「アートと笑いに境界はあるのか、ないのか、いろんな方法で確かめたい」

2月2日、厳かな雰囲気の漂う横浜市開港記念会館の講堂で、ある一風変わったイベントが開催された。「ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線」。普段は結びつくことのないお笑いとアートの領域で活躍するプレイヤーが集い、そのあいだにあるかもしれない共通性や接点を、実演を交えて探ろうという趣旨だ。

主催は、3年に1度横浜で開催される現代アートの国際展『横浜トリエンナーレ』の組織委員会。アートファン以外にもアートを身近に感じてもらう機会を作りたいとの思いから、放送作家の倉本美津留に声をかけ、倉本が主宰として企画したイベントが実施された。

『M-1グランプリ』(テレビ朝日系)などを手がけてきた倉本は、近年、ふと笑ってしまうアート作品を紹介する番組『アートはアーホ!』(フジテレビ系)や、『アー!!ット叫ぶアート Ah!!rt』(フジテレビ系)など、アートをテーマとした活動を多く行なっていることでも知られる。

イベントの冒頭、倉本は「アートと笑いに境界はあるのか、ないのか、いろんな方法で確かめたい。クリエイティブなことを笑いに包まれながら感じる。そんな体感ができると、新しい世界が開けるんじゃないかと思っています」とコメント。結果がまったく予想できないこの試み。はたして壇上では、どんなことが起きるのだろうか?

シュルレアリスムの手法を使って、ジャルジャルが即興でコントを披露

イベントは、大きく3部構成。その第1部「超コントLIVE」には、倉本とジャルジャルが登場した。2003年結成のジャルジャル(後藤淳平、福徳秀介)は、漫才のお約束を逆手にとったメタな設定や、言葉遊びを駆使した笑いで知られるコンビ。そのスタイルのコンセプチュアルな性格から、もともとアートとは親和性の高いコンビだと言える。

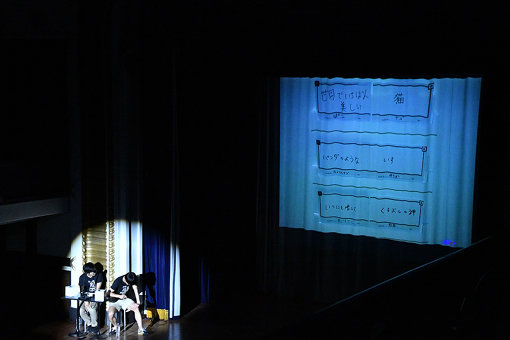

そんな彼らが今回挑んだのは、「超コント」。複数の人間がバラバラに持ち寄った要素を組み合わせることで、そこに予想外の世界を出現させる、20世紀前半のシュルレアリスムの制作手法「優美な屍骸」に着想を得たアイデアで、観客が思い思いの言葉を書いた前後2枚の紙を、舞台上でくじ引きによってランダムに合体。偶然に生まれた言葉をもとに、その場で即興コントをするという、素人目にも過酷な企画だ。

緊張の1回目。ジャルジャル自身が引いた言葉の組み合わせは、「野性の」+「駅」、「色とりどりの」+「ラブラブキス」、「めっちゃ強そうな」+「大聖堂」の3つ。

カードをめくるたび、会場から笑いが漏れる。と同時に、これがどうコントになるのかという緊張感も高まった。3つから倉本が選んだのは「野性の駅」。すると、舞台は数秒もかからないうちに暗転。すぐに光が戻ると、舞台上には後藤が1人立っていた。

「この辺にあるはずやねんけどなあ」と、駅を探す後藤。そこに、舞台の上手から「プシュー」と声を上げながら「駅」となった福徳が現れ、下手に去っていく。「いまの何やったんや!?」と戸惑う後藤。すると今度は、行方不明の駅を探す「電車」となった福徳が現れ、「乗せて」と頼む後藤に「駅がないと止まれない」と言い残して消える。

このやりとりが何度か繰り返され、最後はついに駅と電車が同時に登場。一緒に付いていこうとする駅を、電車と後藤がなだめ、事の不可解さに呆然とする後藤を乗せた電車が立ち去る場面で「チャンチャン」の効果音。即興とは思えないほどの完成度だった。

偶然の言葉から生み出された世界観には、練られたコントにはない飛躍の爆発力がある

「野性の駅」のほか、ジャルジャルはこの日、「いつにも増してくるぶしの神」、「奥歯ガタガタいわしたい死がい」、「未知の子煩悩」、「ネイティブな牛若丸」、「寝違えた育ちすぎたきゅうり」、「3・2・1、5人目」、「ほうぼうで骨折」の、7本のコントを披露した。

たとえば、「寝違えた育ちすぎたきゅうり」では、福徳演じる小学生が読む観察日記をベースに、後藤が演じる「きゅうり」との一大感動長編が展開。ラストの「ほうぼうで骨折」では、さまざまな旅行先で骨折した人(=後藤)を見かけてしまう福徳が、逆にその人から「おかしい人」扱いを受ける不条理な世界が生まれた。

「普通に練習したら、こういうコントにはならない。相方が何をしているのか分からない面白さがありますね」と倉本。たしかに、偶然の言葉をなぞることで生み出された世界観には、練られたコントにはない飛躍の爆発力が感じられた。それを、いわゆるアートとどのようにリンクさせるのかは、見た人次第。ただ、言葉に即座に反応して、それを笑いに次々変えていくジャルジャルの身体性には、強く印象に残るものがあった。

「なぜこれを作ったのか?」の質問にアートと笑いの共通性がちらり

つづく第2部では、倉本とジャルジャルに加え、アートディレクターの千原徹也がホスト役となり、ゲストのアーティストと作品について語るトークが行われた。招かれたのは登場順に、AKI INOMATA、青田真也、田中偉一郎、李漢強(LEE KAN KYO)という4名。倉本が、制作そのものが笑いで言うところの「ボケ」的だと感じるという作り手たちだ。

たとえばINOMATAは、女性服の切れ端をミノムシに与えてミノを作ってもらう『girl, girl, girl…』や、3Dプリンタで制作された都市型の殻をヤドカリに与える『やどかりに「やど」をわたしてみる』などのシリーズを紹介。李は、日本で見て強い衝撃を覚えたというスーパーマーケットのチラシを、自らの手で克明に描写している。

李の制作が、コツコツした生真面目さによっておかしみを誘うとすれば、動機の掴みにくさから笑いを呼んだのが青田だ。彼は誰でもできる方法で制作をしようと、般若のお面や洗剤のボトルをひたすらやすりがけして作品を作る。この制作動機には、ジャルジャルも思わず「なんで?」とツッコミ。元の形を適度に残すのが重要らしい。

いっぽう、明らかに笑いに重点が置かれていたのが、田中の作品だ。『ストリートデストロイヤー』は、街中にある壁や道路の崩壊を、あたかも自分で生み出したかのように見せる写真作品。『板Phone』は、耐水性も耐久性も抜群ながら、とくに何もできないただの板である。「so what?(で、何?)の最終形を作品にしたい」と田中は言う。

第2部でとくに面白かったのは、最後の座談会での、ジャルジャルとアーティストとの応酬だった。

福徳が、「アーティストに『なぜこれを作ったのか?』と尋ねると、大抵返しが弱い。あまり『なぜ?』と聞かない方がいいんですか?」と質問すると、田中は「アーティストは作品の言語化が苦手で、観客の反応をこっそり楽しむ人が多い。だけど、文脈を踏まえて何をしたら面白いかを考える発想は、お笑いと同じ」と両者の共通性を指摘。

すると今度は、それを聞いていた青田が、「ジャルジャルのお2人は、『なぜこのネタを書いたのか?』と聞かれたらどうですか?」と逆質問。これに2人は、「それはすごく困りますねぇ」(福徳)、「メッセージなんかとくにないしな」(後藤)と返答。ジャンルこそ異なるものの、ともに何かを作る者同士の会話。時間の都合で短いやり取りに終わったが、2つの領域の交差という意味では、もう少し見ていたい内容だった。

会田誠と、しりあがり寿。表現者としての性質の違いが浮き彫りに

ラストとなる第3部「しゃべつくり」には、美術家の会田誠と漫画家のしりあがり寿が登場した。両者について倉本は、「会田さんの作品はギャグ漫画的、しりあがりさんの作品はアート的で、近さを感じる。笑いとアートの境界を行く2人だと思う」と紹介。

2人が挑んだ「しゃべつくり」は、第1部「超コント」のビジュアル版。観客から集めた言葉を組み合わせ、できた言葉をタイトルに即興で絵を完成させるという内容だ。

1回目のくじで出来上がったのは、「ムンク似の」+「ささやき」という言葉。舞台に用意された画材を使い、観客に見られながら約15分で作品を完成させる。

しりあがりが描いたのは、ムンクの代表作『叫び』の人物が口元に手を当て、「ここだけのハナシやで」と語りかける場面。いっぽう会田は、絵画風に描かれたTwitterの鳥マークと、ムンク作『思春期』の裸の少女が「なんで日本の展覧会に来れなかったのかなぁ……」と囁く2枚を制作。後者には、日本で開催された近年の『ムンク展』の人気を受け、背後に見える裸体表現への規制の厳しさを皮肉る含意が込められているようだ。

一種の大喜利といえる内容だが、そこから会田としりあがりという、互いにリスペクトを表明し合ってきた2人の、表現者としての性質に違いが見えたのは面白かった。

たとえば2回目のくじ引きから、両者はともに「見たこともない」+「絶望」という言葉をチョイス。しりあがりがこれを、「苦手なネギ料理をプロレスラーに囲まれながら食べた自身の経験」をもとに難なく調理したのに対し、会田は悩んだ末、画面が白の筆跡で埋め尽くされた絵画を提出。「美術家としてこの言葉に答えるとこうなる」と会田。

また、くじで引いた組み合わせから自由に言葉を選択できた3回目では、会田が時間内に絵を完成できないハプニングも発生。会田はその夜、自身のTwitterで絵を公開。選んだ「吐き気がする」+「企業戦略」の言葉に、都市が燃え盛る作品で応えた。イラスト的に飄々と言葉を噛み砕くしりあがりと、大きな意味にこだわる会田の好対照が印象的だった。

こうして、休憩を挟みながら約5時間半にもわたったイベントは終了。どの出し物も笑いを呼んでいたが、あらためて、主催者にとって今回のイベントの狙いとは何なのか? 『横浜トリエンナーレ』組織委員会事務局の西山有子は、それを「現代アートの周辺や、ほかの文化との接点にいる方たちに、アートへの興味を持ってもらうこと」と話す。

西山:多くの方に来ていただいている『横浜トリエンナーレ』ですが、なかなか客層を広げられていないという課題もありました。そんななか、ジャルジャルさんの笑いが好きな人には、潜在的なアートへの関心があるのでは、という希望があります。第2部や第3部に登場した方たちも、親しみのある表現をされています。アート関係者から見ると抵抗もある企画かもしれないですが、こうした機会に、身構えずにアートに触れていただければ。

ちなみに、2020年に開催される『ヨコハマトリエンナーレ2020』のアーティスティック・ディレクターには、インドを拠点にさまざまな国際展のキュレーションにも関わってきた3人組「ラクス・メディア・コレクティヴ」が就任している。今回のイベントと、2020年の開催テーマに直接の関係はないというが、観客層拡大の取り組みはどのような効果をもたらすのか。あるいは、お笑いとアートをめぐる議論に、今後の展開はあるのか。注目していきたい。

- イベント情報

-

- 『ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線』

-

2019年2月2日(土)

会場:神奈川県 横浜市開港記念会館『超コント』

出演:

ジャルジャル

倉本美津留『アートと笑いの境界線』

登壇:

ジャルジャル

千原徹也

倉本美津留

AKI INOMATA

青田真也

LEEKANKYO

田中偉一郎『しゃべつくり』

出演:

しりあがり寿

会田誠

倉本美津留

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-