今年から、『新潟国際アニメーション映画祭』が開催される。本映画祭の特徴は、これまで、公の場ではあまり批評の対象とされてこなかったエンターテイメント作品も取り上げている点だ。「商業」「アート」の垣根なく作品を評価し、アニメ文化を守り継いでいくために開催される本映画祭。第1回目の審査員長を務めるのが、1970年代からアニメ業界で作品をつくり続けている押井守氏だ。今回は、幸運なことに押井氏にインタビューする機会を得て、アニメ業界への課題感や映画祭の意義についてうかがった。

撮影込み30分という限られた取材時間のなか、押井監督はひとつの質問に対してほぼノンストップで語り続け、60分インタビュー並の分量に。その発言内容にはアニメ業界に対する厳しい意見も多分に含まれているが、そうした言葉の根底にあるのは、スタッフが心血を注ぎ込んで作品をつくっていることに対するたしかなリスペクトと、その仕事が報われてほしいと考える一人の年長者としての愛なのだ。強くそう感じずにいられない数十分だった。

「アート」と「商業」。二極化する理由とその根本的な違い

―押井監督はアニメがアート系作品と商業作品とで分断されていることを課題として指摘されています。その分断はなぜ起こっているのでしょうか?

押井:そもそも一般的な商業アニメとアート系アニメとでは、ポップスとクラシックくらいの違いがあるんですよ。動機も違えば、やっている人も違う。アート系アニメーションはヨーロッパで始まって、個人作家や少人数のチームによる作品がほとんど。そして、制作の動機はいろいろあるけれども、アート系作品は商業的な成功を目指すものではなく作家が考える芸術的な表現をしたいというのが基本なんです。

また、作品の多くは短編です。なぜならアニメーションは作品の時間と制作費が比例するため長編だとお金がかかるから。商業アニメーションの仕事は、テレビシリーズだと最低200人が必要だし、映画だと1000人以上が関わって平気で2~3年かかるので、どちらにせよ億単位のお金が必要なんですよ。だから漫画や小説、音楽と違って、商業アニメは作家個人の動機でできる世界じゃないんですよ。

押井守(おしい まもる)

1951年生まれ。映画監督、アニメーション演出家、小説家、脚本家、漫画原作者、劇作家。1977年にアニメプロダクションに入社し、『ヤッターマン』で演出デビュー。1983年『うる星やつら オンリー・ユー』で劇場映画監督デビュー。1995年に『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を発表。その後も『イノセンス』(2004年)で日本SF大賞を受賞。またカンヌ国際映画祭にも出品され話題を集める。実写映画監督作品に、『紅い眼鏡 / The Red Spectacles』(1987年)、『立喰師列伝』(2006年)など。アニメ監督作品に『機動警察パトレイバー the Movie』(1989年)、『スカイ・クロラ The Sly Crawlers』(2008年)など。

押井:そうした制作コストは作品の内容にも影響していて、基本的には商業映画=エンタメだから、かわいい女の子だったり、戦争だったり、ロボットだったりがでてくる。まぁ、簡単に言えば「暴力とエロに満ち満ちた世界」が描かれるわけです。多少は泣かされるドラマがあったりしても、広い意味で言えば、どれも「エロと暴力の世界」。もっともこれは私の言葉ではなく、ゴダールの『気狂いピエロ』の劇中で、アメリカの映画監督サミュエル・フラーが言ったことなんだけれども、私はそれに非常に共感するわけですよ。私がアニメーションとか映画をつくっているときも、基本的にはこの2つしかないですから。もちろん、そこから出発して多少の批評的意識や、時代に関して言いたいこと、あるいは予感や文明批判、人間の実存への問いなどが描かれることもありますが、はっきり言って商業映画の本質は「エロと暴力」です。

だからエンタメの長編作品には、「言いたいことがある」って作品もあるけど、多くのロボットものとかアクションものがそうであるように「ただ単純に快感原則を追求する」作品もある。最近はさすがに「何にも言いたいことないけどつくりました」という作品はなくなってきて、それなりにどの作品にも主張があるようになってきていますけどね。

一方で、アートとは表現それ自体だから、別に主張は必要ない。もちろんユーリ・ノルシュテインみたいに、言いたいことがあるアート系アニメーションの作家もいますけどね。

「新海誠が登場したとき、アニメの制作現場に動揺が走った」

押井:そして、もっと言えば「商業エンタメ作品というのはそれ自体が社会的行為でもある」と私は思うんですよ。お客さんに観てもらうことを含めた仕事=営利行為である時点で、商業エンタメ作品は社会性と切り離せない。そうした社会性をバックボーンに持っているからこそ、作品に主張とテーマがあり得る。そしていまのお客さんにヒットしないと意味がないから、どうしても時代性を背負うわけ。だから、商業映画っていうのはさ、『エヴァ(新世紀エヴァンゲリオン)』だろうがヘチマだろうが……ヘチマって言うのはあれだけど(笑)、必ず社会性と時代性を持っている。でもアート系アニメーションは時代を背負う必要がない。そういう違いが明快にある。だから、商業作品とアート系とでは同じアニメーション表現ではあるけど、アニメと実写、アニメと漫画以上に違う。単にジャンルが違うとか客層が違うとかじゃなくて、別の行為なんです。

でも、それを検証する場がいままでなかった。だからアート系作品と商業作品の両方を対象としたこの『新潟国際アニメーション映画祭」、アジアどころか世界を見ても似たものがほとんどない催しだと思いますよ。一応、『アニー賞』や『アヌシー国際アニメーション映画祭』はあるけど、やっぱりどこかアート寄りなんですよね。私が原作・脚本を担当した『人狼 JIN-ROH』っていう作品がアヌシーにいったけど、あれは文芸っぽい要素が濃厚だったからであって、ギリギリなんじゃないかな。もし『人狼』が撃ちまくりのアクション映画だったらお呼びじゃなかったと思う。ましてや『エヴァ』だの『ガンダム(機動戦士ガンダム)』だのじゃ可能性もない。特にヨーロッパは、そういうアート系と商業作品を区別する意識が強いから。

押井氏が原作・脚本を手がけた『人狼 JIN-ROH』(2000年)。『アヌシー国際アニメーション映画祭』に出品されたほか、『ベルリン映画祭』や『シンガポール国際映画祭』などの映画祭に出品された。『人狼』Blu-ray&DVD発売中 / 発売・販売元:バンダイナムコフィルムワークス / (c)1999押井守/BANDAIVISUAL・Production I.G

押井:まあ、ぼくも「そういうもんだ」と昔から思っていたし、(アート系の作家と商業作品のクリエイターとでは)テリトリーも人生観も違うから、お互いに関わらないのが一番だと思っていたわけ。でも、ぼくらはアート系の作品も観ますからね、一応。NHKやWOWOWで放映されているとか、そういう機会があればそれなりに観て「面白いことを考えるなー」とか「退屈で死にそうだった」なんて話をするんですよ。けど、逆にアート系のアニメをつくりながら「じつは『エヴァ』の大ファンです」ってことは、たぶん、公には言わない。そういう人がいてもおかしくないけどね。それをテリトリーと呼ぶんです。過去のいきさつで言うと、彼らアート系からすると我々の商業アニメーションというのは、自分たちの下にあるものになってしまうしね。まあ、それこそクラシック音楽とポップスやってる人の違いみたいなものです。

だから、アート系作品のように1人で商業アニメをつくった新海誠が出てきたときは、現場に動揺が走ったんですよ。「1人でも、いままでスタジオでつくってきたようなアニメーションがつくれるんだ」って。特に若い連中が動揺したから、古株は「若いやつらが動揺している。どうしてくれるんだ」って頭にきたわけ。私は面白いなと思ったんだけどね(笑)。「1人でやりたかったらやればいいでしょ」って。どうせ1人でやったらあっという間にテンパるし。テンパらなかったのが新海誠の面白いところで、それは彼のやりたいことが明確だったからでしょうね。そして方法論まで自分で考え出していた。だから、新海は大したやつなんですよ。そう簡単にできることじゃない。そう思ってたから、私は「人のことをどうこう言ったってしょうがないし、スタジオで育ったんだからスタジオでやればいいじゃん」って言ってた。「別に1人で頑張ってやってもいいけど、あっという間に食えなくなるよ」って。

2002年に公開された『ほしのこえ』。監督、脚本、美術などほぼすべて新海監督が1人で手がけた。新海監督にとって初の劇場公開作品となる。当時、新海監督が自身のホームページで制作状況や予告を公開し、ネット上で大きな話題を集めた。

押井:で、そういう業界だからこそ、『新潟国際アニメーション映画祭』みたいなアート系とバッティングする映画祭が出てこなかった。メリットとデメリットを考えたらやらないほうがいいし、そもそもみんな忙しいからさ、こういうことを「やろう」ってやつはいないわけ(笑)。

だからアート系と商業作品とは成り立ちから違うし、こうした違いの積み重ねがあって、商業作品を称揚するというか評価する場所が出てこなかったんですよ。「同じ業界の人間を悪く言うな」っていう暗黙の了解があるアニメ業界の特殊事情も含めてね。「いや、悪く言いたいんじゃなくて評価したいんだ。批評したいんだ。もちろん褒めるところは褒めるんだ」って言ったんだけど、そしたら「褒めるのはいいけど、貶すのはやめろ」って言われる。「貶すんじゃなくて評価したいんだ」ってことなのに。つまり、批評ってものが存在しない世界なんですよ。

批評がなければ作品が残らない。アニメ業界の不思議な「伝統」とは

―押井監督は『新潟国際アニメーション映画祭』の開催発表記者会見で、アニメ業界には他の人の評価をしない悪しき伝統がある旨を話されていました。その「伝統」はどのような理由によって生まれたのでしょうか?

押井:「職人の世界」だから。私がアニメ業界に入って一番びっくりしたのが、まさにつくってもつくっても批評がないこと。仲間内での雑談や噂話はあるけど、批評される側と批評する側が話し合うこともなければ殴り合いになったって話も聞かない。一方、実写の世界には映画評論家という存在がいたから、昔はそういう話がよくあった。まぁ、いまはもう食っていけないから職業としての映画批評家なんて存在しなくて、サブカルチャーが好きな大学の先生たちがたまに本やなんかを書くくらいで、あとは『エヴァ』の謎本みたいなものばかり(笑)。

これに関連するところでは、もともと漫画家志望だった宮崎駿というおっさんが「漫画の世界には批評がない」という名言を残してるんだよね。「漫画家というのは批評されたことがないから、可哀想な連中だ」って。要するに彼ら漫画家は打たれ弱いと言ってるわけ。それに比べてぼくらアニメ業界の人間はボロクソに言われる最たる存在だからさ(笑)。でも、宮崎駿と話していて「漫画の世界には批評がない」と聞いたときに、私は「アニメの世界も同じだ」と思ったんだよね。だって、悪口はあるけど批評はないから。悪口じゃないものがあったとしても、それはただの感想文。「良かった」「悪かった」だけで、批評の根拠は何も書いてない。ひろゆきじゃないけど「それってあなたの感想ですよね」っていう話なんだよ(笑)。だから、ぼくは自分の名前や作品についてネットで検索したことが一度もない。どうせろくでもないことしかないし、わざわざ不愉快な気になるつもりもないから。

押井:ぼくは最初からアニメ業界に違和感があったんだ。もともとアニメを観てなかったし、映画監督になりたくてたまたまアニメ業界に入っただけだから「仕事でやってるのに、なぜ作品を語らないんだろう。不思議な世界にきたな」と思った。自分の作品はもちろん、他人の作品も語っちゃいけないみたいな雰囲気だったから。実際に、作品について喋りまくってるとさ、「余計なこと言うな。自分のことをやってろ」って言われて、なんて嫌な世界だろうと思ったし、もったいないと思ったよ。これだけのエネルギーをかけて作品をつくっているのに、誰にも語られずに消えていくんだから。

それでも昔はまだ多少は批評があった気がするんだけど、最近はもうアニメ雑誌も誰も読まないし、一方で作品の数だけは増えてどんどん消耗品になっていて本当にもったいない。いまはもう95%くらいの作品はオンエアが終わったら消えていく。何度も言うけど、これは本当にもったいないんだよね。それだけの時間とお金、エネルギーと情熱を使って作品をつくっているんだから。当事者だったらこれは耐えられないよ。

自分は昔ラジオのディレクターを1年弱やっていた時期があったんだけど、オンエアが終わるとテープを全部消していくのが本当につらかった。3カ月は保存する義務があるんだけど、テープを他にも使いたいし保管する場所もないから、3か月経ったら本当に全部消すんだよ。それは映画も同じで、ネガフィルムが残っているだけで2年目以降は資産とみなされて税金がかかるから、配給会社がいらないと判断したものはどんどん廃棄される。だから、昔の映画はフィルムライブラリーに保存しているもの以外はもうほぼほぼ残っていない。あったとしてもネガじゃなくプリントしかないから、劣化がひどいことになっている。

それは現代のアニメも同じで、デジタルデータだっていつまでも保存できないんですよ。サーバーの容量だって有限だから、DCP(デジタルシネマパッケージ。デジタルシネマを上映するためのファイルコレクションのこと)を全部が全部保存できるわけじゃない。そしてデジタルデータってじつはコピーを繰り返すことでコピーミスが起こって、媒体によってはどんどん劣化していってしまう。だから映画ってもれなく消えていく運命にあるんですよ。本も同じだけど、書籍は社会的合意として無言の価値を持っているからまだ保存される。図書館がない国はないしね。でも映画をストックしていくっていうのは、それを一生懸命やっている人もいるけど、B級作品まではやってくれない。アニメなんてもっとやってくれない。完成したフィルムやデータはもちろんだけど、動画、背景、設定書とか副産物なんかはもう何もないよ。一部のアーカイブはあるけど、全部はない。

私の作品でも『攻殻(攻殻機動隊)』あたりはほぼなくなっているし、『パトレイバー(機動警察パトレイバー)』なんてもう影も形もない。個人的にどうしても保存したくて出版社を口説き落として出してもらったレイアウト集があるだけ。資産だと思ったからさ。それだけ努力したし値打ちがあると思ったし、アニメーターにとっても教科書になると思ったんだ。でも、その問題は現在も解消されてなくて、作品の95%が作品ごと消えちゃう。残そうと思わないと残らない。批評もあえて「批評しよう」と思わない限り、誰もしない。良いの悪いの、面白かったつまらなかっただの言って、オンエアが終わったら、もう綺麗さっぱり忘れられてしまう。ディスクも一部のマニアが抱え込むだけでもう全然売れないじゃん。じゃあ誰が語るのかというと、それは幸運なマニア同士の出会いしか期待できないよね。

押井:これは関係ないけど、最近のニュース番組でレオパルド2なんて戦車の名前が出るようになっていてたまげたよ。20年前だったらありえないよね。私は軍オタだしプラモデルもやってたから「あ、これはレオパルド2のA4だな」とかわかってたけど、戦争が起こるとさ、戦車の名前や軍事用語を普通の番組で使うようになるわけだよね。「反転攻勢」なんて言葉をアナウンサーが言うんだって驚いた。ウクライナが停戦になったらみんな綺麗さっぱり忘れるんだろうけどさ。戦車と自走砲の区別もつかない世界にいつ戻るんだろうって。船だって砲台がついてりゃみんな戦艦って言うじゃん。いや、これは本当に関係ない話だな(笑)。

―(笑)。

押井:でも、アニメってそういうマニアックな世界なんですよ。基本的にはみんな作品タイトルとキャラクターぐらいしか覚えていないし、作画とかアニメーターを評価しない。そういう意味じゃアニメはもともと消耗品なんですけど、消耗品としても「ここまできたか」って感じだよね。

賞は批評のため、そして批評は作品を残すためにある

―とはいえ、昔のインタビューを読むと、押井さんとか宮崎駿さん、庵野秀明さんみたいな、トップクラスのクリエイター同士はお互いの作品の話をしてましたよね。

押井:いや、いまにして思うんだけどさ、あれはお互いに相手の話を全然聞いてないよね(笑)。言いたいことを言ってるだけで、結局喧嘩になるし。だから監督同士が話すことなんて、割とどうでもいいんですよ。ろくなことにならないから。アニメだけじゃなく実写も、日本だけじゃなく海外も含めていろんな監督に会ったけどさ、みんな生物的個体としてはろくなもんじゃない。

やっぱり、そういう人間にしか監督は向かないんだよ。もちろんみんな喋るのは得意で、いくらでも喋れる連中ばっかりだけど、自分のことしか話さない。そういう人間が他人を評価するときって悪口しか言わないから。宮さんなんかその代表で、クソミソに言うってレベルじゃなくもはや罵詈雑言に近い。批評でもなければ言説でもない。あの人にはあの人の基準があるんだろうけど、ぼくは割と根拠を語ってほしいからさ。そして、それはアニメだけを観てても永遠に出てこないものなんだよ。映画全般や文化全般について考えたり、世間とか歴史とか全部を含めたうえで、初めて何か1つのことを語れるのであって、そこまで裾野が広がった言説というのはほぼ聞いたことがない。大学の先生の文章とか読んでも「ああ、この人は頭がいいんだな」というのはわかるけど、根拠がいまひとつ見えない。おそらく時代を語りたいんだろうけども、私としては時代を語るためにアニメを利用するんじゃなく、作品それ自体を語ってほしいというのがあるわけ。けど、それをやっているものはほぼない。

―ないですか。

押井:ほぼない。ネットのなかだと同質になるに決まってるから。読むまでもない。

―押井さんはアニメ界に批評を持ち込みたくて、『新潟国際アニメーション映画祭』審査員長のお仕事を受けたのでしょうか?

押井:いや、それほど短絡的じゃないけども、そういう動機も含む。やっぱり作品をちゃんと評価する場所はあるべきだと思っているから。そこで何が語られるのかはともかく、少なくとも場としてあったほうがいい。賞を与える以上、賞を与える根拠を語るし、語らないといけない。そこでは一定の知見を世界に公開するわけじゃない? 「この作品はここが優れているから評価したい」とか「時代と衝突する覚悟がある」とか、そういうことを話す場が公に設定されていたほうが、報道する側だって語りやすいに決まっているし。むしろ、賞の持つ意味なんてそれしかないでしょ。

押井:まぁ、最近はそうでもないのかもしれないけどね。ただ「賞をとった」ってことしか報道しないから。サッカー日本代表と一緒だよ。どういうサッカーをしたから勝ったとか、どういうサッカーをしたから負けたとか、そういう話はマニア同士でしか語られない。

スポーツと言えども、プロの仕事であれば、それは言論とセットなんだよ。かつて野球ではそういうのを散々語っていたけれど、最近はもう技術論しか語らないじゃん。イチローや大谷翔平の何がすごいのかといえば、それはヒットやホームランを何本打ったからすごいっていう話じゃないんだよね。ゲームというものをどう考えていたのかという話なんだよ。「イチローは野球をしたかったのではなく、ゲームをしたかったんだ」という、そんな話は新聞にも雑誌にもほぼ出てこない。ネットでは言ってる人はいるけどね。

でも、だからこそ、「野球やサッカーを語るのと同じ情熱を持って、どうして映画を語らないんだろう」って思うよ。この『新潟国際アニメーション映画祭』も同じで、どの作品がグランプリをとったかという結果自体は忘れられてもいい。どうせ忘れられるだろうし。それよりは、こういう場があることが何かの根拠となると思っている。だから私の本業とは関係ないし、本音を言えばそんなに暇でもないし、たとえ暇があっても面倒くさくてやりたくないんだけど、やる。最近は特に面倒くさいことが全部嫌になっているんだけどさ。今日だって取材を10本受けるんだけど「早く終わらないかな」と思ってるんですよ(笑)。

- 作品情報

-

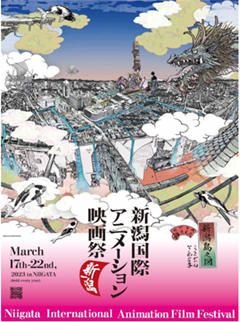

『第1回新潟国際アニメーション映画祭』

『第1回新潟国際アニメーション映画祭』

開催日:2023年3月17日-22日

- プロフィール

-

- 押井守 (おしい まもる)

-

1951年生まれ。映画監督、アニメーション演出家、小説家、脚本家、漫画原作者、劇作家。1977年にアニメプロダクションに入社し、『ヤッターマン』で演出デビュー。1983年『うる星やつら オンリー・ユー』で劇場映画監督デビュー。1995年に『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を発表。その後も『イノセンス』(2004年)で日本SF大賞を受賞。またカンヌ国際映画祭にも出品され話題を集める。実写映画監督作品に、『紅い眼鏡 / The Red Spectacles』(1987年)、『立喰師列伝』(2006年)など。アニメ監督作品に『機動警察パトレイバー the Movie』(1989年)、『スカイ・クロラ The Sly Crawlers』(2008年)など。

- フィードバック 292

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-