坂本龍一が発表した数々の音楽作品を紐解く連載「追悼・坂本龍一:わたしたちが聴いた音楽とその時代」(記事一覧はこちら)。

第14回の書き手は、編著『AA 五十年後のアルバート・アイラー』(2021年、カンパニー社)を手がけたライター/音楽批評家の細田成嗣。「即興演奏における発見の歓び」をテーマに、坂本龍一とデイヴィッド・トゥープの共演盤『Garden of Shadows and Light』(2021年)を取り上げる。

本作を1975年に録音された土取利行とのデュオ作『ディスアポイントメント - ハテルマ』と並べることで、坂本龍一のYellow Magic Orchestra以前と『async』(2017年)以降をつなぐものが見えてきた。

平成初頭生まれにとっての坂本龍一とその音楽

坂本龍一がこの世を去ってから早くも1年が経過した。あらためて追悼文を寄せるにあたって告白すれば、わたしはある時期まで彼の音楽を熱心に聴いた経験がなかった。というより、1990年代に子ども時代を過ごしたわたしにとって、坂本龍一といえば、まずは「テレビのなかの存在」だった。

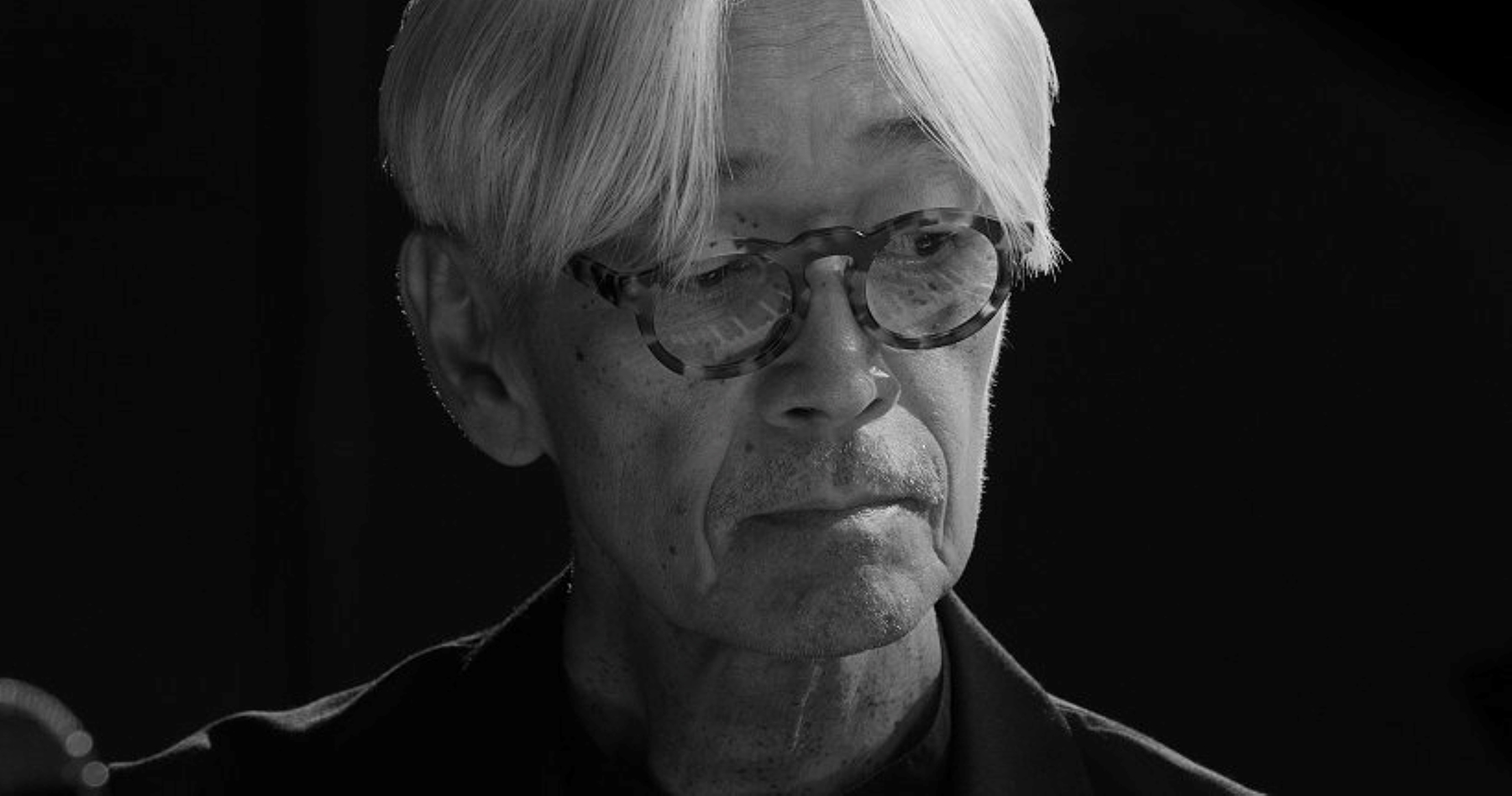

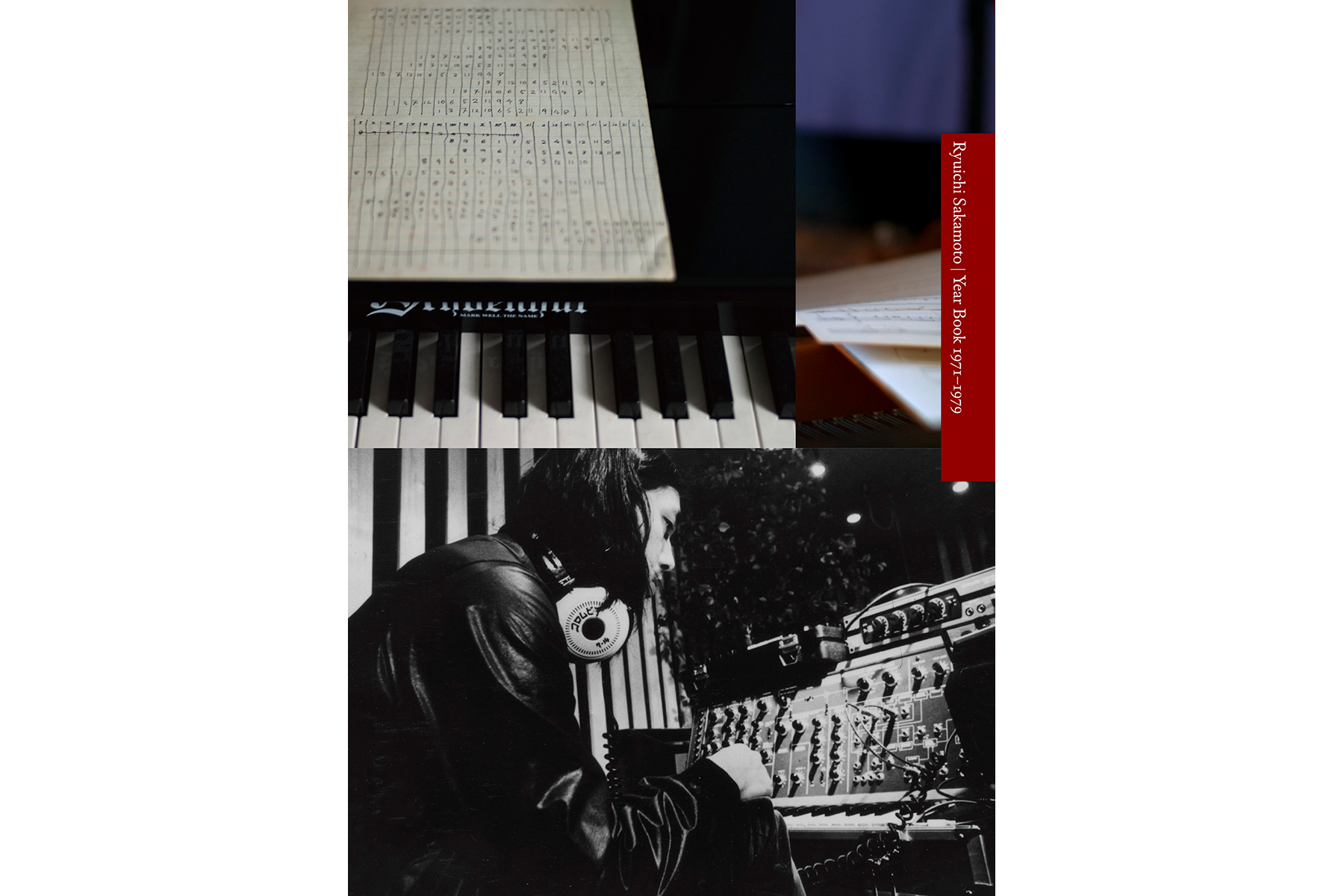

坂本龍一(さかもと りゅういち) / Photo by zakkubalan ©2022 Kab Inc.

1952年東京生まれ。1978年に『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

物心がつき、音楽に興味を抱くようになってから初めて手にとった彼の作品は2004年の『CHASM』だったと思う。いま振り返れば坂本のノイズへの関心が刻まれた過渡期の重要作だが、当時は冒頭曲“undercooled”のイメージに引きずられてか、ラップをフィーチャーした曲を含むさまざまな音楽のコレクションといった感想を抱き、そこまで繰り返し聴くこともなかった。

坂本龍一『CHASM』収録曲(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

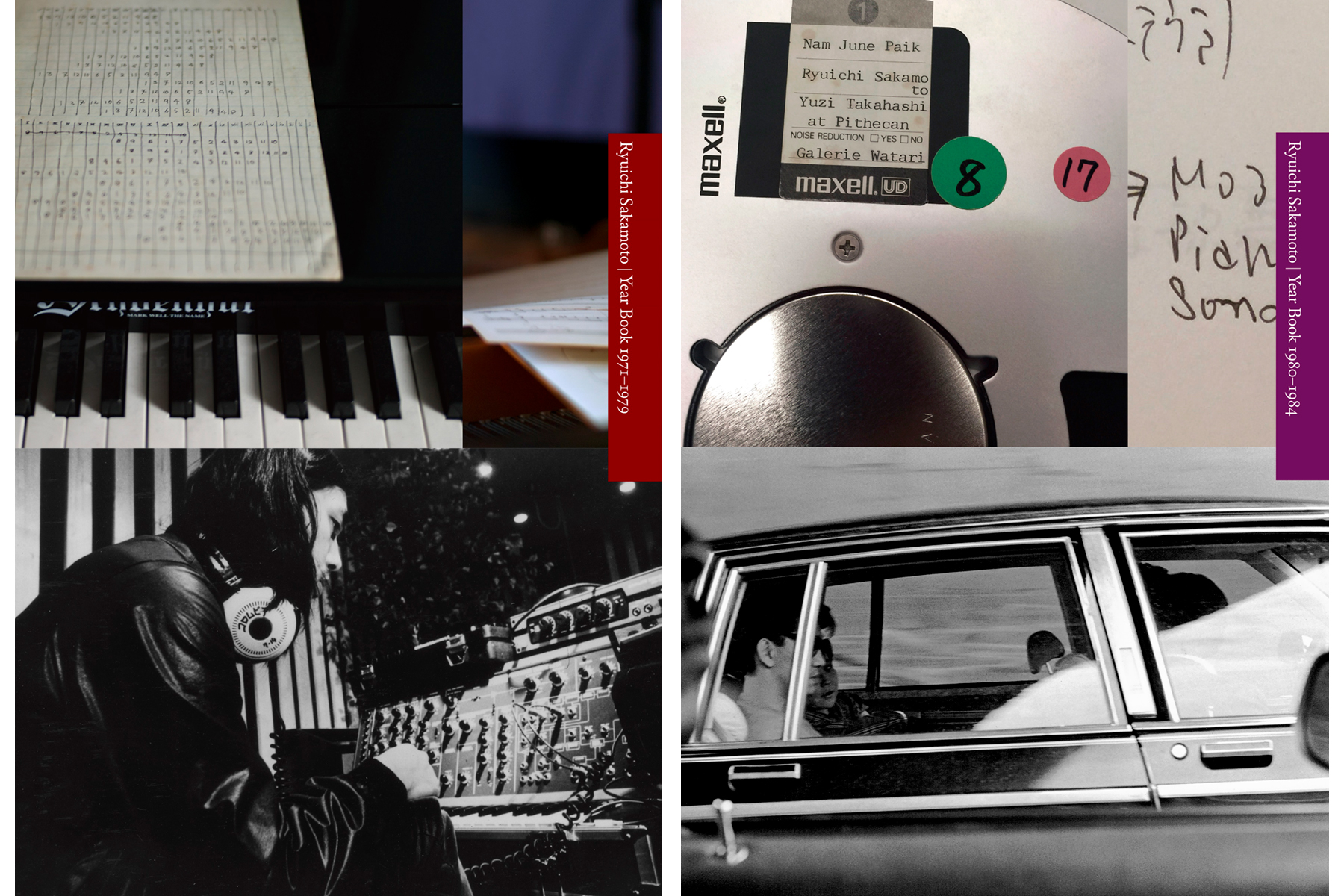

打楽器奏者・土取利行とのデュオ作『ディスアポイントメント - ハテルマ』(1976年リリース、2005年再発)を初めて聴いたときは感銘を受けたが、それはあくまでもメジャーデビュー前の仕事で、なにより、再発時のライナーノーツでやや恥じらいながらインタビューに応える坂本自身の言葉からは、あまり触れられたくない過去であるようにも感じられた。

2000年代当時、坂本龍一はもはや誰もが知るメジャーな音楽家であって、『Improvised Music from Japan』(※)のウェブサイトに掲載されるライブ情報を日々チェックするようになる10代後半の一人の音楽愛好者にとっては、縁遠い存在に映っていたというのが正直なところなのだった。

編注:日本在住の即興演奏家の紹介を主な目的とした、鈴木美幸によるウェブサイトのこと。1996年、「Japanese Free Improvisers」という名前で英語のみでウェブサイトを開設、その後、日英2か国語になり、「Improvised Music from Japan」に改称。CDショップ兼レコードレーベルとしても機能を持ち、2012年には水道橋にイベントスペースとしても利用できる実店舗「Ftarri」を構えるに至る。2000年代には合計6冊の年刊誌も発行していた——ele-king掲載の筆者執筆記事「即興音楽の新しい波──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」参照(外部サイトを開く)

関連記事:坂本龍一 追悼連載vol.10:エレクトロニカの季節——アルヴァ・ノト、フェネスらとの深く、対等な交流世紀をまたいで変わっていった「即興」と坂本龍一の関係

印象が変わったのは2000年代後半頃だろうか。『out of noise』(2009年)をリリースしたあたりから、単にメジャーな音楽家というだけでなく、ノイズ / 実験音楽 / 即興音楽をも手がける同時代の音楽家として視界に入るようになりだした。

坂本龍一『out of noise』収録曲(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

2011年元日のラジオ特番『坂本龍一ニューイヤー・スペシャル』では大友良英、大谷能生、ASA-CHANG、菊地成孔、やくしまるえつこら5人のゲストミュージシャンとともに、「即興」をテーマにトークとデュオセッションを繰り広げたのを覚えている。5つのセッションの模様は同年にデジタルリリースされた『坂本龍一 NHK session』で現在も聴くことができる(※1)。

さらに坂本は3.11以降、『フェスティバルFUKUSHIMA!』への出演やジョン・ゾーンが運営する米ニューヨークのスペース「The Stone」での6日間にわたるキュレーションおよびセッション(※2)を行なうなど、わたしがそれまで追いかけていた音楽と明確に重なるようになっていった(*1)。

※編注1:OTOTOYで『坂本龍一 NHK session』を試聴する(外部サイトを開く)

※編注2:ジョン・ゾーンとのニューヨークでの即興セッションの様子は、後述の産経ニュースの記事でも坂本龍一のエッセイとともに写真付きで振り返られている(外部サイトを開く)

2011年8月に開催された『8.15世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!』より

かつて坂本は即興演奏に批判的な時期があった。日本のフリージャズの即興演奏が熱を帯びていた時代について「僕は、わりと面白くなかったんですね、聞いてて。それはどうも、自由にやっているようだけども、実は非常にパターン化されたものだと思うんです」(*2)と述べたこともあり、「即興嫌い」(*3)として知られてもいた。実際、特に1990年代はほとんど即興ライブを行なっていなかった。

しかし20世紀から21世紀に移り変わる頃から、坂本は徐々に即興演奏の可能性を再び見出すようになっていった。

そこには即興を「自由」の問題から一度切り離して思考するようになったこと、および自己表現や共演者との対決ではないセッションのあり方に向かうようになったことが背景としてあると思うのだが、いずれにせよ、21世紀に入り、とりわけ2010年代以降、坂本龍一はインプロバイザー(即興演奏家)として精力的な活動を見せるようになっていった(*4)。

2016年に開催された草間彌生の展覧会『Dots Obsession- Alive, Seeking For Eternal Hope』のオープニングパーティーで披露された、Alva Notoとの即興演奏を収録した『Glass』(2018年)を聴く

即興にあらためて可能性を見出した坂本は、録音作品としても即興演奏の音源を多数リリースするようになった。どれも特筆すべきアルバムであり、それぞれに内容は異なるものの、ここでは2021年に「33-33」からリリースされた、デイヴィッド・トゥープとの初共演にして最後のコラボレーションを収めたライブアルバム『Garden of Shadows and Light』を取り上げる。

なぜ取り上げるかといえば、ここには21世紀の坂本龍一の即興演奏への向き合い方が端的に示されていると同時に、その共演者としてある意味でトゥープほど相応しい相手もいないように思えるからだ。

デイヴィッド・トゥープとは何者か。坂本龍一との約30年越しの共演に至るまで

デイヴィッド・トゥープは坂本とほぼ同世代の1949年生まれ、英国出身の音楽家であり、『Rap Attack』(1984年)や『Ocean of Sound』(1995年)、『Into the Maelstrom』(2016年)など多数の著書を世に送り出してきた音楽批評家であり、『Sonic Boom』展(2000年)をはじめサウンドアートの展覧会を手がけてきたキュレーターでもある。

音楽家としては1960年代後半より活動をはじめ、1975年にブライアン・イーノの「Obscure Records」からマックス・イーストレイとのスプリット作『New and Rediscovered Musical Instruments』でデビュー。インプロバイザーという意味では、スティーヴ・ベレスフォード、ピーター・キューザック、テリー・デイらと1977年に結成したグループ、Alterationsが特に知られている。いわゆる英国自由即興音楽第二世代に当たる人物だ。

David Toop, Peter Cusack, Steve Beresford, Terry Day『Alterations』収録曲

『Garden of Shadows and Light』に収録されたライブは2018年、英国ロンドンで開催された実験音楽系のイベントシリーズ『MODE』の第1回において、ロンドンのビール工場跡地の廃墟のようなスペース「シルヴァー・ビルディング」を舞台に繰り広げられた。

このとき、坂本は『MODE』全体のプログラムキュレーターを務めており、その一環として、坂本からトゥープに声をかけるかたちで初共演ライブが実現したという(*5)。初共演とはいえ、二人の交流は30年近く前に遡る。

初めて会ったのは1990年春、トゥープが坂本に雑誌のための取材をするという、批評家と音楽家という関係からスタートしている(*6)。その後も折に触れて交流してきたものの、互いに音楽家同士という関係で共演することはないまま時が過ぎていった。

本番一発勝負の即興演奏で、二人は何をしていたのか。その細部に耳を澄ます

約30年越しに実現した初のコラボレーションは、事前に何も取り決めをせずに本番一発勝負の即興演奏を行なったという。もちろん、それぞれ使用する楽器等はあらかじめ用意しており、何より長年の交流から互いの音楽に対する理解はあるため、坂本は「どういうことをやるかっていう手の内は大体わかってはいた」とも語っている(*7)。初対面のセッションでもなければ共演経験を重ねてきたわけでもない、特異な関係性のデュオだった。

そのようなライブを収めた『Garden of Shadows and Light』はまず、ピアノの内部奏法(※1)による坂本の清澄な響きからはじまる。一瞬にして場の空気が整えられるような幕開け(*8)。坂本は釣り糸のようなものでピアノの弦を擦ったり、金属類を弦の上に散りばめたり、筐体を叩いて振動させたりと、あの手この手でピアノから音を紡ぎ出す。

一方、トゥープはプリパレーション(※2)を施したラップスティールギターから、ボウイングやマレットを用いた打弦なども駆使してやはりさまざまな音を響かせる。特殊奏法を中心としたアプローチ、あるいは楽器の非器楽的な使用。だが演奏するのは楽器だけではない。

※編注1:ピアノの鍵盤ではなく、内部の弦を直接指で奏でる演奏方法のこと。内部奏法について坂本龍一は、「自分の欲求としてそういう音が聴きたくなる、自分の音楽にそういう音が欲しくなってきたのは、ここ十年ですね」「ニューヨークでジョン・ゾーンや大友(良英)くんと一緒に演奏したり、一人でソロ演奏する時も、半分くらい内部奏法を取り混ぜたりしていました」と『SWITCH』2017年5月号掲載インタビューで語っている

※編注2:ギターやピアノの弦に金属やゴム、木などを載せたり、挟んだり、さまざまな処置を通じて通常とは異なる響きや音色が出るように細工を施すこと

『Garden of Shadows and Light』に収録されたシルヴァー・ビルディングでのライブ映像

たとえばトゥープは紙をくしゃくしゃと丸めて物音を立てる。坂本もそれに呼応するように紙やビニールを丸める。そうした物音が増幅されて響きわたる。非楽器の音楽的な使用と呼べるだろうか。セッションは中盤、電子音やラジオ音声、シンセサイザーの響きなども交えつつ、ときには坂本がピアノの鍵盤を押さえて叙情的な和音を奏で、トゥープは竹製のフルートやバスリコーダーを吹いて平均律に還元されない非西洋的な揺らぎをもたらす。

終盤では坂本がエレキギターに持ち替えて爆発音や叫び声のような音を出し、その後、一度静まり返って終わるかに見えたところからコンタクトマイクを咥えたトゥープが口腔でフィードバック音に変化をつけはじめ、最後はフィナーレのようにピアノとラップスティールギターのデュオに回帰する。

全体を通じて取り立てて劇的に盛り上がることはない。平熱状態のセッションが続き、色彩がグラデーションを描いて移り変わるようにサウンドは変化し続ける。アンビエント的な場面はあるものの、アンビエントミュージックと呼ぶには音の不穏なまでの存在感が強すぎる、とも言えようか。

坂本龍一があらためて魅入られた「発見の歓び」としての即興演奏

楽器を通常とは異なる仕方で扱うことで非正統的な響きを探ること、それによって紙やビニールのような非楽器も楽器と同等の資格を持って音を発すること、そしてそうであるがゆえに物体が発する音と電子的に変調/生成された音が渾然一体となり耳にするだけでは発音源が何であるのか判別し難い音像さえ生まれること。

少なくともここには、かつて坂本が「面白くなかった」と毛嫌いしたような即興演奏における自由とパターン化のパラドックスとは別の——言ってしまえばそうしたパラドックスからは「自由」な——「即興の愉しみ」がある。

それは坂本が即興にあらためて見出した可能性でもあるだろう。彼は2012年、即興について綴ったエッセイで、日常生活における「決まりきったことを繰り返すだけではない時間」と即興演奏をする際の気分が近いとしながらこう記していた。

ふとこの音を出してみたらどういう音がするんだろうとか、ここをたたいてみたらおもしろい音がするかなとか、そうやって新しい発見が続いていくことが歓びなのです。- 産経ニュース「「即興」は音楽だけではない、生きることそのもの 新しい発見が続く歓び 坂本龍一」アーカイブ「いま、僕が思うこと」⑰より

即興演奏と自由をそのまま結びつけた途端、パターン化というものが悪しき不自由さとして立ちはだかってくる。だが発想を転換してパターン化を軸に考えるなら、日常生活がそうであるように、むしろ、パターン化にあてはまらない行為というのはごく当たり前のように見られるものだ。

即興演奏にも同様に必ずしもパターン化にあてはまらない時間がある。何がしか再現する必要はないため、思いついたことをすぐに現実化することもできなくはない。それで坂本は試しに音を鳴らしてみることから出くわす新たな発見に歓びを感じるのだという。

2014年にロンドンで行なわれたRyuichi Sakamoto & Taylor Deupreeのライブ演奏でも、坂本は内部奏法やエレクトロニクスを駆使して即興的にさまざまな音を発している

それは単に自由な行為というより、音や物を見つめ、耳を傾け、場合によってはじっくり観察することによって、これまでにない相貌を見出すことに価値を置くような行為である。

いわば「発見の歓び」としての即興の愉しみが『Garden of Shadows and Light』にはあるのだ。知り尽くしたはずのピアノにまだ聴いたことのない響きがないか探し続けること。ありふれた日用品やオブジェから音楽的な響きを手繰り寄せること——(*9)。

2018年の演奏に見え隠れする、1975年の坂本龍一とデイヴィッド・トゥープ

そのように即興演奏を「発見の歓び」として考えるなら、ここに必然的にデイヴィッド・トゥープの名前も浮かび上がってくる。

というのもデビュー作『New and Rediscovered Musical Instruments』(邦題は「新しい楽器と再発見された楽器」)に端的に示されているように、トゥープは楽器の自作や既存の楽器の非正統的な使用に早くから取り組んできたアーティストでもある。同作の制作のきっかけも、もともとトゥープらが発明楽器を紹介した共同出版の冊子『New/Rediscovered Musical Instruments』(1974年、*10)がブライアン・イーノの目に留まったことだった。

『New and Rediscovered Musical Instruments』に収録されているトゥープの作品、とりわけ5人編成で制約のある静謐な即興を行なった“The Divination of The Bowhead Whale”は、コンセプトの相違はあるものの、楽器の非器楽的な響き、東洋的なものへの眼差しを『Garden of Shadows and Light』との関連性から聴き返すこともできる。

『New and Rediscovered Musical Instruments』に収録されたデイヴィッド・トゥープの楽曲がレコーディングされたのは1975年4月。その数か月後にあるアルバムのレコーディングが行なわれている——そう、坂本龍一のデビュー作(※)である『ディスアポイントメント - ハテルマ』だ。1975年8月から9月にかけて録音されたこの坂本と土取利行のデュオアルバムには、1曲だけ作曲のクレジットが坂本単独名義——つまりソロ作品——になっているトラックがある。

4曲目の“∫/ 𝔷 (musique differencielle 2°)”、ピアノの内部奏法を中心にボイスを交えた多重録音のようなこのトラックでは、いわゆるアバンギャルドな響きだけでなく、実に坂本らしい叙情的なピアノのフレーズも顔を覗かせる。それもまた、物音とノイズのなかでピアノの西洋的な響きを排除することのなかった『Garden of Shadows and Light』と並べて聴き返すことができるはずだ。

※編注:ライナーノーツでは、坂本龍一の署名が入った最初のアルバムと表現されている

Ryuichi Sakamoto & David Toop『Garden of Shadows and Light』を聴く(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

つまるところ坂本龍一もデイヴィッド・トゥープも、一面では1975年から変わらない作家性を保ち続けていたのである。そして坂本が即興演奏の可能性を再発見するなかで、ともにデビュー作から40年以上経過後に運命的な「音楽家としての出会い」をステージ上で果たすことになったのだ。

そこで繰り広げられた発見の歓びに満ちたデュオインプロビゼーションは、やはりこの両者でなければ生まれ得なかった、坂本のキャリアから見ても特異なコラボレーションライブの記録だと言えるのではないだろうか。

そしてむろん音盤としてリリースされた以上、記録というだけでなく、繰り返し聴くことによるリスナーの「新たな発見」にも開かれることになった。

▼筆者による補足と注釈

*1:あくまでも個人的な見え方であり、たとえば坂本龍一はすでに2004年にクリスチャン・フェネスと初共演を果たしている。なおフェネスが坂本宅を訪問した際、「Off Site」関連のCDなど同時代の新しい動向の即興音楽の作品が多数あったそうで、2000年代半ばにはすでに坂本はそうした音楽にも関心を示していたようである——大友良英+秋山徹次+伊達伯欣「二〇〇〇年以降の坂本龍一の音楽」『ユリイカ 2023年12月臨時増刊号 総特集=坂本龍一 1952-2023』(2023年、青土社)を参照(外部サイトを開く)

*2:吉本隆明+坂本龍一『音楽機械論――ELECTRONIC DIONYSOS』(2009年、ちくま学芸文庫)P.48より(外部サイトを開く)

*3:坂本龍一・後藤繁雄『skmt 坂本龍一とは誰か』(2015年、ちくま文庫)P.58より。後藤は「skmtは即興というものが嫌いだ。スティーヴ・ライヒの音楽についての岩井(註:映像作家の岩井俊雄)とのやりとりの中で彼はこう言う。「人間が演奏するrepetitive(反復的)なものって、うまくいくと非常に興奮しますね。“人間テクノ”なんて言ってますが、僕も大好きです。……決まったフレーズを繰り返すのって、気持ちがいいです」」(P.60)とも記している(外部サイトを開く)

*4:坂本は即興演奏に懐疑的になりつつもYMO以降も数多くの即興演奏に取り組んではいた。坂本の即興観の変化については拙稿「再び見出された「即興」の方法論的可能性——坂本龍一とインプロヴィゼーション」『ユリイカ 2023年12月臨時増刊号 総特集=坂本龍一 1952-2023』(2023年、青土社)を参照(外部サイトを開く)

*5:『アンビエント・ジャパン』(2023年、Pヴァイン)掲載の「インタビュー デイヴィッド・トゥープ」を参照(外部サイトを開く)

*6:The Wire「Life, Life: David Toop remembers Ryuichi Sakamoto」を参照(外部サイトを開く)

*7: J-WAVE『RADIO SAKAMOTO』ARCHIVE 180701での発言より

*8:イギリスのネットラジオ局NTS RadioのYouTubeチャンネルでは、『Garden of Shadows and Light』に収録されたライブのフルバージョンの映像が公開されている。両者を比較するとわかるのだが、冒頭で坂本がピアノの内部奏法を行なった際、現実には、おそらく一部観客の不注意からスマホのアラームも会場に鳴り響いていた。つまり「一瞬にして場の空気が整えられるような幕開け」はライブそのものではなく、ミックス/マスタリングを経たレコードによって生み出された、いわばフィクショナルな音響空間でもある。同様の差異はほかにも散見される。

*9:坂本は内部奏法の面白さについて次のようにも語ったことがある。「ピアノという楽器は、もう触っていないところがないほど、鍵盤を弾くだけでなく、擦ったり叩いたりしてきました。それでも、聞いたことがない音が出るということが、まだあるんです。それは本当に面白い。先日、ナイロンの釣り糸でピアノ弦を擦ると、いい音がするという情報も手に入れました(笑)。ピアノという、非常に合理的につくられた近代の産物でも、まだ非合理的な使いどころはあるし、知らない音が出るんですね」——WIRED「即興演奏とイノヴェイション──坂本龍一×藤倉大 「WIRED Audi INNOVATION AWARD」イノヴェイターセッション」(外部サイトを開く)

*10:トゥープのほかのメンバーはヒュー・デイヴィス、ポール・バーウェル、マックス・イーストレイ、エヴァン・パーカー、ポール・リットン。トゥープの発明楽器の詳細についてはデイヴィッド・トゥープの自伝『フラッター・エコー 音の中に生きる』(2017年、little fish訳、DU BOOKS刊)を参照(外部サイトを開く)

- 作品情報

-

Ryuichi Sakamoto & David Toop

Ryuichi Sakamoto & David Toop

『Garden of Shadows and Light』(LP)

2021年7月9日(金)リリース

[Side A]

1. Part 1

[Side B]

1. Part 2

- 作品情報

-

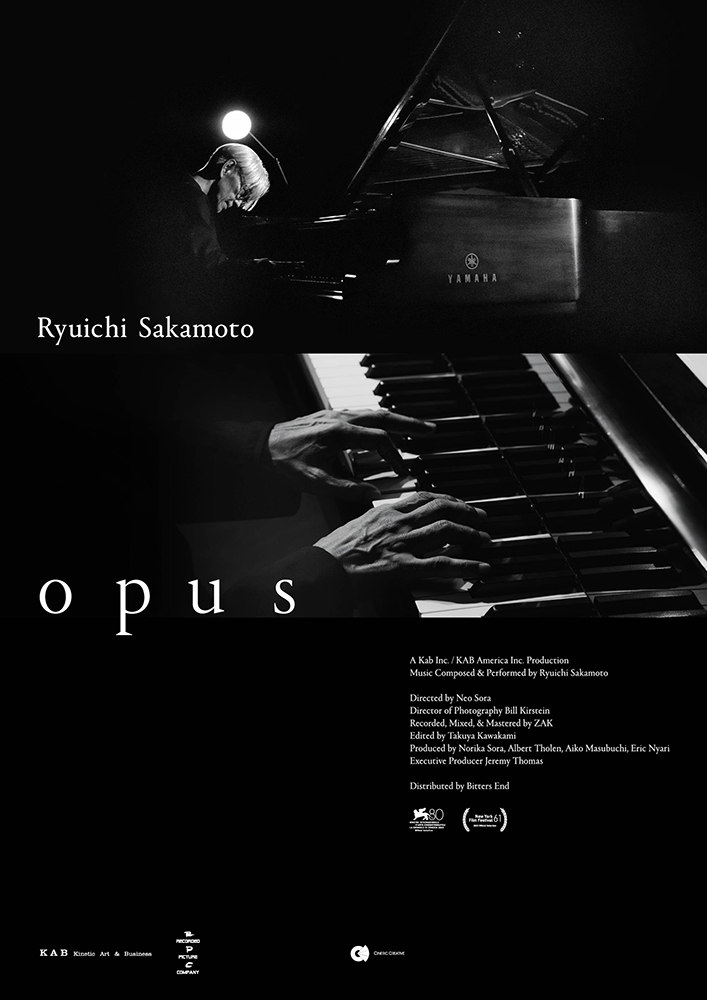

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

2024年4月26日(金)109シネマズプレミアム新宿先行公開、5月10日(金)全国公開

音楽、演奏:坂本龍一

監督:空音央

撮影監督:ビル・キルスタイン

編集:川上拓也

録音、整音:ZAK

製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ

製作会社:KAB America Inc. / KAB Inc.

配給:ビターズ・エンド

- プロフィール

-

- 坂本龍一

-

1952年東京生まれ。1978年、『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。映画『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督作品)で『英国アカデミー賞』を、映画『ラストエンペラー』(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽では『アカデミーオリジナル音楽作曲賞』、『グラミー賞』ほかを受賞。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

- フィードバック 18

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-