坂本龍一が発表した数々の音楽作品を紐解く連載「追悼・坂本龍一:わたしたちが聴いた音楽とその時代」(記事一覧はこちら)。

第13回の書き手は、『commmons: schola vol.18 ピアノへの旅』にも参加した音楽ライターの小室敬幸。若き坂本龍一が強く意識していた作曲家の三善晃の存在を入り口に、『千のナイフ』とYMO以前の「分岐点」とも言うべき「現代音楽のエリート路線」と決別、その先で切り拓かれたキャリアについて。

坂本龍一を「教授」たらしめたクラシック〜現代音楽家としての足跡と楽曲群、そして1982年に高橋悠治に書き下ろされた“Just for Me(ぼく自身のために)”を読み解き、たどる。

「作曲はごく特別な、神に選ばれたような人だけに許されてきた仕事です」

批判的なビラを配ったという有名なエピソード等もあって、坂本龍一と現代音楽の関係を語る際に武満徹(1930年–1996年)の名があがりがちだ(*1)。

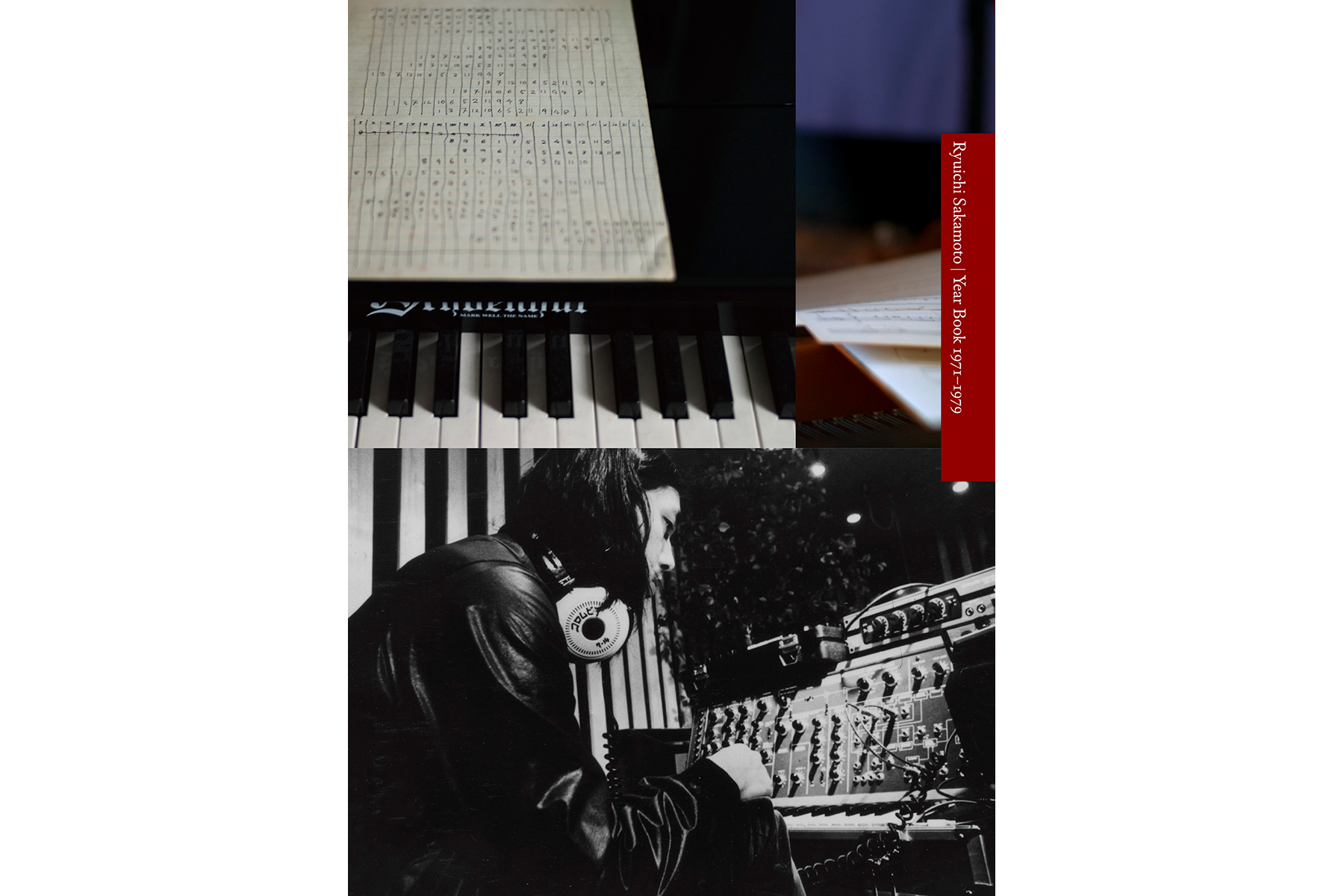

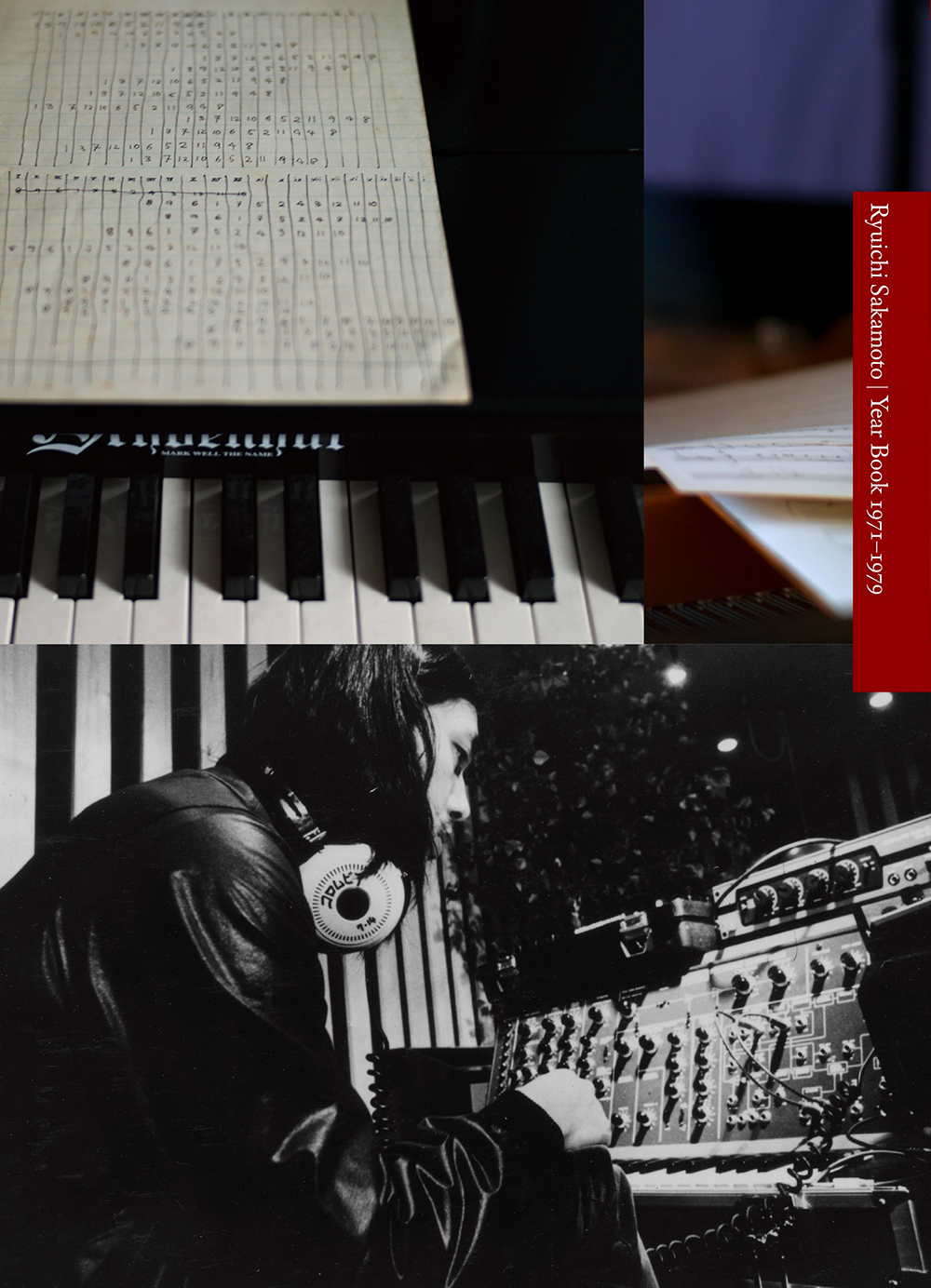

だが東京藝術大学の作曲科在籍中に書かれた作品が収められている『Year Book 1971-1979』(2015年)のDisc 1を聴いてみれば、当時強く意識されていた作曲家は三善晃(1933年–2013年)であることは明らか。実際に坂本本人も、この頃は三善に憧れていたことを何度も公言している(*2)。

坂本龍一(さかもと りゅういち) / Photo by zakkubalan ©2022 Kab Inc.

1952年東京生まれ。1978年に『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

三善晃という存在が、当時の藝大作曲科の学生にとってどのようなものであったのかが伝わってくるエピソードを、坂本の3年後に入学した西村朗(1953年–2023年)が書き残している。1970年から1974年3月にかけて藝大の音楽学部長を務めた作曲家の池内友次郎(1906年–1991年)は、作曲科に入学したばかりの新入生へ訓示として、毎年このような話をしていたという。

入学おめでとう。しかし、作曲家になりたいという君たちの夢は今が頂点です。作曲家はもういりません。三善(晃)君でおしまいです。君たちに役割があるとすれば、それは作曲もどきをする人間になることではありません。ちゃんと勉強して、古典となった音楽作品の素晴らしさを正しく理解して未来に伝えることだけです。だから音楽理論の勉強にひたすら打ち込みなさい。作曲はごく特別な、神に選ばれたような人だけに許されてきた仕事です。- 西村朗『曲がった家を作るわけ』(春秋社、2013年)

恐ろしいことに、第二次世界大戦後に藝大の教授に就任した池内自身が、まさにこの言葉を実践・体現していた。作曲よりも教育に時間を割いて数多くの門下を輩出してきたが、自らが正真正銘の天才と認めたのは弟子の三善だけだったのである。藝大で師事した松本民之助(※)は池内の系譜ではなかったのだが、坂本は律儀なほどに三善のあとを追いかけていく……。

※編注:1914年生まれ、作曲を下総皖一に師事した作曲家。坂本龍一は小学1年から中学3年までピアノのレッスンを受けていた徳山寿子の勧めで、小学5年生のときから松本民之助のもとで作曲を習いはじめ、その背景もあって藝大では松本のゼミに振り分けられた——『音楽は自由にする』(2009年、新潮社)P.32、87参照(外部サイトを開く)

『千のナイフ』とYMO以前にあった坂本龍一の「現代音楽のエリート」志向

大学1年の課題として1970年に坂本が作曲した“ヴァイオリン・ソナタ”(※)からは、三善が1960年前後に強く影響を受けていたフランスの作曲家アンリ・デュティユー(特にフルートとピアノのためのソナチネ、ピアノ・ソナタ)から学んだサウンドが聴き取れる。

大学2年時の1971年に書かれた2つの弦楽四重奏曲(先に書かれたほうは「エチュードⅠ,Ⅱ」と題されている)は、フランス音楽の強い影響下にあった三善が、そこから外れてバルトークやシェーンベルクから新たな要素を取り込んでいた時期——三善の室内楽でいえば“弦楽四重奏曲第1〜2番”あたり——を想起させるのだ(*3)。

これらの作品は、第三者からみれば習作に過ぎないと軽視してしまいそうだが、“弦楽四重奏曲 エチュードⅠ,Ⅱ”(※)は2015年に、あとの2曲は2022年に坂本自身の希望で成田達輝ら、日本最高峰の若手演奏家らによって録音し直されているのが興味深い(“弦楽四重奏曲”は、テレビ番組『題名のない音楽会』でも複数回にわたり放送された)。

『Year Book 1971-1979』に掲載されたインタビューで「YMOで売れてしまうまでは自分ではロックやポップス系の仕事は、あくまでアルバイトという意識で、本職は現代音楽だと思っていた」(*4)と語っていることから、アカデミズムに追随していたこの時期の音楽も坂本本人にとって大事だったことがうかがえる。

※編注:“ヴァイオリン・ソナタ”“弦楽四重奏曲 エチュードⅠ,Ⅱ”“弦楽四重奏曲”はいずれも『Year Book 1971-1979』に収録されている(外部サイトを開く)

『Year Book 1971-1979』Disc 1をタワーレコードオンラインで試聴する

『Year Book 1971-1979』アートワーク(詳細を見る)

アルバイトをはじめるきっかけとなったのは1972年、大学3年時の結婚という実生活上の事情が大きかったようだが、同時に現代音楽のエリート路線の象徴である三善とは異なる道を模索しはじめたのもこの頃だった。

民族音楽学者の小泉文夫(1927年–1983年)の授業を通じて(*5)、それまでのクラシック音楽および現代音楽的な芸術観——簡単にいえば、西洋芸術の文脈で個人の天才が生み出したものに価値があるという固定観念——がやわらいでいき、コンピュータによる音楽の可能性を考えていくのもこの時期だった(*6)。

それが6年後の1978年になると、ソロデビューアルバム『千のナイフ』やYellow Magic Orchestra の1stアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』へ結実するのは言うまでもない。

坂本龍一『千のナイフ』収録曲

「作者とは誰」——西洋的な天才作曲家像との決別を象徴する“分散・境界・砂”

だが前述の坂本の発言からもわかるようにYMOで成功を収めるまで——つまり少なくとも1978年までは——、坂本龍一の自意識は現代音楽の作曲家だった(*7)。

1974年4月に藝大の大学院(音楽研究科作曲専門課程)に進んでいた坂本は、修士2年だった1975年、ピアニストの高橋アキが初演する新作を若い作曲家向けに公募された企画のために“分散・境界・砂”を作曲する。

当時流行していた「プロポーショナル・ノーテーション」(不確定的な記譜法のひとつ)を用いているのは、三善のピアノ曲“シェーヌ”(1973年)を思い起こさせるが、鳴り響く音は三善と大きく異なっている。

現代音楽的でこそあるが特定の作曲家は強く意識されていないようで、坂本いわく「そのとき思っていることをどんどん音符にして、自分の中から自然にあふれるものを音にしていった感じ」(*8)でこの作品は生まれた。その結果、部分的にこそクセナキスの強い影響下にあった頃の高橋悠治(高橋アキの兄)を想起させる箇所もあるが、作品の核から聴こえてくるのは民族音楽風の旋法だ。

高橋悠治がピアノで参加した『千のナイフ』収録曲

そもそも「分散・境界・砂」という曲名はミシェル・フーコーの名著『言葉と物』(原著1966年、邦訳は1974年に新潮社より)に由来しているようだ(※)。おそらくフーコーの著書を通じて、近代的な人間主体の考え方や価値観が永続的なものではないということを坂本は悟ったのだろう。

ピアニストが演奏のみならずナレーターの役割も務める“分散・境界・砂”の最後を締めくくる言葉は「作者とは誰」である。こうして三善晃に象徴される、西洋的な天才作曲家像は坂本のロールモデルではなくなっていったのだ。

※筆者注:『言葉と物』の重要ワードであるエピステーメーの説明で「分散(=La Dispersion)の空間」、そして末尾の「人間は波打ち際(=La Limite 境界)の砂(=La Sable)の表情のように消滅するであろう」とある

『千のナイフ』、YMO前夜の坂本龍一の集大成“ナスカの記憶”

大学院修士を留年して、3年時に作曲した管弦楽曲“反復と旋”(1976年)は一種のポストミニマル音楽で、ネイティブアメリカンの旋律——つまり西洋の白人文化とは異なる——要素が取り入れられているという。日本の現代音楽の文脈でとらえれば、部分的にではあるが近藤譲(1947年–)が取り組んでいた「線の音楽」(※)に接近しているのは興味深い。

※編注:作曲家の近藤譲が提唱した作曲方法論で、その理論名を冠したLP作品が1974年に、著作が1979年にそれぞれ発表された。「灰街令」という名義で作曲、演奏、執筆等の活動を行なう小田怜の論文によると、「その曖昧でランダムネスに満ちた関係の中で、ひとまとまりの時間的関係であるところの「グループ」を聴取者がまとめ紡いでいった軌跡が「線」であ」り、「一音一音が離散的に認知されるように配置され、点描的であることが「線の音楽」の特徴である」という——小田怜「近藤譲「線の音楽」の成立――1960-70年代の日本におけるジョン・ケージ受容に照らして」参照(PDFを開く)

“反復と旋”を収録した『Year Book 1971-1979』Disc 2をタワーレコードオンラインで試聴するだが坂本は、この路線をクラシック音楽で用いられる伝統的な楽器ではなく、電子音で歩みを進める。それが『Year Book 1971-1979』のDisc 3に収録された1978年作の“ナスカの記憶”(※)だ。

現代音楽の作曲家が個展を行なう枠のコンサートで初演された音楽(事前に収録されたシンセサイザーの録音と、即興演奏のかけあわせ)ではあるが、「アルバイト」で培ったクラシック音楽・現代音楽以外の音楽要素も取り入れたという意味で、『千のナイフ』『イエロー・マジック・オーケストラ』前夜の坂本龍一にとって集大成といえる作品だ。

※筆者注:初演時は“非夢の装置 或いは反共同体関数の音楽”

『Year Book 1971-1979』Disc 3をタワーレコードオンラインで試聴するこれは“千のナイフ”“東風”のアザーサイドか。高橋悠治に書き下ろした“ぼく自身のために”

『イエロー・マジック・オーケストラ』が細野の目論見どおりに海外で評価・商業的に成功。先に触れたように、こうして坂本の自意識は変わっていった。ところが話はここで終わらない。

YMOとして成功を収めていた1981年、学生時代から影響を受けていた高橋悠治のために1曲のピアノ曲が書き下ろされた。それが“Just for Me(ぼく自身のために)”だ。

もはや現代音楽的ではなく、三善晃以前に坂本が惹かれていたドビュッシー的な和声への回帰。そして冒頭と結尾に置かれたアジア的な旋律(朝鮮のメロディーだという)……と、この曲の特徴を抜き出していくと、“千のナイフ”や“東風”のアザーサイドとして生まれた、共通する要素をもった作品であることが視えてくる。

『Ryuichi Sakamoto: Playing The Piano 2009 Japan』(2009年)収録曲

言い換えれば“ぼく自身のために”は、坂本が現代音楽と決別しながらも、あらためてクラシック音楽と手を取り直した重要作なのだ(*9)。

1990年代末に『BTTB』(1998年)でもう一度、坂本はクラシカルなピアノソロに原点回帰するが、このときには葛藤があまりなく、ストレスフリーな「癒やしの音楽」として受容されたのは当然だったように思う。“ぼく自身のために”や、クラシック音楽の演奏家たちによってカバーされた“東風”を聴いてもらえれば、それがよくわかるはずだ。

▼補足と注釈

*1:藝大在学中、坂本龍一は邦楽器の使用などの点から、武満徹を批判するビラを演奏会場で配ったことがある。その際に本人に「あなたは、”和”を作品に使ったりして、どういうことですか?」といった質問をぶつけ、30分ほど立ち話をしたという。そのとき「とても印象深い話」ができたようで、後年になって当時のことを「いま思うと、子どもが好きな子にいたずらをするみたいな気持ちで、ぼくはビラを撒いていたのかも知れません」と振り返っている。なお後述される楽曲“分散・境界・砂”を聴いた武満は、「君は耳がいいね」と坂本に賛辞を贈った——『音楽は自由にする』P.84、85参照(外部サイトを開く)

*2:坂本は『音楽は自由にする』のなかで三善晃について「日本の作曲家の中で、武満徹さんと並んでとくにすごい人だと尊敬していた」(P.87)と記している

*3:1971年、藝大2年のときに作曲された“Quatuor à Cordes, études I, II 弦楽四重奏曲 エチュードI, II”について、坂本龍一は「やはり三善晃さんらの影響がとても強いし、もちろん、20世紀の弦楽四重奏曲で特別な存在のバルトークの影響もとても強い」と語っている。また坂本は藝大時代に一度だけ三善の授業を受けたときことを以下のように振り返っている。「そのときに三善さんがおっしゃった、「坂本君、色がないと形は見えないんだよ』という言葉がすごく印象に残っています。色があることによって形が成立する。音楽で言うと音色の変化があって初めて音楽の形が見えると。やはりおもしろい先生だなあと思いました」——坂本龍一『Year Book 1971-1979』ブックレットP.11より(外部サイトを開く)

*4:坂本龍一『Year Book 1971-1979』『Year Book 1971-1979』ブックレットP.18より

*5:『音楽は自由にする』によると、坂本龍一は大学入学時に「とにかく民族音楽と電子音楽は学び倒してやろう」(P.88)と心に決めていたそうで、民族音楽、およびコンピュータによる音楽、電子音楽への関心の背景には「西洋音楽はもうデッドエンドだ、この先に発展はない」(同上)という問題意識があったという。坂本は民族音楽および小泉文夫への思いについて、「3年生で専攻を変えられる機会があったんですが、ぼくは小泉先生にすっかり憧れて、作曲専攻はやめて音楽学者になろうかと真剣に悩んだぐらいです。やっぱり無理だな、という結論に至りましたが」(P.89)、「民族音楽というのは切実に魅力的なものでしたし、小泉文夫先生から得たインパクトは大きなものでした」(P.90)と記している

*6:坂本龍一の電子音楽への関心は、本文で筆者が言及していた「西洋芸術の文脈で個人の天才が生み出したものに価値があるという固定観念」にも深く関わっているようであり、以下のように説明している。「とくに、電子音楽の先駆者の一人であるクセナキスという作曲家の音楽に、ぼくは強く惹かれていた。作曲に数学的な手法、群論や統計学などを取り入れ、コンピューターを使って複雑な計算をしながら曲を作っていくんです。(中略)電子音楽に興味を持っていたのは、「西洋音楽は袋小路に入ってしまった」ということのほかに、「人民のための音楽」というようなことも考えていたからなんです。つまり、特別な音楽教育を受けた人でなくても音楽的な喜びが得られるような、一種のゲーム理論的な作曲はできないものかと思っていた。作曲は誰でもできるはずだ、誰でもできるものでなくてはいけないはずだ、と思っていました」——『音楽は自由にする』P.90、91より

*7:『千のナイフ』『イエロー・マジック・オーケストラ』がとも発表された1978年から遡ること少し前、1975年から1976年にかけて坂本龍一は大瀧詠一、細野晴臣と出会った。山下達郎、矢野顕子ら含め、こうした同世代の音楽家の存在によって坂本は、ポップミュージックへの可能性、おもしろさに魅せられていく。坂本が大学院を卒業したのは1977年だったが、そのころの現代音楽家としての自意識からポップミュージックに思いが傾いていく心情を以下のように語っている。「日本中から集めても500人いるかどうかというような聴衆を相手に、実験室で白衣を着て作っているような音楽を聴かせる、それが当時ぼくが持っていた現代音楽のイメージでした。それよりも、もっとたくさんの聴衆とコミュニケーションしながら作っていける、こっちの音楽の方が良い。しかも、クラシックや現代音楽と比べて、レベルが低いわけではまったくない。むしろ、かなりレベルが高いんだと。ドビュッシーの弦楽四重奏曲はとてもすばらしい音楽だけど、あっちはすばらしくて、細野晴臣の音楽はそれには劣るのかというと、まったくそんなことはない。そんなすごい音楽を、ポップスというフィールドの中で作っているというのは、相当に面白いことなんだと、ぼくははっきりと感じるようになっていました」——『音楽は自由にする』P.110、111より

*8:『Year Book 1971-1979』ブックレットP.18より

*9:坂本龍一は“ぼく自身のために”の制作背景を「かつて、アシュケナージのピアノで聴いたシューマンの交響的練習曲の要素が入っている。単純なメロディーが続き、古典の形式感をなくそうとつとめた」(初出は『坂本龍一・全仕事』1991年)、「わざと現代音楽っぽくないものを作りたくて、81年頃の他の自分の仕事とわざと関連づけて単純なメロディーが出てきたり」(初出はFM「坂本龍一VSサウンドアンソロジー」1983年6月22日)と説明している。またこの曲を受け取った高橋悠治は、当時のこと以下のように振り返っている。「最近、「ぼく自身のために」というピアノ曲をかいてくれた。芸大で習ったことや、YMOでやっていること、経験の雑然とした積みかさなりの中から、彼が求めている「歌」が、まだかたちもさだまらず、浮き沈みしている音楽だった。みかけがシャイであり、ボソボソ声であるだけ、自分を信じているのだ。かつての都市ゲリラ志望の少年が、まだ内部に生きのこって、音の黒魔術師をめざしている」(初出は高橋悠治『ロッキンf』1981年7月号)——それぞれ『坂本龍一の音楽』(2008年、東京書籍)P.365、P.181より引用

- 作品情報

-

坂本龍一

坂本龍一

『Year Book 1971-1979』(3CD)

2016年1月17日(日)リリース

価格:4,700円(税別)

[Disc 1]

1. Sonate pour Violon et Piano ヴァイオリン・ソナタ

2. Quatuor à Cordes, études I, II 弦楽四重奏曲 エチュードI, II

3. Quatuor à Cordes 弦楽四重奏曲

4. Hitori Heyani Ite ひとり部屋に居て

5. Hoshino Aru Kawa―Rikoppuomanai― 星のある川―リコップオマナイ ―

6. Dispersion, Boundary, Sand 分散・境界・砂

[Disc 2]

1. Parade パレード

2. Kawarano Hikoojoo 川原の飛行場

3. Repetition and Chant 反復と旋

4. Nakaorebousi wo Kamutta Otousan 中折帽子をかむったお父さん

5. Yakusha Kagyo 役者稼業

6. The Cosmos 宇宙

7. Tropical Love トロピカル ラブ

8. The End of Asia (Live in London 1979) ジ・エンド・オブ・エイジア(Live in London 1979)

[Disc 3]

1-13. Memories of Nazca (Anti-oneiric device or music as a function of anti-collectivism)

ナスカの記憶 (非夢の装置 或いは反共同体関数の音楽)

-

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

2024年4月26日(金)109シネマズプレミアム新宿先行公開、5月10日(金)全国公開

音楽、演奏:坂本龍一

監督:空音央

撮影監督:ビル・キルスタイン

編集:川上拓也

録音、整音:ZAK

製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ

製作会社:KAB America Inc. / KAB Inc.

配給:ビターズ・エンド

- プロフィール

-

- 坂本龍一 (さかもと りゅういち)

-

1952年東京生まれ。1978年、『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。映画『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督作品)で『英国アカデミー賞』を、映画『ラストエンペラー』(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽では『アカデミーオリジナル音楽作曲賞』、『グラミー賞』ほかを受賞。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

- フィードバック 46

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-