2009年9月に『別冊少年マガジン』(講談社)で連載を開始して以来、10年以上にわたり世界的な大ヒットを記録してきた『進撃の巨人』。2013年から始まったテレビアニメ版も2023年に最終回を迎え、2024年11月8日、そのテレビアニメ版『進撃の巨人 The Final Season 完結編』が、長編映画としてブラッシュアップされ劇場公開にいたった。

これまでさまざまな媒体で考察や原作者などのインタビューが発信されているが、本記事では最終巻から当該テレビアニメ配信のあいだに変更された、ある場面の対話に絞って言及する。

執筆者は、ライター、アナーカ・フェミニストの高島鈴。「webちくま」の漫画と社会を読み解くポップカルチャー論にて約2万字にもおよぶ『進撃の巨人』論を執筆した同氏に、変更された対話により浮かびあがった、本作のメッセージに対する解釈を、二つの「語り」に着目して綴ってもらった。

酷いことを「やっちゃった」やつは、「いないほうがいい」のか?

そんな事実はない、少なくとも、誰にでも確認できるような次元においては。

ただ、なんとなく想像ができる……誰もが誰かと楽しげにざわついている昼休みの教室で、窓際の席に座ったまま、一人でぼんやり外を眺めている少年がいる。この子は、知らない誰かがボールを蹴り合っている校庭を見て、こう思っている――みんな死んじゃえばいいのにな。

テレビアニメ『進撃の巨人』The Final Season Part1 オープニング曲“僕の戦争”(神聖かまってちゃん)。ジャケットのイラストを『進撃の巨人』原作者の諫山創が手がけている

別に何か嫌なことをされたわけじゃない。そもそも死ねばいいなと思っている相手の顔すらよく覚えていない。むしゃくしゃしているわけでもない。今日も頬杖をつきながら授業を聞いて、家に帰ったら食事をして風呂に入って、寝る前にゲームなり宿題なりをして寝るだろう。ただこの子は漠然と、それが全部壊れてもいいなと思っている。それが自分の周囲の人びとの大事なものを全部破壊するとしても、全部消え去ったら面白そうだなと想像する。そうだ、シンプルにいえば、壊れてほしいから壊れてほしいってことだ。A is A、理由はそれ以上分解できない。どうしてこう思ったのか、自分では説明がつかない。

そいつって危ないかもしれない。ふとした瞬間に、その手にナイフがあったら? そいつがもし人より遥かに巨大な存在になって何でも踏み潰せるようになったら?

まあ、実際そうだった。その子はやってしまった。やりたいと思って、やれる力があって、それでも「やる」やつはとても少ないが、でも「いる」んだ。その子はたまたま「やる」やつだった。それだけなんだ。

じゃあ、「やっちゃった」としよう。そいつは果たして、「いないほうがいい」んだろうか?

……っていう問いの立て方は、これからする話をするうえでは「違う」んだ。

もう一回言っておこう、「違う」。いないほうがいいかどうか以前に、そういうやつはすでにいるんだから。「存在を議論するのは間違ってる」。まずここは、このコラムの前提だし、社会の大前提であるべきだし、そしてこのコラムが題材にしようとしている物語にとっては、極めて重要な骨なのだ。

尋ねたいのはそこじゃない。問いを新しく立てよう。

「やれたらやっちゃう」やつ、「やっちゃった」やつ、そういう相手は、はたして社会から排除されるべきなんだろうか?

ちょっと誘導尋問みたいに聞こえるかな? ただ、答えはNo、とシンプルに言いたいけど、社会は現状そうなっていないのだ。この文章はいまも死刑のある「国」で書かれているからね。人間を排除する仕組みが解体されるべきだと私は考えているけれど、「悪いやつが排除される社会」じゃなくちゃ納得しない人たちがいる、というのもリアルな話だと思う。読者諸氏のなかにも、私の話に対して何も納得できないと感じる人はきっといるだろう。私だって、死刑や監獄には反対しているけれど、「裁き」や「ルール」のすべてをなくすべきだとは考えていない。

でもさ、対話はあるべきなんじゃないか。どんなに救いようのない「悪人」であっても、誰か声をかける人がいていいはずで、それに応答する権利もあるべきなんじゃないのか。私は想像する。「やっちゃった」やつに、それでもかける言葉を。何をしたとしても、それがどれほど許されなくても、最低限、そいつの存在そのものは、否定されていいわけがないんだから。

『進撃の巨人』を読み解く二つの「語り」

諫山創『進撃の巨人』は極めて政治的な物語だ。

前半は主人公エレンが現生人類にとって未知の世界である「壁の外」の世界を目指し、人を食らう巨人に立ち向かっていくアクション漫画だが、後半では壁の外にも世界が広がっていたことが発覚、物語は一変する。

自分たちがかつて大陸を侵略した巨人化できる人類「エルディア人」であること、エルディア人が世界中から差別感情と憎悪を向けられていること、軍事大国マーレによる侵攻を目前にしていることを知ったエレンたち「壁内人類」は、あらゆる手段で世界との和平工作を試みるがことごとく失敗。以前とは異なる意味で追い詰められていった。

その状況下で「壁の外をまっさらにしたい」という衝動を抑えられなくなったエレンは、和平より軍事を選択する人びとを束ねて利用しながら、壁外への虐殺に及ぶのだ。かつてエレンとともに壁外を夢見た仲間たちは、遺恨を飲み込んでマーレの人々とも協力し、エレンによる虐殺を止めるために動き出す。

『進撃の巨人』を読み解くために必要な概念を、ここで二つばかり設定してみよう。一つは「大きな語り」。これには大局的な語り、歴史の教科書に載るような「歴史」、あるいはアメリカの歴史家であるヘイドン・ホワイトが言うところのヒストリカル・パスト=歴史的な過去(*1)が含まれる。

もう一つは「小さな語り」である。こちらには、個人史、ナラティブ、あるいはヘイドン・ホワイトが言うところのプラクティカル・パスト=実用的な過去(*2)が含まれる。

『進撃の巨人』では、それぞれのキャラクターが「大きな語り」と「小さな語り」のあいだで揺れる個人として立ち現れてくる、という点に、つねに注意を向けておきたい(*3)。

前者を取りこぼしてしまえば、本作の政治性は捨象され、ただただ友情と愛で綴じられた / 閉じられた物語として読み筋が狭められてしまう。後者を取りこぼしてしまえば、「ごく普通の人びと」が情や他者の存在に揺らぐことの意味を極めて重くとらえている本作の意義を大きく見失うことになるだろう。

私はこの立場に沿って、エレン・イェーガーとアルミン・アルレルトという主要登場人物に焦点を当て、その揺らぎを語り直してみたい。『進撃の巨人』に関して、私はすでに歴史叙述という視座から2万字にわたる批評を執筆しているが、今回は総集編映画の劇場公開に合わせて、あらためて物語の骨子を見つめようと思い立ったのである。

(*1)ヒストリカル・パスト:歴史学的な過去。専門知として蓄積された歴史学の手続きを踏んで歴史化された過去のこと。教科書に掲載されるような過去を想像して貰えばわかりやすい。

(*2)プラクティカル・パスト:実用的な過去。われわれが日常で語っている過去のことすべて。人は無意識に過去について語り、それを参照して未来を創造している。

(*3)今回あえて「大きな語り」「小さな語り」という曖昧な概念を設置しているのは、物語の中では対立軸的に現れてくるが実際には対立していない概念(例えばヒストリカル・パストはプラクティカル・パストの一部であって、それぞれが独立した概念ではない)を、あえて対立的に読ませるためであり、この文章の外でも有用な概念では必ずしもないことに注意してほしい。

コミックス最終巻から、二人の対話の内容が変更された背景

どうしてエレンとアルミンなのか?

端的にいえば、この二人は物語後半で決定的な対立を迎えたのち、最後の最後に「罪の分かち合い」ともいうべき極めて重要な対話を交わしているからである。

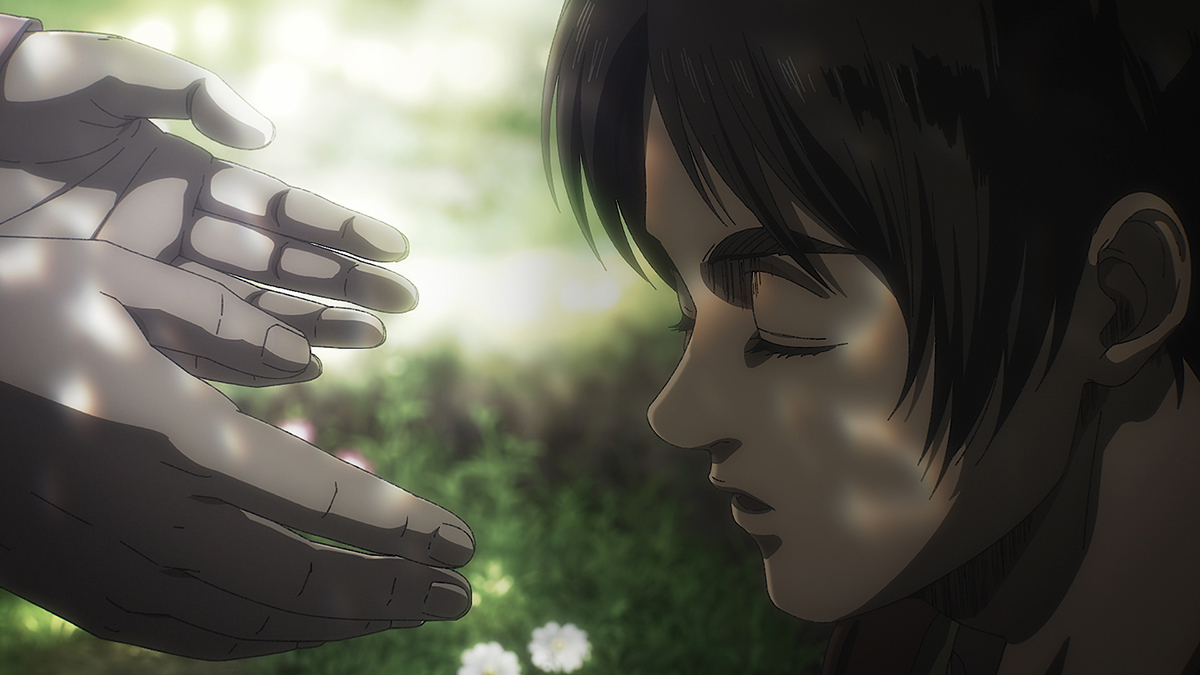

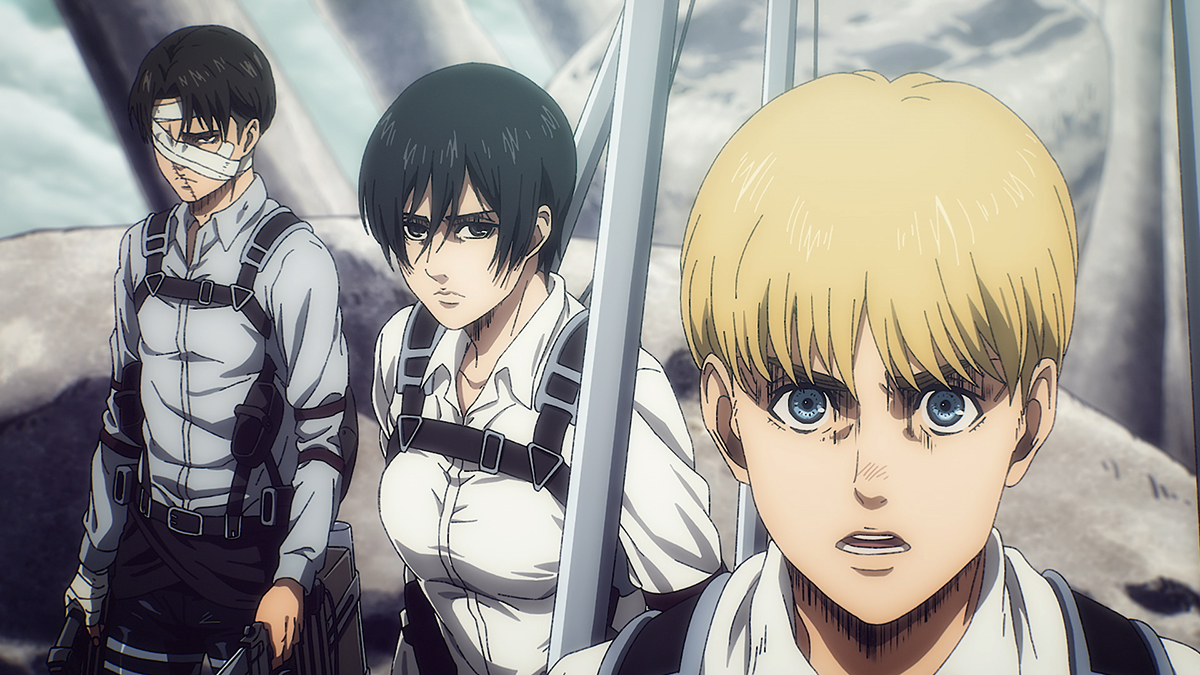

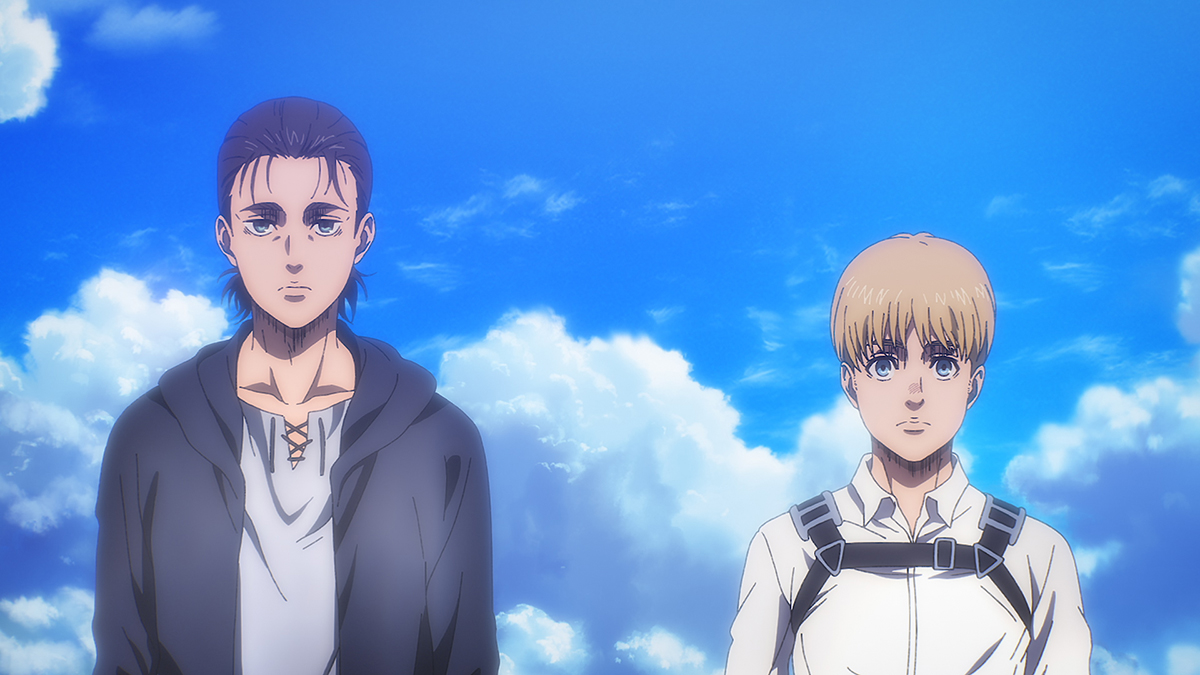

画像左:エレン・イェーガー、右:アルミン・アルレルト

最終話の対話のエッセンスは、コミックス版34巻においては「……エレン / ありがとう / 僕達のために… / 殺戮者になってくれて / 君の最悪の過ちは無駄にしないと誓う」というセリフに集約されている。だが、この発言はエレンが起こした虐殺に対するものとしては極めて問題含みだ。

実際に作者はこのシーンについて「あの描き方だとアルミンが虐殺を肯定していると捉えられておかしくないと思います。僕の描き方が未熟でした」(『進撃の巨人 キャラクター名鑑 FINAL』 / 講談社)と明言している。

その反省に基づき、作者はアニメ版最終話の作成に際してセリフを大きく変更した最終話のネームを切り直している。この変更後の最終話ネームは、『進撃の巨人 画集 FLY』(講談社キャラクターズA)に付属するコミックス35巻に収録されることとなった。

今回は34巻版と35巻版の最終話を比較検討しながら、エレンとアルミンはどのように「揺れて」いたのか、そしてセリフの変更によってどのように語りがあらためられたのかを考えてみよう。おそらくそこから、完結から3年を経たいま、新しく掘り起こせるものがあるはずだ。

なお、35巻はあくまでアニメ最終話制作前につくられたものであり、制作過程でさらに手が加えられたことが明示されている。今回はあくまで35巻のみを取りあげ、アニメ版のセリフを比較対象に含めない。アニメ版最終話がどのように変更されたかは、ぜひ劇場で確認してほしい。

なぜエレンは人類の虐殺を実行したのか。二つの「語り」のはざまで出した結論とは

まず、セリフによる改変の影響がほぼ及んでいない、「大きな語り」におけるエレンとアルミンの立ち位置を確認していく。

エレンはパラディ島の虐殺支持派=「イェーガー派」の頭目であり、始祖の巨人の力をはじめとする巨人の能力を駆使して世界人類の8割を虐殺した。その目的は、壁外人類がパラディ島へ報復戦争を起こせない状況にまで世界を追い込むことであり、パラディ島のエルディア人を守るための行動として解釈されている。

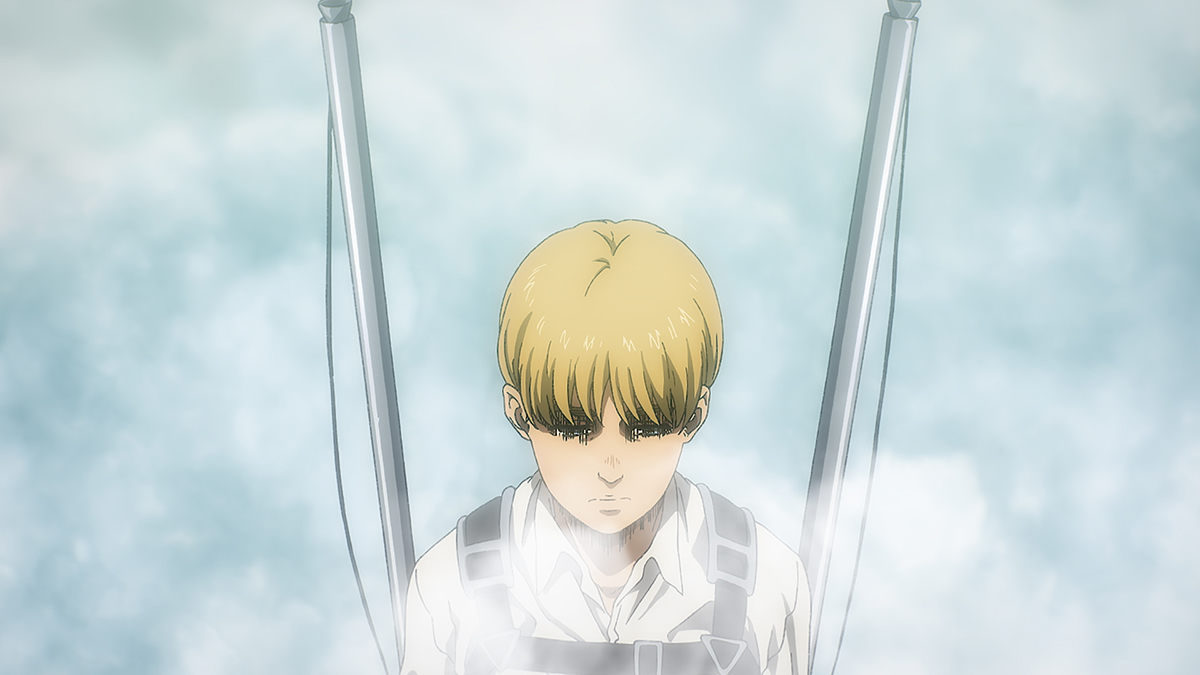

一方アルミンはエルディア軍人でありながらパラディ島に背き、「世界平和のためにエレンを殺害して虐殺を止めた“英雄”」だ。

では実際にエレンとアルミンという人物を考えるとき、この文章そのままで語り尽くせるのだろうか、というと、決してそうではないだろう。まずエレンの虐殺の動機は、当初はパラディ島を守ることにあると本人も考えていたようだが、実際は異なっている。

「オレは…地表のすべてをまっさらな大地にしたかった…」(34巻)

「オレは… / 平らに…したかったんだ… / …この景色が見たかった…」(35巻)

と説明されているのが、真の動機に当たるものなのだ。そのあとに「…何でか / わかんねぇけど… / やりたかったんだ… / どうしても…」というセリフが続くのは35巻も同様だが(表記には揺れあり)、35巻ではさらに「どうしてこうなったのか…やっとわかった」「馬鹿だからだ / …どこにでもいるありふれた馬鹿が…力を持っちまった / だから…こんな結末を迎えることしかできなかった… / そういうことだろ?」というセリフが追加されている。

つまりエレンの動機は、「大きな語り」に沿った政治的な意図よりもはるかに大きな要因として、「エレンがただまっさらな大地を見たいと望み、そのようなごく個人的な願望を、本当に実行してしまう愚か者だったから」なのだと、ほかならぬエレン自身が結論づけているのである。

この箇所は、34巻から35巻にかけて趣旨自体は動いていないものの、よりエレンが自分自身の暴力をただ振るいたいがために振るわれたものであると強調する語りへ変更されている。

ここがあらためられているのは、物語がパラディ島の子どもたちから始まっている以上、エレンの動機が「パラディ島の仲間を守るため」という政治的な意図で解釈されてしまった場合に、読者にはエレンの虐殺がむしろエモーショナルな正当性を持つように見えてしまうからだろう。

作者は明らかにネームの切り直しを通じて、虐殺の否定をより重んじるように調整をかけている(そしてそれは極めて本作において重要なことだ)。エレンの結論が「自分がありふれた馬鹿だから」という極めて薄っぺらなものなのも(実際にそうであり、そうでしかないのだ)、虐殺の意味のなさ、空虚さを強調する意図に基づいているのだろう。

重要なのは、「大きな語り」においてはエレンの行為が政治的に解釈されており、「小さな語り」においてはエレンの行為は政治以下的暴力でしかない、という物語内での二重性である。エレンという個人は、そのはざまにいるのだ。

殺戮者であり、親友であるエレンに伝えた「ありがとう」の意味

34巻から35巻での最も大きな変更点にして、エレンとアルミンの揺らぎを最大限あらわしている場面が、アルミンからエレンにかける最後の言葉である。

まず、前掲の「殺戮者になってくれて〜」の箇所は、35巻では完全に削除されている。ここは作者がそもそも自省していた部分であり、書き直される必然性がある。35巻ではそこからかなりの程度、セリフが追加されている。

ただ振るいたくて力を振るったと告げるエレンに、アルミンは「自分もこの世から人が消える想像をしたことはある」と共感を示す。そして以下のように続ける。

「ありがとうエレン / 僕に壁の向こう側を… / この景色を見せてくれて… / これは僕達がやったことだ / だから… / これからはずっと一緒だね」

「…これから? / …どこで?」

「あればだけど… / 地獄で / 8割の人類を殺した罪を受けて…/苦しむんだ / 二人で」

この話し合いを経て、二人は血溜まりのなかで抱き合う。そして、「次は殺し合いだね… / そして… / その次に会う時は…」「ああ… / 先に待ってる / 地獄で」という言葉が、二人の最後の会話になるのだ。

いずれにせよ重要なセリフである「ありがとうエレン」は、34巻ではアルミンはエレンの加害に対して感謝するかたちになってしまい、それが語弊を生む表現だった、と作者は認識していた。

35巻ではそこが「壁の向こう側を見せてくれたこと」への感謝に変わっており、加害については決して肯定しない。その代わりに強調されているのは、アルミンがエレンの共犯として自身を位置づけている点だ。

理解はできなくても、責任をともに負う約束はできるし、むしろそのようなかたちで相手のそばにいたことを引き受けたいと願う。ただ加害したくて加害した、それ以上に説明のつかない欲求を抱えて実際に「やってしまった」エレンに対して、アルミンの出す答えはそこにあるのだ。

「殺戮者と英雄」ではなく、「エレンとアルミン」として行なわれた最後の対話

35巻で追加された、「ありがとうエレン」の直前のセリフをさらに引用してみたい。

「やっと気づいてくれたのか… / …いつでも足元にあったのに」「いつも遠くばかり見てるから」

この場面でアルミンはエレンに、血に濡れた巻貝を手渡し、エレンはそれを受け取っている。巻貝とはアルミンが抱く「見たことのないものへの興味」の象徴であり、ひいてはアルミンそのもののシンボルでもあるだろう。血は言わずもがなエレンが踏み潰した人たちのもので、エレンの罪が可視化された姿だ。血はあたり一面に満たされ、巻貝の存在を覆い隠している。

エレンは「めちゃくちゃ」(=巨人の能力の影響で参照すべき過去が混濁した状態)に陥り、虐殺以外の選択ができなくなってからも、アルミンたちが「大きな語り」のなかでどのように扱われうるかだけは配慮していた(34巻「お前達は生き残った人類すべての恩人になるだろう」より)。エレンにとっては、それが愛する仲間を苦しい戦いに無理やり巻き込むことへのせめてもの償いであり、虐殺の責任を自分に集約させるための手立てだったのだろう。

だがアルミンは、それを「いつも遠くばかり見てる」というさらりとした言葉でいなすのだ。「大きな語り」ばかり見ていないで、「小さな語り」にも目を向けてくれよ。私にはアルミンがそう告げているように読める。

もっとシンプルに言い換えたっていい――「歴史の教科書に何が載るかってことだけ考えてないで、僕がいま何を考えてるかも聞いてよ」ってことだ。そしてアルミンがここで何より聞いてほしかったのは、自分は共犯者なんだ、自分にも責任があるはずなんだ、というメッセージだった。エレンはそれを静かに受け取った。

最後に、互いの針は静かに振れたのだ。

アルミンが試みる「語り」。考え方の違う相手へ、「残虐な歴史」を、どう伝えるか

終わりに、34巻から35巻での変更点のうち、重要な部分を指摘しておきたい。ラストシーン、連合国の和平大使としてアルミンたちがパラディ島へ赴くところだ。34巻では、アルミンはこのように話している。

「アニ…争いはなくならないよ / でも……こうやって一緒にいる僕達を見たら みんな知りたくなるはずだ / 僕達の物語を / 散々殺し合った者同士がどうして パラディ島に現れ…平和を訴えるのか / 僕達が見てきた物語 / そのすべてを話そう…」

このセリフは、じつのところ34巻と35巻でほぼ変わらない。だが35巻では、「物語」が「物語り」表記へと変更されているのである(*4)。

あくまでもアルミンが語るのは、アルミンの「物語り」=ナラティブ=「小さな語り」なのだ。誰か一人に責任を集約させるような、ましてやアルミンと対話する前のエレンが想定していたような、「大きな語り」ではない。「人類の英雄」としてではなく、ただの「アルミン・アルレルト」として、アルミンは自分の話をしに行こうとする。

連合国の和平大使という「大きな語り」の渦中にいるにも関わらず(同行のジャンが「歴史の教科書を読む女生徒」を意識して髪を整えていることからもみなが「歴史」を意識しているのは明らかだ)、アルミンはあえて、個人の方向に振れてみせるのである(*5)。

アルミンもまた、はざまに立っている。まだ戦争の火種はなくならず、パラディ島にも連合国側にも、エレンめいたことを考えている人は大勢いるだろう。それでも、手探りで世界の真実を探そうとした調査兵団最後の生き残りは、対話を決して放棄しない。その肩には戦火に加わった者の責任があるから。そしてそれは、いまはもういない大事な友人と、きっちり分け合ったものだから。

(*4)同時に35巻では、「僕達が見てきた物語り」と「そのすべてを話そう…」のあいだ間に「感じた痛み」という吹き出しが追加され、そのうえ上からさらにバツ印がつけられて不採用になっている点にも注目しておきたい。この場面でマーレ側の和平大使であるアルミンが自らの「小さな語り」として「痛み」の問題を出したとき、おそらくパラディ島側は自分たちの「痛み」をむしろ「大きな語り」=国家全体の問題として持ち出さざるをえなくなるのではないだろうか。それはあまりに国交として相手の態度を硬直させてしまう振る舞いであり、確かにここでアルミンが自分の痛みについてことさらに強調するのは「まずい」のである。

(*5)この箇所が「物語」ではなく「物語り」だろう、という指摘は、すでに以前書いた批評でも行なっている。

TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season完結編(各話版)のエンディング曲“いってらっしゃい”(ヒグチアイ)

同じクラスに意味もなくめちゃくちゃに加害的なやつがいたら、なんて話しかけたらいいだろう?

『進撃の巨人』を読み返すたび、いろいろなことを考えるけど、最後に私の脳裏に浮かぶのはいつもそういう想像だった。これはすごく個人的なレベルの話ではある。でも同時にそれは、どうしようもなく自分から遠い存在であるところの他者と、どうやって同じ世界で生きていけばいいかな、ということでもあるのだ。

『進撃の巨人』は極めてスケールの大きい政治的なファンタジーだけど、それと同じくらいささやかな個人の存在に圧倒されることを忘れない。詰まるところ、対話ってそこからなんだと思う。相手の存在、それそのものだけは絶対に否定しないこと。

窓から風が吹いてくる。あの子のシャツが静かに膨らむ。頬杖をついた背中、未発達な骨の形が、影になって少し見える。

ねえ、と口に出す。あの子は一回じゃ自分ってわからないかもね。答えが返ってくる確証もない。それでも、もう一回言う。

ねえ。何見てるの?

- 作品情報

-

劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK

劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK

2024年11月8日公開

原作:諫山 創(別冊少年マガジン/講談社)

監督:林祐一郎

シリーズ構成:瀬古浩司

キャラクターデザイン:岸 友洋

総作画監督:新沼大祐、秋田 学

音楽:KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

制作:MAPPA

- 書籍情報

-

『進撃の巨人』全34巻

『進撃の巨人』全34巻

- フィードバック 162

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-