「仕事なのにこんな楽しく新幹線ばっか撮ってていいんだろうか……」

「『映画の嘘』をつきがちですが、今回、なるべくやりたくなかった」

「あの爆発は予想よりデカすぎたんですよ」

Netflix映画『新幹線大爆破』が人気だ。走行中の新幹線に爆発物が仕掛けられる事件を描いたパニックサスペンスで、1975年に上映された同名映画を再構築したリブート版として4月23日から配信されている。

メガホンをとったのは『シン・ゴジラ』や『シン・ウルトラマン』を手がけた樋口真嗣監督。鉄道ファンであり、特撮を愛する樋口監督の自信作であるという本作。どんなこだわりをもって臨んだのだろう? その詳細を「自慢」してもらったほか、監督直筆の貴重な絵コンテを公開。後半には、映像制作の裏側がわかるトークイベントのレポートも掲載する。

「映画の嘘」はなるべくつかない。新幹線と鉄道を描く細部のこだわり

―『シン・ゴジラ』と底通するお仕事映画でありましたが、本作はさらに「職人たちの矜持」が中心にある作品だと感じました。特に鉄道員たちの「お客様の安全第一」という姿勢はつねに作品のなかで一貫していて、それゆえ生まれる葛藤や絶望が物語の加速剤になっているかと思います。その職人たちの矜持を描くうえで大切にしたことを教えてもらえますか?

樋口真嗣(以下、樋口):何より大事にしたのは、実際に働く方々の意見を「聞く」ことですよね。「聞く」というのは2種類あって、まずはその仕事に就かれている方がどのようにしているかを聞くこと。そして言われたことを聞いて実行すること。

脚本に書かれてある物事に対し、本職の方から「普通はこうなりません」と指摘をいただいたものはきちんと反映していきました。どうしてもこういう仕事してると「現実とは異なるけど、それだと映画にならないからこうします」という「映画の嘘」をつきがちなんですよ。でも今回、それはなるべくやりたくなかった。そのために「盛り上がるかもしれないけど、実際そうならないならやめましょう」と言える環境をつくっていきました。つくるうえでの不自由さも含めて、それがリアルなので。

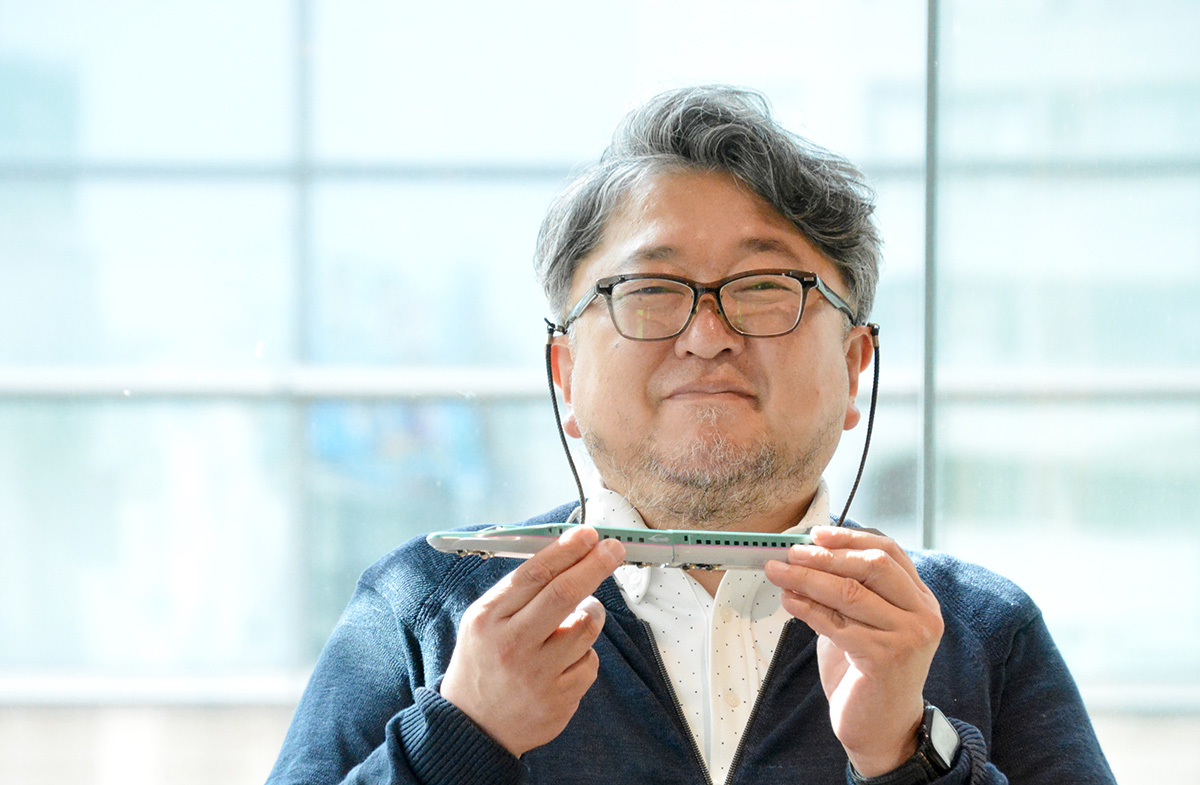

樋口真嗣(ひぐち しんじ)

1965年、東京都生まれ。1984年『ゴジラ』に造形助手として参加し、映画界入り。『平成ガメラ』3部作などで特撮監督を担当したのち、『ローレライ』(2005年)、『のぼうの城』(2012年、犬童一心と共同監督)、『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』2部作(2015年)などで監督を務める。『シン・ゴジラ』(2017年)では総監督の庵野秀明とともに『日本アカデミー賞』最優秀監督賞受賞。『シン・ウルトラマン』(2022年)は、興行収入44億円のヒットを記録した。

―新幹線の全体像から細部に至るまでをいろんな場所、さまざまな角度から捉えた映像から、新幹線と鉄道に対する愛をひしひしと感じました。「どの場所で、どの部位を、どのように映すか」はかなりこだわったポイントかと思います。

樋口:新幹線をどの場所でどのように撮るか、というのが意外と難しくて。というのも東北新幹線って騒音対策が万全で、路線の横にある防音壁が結構高いんですよね。そうすると離れたところから新幹線を撮ったときに上部1/3くらいしか見えないわけです。とりわけ都市部など、下手をすれば新幹線のなかから窓を覗いても壁しか映らないような場所もある。しかも映画の作法として、今回は新幹線の進行方向は東京に向かう地図通り右から左に走らせるように統一しているんです。日本の鉄道は全部左側のレールを走っているので、なおさら壁しか見えないわけですよ。その制約があるなかで、どこであればうまく綺麗に見えるのかというのは見せるうえですごく苦労しました。だから映し出される風景が、実際のその地点でない可能性もある。

でも鉄道ファンは恐ろしくて。本作が情報解禁された際に、トンネルを抜けて走る新幹線を運転席視点で15秒ほど映しただけのタイトルアナウンスメント映像が公開されたんです。その映像をどの場所にするかというとき、変化がないとつまらないかなと思って、等間隔の電柱が並ぶなか、途中で変電所から電気を流す設備が短い間隔で4つ並ぶ場所を選んだんですよ(※)。普通に見たら見逃してしまう施設なんですが、鉄道ファンはそれだけで場所を特定してくるんです。その熱量で観られるとごまかしきれないし、ここまで言ったから告白すると、いろんな場所で撮った映像をその区間を走っているように組み合わせているんで……そこは目を瞑ってもらって(笑)。もちろんこちらもわかったうえでやってますから。

※タイトルアナウンスメント映像の5秒あたりに映っている。

怪獣のような新幹線の迫力。JRの特別協力で普段は見られない裏側へ

―『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』でゴジラや怪獣を描いたように、本作では新幹線がある意味でモンスターのように描かれていたかと思います。安全で快適なイメージの強い新幹線を、コントロールができない恐ろしいものとして撮るために工夫されたことはありますか?

樋口:本物の新幹線の迫力がすごいので、新幹線を本物らしく撮れさえすればそう見えるかなとは考えていました。あと撮り鉄の人たちがYouTubeにアップした映像を観て、迫力があって良いじゃないかと思ったら、さっきとは逆で、こちらがその映像が撮られた場所を特定するんですよ。さらにロケハンなども重ねながら、みんなで迫力ある良い画が取れそうな場所を探しまくって。JRの人に相談すると「行きますか?」って普段では見れない場所を案内してくれたり。本当に夢みたいでしたね。「仕事なのにこんな楽しく新幹線ばっか撮ってていいんだろうか……」と思っていました。まぁ、それが仕事なんですけど。

―楽しかったというのがものすごく伝わってきます……! 監督は小学校のころから「時刻表」が大好きだったという生粋の鉄道ファンですよね。JRの特別協力が得られた本作の撮影は、本当にうれしいことだらけだったのでは?

樋口:運転台をはじめ普通なら絶対入れないような場所に入れて、いろんなものを目の当たりにできたことはやはり格別でしたし、本当に幸せな時間でしたね。もちろんそれだけでなく、そこで才能豊かな役者さんのいろんな演技を撮れたこと含め、あらゆることが素晴らしい経験でした。

―実際に駅や鉄道の裏側を覗いてみて驚いたことはありましたか?

樋口:新幹線内で働く人数の少なさにはあらためて驚きました。本作では新幹線に車掌が2人乗車していますが、(細田)佳央太君演じる藤井は、盛岡発の別の便で仕事をするため、青森から盛岡に向かう新幹線に乗せてもらっているだけなんですよ。それを「便乗」と言って、元々鉄道用語なんです。そして便乗した結果、高市とともに事件に巻き込まれてしまう……というのが物語上の設定ですが、本来であれば1人で乗務をしないといけません。いまは昔と異なり乗客全員の切符を拝見する必要はなく、車掌はiPadに表示された座席表を見ながら、売れていない席に人が座ってないかなどを1人で確認しているんですよ。あれだけ大きな乗り物をそれだけ少ない人数で運行しているのはやはり、すごいですよね。

新幹線の「音」をリアルに。音楽、音響を一本化する方法も

―新幹線がすれ違う場面や救出シーンなど、伴奏が緊張感を高めることにかなり寄与していたのではないかと思います。音楽や音響、サウンドバランスに関するこだわりを教えてもらえますか?

樋口:音に関しては普段からいろんなアプローチは取っていて、今回は音楽を手掛けた岩崎太整君が、音響全体もやりたいとサウンドスーパーバイザーを担当してくれて。普通なら作曲が終わればあとはミキサーの人に任せるんですが、それをなるべく一本化したいという思いがあったんです。

というのも、以前彼が音楽を担当した細田守監督の『竜とそばかすの姫』でもセリフと歌をシームレスにつなぎたいということで、音楽専門のミキサーの方に歌もセリフもすべて整音してもらったそうです。すると音量を上げないと全体のなかで聞こえなかった音が、音量関係なしにきちんと聞こえるようになったらしく。それで『新幹線大爆破』に参加することになった岩崎君が、音を一本化すればこんなに良くなるんだとデモンストレーションをしてくれて「面白いからそれでいこう」となったんです。そういう新しいやり方に対してNetflixも全面的に賛同してくれるというのも大きかったですね。

さらに今回、標準ではなくなったドルビーアトモス(※)も無理矢理ねじこませてもらって。しかもNetflixが対応しているのはドルビーアトモスホームという家庭用のフォーマットなんですが、トラックを並べてダビング作業をしているときに「それだけじゃもったいないな……」と思って映画館用にもつくったんです。劇場での上映は予定していませんが、もし必要なら、いつでも劇場でかけられる体制は整ってるよ、と。

※エンジニアやアーティストが、音の一つひとつを立体的な空間に配置し、サウンドを実際の生活で体験するように再現する空間オーディオ技術。ドルビーラボラトリーズが開発。

―新幹線から発せられる音にもこだわりを感じましたね。

樋口:音に関しては新幹線で7往復して撮影したときに、音響効果を担当した荒川きよしさんが録ってくれたものを使っています。車両は10両あって、実際に撮影で使うのは2両くらいなんです。あとは待機場所や衣装部屋として使っていたので、うち1両を立ち入り禁止にして録音車両にしたんです。その時々によって何号車を使うかは変わるんですが。ほかにもLED用の背景を撮るための車両もあったり、与えてもらった分、それぞれきちんと有効活用させてもらいました。

1/6の新幹線で特撮を敢行。「あの爆発は予想よりデカすぎた」

―樋口さんは『宇宙からのメッセージ』(1978年)などで特撮の虜となり、中学のころから特撮現場に入っていた国内屈指の特撮マニア&制作者ですが、今回のNetflixという撮影規模の大きい現場では、できることが格段に増えたのではないかと思います。先ほどのラウンドテーブル(本記事の後半にレポートを掲載)で、「Netflixはアイデアの風船を割るという発想がなかった」とお話されていたのが印象的でしたが、撮影のなかで「まさかこのアイデアが実現するとは……」と驚いたことはありましたか?

樋口:やはり実際の新幹線を使わせてもらえたことが一番衝撃的でしたね。むしろ特撮に関しては絶対にやりたいという不退転の決意で臨んでいたので、こちらから「ここは特撮でやらせてください!」と強くお願いして、快く実現させてもらいました。ただそのなかでも、砂利の駐車場を助走の距離を含め150メートル舗装して、そこをワイヤーでつないだ撮影用の車と1/6の新幹線が並走する、という撮影はよくやったなと思います(笑)。

―さきほど制作裏の映像を拝見しましたが、家が爆発する特撮シーンで子どものように大喜びしている監督が印象的でした。

樋口:あの爆発は予想よりデカすぎたんですよ。設定上、隣近所に迷惑がかからない規模の爆発を想定していたんです。ただあの大爆発だと絶対、近隣住民にも被害が出てる。だから、その後に登場する刑事の台詞を変えました。もともと「小野寺勉と連絡が取れません」といった台詞だったんですが、あれだけ派手な大爆発が起きてるんだから連絡が取れないどころじゃないだろうと(笑)。それで「小野寺勉の現住所で爆発事案が発生」という台詞に書き変えたんですよ。

―ラウンドテーブルでお話をされていて面白いと思ったのは、スペクタクルシーンにおけるVFXと特撮の使いわけについてでした。観客が望む場面や感情が乗る部分は特撮で撮り、コントロールができないものはVFXでつくり上げることが多いとお話されていましたが、その手法は長年の経験で培ったものなのでしょうか?

樋口:昔はCGと特撮の使いわけなど考えず、現場でどうしても出来ないものだけ高価なCGでやるという発想でやっていました。でもいまはどちらでもできるようになっているので、そこに何を込めたいのかをちゃんと考える。以前はCGのほうが贅沢品だったはずが、知らぬ間に逆転していまや特撮のほうが贅沢品になっていますよね。それでも特撮でやりたいという気持ちが自分のなかにあるなら、「なぜそれを特撮でやりたいのか」という基準を定義づけておいたほうがいいなと思い、そうなりました。

―たしかに基準を明確にしておくことは大事ですね。特撮の舞台裏を見ると現場の方々はかなり過酷そうだから、全部はできないだろうし。

樋口:過酷な苦行だけど、それを楽しそうにする人だけが残っていますね。

―本作の特撮を撮る際に、日本中からいろんな人が集まってきたというお話もうかがいましたが。

樋口:ほとんどが見学客ですよ。しかもみんな「寒い」とか「飽きた」とか「飲みにいきたい」とか言って最後まで我慢できずいなくなるんです。「さっきまでいた連中はどこいったんだ!」って(笑)。みんな本当に勝手なんですよ。良いところだけ見てなんかわかったようなふりして帰っちゃうから。

―自由すぎますね。特撮の日は朝から準備して、実際に撮影を開始するのは19時や20時頃とうかがいました。それだけ長丁場だと、疲れるのもわからなくはない。

樋口:準備はみんなマイペースでやってましたからね。昼とか中途半端に時間があいたときには、バーベキューでもやろうかって肉を焼きだしたり。「本当に仕事してんのかこいつら」と思われてたかもしれない(笑)。まあでもみんながお酒を飲むような時間からが撮影本番なんで。そこはもう切り替えてやってましたよ。

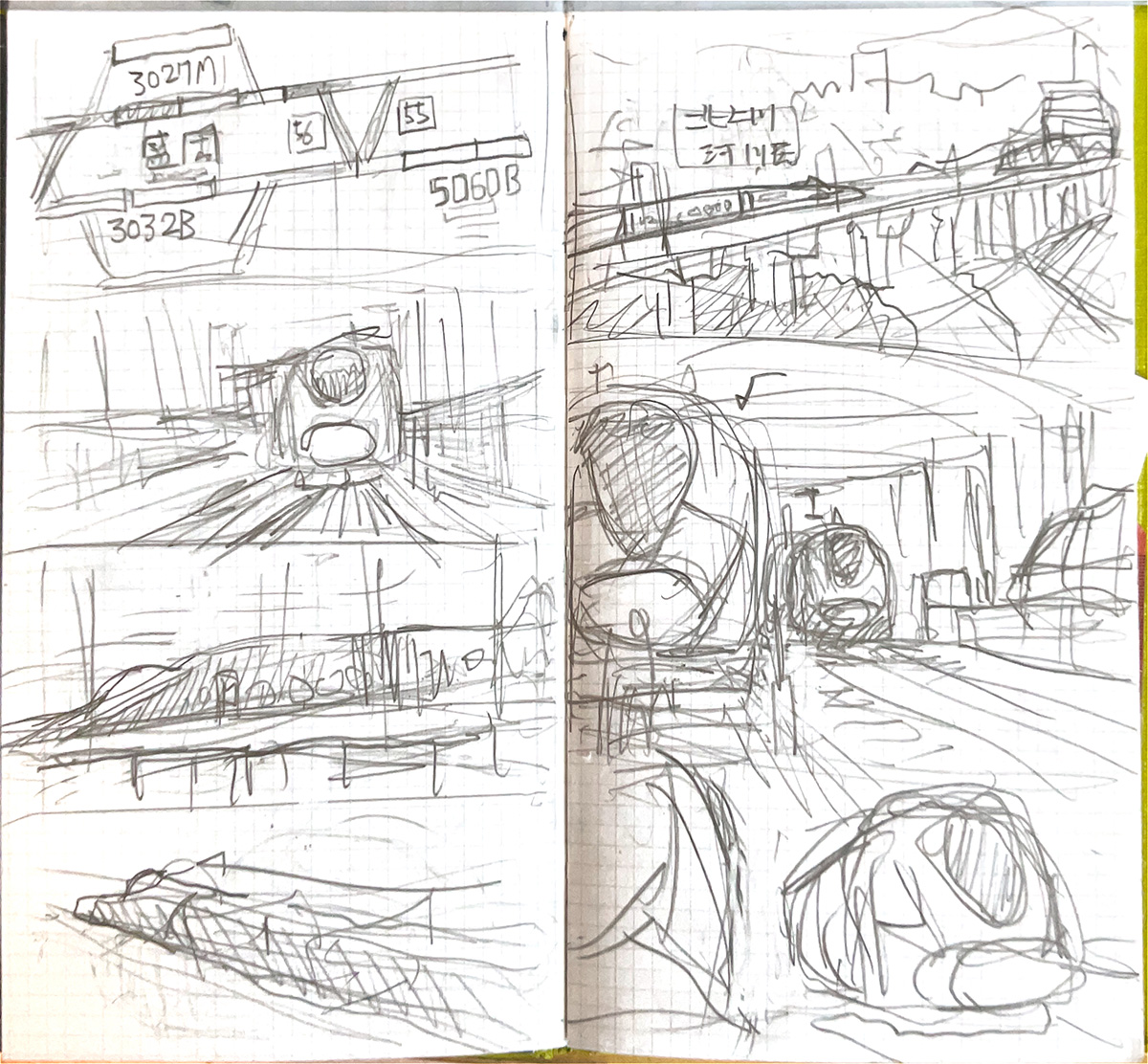

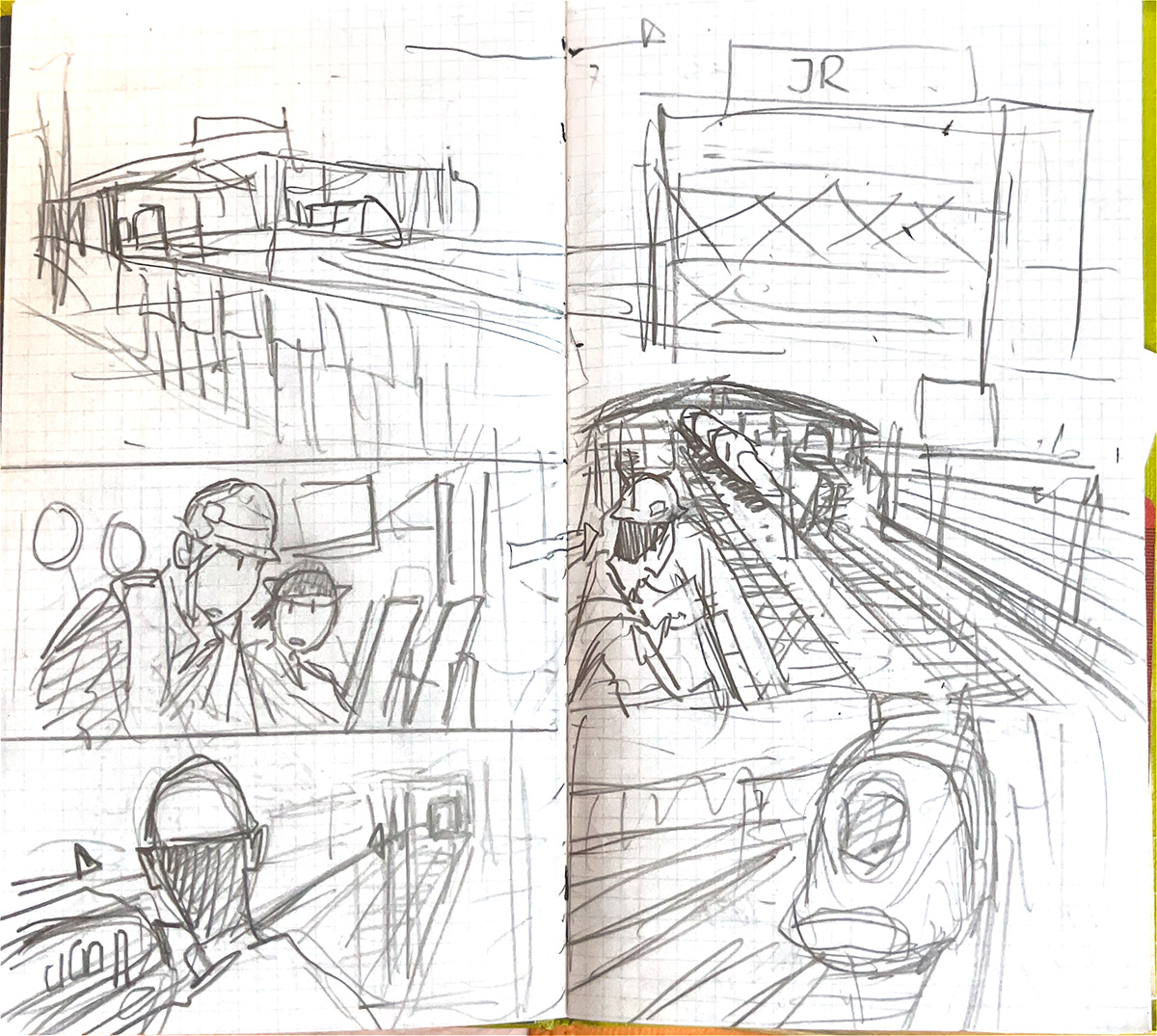

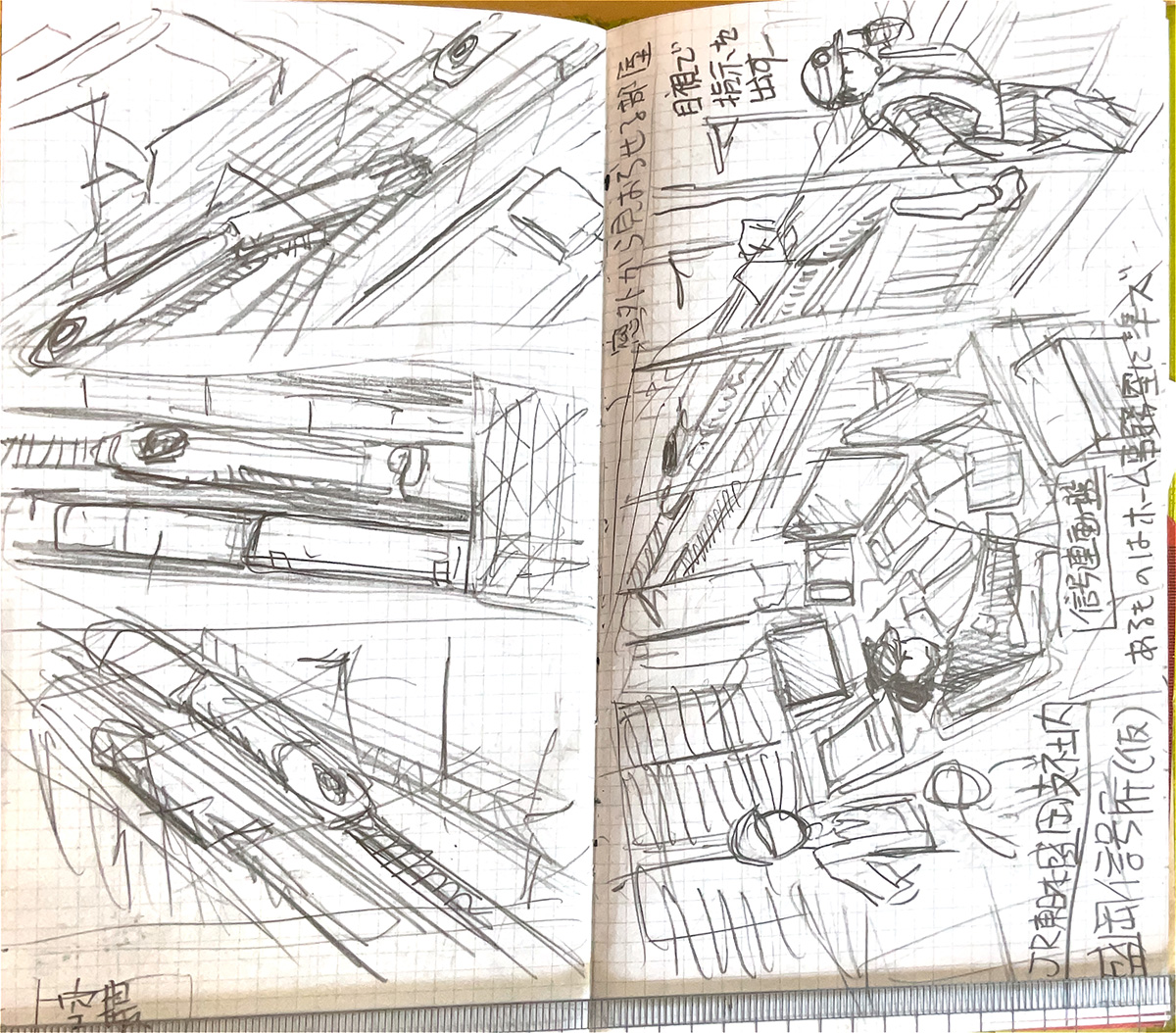

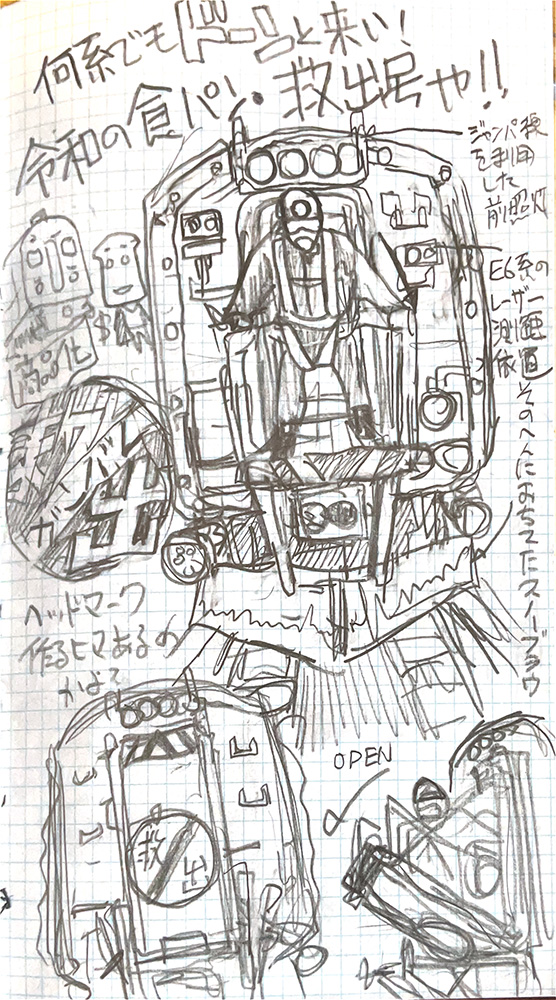

監督直筆の貴重な絵コンテ公開! イメージの源泉はここから

―Netflixの制作環境を経て、今後に活かしていきたいものはありましたか?

樋口:ケータリングとクラフトサービスと言うんですかね。現場の食べ物と飲み物が充実しているのはすごく良いなと思いました。あの豊かさは働くうえでモチベーションが変わりますし、大事だなと思います。やっぱりスタッフも俳優も飢えたら良いものはでてこないんですよね。

そしてリスペクトトレーニング(※)があるのもすごく良かった。最初は「こんなのやらなくても良いじゃん」とか思っていたんですが、やるたびにみんなの意識ってちょっとずつ変わっていくんですよね。大切なことなんだなと実際にやってみて思わされました。

※撮影現場においてスタッフやキャストが安心して働けるように、作品の制作に携わるすべての人がリスペクトを共通認識として持つことを目的としたワークショップ型トレーニング。Netflixが開発した。

―やはり働く環境はこれまでと違ったんですね。

樋口:これはもしかするとNetflixとは関係ないのかもしれないんですが、コロナ禍を境にスタッフが代替わりしたというか、かなり若返ったんですよ。かつては高野山みたいに男所帯の現場で、男だけで完結していた仕事もたくさんあったんですが、いまや大勢の優秀な女性スタッフが働いていて。仕事の仕方も昔とは全然違うし、当然、我々のような年齢の高い男性はどんどん意識を変えていかなきゃいけない。それは映画業界に限らず、世の中全体に言える話かもしれませんね。そういった意味で今回の現場は新しさを感じる良い機会になったと思います。

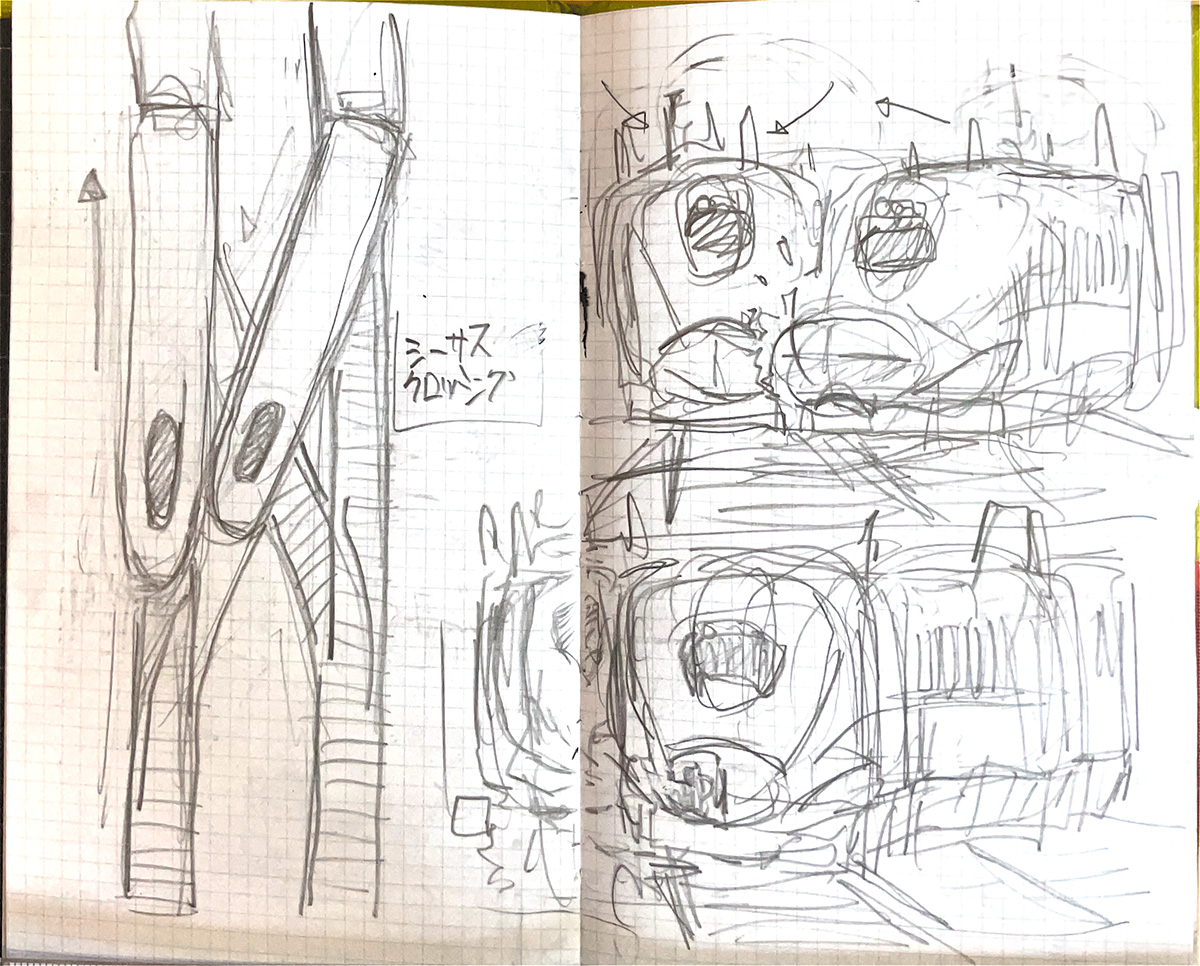

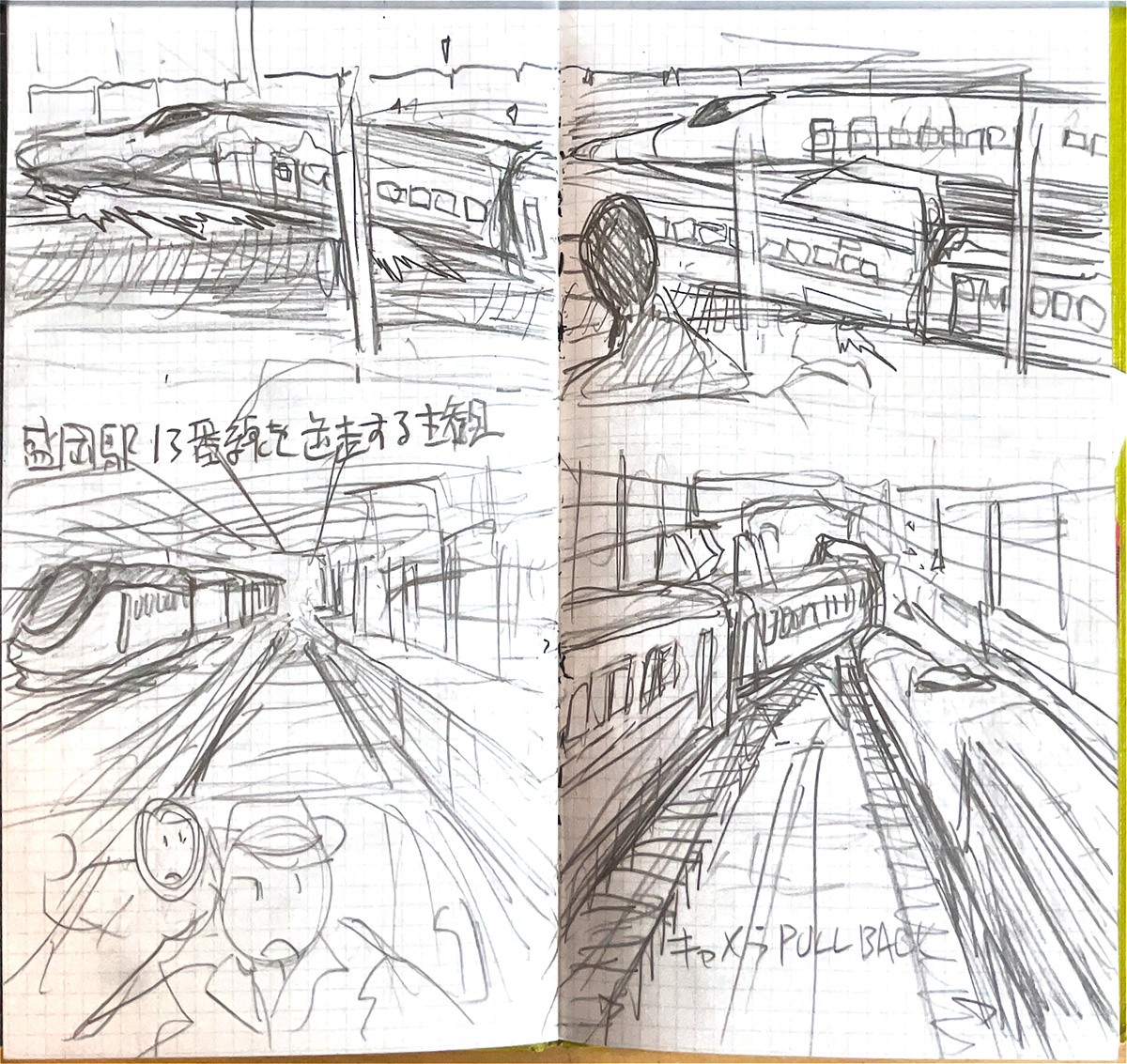

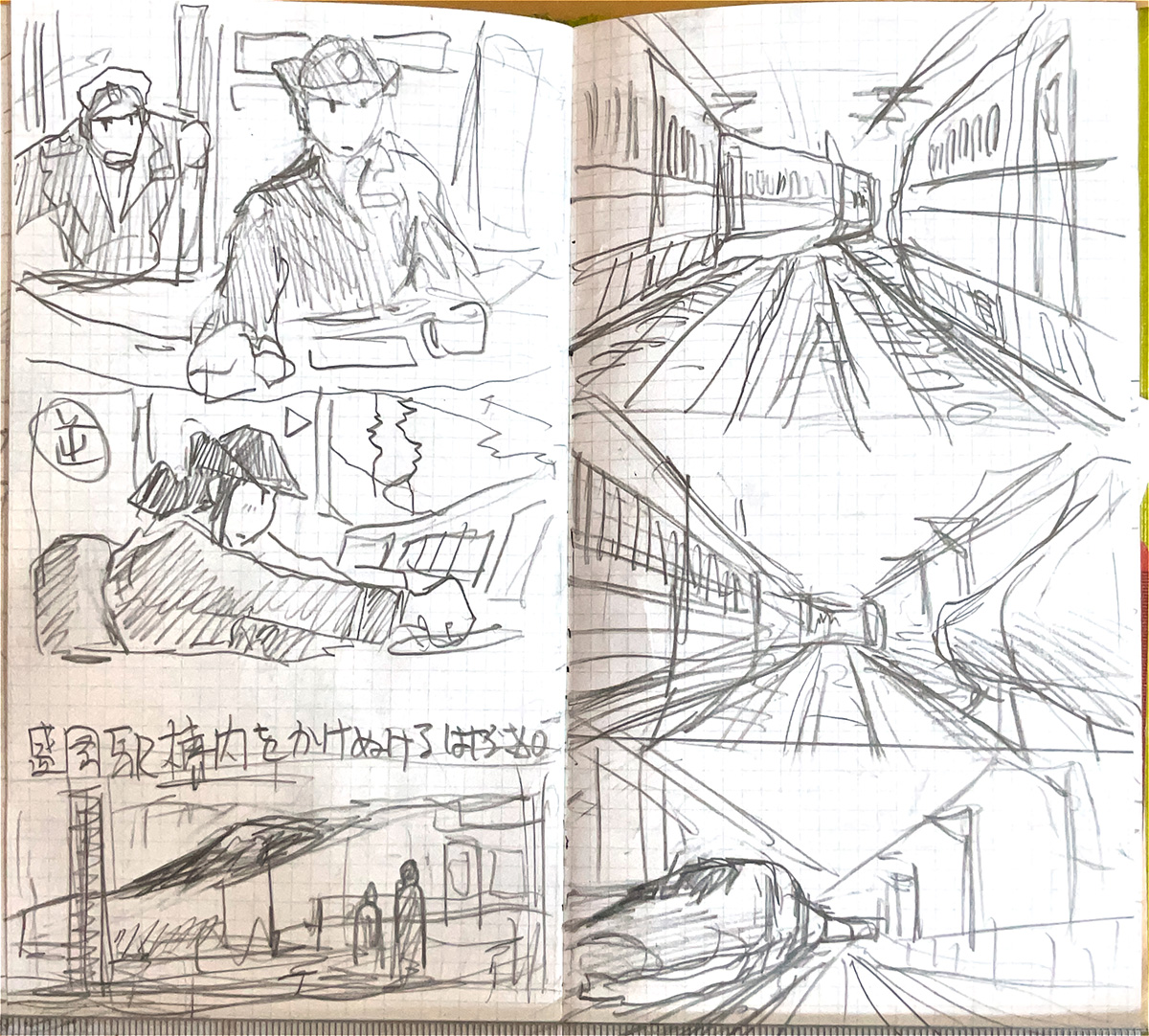

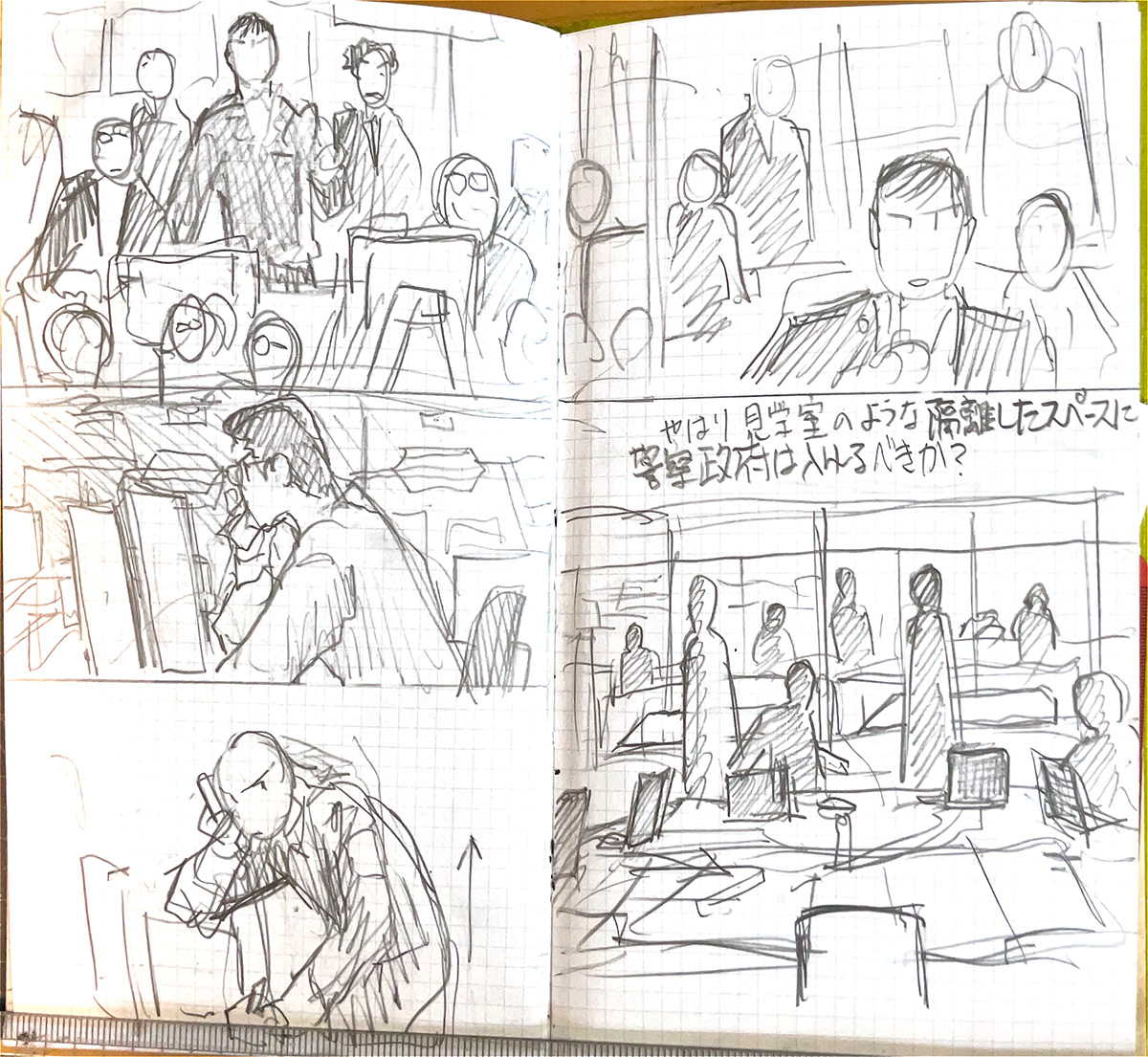

―樋口監督は制作中、野帳に絵コンテやアイデアを描きまくることで知られていますよね。監督のアイデアスケッチをまとめた『樋口真嗣特撮野帳 -映像プラン・スケッチ帳』も拝見しましたが、シーンごとの構図やカメラの動き、人物やものの動き、効果音まで事細かに記されていて驚きました。今回もいろんな絵コンテを描かれたことかと思いますが、もしよければどんなものを描いたのか見せていただけませんか?

樋口:野帳は家に置いてきちゃったんですが……描いたものを携帯で撮ったものがこれですね。ロケハンをした帰り道とか、酔っ払ったときに思いついたアイデアをこうやってパパッと書き残していくんです。撮った画像をスタッフに共有して、それをベースにプレビズ(アニマティック)というCGの絵コンテ的なものをつくっていきました。

※以下、本作の重要なネタバレを含みます。

登場人物の「命」を考える。本作の撮影で監督が自慢したいこととは?

―原作ファンであり、鉄道ファンであり、特撮ファンである監督にとって本作の撮影は非常に印象深いものだったかと思います。そのなかで特に自慢したい体験を選ぶとしたらどれですか?

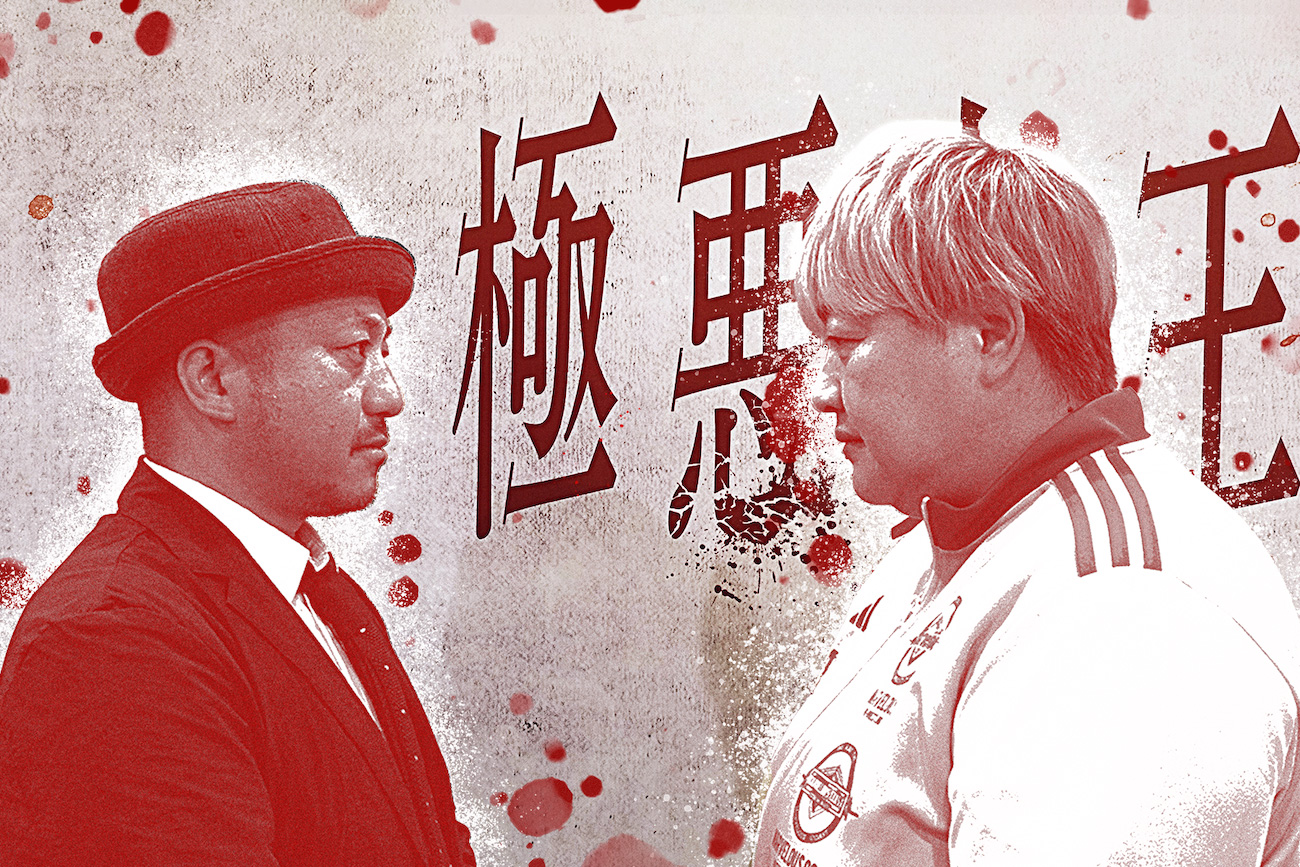

樋口:新幹線で撮影したことや実物大のセットをつくれたことをはじめ、いろいろありますが……森達也さんを役者として撮れたことは自慢ですね。今回の「映画監督枠」と言いますか。自分も頼まれてほかの人の作品に出演もするけど、意外と楽しいというか、普段と違う見え方をするんですよ。

そして役者さんには出せない毒が監督たちにはある。それで今回は誰にしようかと考えたときに、もしかしたら森さんが一番憎んでいるような存在を森さんに演じてもらうのが良いんじゃないかなと思いまして。ドキュメンタリーを観ればわかりますが、森さんは権力側に対する疑いのようなものが絶えずある人なんですよね。そんな人に、自身と権力を重ねた人間を演じてもらうのってすごいじゃないですか(笑)。森さんも憎まれ役を嬉々として演じられていましたし、楽しい撮影でした。

―良い部分と悪い部分をあわせ持つ憎めない登場人物が多いなか、森さんの役だけは本当にイヤな役でしたもんね。

樋口:「この人は殺しても構わない」というふうに思わせたかったんで。そんな役ができる人は意外といない。俳優部の人たちだったら、憎まれ役をやりつつどこかでその憎まれ役を愛してほしいという気持ちが出てしまうわけですよ。でもあの役に関しては疑う余地なくみんなに憎まれてほしかった。

でも森さんも演技するなかでどんどん優しい気持ちが出ちゃうかもなと思ったので、普通は別録りした音声を電話越しに流してして撮るところ、柚月を演じた豊嶋(花)さんを現場に呼んで、実際に電話越しに通話してもらったんですよ。森さんがいる部屋の上の階から電話をつないで、豊嶋さんに「電話越しにいるお父さんを芝居でめちゃくちゃ怒らせて」と指示しました。それで森さんの「何だその口の利き方は?」というあのイヤな言い方を引き出せたんです(笑)。

―とにかく不快な役だったぶん、派手な爆発でちょっとスッキリしちゃいました。でも本作はものすごく派手なパニック映画なのに、人がほとんど死にませんよね。1975年の『新幹線大爆破』は登場人物たちの壮絶な死に様が印象的だったぶん、どのように命を守るかという今作の態度はある種のアンサーのようにも感じたのですが、その対照的なつくりは意識されたのですか?

樋口:森さん演じる小野寺をぶっ殺しておいてどの口が言うんだと思われるかもしれないんですが、よほどの理由がないかぎり誰かを殺すことはできないなと思っていて。死ぬには死ぬなりの理由が必要だし、理由を考えれば考えるほど、みんな死んじゃいけないんだというところに行き着くんです。たとえば悪事を犯した人でも、俺がその映画の世界の神様だったら死を宣告するべきではないと思うんですよ。死んで償うよりも、生きて償うことのほうが大変なことだってあるじゃないですか。だから「お前は生き残って一生かけて償え」と。映画の世界の神様のつもりが、閻魔大王みたいになってしまいました。

―先日インタビューを行った草彅(剛)さんは、「樋口監督は優しいから、命を大切に思う眼差しはどの作品にもあるかも」とお話されていましたよ。

樋口:でも森さん殺しちゃってますからね(笑)。

―あはは。じゃあ最後に、これから『新幹線大爆破』を観る人に向けて一言いただけますか。

樋口:観れば観るほどいろんなところが見えてくるようにつくったつもりなので、ぜひ何度でも観てほしいです。そして観終わって気に入ったらNetflix上で「最高!」を押してください(笑)。

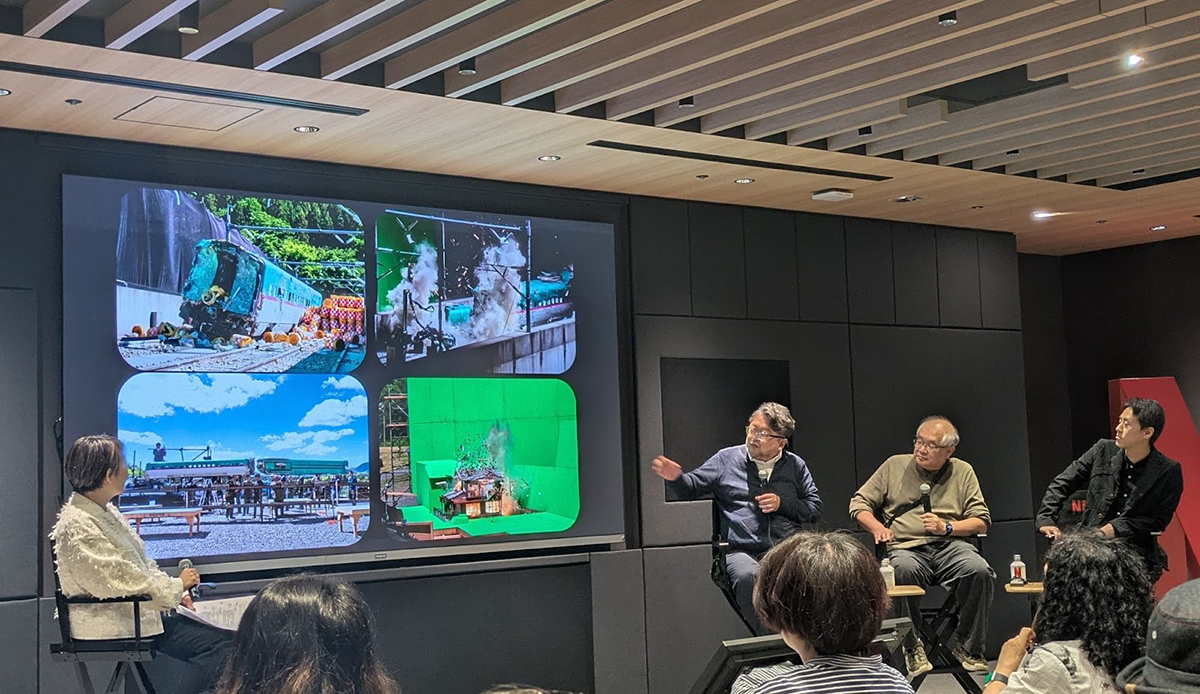

インタビュー直前の、映像技術を語るラウンドテーブルレポ

インタビューの直前には、『新幹線大爆破』の配信開始に伴い、監督の樋口真嗣、VFX Supervisorの佐藤敦紀、Compositing Supervisorの白石哲也の3名によるラウンドテーブルが開かれていた。本作の映像技術について、①LED Wall、②ミニチュア、③VFXという3つの視点から語られた。

まずは①LED Wallについて。劇中で新幹線の窓から見える光景はすべて本物のようだが、LEDに投影された背景も多く使われている。実物大でつくられた新幹線車両のセットを挟むようなかたちで巨大なLEDが配置され、シーンごとに場所や時間の変化を意識した背景が投影されている。ただあくまで窓の外の光景は主役ではないので、コストや効率を考えながら「違和感のない背景」を目指しつくりあげていったという。

つぎに②ミニチュアについて。爆破される家、別の車両を突き破る車両、クッションドラムをなぎ倒す車両などは日本初の1/6という特大サイズのミニチュアで撮影が行われている。撮影期間は準備をふくめ10日間ほど。朝から美術部が準備を始め、15時くらいから撮影部の準備、そして実際に撮影が始まるのは19時〜20時ごろで、すべてのシーンをワンチャンスで撮影していったという。撮影するなかでとくに苦労したのはいかにミニチュアの新幹線にスピード感を与えるかだったと一同は語る。フルCGと組み合わせても違和感のないスピード感を与えるため、特撮にCGで火花や煙を足して迫力を出したという。

本作にはミニチュアとVFXが使用されているが、何をどちらで撮るのかという点についてはある程度の指標があったという。樋口は「観客が望むことや感情が乗る部分はミニチュア撮影でフィジカル的なものが見えるようにして、コントロールできないものや正確無比なものはCGを使うようにした」と語る。白石によれば、クッションドラムを列車がなぎ倒すシーンは複雑な動きであるためミニチュアでの撮影をリクエストし、リアルでやるとどのような挙動となるのか確認したうえでそこにVFXも足していったという。

最後に③VFXについて。接触しながらもギリギリですれ違う新幹線、分離後爆発する車両、並走するはやぶさと救出号をはじめ、多くのパートでVFXが使用されている。重視したのはいかに実物の新幹線とシームレスに、かつリアルに見せていくかということ。たとえば駅のホームを駆け抜けていく新幹線をCGでつくる際には、あえて一部を光で飛ばすなど綺麗に描きすぎないことで本物の質感を目指している。接触したあとの新幹線の傷もCGでつくられたものだが、実際にぶつかってもあれほどの傷はできないという。だがあの傷ができたからこそ新幹線が感情移入できるキャラクターになったと樋口は語る。

また火花は特撮とCGを組み合わせてつくられている。火花の素材撮りは特撮撮影中に行い、実際どのような動きの火花が出るかを研究したうえで、実物の火花にCGを重ねていったという。さらに派手な部分だけでなく、細部にもCGが使用されている。たとえば、はやぶさには窓の外側にU-52まである編成番号が表示されているが、本作のはやぶさには「U-75」という架空の編成番号がCGによって置き換えられている。またグランクラス(特別車両)のマークや自由席と指定席のマークの場所など、撮影の都合で本来のものと異なる場合は指摘されないよう細かくCGで修正していったという。

ラウンドテーブルのあとにはQ&Aも行われた。「なぜはやぶさにしたのか」を尋ねられた樋口は、茨城県古河市に住んでいた中学生の頃に東北新幹線の実験線をくぐりながら通学していた思い出や、東日本大震災を振り返りながらはやぶさへの思い入れを語った。また320kmの速度で走る暴力性があると同時に、安全な乗り物であるという相反する感覚が印象的だったとも。JRの特別協力についての質問では、展開や描写、台詞など都度JRチェックがあったことを明かした樋口。「本当に起きない、やらないことはやらない」と決めながら、「こうすればできるのでは」と考えながら上手く映画と現実が噛み合うところを探っていったという。台詞のスピードや順番、車輪の赤熱する場所、社員のバッジの付け方など非常に細かいところまで指摘してもらったと一同は振り返った。

- 作品情報

-

Netflix映画『新幹線大爆破』Netflixにて独占配信中

Netflix映画『新幹線大爆破』Netflixにて独占配信中

監督:樋口真嗣

出演:草彅剛、細田佳央太、のん、要潤、尾野真千子、豊嶋花、黒田大輔、松尾諭、大後寿々花、尾上松也、六平直政、ピエール瀧、坂東彌十郎、斎藤工

- プロフィール

-

- 樋口真嗣 (ひぐち しんじ)

-

1965年、東京都生まれ。1984年『ゴジラ』に造形助手として参加し、映画界入り。『平成ガメラ』3部作などで特撮監督を担当したのち、『ローレライ』(2005年)、『のぼうの城』(2012年、犬童一心と共同監督)、『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』2部作(2015年)などで監督を務める。『シン・ゴジラ』(2017年)では総監督の庵野秀明とともに『日本アカデミー賞』最優秀監督賞受賞。『シン・ウルトラマン』(2022年)は、興行収入44億円のヒットを記録した。

- フィードバック 93

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-