メイン画像:©️2024, DE WERELDVREDE

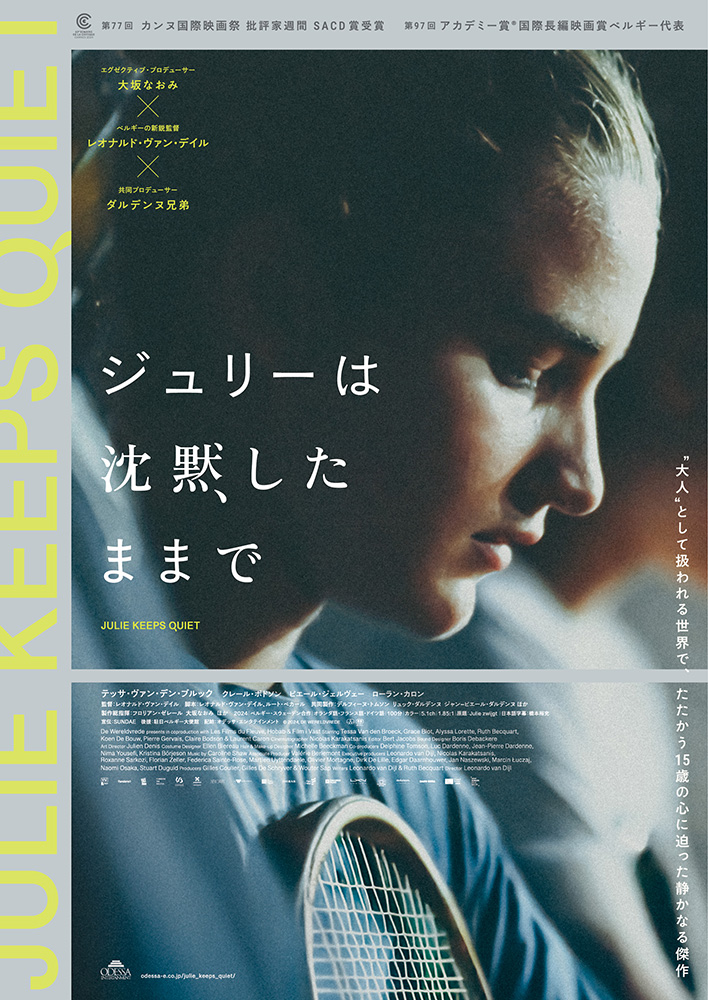

虐待被害者の沈黙そのものに関心を寄せる映画『ジュリーは沈黙したままで』。実際のテニス選手テッサ・ヴァン・デン・ブルックが演じる、15歳のテニス選手ジュリーと年長コーチのあいだのグルーミングの影響をストイックに見つめている。『第97回アカデミー賞』の国際長編映画賞ベルギー代表に選出された作品でもある。

ジュリーの元コーチは、クラブのチームメイトが自死した直後から停職処分を受ける。ジュリーがヒアリングを拒み続ける一方、元コーチからの執拗なメールや電話の着信も映し出される。元コーチ、つまり加害者の姿はほとんど画面に映らないが、幽霊のように取り憑き続ける。

本作が初の長編監督作となる1991年生まれのレオナルド・ヴァン・デイルは、勝利のために身体的な我慢をする12歳の体操選手を描いた短編『Stephanie』(2020)から、スポーツ界で過度な期待とプレッシャーにさらされる子どもたちに着目。一般的なスポーツ映画が掲げる努力と競争の成長物語から距離を置いた、静謐(せいひつ)なスポーツ映画を志向する。

オンラインインタビューに応じてくれた彼は、アスリートのメンタルヘルスという主題から、子どもたちにとって安全な環境づくりという喫緊の課題への取り組み、そして製作総指揮者として大坂なおみが参加した意義を語ってくれた。

あらすじ:ベルギーのテニスクラブに所属する15歳のジュリー(テッサ・ヴァン・デン・ブルック)は、その実力によって奨学金を獲得し、いくつもの試合に勝利してきた、将来を有望視されているプレーヤーだ。しかし、ある日、信頼していた担当コーチのジェレミー(ローラン・カロン)が指導停止となりクラブから姿を消すと、彼の教え子であるアリーヌが不可解な状況下で自ら命を絶った事件を巡って不穏な噂が立ちはじめる。ベルギー・テニス協会の選抜入りテストを間近に控えるなか、クラブに所属する全選手を対象にジェレミーについてのヒアリングが行われ、彼と最も近しい関係だったジュリーにとっては大きな負担がのしかかる。テニスに支障を来さないよう日々のルーティンを崩さず、熱心にトレーニングに打ち込み続けるジュリーだったが、なぜかジェレミーに関する調査には沈黙を続け……。

ストーリーの着想に、大坂なおみの存在。従来の「努力と競争」から距離を置いたスポーツ映画にした理由

─アスリートのメンタルヘルスに着目した映画を手がけられていますが、本作にはその問題にいち早く声を上げた大坂なおみさんがエグゼクティブ・プロデューサーに名を連ねています。彼女が製作に関与することにも意義がありましたか。また彼女からはどのような意見があったかも教えてください。

レオナルド・ヴァン・デイル(以下、レオナルド):じつは、もともとこのストーリーの着想のひとつの種になったのが、大坂なおみさんの存在でした。彼女は、2021年の全仏オープンで記者会見を拒否したときに、「メンタルヘルスのほうが大切なので記者会見はやりません。誰も私に話せなんて強制はできない。それに伴う罰金も受け入れます」と言い、何も弁明することなく沈黙を続けましたよね。メンタルヘルスが優先だから発言しないという選択の結果をチームで受け入れる、という彼女の姿勢がとても興味深かった。記者会見をしてメンタルヘルスについて語るよりも、むしろ沈黙を守ったことでみんなが余計に耳をそばだてるようになった一連の経緯を見ていて、私は面白い事象だと思ったのです。

スポーツ界に一石を投じてくれた彼女は、このプロジェクト全体のミューズのような存在でした。その後、本作が『カンヌ映画祭』に出品できることになったとき、本物のテニス選手からの推薦を得たいと考えました。「Instagramなどに投稿してくれたら最高だよね」って話しあっていて。当時、大坂なおみさんが制作会社を設立したばかりで、ダメ元で連絡をしてみたところ、実際にご覧いただけて、「なおみは感動して、ぜひ関わりたいと言ってる」と、お返事をいただけたのです。物語の語り方やセーフガーディングの概念、そしてそれに取り組んでいる点が彼女に響いたようで、「なおみはこの映画の一部になりたがっている。そうすれば、ジュリーの沈黙を可能な限り大きな声に変える手助けができるから」とおっしゃってくださいました。

私にとっては、大坂なおみさんから始まった映画が彼女まで辿り着いて、まるで円環を閉じるようで、なんとも感慨深く感じています。映画に出ているテニス選手たちに「なおみがエグゼクティブプロデューサーを務めてくれることになったよ」と伝えたとき、彼女たちはみんな泣き出しました。「なおみは私たちのヒーローだから」と。なおみさんは、私たちに自分の主体性を持つこと、あるいはちゃんと境界線を引くことを教えてくれた、と口を揃えて言うのです。なおみは新しい世代のテニス選手に大きな影響力を持ったヒーローなのだと思います。彼女がこの映画を支持したことで、ジュリーの沈黙を無名の境遇から引き出し、人々が目にするべき重要なものだというメッセージにもなった。映画をより誠実なものにすると同時に、重みを持たせてくれたことは、本当に素晴らしいことでした。

レオナルド・ヴァン・デイル

べルギーの映画監督。独特で、観客に考えさせる物語性で知られる。短編『Stephanie (原題)』(2020年)は『カンヌ国際映画祭』でプレミア上映され、過酷なプレッシャーに直面する若い体操選手を掘り下げて撮り注目を集めた。長編『ジュリーは沈黙したままで』は 2024年のカンヌ国際映画祭批評家週間でプレミア上映。この映画が持つ力強いメッ セージに感動したテニス選手の大坂なおみが製作総指揮に参加したことで世界的に注目を集めた。現在は新たな長編映画の脚本を執筆中。コート内外で声を届け重要な議論を生み出そうと目指している。元はVICE誌でファッション・エディターをしていたほどのファッション好きでもある。

─スポーツ映画は伝統的に、選手がプレッシャーや限界を超えようとする姿をドラマティックに描いてきました。あなたは一貫してそれとは異なる視点からスポーツ界をテーマに映画をつくっていますが、なぜスポーツ界に関心を持っているのでしょうか。

レオナルド:私がこの映画で試みたのは、ある意味、非常に政治的な主題について語ることでした。こうした議論は、極めて専門的で抽象的になりがちです。例えば、プロのスポーツ界が舞台だと、何か私たちの理解が及ばないようなハイレベルな話になってしまい、他人事のように感じてしまいかねない。でも、それを青少年スポーツという文脈に置くことで、コミュニティの物語へと変えることができる。

私が興味を持っているのは、青少年スポーツなのです。専門的で心理的な問題を身近な世界に近づけることで、実際にこうした出来事が起こっているのだと理解でき、観客が自分を重ねやすくなると思います。ジュリーのような経験があったり、ジュリーのような子を知っていたり、誰しもの日常生活のレベルまで、この主題を掘り下げたかった。

また、青少年スポーツを舞台にすることで「セーフガーディング」(※)についても語りたかった。セーフガーディングとは、子どもたちを守り、コーチを育成し、誰もが安心して活動できる環境を整備するための、非常に興味深い実践です。でも、それはまだ学術的な世界、研究の世界でしか適用されていない。そこで私は、この実践を現実世界に落とし込むための文脈もつくりたいと考えたのです。

©️2024, DE WERELDVREDE

※セーフガーディングとは、関係者による虐待や搾取など、子どもの権利に反する行為や危険を防止し、安心 / 安全な活動と運営を目指す組織的取り組み。疑念が生じた場合の対応と再発防止も含む包括的なもので、教育・医療・文化機関など分野ごとに実践されるもの。

役者である未成年のケアには細心の注意を。セーフガーディングを撮影現場でも実践

©️2024, DE WERELDVREDE

─あなたはドキュメンタリー制作を学ぶことからキャリアを始めていますが、前作の『Stephanie』でも本作でも、アスリート役を実際のアスリートに演じさせていますね。実人生とも交差する役を彼女たちに演じさせるにあたって、どのような配慮がありましたか?

レオナルド:本作では、おそらく5%くらいが純粋な即興で、残りはすべて演出されたものです。この映画に出ている子どもたちみんなが、ある意味で自分自身の要素を持ちつつも、スクリーン上のキャラクターに自分自身を見出さないようにしました。役者たちには「あくまでもキャラクターを演じているんだ」という認識をつねに持ってもらい続けることを重要に考えていました。

特に、ジュリー役を演じるにテッサにとっては、映画の主役を張ることで、公開後にどういう影響を受けることになるかわからない。なので、彼女が自分とジュリーという人物を映画の内外でちゃんと分離してもらえるように細心の注意を払いました。たとえ演じる人物が困難な状況にあったとしても、彼女自身もそれを経験しなければならないわけではない。演技は技術であり、もし何かあったとしても、「あれは演じた役で別人である」ということを、自分でもわかってもらいたかったのです。

じつは、これまでドキュメンタリーを撮っていくなかで、何か居心地の悪さを覚えていました。というのも、フィクションであれば、「アクション!」とカメラを回してもカットと言えばそこで終わりますが、ドキュメンタリーの場合は、「カット!」と言っても、そこに映っている人たちの人生は続いていく。「カット!」という区切りがあるからこそ、安心して演技に集中できると考えるようになりました。

観客にとっては本作がリアルで本物らしく感じられるかもしれませんが、すべては芝居であり、創造によって生まれています。未成年と仕事をするときは、本当に細心の注意を払わなければいけません。

©️2024, DE WERELDVREDE

—おっしゃったような配慮は、セーフガーディングの実践にも通じるものなのでしょうか?

レオナルド:未成年に関してもう一つ言いますと、いかに安全な環境をつくるべきか、ということも大事なテーマでした。スポーツ界のセーフガーディングは、撮影現場でも用いることのできる理論だと思っていて。本作の脚本を書くためにリサーチしていたセーフガーディングを、撮影現場でも応用して実践することができました。

例えば体系化したルールのひとつに、テッサと二人きりになるのは絶対に避けるというものがありました。また、私が何か尋ねるとき、ほかのメンバーも「いまはわからないから、ちょっと考えてみる」というふうに答えられるような、強制しない環境づくりをしました。決して「はい」か「いいえ」の二択に追い込むようなことはせず、選択肢をつねに用意していたのです。テッサに役をオファーするときも、「この役を演じて自分が最高だと感じると思う? 演じる前に少し練習できるし、本当にこの役をやりたいかどうかちょっと1か月ぐらい考えてみて」と伝えました。

撮影現場には子どもたちの両親も招待し、つねにオープンな空間をづくるように心がけました。リハーサルはテニスクラブで行ったのですが、そこには本物のテニスコーチがいて、ときには彼らにリハーサルを見てもらうこともありました。そうすることで、「これは安全で公開された場で行われている」という感覚をつねに保つことができたのです。

できるだけ透明性を高め、何かわからないことや質問があるときはいつでも相談できる相手がいるように環境を整備しました。映画監督という立場が孕む権力を自覚し、私が相手だと質問に勇気がいるかもしれないので、必ず現場にいる大人たちがそれぞれ、子どもの相談役になれるように全体で共有しました。これはとてもいい試みだったと思います。

このようなセーフガーディングの実践は、子どもや脆弱な立場にある人々のための安全な空間をつくるだけでなく、私自身も彼女たちがきちんと守られていると感じて、仕事をより安全で自由に遂行できる空間をつくり出せました。セーフガーディングの原則はとても包括的なもので、犠牲者になりうる選手や俳優、従業員のためだけではなく、指導する側に立つコーチや監督、上司のためにも存在するのです。

「大きな声ばかりではなく、静かな沈黙に耳を傾けてください」と問いたかった

─例えば性暴力の撲滅を訴える「#MeToo運動」と志を同じくする映画は、虐待の被害者が沈黙を破って告発をすることをしばしば描きます。しかし、本作はセンセーショナルな暴露ではなく、沈黙そのものに焦点を当てていますね。ジュリーが自分が受けた被害を認識していく過程、あるいは閉ざされた世界での構造の問題を、どのように描こうと思いましたか。

レオナルド:自分がやろうとしたことは、最終的には、いわば新しい「場」を作り出すことだったと思います。その方法として、「何を語るのか」「何が起きたのか」という視点から、「それを自分のなかに抱え込んでいる」という事実に視点を移すことで、観客を自分自身や世界、そして社会システムとのより親密な対話に誘うことができるのではないかと考えました。そうした経験は、日常的に経験し得ることではありません。

そして私は「大きな声ばかりではなく、静かな沈黙に耳を傾けてください」とこの映画を通して問いかけたかった。そうすれば、もしかしたら、自身の沈黙と向き合う時間ができるかもしれないし、あるいは誰かの静けさを少し深く理解するきっかけになるかもしれない。そうなれば、最終的には対話の出発点にもなり得ます。「どうすれば、私たちは再び語り合えるのだろう?」そう感じて、この映画をつくりました。

私は「#MeToo」というハッシュタグを使うことに慎重な立場ですが、そのムーブメントが起こったこと自体は本当によかったと思います。でも、ときにそこから勃興した論争は汚染されてしまい、本来進むべき、次世代の幸福に寄与する方向から逸れてしまっていることもあるように思います。なので、私がこの映画で試みたのは、新たな提案を創造し、私たちにとって新しい方法でより繊細にこの問題に取り組むこと──沈黙についてどう語れるか、沈黙にどう耳を傾けられるか、沈黙を守ると同時に守られることをどう学ぶことができるか——そのようなことを考えるきっかけをつくることでした。つまり、これまでの世代が経験しなければならなかった深い傷から、新しい世代を守る方法について描きたいと思ったのです。

©️2024, DE WERELDVREDE

─規律や勝利のために行われるスポーツ界のグルーミングは日本でもまさにタイムリーな話題となっています。指導者による度が過ぎた指導や横暴な干渉、あるいは評判を守るために組織が問題を隠蔽する姿は未だによく見られます。スポーツ界のシステムを通して、社会のどのような側面を描きたかったのでしょうか。

レオナルド:端的にはお答えできませんが、スポーツの世界というのは、資本主義と少し似ているのかもしれません。つまり、競争力を高めてより多くを生み出すこと、もっと勝て、もっと卓越しろ、ということを追求する社会の縮図が表れているのかもしれないと思うのです。

興味深いのは、虐待やグルーミングといった問題はどこにでもあるにもかかわらず、スポーツ界では最終的にそれがアスリートのパフォーマンスにはプラスにならないとわかると、まずは「これを分析し、研究し、改善策をつくろう」と考える点です。つまり、アスリートの能力向上のために、きちんと対策を講じるわけです。一方で映画の世界だと、このテーマに取り組むのは難しいことが多い。「ルールをつくり始めたら創造的自由が損なわれるのでは?」という懸念が出てきますから。

スポーツの面白いところは、最終的にすべてオリンピックにつながるということ。4年ごとの大舞台に向けて人々は努力を重ね、たくさんの人が金メダルを夢見るけれど、勝てるのは一人だけ。そんな競争構造が、スポーツの世界の特徴と言えるでしょう。卓越性を追求するという意味で、これは多くのことに当てはまるいい比喩だと思います。

結局、スポーツは多くのことを象徴しているように感じます。たとえば映画はどうでしょうか。いまはみんな堪え症がなくなって、映画を観に行く人が減ってきている。映画館に人々はまだ行くのか? 映画は依然として意味があるのか? 演劇はまだ重要なのか? 映画や演劇はもはや時代遅れじゃないのか、と疑問に思われてしまっている。TikTokの方がもっと短い時間で済むのに、なんであんなに尺が長いんだ? みたいなことを言われる世の中です。一方で、テニスやサッカーの試合では2時間ぐらい平気で見入ってしまいますよね。ですから、スポーツはかたちを変えながらも、つねに存在し続けるのだと思います。

あとがき——ベルギーの新しい映画作家は未成年の苦しみを注視している

本作のストーリーにおける共通項から、ベルギー映画を見てみたい。身近な人からの性的虐待の被害者、特に未成年が声を上げること、あるいはそれを認識することがいかに難しいかを描いた点において、エマニュエル・ニコの『小さなレディ』(2022年)やフィーラ・バーテンスの『MELT メルト』(2023年)と通じるといえるだろう。

以前、『Playground/校庭』(2021年)のローラ・ワンデルにインタビューした際(校庭は、生きるか死ぬかのサバイバル。『Playground/校庭』監督が語る子どもと暴力、そして希望)、「子どもたちの問題に対する意識を高め、子どもの目線で子どもについて語ることこそが重要」と語っていた。彼女をはじめ、エマニュエル・ニコ、そしてルーカス・ドン(『Girl/ガール』(2018年)、『CLOSE/クロース』(2022年))といったベルギーの新しい映画作家たちは、特に未成年の身に起こる苦しみを注視している点で共通している。

その傾向をどのように感じるか、何か似た眼差しを共有しているか、ヴァン・デイルに問うたところ、「ベルギーでは新しい世代の映画作家が台頭してきているのを感じる」としたうえで、このように答えてくれた。

「ベルギー映画界では、ルーカス・ドンやローラ・ワンデルのような若手監督の優れた前例ができたことで、子どもたちの物語をより深く掘り下げることが認められたような気がします。彼らの存在が、私の語りたい物語に確信を持たせてくれた。特に、私のような新人には、映画をつくるのは最初から最後までハードですが、彼らのおかげで、表現や演技の価値が認められれば作品をつくることができる風土が生まれ、さまざまなチャンスを得ることができました」

さらにそのうえで、「ただ、まだ若い監督が、自分と身近な若者についての物語を語るのは普通のことですよね。たしかに共通項や近い感性はあると思いますが、個々の作品はどれも魅力的で、それぞれに独自の声と異質さを持っていると思います」とそれぞれの独自性も強調した。

また本作は、共同製作に携わるベルギー映画界の巨匠ダルデンヌ兄弟のように、孤立していく女性主人公を削ぎ落とされたストーリーでミニマルに語る。しかし、35mmと65mmのフィルムによる最小限に抑えられたうえに静止した撮影方法は、同じベルギーの重要な映画作家シャンタル・アケルマンに近いかもしれない。ここでのヴァン・デイルの言葉から感じられるように、そのロングショットを中心としたスタイルは、言葉にされないジュリーの抑圧された感情を反映した選択であり、主体性を取り戻していく彼女の一歩一歩を注意深く観察し、必要なだけの空間を与えるための敬意なのである。

- 作品情報

-

『ジュリーは沈黙したままで』

『ジュリーは沈黙したままで』

10月3日(金)新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネ・リーブル池袋ほか公開中

監督:レオナルド・ヴァン・デイル

- プロフィール

-

- レオナルド・ヴァン・デイル

-

べルギーの映画監督。独特で、観客に考えさせる物語性で知られる。短編『Stephanie (原題)』(2020年)は『カンヌ国際映画祭』でプレミア上映され、過酷なプレッシャーに直面する若い体操選手を掘り下げて撮り注目を集めた。長編『ジュリーは沈黙したままで』は 2024年のカンヌ国際映画祭批評家週間でプレミア上映。この映画が持つ力強いメッ セージに感動したテニス選手の大坂なおみが製作総指揮に参加したことで世界的に注目を集めた。現在は新たな長編映画の脚本を執筆中。コート内外で声を届け重要な議論を生み出そうと目指している。元はVICE誌でファッション・エディターをしていたほどのファッション好きでもある。

- フィードバック 17

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-