終戦から80年となる8月15日、高畑勲監督によるスタジオジブリ映画『火垂るの墓』が7年ぶりに『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で放送される。

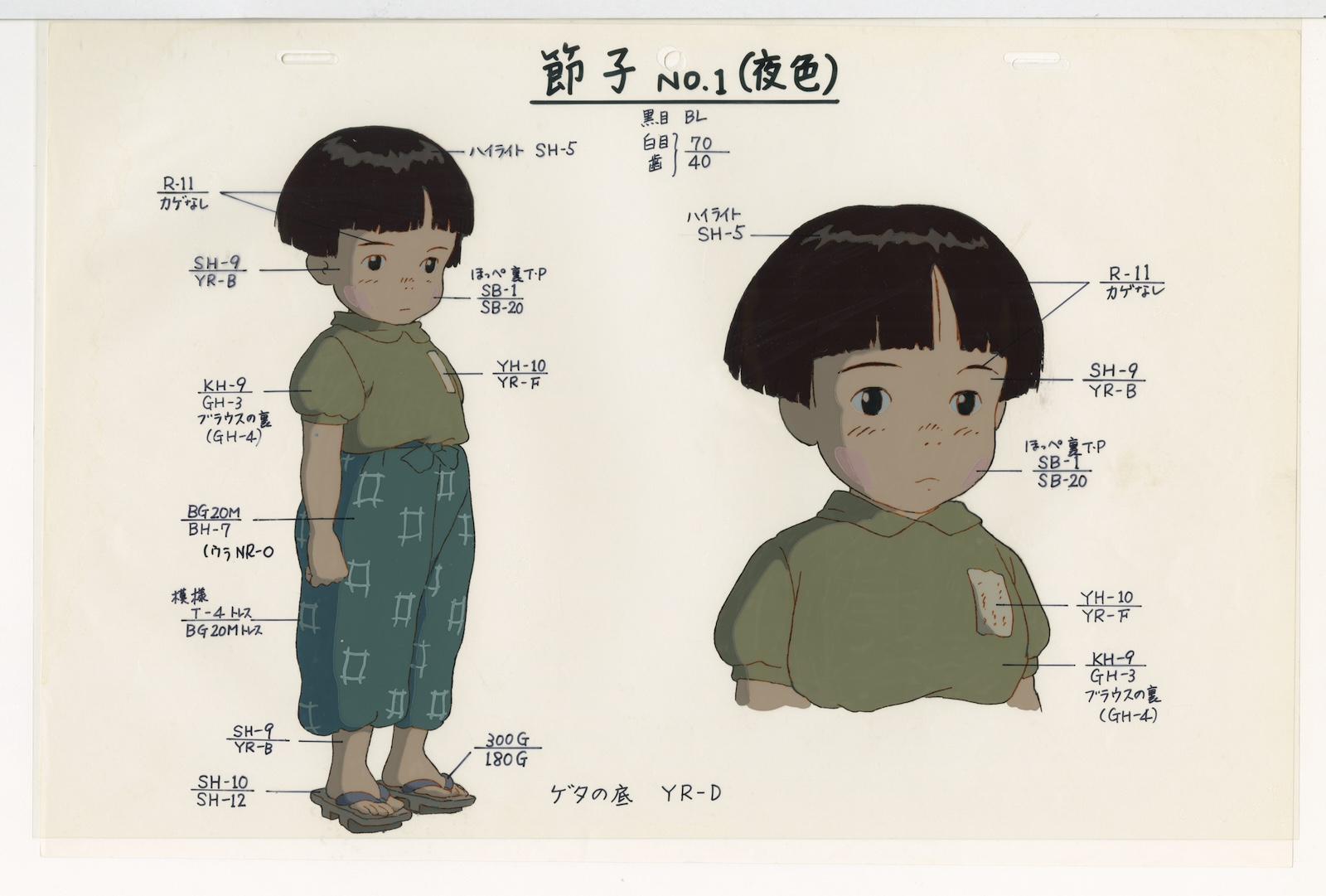

野坂昭如の同名小説を原作とするこの作品は、空襲で母親を失った14歳の少年・清太と4歳の妹・節子が悲劇的な結末を迎える物語を描いたアニメ映画だ。戦時下の苦難や厳しい現実を描き、観る者に強烈な印象を残した。

作品を通して高畑が問いかけたものとは何だったのか? 東京で開催中の『高畑勲展 -日本のアニメーションを作った男。』の展示内容や、作品に関する記録とともに伝える。

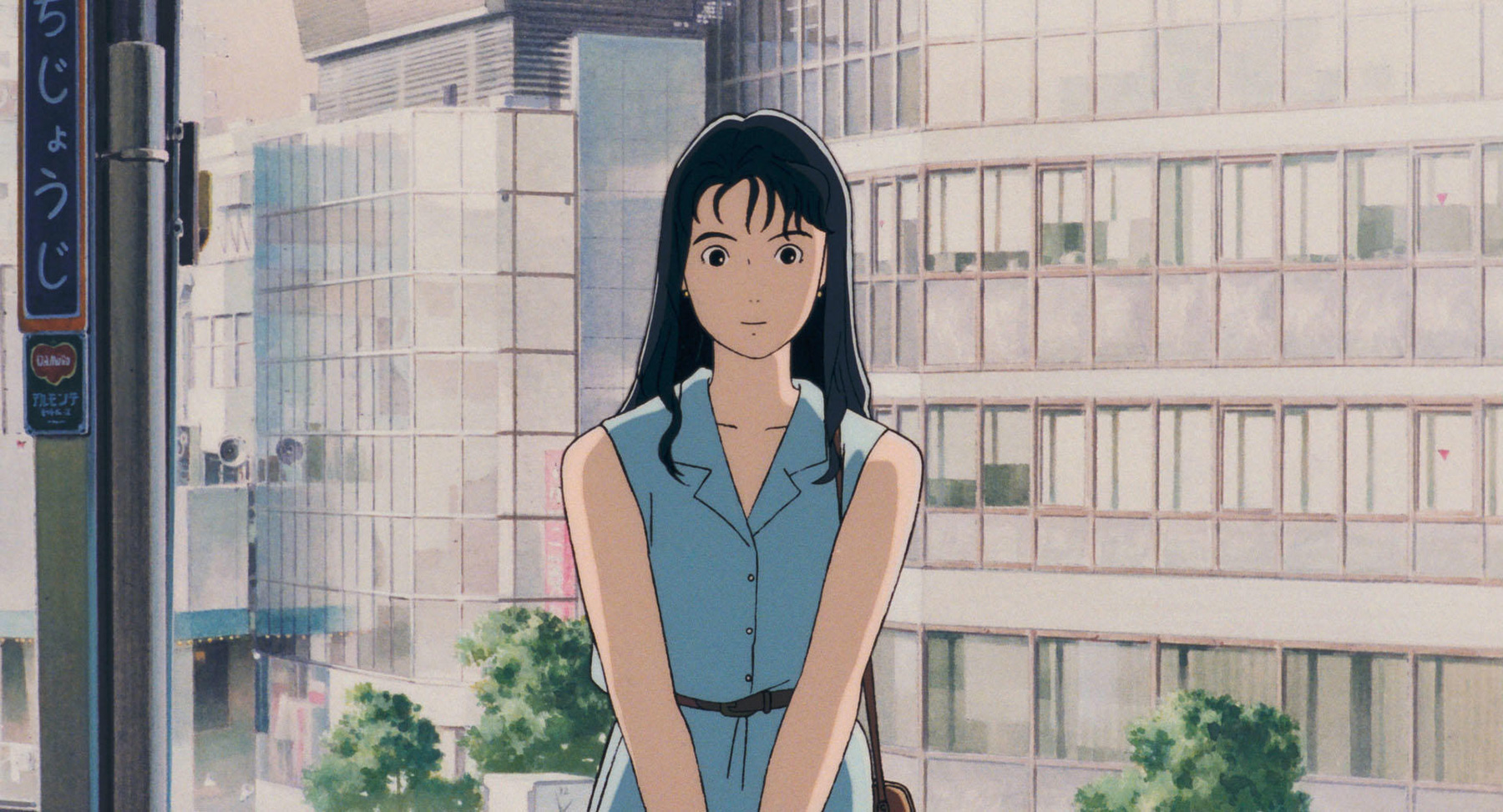

メイン画像:『火垂るの墓』セル画+背景画 © 野坂昭如/新潮社,1988

「未来に起こるかもしれない戦争」への想像力を養う。『火垂るの墓』創作背景

高畑勲の生誕90年を記念した展覧会『高畑勲展 -日本のアニメーションを作った男。』は、9月15日まで、麻布台ヒルズ ギャラリーで開催されている。

高畑が1959年に東映動画に入社してから宮崎駿など才能あるアニメーターに出会い、『太陽の王子 ホルスの大冒険』『アルプスの少女ハイジ』など日本のアニメーション草創期に手がけた作品から、『火垂るの墓』、『平成狸合戦ぽんぽこ』、そして生前最後の作品となる『かぐや姫の物語』まで、高畑の創作の歩みが紹介されている。

1988年に公開された『火垂るの墓』のコーナーは広いスペースが割かれ、イメージボードや原画、セル画、ロケハン写真など、貴重な資料が多く展示されている。

『火垂るの墓』保田道世による登場人物の色彩設計 © 野坂昭如/新潮社,1988

『火垂るの墓』のあらすじはこうだ。1945年、主人公・清太と妹・節子は神戸大空襲で母親を亡くし、父も出征中のため、遠縁のおばさんの元に身を寄せる。しかし、そのおばさんは兄妹を冷遇するようになり、粗末な食事や嫌味に耐えかねた清太は家を飛び出し、池のそばにある防空壕で妹と二人きりで暮らし始めるが、やがて食料がつき、衰弱した節子は死んでしまう。そして清太は駅の構内で亡くなってしまう。

展覧会の紹介文によると、高畑の狙いは、主人公である清太に(公開当時の)「現在の子供」の姿を重ね合わせることで、「未来に起こるかもしれない戦争に対する想像力を養う物語に仕立て直すこと」にあった。

そのために、原作には存在しない、清太と節子が幽霊となって登場するシーンが加えられたのだという。

原作にはない、幽霊となった清太と節子。何を意味するのか

『火垂るの墓』は、「昭和20年9月21日、僕は死んだ」という清太のナレーションから始まり、赤い光に照らされた清太と節子の幽霊が登場する。

清太の幽霊は物語のところどころで登場し、次第に孤立していく清太と節子の姿を見つめていく。二人の幽霊は終盤まで登場するが、ラストシーンでは、この物語が過去の話ではなく、現在まで続いている話であることを印象づけるような場面で幕を閉じる。

なぜ二人の幽霊が登場するのか? その狙いについて、高畑は生前このように語っている。

この映画には清太の幽霊らしきものが登場して、自分たち自身を見つめたり、こちら(観客)を見つめたりします。じつはいま、私たちは先立った人たちに見つめられているのだ、という日本人の昔からの感覚をもつことが必要ではないかと考えているのです。- 『映画を作りながら考えたこと』高畑勲, P444-445より引用

(中略)

戦後これからどうしていくんだ、戦後四十年経ってこれからどうするつもりなんだと問いかけられている、見つめられているという意識をもつことが、いまあらためて必要になっていると思います。

「兄妹の死は清太の自己責任では?」作品をめぐる論争

『火垂るの墓』をめぐっては、「清太が我慢しておばさんの家にいつづけるべきだったのでは?」「二人が死んでしまったのは清太の自己責任では」といった、清太の責任をめぐる議論が活発にかわされる。

清太は裕福な家庭育ちで、たしかに彼の態度や行動から、彼の「甘さ」を感じる観客もいるのかもしれない。ただ、前述したように、高畑は制作当時、清太の姿を「現代の若者たち」と重ねながらこの物語を描いていたという。

もしいま、突然戦争がはじまり、日本が戦火に見舞われたら、両親を失った子供たちはどう生きるのだろうか。大人たちは他人の子供たちにどう接するのだろうか。- 『火垂るの墓』劇場パンフレットより引用

「火垂るの墓」の清太少年は、私には、まるで現代の少年がタイムスリップして、あの不幸な時代にまぎれこんでしまったように思えてならない。そしてほとんど必然としかいいようのない成行きで妹を死なせ、ひと月してみずからも死んでいく。

遠縁のおばさんは、働いている下宿人や自分の娘と、働かずに身を寄せる清太と節子の待遇にあからさまに差をつけ、兄妹たちには満足に米を与えようとしない。たとえば、皆で雑炊を食べる夕食のシーンでは、下宿人や娘には米をきちんと盛っているが、清太と節子には汁しかよそっていないことがわかる。

おばさんは、「お国のために働いてる人らの弁当と、一日中ぶらぶらしてるあんたらと何で同じや思うの。清太さんな、あんたもう大きいねんから助け合いゆうこと考えてくれな」と伝え、二人にどんどんキツく当たるようになる。そうした状況に辛抱できなくなった清太は、妹を連れておばさんの家を出てしまう。

街が焼け野原になり、物資もなく、誰もが貧しかったあの時代。たしかにおばさんの「意地悪」は致し方ないものだったのかもしれない。

「人は人に対し狼となる」高畑勲が残した言葉とは

しかし重要なことは、高畑は、若く辛抱のできない清太と、兄妹を結果的に追い出すことになったおばさん、そのどちらも悪者に仕立てようとはせず、双方の立場に立って物語を描いていたということだ。

そして、作品を通して一貫しているのは、身寄りを失った兄妹に対し、大人による「介入」がほとんどと言っていいほど存在しないことである。兄妹二人が防空壕で暮らすようになったあとも、警察官や医者など、彼らが大人たちと繋がる機会は何度もあった。しかしどの大人も兄妹のことを大して気に留めず、干渉することなく、救うことができなかった。

セーフティーネットも機能せず、隣人や他者との助け合いも、共存すら難しくなる。それが戦争というもので、高畑が描きたかったのはそのリアリティなのではないか。

たとえ人間関係からのがれ、清太のように妹とふたりだけでくらそうとしても、いったいどれだけの少年が、人々が、清太ほどに妹を養いつづけられるだろうか。- 『火垂るの墓』劇場パンフレットより引用

(中略)

私たちはアニメーションで、困難に雄々しく立ち向かい、状況を切りひらき、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ばかりを描いて来た。しかし、現実には決して切りひらくことの出来ない状況がある。それは戦場と化した街や村であり、修羅と化す人の心である。そこで死ななければならないのは心やさしい現代の若者であり、私たちの半分である。

終戦から80年、そして、『火垂るの墓』が公開されてから35年が経った。

ガザでの大虐殺、ウクライナの侵攻など、世界では今も戦争が繰り返され、多くの子供たちがその犠牲となっている。しかし、戦争を知る世代が少なくなることで、戦争を「自分ごと」のように考えることはより一層、難しくなっているかもしれない。

展覧会『高畑勲展 -日本のアニメーションを作った男。』の会場では、幅広い世代の来場者がいて、そのなかには、海外からの来場客とみられる人々の姿も目立っていた。アニメや映画など、言葉や世代を超えるエンターテイメントが持つ可能性や力というものをしみじみと感じさせられた。

アニメーションや映画を通して、高畑が伝えようとしたメッセージは何だったのか。戦争の記憶が薄れる今だからこそ、振り返って考えてみたい。

- 『高畑勲展 ̶日本のアニメーションを作った男。』

-

会期:2025年6月27日(金)~2025年9月15日(月・祝)

会期:2025年6月27日(金)~2025年9月15日(月・祝)

会場:麻布台ヒルズ ギャラリー(東京都港区虎ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザ A MB 階)

主催:麻布台ヒルズ ギャラリー、NHK、NHK プロモーション

企画協力:スタジオジブリ

協力:(公財)徳間記念アニメーション文化財団、新潮社

協賛:ア・ファクトリー

後援:レッツエンジョイ東京、TOKYO MX、在日スイス大使館

- フィードバック 305

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-