10月1日、フジテレビで『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(略称『もしがく』)の放送が始まった。脚本家・映画監督の三谷幸喜にとって、じつに25年ぶりの民放での連続ドラマ作品となる本作は、廃業の危機にあるストリップ小屋「WS(ワンダフルストリップ)劇場」を舞台に、菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャストが個性豊かな舞台人・市井の人々を演じる群像劇だ。

神木が演じる放送作家・蓬莱省吾は三谷自身をモデルにしていて、彼は1980年代の一時期、実在のストリップ劇場「渋谷道頓堀劇場」に出入りしていた。1980年代初頭にデビューし、道頓堀劇場でもコントを披露していた「コント山口君と竹田君」の座付き作家であった三谷は、芸人たちの控室に使われていた劇場向かいのアパート2階に通い、そこから渋谷の街を日々眺めていたそうだ。

ここ20年近く、舞台だけでなく大河ドラマや映画などの大規模作品に関わってきた三谷にとって、若い世代のスタッフと協働して現代的な物語を描くことは難しい作業になっていたという。そんな自分が描けるリアルな時代・舞台とは何か? そのような疑問からたどり着いたのが、実際に彼が青春のある時期を過ごした、渋谷のストリップ劇場だった。

三谷幸喜をはじめ、ビートたけしや渥美清らが修行を積んだストリップ劇場の歴史と時代背景とは? 美術ライターの島貫泰介が解説する。

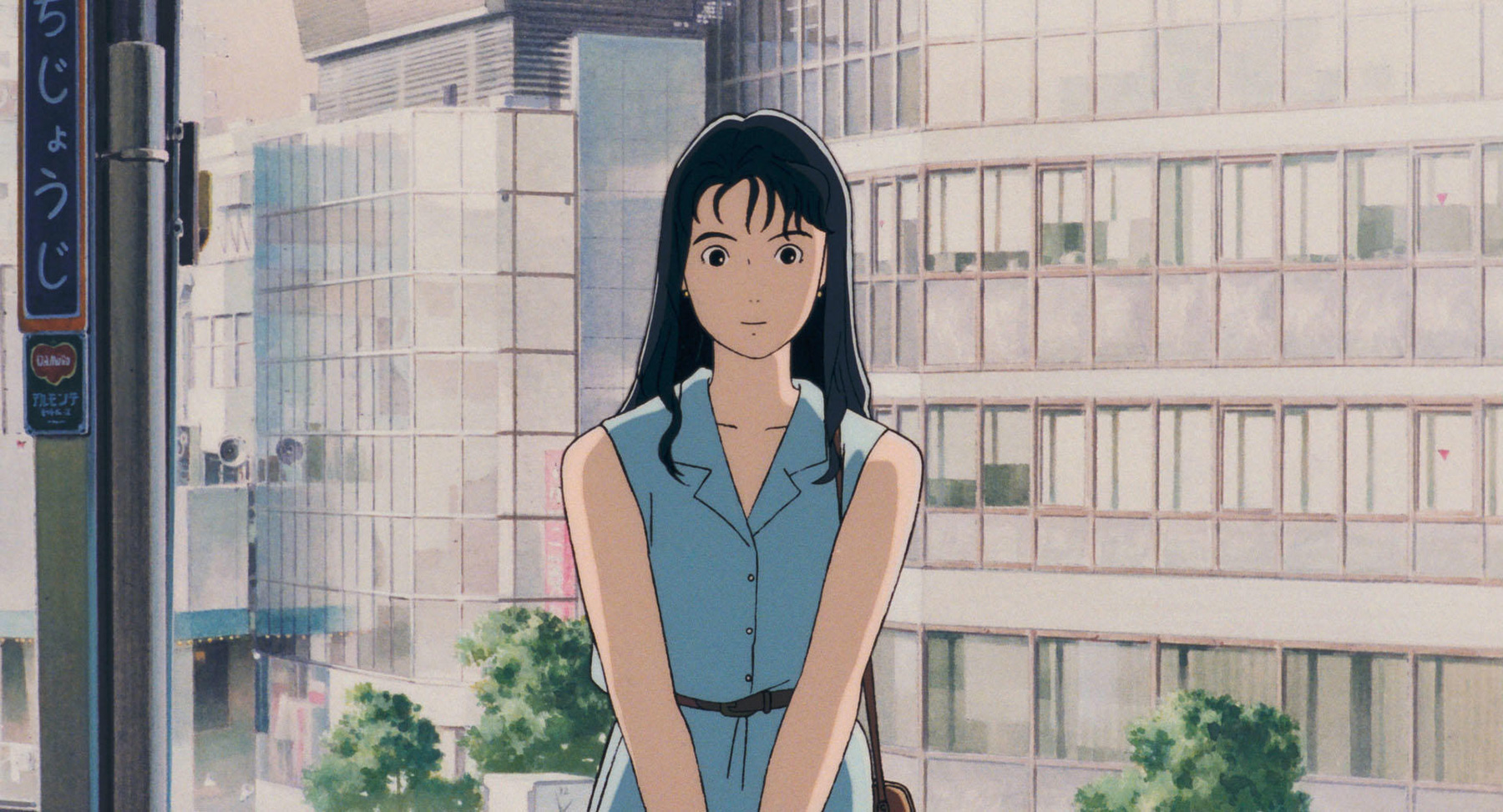

メイン画像:(C)フジテレビ

当時のストリップは「混沌の時代」にあった

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』で選ばれた「1984年」とは、ストリップにとっていかなる時代だっただろう? それはまさに、混沌と呼ぶにふさわしい時代だった。

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』予告

戦後まもなく誕生した日本のストリップは、時代ごとの大衆社会の欲望と結びつき、最盛期には300軒を超える劇場が全国にひしめいていた。一つの街に複数の劇場があることも珍しくない状況は、当然のように同業者同士の競争を加速させた。

生き馬の目を抜くような競争のなかでは、「ストリップの技術や芸術性を守りたい」といったプライドに固執していては他の劇場に客を奪われてしまう。となれば、料金の安さやサービスの過激さで勝負していくしかない……。

そこで発明されたのが、観客と踊り子が舞台上で性行為を行うショーや、出演者の男女がやはり性行為を披露する演目だった。入場料を払い、希望者同士のじゃんけんに勝ち抜けば、ソープランドなどの個室風俗よりもはるかに安い値段でセックスできてしまう。その集客効果は絶大で、どの劇場も稼ぎに稼いだ。そして、さまざまな事情によって、手っ取り早く稼ぐ必要に迫られた一部の踊り子たちからも「本番行為」は受け入れられていたという。

これらは言うまでもなく違法である。公然わいせつ罪として警察に踏み込まれれば、劇場スタッフや舞台上の出演者は現行犯で逮捕され、罰金も課せられる。だが、前科でもなければ実刑になることがほとんどないため、経営者は「パクられ要員」でしかないお飾りの新社長を用意して、すぐに似たような演目での営業を再開する。そして劇場には相変わらず男性客が殺到する……。このような混沌の無限ループが、1970年代から1980年代にかけてのストリップの日常だった。

ストリップ劇場のありかたに大きく影響を与えた「新風営法」

そんないたちごっこの状況を大きく変えたのが、1985年2月13日に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び同施行条例ーーいわゆる「新風営法」の改正である。

同法は現在までに複数回の改正がなされているが、このときの改正では、それまで8条しかなかった条文が51条に増え、営業禁止区域の設置(学校や図書館などから200メートル以内の地域での性風俗店の営業禁止)などが盛り込まれ、違反すれば行政処分によって長期の営業停止が課せられるようになった。それは多くの劇場にとって廃業の可能性を高めるものだった。

警察に踏み込まれるリスクを覚悟して、これまでどおりの営業を強行するか。それとも新たな表現を開拓し、ストリップ文化の生き残りを図るか?

新風営法が施行する1年前の渋谷を舞台とした『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、どうやら後者を選択した者たちのストーリーになっていくらしい。

ホイチョイ・プロダクションズ代表の馬場康夫によるYouTubeチャンネルでの三谷幸喜のインタビュー動画。作品制作に至った経緯や舞台について、三谷が語っている。

ストリップの新しい表現に挑んだ開拓者たち

一冊の本を紹介したい。『すとりっぷ小屋に愛をこめて』(人間社文庫)は、ちょうどこの時代のストリップ業界で活動したプロデューサー・川上譲治の自伝だ。

森山大道や中平卓馬らが牽引した「アレ・ブレ・ボケ」(※)の写真動向の洗礼を受けて写真家を志した川上は、1976年、新宿二丁目にあった劇場「モダンアート」の前に貼られた殴り書きの求人を見て、衝動的にストリップの世界に飛び込む。

(※)アレ・ブレ・ボケ……戦後日本を代表する写真家である森山大道、中平卓馬による、粒子の荒れやピントのボケなどの特徴的な写真表現。

信じられないほどブラックな労働環境と、わけありの踊り子や従業員たちに囲まれて働くなかで、川上は次第に自ら舞台をプロデュースする夢を持つようになる。個室で行われる性産業の代替物としての非合法のストリップではなく、ジャズセッションのような一回性のライブ感を持った、若い世代の観客層を開拓できる新時代のショー。その実現のために川上は友人とともに企画集団「DXブレーン」を立ち上げ、ポルノ劇団「五人囃子」、大学生のジャズバンド、大学時代の後輩を踊り子にスカウトし、生演奏と舞踊がセッションするショーを発表し、思いがけない高評価を得る。

その後も川上は、アングラ演劇で知られる流山児祥、女性のみの暗黒舞踏グループ「アリアドーネの會」などと協働し、異なるジャンルの表現者たちがコラボレーションする、きわめて現代的なストリップを次々と発表した。活動拠点となった新宿モダンアートや池袋のスカイ劇場はストリップとアートがクロスする実験的な空間として知られるようになり、最盛期には1日で1,000人以上の観客を動員。人気情報誌の『ぴあ』や『シティロード』で情報を得た若い男女が大行列をつくるほどだった。

川上の約10年に及んだストリップ業界での波乱に満ちた活動は、警察による取り締まり、経営的失敗、SMやアングラ志向の作風が時代にマッチしなくなってきたことなどを理由にあっけなく終わってしまう。

しかし、現在主流となっている、踊り子によるソロパフォーマンスが羅列するストリップの定型とは異なる可能性、「舞台芸術のオルタナティブ」を示すものとして語り継がれるべきだろう。

『もしがく』のモデル・渋谷道頓堀劇場が残した功績

そして、ストリップをめぐる法制度が大きく変わったこの時代、新しい表現に挑んだのは川上だけではなかった。『もしもこの世が舞台なら〜』に登場する「WS劇場」のモデルとなった渋谷道頓堀劇場の社長(1998年当時)であった矢野浩祐も、革新者の一人だ。

彼の活動については、自著『渋谷道玄坂百軒店より愛をこめて 俺の「道頓堀劇場」物語』(ライトプレス出版社)と、日名子暁『ストリップ血風録 道頓堀劇場主 矢野浩祐伝』(幻冬舎アウトロー文庫)が詳しい。

1985年の新風営法施行を前に、矢野はそれまでの稼ぎ頭であった性行為を伴うような過激なショーをとりやめ、童話や昔話をモチーフにした集団劇―矢野曰く「ライブショー」―を発表し始める。

矢野は伝説的な深夜番組『11PM』を手がけたテレビディレクターを起用して、ストリップの既成概念から離れたこれまでにないものをつくろうとしたのだ。そして、のちにテレビドラマや映画の俳優として活躍する清水ひとみを中軸とした劇団「ザ・かぐや姫」の活躍で、渋谷道頓堀劇場はふたたび満員御礼の黄金期を迎える。

『もしもこの世が舞台なら〜』で描かれる、劇場座付きの作家がいて、踊り子のダンスのあいだに芸人たちがコントも行う、昔ながらの大衆芸能的なスタイルを現在の渋谷道頓堀劇場で見ることはないが、踊り子を現代的なアイドルとして意識的に演出し、いわば「会いに行けるアイドル」としてプロデュースしたのも矢野の功績だ。この手法は、SNS全盛となった現在の踊り子たちのプロモーションにもつながっている。

ビートたけしも輩出。16館まで減ったストリップ劇場から生まれた芸術や文化

わずか16館(長期休館中の1館を含めると17館)にまで劇場の数を減らしてしまった現在のストリップは、むしろその希少性のなかで、踊り子一人ひとりが個人のクリエイティビティを発揮する、多様性の時代にあると言える。

かつて存在した、明らかに違法で加害性のきわめて高いショーや性搾取の仕組みは一掃され、踊り子たちの高いモチベーションが舞台のクオリティと観客の感動を牽引している。観客としてストリップに出会った女性たちが、自ら志願して踊り子になる例が増えたのもポジティブな変化のあかしと言えるだろう(とはいえ業界のグレーな慣習はいまだに残っており、踊り子への搾取的性質が完全に払拭されたとは言えない)。

しかし個人的に物足りなく感じるのは、踊り子のクリエイティビティの多様さと比較して、興行としてのストリップは保守化しつつあることだ。劇場ごとの個性は多少はあるものの、踊り子によるソロショーの羅列と、そのあいだに挟まれるポラ撮影、という基本的な構成に大きな差異はない。しかし、日本ストリップ史のなかでたびたびストリップの革新に挑んできた者たちが存在したのはこれまで見てきたとおりだし、その実験精神が現在のスタンダードになっている例も少なくない(前述した川上譲治は、ポラロイド撮影を初めてショーの要素に組み込んだ)。

さらに歴史を遡れば、日本におけるストリップ表現の始まりとされる「額縁ショウ」を1947年の新宿でプロデュースした秦豊吉(※)は、エロスと美に並々ならぬこだわりを持った人物だったが、決して裸体や女性が脱ぐことにだけ固執したのではなかった。

岡田三郎助の洋画『海辺裸婦』の裸婦像などを踊り子がまねる活人画としてつくられた額縁ショウは、モダンダンスや歌唱、コントなどが盛り込まれた巨大なショーのあくまで一部であった。多様な表現の総合によって体現される美や喜悦のなかで、日本のストリップは産声をあげたのである。

そしてストリップ劇場からは、『男はつらいよ』シリーズの渥美清、お笑い芸人の頂点に立つビートたけし、名作舞台の脚本を数多く手がけた井上ひさしといった、日本芸能史を彩る多様な天才たちが何人も巣立っていった。多様性や混沌のなかからこそ、芸術や文化は生まれいづる。

(※)秦豊吉……東京帝国大学法科を卒業し、三菱商事の商社マンとして働くかたわら、ドイツ文学者・翻訳家としても活動した才人。のちに日劇ダンシングチームを育て、宝塚歌劇にも関わった。一方で丸木砂土(まるき・さど)名義で艶笑的なエッセイなども数多く執筆。

「ショー・マスト・ゴー・オン」の精神を描いた、三谷幸喜らしい幕開け

ドラマでは、菅田将暉演じる演出家・久部三成は、二階堂ふみ演じる踊り子・倖田リカのステージに天啓を受け、ストリップ劇場で新しいシェイクスピア演劇を創造することを目指していくようだ。さまざまなトラブルで舞台進行に支障が生じ、それでもなんとか幕を開けよう、舞台を続けようと七転八倒する「ショー・マスト・ゴー・オン」の精神を描いた第1話は、いかにも三谷幸喜らしいドラマの幕開けである。

現代のストリップファンとしてはやや違和感を抱く描写もなくはないが、最後に描かれた舞台上の踊り子と彼女にスポットライトを当てる投光(ストリップ業界用語で照明スタッフのこと)との霊的な交歓の瞬間は、現在も変わることなくストリップ劇場で日々起こっている「奇跡」を見事に描いており、胸が熱くなった(ラストカットの二階堂ふみの笑顔よ!)。

10月水10『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第2回10/8(水)60秒予告

1984年のストリップが大きな時代の転換点にあったように、現在のストリップも劇場数の激減によって転換点を迎えている。あるいは三谷を育んできた日本の小劇場シーンもまた、少子化や不景気の影響を受けて歴史的な変化の時期に差し掛かっているだろう。

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』というタイトルは、シェイクスピアの有名なセリフ「この世はすべて舞台、人はみな役者」にちなんでいるが、願わくば演じること、作品を見て語り合う舞台・劇場をめぐる喜びがこれから先もずっとあり続けてほしい。そう感じさせる第1話だった。

- 番組情報

-

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(フジテレビ系)

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(フジテレビ系)

2025年10月1日より、毎週水曜22:00から放送

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-