1989年から隔年で開催されている『山形国際ドキュメンタリー映画祭』は、ドキュメンタリーに特化した映画祭として、世界中のフィルムメイカーたちにとって登竜門の1つになっている映画祭だ。なかでも、アジアの新しい才能を紹介するコンペティション部門「アジア千波万波」は、世界の最新のドキュメンタリー映画を上映するインターナショナル・コンペティションと並んで大きな注目を集め、同時にアジアの映画作家たちが世界の作家たちと出会い交流を深めることのできる最高の機会となっている。

いま、アジアのドキュメンタリー映画を取り巻く現状はどのようになっているのか。2015年10月に同映画祭の関連企画として行われた、東南アジアの若手映画作家たちによるトークの発言とあわせて紹介しよう。

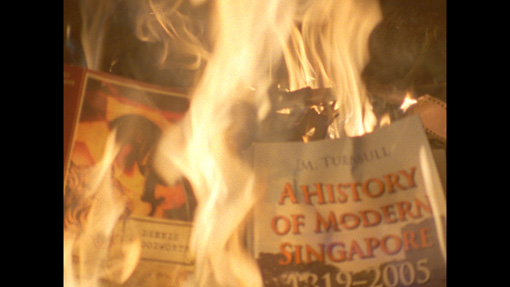

(メイン画像:©halken)

ドキュメンタリー映画の劇場公開本数が増えている

近年、日本国内でドキュメンタリー映画を目にする機会が多くなっている。ジャンル別の統計データは資料がないため正確な本数は不明だが、年間で公開される映画の総数は年々増加しており(日本映画製作者連盟の統計によれば2001年の644本から2015年は1136本と15年間でほぼ倍増)、ドキュメンタリー映画もそれに比例していると考えてよいだろう。加えてデジタル機材の普及により、劇映画に比べて低予算・少人数で制作できることや、対象や題材の独自性がアピールできるため、いわゆるミニシアターなどの映画ファン以外の、別の層の動員が見込めるといった興行面での理由も増加の原因として考えられるだろう。

『山形国際ドキュメンタリー映画祭2015』上映作品 『ストーム・チルドレン 第一章』(2014年)

『山形国際ドキュメンタリー映画祭2015』上映作品 『瞬く光の中で』(2013年)

「事実は小説よりも奇なり」というように、撮影中の予期しない出来事やカメラを向けた人からふと口をついて出る驚くべき真実など、フィクションでは決して書けない筋書きは、ドキュメンタリーならではの醍醐味だ。また、国内では、特に東日本大震災後を機に高まったこれまでの社会のあり方への疑問やマスメディアへの不信から、普段のニュースでは情報としてしか伝えられない社会の動きや問題に焦点を当てた作品が増えるなど、インディペンデントで自由度のあるメディアとして、映画の力が見直されているとも言えるだろう。対象を追いながら監督自身も変化していくカメラの背後の姿が垣間見えるのもドキュメンタリー作品の大きな特徴だ。

世界的な話題作、映画作家を輩出する『山形国際ドキュメンタリー映画祭』

そうしたドキュメンタリー映画のなかでも、普段映画館で見ることができない未配給の作品、また「ドキュメンタリー」という枠にとらわれない自由な発想による実験的な作品を見ることができる機会として、1989年から隔年で開催されている『山形国際ドキュメンタリー映画祭』(以下『YIDFF』)がある。昨年10月に開催された第14回では、長編作品を公募するインターナショナル・コンペティション部門に世界各国から過去最高となる1196本の応募があり、8日間の期間中に上映された作品総数は165本、入場者数は24290人に上る活況を呈した。

『山形国際ドキュメンタリー映画祭2015』ポスタービジュアル

『YIDFF』のインターナショナル・コンペティションでの受賞がきっかけで、世界的な評価を受けたり、一般劇場公開が決まった作品も多い。なかでも、2001年に『真昼の不思議な物体』で『優秀賞』を受賞したタイのアピチャッポン・ウィーラセタクンは、2010年には『ブンミおじさんの森』で『カンヌ国際映画祭パルムドール(最高賞)』を受賞。ドキュメンタリー、フィクション、アートと、ジャンルを横断してさまざまなスタイルで作品を制作し続けている作家の一人だ。近年では、2013年に『山形市長賞(最優秀賞)』を受賞したジョシュア・オッペンハイマーの『アクト・オブ・キリング』が、1960年代にインドネシアで起きた大虐殺の加害者たちがカメラの前で過去の行ないを再演させるという前代未聞の手法をとり、翌年の劇場公開でも大きな話題となった。

その一方で、『YIDFF』ではアジアの新しい才能を応援する、もう1つのコンペティション部門「アジア千波万波」があることも大きな特徴だ。映画祭は、作品を出品するアジアの映画作家たちが世界と出会い交流を深める絶好の機会にもなっており、期間中にはシンポジウムや討論会も多数開催されている。昨年は、国際交流基金アジアセンターとの共催で「アジア・フィルム・コミュニティ きらめく星座群」と題したプログラムが実施され、その中の1つとして、『シンガポール国際映画祭』のディレクターでもあるシンガポールの映画批評家、フィリップ・チアをモデレーターに、「アジア千波万波」に出品したシンガポール、ミャンマー、フィリピン出身の4人の若手監督たちによって、「東南アジアから世界へ―映画づくりの現在」をテーマにしたトークセッションが行われた。

既存のドキュメンタリーの枠組みを超越する、アジアの新進作家たち

フィリップ・チアはトークセッションの冒頭で、東南アジアにおいても日本や他の国々と同様に、「1990年代後半にデジタル革命がはじまり、専門的な知識や経験が必要とされた従来の映画制作にこだわらない方法で撮りはじめたデジタルフィルムメイカーによるニューウェーブが誕生した」ことを述べた。また、東南アジア初の映画祭『シンガポール国際映画祭』(1988年)にはじまり、特に2000年以降、インドネシアやフィリピンでも映画祭が活発に開催されていくなかで、「映画制作が都市部だけでなく、各地域でも行われるようになった」と背景を説明する。

フィリップ:島国であるインドネシアやフィリピンは、各地域に多様な文化が残っています。2000年代に入ってから、都市部だけに限らないマイノリティーの声も聞きたいということで、国際映画祭が地方でも開かれるようになりました。これは、映画における民主化が起きたとも言えるできごとだったと思います。

今回のトークに登壇したのは、それらの映画祭でハリウッド映画をはじめとした商業映画とは異なるタイプの作品に触れて影響を受け、作家性の強い、新しい映画を自ら撮りはじめるようになった、さらに新しい世代の映画監督たちだ。しかし、一口で「東南アジア」と言っても、各国の映画を取り巻く状況や産業の規模には大きな差がある。シンガポール、ミャンマー、フィリピン3か国のなかで、もっとも経済規模の大きいシンガポール出身の二人は、現在いずれも国外に拠点を置いている。

ガージ・アルクッツィは現在ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで、巨匠監督タル・ベーラ(『ニーチェの馬』で『第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞』『国際批評家連盟賞』受賞)が主宰する「フィルム・ファクトリー」に在籍しながら映画制作を行ない、ダニエル・フイはアメリカに住みながら、シンガポールの若手映画作家が集うインディペンデント制作集団「13 Little Pictures」でも活動している。とはいえ、それは単純に国外に活動の幅を広げたいという理由ではなく、国内では自分たちの作りたい映画ができないという状況があるからだという。「現在のシンガポールの映画業界に非常に怒りを感じている」とダニエルは言う。

ダニエル:私にとっては、シンガポールの映画が中国・台湾・香港といった国の映画の一部だとしか認識されていないことが問題です。また、映画産業が大きくなったぶん、映画でお金を儲けることが目的になってしまい、成功した作品を模倣した映画が大量に作られるなど、独自性や多様性も失われています。

また、シンガポールではマイノリティーにあたる、マレー系シンガポール人であるガージは、「自分の言葉であるマレー語で話せば、もっと自分の社会について深いことが語れるのではと、英語ではなくマレー語で映画を撮っている」が、国際市場を視野に据え、ほとんどが英語で制作されているシンガポール映画のなかでは異質の存在になってしまっているようだ。さらに「撮影技術のみに重きをおいたシンガポールの教育システムにも問題がある。私は演出を学ぶために韓国に1年間留学した」とも述べていた。

一方、フィリピンのバタンガス州の田舎町で生まれたジム・ランベーラは、故郷の風土や地域性を活かした作品を撮る、ニューウェーブ以降の作家を代表する一人だ。もともと音楽をやっていた彼は、ガールフレンドの家で見つけた8ミリのアンダーグラウンドフィルムをきっかけに映画に興味を持ち、「フィリピンの実験映画の神様、ロックスリーに会いに行き、彼から多くを学んだ」という。学校で学ぶことだけが映画監督になる唯一の道ではないのは万国共通のようだ。

ジム:彼からもらった最大のアドバイスは、「いい映画を作るには、満月の夜に撮りなさい」ということ。なぜだかわかりますか? 満月だと興奮するからです(笑)。そういう内容の有名な歌があるんです。

さらに、「私にとってドキュメンタリーとは、家族の写真を撮るようなものだ」というキン・マウン・チョウは、ミャンマーでもマイノリティーであるモン族の出身。映画産業の規模もまだ小さく、ドキュメンタリー映画を見ることができる環境も限られているミャンマーで、志を共にする仲間たちと独自の映画空間を開拓している。

インディペンデント映画制作を取り巻く、「お金」と「検閲」の問題

トーク後半の観客との質疑応答で話題となったのは、インディペンデントで映画を作り続けることについての困難だ。モデレーターのフィリップによれば「現在のインディペンデント映画の制作環境は、すでに多くのものが制度化されてしまっている」と言う。さらに政府からなど、助成金を得ることで付随する問題についても指摘。疑問を投げかけた。

フィリップ:たとえば、シンガポールは今年(2015年)建国50周年で、政府は映画にも多くの予算を割いていますが、そこでは政府が規定したシステムに則って制作された作品も数多く見られます。そうした状況で、はたしてインディペンデント映画がどれだけ「独立」していると言えるのでしょうか?

『東南アジアから世界へ―映画づくりの現在』トークセッションの様子 ©halken

シンガポールの映画事情に詳しいフィリップならではの鋭い指摘に対して、ガージ・アルクッツィもダニエル・フイも、ジレンマを抱えていることを隠さない。

ガージ:私は15年間映画を作り続けてきて、シンガポール政府からの助成金をもらったことは一度もありません。政府の資金で作れば「ここを変更しろ」と、内容に必ず口出しをしてきます。シンガポールでは検閲の問題があるんです。だからといってお金がなければ映画は撮れないし、企業や個人から出資を受けると、1ドル出すから5ドル返せというビジネスモデルにはめられてしまう。

この問題に対しては、フィリピンで活動をするジム・ランベーラや、ミャンマーのキン・マン・チョウの事情も似た部分があるようで、それぞれの立場から共通する悩みや、困難な状況を訴えていた。

ジム:フィリピンでは、映画祭が制作予算の一部を負担してくれるなど、状況が良くなっている部分もあるのですが、そのぶん作品の所有権が作家に完全には与えられないという問題が発生しています。この状態から抜け出すためには、今後自分でプロデュースもやるしか方法はないかもしれません。

キン:そもそもミャンマーは本当にお金がないので、新人監督にとってはどんなかたちであっても映画を撮れるだけで嬉しいんです。ただ、最初はみんなボランティアで助け合いながら作っているのですが、その状態を長く続けていくのは難しいので、なんとかサバイブする方法を見つけないといけないと考えています。

「インディペンデントには自由がある。そのことがもっとも重要だ」(ダニエル・フイ)

さらに、別の悩みとして監督全員から挙がったのは、努力して映画を完成したとしても、ドキュメンタリー映画を見せる機会がほとんどないという現状だ。ミャンマーのキンは、ドキュメンタリーとはなにか、いかに見せるかということを今後の課題に上げて、仲間たちとの場作りにも力をいれているという。

この点では日本の状況は恵まれていると言えるが、じつは日本でもかつてはドキュメンタリーが映画館で公開されることはほとんどなかった。『YIDFF』を創設するために奔走したドキュメンタリー映画の巨匠、小川紳介(1935~92年)も、1960、70年代の成田空港建設反対の農民運動を記録した『三里塚』シリーズをはじめとして、その活動は作品を上映する会場を自分たちで探して全国各地を回り、上映後に観客と議論することまでがセットになっていた。一般には、ドキュメンタリーがコンスタントに劇場で上映されるようになったのは、昭和天皇にパチンコを射るなどの過激な手段で戦争責任を追及し続けたアナーキスト奥崎謙三を追った、原一男監督の問題作『ゆきゆきて、神軍』(1987年)のスマッシュヒット以降だと言われている。そして、その後に起こったミニシアターブームや、シネコン隆盛によるスクリーン数の増加が、ドキュメンタリー映画の一般公開を支えてきた一因であると言えるだろう。

『東南アジアから世界へ―映画づくりの現在』トークセッションの様子 ©halken

東南アジアの現在の映画作家たちの作品や活動にも、そうした社会を変革する可能性が孕まれており、SF的な設定でフィクションの要素を導入して、シンガポールの建国神話のタブーにも切り込んだダニエル・フイの『蛇の皮』(2014年)もそのような作品。トークで彼は、「いまはシンガポールで私の映画を見ることができないが、10年後には陽の目を見るかもしれない。言い訳がましく聞こえるかもしれないが、未来の人のために映画を作ろうと思っている」と希望を込めて力強く語った。『YIDFF』でこの作品は「アジア千波万波」の『奨励賞』を受賞している。

『YIDFF』のトークの最後に、ダニエル・フイは「インディペンデントには自由がある。そのことがもっとも重要だ」と述べていた。また、ガージ・アルクッツィは「人の講評は気にするな。自分の作りたい映画を作り、自分の映画を守らなければ君の道はない」とボスニアでタル・ベーラに言われた言葉を紹介した。それぞれの自由をどのように手にし、闘っていくのか。各国によって状況は異なるが、『YIDFF』に集まった1300本あまりの多様なドキュメンタリー作品や、いまも世界中で生み出されようとしている新たな作品、さまざまな困難や制約を乗り越えようとする映画作家の日々の格闘のなかに、そのヒントや息吹が隠されているのは間違いないだろう。

- イベント情報

-

- 『「アジア千波万波」特別企画ディスカッション:東南アジアから世界へ ― 映画づくりの現在』

-

2015年10月13日(火)

会場:山形県 山形美術館

司会:フィリップ・チア

参加者:

キン・マウン・チョウ

ジム・ランベーラ

ガージ・アルクッツィ

ダニエル・フイ

料金:無料

-

- 『山形国際ドキュメンタリー映画祭2015』

-

2015年10月8日(木)~10月15日(木)

会場:山形県 山形市中央公民館ホール、山形市民会館、フォーラム山形、山形美術館、山形まなび館、遊学館

料金:

前売 1回券1,100円 3回券2,700円 10回券6,500円 共通鑑賞券(フリーパス)11,000円

当日 1回券1,300円 1回券シニア1,100円 3枚券3,200円 10回券9,000円 共通鑑賞券(フリーパス)13,000円

※高校生以下無料

※障害者手帳、療育手帳をお持ちの方とその付添人には当日券を前売料金で販売

※共通鑑賞券には『公式カタログ2015』引換券付き

- イベント情報

-

- 『山形国際ドキュメンタリー映画祭』

-

1989年、当時の主催者である山形市の市制100周年記念行事としてはじまった、アジア初の国際ドキュメンタリー映画祭。2年に一度、10月に開催されている。その上映の範囲は、世界の最新ドキュメンタリー映画を上映するインターナショナル・コンペティション、アジアのフレッシュな才能を紹介する「アジア千波万波」など、アジアの映画作家たちが西洋の作家たちと出会い交流を深めることのできる最高の機会となっている。

- プロフィール

-

- フィリップ・チア

-

シンガポール出身。玩具とレコード盤を収集するマニア / 映画批評家。『Big O』編集責任者、アジア映画促進会議の副代表。多くの東南アジアの映画祭でプログラム編成のコンサルティングを手がける。『YIDFF』には、アジア映画国際会議(1991年)、NETPAC審査員(1995年)、アジア千波万波審査員(2013年)として参加。

- キン・マン・チョウ

-

ミャンマー、モン州タンビューザヤッ出身。現在ヤンゴン在住。2011年からヤンゴン・フィルムスクールに参加してはじめてドキュメンタリー制作に携わる。『船が帰り着く時』は監督としてのデビュー作。

- ジム・ランベーラ

-

フィリピン出身。マニラと出身地のバタンガスを行き来している。バタンガスとのつながりの深さは、『太陽の子』(2013年)や、現在製作中のドキュメンタリーフィクション『Wala ng Lawa(The Mysteries of Taal)』を含めて、すべての映画に一貫している。

- ガージ・アルクッツィ

-

シンガポール出身。はじめて短編映画を制作したときに多くの友人たちが関わってくれて以来、映画作りに夢中になる。サラエボのタル・ベーラが主宰する「フィルム・ファクトリー」に参加し、『太った牛の愚かな歩み』(2015年)を監督。ボスニア・ヘルツェゴビナで全編撮影された初長編映画を制作中。

- ダニエル・フイ

-

シンガポール出身。映像作家、ライター。カリフォルニア芸術大学映画学科卒業。インディペンデント映画集団「13 Little Pictures」の設立者の一人でもある。『蛇の皮』(2014年)は長編2作目。現在、新しい長編映画の制作に取り組んでいる。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-