王谷晶『ババヤガの夜』(左)柚木麻子『BUTTER』(右)

英国推理作家協会が主催する『ダガー賞』翻訳部門を、王谷晶が『ババヤガの夜』(2020年)で受賞した。日本人としては初の受賞となった。

『ダガー賞』翻訳部門にノミネートされたのは全部で6作品。そのうち2作品が日本人作家による作品で、受賞した王谷の作品のほかに、柚木麻子の『BUTTER』(2018年)がノミネートされていた。

ミステリーの最高峰とも言われるこの賞に、日本人の作品が2作もノミネートされている。これほどまでに海外で評価された理由はどこにあるのだろうか?

2作のテーマを比較しながら、これらの作品が海外の読者に与えた発見、および作品が国を超えて読まれることの意味を考えていきたい。

ジェンダーのステレオタイプを超えていった『ババヤガの夜』、明らかにした『BUTTER』

王谷晶『ババヤガの夜』と柚木麻子『BUTTER』は、似たテーマを扱っている。

ルッキズムを超越するために容姿の描写を細かく描かなかったという『ババヤガの夜』、ミソジニー(女性嫌悪)やファットフォビア(肥満への嫌悪)の問題を明らかにした『BUTTER』。

「暴力好きな女性」を描くことで従来の女性像を超越した『ババヤガの夜』、食を通してジェンダーロールを描き、逸脱していった『BUTTER』。

ルッキズムやジェンダーステレオタイプを、王谷は「超えていく」表現、柚木は「明らかにする」表現をそれぞれ文学を通しておこなっているように見える。

このような共通点を、両作の特徴から紐解いていく。

ステレオタイプに抗った『ババヤガの夜』

受賞した『ババヤガの夜』は、2020年に刊行された王谷晶によるハードボイルド小説。暴力を趣味とする女性主人公が、暴力団会長の一人娘のボディーガードになるところから物語は始まる。お互いの境遇を知るにつれ信頼関係が生まれ、暴力の世界から抜け出していく2人の人生が、読者を驚かせるしかけとともに描かれる。

王谷晶『ババヤガの夜』

この作品で王谷は、女性へのステレオタイプを、「暴力が好きな女性」という主人公を描いたことで脱した。

例えば本作では、主人公・依子が、身体を意図的に触ってきた男性に容赦なく暴行を振るうシーンが描かれる。しかし現実には、被害者は恐怖を覚え体が動かないことが多く、彼女のように恐れず、迷いなく仕返しをすることはほとんどありえないだろう。痴漢・性暴力が横行する日本社会において、女性をはじめとする多くの人の「こんなふうに抵抗できたらいいのに」を実現したシーンであったように思う。

実際に、王谷は受賞後、朝日新聞のインタビューで、「物理的に女性が男性を凌駕(りょうが)するのはまあまあ難しいことだと思うんですけども、フィクションの中ならやれるなと思った」と答えている。

また、「物理的な容姿を書かなくても、その他のことで人物像は表せるはず」と、現実のルッキズムに対抗する手段として、本作では細かい容姿の描写を避けたのだという。

翻訳を担当したサム・ベット(左)と王谷晶(右) ©Isac

女性のステレオタイプやルッキズムに対抗するかたちで描かれたこの作品。まさにフィクションだからこそできる対抗手段だった。

雑誌「文藝」の「覚醒するシスターフッド特集」に掲載された同作。無慈悲に人を殺すヤクザの世界から脱出していくために、依子と尚子が力を合わせてお互いを守り合う、「愛していないけど憎んでもいない」関係性を築き上げる様子を、淡々とした筆致で描いた。

日本のルッキズムを可視化させた『BUTTER』

今回惜しくも受賞を逃したのが、柚木麻子の『BUTTER』だ。

本作は、「首都圏連続不審死事件」で知られる木嶋佳苗死刑囚による事件をモチーフにしたフィクション。イギリスでは40万部のベストセラーとなり、現地の賞を3つ受賞するなど、日本人初の快挙を成し遂げた。その人気はイギリスにとどまらず、35か国語での翻訳が決まっている。

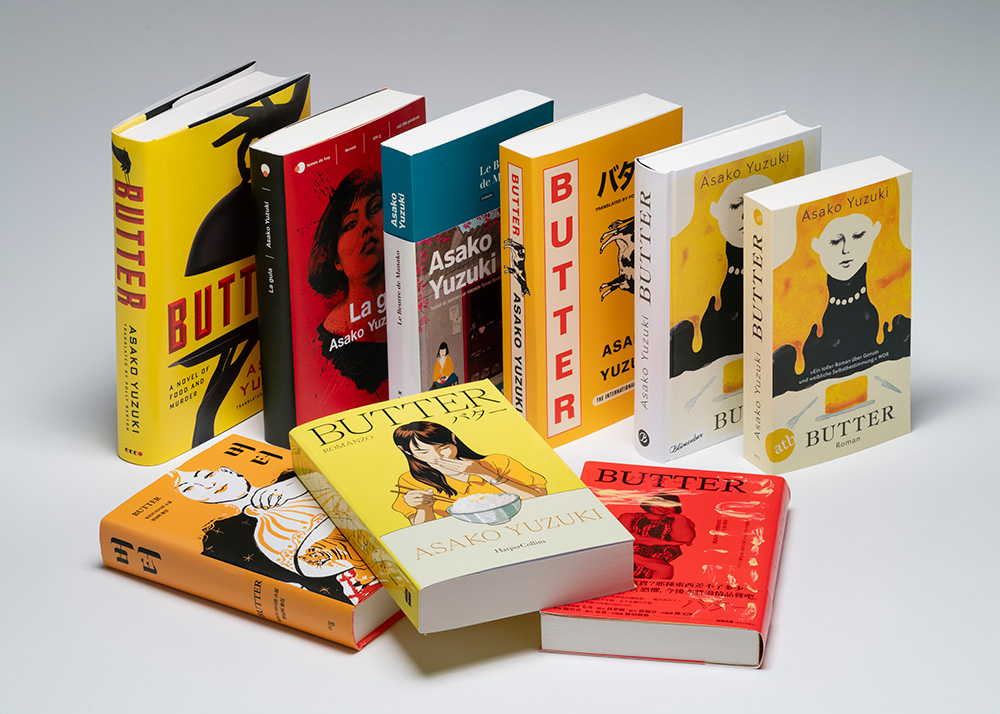

海外各国で出版されている『BUTTER』翻訳版

本作は、男たちの財産を奪って殺害した容疑で逮捕された「フェミニストとマーガリンが嫌い」な容疑者・梶井真奈子に面会した記者の里佳が、梶井に命じられた「あること」を実行したことをきっかけに、変貌していく様を描いた作品だ。

作中では、梶井が太っていることを嫌悪するかのようなメディアの取り上げ方やネットの声を、モデルとなった現実の事件を反映するかのように描写した。そういった視線を跳ね除けるように、梶井が無理やりにでも自己肯定していたこと、ルッキズムにより孤独で苦しんでいたこともほのめかされる。

また、梶井が料理教室で「自分のために料理を作っても良い」と気づいたシーンも印象的だった。食に執着する梶井は、もとから自分のために良いものを作っているのではなかった。梶井にとって料理とは、周囲に存在を無視され続けてきた自分が、男性に見てもらうための手段だったのだ。

「料理などの家事は女性が担うもの」「女性は男性を立てるもの」という固定的な価値観をもつ梶井が、「自分のために」作るようになり、世話をした男性を貶めた事実には矛盾がある。

このように梶井は、ジェンダーロールを自らに押し付けながら逸脱していく、特異な人物だったと考えらえる。

以上のように、この作品は一貫して、日本の深刻なルッキズムの状況、固定的なジェンダーロールからの逸脱を描いていた。

実際に海外メディアの紹介文には「ミソジニー(女性嫌悪)」「ファットフォビア(肥満への嫌悪)」「フィーメールエンパワーメント(女性を勇気づける)」といった言葉が並んでいるという。

イギリスだからこそ見えなかった無意識の差別を可視化させた2作

同時にノミネートされたこの2作品が、ジェンダーステレオタイプ、ルッキズム、女性のエンパワメントといった共通点を持つことは興味深い。

日本よりジェンダー平等が進むイギリスで、なぜこのような作品が評価されたのだろうか?

思うにこの2作は、イギリスの読者に無意識レベルで起こる差別・偏見の存在を自覚させたのではないだろうか。

日本において女性の経済や政治分野での進出が進まない背景には、「女性は男性を立てるもの」「女性は前に立つのは得意ではない」といった、今なお残る無意識の偏見がある。『ババヤガの夜』『BUTTER』の2作品は、そうした日本に残る偏見や差別をわかりやすく例示している。

いまだジェンダー平等が達成された国はない。程度の差はあれど、ジェンダー先進国であろうと、女性の能力に対する無意識の偏見などはいまも存在する。

だからこそ、無意識の差別や偏見への自覚を促したこの2作が、イギリスで評価されたのではないだろうか。社会制度を整えることはもちろんのことだが、こういった芸術作品が評価され、たくさんの人の目に触れることで、無意識レベルの差別や偏見をなくすことにつながるのではないだろうか。

『BUTTER』の人気を後押しした翻訳家のカリスマ性

こうしたジェンダーイシューのほかにも、興味深い背景がある。

柚木はNiEWのインタビューで、『BUTTER』のイギリスでの人気についてこう語っている。

「これだけ人気を得られたのは私だけの力じゃなくて、英国で日本文学がブームであることと、翻訳をしてくれたポリー・バートンさんの力も大きいです」「ポリーさんが訳した本なら間違いない、と思って読んでくださった方も多いと思います」

ポリー・バートンは、『世界幻想文学大賞』を受賞した松田青子『おばちゃんたちのいるところ』なども翻訳しており、国内でカリスマ的人気を誇っているという。

翻訳者の人気も、海外での人気を左右していそうだ。

文学が海を超えることの意義とは何か?

そもそも、王谷は日本での受賞経験がなかった。それが海を越え、世界的に権威ある『ダガー賞』を受賞したことによって、日本で再び作品に光が当たることになった。これは海外の文学賞がもたらす効果の一つだろう。

これまでも、村田沙耶香の『コンビニ人間』を皮切りに、松田青子『おばちゃんたちのいるところ』、小川洋子『ミーナの行進』、川上未映子『ヘヴン』など、女性作家による「普通」への違和感や女性の生きづらさを描いた作品が、海外の雑誌や賞で評価されてきた。

上記のような作品は、ジェンダーや人種、いじめといった課題に切り込んでいる。このような作品が海外で注目されることで、日本でも再評価され、作品が浮き彫りにする課題について考える人は増えていくだろう。

また、海外の人々にとっても、こういった作品を読むことで、無意識レベルの差別など、新しい発見や気づきを得られるのかもしれない。

日本では、2016年に韓国で出版された小説『82年生まれ、キム・ジヨン』が海外文学の翻訳書としては異例となる20万部を超える大ヒットを記録したことが記憶に新しい。日本の読者からは「(同書を読んで)自分が経験してきたことが社会問題の1つだと気づき戸惑っている。でも気づけて良かった」といった反響があったことが紹介されている。

このように、自分たちの「普通」を客観的に見て疑う機会が得られ、自国の文学作品に触れるだけでは気づけなかった無意識レベルの偏見や、「モヤモヤ」として流されてしまうような個人的な物語がもつ社会性に気づく契機をもたらすことこそが、文学が国や地域を超えることの現代的な意義なのかもしれない。

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-