クラブや街角で生まれ、いまや学校教育の一環になるほど社会に認知され、世界中のダンスカルチャーを席巻するストリートダンス。その火種をもとに、もっとアジア全体でストリートダンスを通した交流を盛り上げ、舞台芸術の新たなかたちを発信していこうと立ち上げられた『DANCE DANCE ASIA』プロジェクト、そして、ストリートダンスの聖地である渋谷から、幅広い人々に支持される「芸術文化」としてのストリートダンスを国内外に発信していこうと実施されたのが『Shibuya StreetDance Week』。なかでも、国内外のストリートダンス界で旋風を巻き起こしてきた1990年代生まれの日本のダンサーと、東南アジアから選抜されたダンサーが、東京でのクリエイションを経て発表したストリートダンス舞台公演『A Frame』は幅広いオーディエンスに評価された。

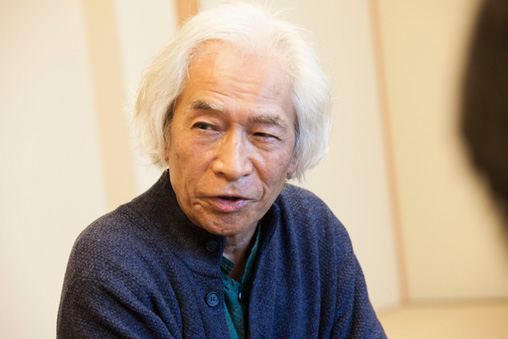

一方で近年注目を集めるコンテンポラリーダンスは、異分野と融合しながら、舞踊文化の歴史の流れに新しいシーンを作りだそうとしている。今回は、ストリートダンスを牽引する「s**t kingz」リーダーのshojiと舞踊評論家・石井達朗が膝を交え、世代や領域を超えたハイブリッドなダンスの未来を考える。

ストリートカルチャーは成熟していないぶん、新しい流行が生まれ、どんどんスタイルや価値観が変化していくことに魅力がある。(shoji)

―石井さんは、舞踏やコンテンポラリーダンスを中心に、世界各国の多様なダンスを研究されていらっしゃいますが、それらとshojiさんが活躍されているストリートダンスは、同じダンスでも領域がまったく違いますよね。

石井:劇場中心のダンスの世界にいると、なかなかストリートダンスの実態を知る機会がなかったんですが、今回『DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements』『Shibuya StreetDance Week』の『A Frame』を集中して観て、驚きの連続でした。コンテンポラリーダンスが遠ざけてきたエンターテインメント性や、近年ないがしろにされがちだったテクニックにも焦点が当てられ、新しい大きなダンスの流れを作ろうとしている。ストリートダンスは、個人のテクニックを競うバトルの印象が強かったんですが、たとえばs**t kingzのパフォーマンスは、緻密なチームワークで動きのハーモニーを作り出し、構成にも緩急をつけていて、これまでと違うストリートダンスの魅力を感じました。

『DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements 東京公演』s**t kingz ©Tadamasa Iguchi / DANCE DANCE ASIA

shoji:ありがとうございます。たしかにストリートダンスにはバトルの文化が基本にあって、動き自体もリズム重視のものが多く、全体の世界観を表現する作品はあまりありませんでした。ただ昔に比べると、テクニックの競い合いから表現の模索へと流れは大きく変化しています。アメリカのダンスコンテンストでも、「反戦」「あるカフェの1日」といったテーマやメッセージ性を持った作品が非常に多いです。

石井:ストリートダンスが、ヒップホップの音楽でテクニックを競うだけでなく、さまざまなサウンドを使い、より明確な作品としての方向性を意識しはじめたことは新鮮です。アメリカのストリートから生まれたヒップホップカルチャーには、もともと政治や社会への不満や告発を表現するというメッセージ性もあったわけですよね。じつは日本のコンテンポラリーダンスも、海外のシーンから見るとコンセプトの弱さを指摘されることが多いんです。作り手を見ていても、自分の作品を作るチャンスを与えられたのはいいけれど、ポップカルチャーの表層で遊んでいるだけにとどまるものも多く、その表層にオリジナルな創造性が加味されないと、限界を感じることがあります。

shoji:ぼくが最初に「ストリートダンスでも人に伝わる作品を作れるんだ」と知って衝撃を受けたのは10年前、大学4年のころなんですが、ストリートカルチャーは深い歴史がなくて成熟しきっていないぶん、若手がシーンを引っぱっていくことが多いんです。新しい流行が生まれ、どんどんスタイルや価値観が変化していくことにも魅力がある。たった一人のダンサーの登場で一気にゴロッとシーン変わって、それが世界的なうねりにつながっていくのを感じられるのが楽しいんです。

石井:ストリートダンサーは、ふだんの稽古やバトルなどを通してそれぞれ自分のスタイルやテクニックを作り上げていて、いわば一国一城の主でもあると思うのですが、チームで1つの作品を作る場合、意見は一致するものなんですか?

shoji:ここ数年、ストリートダンス界でもチームで作った作品を見せる傾向が強くなってきて、コラボレーションもわりと気軽にあちこちで行われているんです。s**t kingzも、数あるコラボレーションを通して、一緒にやっていく仲間としてお互いに感じるものがあり、この四人でなにか新しいことをしたいと思ってスタートしました。

石井:ソロよりチームワークを見せるダンスといえば、土方巽の『禁色』(1959年)に端を発する「舞踏(butoh)」は、1980年代に複数のダンサーによる独特の動きの連係を展開して世界に衝撃を与えました。当初のおどろおどろしく屈折した作風から、30数年かけて類のない方法論を確立させてきたんですね。その代表に山海塾と大駱駝艦があります。他方、大野一雄や笠井叡のようにソロで即興性を見せる舞踏家もたくさん出てきています。

shoji:ぼくらがアメリカの大会で入賞(ダンスコンテスト『BODY ROCK』で2年連続優勝)したときも、特に高く評価されたのは少人数で表現する作品全体の構成でした。アメリカのダンサーの感性や曲の解釈とは違う、日本人らしい感覚や、緻密さ、丁寧さが評価されたみたいです。言葉の壁を逆手にとって、独自の作品を見せようとしたことが新鮮だったのではないでしょうか。

ダンスは元来、外で踊るもので、劇場で行われるようになったのは近代以降なんです。(石井)

石井:ニューヨークのブロンクスの路上で生まれ、世界へ広まったストリートダンスですが、歴史を振り返ってみても、ダンスは元来、外で踊るもので、劇場で行われるようになったのは近代以降なんです。古代・中世に儀式や祭祀としてはじまり、やがてクラシックバレエに象徴されるように、近代社会のヒエラルキーのなかで「劇場というシステム」に取り込まれたわけですが、いま再びそこから解放されようとしている。ストリートダンスも、権威や財力を必要としない、身体ひとつで表現できる若者文化として、エネルギーを爆発させてきたんですね。

shoji:高校生のころ、海外のミュージックビデオに出てくるかっこいいダンサーたちに憧れを抱きました。大学でダンスサークルに入ってダンスをはじめ、夜中に公園やビルの前で練習しましたが、当時は不良がたむろしていると思われて警察に通報されたり、肩身の狭い思いをしていましたね(苦笑)。安室奈美恵さんやEXILEの登場で、社会的にも一気に認知が広がり、いまでは親が子どもにダンスを覚えさせて、芸能界デビューの夢を託すことすら珍しくない時代になっているんですよ(笑)。

石井:ダンスを「時間」と「空間」の表現と考えるなら、プレゼンテーションの場は無限で、東京のような過密都市でこそ開拓の余地がありそうですね。廃屋や廃校もいたるところにありますし。『DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements』でびっくりしたのがフィリピンのチーム「PHILIPPINE ALLSTARS」。フィジカルな能力がすごいだけでなく、民族性や風土に根付いた、自分たちの足もとから生まれる作品を作っていました。まさにストリートの闇、ガード下の情景を反映したダンスですね。

『DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements 東京公演』PHILIPPINE ALLSTARS ©Tadamasa Iguchi / DANCE DANCE ASIA

shoji:歴史の関係からか、フィリピン人はラテン気質というか、情熱的で開放的なのに、アジア的な人間の温かみがある表現は、日本人が持っていないものですよね。マニラで行なった『DANCE DANCE ASIA』のワークショップもすごく盛り上がり、これからもっとおもしろくなると思いました。彼らのダンスは「心」で踊っていることが伝わってきます。アメリカでもいまシーンを引っぱっているダンサーにはじつはフィリピン系が多いんですよ。アジアのダンス文化には、日本では生まれてこない独自のものがある。日本勢はうかうかしていられません。

『DANCE DANCE ASIA –Crossing the Movements』マニラ公演 ワークショップの様子 ©Vincent Coscolluela / DANCE DANCE ASIA

石井:フィールドワークの経験からいえば、韓国、インドネシア、インドには土地に根付いた独自の伝統的な舞踊文化があり、それぞれがあまりに豊かで、時に刺激的で圧倒されます。それは祭儀としての枠組みを踏襲しながらも、体の芯からパワーを放出する「魂」のある身体文化なんです。日本の舞踊文化は、型や技芸の鍛錬には長けていて、それを美として完成させるのだけれど、その奥にあるべき「魂」が欠落してしまうのを見ることがあります。現代のパフォーマンスは、既存のものからどれだけオリジナリティーを生み出せるかが問われる時代。自分自身を育んだ文化とは異質な身体言語に積極的に触れることで、違う次元の作品が生まれてくる。観客もダンサーも領域を超えて交流し、自分をひらいていくべきですね。

単に「ダンス」って呼んでいいと思うんですよね。先輩たちへの敬意をこめるなら、安易にストリートとは呼べませんから。(shoji)

―日本のストリートダンサーを見ていると、ある特定のスタイルを一途に追究したり、縦社会的なイメージを感じることもあるのですが、実際はどうなんでしょうか?

shoji:多くのダンサーは、新しいスタイルにチャレンジすることに抵抗感はないように思いますが、シーンがいまのように大きくなかったころから、日本でストリートダンス文化を手塩にかけて育ててきたオリジネイターの方たちには当然誇りもありますし、「それはちがう」「ヒップホップじゃない」というこだわりを持つダンサーももちろんいます。石井さんのおっしゃられるとおり、日本人が伝統や様式美を大切にするのはストリートダンスでも同じで、欧米では人口が減ってしまった歴史のあるスタイルが日本では進化を続けていて、それを学びにくる外国人ダンサーもたくさんいるんです。

―それはすごい(笑)。

shoji:1つのスタイルを追究し続けるダンサーもかっこいいと思いますし、一方、コンテンポラリーダンサーと一緒にクラブでパフォーマンスをしたり、ジャズやバレエを取り入れたワークショップやレッスンを行なうストリートダンサーもいて、そちらも非常に魅力的に感じます。ぼく自身もハイブリッドに抵抗感はありません。音楽も多くは既存の曲を使いますが、最近はジャンルも色々ですし、ここ数年は自分もヒップホップで踊っていないんです(笑)。だから、単に「ダンス」って呼んでもいいと思うんですよね。おおざっぱなジャンル分けのほうがラクでいい。先輩たちへの敬意をこめるなら、僕らのダンスを安易にストリートダンスとは呼べませんから。

石井:ダンスにとってサウンドは重要で、時にはダンサーの身体以上に物語ることがあります。既成の音楽に限界を感じて独自に編集した音源や、音を使わず無音の空間で身体性を際立たせるような作品もある。アメリカのポストモダンダンスやコンテンポラリーダンスは「既成概念」を乗り越えることで発展してきたので、特にどんな音や音楽を使うのか、使わないのかということに、ダンサーはセンシティブでなければならない。たとえばフランスで出版されたコンテンポラリーダンスの本で「ノンダンス」という言葉がタイトルの一部になっているものがあります。まさに「踊らない」ダンス。作品として時間と空間を満たす必然性がそこにあれば、ダンサーがそこにいること自体がアートになりえます。

shoji:ノンダンスは偶然、映像で見たことがあります。パフォーマンスがはじまっても全然動かないから、コーヒーを入れて戻ってきたら、まだ同じ位置に立っていた(笑)。途中で出て行く観客もいたり、ついつい早送りしてしまいましたが、ダンス文化を挑戦的に切り拓いてきた歴史の一部だったんですね。

石井:もちろんテクニックの魅力はあらゆる種類のダンスにあって、訓練された身体性もとても重要です。ただ、バレエでもピルエット(回転)が得意だからといって回転ばかりしているダンサーがいないように(笑)、ダンスという表現はテクニックを競うのがすべてではなく、自分がいまいる空間をどう扱うのか? ということや、踊っている根底にどんなコンセプトがあるのか? ということなど、トータルの表現の可能性がひらかれています。それらをどういうバランスで観客に訴えるのかということですね。

ダンサーがいくら「ダンスおもしろいよ、観にきてよ」って言っても、そこには「ダンスが好き」というエゴが含まれていると思うんです。(shoji)

shoji:いま活躍しているストリートダンサーの多くはオールラウンダーを目指していて、あるジャンルのスキルを一定のレベルまで高めた後は、その次のチャレンジに向かっています。ぼくたちもハリウッドのミュージカル映画から、ジーン・ケリーなどに影響を受けて、ダンスと物語の融合を目指しています。

石井:ダンスは時間芸術ですから、30分なら30分の作品のなかに物語の構造があって、その展開を見せていくというやり方があります。その一方で、まったく意味もストーリーもなく、純粋に踊る喜びだけが持続する、あるいは「踊る喜び」とは別種の、クールに「ムーブメント(動き)」そのものを積み重ねる、極めてコンテンポラリーなスタンスもあるわけです。インドの伝統舞踊でも、「ヌリティア」という物語の流れの一端を演じて見せるダンスと、「ヌリッタ」という複雑なテクニックの歓びを見せる抽象的なダンスを分けて考えます。バレエの世界では20世紀前半にジョージ・バランシンという振付家が、身体の動きの構成そのものを魅力的に開示する「抽象バレエ」の美学を確立しました。ストリートダンスでも『A Frame』は、三人の演出家(oguri from s**t kingz、Jillian Meyers、スズキ拓朗)が、16名のダンサーのシークエンスをうまく構成して、物語性と抽象性をコントロールしていましたよね。

『A Frame』 ©Tadamasa Iguchi / DANCE DANCE ASIA

shoji:『A Frame』の合同リハーサルは2週間と短かったそうですが、テクニックと演出が融合していておもしろかったですね。次の展開の可能性を感じました。1990年代生まれの若いダンサーたちにとって、優れたテクニックを見せたい部分も当然あったと思いますが、物語を紡いだり、他者と共感しあう経験は、ダンス表現の可能性にも意識を向けるきっかけになったと思います。

石井:「作品」としてのダンスに最終的に求められるのは、トータルな演出力だと思うんです。単に得意技と即興を見せているだけでは20分持たせるのが難しい。不特定多数の観客に身をさらすことは、そのスケールが大きくなればなるほど演出力を問われます。たとえば、伝統的なサーカスは、技を披露する芸人とその間をつなぐクラウン(道化、ピエロ)というスタイルが飽きられ、都市化により集団移動のシステムが困難になり、あわせて映画・テレビなどほかの娯楽メディアの興隆により、20世紀後半に衰退しました。しかし、1980年代になると、演劇、舞踊、美術、ミュージカル、ロックなど他ジャンルの要素を積極的に取り入れ、現代的な演出と構成によるパフォーマンス性を重視することにより、ヌーヴォーシルク(新しいサーカス)として甦りました。コンテンポラリーダンスの世界でも、ダンスのことだけ考えていても埒があかないことがあります。どう生きて、食べて、人と接し、世界を見ているかが、作品性と密接につながっていくわけなんですね。

『A Frame』 ©Tadamasa Iguchi / DANCE DANCE ASIA

shoji:いつも思うのですが、ぼくのようなダンサーがいくら「ダンスはおもしろいよ」「観にきてよ」って言ったとしても、そこには「ダンスが好き」というエゴが含まれていると思うんです。お客さんにダンスという身体言語の魅力を伝えるためには、ダンスそのものを見せるだけでなく、演出力でそのクオリティーをさらに高める必要がありますよね。

ダンスで時代に異を唱えることもアリなんです。(石井)

石井:一方で、いまのダンサーやアーティストには「歴史観」も問われていると思います。多くの先人たちによって紡がれてきた歴史の最先端に立って仕事をするためには、そこに至る流れをどう捉えるのかという眼差しも必要です。そこにその人のスタンスが表れます。自分たちが生きているこの時代をどう見るか? 自分の立ち位置をどう見るのかということですね。

shoji:最近アフリカのダンスにも興味があるのですが、彼らの身体のリズムがアメリカに渡ってストリートダンスの原点になり、新しい表現スタイルが生まれていくきっかけとなったとともに、近年のアフリカ社会の成熟により、また新しいダンスの波が起きようとしていると感じます。一方、イスラム社会の一部の国では外で踊ることも許されず、屋内の閉じたコミュニティーのなかで隠れてダンスレッスンが行なわれているところもあります。ぼくたちが生きているのは、やりたいことができる環境に恵まれている国・時代なのだと思いますが、その現状に満足せず、次の世代のためにもよりレベルを上げて、より良い環境を作っていく必要があるのを感じています。

石井:ダンスで時代に異を唱えることもアリなんです。1980年代以来、イギリスのマイケル・クラークという振付家は、バレエ界のエリートダンサーでありながら、一部の人たちが眉をひそめるのをよそに、実験的な作品を作り続けています。舞台上にヌードや異性装、自分の母親を乗せたり、ロックやパンク、同性愛のイメージを前面に出しました。土方巽の「舞踏」も西洋のダンスの歴史に真正面から抗うように、「踊れない身体」を再発見しました。現実の世界は一見自由でありながら、制約に満ちています。コントロールしつくされた社会では、身体の行動様式のディテールにまで制約が行きわたる。そんな現実を作品でコピーしていても意味がありません。芸術であるからこそ、なにものにもとらわれない発想で自由に表現できるはず。10代と50代、60代のダンサーが同じ舞台に立つのを観てみたいし、訓練された特別な人だけでなく、病に倒れた人も老いた人も障害を持っている人も、体を動かして表現する自由をもっている。ストリートダンスにはそれがどんな難しいテクニックでも、街を歩いている誰かの身体から湧いて出てくるような、学びを超えた自由があります。世代論で片付けられない身体表現の無限の可能性を開拓して、言葉、世代、人種、性別などあらゆる違いを超えて新しいものを作ってほしいですね。表現者の特権はまさにそこにあるからです。

- イベント情報

-

- 『DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements』

-

2015年10月28日(水)~11月1日(日)全6公演

会場:東京都 三軒茶屋 世田谷パブリックシアター

10月28日出演:

タイムマシーン

Red Print

PHILIPPINE ALLSTARS

Sem'udacha

10月29日出演:

SNAZZY DOGS

TAPDANCERIZE

S.I.N.E

free line

10月30日:

s**t kingz

BIG4

THE ZOO Thailand

Nicol.Crossence

10月31日昼公演出演:

梅棒

Moreno Funk Sixers

S.I.N.E

10月31日夜公演出演:

BLUE TOKYO

Memorable Moment

PHILIPPINE ALLSTARS

11月1日出演:

東京ゲゲゲイ

Hilty & Bosch

THE ZOO Thailand

料金:S席4,000円 A席3,000円 通し券20,000円(S席のみ)

- 『Shibuya StreetDance Week 2015』

-

2015年11月22日(日)

会場:東京都 代々木公園、渋谷 HARLEM

2015年11月23日(月・祝)

会場:東京都 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-