労働が機械に置き換えられ、人間にとって「必要とされる仕事」は変化していく

デジタルテクノロジーが進化するにつれて、人間に課せられるルーティンワーク的な仕事は減っていき、創造的な業務が一般的になってきている。(現時点で人間でしかできないような複雑さや責任が伴う業務を除く)創造的でない仕事は機械(コンピュータ)との競争で、そのコストはどんどん下がっていく一方だ。

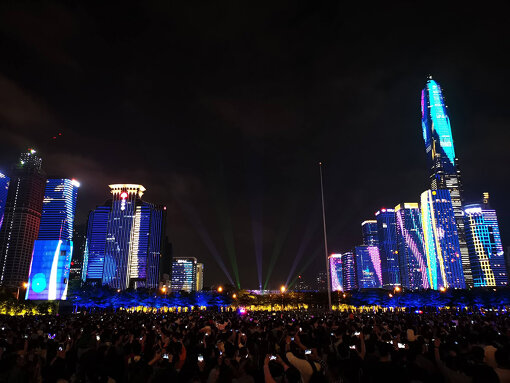

筆者は「世界の工場」と呼ばれる中国の深セン市に住んでいる。ほんの20年ほど前まで、ここ深センは、世界中の製造業社によって何十万もの人が雇用され、ベルトコンベアのライン作業を行うような大工場がいくつも建っていた場所だった。

今の深センは、製造を下請けする大工場よりも、独自の製品を開発して世界に向けて売り出すスタートアップ企業の街として有名だ。iPhoneなどを製造する大規模な工場こそ現在も存在するが、大規模な製造業は自動化・機械化され、より人件費の安い地域への移転は止まらない。深セン市は現在「世界の工場」でなく、付加価値の多い仕事を志向する「ハードウェアのシリコンバレー」と呼ばれている。

製造業以外でも、世の仕事内容は時代とともに大きく様変わりしてきた。ファイリングや書類のまとめだけを行うサポートスタッフや、バブル期に一般職と呼ばれていた採用は大きく減り、会社の売り上げに貢献するような、「新しい仕事を作る」職種の採用にシフトしていった。

かつては「とりあえず先輩の仕事をひたすら学べ」と言われていた新入社員も、すぐに「ブレストに参加して、何か企画を考えてほしい」という機会が増えている。そうした変化は、かつてサポートスタッフが行っていた仕事をコンピュータ(デジタルテクノロジー)が代替している証だろう。

仕事にクリエイティビティーが必要とされる現代

誤解を恐れずに言えば、かつては「仕事」とは一般的にルーティンワーク化された作業や業務のことを指し、クリエイティビティーを求められることは例外的なものだった。それがデジタルテクノロジーの進化によって反転し、人間がやる仕事の多くは、「何か新しいことをやる」創造的なものに移っている。

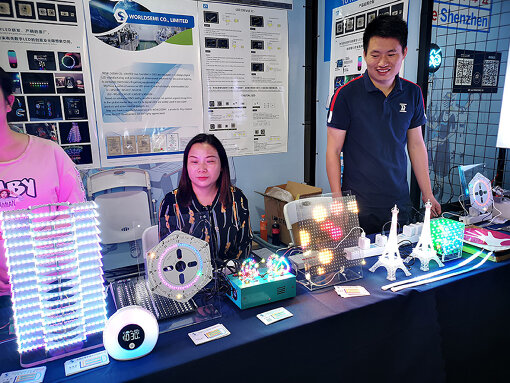

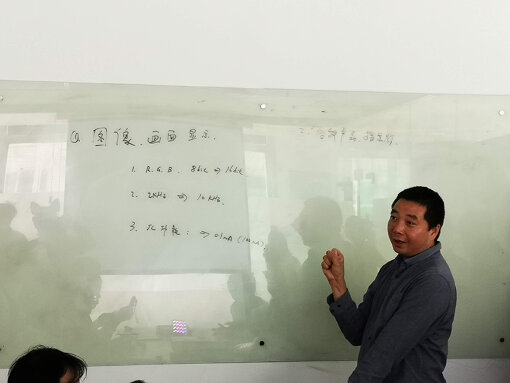

たとえば、前述の深センの「市民中心」のビルを光らせているLEDを開発するWORLDSEMIという企業を例にあげよう。彼らは制御用のマイコンをLEDと一緒のパッケージにするという技術面と製造面での工夫と、複数のLEDを直列に繋げられるという製品企画面での工夫の2つを成し遂げ、1つ数円で制御可能なLED製品を発売、年間1億個を超える売り上げを記録し成功している。

CEOである尹さんは、自らLEDの設計開発を行い、深センで行われる『Maker Faire Shenzhen』にも出展している。尹CEOは会場で様々な作品を興味深くチェックし、自社のLED利用者とも交流していた。

クリエイティビティーを育むには? 解のない問いを持つことの難しさ

こうした「デジタルテクノロジーを取り入れて、新しい仕事を作り出す」流れが世界の主流となった中で、特に目立った動きを見せているのが中国だ。下請け工場の記憶が色濃く残る中で、「仕事を自分たちで作り出す」段階に進もうと、中国はこの大変化に大きな投資をしている。

筆者も少し登場している上記のビデオは、上海でのメイカーイベントのものだ。「何かを思い描いて、実際に作ること」のために、アメリカ、イギリス、中国、日本、中東諸国など世界中でこうした大きなイベントが開かれている。同時に子供向けのプログラミングクラブが相次いで開設されるなど、テクノロジーとアートの両面の視点から「何かを作ること(クリエイティブになること)」を促進する流れは、世界のどこでも見られるようになった。

教育面では、Scratchのようなプログラミングを学ぶ環境や、Visual Studio Code(通称VSCode)のようなプログラミングツールなど、プログラミングを含めたものづくりをそれまでよりも身近にする優れた開発ツールや教育ツールが続々開発され、様々な大学がオンラインでコンピュータサイエンスを学ぶ講座を公開している。オープンソースのソフトウェアが集積しているGitHubへの新規参加者は2018~2019で年間44%もの伸びを見せている。近年の伸びは多くはアジアから参加している若者たちだ。

例えば、タイでの『TJMW Student Design Competition』のような投票などで評価する正解のないビジネスコンテストが多く開催されるなど、様々な方面で試行錯誤が繰り返されている。2020年に開催されたコンテストでは、植物の蘭が有名なタイの山岳地帯に位置する学校の生徒による、蘭の生育環境を徹底的に調査し設計したIoT温室が『Sustainable Agriculture賞』に選ばれた。その受賞理由には、単なる高度な技術だけではない課題意識や発想の豊かさ、作品の趣味性や独自性といった複数の観点の総合的な評価軸が伺い知れる。

クリエイティビティーを促進するためには、決まった道筋があるわけではない。そもそも創作は決められた正解もヒントもない中で、自ら問いを発することからスタートする。そのため、ある特定の成功モデルが存在しないのだ。

試験やテストのように点数で決まるのではない、投資家や教育者など様々な審査員が技術やアイデア、完成度を総合的に考えて判断する、スタートアップが判断されるのと同様の評価軸が、今後のクリエイティビティーが果たす大きな指針になるだろう。その時、教育はどんな役割を果たすべきだろうか。

その点で言える確かなことは、何をクリエイトするにしても「あれば役に立つ」のが技術系教育だということだ。2014年にアメリカのオバマ大統領(当時)がホワイトハウスで『White House Maker Faire』を開催し、STEM教育(Science、Technology、Engineering 、Mathmaticsの頭文字をとった理数系教育)に力を入れることをアピールしたことは、世界の注目を集めた。

日本の義務教育でもプログラミング教育が導入される(小学校では2020年度から必修化)ことは記憶に新しい。STEMに、「何を作るか」の意味でArtを組み合わせたSTEAM教育という呼び方も一般的になりつつある。

アイデアを現実化する人間を育てるSTEAM教育の理想は、まさにモノ作りの愛好家「メイカー」の人物像そのものだ。STEAM教育は多くの国でメイカー教育とも呼ばれているのもその所為だろう。

デジタルテクノロジーを駆使して作りたいものを実現する「楽しさ」が駆動し、技術と興味関心が高次元で融合したクリエイティビティーから、世界を変える大きなムーブメントが生まれてくる日も近い。

中国で「メイカー」とは、新たにビジネスを作る人のこと

大量生産製造業の「maker」と対比して、自分で作りたいモノを作る人たちは「Maker」や「MAKER」と呼ばれる。日本語では製造業の「メーカー」に対して「メイカー」と当てられる。

中国大陸では「創客」という字が当てられ、より「ないものを作り出す」クリエイティビティーに焦点が当てられた呼び名になっている。日本語で「スタートアップ」は、中国では「創業」となり、こちらも近い意味だ。

中国を代表するIT企業のアリババグループは独自のメイカーイベント『淘宝造物節(Taobao Maker Festival)』を開いている。ここでの「メイカー」の定義はさらに広がっていて、「自分で商売をはじめた」ぐらいの意味になっている。会場にはセレクトショップ等も並ぶ。

アリババはこれまでも、「これまで自分で商売をしていなかった人が、商売をはじめられる」サービスを公開してきた。個人や小企業でも販売をはじめられるネットショップ、代金回収のペイメントサービス、事業資金をオンラインで借りられるサービス、小企業のマーケティングを助ける仕組みなど、アリババが開発した多くのサービスは起業家を増やすためのものだ。

自分のアイデアで製品を作るのは、新しいビジネスを作り出す良い方法だが、アリババにしてみたら「他の人がまだやっていない商売」であれば、セレクトショップであれサービス業であれ、モノ作りに限らないのだろう。「創客(メイカー)」という言葉は、中国大陸で起業家と同じような意味で扱われているのだ。

デジタルテクノロジーは21世紀の絵の具となっていく

「インダストリー4.0の時代に向けて、子供たちが科学と出会って能力を伸ばしていくチャンスを多く提供する」。これは2019年11月に開かれた、マレーシアの『Penang International Science Fair 2019』で州知事が行った挨拶だ。

マレーシア、ペナン州の小中学校が多く参加する科学の祭典には、5万人を超える子供たちが集まり、クリエイティブとハイテクを楽しんだ。ソニーやインテルなど、ペナンにオフィスを置く海外企業や地元企業が自社の技術を子供に楽しませるブースを設置したほか、子供たちも自ら作ったものを来場者に見せて評価してもらう。

会場には、マイコンで作られたIoTロボットも、ミシンや絵の具で作られたものも同じように並べられていた。デジタルテクノロジーはクリエイションのための道具として、よりカジュアルに使われるようになってきていることを実感させられる。

たとえばある音楽の演奏が、演奏の技術面だけで評価されないように、またはある絵画作品が写実的な技術だけで評価されないように、デジタルテクノロジーはたんなる1つの道具にすぎない。扱うための障壁はますます低くなり、扱う技術の高さだけで評価されるのは困難になっている。すでにデジタルテクノロジーは、絵の具のようなごく自然な「表現手段」の1つとなっているのだ。

ペナン州知事が語った「インダストリー4.0」とは、決められたモノを効率よく作るのではなく、自分のアイデアを具現化して新しい製品を作り出すということだ。これからの産業の形は、「自分のアイデアを具現化し、新たなビジネスを作り出すこと」とイコールになっていく。

20世紀にはそれぞれ別々の領域だった、製造とクリエイティビティーと新規事業開発が、21世紀にはデジタルテクノロジーの元で繋がっていくだろう。TeslaにせよiPhoneにせよ、近年に先進国から生まれてきたサービスや製品には、想像上のアイデアだったものが具現化され、それが世界を書き換えていくようなアート的な側面があった。かつては先進国の産業をコピーしコストダウンしていた中国や東南アジアも、今は新しいビジネスを作ることへの意識が高まっている。

クリエイティビティーは、自分から手を動かすことで磨かれる。それらはメイカーフェアのような機会に共有されることで、他人の目に触れられ、本人すら気づいてない素晴らしさが発見され、一気に世界中へと知れ渡っていく。

クリエイテビティーは、そうしたコミュニティーの関係性から生み出されていくものでもあるだろう。ありとあらゆる人にものづくりの楽しさをもたらす「手を動かすことの民主化」であるメイカームーブメントは、21世紀の教養として今後より一層、価値を増しつつある。

- プロフィール

-

- 高須正和 (たかす まさかず)

-

メイカー向けツールの開発 / 販売をしている株式会社スイッチサイエンスのGlobal Business Developmentとして、中国の深センをベースに世界の様々なメイカーフェアに参加し、パートナーを開拓している。メイカーフェアはアメリカ発、DIYや起業家の集まる世界的なハードウエアイベントで、同様のイベントはアジア各地で開催されている。高須は深セン/シンガポール/上海などで運営をサポートしている。インターネットの社会実装事例を研究する「インターネットプラス研究所」の副所長、JETRO「アジアの起業とスタートアップ」研究員、早稲田大学ビジネススクール非常勤講師なども務める。著書に『メイカーズのエコシステム』『世界ハッカースペースガイド』、訳書に『ハードウェアハッカー』ほか、Web連載も数多い。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-