女優・モデルの臼田あさ美の写真集『みつあみ』はちょっと変わった写真集だ。まず、奥山由之、川島小鳥、藤田一浩という、三名の写真家たちが臼田という一人の女性を撮影し、それぞれの写真が10~20ページ単位でシャッフルするように掲載されている。そして、そこに写っているのは、いわゆるグラビア写真という類いのものではなく、台南の路地裏でおどけていたり、夜の公園で木登りしたりする、なんとも脱力的なものばかり。そこには、間違いなく臼田あさ美という人の魅力、可愛らしさ、美しさが記録されている。

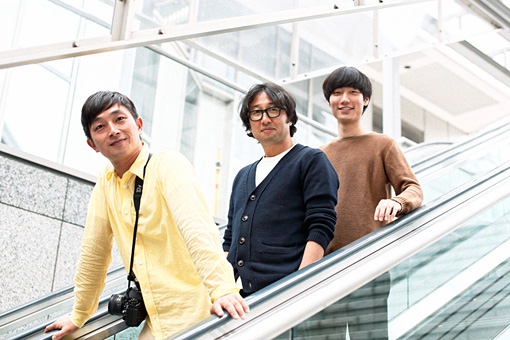

そんな『みつあみ』の刊行を記念して、臼田と三名の写真家によるトークショーが4月、青山ブックセンター本店で開催された。そして、このインタビューはその終了直後に行われたものである。臼田不在の本インタビューでは、それぞれの写真に対する印象が語られることになった。現代の写真家たちが持つ、三者三様の写真論をご堪能あれ。

写真はもともと思い出を記録することが目的で、商業的なものじゃない。(藤田)

―『みつあみ』は、みなさんが個人的に臼田さんを撮影していた写真を、結果的に一冊にまとめた写真集ですよね。

藤田:僕は臼田さんのことを、すごく明るい部分があるけれど、そこにちょっとした影の部分、憂いや翳りもある人だと感じていて。写真って「光」を写すものですが、それは同時に影を写すということでもあって、例えば臼田さんが笑った瞬間にすっと横切る影が気になるんです。たぶんその正体を知りたくて、僕から「撮らせてもらえないですか?」ってお願いしたのだと思います。

奥山:たぶん、生きていれば影の部分って誰しも持っていますよね。それを隠して生きる人もいるけれど、臼田さんは受け入れているし、影の部分があることを本当に普通のこととして捉えている印象があります。それってとても人間らしいなと。

川島:初めてあさ美ちゃんを雑誌の仕事で撮影したときは、ばっちりメイクをしていて、僕のほうが緊張気味だったんですよ。でも帰り道に会ったらほとんどノーメイクで「気が合いそう!」って。前髪パッツンで、ポニーテールにしていて、黒いタートルネック着て、すごく可愛かった。

―『みつあみ』は、その撮影から10年くらい経っているんですよね。

川島:そう。その後もたまにご飯を食べたりしていて、僕が写真集『明星』の撮影で毎月台湾に通ってる話をしたら、あさ美ちゃんが「行ってみたい!」と言ったので「じゃあおいでよ~」って。「せっかくなら写真撮りたいね」なんて話はしたけれど、それも、遊びに来るついでみたいな感じで。そのとき、あさ美ちゃんも転機のタイミングだったのかなと思うんですけど。

―三人ともあくまでも、仕事としてではなく、日常の中で撮影していたのですね。

藤田:今回はたまたま写真集になりましたけど、写真を撮る行為というのは、自分の思い出や大事な人を記録することが目的で、本来は商業的なものじゃないんですよ。僕も日常的にカメラを持ち歩いているタイプですから、その中に臼田さんとの時間も自然に入ってくる。だから、お酒飲んだ帰り道の、気持ちのいい酩酊状態で撮られた写真なんかもある。

―臼田さんが雪の上に仰向けになっている写真ですね。

藤田:そうそう。

奥山:『みつあみ』に入っている写真は、本を前提として撮っていないので、臼田さんをこう見せたい、こう見てほしいという意識は全くないものばかりで。「いい写真を撮るぞ」という意識とはまた違う気持ちで撮った写真を、ブックデザインの祖父江(慎)さんがセレクトしてくれたので、それも良かったなと。

―それぞれが撮った写真の印象はいかがですか?

川島:二人の写真のほうが色っぽさが出ていてセクシー。僕の写真は友達っぽいな。

奥山:それは僕も思いました。

藤田:小鳥さんの写真は、臼田さんがかなり油断しているよね。小鳥さんと奥山くんは、それぞれアプローチは違うけれど決定的な瞬間を撮っている。でもアンリ・カルティエ=ブレッソン(20世紀を代表するフランス人写真家。スナップ写真を得意とした)のような「決定的瞬間」ではなくて、独特の間合いだったりズレがある。奥山くんは、被写体そのものじゃなくて、その手前に漂う、撮影者との関係性に目を向けている印象があるな。撮影者を1、被写体を2とすると、1.5くらいの距離。それが1.7になったり、時には2.3になったりもして。

―2.3だと臼田さんのいる位置を通り過ぎちゃっていますけど(笑)。

藤田:奥山くんの写真には、そういう変な表現をしたくなるような「ズラし」があるんだよ(笑)。可愛くニコっと微笑している瞬間には絶対シャッター押さないんだろうな。前に一度だけ撮影している奥山くんを見たけれど、僕にはない感覚で、すごく面白かった。

―藤田さんの場合は、被写体に面と向き合う感じですか?

藤田:僕はね、被写体との距離をけっこう探る。だんだん近寄っていって、ちょっと引いて、また近づいていく。

―合気道っぽいですね。

藤田:僕も大人なので、距離感は気をつかいますよ。だって初めて会う写真家にいきなり「ガー」って迫られたら、イヤじゃない(笑)。

「ここを撮るでしょ?」ってお互いにわかっているポイントでシャッターを切るのが恥ずかしい。(奥山)

―たまたまかもしれないですけど、奥山さん、川島さん、藤田さんがそれぞれ20代、30代、40代なんですよね。

川島:あ、ほんとだ!

藤田:最年長としては、それは気づきたくなかった(苦笑)。

―年齢にグラデーションがあることで、人生経験による臼田さんに向けられた眼差しの違いがあると思うんです。藤田さんから見ると、一番若い奥山さんの撮り方はどんな風に見えましたか?

藤田:若いからすごく動ける上に、さらに機動性のいいカメラを使っているでしょ。フィルムも高感度だから、どんな暗いシチュエーションでも撮れるし、ポケットに収まるサイズだし。

奥山:「写ルンです」(富士フィルムが1980年代から販売しているレンズ付きカメラ。高感度ISO1600フィルムを搭載)だけを使っているわけじゃないですよ(笑)。

―でも、写ルンですの他にも「コンタックスT2」「T3」など小さなコンパクトカメラは多用されていますよね。そういう手軽な機材を使うのも、さっき藤田さんが言った1.5、1.7の距離感を作る秘訣だったりするのかな、と。

奥山:「撮りたい」って思う瞬間が来るのと同時かちょっと先ににシャッターを切りたいんですよね。一眼レフみたいな設定の細かい大仰なカメラだと、「撮りたい」タイミングと「撮れる」タイミングが少しズレるんです。僕は映像をしばらくやっていたので、撮りたい瞬間、記録に収めたい瞬間が人よりも多いタイプの写真家だと思うんです。どんどん撮りたい瞬間がやってくるから、それを逃さないために今の機材にたどり着いた気がします。あと、藤田さんがおっしゃっていた1.5っていうのは、被写体の撮られる意識がONになるちょっと手前や、OFFになったちょっと後の時間のことですよね? 僕はそういう瞬間こそが、一番その人らしさが出ていると思うんです。

藤田:そうだよね。

奥山:あとは、被写体の人が「ここを撮るでしょ?」ってわかっているポイントでシャッターを切るのが、どうにも恥ずかしいんですよね。

―それってキメ顔的なものですか?

奥山:記念写真撮影みたいな、ある意味形式的な状況はむしろ好きなんですけど、「ここで撮ってね」みたいな意識があるにもかかわらず、それを自然を装っているのがなんだか恥ずかしくなっちゃうんですよね。(笑)大勢が一緒にいるシチュエーションで、恋人同士が見えないとことで手を繋いでいる感覚というか、小っ恥ずかしくて少し笑ってしまう。

―臼田さんはそれを称して「奥山さんが一番変態っぽい」って言ってましたね。

奥山:そうですね(笑)。

この人の一番可愛い瞬間を撮っておかなきゃいけない、っていう使命感があるんです。(川島)

―逆に一番シャッターを切らない人として、臼田さんは川島さんを挙げていましたね。

川島:自分ではいっぱい撮っているつもりだったんだけどなあ(笑)。

―川島さんの写真って、撮ることの喜びそのものが伝わってくるような印象があるので、枚数が少ないのはたしかに意外でした。代表作の『未来ちゃん』(佐渡島に住む子どもを1年間にわたって撮影した写真集)に顕著ですが、撮ることの多幸感や、被写体を肯定するような感覚に満ちていますよね。川島さんにとって写真を撮る動機ってなんでしょう?

川島:「(この人)いいなー!」と思うからですかね。あと、けっこう遊びながら撮っています。あさ美ちゃんとの台南の撮影でも、初対面の人の家に突然お邪魔して、その場でいきなり撮影会を始めちゃったり……。あと、動機はやっぱり「使命感」のような気がしますね。あさ美ちゃんの一番可愛い瞬間を撮っておかなきゃいけない、っていう。『未来ちゃん』のときも同じ動機でした。

―写真集『未来ちゃん』は、佐渡島に住む小さな女の子を1年かけて撮っています。やっぱり、そのとき、その場でしか撮れない被写体でしたね。

川島:撮影していると、いろいろな偶然がポジティブに働くんですよ。衣装も特にスタイリストさんが付いてきたわけじゃなくて、あさ美ちゃんが日本から持ってきた私服と、台南で古着屋をやっている子たちから借りた服。その場で、みんなでパッと選んで出かけて行ったり。

奥山:小鳥さんの写真って、赤がいいですよね。

藤田:色の感覚がすごくいい。

―あとはやっぱり使命感ゆえなのだと思うんですが、川島さんは真正面から臼田さんを撮ってますよね。

川島:うん。

―トークショーでも三人とも「大事な人を撮る」ってことを写真の大切な目的として話してらっしゃいましたが、ここまでダイレクトに撮ろうとすると、やっぱり多くの人は照れちゃって、ここまで思いっきりシャッターは切れないと思うんですよ。

藤田:えー、照れていいじゃないですか(笑)。

奥山:友達は撮れるけど、仕事だと少し照れますよね……。

―いろいろな意見が(笑)。

川島:あさ美ちゃんが素晴らしいからね。僕は自分の照れを捨てます。

―あ、照れはあるんですね。

川島:あると思います。でも、照れている場合じゃない。使命があるので(笑)。それと人とのコミュニケーションは、カメラがないほうが絶対に照れますね。

藤田:手持ち無沙汰になっちゃうよね。言葉で場をつなげないといけないから。

―カメラがコミュニケーションの道具になりうるってことですか?

藤田:シャッター音が大きいからさ、相手に「今撮ったよ」っていうのが伝わるでしょ? それが了解になって、お互いの関係が変わっていくんですよ。僕は「ガシャガシャガシャ!」って自分を押しつけるような撮り方はしないで、相手にも反応するというか考える時間は与えたいと思っている。そうやって意思疎通をはかっているので。写真家によって自分が得意とする間合いやリズムは変わりますよね。

川島:ですよね。

不安定さ、バランスの悪さが露わになる瞬間に「可愛らしい」は生まれやすいのかも。(奥山)

―みなさんは商業の分野でも精力的に活動されていますが、作品としての写真と、仕事としての写真の間に明確な違いあると思いますか? 例えば奥山さんの写真は、その境界線の曖昧さが特長でもあり、人気の理由でもあると思います。

奥山:そうしたい、という意識があるわけじゃなくて、それしかできない、というのが本心です。もちろんお仕事においては一緒に制作する人たちの期待に応えたいという気持ちもありますし、何より誰かの心にできるだけ長く残る写真を撮りたいと思っています。でも僕にとっての勝負は「お母さんのiPhoneを手にした子どもが、初めて撮った写真」の感覚にどれだけ近づけるかなんです。写真を撮り始めた頃は、散歩していて「花がきれいだな」「雲がきれいだな」っていう理由で撮ることができるけれど、だんだん写真を撮る筋力が身に付いてくると、美意識に基づくジャッジが厳しくなって、それが写真を写真に見えなくさせる要因になるんだと思います。つまり、テクニックの向上や、自分の思考の変化によって、写真が情報のための「画像」に見えちゃうんです。

―なるほど。

奥山:一方で、小鳥さんの写真は、撮られた人がすごく喜んでいるのが、写真そのものから伝わる。それは僕にはないもので、すごく魅力的だなって思います。

藤田:小鳥さんの写真はユーモアがあるよね。二人でただ散歩しているだけだと思うし、そのあるがままの状態が写真に写っているけれど、そこを飛び越えてくるものがたくさんある。

―奥山さんがトークのなかで「可愛い」と「可愛らしい」は違うものだっておっしゃっていましたが、その感覚は、川島さんの被写体のすべてを肯定するような写真への姿勢とはちょっと異なるものなのかなと思います。

奥山:「可愛い」と「可愛らしい」は、もちろん重なっている部分もあるんですけど、基本的に「可愛らしい」は僕ら見る側の主語であって、見られる本人は決められないものなんですよね。例えば「子どもがソフトクリームを食べる」という様子は「可愛い」と理解できるものだと僕は思うんですよ。

―パッとイメージが頭に浮かびますよね。記号化されている。

奥山:でも、思わずソフトクリームを落としてしまって泣いてしまったとすると、本人にとっては可愛いことではないけれど、見ている側からすると「可愛らしい」と認識することもできる。そういった不安定さ、バランスの悪さ、角の取れてなさが露わになる瞬間に「可愛らしい」は生まれやすいのかもしれない。言い換えると、それは人間っぽいということかもしれないです。ある意味で臼田さんは、その「人間らしい可愛らしさ」をずるい程に持っている人だと思います。

―それって藤田さんが奥山さんの撮影に見出していた1.5の距離の感覚にも似ているし、そのものズバリな瞬間の前後を写真に撮りたいという奥山さんの心境にリンクしている気がします。

奥山:そうですね。僕が『みつあみ』を「強い」と思うのは、「可愛い」よりも「可愛らしさ」に属する臼田さんの姿が収められているからかもしれないですね。3者それぞれに対するリラックスがあって、人間らしさが出ている。だから臼田さんのファンも喜んでくれる内容になっていると思います。

川島:愛おしいよね。

奥山:「愛おしい」と「可愛らしい」は近いかもしれないですね。写真って、固体じゃダメだと思うんですよ。人と人、人と物、そういう関係や動きのプロセスを捉えてこそ、「可愛い」だけじゃなくて「可愛らしい」や「愛おしい」になるんだと思います。

藤田:アイスクリームを落としたときにシャッターを押せる人ってあまりいないと思うんですよ。普通の人は、アイスクリームを持っている可愛い姿を撮る。でも写真家になれる人は、みんなそこからちょっとだけズレたものをキャッチできるのかもしれませんね。

- 書籍情報

-

- 『臼田あさ美写真集 みつあみ』

-

2016年3月23日(水)発売

著者:臼田あさ美、川島小鳥、奥山由之、藤田一浩

価格:2,160円(税込)

発行:双葉社

- プロフィール

-

- 奥山由之 (おくやま よしゆき)

-

1991年生まれ。大学在学中の2011年に、第34回写真新世紀優秀賞受賞。受賞作『Girl』が2012年に写真集として出版される。2016年、写真集『BACON ICE CREAM』が第47回講談社出版文化賞写真賞を受賞。

- 川島小鳥 (かわしま ことり)

-

1980年生まれ。早稲田大学第一文学部仏文科卒業後、沼田元氣氏に師事。2007年、写真集『BABY BABY』発売。2010年、『未来ちゃん』で第42回講談社出版文化賞を受賞。2015年、『明星』で第40回木村伊兵衛賞を受賞。

- 藤田一浩 (ふじた かずひろ)

-

1969年生まれ。大阪芸術大学写真学科卒業後、文化出版局写真部、中込一賀氏のアシスタントを経て1997年渡仏、2000年帰国。主にファッション、ポートレイト、風景の撮影を手がける。

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-