アートの周縁とも思える領域を歩いているように見えながら、いつの間にかその中心にいる掴みどころのない存在――。アーティストであり、東京藝術大学美術学部長も務める日比野克彦の活動は、そんな風に形容することができるかもしれない。

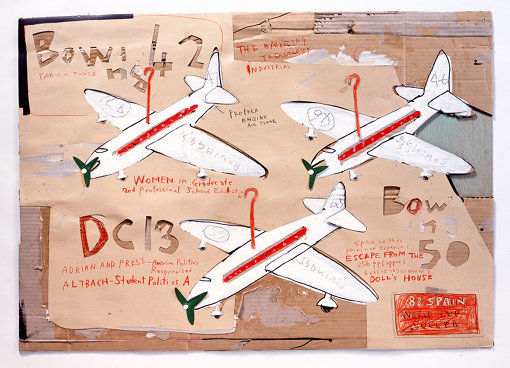

1980年代初頭、ダンボールで作られた軽やかな作品で、サブカルチャーとアートの境界付近から登場した彼は、その後、デザインからテレビ司会者まで多領域に活躍。表現方法にこだわらない、こうしたアーティスト像は時代の先駆けだった。さらに、90年代後半より日比野が始めた芸術大学と社会をつなぐ取り組みや、多様な人たちと共に行うアートプロジェクトは、いまでは一般的な光景になっている。

「僕自身はずっと変わっていないつもり」。そう語る日比野は、その活動の軌跡でどのようなことを考えてきたのか。今回は、クマ財団第2期奨学生でもある若手アーティスト、スクリプカリウ落合安奈と丹羽優太にも同席してもらいながら、そんな日比野の思考を振り返った。クマ財団はジャンルを問わない表現者の奨学金制度で、3月21日から第2期生の作品展『KUMA EXHIBITION 2019』をスパイラルにて開催する。まさにいま自身の表現を模索している2人の若手アーティストを前に、日比野が語った言葉とは?

「はやく大学から抜け出さないと間に合わないぞ!」という焦りに近い危機感がありました。(日比野)

—日比野さんは東京藝術大学(以下、藝大)在学中の1980年代初頭、『イラストレーション』誌が主催する第1回『ザ・チョイス』展への入選や、パルコが主催する第3回『日本グラフィック展』の大賞受賞で脚光を浴びました。前者の応募の理由は、審査員でイラストレーターの湯村輝彦さんに作品を見てほしかったからだそうですね。

日比野:『ザ・チョイス』展は、毎回1人の審査員が講評するんだけど、僕は湯村さんの絵が好きだったから、とにかく自分の作品を見てもらえるのが嬉しくて応募したんだよね。当時、飯田橋のガード下にあった出版社に作品を持参したのをいまでも覚えている。応募したのは、ダンボールで作った平面と立体の合計3つ。平面作品が対象なのに、立体も出しちゃった。

平面作品は無事に掲載されたけど、立体の方は「立体は受け付けません」という「悪い例」として載ったんです(笑)。あとから聞いたら、その立体を面白がった湯村さんが、何とか載せる方法はないかと編集者に相談してくれたらしいんだけどね。

—ダンボールで作られた作品は日比野さんの代名詞となっていますが、なぜこの素材を使いはじめたんですか?

日比野:使いはじめたのは学部3年生のときですね。僕がいたデザイン科では、1~2年時にいろんな素材に触れて、自分に合う素材やものの作り方、考え方を見つけていくんです。2人もそうだと思うけど、素材が変わると考え方も変わるよね?

落合、丹羽:そうですね。

日比野:例えば、どんどん足していける粘土と、削るしかない石では作り方のリズムがぜんぜん違う。だけど、僕はなかなか自分の身体に合う素材が分からなかった。そうしたなかで3年のとき、「対決」というテーマで作品を作る課題があったんです。画材屋で素材を探したけど、ぜんぜん決められなくて。

ただ、3年生ともなると、クラスメイトの個性がだいぶ見えてくるでしょ? 僕の場合、人から「これは日比野らしい」と言われるのが、スケッチだったんです。たしかに僕は、スケッチはできるけど、いざ制作をはじめるとなると自分としても無理していた感じがあった。だから、この他者からの指摘は嬉しい発見でした。

それで、いよいよ課題の締め切りが近づいたころ、校内の画材屋に行ったら、ふと隣の廃材置き場にあったダンボールが目に入って。そのラフな素材を使って作品を制作していったら、すごく自分のリズムでほしいものができたんです。

—近年、1980年代の美術に注目した展覧会が開催されていますが、日比野さんも含む出品者に感じるのが、美術以外のポップカルチャーからの影響です。当時の表現者にとってのジャンルや、ルーツの感覚はどのようなものでしたか?

日比野:僕は1958年生まれで、分かりやすく言うと東京タワーと同い年。テレビが各家庭に普及し出した頃で、僕も物心ついたころには白黒テレビが家にあった。それと、世界初のインスタントラーメンの発売日は、僕の誕生日の1週間前らしい(笑)。つまり、戦前から戦後にかけて、それまでの日本の文化がガラリと変わる時期だったんだよね。

もちろん、藝大には明治期から1970年代の「もの派」まで連なる、表現の積み重ねの歴史はありました。でも、こちらもそんな環境で育った20歳くらいの学生だから、作品を作るときにもそれほど戦前のものを引きずる意味はないって感覚はあったよね。

—アカデミックな表現に対しては、「重いな」と感じていたわけですね。

日比野:うん。同じころ世間では、セゾングループが海外の動向をどんどん紹介して、渋谷の公園通りができてストリートカルチャーが生まれ、『宝島』や『ビックリハウス』のようなサブカル雑誌も誕生していた。演劇では野田秀樹や鴻上尚史、文学では村上龍や村上春樹が登場した。

ファインアートにこだわっている場合じゃないってくらい、そうした文化が数年のうちにウワっと出てきた時代だったんです。そのなかで、「はやく大学から抜け出さないと、間に合わないぞ!」という気持ちがあった。いろんな公募展に応募していたのは、そういう焦りに近い危機感からでした。

「とりあえず日比野にやらせるか」みたいな依頼が山のようにくるわけです。そして、失敗が面白がられる風潮もあった。(日比野)

—「自分に合う素材」というお話がありましたが、落合さんは重量のあるインスタレーションも手がける一方、写真と透明な布やビニールを組み合わせる作品も制作していますね。

落合:私は毎回素材を変えるのですが、テーマは共通していて、フィールドワークから「時間や距離、土地や民族を超えて物事が触れ合い、地続きになる瞬間」を紡いだり、どんな人の間にもある「違い」について見つめ直す作品が多いです。

リサーチでいろんな国を訪れるなかで、移動前に自分が思い描いた作品の価値よりも、移動中の出来事がやりたいことに近い気がして。そこで移動中も制作できる写真や、透明な布のような、物理的な重みはなくても人の記憶に作用する素材を使いはじめました。

日比野:プロセスが面白いというのは、僕もよくわかる。作りながら感じるドキドキハラハラのプロセスこそ、美術の本当の面白さ。展覧会で完成品だけ見せて「いいね」と言われると、「本当に伝わっている?」と思うことが20代のころにありました。

そこで、いまで言う公開制作をはじめたんだけど、人前で制作していると、観客と話したり手伝ってもらうようになるんだよね。面白いのは、「黒く塗って」と頼んでも、人それぞれ黒の表情がぜんぜん違うこと。僕がいま、「TURN」をはじめとしたアートプロジェクトでやりたいと思っているのは、まさにそのプロセスや違いの発見の部分なんです。

「TURN」とは、「違い」を超えた出会いで表現を生み出すアートプロジェクト。 / 主催:東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人Art's Embrace、国立大学法人東京藝術大学、撮影:伊藤友二(Courtesy of Arts Council Tokyo)

—一方の丹羽さんは、和紙や墨、襖など日本画の伝統的な素材や支持体を使い、近年では大山椒魚を主要なモチーフに、人間と災害の関係を描いています。

丹羽:僕の場合、日本画をはじめたことに大きな理由はありませんでした。ただ、以前スイスに留学した際、日本画という巨大なコンテンツへの疑問が芽生えたんです。日本画の世界では『風神雷神図屏風』のように、同じ題材をいろんな絵師が描く。それは日本画の寛容性だと思っていて、僕もその積み重ねの上で現代の自分に何ができるのか、いわば日本画というジャンルの「模写」のような意識で制作しています。

日比野:絵の鑑賞というより、様式の体験ということだよね。丹羽くんの作品展示写真を見ると、ホワイトキューブにも襖や壁を自前で立て、佇まいも含めた体験を作ろうとしているね。

丹羽:そうですね。昔、香川の金刀比羅宮に行ったとき、庭の池が襖の滝の絵とつながって海に見えてきて感動しました。自分も同じ様に、ある空間に対して、インスタレーション的な発想で展示をしています。日本美術は現代美術と区別されるけど、僕はそこにあまり壁を感じていなくて。映像や立体を作ったこともあるのですが、人生はそんなに長くはないので、日本美術と決めたのならば、今後はその面白さを積み重ねようと思っています。

—あるジャンルにこだわりたいという丹羽さんとは対照的に、1980年代以降の日比野さんは、舞台美術から広告、店舗のディスプレイ、テレビ番組の司会者まで、存在を名付け難いほど活動領域を広げました。当時の意識はどんなものだったのでしょうか?

日比野:いまだと何かをはじめたり、人にはじめて会うとき、とりあえず検索すれば、先行事例やその人の背景が見えてくるでしょう? でも、当時はそんな準備や保険がかけられない時代だから、「とりあえず日比野にやらせるか」みたいな依頼がいろんな所から山のようにくるわけです。そして、失敗が面白がられる風潮もあったんだよね。

—その状況に、美術作家としての不安はありませんでしたか?

日比野:不安はなかったね。むしろ何も知らないことが前提だから、楽しみだった。

—そのとき、造形作品とほかの仕事は分けていたのか、すべてを含めて自分の作品という感覚だったのか、どちらだったのでしょうか?

日比野:そのことで言えば、「何を持って自分の作品と呼ぶのか?」という問いはやっぱり自分のなかにあったよね。一度、ある新聞に「消費されるアート」みたいな見出しで僕の作品が出ているのを知って、ドキリとしたことがあった。

たしかに僕のダンボールの作品は、耐久性を心配されることが多かったし、そもそも美術作品としては「軽い」と思う人もいた。でも、僕には何百年なんて単位ではなく、一瞬そこに存在していれば良し、いま目の前の人に見せたいという気持ちの方が強かったんです。手段としては、造形作品もほかの仕事も同じで、伝えたいのは自分の考え方や思想だという気持ちでしたね。

大切にしているのは、寝る直前と起きた直後の、自分の頭をコントロールできない曖昧な数分間。(日比野)

—日比野さんは、1995年に『ヴェネチア・ビエンナーレ』に出品されて、同年に藝大で教鞭を執りはじめていますよね。そして2003年、現在も盛んに展開する地域プロジェクトのはしりとして、「明後日朝顔プロジェクト」を開始されている。いま振り返ると、この時期に、現在に続く日比野さんの関心の萌芽があるようにも見えるのですが?

日比野:僕の意識では、すべての活動はつながっているんです。ダンボールの作品があるから次がある。最近だと、藝大や岐阜県美術館の仕事をやって広がった視野を、みんなと共有しようとしながら動くと、「TURN」になったりする。連続性があるんです。

ただ、1995年はいわゆる世紀末と呼ばれた時代で、どこか病んだような時代がはじまろうとしていた。1月には阪神淡路大震災、3月には地下鉄サリン事件があった。『ヴェネチア・ビエンナーレ』に出したのは、この2つの出来事をテーマにしたダンボールの平面作品でした。そして10月から藝大で教えることになり、社会をテーマに発信しようという考えに変わった感覚はあります。当時僕はデザイン科の教員で、その生徒に学外のプロジェクトを手伝ってもらうようになりました。

—学外のプロジェクトへ向かおうと思ったのは、時代の不安定さを感じたからですか?

日比野:それも感じていたし、「なぜ俺を藝大に呼ぶんだ?」とも思っていたわけです。じつは藝大で教えることは相当悩みました。いまでこそ学内と学外の仕事を同時にすることは普通だけど、当時は大学に入ったら教育に専念するという感じがあって。ただある程度自由が許されることがわかったから、学生を積極的に外に連れ出そうと思った。そこで学外のギャラリーで学生の展覧会を開いたり、学生に壁にライブペインティングをしてもらって、どんどん上書きしていくことをはじめたんです。

落合:日比野さんの活動をあらためて追うと、とてもマルチな活動をされていて、なおかつ個人的で感覚的な、絵のような作品も作られていますよね。私はいま、制作活動という個人的な領域と、作家として生き残るためにやる作品以外の活動のあいだに乖離している感触があるんです。続けていれば、いずれは慣れると思ってやっているのですが、日比野さんはそのあたりを最初からシームレスに行えていたのでしょうか?

日比野:僕はそこをあまり分けていないんです。いろんな活動をするなかでは、誤解されてもいいと考えることは重要かもしれない。たとえば、クライアントの声を聞きながら進める仕事では、他者の意見で自分の新しい面を見つけることもあるし、あえて意見されずに自分をディレクションする力を求められることもあった。

ただ、どんな活動も、作家活動として次に行くための一個の布石というくらいの気持ちでやってきました。何かのための活動と、誰にも文句を言わせない制作活動を分けるのではなくて、絶えず自分の作品の一つという意識でやってきた。「これがすべてではない」「誤解されてもいい」という思いがベースにありましたね。

落合:自分の中に確固としてある「YES」と「NO」を、他者に委ねて自身の作品を拡張させる柔軟さがあれば、いろんな領域に飛び込むことも楽しくなりそうですね。社会との関わりを作品だけに託すのではなくて、作家自身のアクションや言葉、他者との対話の中に、社会との関わりが生まれるというのは自然なことかもしれません。

丹羽:僕も人から以前描いた作品を指定されて、「これと同じものを描いてください」と言われることがありました。でも、僕はもう次に行きたい気持ちになっている。そういう場合、日比野さんはどうされるのか気になります。

日比野:そのジレンマは、作家には誰でもあるよね。でも日本画は、「この画家と言えばこのモチーフ」というものを一つ作る傾向はあるでしょう?

丹羽:そうしたことは、あまり好きじゃないんですよね。

日比野:それは嫌なんだね。ただ、「丹羽優太=大山椒魚」みたいに、一つのものを掴むのはアーティストとして強いことだと思うよ。山椒魚を一つの売りにして、今度はそれを空間に展開したり、映像にしたり、小説も書いちゃうとか、その核を中心にして広げていくというディレクションをするのは、いいんじゃないかと思う。

—丹羽さんは、日比野さんのように公開制作やアートプロジェクトにも関心がありますか?

丹羽:僕はたぶん日比野さんと逆で、自分の存在はある種どうでもよくて、作品を見てもらえたらいいという感覚があります。たとえば、桃山時代や江戸時代の絵師の人となりについて何も知らなくても、数百年後の僕らがその絵に惹かれることがある。おこがましいですけど、僕の作品もそうなったらいいなと。音楽も好きだったり、ライブペインティングとかもやりたいなと思いつつ、それは自分でなくていいかなと感じます。

日比野:やっぱり自分に合った制作を見つけることが重要だね。たとえば音楽という大事な時間があって、一方で作品の下僕として、自分がなくてもいいという制作の時間がある。その行き来のなかで、自分のリズムや大切な風景を見つけてほしい。

2人もそうかもしれないけど、人間って年をとっても大きくは変わらない。子供や思春期のころに思い描いたぼんやりした辿り着きたい風景があって、僕はいまもそこに行きたくて活動している感覚があるんです。

そこで大切にしているのが、寝る直前と起きた直後の、自分の頭をコントロールできない曖昧な数分間。覚醒状態の人間はどうしても社会のなかでの役割を考えたり、思考に秩序を求めたりするけど、そうした眠りの前後の時間は子供のころと同じというか。あの時間は大事にした方がいいと思う。

一人でいると人に会いたくなる。人と会っていると一人きりになりたくなる。その落差のなかで生まれるエネルギーこそ、創作意欲につながる。(日比野)

—落合さんと丹羽さんは、まさにいま自身の表現を模索されていますが、他方で日比野さんは「TURN」プロジェクトなどを通して、社会におけるアートの位置付けを考えてきたかと思います。とくに近年は、社会のためにアートができることを求められる傾向がありますが、今後のアートと社会の関係について考えていることを聞かせてください。

日比野:僕は、いまの藝大や美大がやっていることや、現在活躍しているアーティストがやっているアートというのは、アートのなかのごく一部だと思っているんです。だけどアートというのは、本来もっと広いものなんですよ。たとえば遠い昔は、突然の災害や日食月食のように、よくわからない事態のなかで、見えないものを見えるようにしたいという思いから、歌や衣装や偶像的な創作物が生まれてきた。だから、最初は人間の想像の力があって、そこから枝分かれしていろんな文化が生まれたわけですよね。

—いまではさまざまなジャンルに分かれた文化の大元に、アートの本質はあると。

日比野:そうですね。ある種のもの作りに特化したアートの歴史なんて、たかだか数百年しかないわけです。だから、今後の社会でアートがより機能するシーンを作ろうという思いから、「TURN」などの活動をしている。

いま盛んに多様性と言われるけど、それぞれの違いを認め合えるアートの特性に気づくこと、そしてもともと社会の基盤にはアートがあるという認識こそ、多様な世界を実感できる考え方なのではないか。そういった考え方の変革こそ、これからの社会に必要なものだと思っています。

—そのなかで、一人のアーティストが作品を作り続けるうえで大切なこととはなんでしょう?

日比野:さきほども言った一人きりの時間と、他者と会う時間のメリハリをつけることは重要だと思いますね。一人でいると人に会いたくなる。人と会っていると一人きりになりたくなる。その落差のなかで生まれるエネルギーこそ、創作意欲につながる。

そう考えると、個人の制作からアートプロジェクトまで、いろんなコミュニティーを持つことができるいまの環境は、作り手には良いものだと思うんです。2人が関わるクマ財団のコミュニティーと、それぞれの身内のコミュニティーの落差も、表現のエネルギーになるかもしれない。そんなさまざま関係性を持つことが、大事だと思います。

- イベント情報

-

- 『KUMA EXHIBITION 2019』

-

2019年3月21日(木・祝)~3月24日(日)

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン、スパイラルホール

時間:11:00~20:00

料金:無料

-

- 高城剛トークショー『ふたつの植物』

-

「21世紀を生き抜くクリエイターの仕事術」をテーマに、「好き」をマネーメイクするためには、どうすればいいか。

3月24日(日)15:20~16:20

11時よりスパイラル1F受付にて整理券配布。定員300名

- プロフィール

-

- 日比野克彦 (ひびの かつひこ)

-

美術家。アートプロジェクト「TURN」の監修を務める。1958年岐阜市生まれ。東京藝術大学大学院修了。大学在学中にダンボール作品で注目を浴び、国内外で個展・グループ展を多数開催する。近年は各地で一般参加者とその地域の特性を生かしたワークショップを多く行っている。作品集・著書に『HIBINO』『海の向こうに何がある』『日比野克彦アートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェー」方式meets NODA[But-a-I]記録集』などがある。

- スクリプカリウ落合安奈 (すくりぷかりう おちあい あな)

-

現代アーティスト。フランスのシャンボール城(世界遺産)、韓国の大邱大学校国際交流展、逗子トリエンナーレ、スパイラル主催の「Ascending Art Annual Vol.2 まつり、まつる」東京・京都、二会場巡回展など国内外で作品を発表。「土地と人の結びつき」や、「民間信仰」についてのフィールドワークから、「 時間や距離、土地や民族を超えて物事が触れ合い、地続きになる瞬間」を紡ぐ。オブジェや写真、映像など様々なメディアを用いたインスタレーション作品を発表。1992年生まれ。埼玉県出身。2016年に東京藝術大学大学油画専攻首席、美術学部総代として卒業。同大学彫刻科博士課程に在籍。

- 丹羽優太 (にわ ゆうた)

-

画家。日本美術の特徴である<見立て、なぞらえ、しつらえ>を継承し、日本の伝統的な素材である墨や和紙を用い制作。近年は災害と巨大生物の関わりというものを、大山椒魚や鯰などの水生生物をモチーフとしながら描いている。1993年神奈川県生まれ。ジュネーブ造形芸術大学留学。京都造形芸術大学大学院首席卒業。アートアワードトーキョー、DEP/ART KYOTO、京都府新鋭選抜展などに出品。

- フィードバック 30

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-