コロナウイルスが大変だ! 的な内容で書き出すのに飽き飽きするぐらい、いたるところでポストコロナやwithコロナの議論は交わされているが、だとすれば実際にこれから何ができるのだろう……。とくに緊急事態宣言や自粛の影響を直接被った舞台芸術の展望はけっして明るいとは言えない。

そこで思考の材料としたいのが、間もなくスタートする『フェスティバル/トーキョー20』と、そこで開催されるオンラインシンポジウムである。『なぜ舞台芸術をまちなかで?(そしていかにしてこの感染症の時代にさえも開催するのか)』と題されたイベントには、東京、シンガポール、チュニジア、英国のフェスティバルディレクターが登壇する。

彼らはそれぞれ2000年代初頭からユニークな試みを行ってきた人物だが、その知見からは何を学べるだろうか? 長島確、河合千佳の『フェスティバル/トーキョー』ディレクターチーム、そしてシンポジウムのコーディネートを行う横山義志が語り合う。

問い直しを迫られる舞台芸術の国際事業

―10月16日から、今年も『フェスティバル/トーキョー』(以下、『F/T』)が始まります。コロナ禍のピークが過ぎつつあるとはいえ、アメリカではトランプ大統領が感染し、フランスでも再び感染規模が広がるなど、状況は好転したとは言い切れません。そのなかで国際舞台芸術祭を実施するのは多くの苦労があると思います。

長島:私は楽観的な面と悲観的な面の両方を感じています。かなり早い段階から、コロナウイルスの流行が収まらない状況は相当長期に及ぶだろうと考えていました。落ち着くには年単位で時間がかかり、それは国内外の人が移動し合い、出会うことが重要なフェスティバルにとって厳しい制限になるだろうと。これは今回の『F/T』に限らず継続的に考えていかなければならない大きな課題です。

1969年東京生まれ。立教大学文学部フランス文学科卒。大学院在学中、ベケットの後期散文作品を研究・翻訳するかたわら、字幕オペレーター、上演台本の翻訳者として演劇に関わる。その後、日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家や振付家の作品に参加。近年はアートプロジェクトにも積極的に関わる。東京藝術大学音楽環境創造科特別招聘教授。

長島:いっぽうで僕は非常に引きこもり体質な人間なので、リモートワークでずっと家を出ない生活は実は快適でした。いろんな制限があるのは間違いないけれど、それに対して何かやりようはあるはずで、アーティストが持っている発想やイマジネーションは、この時だからこそのクリエイティビティーを発揮できると思っています。

河合:あらためて思ったのは、コロナの流行に限らず舞台が中止になるリスクはつねにある、ということです。例えばインフルエンザの流行で上演が行えなくなることは当然あって、大事なのは問題が起きたときにそれを隠さないことだと考えています。そしてこの状況と共存する何かしらの方法を考えること。

長島が言うように、リモートワークやオンラインイベントが一般的になって、その特性を生かした集まり方や表現の方法が次々と現れてますよね。コロナが新しい発明の機会にもなっているんじゃないかというのが私の見解です。

2012年、フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局に配属。日本を含むアジアの若手アーティストを対象とした公募プログラムや、海外共同製作作品を担当。また公演制作に加え、事務局運営担当として、行政および協力企業とのパートナーシップ構築、ファンドレイズ業務にも従事。2015年度より副ディレクター。2018年度より共同ディレクター。日本大学芸術学部演劇学科非常勤講師(2017年~)。

―横山さんは、昨年の東京芸術祭ワールドコンペティションディレクターを務めるなど海外とのやりとりも多くなさっていますよね。コロナの影響は大きかったと思います。

横山:そうですね。かなりバタバタした出来事がたくさんありましたけど、ようやく来年に向けて少し具体的な話ができるようになってきた感じです。でも、詳しいことはまだまだこれからですね。

個人的には、コロナを経て都市の見え方が変わりました。都市と自然は対立するものと捉えられがちですが、じつは都市は森なんじゃないかと思うんです。そして一人ひとりの人間は林みたいなもの。というのは、一人の身体のなかには脳の重さと同じぐらいの微生物やウイルスが棲んでいるそうなんですよ。

1977年千葉市生まれ。演劇学博士(パリ第10大学)、学習院大学非常勤講師。専門は西洋演技理論史。論文に『アリストテレスの演技論 非音楽劇の理論的起源』、訳書にジョエル・ポムラ『時の商人』など。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)理事、政策提言調査室担当。

横山:そう言われるとびっくりしますよね。だから、普通に会話したりご飯を食べていれば微生物やウイルスは人のあいだを往き来してるんです。言ってみれば、たくさん密集した木々の間をいろんなものが繋いでいるという状況が常にあったことを今回のコロナが改めて認識させたということなんです。

人間の進化には生殖による世代間の遺伝子の垂直的な移動だけではなくて、ウイルスによる水平的な移動もある。例えば日本の研究グループが、哺乳類の胎盤の進化にもウイルスが関与していたという説を発表しています。ウイルスのおかげで胎児という他者と共生する仕組みができたのかもしれません。

都市にはヒトの身体という、すごく大きな自然が広がっているんです。こう見てみると、舞台芸術の国際事業も、問い直しを迫られている気がします。

―それはどのようなものでしょうか?

横山:コロナ禍の世界化で見えてきたのは、この約20年のあいだに航空機による海外渡航が活性化し、世界の文化が単一化してきたことです。そのシステムに乗るかたちで舞台芸術のネットワーク形成も促進されてきました。その結果、舞台芸術界も単一栽培(モノカルチャー)的になりつつある。

文化人類学者のレヴィ=ストロースは著書『悲しき熱帯』で「人類はいまや、本式に単一栽培を開始しようとしている」と語っていましたが、単一栽培は効率の高さを特長とする反面、いったん疫病が広まると一気に死滅してしまう可能性をはらんでいます。自分がこれまで関わってきた仕事にも、ヨーロッパの舞台芸術のスタンダードを日本にも広げていったところがあって、今年アジアのGDPが世界の半分を超えると言われ、世界の枠組みが大きく変わりつつある状況に対応できないのではないかと思うんです。

コロナによる制約は舞台芸術に何をもたらすか?

河合:今はあらゆる意味で見直しのタイミングですよね。そこで思い出すのは、昨年の『F/T』で谷口暁彦さんに制作していただいた『やわらかなあそび』。メディアアート、ネットアートの文脈で仮想世界上で作品を発表している作家に、本人の身体を劇場に持ち込んでもらう作品だったのですが、コロナ禍の状況を予見するような内容でもありました。(参考記事:谷口暁彦が示す、オルタナティブな場所が消えた時代の同期とズレ)

河合:舞台芸術は実際の身体が起点になりますが、舞台上にない身体性や存在感への関心があらためて注目されつつあるなかでの上演があり、そして約1年後にこのコロナ禍をむかえました。これは中国で活動する香料SPICEが上演した『新丛林 ニュー・ジャングル』にも通じる意識と言えます。

河合:経済成長著しい東南アジアの国々は、歴史が移り変わっていくなかで、YouTubeやSNSから入手できる視覚情報やネットワークを通じて、他の国のポップカルチャーや哲学を自分たちの文化のなかにカットインしようとする作家がたくさん増えている。それこそウイルスの水平移動みたいですよね。

横山:そこで突然変異がどんどん起きるわけですよね。

長島:YouTube経由でヒップホップを踊り始めた作家が、海外を経由して自国の伝統的な舞踊の身体を学び始めたりと、逆転の回路も生まれてきていました。ローカルとグローバルの関係性がすでにミックスされているなかで、コロナによる制約がそれをいっそうかき回し、加速させる可能性も大いにあるでしょうね。

そういった状況でこそ「自分はこれをやるんだ」という意識がすごく明確になる。自分の選択の必然性が自覚される時代。それが2020年のいまだと感じます。

シンガポールとチュニジア。シンポジウムに招聘されるユニークな演劇祭ディレクター

―それを踏まえつつ、今年の『F/T』に話を移していきましょう。10月21日に行われるオンラインシンポジウム『なぜ舞台芸術をまちなかで?(そしていかにしてこの感染症の時代にさえも開催するのか)』では、シンガポール、北アフリカのチュニジア、英国のマンチェスターで活動するディレクターたちが登壇します。

長島:タイトルの『なぜ舞台芸術をまちなかで?』は、この数年の『F/T』の方向性が関係しています。単に演目を屋外に出すだけではない方法を探って、劇場から街へと向かっていこうという考えにリンクしているんです。

東京は巨大すぎて足元にあるローカルが見えなくなっているのではないか? そこで生活しているいろいろな人たちとも一緒にできることがあるのではないか? とずっと考えてきたんです。そこで、海外に目を移すとどんな事例があるだろう……ということで、横山さんにこのシンポジウムのコーディネイターをお願いしたんです。

横山:嬉しいご依頼でした。まず声がけしたのが、『シンガポール国際芸術祭』で次期ディレクターになるナタリー・ヘンディッジさんです。

シンガポールは文化的に複雑な街なんですよね。東京くらいの規模感の国で、大まかに言えば華人系の商人たちが作った、ヨーロッパとアジアを結ぶ商業都市です。英語が公用語だし、世界中の文化が入り混じってあらゆる物が手に入るショッピングモールみたいな都市国家。でも、シンガポールのローカリティーとは何か? と問われると、かなり意識的に探さないと見えてこない。

河合:ショッピングモール的な点、ローカリティーが見つけづらい点では、いまの東京と似たところがありますね。

横山:共通点もあると思います。だからこそ、コマーシャルな文化だけでは満足できない人もいて、アートの分野でもローカリティーとはなにか、深く考えている人も多い。

―昨年の『あいちトリエンナーレ2019』で話題になったホー・ツーニェンもシンガポール人でしたね。日本の近代哲学の暗部を通して、アジアのアイデンティティーを問い直すような作品を発表していました。

横山:そういった流れのなかで、ディレクターに就任するのがナタリーさんなんです。同芸術祭の史上初の女性ディレクターということもあって、きっと新しいビジョンがおありだろうと思い、お誘いしました。

そしてチュニジア共和国の首都チュニスからは、ソフィヤーン・ウィーシーとセルマ・ウィーシーのディレクター兄妹に参加していただきます。2人は『ドリーム・シティ』というフェスティバルを運営してますが、チュニジアで開催されている世界的にも有名な『カルタゴ国際演劇祭』に対して、こちらはかなりインディペンデントな取り組みです。

横山:アフリカの舞台芸術界って想像しにくいかもしれませんが、サハラ砂漠以南のいわゆるブラック・アフリカと北アフリカの間にはあまり交流がなくて、チュニジアを含めた北部はアラビア語圏なのでムスリムの人が多いんです。宗教的な理由もあって、身体をさらすようなダンスよりも演劇が盛んなのですが、そんな街で、ウィーシー兄妹は、ダンサーとしての視点も活かしてブラック・アフリカの文化も大きく取り込んだプログラムを展開しています。

さらに『ドリーム・シティ』という名前の由来も面白くて、フェスティバルを通して、街自体を変えてやるぞ、というのが目的なんですよ。

横山:チュニスのメディナっていう旧市街に、新しい夢の都市を作ろうという構想なんです。しかもアーティストの力で。

ここに招聘される作家には、企画書は持ってくるな、ということが厳命されています(笑)。まずはとにかく街にきてもらう。そしてメディナの人たちに出会ってもらって、そこから考え始めてもらうわけです。

チュニジアは2010年に起きた反政府デモ「アラブの春」が始まった国ですから、街の人もインディペンデントな気風があるんでしょうね。かなり独特なフェスティバルだと思います。

長島:ここ数年の『F/T』の隠れたテーマが「パフォーミングアーツによる都市計画」なんですよ。都市計画ってどうしてもハードウェアとしての建物を配置することから始まりますが、それを身体が起こす出来事から始めることはできないか、とずっと考えています。ですから『ドリーム・シティ』の話は興味深いですね。

現代に受け継がれているマンチェスターの実験精神

長島:イギリスの都市、マンチェスターのジョン・E・マグラーさんを推薦したのは私からでした。彼は来日経験もあって、翻訳者として現場をご一緒したこともあるのですが、とてもユニークな人です。

2009年にウェールズ地方でナショナル・シアター・ウェールズという国立劇場を立ち上げた人物ですが、彼は「建物を持たない国立劇場」というコンセプトを打ち出しました。というのも、同地にはすでにウェールズ語に特化したシアター・ゲンドラトゥル・カムリュという国立劇場があり、また地元の人たちが中央集権型の政治を嫌うマインドが非常に強くあるので、立派な劇場をどーんと建てても人は寄りつかないだろうと考えたんです。野外劇や野外音楽の伝統もウェールズにありましたから、そこでマグラーさんは建築に無駄遣いするならば、(建築=ハードウェアの対比として)全部ソフトウェアと人件費に回して、実験的で面白いことをやろうと決めたんです。

―国のプロジェクトでそれをやれるのがすごいですね。

長島:じゃあどうするかというと、根幹になるのはデジタルプラットフォーム。そして初年度は月替わりで「今月はこの町のここが国立劇場」「来月は山の中が国立劇場」と、国内十数か所の場所を転々として上演を行ったんです。

横山:すごい。

長島:クレイジーですよね(笑)。さすがに2年目からはペースを落として年間5、6作品ぐらいにしたようですが、そうやって地元のコミュニティーと関係を結びながら、移動可能でサイトスペシフィックな国立劇場を立ち上げた仕掛け人なんです。

2013年に日本の新国立劇場が招聘したときは、彼らのホームページで「現在のナショナル・シアター・ウェールズはこちら」と、東京の初台がちゃっかりジャックされてました。

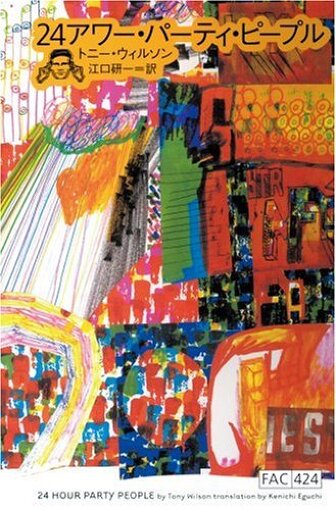

長島:そういうチャーミングな人でもあるので次の動向が楽しみなのですが、彼はいま『マンチェスター国際フェスティバル』(以下、『MIF』)を取り仕切り、『MIF』と連動して「ザ・ファクトリー」という名の新たな文化複合施設を作ろうとしています。マンチェスターでファクトリーと言えば、音楽ファンならJoy DivisionやNew Orderを輩出したマンチェスタームーブメントを思い出すと思います。

―1980年代に大活躍したファクトリー・レコードですね。

長島:さらにファクトリー・レコードのレーベルを立ち上げたトニー・ウィルソンという人は、グラナダTV(イギリスの地方テレビ局)の音楽担当者でもありました。グラナダは『シャーロック・ホームズの冒険』や『名探偵ポワロ』といった名作探偵ドラマで有名ですが、その撮影スタジオの跡地に、「ザ・ファクトリー」を建てようとしてるんですね。

長島:ファクトリー・レコードはアーティスト主義で倒産してしまいましたが、経営よりも表現を優先する熱いスピリットを持っていた。そのマインドと、地元の文化的アイデンティティーを全部背負ったうえで、マグラーさんが関わって新しい創造拠点がスタートしようとしているんだから、これが面白くならないわけがない。

「舞台芸術」という言葉の弊害。劇場から解き放たれることの可能性

―チュニスやマンチェスターの例を聞くと、ある種のアナーキーな精神があるように思います。シンガポールは繊細な政治感覚が求められる国ですが、そのなかで新しいことをしようという気概を感じました。それらが『F/T』にも影響してくると面白いですよね。

長島:『F/T』の拠点である豊島区、池袋、大塚って、アーティストではなくとも、びっくりするぐらい実験精神旺盛な人たちがたくさんいる街です。それこそ都市計画というものを本気で考えて、実践している。そういう人たちと出会うために僕らもアーティストもどんどん外に出ていくべきだと思うんですね。

例えば「トランパル大塚」という駅前広場は、行政によるトップダウンではなく、市民のボトムアップで再開発された場所です。20年くらいかけて、駅前ロータリーの抱えていた問題を解消するために議論して、音楽祭や阿波踊りといった地元主導のイベントを行うための機能をバッチリ盛り込んで2017年に完成したんです。

長島:近くに都電荒川線(東京さくらトラム)が走ってるんですけど、ここの踏切には遮断機がないんです。自分の安全は自分で守るものという考えのもと、都電側と相談して設置させなかったという。徹底的な自治の理念があるんです。

河合:2018年からのこの体制が始まる前ですが、劇場機能を有していた「にしすがも創造舎」を手放すことになったことは、『F/T』にとってとても大きな転換点だったんです(2016年12月に全事業を終了)。ディレクターに就任する前に長島がウェールズの事例を持ち出して「劇場を持ってなくたってできるんだ!」と言い切ったんです。そのことを思い出しました。

―そもそも現在の『F/T』の参照例が、ナショナル・シアター・ウェールズだったんですね。

河合:もちろん劇場があることのよさは間違いなくあります。でも拠点が劇場ではないことは本当にマイナスなことなのか。それを考えるきっかけになりましたね。

横山:冒頭でモノカルチャーについて話しましたが、このコロナ禍で世界中の舞台芸術が一斉にダメージを受けた原因の1つが、スタンダード化した劇場文化だと思っています。この視点で日本の状況を改めて捉えると、英語の「performing arts」を「舞台芸術」と訳してしまったことの問題も見えてきます。

つまり、必要なのはパフォーマンスではなく舞台なんだという思い込みを植え付けてしまったのではないか。本来、大事なのは歌ったり踊ったり演じたりすることであって、劇場はそれを支える要素の1つでしかないんです。

もちろん劇場で磨き上げられてきた技術に、私たちは大きな恩恵を受けています。どんな天候でも上演できて、昼でも夜のシーンを演じられる。興行面から見てもすごく効率的です。

横山:でも効率性で比較するならば、19世紀末以降に現れた映画、テレビ、ラジオのほうが、劇場よりもはるかに効率的です。その事実をふまえて、なお舞台芸術というものが意味を持つとしたらそれは何なのか? それを考えるうえでも今回のシンポジウム『なぜ舞台芸術をまちなかで?』は大事なテーマを扱っていると思います。

―逆の発想も可能ですよね。劇場に集約された舞台芸術の発想をフィードバックさせれば、先程のトランパル大塚のように、あらゆる場所を劇場としてとらえるためのアイデアも浮かんできますし、さらに言えば、建築家や演劇の専門家でなくとも、誰だって劇場を作る主体になれるという言い方も可能です。

河合:それに関連することとして、今年の『F/T』はメイン会場として「F/T remote」と表記しています。つまりオンラインを正式な会場として位置付けているんです。

長島:いろんな場所が劇場になりうるならば、オンラインも劇場でしょう。アウグスト・ボアールの「演劇はどこでだってできる。劇場でだってできる」って言葉を思い出します。

河合:「でだって」(笑)。

長島:誰でも何処でもできる演劇やダンスの可能性をもっともっと掘り進めるべきですし、その過程ではアーティストだけじゃない、街の人たちとの協働・学びを生む出会いがうじゃうじゃしている。その可能性を探り当てていきたいですね。

- イベント情報

-

- 『フェスティバル/トーキョー20』

-

会場:東京都 池袋 東京芸術劇場、あうるすぽっと、トランパル大塚、豊島区内商店街、オンライン会場ほかで開催

- 『シンポジウム フェスティバル・アップデート「なぜ舞台芸術祭をまちなかで?(そしていかにしてこの感染症の時代にさえも開催するのか)」』

-

10月21日(水)19:00~21:30

会場:F/T remote(オンライン配信)

金額:500円

- プロフィール

-

- 長島確 (ながしま かく)

-

1969年東京生まれ。立教大学文学部フランス文学科卒。大学院在学中、ベケットの後期散文作品を研究・翻訳するかたわら、字幕オペレーター、上演台本の翻訳者として演劇に関わる。その後、日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家や振付家の作品に参加。近年はアートプロジェクトにも積極的に関わる。東京藝術大学音楽環境創造科特別招聘教授。

- 河合知佳 (かわい ちか)

-

2012年、フェスティバル/トーキョー実行委員会事務局に配属。日本を含むアジアの若手アーティストを対象とした公募プログラムや、海外共同製作作品を担当。また公演制作に加え、事務局運営担当として、行政および協力企業とのパートナーシップ構築、ファンドレイズ業務にも従事。2015年度より副ディレクター。2018年度より共同ディレクター。日本大学芸術学部演劇学科非常勤講師(2017年~)。

- 横山義志 (よこやま よしじ)

-

1977年千葉市生まれ。東京芸術祭国際事業ディレクター、SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部。演劇学博士(パリ第10大学)、学習院大学非常勤講師。専門は西洋演技理論史。論文に「アリストテレスの演技論 非音楽劇の理論的起源」、訳書にジョエル・ポムラ『時の商人』など。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)理事、政策提言調査室担当。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-