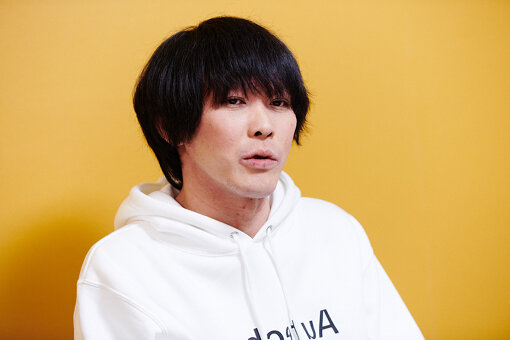

東京藝大の作曲科出身で、アカデミックなオーケストラ作品を手掛ける一方、ソロでは先鋭的な電子音響からポップスまで、実に多彩な作風を展開する音楽家・網守将平。近年では大貫妙子やDAOKOの作編曲を手掛けるなど、さらに活動の領域を広げ、その異才ぶりは多くの人に知れ渡っている。新作『Ex.LIFE』では自身の歌とビートを封印し、またしても新たな境地へと踏み込んでみせた。

今回CINRA.NETでは、網守が以前より影響を公言しているHEADZの佐々木敦と、DAOKOのバンドで活動をともにし、『Ex.LIFE』にも参加している相対性理論の永井聖一を迎えての鼎談を企画。『あいちトリエンナーレ』とコロナ禍を経て、普遍を目指したというアルバムを起点に、これからの音楽、芸術・文化のあり方について語り合ってもらった。

音楽家 / 作曲家。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。学生時代より、クラシックや現代音楽の作曲家 / アレンジャーとして活動を開始し、室内楽からオーケストラまで多くの作品を発表。また東京芸術大学大学院修了オーケストラ作品は大学買上となり、同大学美術館にスコアが永久保存されている。近年はポップミュージックからサウンドアートまで総合的な活動を展開。様々な表現形態での作品発表やパフォーマンスを行う傍ら、大貫妙子やDAOKOなど多くのアーティストの作編曲に携わる。またCMやテレビ番組の音楽制作も手掛ける。コラボレーションワークも積極的に行っており、大和田俊、梅沢英樹、小山泰介など音楽に限らず多くのアーティストとの作品制作を断続的に行っている。

藝大の付属高校に通う網守のアウトサイダー欲望に火を点けた、新宿タワーレコードと雑誌『FADER』

―最初にそれぞれの関係性について話していただけますか?

網守:まず僕はCINRA.NETの取材がこの3人になったことに感動してるんですよね。すごくいいバランスだし、すごく影響を受けている方々なので。

佐々木:最初に会ったのはいつでしたっけ?

網守:会ったのは藝大の授業ですね。

佐々木:藝大の音楽環境創造科で「音響表現論」という講義を何回か担当してるんです。

文筆家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、2020年、小説『半睡』を発表。

網守:もともと僕が高校生くらいのときに、普通にオーディエンスとして佐々木さんの文章を読んだり、紹介されている音楽を聴いたりしていて。最初に授業を受けたのは2010年くらいだったと思うんですけど、当時紹介してたのは、Raster-Notonなどのテクノミニマリズムのラインや、Thrill Jockeyなどのポストロックのライン、あとは一連の即興音楽とかでしたね。

―網守さんは1990年代後半から2000年代前半の電子音楽に強い影響を受けているとか。

網守:2000年代中頃に東京藝大の付属高校に通ってたんですけど、ガチガチのクラシック音楽教育機関なので……いろいろ省略して言うと、途中でアウトサイダー欲望が出てきて、上野で授業を受けた帰りは大体新宿に行く、みたいな生活が始まったんですよね。影響を受けた電子音楽なんかはそのことが関係してるかも。

例えば、当時の新宿のタワーレコードはバイヤーさんも熱くて、アヴァンポップとかエレクトロニカが真ん中にあって、その隣に現代音楽があって、みたいな感じ。その上の階の書籍コーナーで『FADER』(HEADZが発行していた音楽雑誌)にエンカウントしたんですけど、最初に知ったのが最終号だったんですよ。表紙がAutechreで、裏が(カールハインツ・)シュトックハウゼン?

佐々木:いや、最終号の表紙はシュトックハウゼンと、『よつばと!』って漫画なの。もっと前の号で「SOFTWARE ON DEMAND」っていうタイトルの特集をやって、それが『FADER』で一番長いAutechreのロングインタビューをやった号なんだけど、あの特集自体が、その後電子音楽を作る人にだいぶインパクトを与えたらしくて。いままた何度目かのAutechreレボリューションが来てますけど……。

網守:誰も俺のパーカーに触れてくれないですね。

佐々木:だからこの話してるんじゃん。『FADER』は2000年代の半ばくらいまでやってたのかな。

網守:そうです。出会ったのは2006年くらいなので、僕は何かの流れに準じてるとか、何かのシーンにドンピシャで影響を受けてるわけじゃなくて。

佐々木:遅れてきた青年ですよね。

網守:すごく遅れてるんだけど、遅れた状態をどこまで引っ張れるかということをやってますね。今回で言うと、永井さんに弾いてもらったアコギとかは、リファレンスがFenneszなんです。いまどき誰もやらないだろうなんて言って(笑)、葛西(敏彦 / エンジニア)さんにFenneszっぽいディレイをかけてもらいました。

「一人で作られた音楽の方が面白いなっていう所感がある」(網守)

―網守さんと永井さんが会ったのはDAOKOさんの現場が最初ですか?

永井:そうです。呼んでくれたんだよね? 最初はアコースティックなライブで。

1983年生まれ、東京都渋谷区出身。相対性理論のギタリストとして活躍を続ける。SMAPや家入レオへの楽曲提供のほか、Spangle call Lilli line『dreamer』、バレーボウイズなどのプロデュースワーク、ムーンライダーズ、Buffalo Daughterのリミックス、UNIQLOやキューピーなどのCM音楽を担当。演奏者としても高橋幸宏、布袋寅泰、DAOKOなど様々なミュージシャンと共演。相対性理論の近作に『調べる相対性理論』。

―なぜ永井さんだったのでしょうか?

網守:何ででしょうね……まず、あんまりミュージシャンの知り合いがいないので(笑)、だったら、自分の好きな人、憧れの人をこの機会に召喚しようと思って。もともとそうやって人を巻き込んでいく傾向が強いんですよ。だから、今DAOKOのバンドのメンバーすごいことになってるし。

―1月31日にさくらホールで開催されるライブに参加するのは、網守さんと永井さんのほか、西田修大(中村佳穂BANDほか)、鈴木正人(LITTLE CREATURESほか)、大井一彌(DATS、yahyelほか)という非常に面白いメンバーですもんね。

網守:もともとあんまりミュージシャンミュージシャンしてないというか、一人で作られた音楽の影響をすごく受けていて、一人で作られた音楽の方が面白いなっていう所感があるので、自分も一人でやっていこうっていうのがあって。

それとは裏腹に、テン年代はコミュニケーションの時代だったじゃないですか? その前はメディアコンシャスだったのかもしれないけど、テン年代はコミュニケーションコンシャスというか。でも、この10年生きてきて、コミュニケーションコンシャスにはなれなかったし、これからもそうだろうなって所感があって。そういう人間的な傾向とか、音楽的な傾向から……永井さんがいいんじゃないかなって。

永井:それはありがたいです。「飲んで楽しかったから呼んだ」みたいな感じはまったくないじゃん? 最初は「何てぶっきらぼうなやつなんだ」って思ったけど(笑)、でも途中で網守将平という人を咀嚼してからは、音楽的なリクエストも、全部直球を投げてるだけなんだってわかって、それはすごくやりやすいし、それにちゃんと応えるべきだなって。結果として、それで面白いものができるので。

佐々木:DAOKOの曲(“anima” / 網守が作詞・作曲・編曲で参加)はめちゃめちゃいいですよね。最初にミュージックビデオを見て、網守くんが作った曲だってすぐ分かったし、DAOKOはあの曲で化けたと思いました。

『あいちトリエンナーレ』の騒動とコロナ禍、大貫妙子との対話――「明るい曲を作るしかない」

―近年の網守さんはDAOKOさんだけでなく、大貫妙子さんの楽曲でアレンジャーも担当されていますが、そういった交流の広がりが新作の制作に影響を与えた面もありますか?

網守:大貫さんは特にそうですね。僕は普遍性への執着がすごくあって、僕の中であの人は普遍的だと勝手に思ってるところがあって……なので、今回めっちゃ素直なピアノ曲(“Falling on Earth”)から始まってるのは、「そうだよね。音楽ってこういうのでいいよね」みたいな感じっていうか。その軽快さは大貫さんの影響もあると思います。

網守:僕『あいちトリエンナーレ』(以下、『あいトリ』)の『表現の不自由展』のことで一回すごくダウナーになったんです。あれで文化自体の複雑性がすごく増してることがわかったし、音楽自体の複雑さが増してることも無関係ではないなと。そのことに押し潰されそうになっちゃった上で、去年コロナ禍になって、そんな中で大貫さんと話したときに、「こんな時代だからこそ、明るい曲を作るしかないじゃない」って言われてたんです。そこが今回の制作の起点ですかね。

―普遍性への執着と、時代性の反映がないまぜになってるというか。

網守:大貫さんと一緒に「明るい曲を」作っていく一方で、『あいトリ』からコロナにかけての沈んでる部分も反映されてて、暗いアルバムでもあるというか、そこは確実に表裏一体ですよね。

佐々木:今までに比べて、すごく個人的な感じがする作品だよね。

網守:個人的だし、素が出たなって。

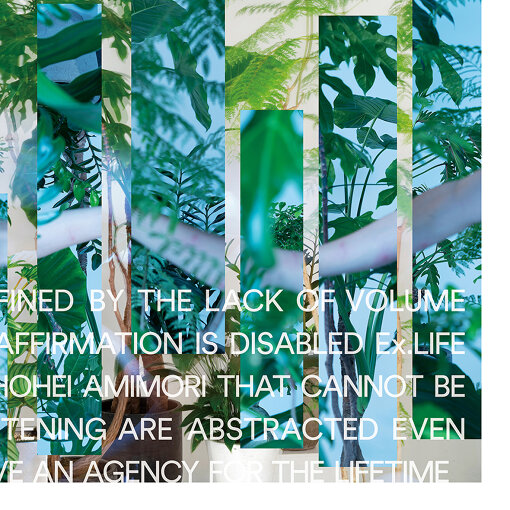

網守将平『Ex.LIFE』を聴く(Apple Musicはこちら)

佐々木:あと、やっぱりコロナ以降の作品なんだなっていうのはすごく感じたんですよね。さっき「一人で作る」って言ってたけど、コロナになって、みんな一人ずつにディバイドされて、自分がやってること、自分がこれからやっていくべきことを否応なしに見返さなきゃならないみたいな中で、こういう作品ができたんじゃないかと勝手に思っていて。

その結果、今まで出してなかった部分が表に出るような作品になったと思うので、網守将平という人のディスコグラフィの中でも、特別な意味のあるアルバムになるんじゃないかと思いました。

網守:ありがとうございます。それはホントにそうっていうか、今回はコロナとか『あいトリ』とか、大貫さんとの対話を経て、これまでよりも素直に、普遍的なメロディーを、「聴こえなかったらボリュームちょっと上げてよ」くらいのちっちゃな音で鳴らそうっていう、そのくらいのゆるいスタンスだったというか。

で、それはもともと自分の中にあったものなんです。昔「癒し系」っていう言葉が嫌いで、コンプレックスでもあったんですけど、その言葉でもって扱われてた音楽は自分にとっての原体験なんですよね。「ワールド」とか……。

永井:「ニューエイジ」とか。

網守:それが普遍性と関係するのかは全然疑問だし、普遍性ってないからこそ追い求めるものかもしれないけど、少なくともそういう自分の原点を措定した状態で作ろうっていうのが今回の作品だったんです。

同世代の芸術家からの刺激、インディペンデントキュレーターからの影響

―『あいトリ』の件でダウナーになったということについて、もう少し詳しくお伺いしたいです。

佐々木:自分が出品したわけじゃないもんね。友達は出品してたけど。

網守:思想や価値観を共有した友人アーティストが出品していたりしたのもあったからこそ、自分にも関係があると思ったっていう、それに尽きますね。

佐々木:よくわからない力というか、ある種の暴力によって、こんなにもあっけなく芸術とか文化がやられちゃうんだ、みたいなこと?

網守:芸術にアゲインストする勢力がそれこそあっけなく立ち現われてきたこともショックでした。そういう自意識は醸成されてましたね。一緒に並走している同世代の芸術家たちからは刺激を受けてきたし、前作(『パタミュージック』)で音楽作品の中で音楽を批判したり、そういうことを考えたのも親しい美術家やインディペンデントキュレーターたちの影響なので。

網守将平『パタミュージック』を聴く(Apple Musicはこちら)

網守:彼らと何かをともにしていた意識はあって、その彼らが出品していた……これは何なんでしょうね? なぜか僕も一緒にすごく傷ついてしまったんです。

永井:今回のアルバムからはすごい集中力を感じて、短い期間のアウトプットをパッケージした印象を受けたんです。5~6月にDAOKOのリハーサルで会って、「どうする?」みたいな気の抜けた質問を網守にしたら、「作るしかないでしょ」って、相変わらずぶっきらぼうな返事が返ってきたのを覚えていて。

網守:それ逆の立場だったらめっちゃむかつくな(笑)。

永井:ミュージシャンシップ的には一番へこんでたというか、活動の制限に対してまだ折り合いがついてない時期に会えて、そこまでエモーショナルではないけど、「俺たちどうする?」みたいに聞いたら、「作るしかないでしょ」って返ってきて。それでできたのがこれっていうのは、僕にはすごく腑に落ちました。

「非聴覚作曲」によって作られた“Non-Auditory Composition No.0”

―さきほど自分の原体験としてワールドやニューエイジがあるというお話がありましたが、近年は環境音楽のリバイバルがありますよね。「生活環境の中で響く音楽」という意味では、コロナとも関係があると思うし、何かそういった視点はありましたか?

網守:コロナによって環境音楽がまた来るだろうという予想はあって、実際に来たし、これもそういうひとつだと受け取られたら、それはそれでいいかなって。

ただ、僕の場合はもともと「耳」の話とか「知覚できないもの」とかに興味があるんです。解像度の話というか、音量を数デシ上げるだけで、社会に影響ってあるじゃないですか? テレビCMとか、サブスクのラウドネスノーマライゼーションとか、メモリひとつでも経済に影響がある、みたいな。

網守:基本的に「こういう音を聴かせたい」というよりは、「何かを考えるきっかけになればいい」と思って作っていて、そういうのは周りにいる美術家だったり、サウンドアーティストとの対話から来る部分がどうしてもありますね。その結果、今回は聴こえない状態で演奏してみる、みたいなことをやってみました。

―「非聴覚作曲」による“Non-Auditory Composition No.0”ですね。この曲には永井さんも参加されています。

網守将平“Non-Auditory Composition No.0”を聴く(Apple Musicはこちら)

佐々木:これ実際にはどう録音したんですか?

網守:自分の演奏してる音をヘッドフォンで聴くわけですけど、それを勝手にミュートするやつがいるんですよ。北千住のBUoYで働いてる増田(義基)ってやつにやってもらったんですけど。

永井:彼がエンジニアと演者の間にいて、彼にはシンセもギターも全部聴こえていて、彼の指先でそのとき出てる音を変えられるので、自分の音が聴こえてるときと聴こえてないときがどっちもあって。

―実際に演奏しているときはどんな感覚なんですか?

永井:とりあえず、インプロビゼーションと同じ手法で挑むしかなくて。3~4テイクやって、最終的にモニターして……普通に一番いいテイクを選んだんですけど(笑)。

永井:録られてるときの状態は……自分の音が聴こえないのはこんなに不便なんだって、もちろん思いましたね。だから、自ずとわりかしエフェクティブなものをシングルノートで出し続けるっていうのに帰結していくんですけど、これはつまらなくなる2歩前くらいのテイクだよね。

網守:確か、2回目のテイクだったかな。

永井:最初はみんな不安がってたけど、それがユーモアに変わっていく、音楽的な瞬間があって。最初に試しで録ったのを聴いたときの「これ……いけるか?」って、全員が同じ顔をする瞬間からの、最後はみんな爆笑する場所が一緒、みたいな。

網守:ここ最近特になんですけど、自分がやってることがいいのか悪いのか全然わからない、みたいな状況がすごく好きで。幼少期からずっと正解が設定されてたり、もしくは脳内で完全に決め込んだような音楽ばっかりやってて、それは今も人の手伝いでいくらでもやれるんです。なので、自分の音楽くらい先の読めないことをやらしてよっていう。

生活音の中にちっちゃく鳴るメロディー、「聴こえない」と「聴こえる」を巡って

―“Non-Auditory Composition No.0”の他にも「聴こえない」ということの面白さを意識した曲はありますか?

網守:“Aphorican Lullaby”は2分くらいイントロがあるんですけど、生活音の中でメロディーが鳴ってるようにしたくて。すごいちっちゃい音なんですけど、VR用のプラグインとかを使って、あたかもその仮設した空間で鳴ってるようにしてあるんです。で、5分くらいすると、そのメロディーがちゃんと聴こえてくるっていう曲で、自分的にはこの曲が今回の名刺代わりです。

網守将平“Aphorican Lullaby”を聴く(Apple Musicはこちら)

佐々木:「非聴覚作曲」で僕が連想したのは、AMMのキース・ロウがやってたM.I.M.E.O.っていうエレクトロアコースティックのオーケストラみたいなのがあって。ヨーロッパ各地にいる10人くらいが、同じ時間に勝手にインプロをして、それを一枚の作品にして、合奏として発売するっていう。

佐々木:それはある種「聴こえない」の極限だと思うんだけど、網守くんのは「聴こえない」を扱いながら、「聴こえる」ときもあるのが面白い。だから、スイッチャーの人がどういうパラメータで動いてるのかが重要で、違う人だったらまた曲も変わるだろうから、いろんなバッファがあるアイデアだなって。

網守:今回思ってたのは、「何とかして洗練させないようにする」ってことでもあって。

佐々木:基本作り込み系だもんね。それを一回やめてみようって感じもあったの? 「素直にいこう」みたいな?

網守:素直にやると作りこんじゃうので、「これだとすげえいい音楽に聴こえちゃうから、この音はオミットしよう」とか。

佐々木:頑張って作り込まないようにしたんだ(笑)。

―玉名ラーメンさんとエレナ・トゥタッチコワさんによるスポークンワードがフィーチャーされたラストナンバー“Next to Life”も印象的でした。

網守将平“Next to Life”を聴く(Apple Musicはこちら)

網守:これも素直に……どうせコロナ禍の作品だったら、メルクマールになるものをと思って、玉名さんに「コロナについて考えたことを書いてみて」って言って。エレナにはその英訳詞を朗読してもらいました。

―永井さんはこの曲にもアコギで参加されています。

永井:途中でも言ってたように、アコギはFenneszみたいな感じ(笑)。でも、実はそれ言われたの2回目なんですよ。

佐々木:Fenneszの『Endless Summer』とかって、それだけ訴求力があるってことだね。

網守:あれも一種の普遍なんだと思います。

Fennesz『Endless Summer』を聴く(Apple Musicはこちら)

コロナ以降の音楽のあり方は? 佐々木の考える「悲観的であることのリアリズム」

―最後に、「コロナ以降の音楽のあり方」というテーマでお話しいただければと思います。ここまで「個人」や「環境音楽」といったキーワードも出ていますが、それ以外のアングルも含めて、どのようにお考えでしょうか?

網守:コロナによって、リモート会議が増えて、全員同時に喋ると聴きたくても聴こえない音が出てくるから、ユーザーが能動的に聴こうとするじゃないですか?

そういうメディア論的な視点で、「耳の解像度が上がるんじゃないか?」的なことはずっと妄想してました。メロディーがちっちゃく聴こえるっていうのは、そういうところから着想してるのもあります。

網守:あと自分が気になってるのは言葉を伴う音楽の行方というか、言葉を扱ってた人が言葉を使わなくなるとか、そっちに何か動きがないかなって。

SNSとかによって、言葉を操る知性が変わったというか、劣化してる部分もあると思うし、それと表裏一体で、言葉がすごく力を持ってきている部分もある。今回自分で歌わなかったのはそういう理由もあって。

―聴き手の耳の解像度が上がって、もしも言葉を扱う音楽の割合が減ったら、「音」の時代になっていくのかもしれませんね。極端に言えば、ですけど。

佐々木:まさかの音響派の時代がやってくる?(笑)

―まさかの(笑)。

佐々木:まあ、解像度が上がる契機はいろいろあると思うけど、実際みんな上がるかっていうと、きっとそうじゃない人も多いですよね。身も蓋もないことを言うと、多くの人が聴く音楽っていうのは、ヘッドフォンでじっくり聴くってことじゃない方にどんどん振れて行くと思う。網守くんがそこと戦うのか、諦めて違う方に行くのかはわからないけど。

網守:戦う……のか?

佐々木:それはしたくないし、できないだろうけど、もっと言っちゃえば、音楽に値段をつけて、誰かが買ってくれて、それで成立する経済自体が厳しくなっていくこともほぼほぼ明らかですよね。買いはしないけどサブクスでめっちゃ回る、みたいな流れになっていくのは避けられない。でもそれでいいのかっていうのはリスナーとしての視点でさえ思うから、すごく複雑な戦略が必要になってくると思うんですよ。

悲観的な言い方をしてるけど、悲観的だっていうのがリアリズムだと思う。僕は普通に音楽を聴きたいから、放っておいてもいろいろ聴くし、よかったら金も払うけど、そこは極端に分断していくというか、もうしちゃってると思うしね。それでも、音楽を音楽として作ろうとしてる人たちは世界中にいると思うから、頑張ってほしいっていうか。

網守将平が名義を一切変えないことの理由

―いまの佐々木さんのお話について、網守さんはどう思われますか?

網守:前提として、僕はその対立項にはいないというか、今回「Ex」とか言ってますからね。これはいろんな意味の「Ex」で、External(外部)でもあるし、Excommunication(破門)でもあるし、Ex-formation(未知化)とかもあるし。

―何かと戦うわけではないにしろ、佐々木さんがおっしゃったようなある種の分断に対して、アゲインストするような気持ちもあると言えますか?

網守:佐々木さんの悲観的に言うしかないっていうリアリズムは超わかるし、僕もそっちではあるんだけど、その一方で状況的には面白いし、楽しさもあると思っていて。いまの僕は他の場所で作ってる音楽と自分の作品がまったく違うんですけど、名義は一切変えてないんです。

全部同じ名前で、まったく違う音楽を作っている状態は、音楽の世界が分断されていってる状況に応じて、自分も分断されていってるようで、それがちょっと楽しいというか。自分の個性とか作風を確立しようっていう意図ははなからないので、楽しんでる部分もあるっていうことは言いたいです。

佐々木:さっきちょっと強いトーンで言ったのは、途中で『あいトリ』の話があったからで。あれはネトウヨっぽい人がどうこうっていうのもあるけど、もっと総体的に「日本の芸術・文化ヤバくない?」みたいな危機感があったと思うから、今回の作品にもそれが潜在意識としてあったのかなと思っていて。

僕はあの件に対しては、小さな抵抗というか、抵抗のつもりはなくても、結果「こういうのもありますよ」って一人ひとりが言ってる、みたいな感じがいいと思う。力に力で対抗しても不毛だから、何人かの人が本当に重要だと思う作品を作り続ける以外に手はない。それはミュージシャンに限らずだけど、そういう意味で支持していきたいっていうことです。真面目に言うとね。

永井:考え過ぎるくらいがちょうどいいですよね。ある程度のスキルがあれば、流れに身を任せて日銭を稼ぐことはできるし、このご時世それが一番楽な生活ではあって。ただ、何かを作るモチベーション……と言うと軽いですけど、網守のは何かを作らなきゃいけないくらい考えてるっていう作品だと思うんです。

永井:僕も歌ものであろうがインストであろうが、名前はずっと永井聖一でやろうと思っていて。それは多様性を見せたいからじゃなく、現在進行形の生きてる状態と並行して考え続けた結果、同じ名義で作品を出した方が自分の中で腑に落ちるというか。

「論文を書いてる」と言うとおこがましいですけど、それに近い感覚で、そのときどう考えていたかのアウトプットになると思うんですよね。まあ、名義を変えるのもかっこいいけど(笑)。

網守:名義を変えないのは、音楽より自分のことを大事にしてるって話でもありますけどね。APHEX TWINは自分より音楽の方が好きなんだと思います。好きっていうか、音楽の方が大事。そういう羨ましさはありますよ。あれは自分のことなんてどうでもいいってことだと思うから。

佐々木:でも『Richard D. James』っていうアルバム出してるじゃん。

網守:ねじれてんなあ(笑)。

―網守さんとしては、今後も「網守将平」として作品を作り続けると。

網守:そうだと思います。

佐々木:「網守将平」って名前がいいしね。字画多いじゃん。

網守:でも正しく書ける人も読める人もホントいないんですよ(笑)。

- リリース情報

-

- 網守将平

『Ex.LIFE』(CD) -

2021年1月22日(金)発売

価格:2,530円(税込)

NBL-2291. Falling on Earth

2. c4jet

3. Insulok

4. wabe

5. Slow up

6. Sarabande

7. Non-Auditory Composition No.0

8. Fossil move

9. Scanning Earth

10. kre

11. Yarn Phone

12. Aphorican Lullaby

13. Impakt

14. Next to Life

- 相対性理論

『調べる相対性理論』(CD) -

2019年7月24日(水)発売

価格:2,970円(税込)

QAMR-161901. ウルトラソーダ

2. キッズ・ノーリターン

3. ミス・パラレルワールド

4. 弁天様はスピリチュア

5. ペペロンチーノ・キャンディ

6. LOVEずっきゅん

7. 天地創造SOS

8. NEO-FUTURE

9. わたしは人類

10. FLASHBACK

- 網守将平

- プロフィール

-

- 網守将平 (あみもり しょうへい)

-

音楽家 / 作曲家。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。学生時代より、クラシックや現代音楽の作曲家 / アレンジャーとして活動を開始し、室内楽からオーケストラまで多くの作品を発表。また東京芸術大学大学院修了オーケストラ作品は大学買上となり、同大学美術館にスコアが永久保存されている。近年はポップミュージックからサウンドアートまで総合的な活動を展開。様々な表現形態での作品発表やパフォーマンスを行う傍ら、大貫妙子やDAOKOなど多くのアーティストの作編曲に携わる。またCMやテレビ番組の音楽制作も手掛ける。コラボレーションワークも積極的に行っており、大和田俊、梅沢英樹、小山泰介など音楽に限らず多くのアーティストとの作品制作を断続的に行っている。

- 佐々木敦 (ささき あつし)

-

文筆家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。ミニシアター勤務を経て、映画・音楽関連媒体への寄稿を開始。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、早稲田大学文学学術院客員教授やゲンロン「批評再生塾」主任講師などを歴任。2020年、小説『半睡』を発表。同年、文学ムック『ことばと』編集長に就任。批評関連著作は、『この映画を視ているのは誰か?』(作品社、2019)、『私は小説である』(幻戯書房、2019)、『アートートロジー:「芸術」の同語反復』(フィルムアート社、2019)、『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン ele-king books、2020)、『これは小説ではない』(新潮社、2020)他多数。

- 永井聖一 (ながい せいいち)

-

1983年生まれ、東京都渋谷区出身。相対性理論のギタリストとして活躍を続ける。SMAPや家入レオへの楽曲提供のほか、Spangle call Lilli line『dreamer』、バレーボウイズなどのプロデュースワーク、ムーンライダーズ、Buffalo Daughterのリミックス、UNIQLOやキューピーなどのCM音楽を担当。演奏者としても高橋幸宏、布袋寅泰、DAOKOなど様々なミュージシャンと共演。相対性理論の近作に『調べる相対性理論』。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-