どこにでもある典型的な昭和の住宅一軒を解体し、膨大なその部材の一つひとつを丹念に調査したあと、遠く離れたイタリアの地に輸送する——。そんな途方も無いプロジェクトが、2021年5月22日から始まった『第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展』日本館で行われている。

会場に運ばれた部材は、日本の建築家と現地の職人によって絶えず組み直されつつ展示され、会期終了後は多様な用途を持ってふたたび世界中に散らばる。ひとつの建築を、さまざまな来歴を持つモノや人の「いっときの結束点」として見せるこのプロジェクトのキュレーターを務めたのが、建築家の門脇耕三だ。

「取るに足らない一軒の住宅にも、畏れを感じるほどの汲み尽くせなさがある」。そのように語る門脇が、今回のプロジェクトで提示したかったこととは何か? 輸送された住宅のまさに向かい側にある彼の自邸「門脇邸」にて、その狙いに耳を傾けた。

ひとつの住宅の裏には、国の経済的要因が複雑に絡んでいる。

―戦後に建てられた一般の住宅を解体して、ヴェネチアに持っていくという、今回のプロジェクトのコンセプトはどのようにして生まれたのでしょうか?

門脇:そもそもの出発点は、プロジェクトチームにあった、国際的な建築展で模型やパネルを展示しても仕方がないだろうという共通認識でした。イタリアまでわざわざ訪れて模型を見るのは面白くないし、パネルはオンライン上でPDFで見ればいい。なので、移動することそのものに意味があるようなことをしたいね、と話していたんです。

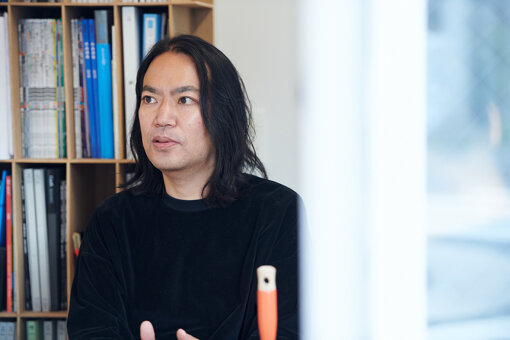

建築家、建築学者。明治大学准教授、アソシエイツパートナー。博士(工学)。1977 年神奈川県生まれ。建築構法を専門としながら、建築批評や建築設計などさまざまな活動を展開。建築の物的なエレメントに根ざした独自の建築理論も展開している。

門脇:ですが、大型のインスタレーションを行うとなると、大量にゴミが生まれる。たかだか半年間の展覧会のために大きなものを作って、ゴミにしたら、現地にわざわざゴミを持って行くことになる。チームには環境問題にも意識的に取り組まれているデザイナーの長嶋りかこさんが加わっていますが、彼女からの影響もあり、そういうこともしたくないという結論になりました。

そこで何ができるのかを考えたとき、日本では住宅の総戸数の約13%以上が空き家と言われているんですね。ならば、一軒くらい自由に使わせてもらえる住宅が見つかるんじゃないか、と。そこで、不要になってしまった住宅を譲り受け、ヴェネチアに持っていくというプロジェクトのアウトラインが生まれました。

ところが、コンペで選ばれたあと、実際に住宅を探し始めると、なかなか持っていけるものが見つからなくて……。

―たしかに家主からすると、「家をヴェネチアに持っていかせてほしい」というのはよくわからない依頼ですよね(笑)。

門脇:それで困って、自分の家の向かいに住む高見澤さんという方に、取り壊す予定の住宅があったら教えてくださいと頼んでいたんです。高見澤さんはお店をしていた方だから、近所のネットワークもあるはずだと思って。

そしたらあるとき、そのご主人が神妙な面持ちでいらっしゃって、「じつはうちが壊すことになりました」と(笑)。こうして偶然、お向かいの住宅を持っていけることになったんです。

―すごい話ですね。

門脇:高見澤邸はたいへん可愛らしい住宅で、「看板建築」と言うのですが、建物の正面は一生懸命おめかししてビル風だけど、横から見ると普通の屋根が丸見えになっている。わかる人にはわかる例ですが、「貧ぼっちゃま」みたいな建物なんです(笑)。それが本当に可愛くて、僕はこの門脇邸を建てるときに高見澤邸をおおいに参照しました。だから壊されると聞いて残念だったし、ヴェネチアへ持っていけることになって嬉しかったんですね。

―偶然にも、愛着のある建物を扱えることになったのですね。

門脇:もうひとつ、僕は建築家であると同時に、「建築構法」という学問分野の研究者でもあります。これは、建物のハード、つまりモノとしての組み立て方を専門とする分野です。

当たり前とされている建物の作り方を「在来構法」と言いますが、その常識は時代ごとに変わります。たとえば、昔は土壁をつかった家屋が多かったけれど、最近は珍しいですよね。現在はプラスターボードという石膏を使った壁が多い。

僕は普段、こうした「当たり前」の変遷についての研究をしています。なので、今回のプロジェクトでも、新しい建築デザインの提案だけでなく、学問的な意義があることをしたいと考えていました。

そうした視点で高見澤邸を調査すると、1954年に建てられ、何度も増改築を繰り返してきたこの建物そのものが、戦後の「当たり前」の変遷を辿ってきたことがわかってきた。時間が経つうちに誰もわからなくなってしまうこうしたことを記録として残すことは、学問的にも意味があると思いました。

―昭和の典型的な、誰でも見たことがあるような建物に、じつは建築の歴史を考えるうえで重要な痕跡が残されているわけですね。

門脇:そうですね。しかし、そこで見えるのは建築の歴史だけではないんです。

高見澤邸が建てられた頃は、建物が手作りで作られているのに対して、ある時期以降は、工場で生産された部材が使われるようになります。つまり、「当たり前」のあり方が変わったわけですが、その背景には、戦争によって壊滅した日本の重化学工業が、朝鮮戦争を契機とした朝鮮特需で復活し、その休戦後に工業的な生産力を住宅に向けたことがあります。

門脇:要は、ひとつの住宅の裏に戦争や国の成長といった社会的・経済的な要因が複雑に絡んでいることが、このごく普通の住宅を見ることでわかってくる。このことは今回の展覧会のテーマでもあります。

翻って言えば、建築家は建物の「表面」を作る人と思われがちですが、表面のデザインは奥にある産業のあり方にも直結しているということです。建築家が無意識に選択した部材が森林破壊や大量消費を促してしまうかもしれないし、やり方次第では資源の循環や環境に寄与するデザインになりうるかもしれない。建築家はそんな風に社会をデザインできる職業である。それが今回、建築家たちに投げかけたかったことです。

すべての建築は本来的に、みんなの協働制作物と言えます。

―解体された高見澤邸の部材は、どのようなプロセスを経てヴェネチアに運ばれたのでしょうか?

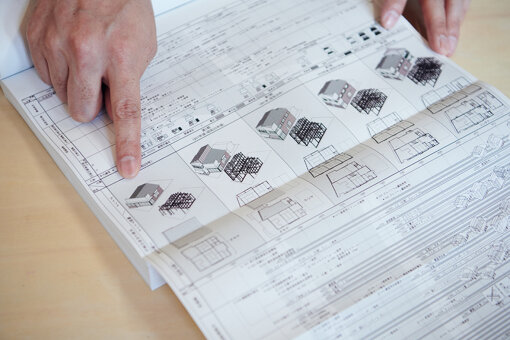

門脇:バラバラにされた部材は、順次、高田馬場の保管スペースに運ばれました。その後、現地での組み立てができるように、3Dスキャンしてデータ化し、さらに一つひとつの材質と大きさを調べ、リストを作ってヴェネチアに持っていきました。

―すさまじい手間ですね……。

門脇:(パソコンで部材のデータを見せながら)高見澤邸には全部でおよそ2000個の部材が使われていましたが、あまりに膨大でしたから、3Dデータ化できたのはその10分の1ほどです。リスト化はすべての部材に対して行いました。

現地に運ばれた部材は、日本の建築家チーム(長坂常、岩瀬諒子、木内俊克、砂山太一、元木大輔)と地元の職人の協働によって、映像投影用のスクリーンや展示用の壁など、住宅とは異なる用途を持つものとして、その場に馴染むようなかたちで転用されます。元木さん(DDAA)が手がけた、屋根の部材を利用したベンチがわかりやすい例ですね。

門脇:当初は、日本から建築家チームと職人がともに現地入りする予定でしたが、COVID-19の流行で渡航が叶わなくなったため、職人を現地で集め、建築家がオンラインで彼らとコミュニケーションを取りながら作っていくかたちになりました。「職人と一緒に作る」ということは、今回、とくにこだわったことのひとつです。

―「協働」という視点を重視する理由は何でしょうか?

門脇:ひとつには、そもそも建築は建築家の手によってのみ作られるわけではない、ということがあります。現代の設計者と施工者の関係について、僕は疑問を抱いていました。

たとえば建物が完成した際、実際はいろんな関係者がいるにも関わらず、署名をするのは建築家だけ。職人はその建築についてどんなに知恵を出していても署名できないんです。そこには、建築家が描いた図面通りに職人が作ることを求められる、つまり形式的には職人が知恵を出せないことになっている業界の構造があります。

しかし、本来はいろんな人が知恵を出し合い、その結果、良い建物になるのがベストですし、良い現場は実際にそうなっています。今回のプロジェクトでは即興的な協働作業を通して、その先の可能性を見せたいんです。

―いろんな人の知恵が集まって建物ができていることの可能性を、今回の現場では強調して提示しているんですね。

門脇:また、やや抽象的な話になりますが、さきほど建築家は部材の選択を通して、その奥にある産業のあり方にも関与できると話しましたが、そうした営みが可能なのは、背景にある産業にじつに多くの人々が関わっているからにほかなりません。

こうした視座に立てば、すべての建築は本来的に、建築家や工事に関わる人のみならず、あらゆる人が関わって作られる、みんなの協働制作物と言えます。そして、建築がそのようなものとして見えてくると、街も当然、協働制作物ということになりますよね。

―当たり前に見えていた街の見え方も変わりますね。

門脇:さらに言うと、ある建築の部材は、いまはその建築に使われているけれど、以前は別の場所に使われていたかもしれない。実際、今回、我々は展示に使用した部材を会期終了後に別のかたちで再利用しますが、そう考えると、部材も一種の社会的な共有物だと言えます。

建築物とは、多様な来歴を持ち、時間と空間を飛び交うたくさんの部材が、あるとき多くの人の手によって、住宅なら住宅という一時的な姿を与えられた「キメラ的混成体」なのだ、ということ。建築とは、広大な空間と時間の広がりのなかに生きているのだということ。そうした視点の変換自体を、今回のプロジェクトでは提示したいのです。

―建物を解体して、部材を移動させて、大勢の手で変化させ続けると聞くと突拍子なくも聞こえますが、じつは身の回りの建物にもそうした側面があるんだ、と。

門脇:我々自身が、高見澤邸について調べていくなかでそれに気づいたんですね。

日本館内では屋外の構築物に使わなかった部材を年代順に並べたのですが、そこを歩くと、多くの「時代ごとの当たり前」がこの建物のなかにあることがわかり、時間的なスケールを感じてもらえると思います。そのこと自体が、建築のひとつの「固まらなさ」みたいなものを表している。

だとすれば、解体された部材がヴェネチアに行って展示されるということも、高見澤邸にとってすごく自然なことのはずなんですよね。

モノの移動は、大量消費の象徴でもあるけれど、瑞々しい価値の再生のきっかけにもなる。

―さきほども少し話されていましたが、今回のプロジェクトでは、展覧会で使用した部材のその後の使われ方もユニークだとお聞きしました。

門脇:当初は現地で展覧会をやっておしまいだったのですが、チームで話すうちに、我々がそこでこのモノたちを終わらせるのは申し訳ないと考えるようになりました。我々は、2019年に延々と続くバトンを受け取ったにすぎない。それを次に渡すのは義務だよね、と。

門脇:また、冒頭にも話した通り、現地にゴミを残すべきではない、なるべくゴミにしない道を模索すべきだという意見がチームのなかに根強くありました。そうしたなか、たまたまビエンナーレが一年延期されることになった。

そこで、この間にできることとして、クラウドファンディングで資金を集め、そのリターンとして、展覧会後の部材を使ったプロダクトをお返しするという新たなプロジェクトを立ち上げました。

―面白いですね。

門脇:とはいえ、それでも部材はたくさん余ってしまいます。ここで大きかったのが、ほかの参加国の協力でした。

『ヴェネチア・ビエンナーレ』は基本的に国同士の競争ですが、コロナ禍後の対応について各国のキュレーターと議論を交わすなかで、「競争をしている場合ではない」「連帯を示すような展覧会にしたい」という話が出てきました。

門脇:そこで知り合ったフィリピン館のキュレーターの一人であるノルウェーの出身者が、余った部材の行き先として、オスロにある団地を紹介してくれたんです。高見澤邸の一部はオスロに行くんですよ。

―そして、そこでまた別の「生」を生きる、と。

門脇:この全体が我々のプロジェクトで、展覧会はその一部に過ぎないんです。高見澤邸が建てられてから起こった一連の物事が、すべてこのプロジェクトに連なっている。

我々はたまたまプロジェクトを通して2019年の東京でそこに参加したけれど、1950年代の職人たち、 2021年のイタリアの職人たち、2022年のオスロの参加者たち、いろんな人が登場して共存している。

こうした視点は、今回のビエンナーレの全体テーマ「How will we live together?」(我々はいかに一緒に生きられるか?)に対する、ひとつの回答にもなっているのではないかと。この問いの背景には世界の分断状況があるわけですが、ひとつの建築が持ち得るこの広がりこそが、建築家が提示できる共存のためのプラットフォームなのだと考えています。

―建築の見え方が変わるお話でしたが、建築の専門家ではない読者が、慣れ親しんだ周囲の環境に対してそのような新鮮な眼差しを向けるためには、どのようなことが重要だと思われますか?

門脇:ひとつの鍵は、移動だと思います。とくにコロナ前まで、我々はしょっちゅう海外に行き、いまもAmazonからひっきりなしに荷物が届く生活を送っています。こうした流通も含むモノの移動は、大量消費を助長もしますが、このプロジェクトを進めている中で、別の可能性があることにも気づきました。

たとえば、これはイタリアのホームセンターで買ったハケです。向こうの人にしてみたら日常的なものなんですが、我々が見ると妙にカッコいいですよね。

門脇:ある場所で慣れ親しまれたものが、別の場所に移されると異なる意味を帯びることがある。こうしたことを踏まえて、プロジェクトメンバーである建築家の長坂常さんは今回、日本ではよく見慣れたブルーシートを全面的に展覧会の床と展示の重要な部分に使っています。

つまり、モノの移動は、大量消費の象徴でもあるけれど、瑞々しい価値の再生のきっかけにもなる。身の回りの街やモノがいかに「普通」でつまらなく見えたとしても、すべては眼差しの持ち方で変わりうるんです。

自分の暮らす場所の内と外を往復しながら、その場所の価値を外側の視点から見てみる。そうした、旅人のような目線が大切なんだと思います。

目の前の建築ひとつでさえも、完全には理解できない。

―お話を聞きながら、このプロジェクトは1950年代の一般の住宅という、歴史的な価値がまだわかりづらい「近過去」のモノに対して、とても丁寧なアプローチをされてきたのだと感じました。一方で、ある種の都市開発やリノベーションでは、モノや場所の持つ文脈をあまり理解しないままに暴力的な介入が行われることも多いと思います。門脇さんは近過去との付き合い方について、どんなことを大切にされていますか?

門脇:これは高見澤邸で発見された梳きバサミです。高見澤邸には貸店舗があったのですが、そこにごく一時期だけパーマ屋さんが入っていたんですね。

門脇:ほかにも解体中、壁のなかから掛けられたまま埋められたジグソーパズルが出てきたこともありました。こうした埋もれたモノはどんな家にもあるはずですが、何も考えずに一度にすべてをガシャッと崩してしまって、失われてしまうことが多いんです。

たしかに僕にとっては面白いモノですが、当の本人や近い人たちにとっては、消し去りたい過去かもしれない。その意味では、つねに俯瞰的な眼差しを持つというか、自分ごととして対象を見過ぎないことが大切だと思います。

門脇:もうひとつ大事なのは、ツッコミを入れてあげることですね。高見澤邸は貧ぼっちゃまだという話をしましたけど、近過去ってどこかズッコけてるところがあると思う。いまの視点から見ると、30年前に自分がしていた髪型なんて恥ずかしくて仕方ない(笑)。

だけどそれを無かったことにするのではなく、愛情を持ってツッコんであげる。そういう距離感を掴めると、近過去は唾棄すべきものではなくなるんだと思います。

―さきほどの旅人の目線にも似ていますね。

門脇:そうですね。僕はこうした態度を、長坂さんに教わったんです。たとえば、彼が旧社宅を改修した『Sayama Flat』という作品では、「カッコいいリノベーション」をしたい建築家であれば絶対に残さないような空間のディティールをあえて残している。これは長坂さんによる愛のあるツッコミであり、一種のギャグであり、過去との付き合い方です。

門脇:そうした距離感について、今回のチームでも共有しました。自分たちの価値観ですべてを変えるのではなく、カッコ悪く見えるものも含めて付き合っていく。

またプロジェクトをやりながら、僕らは「住宅の汲み尽くせなさ」を感じました。高見澤邸の部材をすべてスキャンすると、すごい量の情報になる。これはひとりの人間の認知の限界を超えているけれども、世の中はそういう取るに足らないものの集積でできている。目の前の住宅建築ひとつでさえも、完全には理解できないのだということ。そうした畏れの感覚は、今回強く感じましたね。

―一瞬で理解した気になってしまうようなものにも、じつは膨大な文脈が潜んでいる。

門脇:ええ。そうした視点を持つと、目の前の風景の捉え方も変わってくるだろうと思います。

―最後に、さきほど建築家はモノの背景に対する意識を通して、広い世界のデザインにも関わることができるというお話がありました。今後、そうした建築家の役割は、より一般的になっていくのでしょうか?

門脇:そうした奥にあるものへの意識を持つことは重要だと思います。ただ、その建築家像がずっと続いていくかというと、それもまた一時的な「当たり前」かもしれません。

そもそも、建築家が建築の表面的なデザインを主な舞台としはじめたのは、1980年代頃からのことなんです。それ以前、たとえば高見澤邸が建てられた時代には、建築家は奥にある生産システムにも積極的に関与していたんですね。

たとえば広瀬鎌二という建築家は、戦後直後の有名な「SHシリーズ」という住宅群を鉄で作りました。日本では大工さんがとても強いから、木造だと大工に勝手にやられてしまう。そこで先ほどと同じ文脈で、戦争に使わなくなった鉄で住宅を作れば大工を現場から排除できるという考え方で、彼はこの住宅をデザインします。

これは産業にまでコミットするとても強い建築家のあり方ですが、その背景には、戦後の混乱期で建築産業や建築家のあるべき姿が揺らいでいたという事情がありました。

―素材を通した、現場との一種の駆け引き、コミュケーションがあったんですね。

門脇:ところが、1980年代に現在のような生産システムが確立されると、建築家は表面のデザインに集中していき、さきほど話したような設計者と施工者の固定化が進みました。現在はそうした「当たり前」がふたたび揺らいでいる時代なんですね。

その理由のひとつには、資源問題があります。また、職人の高齢化が進み、近年では年間2万人の大工が減っていると言われています。こうした時代に、建築家はあらためて見えているものの奥にあるものに触ってデザインをしなければいけない。どういう生産のあり方がいいのかを考えないといけない。

そのときに我々は、建築家だけが作るのではなくて、みんなで関わり合うような仕組みがあるべきではないか、建築はあらゆる人の協働で作られる一種の共用物で、そうしたマインドを持った生産システムがいいんじゃないかと考えわけなんです。

「当たり前」が揺らいでいる時代に、それを考えておかないと、ふたたび生産システムが固まったとき、その次を考えることができなくなってしまう。だから、この問題はみんなが考えるべきだと思っていますが、「僕らはこう考えました」ということを、今回のプロジェクトでお見せできればいいと思っています。

- サイト情報

- プロフィール

-

- 門脇耕三 (かどわき こうぞう)

-

建築家、建築学者。明治大学准教授、アソシエイツパートナー。博士(工学)。1977年神奈川県生まれ。2001年東京都立大学大学院修士課程修了。東京都立大学助手、首都大学東京助教などを経て現職。2012年に建築設計事務所アソシエイツを設立。現在、明治大学出版会編集委員長、東京藝術大学非常勤講師を兼務。建築構法を専門としながら、建築批評や建築設計などさまざまな活動を展開。建築の物的なエレメントに根ざした独自の建築理論も展開している。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-