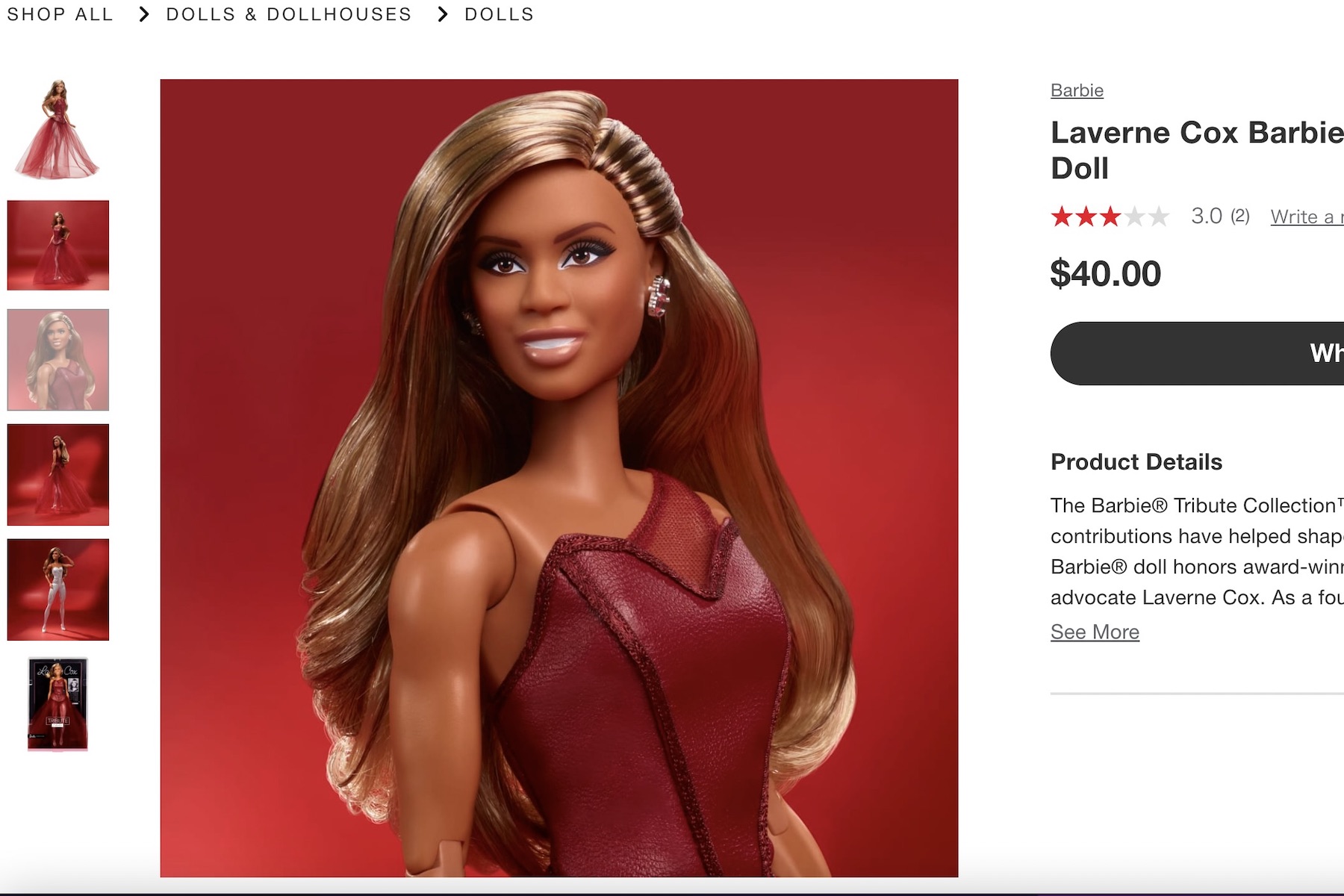

メイン画像:Mattel Shop

ダイバーシティーに舵を切り復活したバービー人形

マテル社のバービー人形といえば1959年にアメリカで誕生し、世界中で親しまれてきたファッションドール。その長い歴史のなかで、バービー人形は時代を反映したさまざまなバリエーションを生んできた。そして2022年5月、新たにラインナップに加わったのが女優のラバーン・コックスをモデルにしたバービー人形だ。これは初のトランスジェンダーのバービー人形となる。

バービー人形には、その女性性を過剰なまでに強調したプロポーションについて一部のフェミニストなどから批判もあった。またメインとなるシリーズがブロンドヘアにブルーアイズという白人を記号化した造形であることから人種差別的であるとの指摘もあった(しかし、1960年代にはすでに黒人のバービー人形が登場しており、マテル社として人種差別反対のメッセージを打ち出してはいる)。

こうした批判もあってか、バービー人形は1990年代には売上を落としている。そこでマテル社が大きく舵を切ったのが、ダイバーシティーという方向性だった。髪や目、肌、体型にバリエーションを加え、あらゆる人種の子どもが親近感を持てるようにした。また、車椅子や補聴器を使用するバージョンも登場する。

車椅子を利用するバービー人形

しかし、1998年に車椅子に乗った友人、ベッキーを販売したところ、車椅子がドールハウスのエレベーターに乗らないという批判を受けたり、2020年、東京五輪を前に発表したオリンピックバービー人形のシリーズに、なぜか東洋系が入っていないという「ポカ」もあった。いずれもマテル社はすぐに謝罪しており、現在のドールハウスは車椅子でも乗れるバリアフリー仕様となっている。このように意欲的な試みをしながら、問題があれば真摯に対応するマテル社の姿勢に、私は好感を持っている。

非白人のトランス女性がLGBTQ+のムーブメントで担った役割

さて、こうした多様性の表現の一つとしてあるのが、世界で活躍するセレブをモデルとしたシリーズだ。最近では大坂なおみや黒柳徹子がバービー人形になって日本でも話題になった。

大坂なおみモデルのバービー人形

黒柳徹子モデルのバービー人形

このバービー人形のラインナップにラバーン・コックスが加わったことはゲイ当事者でありLGBTQ+ムーブメントに参加する者として感慨深い。まず、ポイントはラバーン・コックスがトランス女性であり、なおかつ非白人であるということだ。

セクシュアル・マイノリティーの解放運動の中で大きな転換点となった1969年のストーンウォール蜂起でも、その後の運動の流れのなかでも、マーシャ・P・ジョンソンとシルビア・リベラをはじめとする、非白人のトランス女性が大きな役割を担ったことを忘れてはならない。LGBTQ+というマイノリティーの歴史についてさえ、とかくシスジェンダーのゲイ、そして白人という「弱者のなかの強者」の視点でとらえがちだが、じつはこうした運動の原動力であり、そもそものきっかけを作ったのが、トランスジェンダーで女性で非白人という幾重にもマイノリティー性を背負った人たちだったことを思い出してほしい。

近年、激しさを増すトランスジェンダーに対するバッシングに対抗し、あらためてLGBTQ+の連帯を確かめたい。再度、強調するがマーシャ・P・ジョンソンとシルビア・リベラという、非白人のトランス女性の活躍がなかったらLGBTQ+のムーブメントも存在しなかったのだ。

ラバーン・コックス

ラバーン・コックスの出世作、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』の象徴的な意味

トランス女性をエンパワーメントするという意味で、ラバーン・コックスのバービー人形は大きな価値を持つ。さて、そのラバーン・コックスであるが、ご存じない方のために一応説明しておくと、出世作となったのは『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』というNetflixのドラマであり、この作品がまた問題提起を多く含んだものなのである。

舞台は女性刑務所、主人公は白人でありバイセクシュアルの囚人。ラバーン・コックスが演じるのはトランス女性の囚人で、親のトランスを受容できない息子との関係に悩んでいるという役どころ。刑務所内での女性同士の関係や、看守のセクハラパワハラ、人種間の対立といった重いテーマを扱っているのだが、日本の女囚モノのようにジメジメせずカラッとした調子で描かれている。

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』予告編

じつは『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』というタイトルからしてすでに象徴的なのだ。オレンジは囚人服の色で、「ニュー・ブラック」とは「流行りの」というような意味。つまり、着させられている囚人服の色を流行りと諧謔的に表現しているわけだが、同時に「ブラック」は黒人のダブルミーニングでもある。つまり、主人公の白人女性は、囚人になってオレンジの囚人服を着せられたときに、それまで享受していた白人としての特権を剥奪され、黒人同様に差別される側になる。マジョリティーに、その特権性を自覚させるものなのである。

こうしたドラマを背景に世に出たラバーン・コックスがバービー人形になることの重要性を理解していただけたかと思う。しかし、それにしても日本のコンテンツに、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のような社会問題を深く考えさせるものがほとんどないのは情けないことである。また、バービー人形のような子ども向けのコンテンツにLGBTQ+を扱ったものも少ない。

LGBTQ+を扱ったコンテンツが引き起こす軋轢

アメリカでは2021年、『セサミストリート』にゲイのカップルとその子どもが準レギュラーとして登場した。もっともアメリカでも子ども向けのコンテンツにLGBTQ+を登場させることはそう簡単ではないようだ。

『セサミストリート』の「ファミリーデイ」。ゲイのカップルとその子どもが初登場した

同じ『セサミストリート』で2018年には人気キャラクターのバートとアーニーがゲイか否かという騒動が起きている。脚本を担当するマーク・ソルツマンがインタビューに答え、バートとアーニーがゲイカップルであり、自分と、ある男性の関係がモデルだと明言。ところがその後、制作会社が公式に、バートとアーニーは親友であり、パペットなので性的指向はないと正反対の声明を発表した。しかし、パペットだから性的指向がないというのは適当すぎではないだろうか。

『セサミストリート』のバート(右)とアーニー(左)

そして、この件で最も株を落としたのは同作のキャラクターを創作したジム・ヘンソンの盟友であり、声優も務めるフランク・オズだった。オズはTwitterでバートとアーニーは同性愛ではないとしたうえで、人間はストレートや同性愛者という以上のものであって、誰かを同性愛者と定義する必要はないという持論を展開したのである。一見、リベラルな物言いだが、現実に存在する同性愛者への差別、社会的不平等をないものとする主張であって、はなはだしく社会的視点を欠いた発言である。ここから、いわゆるアンチLGBTQ+の言う「日本ではゲイに差別はない」という主張までそう遠くはない。

フランク・オズのTwitter

ただ、バートとアーニーの問題は後付けで設定を加えることの是非という面もあって、なかなか難しいとも思う。同じような問題としては2016年に公開された『スター・トレック BEYOND』でのヒカル・スールーのゲイ設定がある。これは言うまでもなく、初代ヒカル・スールー役で公にゲイをカミングアウトしているジョージ・タケイをリスペクトしてのことなのである。しかし、この後付けの設定に、ジョージ・タケイ自身から原作の世界観を壊す、と批判されてしまった。個人的には、ヒカルとパートナーが娘と寄り添っているシーンは自然で良かったと思っているのだが。

『スター・トレック BEYOND』予告編

なぜ右派は子ども向けLGBTQ+コンテンツを恐れるのか?

さて、見てきたように、子どもたちが触れるコンテンツでLGBTQ+に関するレプリゼンテーションを行なうことは、各方面にさまざまな軋轢を生む。そうしたコンテンツの古典ともいえる例に、2005年にアメリカで出版された絵本「タンタンタンゴはパパふたり」(原題And Tango Makes Three)がある。ペンギンのゲイカップルの子育てをほのぼのしたタッチで描いたこの本は、性の多様性を理解させるために最適であるとして、アメリカで数々の賞を得たほか、イギリスでは児童の同性愛に関する理解を深めるプロジェクトのテキストにも採用された。

一方で右派からは攻撃を受け、図書館への苦情が相次ぎ、一部の地域では書棚から下げられることになった。日本では2008年に、前衆院議員の尾辻かな子さんと翻訳家の前田和男さんによってポット出版から翻訳出版されている。尾辻さんによれば、出版当初、こんな本を子どもに見せるべきではないと散々、叩かれたそうだ。しかし、それから14年がたった現在では、授業でこの絵本を使っている学校もある。

さて14年、である。例えば幼稚園の時にこの本を読み聞かせられた子どもは成人していることになる。こうした絵本を子ども時代に接することがあれば、LGBTQ+がごく当たり前の存在なのだという考えが染み込むだろう。だからこそ右派は、子ども向けのコンテンツを恐れ、必死で叩くのだ。現在、LGBTQ+という言葉が人口に膾炙(かいしゃ)し、一定の理解を得られている背景には、こうしたいわばカルチャーにおける闘争があると言ってよい。

サウザンブックスPRIDE叢書のTwitter

じつは私は、世界のLGBTQ+に関する書籍をクラウドファンディングで翻訳出版する「サウザンブックスPRIDE叢書」というシリーズの編集主幹もつとめている。このシリーズでも特に絵本に力を入れており、図書館や学校にも蔵書されている。

こういう本を作っていると、右派から「子どもを洗脳する気か」みたいに言われることもある。しかし、ちょっと考えてほしい。『タンタンタンゴはパパふたり』はニューヨークのセントラルパーク動物園での実話が元になっている。ペンギンをはじめ野生動物の同性愛的行動は、じつは珍しいものではない。その当たり前を描いた絵本を焚書しようとたくらみ、事実を隠蔽して同性愛など存在しないかのごとく振る舞う行為こそ、まさに異性愛規範の洗脳ではないだろうか。

- フィードバック 50

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-