少しずつであるが、いま、確実に音楽の現場に人と活気が戻りつつある。大きなフェスは再開を控え、来日公演も無事に開催されている。かつて失われた「日常」が息を吹き返していることに喜びを感じる一方、この2年あまりのことを思い出そうとしても、記憶は彼方でぼんやりと揺れて像を結ばないことに気づく。不安、落胆、悲しみ、怒り……感情はあんなに激しく揺れ動いていたはずなのに。

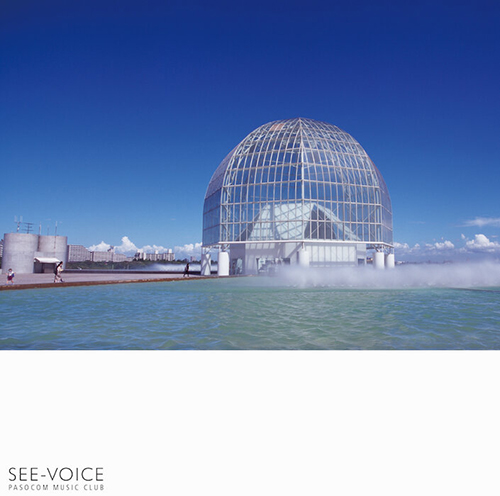

2021年10月にリリースされたパソコン音楽クラブの3rdフルアルバム『See-Voice』をいま聴くと、不思議な気持ちになる。リリース当時は不安な気持ちになったことを思い出しながら、遠い過去の出来事を思い返すときのような感情が湧き上がるのだ。それは水のなかにいるかのようなサウンドテクスチャーのせいかもしれないし、2人が影響を受けた過去のさまざまな音楽のムードが色濃く匂い立っているからかもしれない。

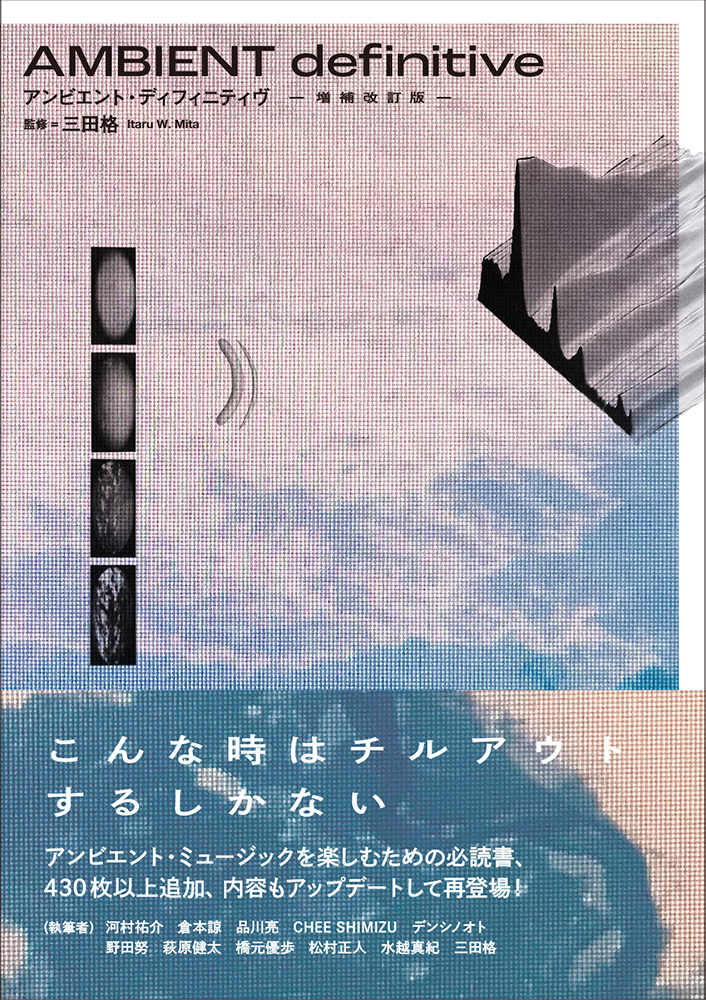

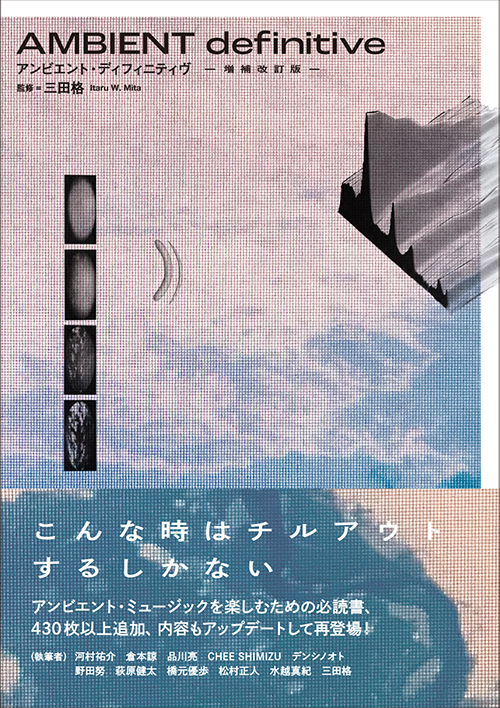

本稿は、『AMBIENT definitive 増補改訂版』(ele-king)を上梓したばかりの三田格を聞き手に迎えた、パソコン音楽クラブの2人へのインタビューだ。話は『See-Voice』と2021年の振り返り、いま肌で感じる音楽の現場への変化、そしてアンビエントミュージックをはじめとする関心を寄せる音楽など多岐に及んだ。

およそ2時間の対話をまとめていて感じたのは、『See-Voice』を紐解くことを通じて、私たちはコロナ禍の爪痕を背負いながらかたちづくられていくであろう2020年代の音楽について想いを馳せていたのではないか、ということだった。

パソコン音楽クラブは新作を鋭意制作中で、この夏には『FUJI ROCK FESTIVAL '22』への出演も決定している。次のステップに歩みを進める2人に話を聞いた。

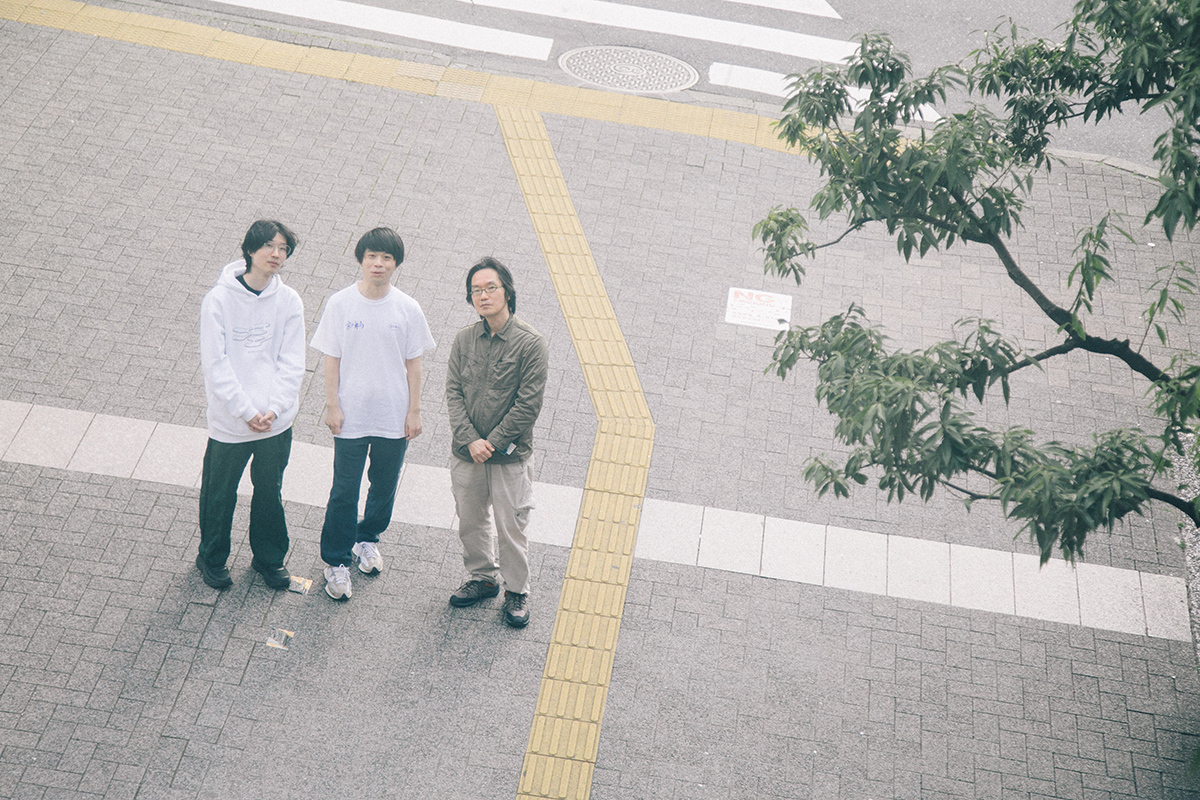

左から:三田格、パソコン音楽クラブ(柴田、西山)

2人の世界に潜り、「分類されない音楽」を模索したパソコン音楽クラブの2021年

三田:何かのインタビューで『See-Voice』について、内省的ってニュアンスの言葉をたくさん使ってたじゃないですか?

そういう情報を何も知らない状態で聴いたときに、「うわー元気」って全然逆のことを思って(笑)。でもそれは当たり前で、この半年くらいずっとアンビエントしか聴いてなくて急にビートものを聴いたものだから(笑)。

柴田:なるほど(笑)。

三田:これ(『AMBIENT definitive 増補改訂版』)の作業が終わって、最近のやつと比較して聴いていったほうがいいかなって思って、WordcolourとかVitesse Xとか勝手に近いかなと思ったものをいくつか聴きました。

ひとつはたしかにそういうものに比べて内省的って意味はわかってきて、すごく抑制しているって思ったのと、もうひとつはいろいろ探したつもりだけどあんまり似てるものがないなと。

三田:音のつくり方を大雑把に分類してみると、Art of Noiseの系統だなと思ったんですよ。すごく音のデザインに気を使っている。

2人に感じたのは、エレクトロニクスの音を使って別の何かを代用するのではなくて、その音で構築できる限りのことしようとしているってことで。そう思うと、いまはあんまりないんだなーって。

柴田:嬉しい評価ですね。

西山:自分たちがつくっているときに一番大事にしたかったのが、分類しにくい音楽をつくるってことで。似ている音楽がないって評価が自分たち的には一番嬉しいですね。

ジャンルとかテクスチャーとか、いろんな言葉で座標を立てて音楽を定義できると思うんですけど、『See-Voice』ってポップスのようでもあるし、アンビエントライクなサウンドテクスチャーもあるし、ダンスミュージックかというとどうなんだろう、っていう。

はっきりこれだと言えない作品をつくってみたかったんです。そのなかに自分の好きな音入れたいなって。

パソコン音楽クラブ(ぱそこんおんがくくらぶ)

2015年結成。「DTMの新時代が到来する!」をテーマに、ローランドSCシリーズやヤマハMUシリーズなど90年代の音源モジュールやデジタルシンセサイザーを用いた音楽を構築。tofubeatsをはじめ、他アーティスト作品への参加やリミックス、演奏会、ラフォーレ原宿グランバザールのTV CMソングなど幅広い分野で活動。2021年10月、3rdフルアルバム『See-Voice』をリリースした。

「エネルギーを出したい時期に抑圧されてしまった世代、若い人たちの鬱屈みたいなのがすごく伝わってきた」(三田)

三田:つくってみたら内省的になってしまった? それともそういうモードになってからつくりはじめた?

西山:コロナ禍になる前っていろんな人と喋ったりライブの現場のお客さんの反応であったり、あるいは同年代や先輩の音楽聴いてとか、そういう影響がすごく大きくて。

そういうのがなくなって、いざどこから曲のインスピレーションをいれるとか何つくるか考えるのって2人で話すだけなんですよね。内省的って言葉はそういう意味で。

三田:これまでそうじゃなかったの?

西山:やっぱり外部の影響が大きかったです。

三田:クラブ系のプロデューサーのシングルなんかでも、「こんな踊れない曲つくる人だったっけ?」って思う人が何人もいそうですよね。やっぱり本人も無自覚的なところで、定期的にクラブに行ってることが大きんだろうなって。

西山:そうだと思います。

三田:身体性に跳ね返ってくるっていうかね。

西山:身体性がどんどん消えていったとき、気持ちとかの話になってくるのかなって思いますね。ぼくらはそうだったので。『See-Voice』に関しては、チルするためにゆったりしたビートの音楽をつくろうとか、そういうイメージは一切なくて。

三田:ぼくはどっちかっていうとコロナになってから、ハードミニマルとかジャングル(※)とか激しいものが聴きたくなって。

西山・柴田:あー(笑)。

三田:若い人は絶対元に戻ってほしいんだろうけど、「俺このままでもいいかな」みたいに思って、そういうなかで聴くものが盛り上がって止まらなくなって。ジャングルもほんと強力なやつがよくて。

※『ドラムンベース―終わりなき物語』(1998年、ブルースインターアクションズ)において、ジャングルは1980年代後半に誕生したとされるレゲエカルチャーとも関係が深いUK発祥のダンスミュージックで、「古いレコード、ビデオ、CDのサウンド・ライブラリーなどの音をサンプラーに取り込み、ブレイクビートと組み合わせることによって作られた」超高速のビートという音楽的特徴を持ちながらも、「たった一つの形しか持っていないのではなく、音楽の全体系から必要とされる要素を吸い取り、ミクスチャーによって出来上がったジャンル」と説明されている

Roni Size & Reprazent『New Forms』(1997年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:でもめぐりあわせでアンビエントの仕事やんなきゃいけなかったから無理やりおさえつけて。プライベートな時間もアンビエントを聴かなきゃってときに、唯一ビート系の音楽を聴けるのがランニングをやってるとき。

柴田:大変ですね(笑)。

三田:(笑)。コロナにならなければ、もっとパワフルになっていたと思います? なんとなく流れを聴いていると爆発するほうにいったのかなって。

西山:たぶんそうだと思いますね。

柴田:ビートの力強さを顕著に出す方向になったのかなって。

三田:やっぱりそうなんだ。ぼくなんかジジイだから2年や3年動かなくても変わりゃしないんだけど、いま力を出したい人は大変な時期なわけだよね。

それこそ小学生から20代くらいの広い範囲の人が、爆発できるときに爆発ができない。エネルギーを出したい時期に抑圧されてしまった世代、若い人たちの鬱屈みたいなのがすごく伝わってきた。

3人が肌で感じる、直近の音楽の現場のムード

柴田:この前、「Maltine Records」のイベントがあって、19〜22歳ぐらいまでの人の演者がすごく多かったんです。ぼくたちですら中堅みたいな感じになってたんですけど(笑)。各演者、なぜかノンビートでファーって鳴ってる時間がめっちゃ長かったり、あとIDM(※)っぽい、Boards of Canadaみたいな感じの音像で10代の人たちがやってたり。すごく不思議な流れだなって。

三田:みんながやるんだ。

柴田:そういう人たちを集めていただけかもしれないんですけど、10代から20代前半の人たちの音楽にアンビエントとかIDMとかの要素が入り込んでるのは面白いなって(笑)。

※Intelligent Dance Musicの略称である、実験的な電子音楽スタイル。「リスニング・テクノ」や「エレクトロニカ」なども同様の音楽を指し、その出自には1990年代初頭のアンビエントミュージックも深く関係している。Boards of Canadaはその代表格のひとつ。三田格+デンシノオト『IDM definitive 1958 - 2018』参照(外部サイトを開く)

Aphex Twin『Selected Ambient Works 85-92』(1992年)を聴く(Apple Musicはこちら)

Boards of Canada『Geogaddi』(2002年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:というか、パソコン音楽クラブって中堅なんだ。

柴田:おかしな話ですよね。いまの若い人たちはちゃんとした曲をつくれるようになるまでのスピードがものすごく早いですね。

西山:そのイベントの話自体とは少し離れますけど、ぼくたちよりさらに若い世代で本当にディストーションギターがかなり復権してるというか、自然に打ち込みと同居してる感じがあって。一時期あった「ロックがダサい」みたいな感じがもうないんですよ。

柴田:それに、ハイパーポップ(※)はジャンルじゃなくてムーブメントですけど、underscoresってなんかほぼ邦ロックみたいな感じだなと思って。10年ちょい前とかだと、ギターが入っているとBOOM BOOM SATELLITESみたいな感じだったと思うんですけど、いま全然そんなんじゃない。

※「定義がないのが定義」と謳われるほどの包摂と再解釈による雑種性を湛え、商業主義による介入を拒絶しつつ、拡大・深化を遂げている音楽ムーブメントのこと。『ユリイカ2022年4月号 特集=hyperpop』参照(外部サイトを開く)

柴田:そこにヒップホップのビートが入ってきたり。トラップビートにパンクのボーカルが乗っているみたいな(笑)。そのエネルギーはぼくらにはもうないですよね。

西山:もうないですね(笑)。だからもっと若い世代。

三田:“うっせぇわ”だってサビがダブステップだけど、そういうことも関係してるんじゃないの?

柴田:(笑)。でもなんか、地続きな気もするんですよね。結構遠いですけど。

西山:遠いけど、ね。

柴田:世代的な地続きさはあると思うんですよね。ジャンルへのこだわりとか、コンテクストとかもう一切念頭になく、サウンドデザインとして扱っている感じなんじゃないのかなと思うんですけど。

三田:パンク自体は復活してきている感じがする。

西山:そうですね。

柴田:ポストパンク的なものとか、ポップパンクとかも最近よく目にしますし。

三田:あとガールパンク的なものとか。普通に怒ってて斜に構えてないというか、Wet Legとかもそうで。子どもじゃないので持ってかれないんですけど(笑)。

一同:(笑)。

三田:本当は持ってかれたいんですけどねぇ。

三田格(みた いたる)

1961年、ロサンゼルス生まれ。保坂和志らと設立した編集プロダクションや忌野清志郎のラジオ番組構成などを経てライターに。共著に『Techno Definitive」(野田努と)、『無縁のメディア』(粉川哲夫と)、『ダークサイドの憂鬱』(宮迫千鶴と)、編書に『Ambient Definitive』、『Dommune Official Guide Book』、『戸川純全歌詞解説集 疾風怒濤ときどき晴れ』、共編書に『永遠のフィッシュマンズ』、『NO! WAR』など。特技は口笛でベース音を出すこと。

音楽の現場から切り離されたコロナ禍の生活で、パ音の2人に起こったリスニング環境の変化

三田:パソコン音楽クラブをはじめて何年目?

柴田:7年目ですね。

三田:もし仮にコロナになってなかったら「とにかく外に働きかけたい」ってエネルギーでつくったかもしれない?

西山:そうですね。ライブとかクラブでDJがかけたりするイメージがまったくできなかったので、「じゃあ家でゆっくりしてるときに聴く音楽にしようよ」って話になったので。最近はライブも戻ってきたので身体的なものとか聴くようになったんですけど。

柴田:去年は自分たちが聴いてる音楽もビートのないものっていうか、そんなのばっかりになってたし。

三田:やっぱりそっちにいきますか、だいたいみんなそう言うよね。

柴田:最近、家でバイエル全曲演奏の動画をちっちゃい音でずっと流してるんですよ。いかに適当な態度で聴くかがテーマで、YouTubeって媒体でバイエルの演奏に行き着いて。

西山:スピーカーも適当なやつでね。これまではモニタースピーカーを2台立てて、環境を整えて音楽を聴くってことをずっとやってたんですけど、それに疲れちゃって。

定位がない円形の小さいBluetoothスピーカーをリビングの端に置いて、そこから聴こえてくる音を遠くでソファに座って聴く、みたいなことがすごい増えたんですけど、その聴き方ってすごくいいなって。そういう意味ではアンビエントですよね(笑)。

柴田:音楽に全然興味ない友達の家とかラーメン屋とかの適当なスピーカーでJ-POP聴くと、J-POPのよさがわかるというか。「あ、なんかメロディーいいな」って。それで人はメロディーを聴くんだ! って気づくみたいな。

三田:(笑)。でもメロディーはすごく気を使ってるよね。

西山:ぼくは歌の人間だったんですけど、この人はもっとテクスチャーの人なんでメロディーとほかの歌を器楽的に聴いてたと思う。

柴田:そうだと思う。

三田:水っていうテーマは最初からあったんですか?

西山:途中からですね。

三田:リスニング環境の話とつながっているように聞こえるけど。

西山:聴感的な「水っぽい聴こえ方」みたいなのが先にあったわけではなくて。

パソコン音楽クラブってひとつの人格みたいなものを振り返ってどういう作品をつくるかを考えて、「水に顔が映る」みたいな鏡的なイメージで「水」って言葉や概念がぴったりだなと。そこから歌詞や音のテクスチャーをイメージしていこうって流れだったかと思います。

西山:結局、途中から自分たちのなかだけで完結するんじゃなく、そこから外に出て、最終的に他の人間のことも含めた作品にしたいなって話し合いましたね。

自己完結で終わらずに、ちょっとパワーをつけて殻をやぶって外の世界に出るみたいなイメージがあって、“透明な青”からプラス2〜3曲追加するって考えになりました。それで身体性のあるエネルギーを最後の曲には入れたんですけど。

三田:別に統一感がないわけじゃないし、展開のさせ方もいい。そうすると最後の2曲がない状態で完結させられない2人なんだなーって思いましたね。いい悪いの話じゃなく。

「『答え探し疲れたなー』って感じで」(柴田)

三田:“潜水”とか歌詞がよかったですね。さっきArt of Noiseって言ったけど、端正というかすごくカチッとした曲づくりじゃないですか。それに対してミツメのボーカルの方は歌い方にグルーヴがあってちょっとレイジーで、そのズレがずーっと違和感として気になって。

パソコン音楽クラブ“潜水 feat. 川辺素”を聴く(Apple Musicはこちら)

西山:川辺さんは自分のバンドだと、もっとドレミの間の音をすごく多用する方なんですけど、そのエッセンスが曲に入るのがいいなとは思ってオファーしました。

三田:彼の歌っているなかで気になるのは「答え」っていう歌詞が出てきますよね。これは世の中には正解があるという前提で考えている、ということ?

西山:逆にないって前提でした。

三田:あ、ないってことなのか。

柴田:このアルバムの制作と並行してポップスの作編曲の仕事とかをしていまして。

いわゆるJ-POP的な仕事も職業作家みたいな奥深さもあるんですけど、自分たちの本領ではないので『See-Voice』はその反動でできたところはすごくあります。

西山:だから“潜水”の歌詞は「答え探し疲れたなー」って感じで。いまってYouTubeを見て、音づくりの方法とかかっこいい音のつくり方に以前の世代じゃありえないくらいすぐにたどり着けるんですよ。どうやってつくるかわかる音楽がつまんなく感じちゃったときに、最初に話した「分類されない音楽」をつくりたいってことに行き着いて。

三田:非常に納得がいきました。マーケティング的な考えで「こうやったら正解ですよ」みたいな曲づくりがあるということですよね。

柴田:そうです。単純化できないものがオルタナティブな領域を開拓していくことに対して多くの人はあんまり興味ないっていうか、どっちかっていうと、ひとつのわかりやすい言葉にいったほうがいいみたいな流れがすごくあって、そこに対してはずっと違和感というか。

西山:一方で同時に多くの人が楽しいと思う音楽とか受け入れやすい音楽は存在すると思っていて、ぼくはそこを考えて曲つくること自体は嫌いではないんですよね。

『See-Voice』をつくったあとのぼくらとしては、いわゆるポピュラーミュージックっていうのをつくりたい気持ちも全然あって。

三田:ヒットチャートに入ってもぼくはおかしくないと思うけど、なんか違うんだろうなみたいな(笑)。

アンダーグラウンドからポップな表現を目指したものでも、ヴェイパーウェイブ(※)そのものとしては、不思議なことにビルボードのチャート上には出てこないわけじゃないですか。それと似たようなことで、“Listen”とか“Panorama”とかで志向しているのって、いまのポップじゃないよね?

西山:たぶんそうですね。

※「1980年代のポップスや店内BGMなどの音源の音質やスピードを落とし、延々とループさせる音楽のジャンルとされている。シティポップの文脈で話題になり、ダンスミュージックとして扱われているFuture Funkもその派生ジャンルと言われている。支離滅裂な日本語や、1990年代のローポリゴンCGを多用したデタラメながら強烈なアートワークも特徴」ーー著・佐藤秀彦 / 編・New Masterpiece『新蒸気波要点ガイド (ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019)』より(外部サイトを開く)

Oneohtrix Point Neverの参加したThe Weekndのライブ映像。Chuck Personという名義でヴェイパーウェイブの始祖的作品『Chuck Person’s Eccojams Vol. 1』(2010年)を発表したOneohtrix Point Neverことダニエル・ロパティンは、The Weekndの『After Hours』(2020年)、『Dawn FM』(2022年)に参加している。アンダーグラウンドな電子音楽の鬼才とビルボードチャートを賑わすポップスターの協働は話題を集めた

ポップなメロディー感覚の参照元のひとつは、美少女ゲームのサントラ

三田:それってどこに由来しているものなんですかね? こういうメロディーでこういうコード進行だったら、ってときに自分のなかで腑に落ちてるわけでしょ?

西山:“Panorama”とかのメロディーに関しては、たぶんぼくがZABADAKとかを聴いていたのもあってリファレンスになってて。

ZABADAKはその影響元だと思うんですけど、平成初期とかのエロゲーと言われる美少女ゲームみたいなのに入ってる曲のメロディーラインはすごいキャッチーで面白いんですよ。このメロディーセンスで曲をつくったらどうなるんだろうか、みたいな。

三田:ゲームっていうのは全然わからないのだけど。たとえばアニソンだとどの辺を聴いてた世代なの?

柴田:2006年あたりからのアニメなので京都アニメーションあたりとか、神前暁さんとか菅野よう子さんとか。

西山:『らき☆すた』(2007年、京都アニメーション制作)とか(笑)。面白い音楽だなって。

三田:それがいくつくらい?

西山:中学とかですね。

三田:もう少し年齢が下のときは?

西山:小学生のときは大人の人も見るようなアニメって触れてなくて。

三田:ぼくが小学生の頃はアニメの主題歌がジャズファンクなんですよ。

西山・柴田:あー!

三田:『仮面ライダー』とか『マジンガーZ』(※)とか。1990年前後に出てきたUnderground Resistance(UR)とかってジャズファンクなんですよ。だからすごく新しい感じではなく、同世代が全然テクノを聴かないのが不思議で「みんな『マジンガーZ』とか見てなかったのかな?」みたいな感じだった(笑)。

柴田:そことURが一本線であるのめちゃくちゃ面白いですね(笑)。

※“マジンガーZ”を作曲したのは2022年6月23日、96歳でこの世を去った渡辺宙明

日本人によるアンビエントは、ここ20年、異常なリリース数に対して質が伴っていない

柴田:『AMBIENT definitive』って毎日アンビエントを聴いてつくられたわけですよね。ランニングのとき以外はアンビエントって、その覚悟というか意思ヤバって思いました(笑)。

三田:まあ、これはなってしまったことだから(笑)。俺より詳しい人絶対いると思うし。

三田格(監修)『AMBIENT definitive 増補改訂版』書影(詳細を見る)

三田:ただ厳しいこと言っちゃうと、これをつくって日本人のレベルが低いと思った。

1990年代はすごくあるんですよ。今回もヤン富田さんとかアキ・ツユコは大きく扱ったけど、1992年のヤン富田(『Music For Astro Age』)から2002年の坂本龍一(『COMICA』)ぐらいまでにいい作品が詰まっちゃってて。

ギリギリでSUGAI KENさんの『UkabazUmorezU (不浮不埋)』を2017年に大きく入れたんだけど、坂本龍一から20年間大きく取り上げられるような人がいなかった。

坂本龍一『COMICA』を聴く(Apple Musicはこちら)

SUGAI KEN『UkabazUmorezU (不浮不埋)』を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:2010年代の前半にアメリカ西海岸でニューエイジ的なものがすごく流行って、それを新しくつくり替える流れがやっと日本に届いている状況で。一方で欧米は2017年ぐらいからほぼエレクトロアコースティック(※)に移っていて、欧米の流れから見ると日本は取り残されてる。

アンビエントじゃないんで入れなかったですが、山本達久さんとか、もちろん日本でもいるんですけどね。エレクトロアコースティックに移ってからのほうが、音が鋭角的な感じになって日本好みじゃないのかな、とかは思いましたけど。

※ギターやピアノをはじめとする楽器から発される残響やハーモニーを、信号処理によって音響や音色を操作することで生み出された音楽のこと。『AMBIENT definitive 増補改訂版』においては、Sarah Davachi『All My Circles Run』(2017年)、Claire Rousay『A Softer Focus』(2021年)、Pavel Milyakov & Bendik Giske『Pavel Milyakov & Bendik Giske』(2021年)などがピックアップされている

山本達久『Ashiato』を聴く(Apple Musicはこちら) / 関連記事:山本達久、実験音楽家として語る「音楽の魔法」と身体・脳の関係(記事を開く)

西山:それはニューエイジ的なものへの圧力、要するにオウム真理教によるテロ行為が起こったことの影響も関係あるんですかね。

三田:どうなのかな。ニューエイジって2013年ぐらいのアメリカがすごく盛り上がったと思うんだけど、その言葉自体はどんどん入ってきてて、でも一方で同時にあったベルリンスクール・リバイバル(※)はあまり伝わって来ないんですよね。

でも実際、ドイツに行くとすごいわけですよ。昔のTangerine DreamやAshraみたいなのがドバーッと出てる。この偏りはいったい何なんだろうな、みたいな。

※ベルリンスクールとは、1960年代~70年代のベルリンで活躍していたTangerine Dream、Ashraなどといったエレクトロニックミュージックのパイオニアによるサウンドのこと。『AMBIENT definitive 増補改訂版』においては、ベルリンスクール・リバイバルの作品としてEmeralds『Emeralds』(2009年)、Bartosz Kruczyński『Selected Ambient Projects』(2020年)などがピックアップされている

Emeralds『Emeralds』(2009年)を聴く(Apple Musicはこちら)

Tangerine Dream『Rubycon』(1975年)を聴く(Apple Musicはこちら)

Ashraおよびその前身であるAsh Ra Templeの中心人物、マニュエル・ゲッチング『E2-E4』(1984年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:日本の人も異常な数は出しているんだけど引っかかんないんですよね。それは単純に方法論としての新鮮味がまずないっていうのがすごく大きい。

フィールドレコーディングしてきて、エフェクトかけて、みたいなつくり方がまだずーっと続いている。別に古い方法論でつくっても全然構わないんだけど、すごくそれがいい作品になってるかって言ったら、取り上げる身としては弱い。

2000年代以降、日本と海外のアンビエントにはどんな違いが生まれたのか?

西山:作品はいっぱいあるんですね。けど、レベルの問題というのはどうしてなんですかね。

三田:2000年代で言うと、『涼宮ハルヒの憂鬱』(2006年、京都アニメーション制作)もそうだけど、「日常から離れちゃいけない」みたいなすごい強迫観念があったんですよね。だからかアンビエントでも、非日常的な音楽をつくることに抵抗でもあるのかなってくらい、現実感の強いものが多かった。あまり幻想的にはならない。

あと、クラシック崩れみたいな人が日本は多い。そういう人がつくると、アンビエントなんだけどなんとなく堅苦しいんですよ。モダンクラシカルでアンビエントやるっていうのはすごく多いんだけど、そことはやっぱり発想が全然違う。

この差のことをあまり深く考えてはいないんだけど、数だけはとにかく日本人はすごく聴いたの。だけど、たとえばイタリアって、どんなにマイナーでどんなに知られていなくて、変なカセットしか出していないような人でも、演奏が上手いんですよ。それが、アメリカになるとヘッタクソなのに出しやがるんだよね。

一同:(笑)。

三田:下手だけど面白い人もいるからそこは絶対ではないんだけど、やっぱり日本もどっちかというと下手なのに出しちゃう。上手い / 下手を超えるアイデアがあるかっていうと、それもない。

マーク・フェルが平均律よりももっと細かい音階を用いた作品(2018年『Intra』)をつくったり、向こうの人は勉強の仕方がすごいかなとも思う。ちょっとスティーヴ・ライヒを研究したのかなみたいな人が、何枚か出していくうちに、すごいスピード感でどんどん完成度が上がってっちゃって、とか。

マーク・フェル『Intra』を聴く(Apple Musicはこちら)

Green-House『Music for Living Spaces』(2021年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:日本の人ってそういうふうに急に変わっていく事例があまりないような印象で。あと、ずーっと出している人も少ない。1枚とか、2~3枚出してやめちゃう人が本当に多い。続けていく土壌がないのかな、とか。

イタリアとかだと、あなたはミュージシャンだって社会から認定されたら、老人ホームに入れるんだよね。音楽家は国が死ぬまで面倒見ますよ、って。認められさえすれば、死ぬまでのところはなんとかなるぞ、と思うと、無茶できるじゃない。日本はそこが不安になるというか。

西山:アンビエントに限らず、お金の問題は大きいですよね。

三田:逆に言うと、カナダは絶対お金が出るでしょ? そうすると、逆に金もらわないでやるっていうのがかっこよくなっちゃう。もう抵抗だと思うんだけど。

あと、フィリップ・グラスもそうだけど「俺は一銭ももらったことはない」みたいなことを言って、そこがプライドになったりする。

ラヴィ・シャンカール&フィリップ・グラス『Passages』(1990年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:ドイツもすごいお金出るよね。そう思うと日本はなんか、脆弱というか。音楽に打ち込めないのかなって。フィッシュマンズを見てても思うけど、お金に苦しめられすぎ。

「アンビエントの領域を突き詰めるには、勇気と覚悟いるなってやっぱり思います、日本だと特に」(西山)

三田:これは音楽の話じゃなくて申し訳ないけれど、昔、手塚治虫の娘と水木しげるの娘と、赤塚不二夫の娘の座談会の本(※)をつくったんだけど、『ゲゲゲの鬼太郎』とか『鉄腕アトム』とかがヒットしたあと、「え?」と思うタイミングで貧困に陥っていて。

新聞配達やらなきゃ食えないとかさ。そんな大ヒット作品が出てたら、経済的に困るって考えられないんだけど、なんでこうなっちゃうのかな、みたいなね。すごい不思議さがあるよね。

※水木悦子、赤塚りえ子、手塚るみ子『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』(2010年、文藝春秋)

西山:最近、日本はインディーミュージシャンのほうがむしろ資本主義的なんじゃないかって思うときがありますね。

マーケティングとかプロモーションの要素をアーティスト自身がすごく考えながら曲つくっているというか。そういう面白さもあるんだと思うんですけど、不健全というか。音楽的にエポックメイキングなことをするって話にはつながりにくいので。

三田:それをやらざるを得ない、現実的にならざるを得ない環境なんだとは思うしね。日本のアンビエントに話を戻すと、もうちょっとどこか連れて行ってくださいよとは思う。

そういう意味ではね、“ぬけて”とか聴いちゃうと1時間ぐらいやってくださいよって。これ、ミシェル・レドルフィって人のテクスチャーと近いものがあって、かっこいいなって思いましたよ。この人は作品の80%が水に関係してる人なんですけど。

パソコン音楽クラブ“ぬけて”を聴く(Apple Musicはこちら)

ミシェル・レドルフィ『Sonic Waters #2 (Underwater Music) 1983 - 1989』(1990年)を聴く(Apple Musicはこちら)

西山:あれを1時間やる覚悟はないよね(笑)。

柴田:俺らにはそういう弱さが(笑)。

三田:そこは「覚悟」って言葉なんだね。

西山:アンビエントの領域を突き詰めるには、勇気と覚悟いるなってやっぱり思います、日本だと特に。

三田:そうだと思うよ。だって『Music for Airports』(1978年)をBang on a Canって人たちが生楽器で再現したのを、ブライアン・イーノは聴いて泣いちゃったっていうんだよね。それはぼくらが思っている以上に、「アンビエントミュージック」って世の中に宣言したことに対しては気を張ってただろうし。

ブライアン・イーノ『Ambient 1: Music for Airports』を聴く(Apple Musicはこちら)

Bang on a Can All-Starsによる『Music For Airports』収録曲“1/1”の演奏。Bang on a Canによるカバーアルバムはオリジナルの20年後、1998年にリリースされた

三田:セールス的には全部失敗で、イーノはある意味2000年代になるまで本当に評価がついてきてないから、ある種の人たちに届いていることが演奏を聴いた瞬間にバーってきたんだろうね。本人は「悲しい曲じゃないのに涙が止まらないんだよ」って。

西山:あー、いい話。

三田:それは本当に覚悟ってことだったと思う。そういうところがね、クールに見えて天才のように見えて、絶対にものすごくいろんな思いがあるんだな。

ヴェイパーウェイブ、シティポップブーム、アンビエント再興と並走しながらも、そのどれともどこか異なるパ音のサウンド

三田:ゴンチチも入れられないものかって検討したんですよ。でもさすがに歌になりすぎてると思って、周辺でアンビエントやっている菅谷昌弘さんだけ一枚入れて。

菅谷昌弘『Horizon, Volume 1』(2019年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:このゴンチチっていうのはどうやってたどり着くの?

柴田:最初は音楽をつくってる友達が聴いてたからなんですけど、ふとゴンチチを思い出したとき、“放課後の音楽室”みたいな有名どころ以外のイメージがまったくなくて。なんか、一番身近なものヤバいなってそのとき思っていたんですよ。

三田:世界のいろんな変なものを聴いてみるより、日本の発見されてないものを聴きたい?

西山:日本に好きな音楽が多いかもしれないですね。

ゴンチチ『PHYSICS』(1985年)を聴く(Apple Musicはこちら)

柴田:たとえば、井上陽水の“少年時代”とかもコンビニとかでも流れてるような曲なのに、歌詞を見るとサイケデリックじゃないですか(笑)。それに、“少年時代”ってスロー再生にしてリバーブかけたらものすごいパッド音が立ち上がるんですよ。

三田:(笑)。

柴田:そういうことがとにかく衝撃的で(笑)。

西山:たしかにそういう考えで言うと、ヴェイパーウェイブの人たちのやりたいことというか、方法論は似てますよね。

ヴェイパーウェイブが出てきたとき、ぼくたちもその流れみたいな感じで取り上げてもらうことが多かったんです。まったく自覚なかったんですけど、いまもその根っこの部分の考え方ってあるなと思ってて。

柴田:それこそ『ハルヒ』とかが出て10年後くらいに、ヴェイパーウェイブとか出てきて、異常なまでのエスケーピズムを感じたんですよね。それまではあそこまで遠い音楽はなかったなって。

t e l e p a t h テレパシー能力者『一緒に別の夜』(2015年)を聴く(Apple Musicはこちら)

柴田:ヴェイパーはMy Bloody Valentineっぽく聴いちゃってたんですよね。80sの音楽の焼き増しがどうとかじゃなく、すっごいスローにしてリバーブかけたら立ち上がる甘い響きに俺は興味あったんや! って気づいて。

だから最近80sのシティポップブームで本当になんじゃいと思ってるのは、みんな打ち込み直してリバーブとか切ってるんですよ!

パソコン音楽クラブは、近年のシティポップリバイバルの一翼を担う角松敏生の『SEA IS A LADY』(1987年)のカバーアルバム『SHE IS A』(2017年)をBandcampでリリースした過去を持つ(Bandcampを開く)

西山:まあ、ぼくらはリバーブが好きっていうのがまず前提にあるんです(笑)。

Mio Fouとか、ムーンライダース周りの音楽で「水族館レーベル」から出てるコンピレーション(※)とか、すごくシンプルな宅録作品を遠くから聴くとものすごくアンビエントみたいに聞こえてくるっていうか。そういう音楽にすごく深いホールリバーブかけたらどうなるんだろう、みたいな好奇心からアルバムもできたんで。

※1983年リリースの『陽気な若き水族館員たち』と、1984年リリースの『陽気な若き博物館員たち』

三田:遠くからアンビエントにどうしても帰っていくね!

柴田・西山:(笑)。

西山:はっきりとした言葉として「アンビエント」ってテーマを立てて制作したことはないんですけどね。いわゆるタグづけされた「アンビエントミュージック」ではなくて、もっと雰囲気とかムードみたいなものに関心があって。

三田:アトモスフェリックみたいな?

西山:そうですね。

「もしかしたら、この10年が一番面白かった」。ディスクガイドを再びつくったことで三田が気づいたこと

三田:アンビエントはね、これだけ聴くとセオリーがなさ過ぎるって思いましたけど、「自然」がある種の固定観念になっちゃうところがある。

テーマとしては眠りと水を含む自然はたしかに多いんだけど、昔のミュージックコンクレートだと、本当に堅苦しいだけ。どこが水なの? って思うような感じだったりする。それも時代によって全然違うんですよね。

中心概念みたいなものはたぶんない。もうこれは「アンビエントミュージック」って宣言したイーノぐらいしか指標にならない。で、あれはまさにリバーブの音楽なんですよね。

柴田:そうですね。

ブライアン・イーノ『Ambient 4: On Land』(1982年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:でも、これをつくって思ったのは、この10年ぐらいはダブを否定する感じもあるなと。ダブ以前の音響を目指すというか、ダブを使わずにいかにして空間性を表現するかってことにトライしている人が多い。その試行錯誤に目を向けると、この10年は面白いよ。こんな薄っぺらいのになんで面白いだろうって。

柴田・西山:(笑)。

三田:本当にこの10年ぐらいで、セオリーのないものをやろうとしてるジャンルにはなってきた気はしています。もしかしたら、この10年が一番面白かったのかなって。

Whatever The Whatever『Whatever The Whatever』(2022年)を聴く(Apple Musicはこちら)

Huerco S.『Plonk』(2022年)を聴く(Apple Musicはこちら)

西山:本当に、どこまでがアンビエントミュージックと定義できるのかって難しいですよね。

三田:最後は結局自分の感覚でしかなくて。自称アンビエントみたいなアルバムを聴いて「躍動感ありすぎるでしょ」って排除していくしかないし。だからもっと異論とか違う世界観とかあるといいんですけどね。これ、勝手に体系づけてほとんど妄想ですから。

柴田・西山:(笑)。

三田:これを覆すようなやつをぜひ!

柴田:でもすごいですよね、音楽ってある程度聴いてると勘が冴えてきて次の展開とかも正直想像つくときもあるじゃないですか。

三田:アンビエントに言ってあげてくださいよ。

一同:(笑)。

三田:予想外がないんですよ。

柴田:どういう精神状態で向き合うんだろうって。僕からするともうほぼアスリートなんです。

三田:本当に最後の頃は発狂しそうに。

一同:(笑)。

三田:でも仕事になればできますよ。そうやってレビュー書くっていう精神状態も面白いなとは思う。全然聴こえない音も聞こえてくるし。これはこの仕事をしてひとつ音楽を聴く楽しみを失った気もするけど、違うものを得たかなって。それはつくってる人もそうだと思うけど。

柴田:おっしゃるとおりです。

三田:トム・ヨークとかいろんな人にインタビューしたけど、初期衝動を取り戻そうっていうのはみんな思っているよね。それがないって人はやっぱない。イーノでも誰でもね。そこは面白いとこだなと。

ブライアン・イーノ『Reflection』(2017年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:あとアンビエントでひとつ気づいたのは、つくってる人が普段踊る人と踊らない人は聴くだけでわかるようになっちゃった。イーノなんかは踊る人みたいで、落ち着かせるためのロングトーンと言いつつも切るところがある。ビーーン、ビーーンぐらいの感じで。でも踊らない人ってビーーーー……って、疲れちゃう。

一同:(笑)。

三田:ぼくはやっぱりリズムの面白い人に特化してしまうので、前回は無意識で身体的につらいのは外しがちだった。でも今回はむしろちゃんと入れようと。そうじゃない人もたぶんリスナーににいっぱいいるので、よし悪しのちゃんとそれを書ける人にお願いしましたね。なので前よりはいろいろそこは広げられたかなって思ってますよ。

自らの内面に対峙した2021年を経て、パ音の2人は次へ向かう

三田:リミックスの話もしたいんですけど、リョウコ2000がとにかく強烈で。今回の曲のなかでぴったりだったと思う。エモーションの増幅のしあいみたいな感じでガツーンときた。

『See-Voice Remixes & Reworks』(2022年)を聴く(Apple Musicはこちら)

三田:ロックダウンになっちゃってクラブからの刺激もなくて、自分たちの内面と向き合って『See-Voice』をつくられたと話してくれましたけど、リミックスは当然外部からの刺激ってことだから次のステップといえますよね。次のことはもう考えてる?

西山:一応もう、つくりはじめていて。

三田:そうなんだ! 早いですね。

西山:『See-Voice』って出したのは去年の10月とかなんですよ。そのあとライブとかも少しずつ増えてきて。『See-Voice』で自分たち的には振り切ったものつくれたので、今度はもっとポップなものをつくってもいいなみたいに思ってます。次何しても別に面白いだろうなって気持ちができたので。

三田:じゃあいま、すごい自信がありますね。

柴田:自分たちが楽しくやれる範囲は(笑)。

西山:売れないアルバムをつくって楽しくなってしまってるんですけどね(笑)。

- リリース情報

-

パソコン音楽クラブ

パソコン音楽クラブ

『See-Voice』(CD)

2021年10月13日(水)発売

価格:2,750円(税込)

PSCM004

1. Dehors (Intro)

2. Listen

3. Locator

4. 遠くまで

5. Aqua Glass

6. Panorama

7. 潜水

8. Sun Point

9. Voice

10. ぬけて

11. 透明な青

12. Affirmation

13. Around the core

14. 海鳴り

- リリース情報

-

V.A.

V.A.

『See-Voice Remixes & Reworks』

2022年1月27日(木)配信

1. Listen (ayU tokiO Rework)

2. 遠くまで (ind_fris Remix)

3. Panorama (Aiobahn Remix)

4. 潜水 (川辺素 Remix)

5. Voice (Tokiyo Ooto Rework)

6. 海鳴り (リョウコ2000 Remix)

- 書籍情報

-

『AMBIENT definitive 増補改訂版』

『AMBIENT definitive 増補改訂版』

2022年4月20日(水)発売

監修:三田格

価格:2,700円(税別)

- プロフィール

-

- パソコン音楽クラブ (ぱそこんおんがくくらぶ)

-

2015年結成。「DTMの新時代が到来する!」をテーマに、ローランドSCシリーズやヤマハMUシリーズなど90年代の音源モジュールやデジタルシンセサイザーを用いた音楽を構築。2017年に配信作品『PARKCITY』を発表。tofubeatsをはじめ、他アーティスト作品への参加やリミックス、演奏会、ラフォーレ原宿グランバザールのTV CMソングなど幅広い分野で活動。2018年に自身初となるフィジカル作『DREAM WALK』をリリース。収録曲「OLD NEWTOWN」は、蔦谷好位置をはじめ、業界内外から大絶賛を受ける。2019年には2ndアルバム『Night Flow』を発表しタワーレコードが行うアーティストレコメン施策の「タワレコメン」に選出。また2020年度CDショップ大賞に入賞するなど勢いはとどまることがない。2021年7月8日スタートのテレビ東京深夜ドラマ「お耳に合いましたら」のEDをにしな×パソコン音楽クラブにて手がける。2021年10月、3rdフルアルバム『See-Voice』をリリースした。

- 三田格 (みた いたる)

-

1961年、ロサンゼルス生まれ。保坂和志らと設立した編集プロダクションや忌野清志郎のラジオ番組構成などを経てライターに。共著に『Techno Definitive」(野田努と)、『無縁のメディア』(粉川哲夫と)、『ダークサイドの憂鬱』(宮迫千鶴と)、編書に『Ambient Definitive』、『Dommune Official Guide Book』、『戸川純全歌詞解説集 疾風怒濤ときどき晴れ』、共編書に『永遠のフィッシュマンズ』、『NO! WAR』など。特技は口笛でベース音を出すこと。

- フィードバック 36

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-