あらゆる作品で飄々とした存在感を放ち、独特なキャラクターを演じることが多い俳優・オダギリジョー。観る側にとって、掴みにくくも魅力的に映る役どころは、どんな狙いのもとで演じているのだろうか。

映画界において独自の地位を築くオダギリは、2022年8月11日に公開となる映画『ぜんぶ、ボクのせい』に出演する。本作は、1992年生まれの新鋭・松本優作監督にとって、長編の商業映画デビュー作。

主人公の少年が児童養護施設を抜け出して、母親に会いに行く逃避行を描いた物語だ。オダギリはホームレスの男・坂本を演じているが、やはり掴みどころがなく、ユニークな存在として、重たい設定の本作にユーモアを加えている。

今回は、オダギリが坂本を演じて感じたことなどはもちろん、あらゆる観点から話をうかがい、いまのオダギリの考えに迫った。そこで語られた、理不尽な環境を乗り越えて「幸せ」になるための考え方とは。そして、特異なキャラクターを演じるうえで、または自身が監督として役の設定を考えるうえで、意識していることとは。

映画は、社会や時代を映すもの。『ぜんぶ、ボクのせい』で描かれる世の中の問題点

―映画『ぜんぶ、ボクのせい』は、松本優作監督にとって商業の長編映画デビュー作ですが、オダギリさんが出演するに至った経緯を教えていただけますか?

オダギリ:本作の製作・プロデューサーを務めている甲斐真樹さんとは、もうかなり長い仲なんです。昔から、よく遊んでもらっていたし(笑)、いろいろとお世話になっている方でして。

―オダギリさんの出演作では、『パビリオン山椒魚』(2006年)、『サッド・ヴァケイション』(2007年)、『転々』(2007年)、『南瓜とマヨネーズ』(2017年)など、数多くの作品を手掛けられているプロデューサーの方ですね。

オダギリ:そうですね。自分が出演していない作品でも、甲斐さんがこれまで携わった映画は素晴らしいものが多く、信用しているんですよね。そんな甲斐さんが、「どうしてもやりたい作品がある」ということで、今回お声掛けいただいて。「自分にできることがあるのであればぜひ」ということで、参加させてもらいました。

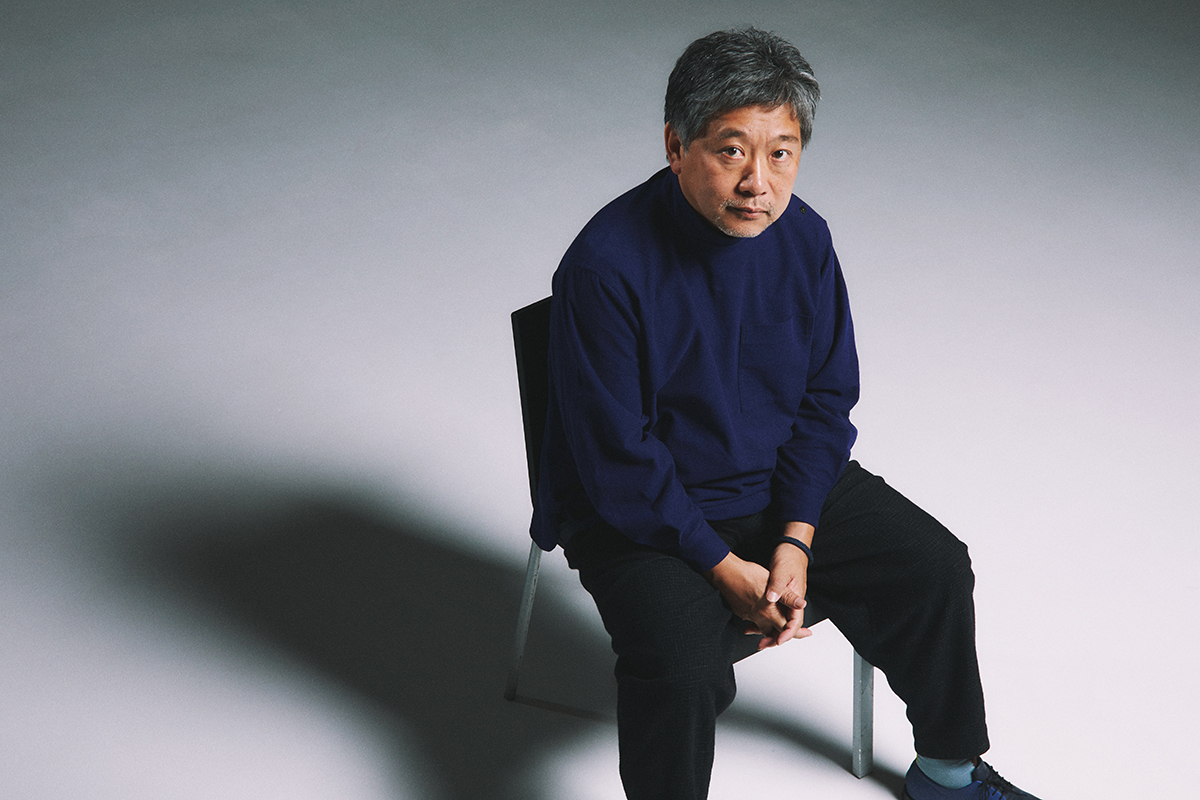

オダギリジョー

1976年生まれ、岡山県出身。『アカルイミライ』(2003年)で映画初主演。以降、国内外の映画作品に多数出演し、数々の俳優賞を受賞。テレビドラマも『時効警察』シリーズをはじめ、『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年)、『カムカムエヴリバディ』(2021年)など、数多くの話題作に出演。俳優業の傍ら監督業にも進出し、2019年に長編映画としては初監督となる『ある船頭の話』を制作。2021年にはNHKドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』の脚本・演出・出演・編集を務め、同作の続編も決定している。2022年8月11日に公開する映画『ぜんぶ、ボクのせい』に出演。

2022年8月11日に公開する『ぜんぶ、ボクのせい』の予告編

―本作のプレスリリース資料には、『万引き家族』(2018年)や『MOTHER マザー』(2020年)、『マイスモールランド』(2022年)などに通じる作品として、「社会問題を取り上げながら、そこで懸命に生きようとする子どもたちの姿を描いた映画」という記載があります。近年は、こうした子どもの孤独や、多様な家族のかたちを描いた話題作が出てきていますね。

オダギリ:やっぱり映画っていうのは、いまの社会や時代を映すものですからね。むしろ、世の中の問題点が映画をつくるということなんじゃないですか。

―オダギリさんは本作の脚本を読んだとき、どんな感想を持ちましたか?

オダギリ:これは本当に偶然なんですが、ぼくは昔から、いつか自分で映画にしたい企画の素案みたいなものをいくつか持っているんですけど、そのひとつに、この映画の設定とすごく似たものがあったんです。

もちろん、ストーリーは全然違うし、その設定で自分が描こうとした方向性とは少し異なるんですけど、節々に共通点が結構あるなあと感じて。この脚本を読んだときに、それを思い出して、ちょっと嬉しくなったんです。しかも、ぼくが松本監督と同じ年の頃に思い描いた素案だったこともあり、縁みたいなものを感じました。

思いっきりわがままに好きなことをやるべき。初の商業映画に挑んだ若手監督へのアドバイス

―本作は「偶然出会った大人と子どもの物語」であり「人生における理不尽さを描いた作品」ですが、オダギリさんが監督された映画『ある船頭の話』(2019年)とも、少し構図が似ているように思いました。

オダギリ:ああ、たしかに。言われてみれば、そうかもしれませんね。川島鈴遥さんも出ていますし(笑)。

オダギリジョーが脚本・監督を務めた映画『ある船頭の話』(2019年)の予告編

―オダギリさんにとって『ある船頭の話』は、長編映画としては初監督作品でしたね。今回、松本監督にとって商業映画のデビュー作ということで、監督業の目線でなにかアドバイスをされましたか?

オダギリ:「思いっきりわがままに、好きなことをやったほうが良い」というのは伝えましたね。やっぱり監督として長編映画の1本目って、すごく大事だと思うんです。「自分は、こういう映画作家です」っていう、その監督の宣言に近いものになるので。

―オダギリさんの『ある船頭の話』も、まさにそういう意識で制作されたのでしょうか?

オダギリ:はい。あの頃、とくに日本映画ではビジネス的に成功する作品にしか予算が集まらず、挑戦的な作品は敬遠される状況が続いていました。その状況は、いまもあまり変わらないですけど。

そういった日本映画界の風向きに一石を投じたいという気持ちでつくったのが『ある船頭の話』でしたし、その挑戦を讃えてくれるかたちでヴェネチアをはじめ、世界中の映画祭で「次回作を待っている」と言っていただくことにつながりました。

だからこそ、今回の松本監督に限らず、監督業に挑戦したい人が周囲にいたら、同じことを伝えますね。最近では、WOWOWで『ありがとう』という短編作品の監督をされた(永山)瑛太くんに、まったく同じことを言ったのも覚えています(笑)。

特に、自分で脚本を書いて監督する作品に関しては、その全責任を負うことにもなるので、自分がやりたいことを100%やり尽くし、矢面に立つべきだと思うんです。もちろん批判や苦言を受ける場合もありますが、自分が全力を尽くしたのであれば言い訳することなく受け止められる。映画をつくるというのは、それだけの強いこだわりや覚悟が必要だと思っています。

―『ある船頭の話』も『ぜんぶ、ボクのせい』も、初の長編映画として両監督の意思が込められた作品ですし、偶然にも内容の共通点が多いというところにも、なにか縁があるように感じますね。

オダギリ:さきほども『ある船頭の話』と『ぜんぶ、ボクのせい』の構図が似ていると言っていただいて、どのあたりがそう感じさせるんだろうと、あらためて考えていたんですが……、おそらく「自分にとっての幸せ」をちゃんと持つことの大事さ、みたいなところを描いている点かもしれませんね。

それさえ持っていれば、どんな環境のなかでも生きていけるというか。その考え方が、両作品に最も通じるところかもしれないなと思います。

―補足すると、世間や周囲の人々が言う「こうであるべき」とか「こういうものだ」という価値観に惑わされず、自分だけの「幸せ」を見つけることの大切さ、みたいなことでしょうか。

オダギリ:そうですね。『せんぶ、ボクのせい』では、中学生の主人公・優太が環境に恵まれずに一人ぼっちだけど、自分が思う「幸せ」を追い求めるわけじゃないですか。でも、周りが考えている「幸せ」は、優太の理想とは違っていて……。優太は、そのあいだで揺れ動くわけですよね。

そういうなかで、ぼくが演じた坂本っていうおっちゃんと出会う。坂本はホームレスだけど、自分にとってなにが幸せなのか、はっきり見えていて、優太もちょっとずつ影響されていく。

傍から見たら惨めな生活を送っている坂本だけど、「自分にとっての幸せ」をわかっていない人間が、他人に良い影響を与えることなんてできないと思うんです。そう考えると、坂本は環境的には恵まれていないかもしれないけど、ほかの人たちよりもよっぽど豊かで満たされた生き方をしている気がして。

そういう「幸せ」の捉え方は、ぼくが『ある船頭の話』のなかで描こうとしたものと、たしかにちょっと似ているかもしれません。

『ぜんぶ、ボクのせい』より ©️2022『ぜんぶ、ボクのせい』製作委員会

理不尽な環境を乗り越えるには? 周りの意見に惑わされず「幸せ」になるための考え方

―どちらの作品も「幸せ」について考えさせられる要素があるかもしれない、と。それでいうと、昨今はコロナ禍に始まり、不条理な出来事も多く、自分自身の生き方とか「幸せ」について考える人もきっと多いタイミングですよね。

オダギリ:みんながいろいろ苦しんで、もがきながら少しでも前を向いて生きていこうとしていると思います。だからこそ、小さなことでも自分だけの幸せを見つけて、大事にしてほしいと思いますね。

ちょっとだけ話がそれるかもしれないですけど、最近、自宅で映画やドラマを観るときに1.5倍速や2倍速で観る人が増えていて、賛否の声があったりするじゃないですか。

―はい。いわゆる「倍速視聴」ですね。以前、CINRAの記事では「疑問に思う」とおっしゃっていましたね(関連記事:オダギリジョー×永瀬正敏 日本のテレビドラマが抱える課題と未来)。

オダギリ:やっぱり映画やドラマをつくる側の人間としては、すんなりと納得できない部分もあるんです。でも、そうやって倍速でもいいから、その作品を見ることによって、ちょっとでも前を向くことができるのであれば……そこはやっぱり否定できないなと、最近は感じていて。

ぼくらがもう本当に生命を削って映画やドラマをつくったとしても、その価値観を押しつけるわけにはいかないですし。そういう見方が、観る人たちの精神の安定につながっているのであれば、それはそれで良いのかもしれないって考えるようになりました。

そもそも人の幸せや正解を、他人がどうこう言うものではないですからね。ほかの人にはわからない、その人だけの幸せや正解なんて、世の中にはいくらでもあるわけで。

―たしかに、そうですね。

オダギリ:だから結局、さっき言ったことにも通じますが、周りの意見にあまり惑わされず、自分にとって心地いいものや方法をなるべく大事にすべきなのかなと思います。

あと、言い方が正しいかわからないですけど「アガるもの」を見つけて、自分なりに楽しむことも良いかもしれないですよね。他人にとやかく言われようが、「これが好き」「自分はこうしたい」っていうものを見つけることが大事というか。そのほうが人生、きっと楽しいじゃないですか。

―昨今、よく話題になっている「推し活」みたいなものにも通じる話かもしれないですね。

オダギリ:そうそう。『ぜんぶ、ボクのせい』で描かれているように、理不尽な環境や状況っていうのは、世の中にいっぱいあるけど、自分の価値観や考え方で、それを乗り越えることができると思うんです。

だから、自分がなにが好きで、なんだったら時間を忘れるほどのめり込めるのかっていうのを、いま一度見つめ直すことも大切だなと。そういうのがひとつでもあれば、そこに向かうだけで、意外と苦しみを乗り越えられる力が持てるんですよね。

重たい映画には、ファンタジー要素も少し必要。参考にしたのは『ペーパー・ムーン』

―先ほどお話のなかで、オダギリさんが本作で演じた坂本という役は「自分にとってなにが幸せか」がはっきり見えているからこそ、優太に影響を与えられたとおっしゃっていましたが、坂本を演じるうえで意識したことはありますか?

オダギリ:優太にとって坂本は、自分が知らない価値観を教えてくれる特別な存在でもあるので、優太との関係性は重要視していましたね。

たしか、最初に松本監督と甲斐さんとご飯を食べに行った際、坂本と優太の関係性の参考例として、『ペーパー・ムーン』の話をしたんじゃなかったかな……。

映画『ペーパー・ムーン』の予告編

―ピーター・ボグダノヴィッチ監督の『ペーパー・ムーン』(1973年)でしょうか? 詐欺師まがいの中年男と少女の交流を描いたロードムービーですよね。

オダギリ:そうですね。昔から『ペーパー・ムーン』は、すごく好きな作品なんですけど、この映画の坂本を演じるうえでちょっと参考になる気がしたんですよね。

本作みたいな救いのない設定だったり重たい内容の話っていうのは、そこに絶対的なリアリティーが必要であると同時に、映画特有のファンタジーみたいな要素が、やっぱり必要だとぼくは思っていて。それこそが「映画」の面白さにもつながると思うんです。

そういう意味でこの映画の場合は、そのファンタジーというか非現実的な要素を、坂本が担うべきなんだろうなっていう思いがあったんです。そこは最初から意識していましたし、坂本の人物像については松本監督にも提案しながら撮影していきました。

『ぜんぶ、ボクのせい』より ©️2022『ぜんぶ、ボクのせい』製作委員会

なぜオダギリジョーは、多面性のある役柄を演じることが多いのか

―たしかに、坂本の独特なキャラクター性で重い話にユーモアが加わっている印象はあります。今回の坂本役をはじめ、オダギリさんが演じられる役は、異質だけど作品のアクセントになっているような役も多いですよね。最近だと、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年)の小鳥遊大史しかり、『カムカムエヴリバディ』(2021‐22年)の大月錠一郎しかり。ユニークさを感じさせる人物だけど、飄々としていてちょっと複雑な内面を抱えた役というか。

オダギリ:たまたまそういう役が多いというのもありますが、ぼく自身が似た部分を持っているケースは、わりとあるかもしれないです。

―というと?

オダギリ:自分の性格や考え方なんてひと言ではいえないじゃないですか。多面性があって当たり前というか。でもそれって、ぼくに限らず、みなさん同じだと思うんですよね。たとえば、相手によって態度が変わるし、時間や状況によっても自分の意見や考えって変わるじゃないですか。

それと同じで、役のキャラクター性も無理に型にはめないほうが良いとも思っているんです。だから、こういう取材を受けていても、いつも自分が演じたキャラクターを、うまく説明できないんですよね。それは、その人物像がすごく多面的なものだから。

そもそも人間って、ひと言では説明つかないものだと思うんです。演じるぼく自身がそう思っているからこそ、意識せずとも多面性を持った人物に寄ってしまう部分は、ちょっとあるかもしれません。

―その印象が強いせいか、映画やドラマにオダギリさんが登場すると、「この人は、本当はどういう人物なんだろう?」と、必要以上に凝視してしまうところが、個人的にはあって……。

オダギリ:なるほど(笑)。俳優は依頼を受けて「いただく仕事」なので、自分が関わることで、少しでも面白くなれば良いなという気持ちで毎回参加していますから、役の人物像に興味を持ってもらえるのは嬉しいです。

掴みどころのないキャラクターが、作品の面白さにもつながる

―演じる側ではなく、ご自身で書かれる脚本においても、それぞれの役の多面性などは意識されるのでしょうか?

オダギリ:「この役はこういう人物で」っていうおおまかな設定は、もちろん考えます。ただ、脚本を書いていくうちに、そこから離れていくところは結構あって。やはり最終的には、ある種のパターンやステレオタイプに当てはまらない人物像になっていくことが理想ですね。

そういうひと言では言い表せない、掴みどころのないキャラクターが、作品の面白さにもつながると思っているので。本作における坂本だって、ただの良い人だったら、「正直、これ面白いのかな?」みたいな気がしますし。

きっとこの映画を観てくださる大半の方は、優太の目線でこの映画を観ると思うんですけど、そのときに坂本という人間が、簡単に捉えられるような人物だったら面白く感じないですよね。少し癖がある人物のほうが引っかかるし、きっと観ているほうも興味が湧くんじゃないかなと思いますね。

―日常生活でも、パッと見てその人のことが全部わかるなんてことは、実際はないですもんね。

オダギリ:そうなんですよ。物語を強くしていくうえでも坂本の存在意義みたいなものは重要になるだろうなと考えていましたし、あらためて振り返ってみると、ぼくが考える「リアルな魅力を感じる大人」みたいなことを、今回の坂本ではやりたかったんですよね。

優太の人生を後押ししてくれるような存在というか。この作品を観てくださる方にも、なにか感じ取っていただけるものがあると良いなと思います。

- 作品情報

-

『せんぶ、ボクのせい』

『せんぶ、ボクのせい』

2022年8月11日(木・祝)から新宿武蔵野館ほかにて全国順次ロードショー

監督・脚本:松本優作

出演:

白鳥晴都

川島鈴遥

松本まりか

若葉竜也

仲野太賀

オダギリジョー

エンディング・テーマ:大滝詠一“夢で逢えたら”

- プロフィール

-

- オダギリジョー

-

1976年生まれ、岡山県出身。『アカルイミライ』(2003年)で映画初主演。以降、『ゆれる』(2006年)、『東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~』(2007年)、『舟を編む』(2013年)などで日本アカデミー賞をはじめ数々の俳優賞を受賞。また、『悲夢』(2009年)、『SaturdayFiction(原題)』(2019年)など海外作品への出演も多数。テレビドラマも『時効警察』シリーズをはじめ、『熱海の捜査官』(2010年)、『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年)、『カムカムエヴリバディ』(2021年)など、数多くの話題作に出演。俳優業の傍ら監督業にも進出し、長編監督デビューを果たした『ある船頭の話』(2019年)で、第76回ヴェネツィア国際映画祭のヴェニス・デイズ部門に日本映画史上初めて選出。2021年にはNHKドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』の脚本・演出・出演・編集を務め、同作の続編も決定している。2022年8月11日に公開する映画『ぜんぶ、ボクのせい』に出演。

- フィードバック 42

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-