『ケイコ 目を澄ませて』や『夜明けのすべて』などを手がけた三宅唱監督による最新作『旅と日々』が、11月7日に公開された。つげ義春の漫画を原作とする本作は、韓国出身の脚本家・李と、日本の雪深い山奥でひっそりと宿を営むべん造という「よそ者」同士がたまたま出会い、交流する物語だ。

映画の前半は夏の浜辺を舞台にした漫画『海辺の叙景』を、後半は雪国が舞台の『ほんやら洞のべんさん』をベースに、物語は展開していく。夏と冬という異なる季節を描きながら、主人公の李が人々との交流を通じて自分を見つめなおす姿が描かれる。

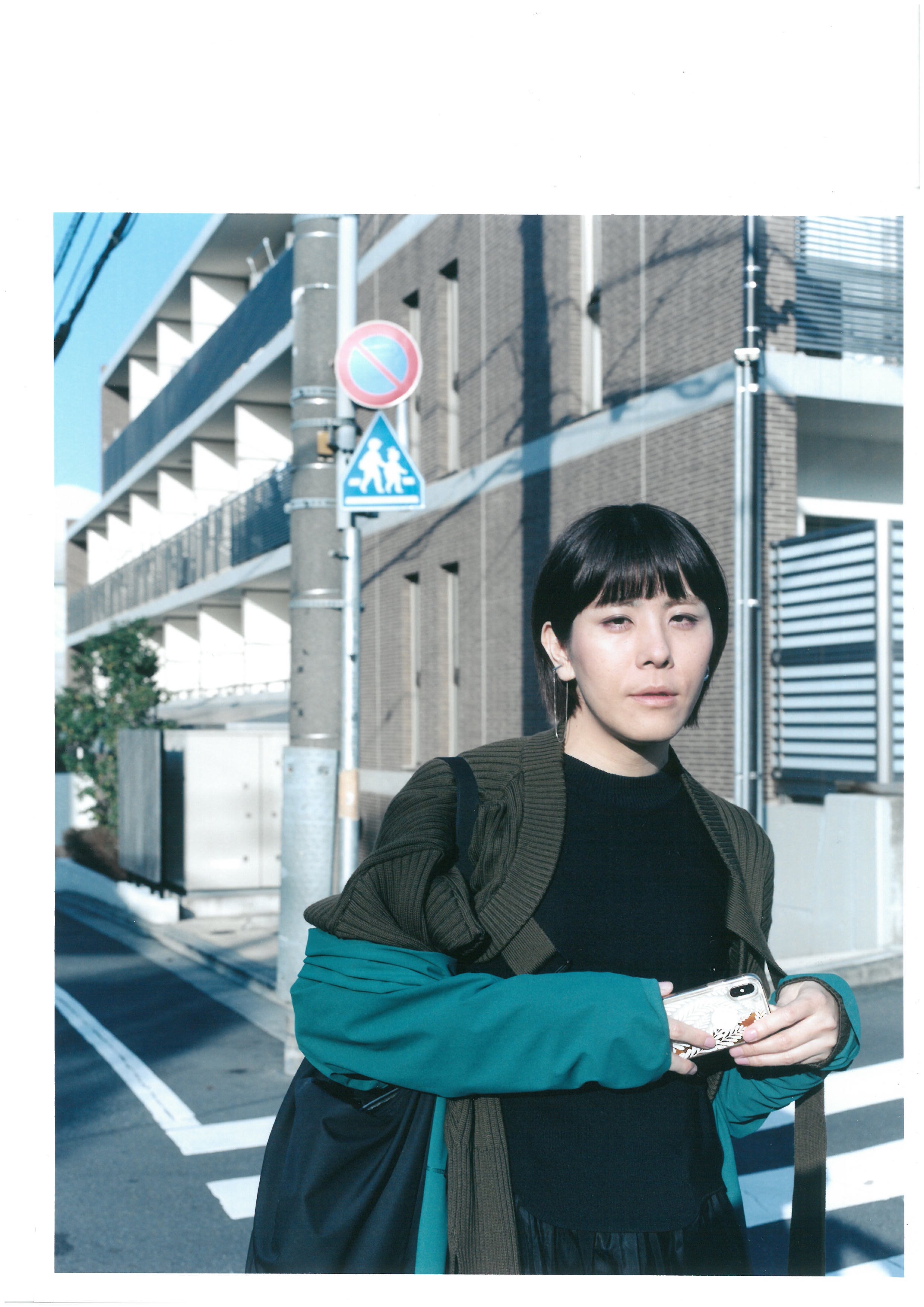

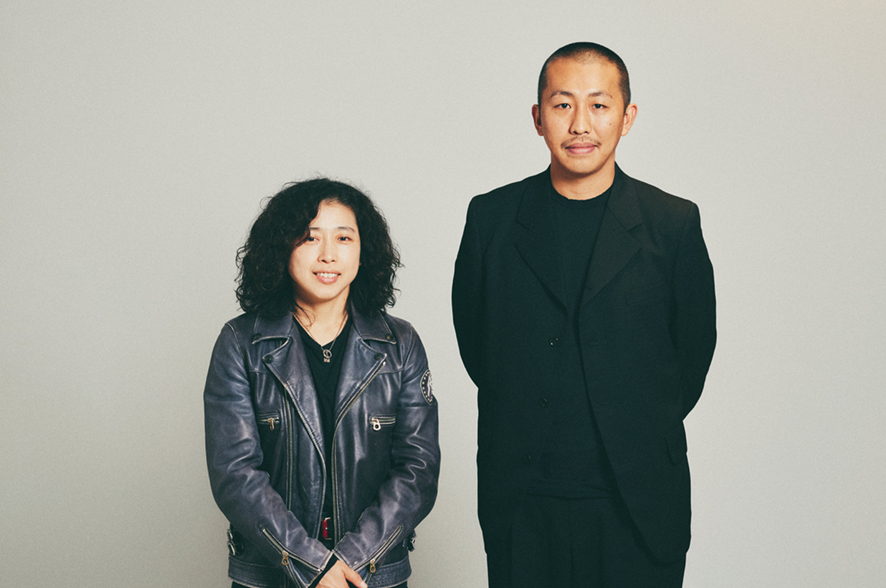

主演を務めたのは、映画『新聞記者』などに出演したシム・ウンギョン。「これは自分の話なんじゃないかと思った」と話すほど役を自然に感じたというシム・ウンギョンと、三宅監督にインタビューを実施。いま「旅」をテーマに作品を作った理由や、主人公の設定を原作から変えた理由、そして、他者と共存することについて、話を聞いた。

つげ義春原作の魅力と、いまこの作品を選んだ理由

―作品を観終わったあと、自分も旅をしていたような気分になり、日常の疲れがふっと軽くなったような感覚がありました。まず、原作となった『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』について、三宅監督はつげ義春さんの作品の中で特に好きとのことですが、どんなところに魅力を感じましたか?

三宅唱(以下、三宅):好きと言うのもおこがましいぐらいにとてつもない作品だと思います。若い頃に初めて読んでからこれまで繰り返し読んできていますが、毎回印象が違いますし、読めば読むほど発見がある。もしかしたら、まだ全然わかっていないのかもしれない。あるとき、もっと年をとったら、全然違う読みかたができるかもしれない。

そう感じさせてもらえる作品はなかなかない気がしているので、そこに魅力を感じたというところです。と、ややこしいことを言いましたが、単純にすごく面白い作品だと思っています。

三宅唱

―シムさんは原作についてどんな印象を持ちましたか?

シム・ウンギョン(以下、シム):つげ先生の作品特有の世界観だと思いますが、人間の素の姿が描かれていると感じました。この2作品は、人と人のあいだにある不思議な絆を描いていることが共通していると思うのですが、人生ってそういう出会いの繰り返しだと思います。この2つの短編を三宅監督が映画としてどのように描くのか、とても楽しみでした。

シム・ウンギョン

何かに疲れている人たちが旅に出て、生きている実感を得る話

―特に『海辺の叙景』などは、はっきりしたテーマが見えづらく、何を描いた作品なのか、決してわかりやすい作品ではないように思います。監督にとって、この2つの作品を映画化する意義はどこにあったのでしょうか?

三宅:それこそ、冒頭でおっしゃっていた「疲れている」という言葉は、この漫画の登場人物たちにも共通しているような気がします。何に疲れているのかは登場人物によってまちまちですけど、たとえば人間関係に疲れていて、抜け出したいとか、一旦楽になりたいとか。そういう人たちの話だと思いました。そして僕たちも多かれ少なかれ、そういったストレスを日々感じているように思います。

疲れている状態、それを言い換えると、「死んでいるわけではないけれど、何か生きている実感や充実感を得られていない」状態だと考えて、そこがスタート地点の物語なんだと捉えていました。そして、登場人物たちは旅先で、誰かとの出会いや風景との出会いを通して、生きている実感を得る。生きている実感と言っても、喜びだけではなくて、場合によっては恐怖かもしれない。驚いて、肌がざわざわする感じかもしれない。いずれにせよ、たしかに自分は生きているという感覚に至ることが、映画化の狙いの中心にあるんじゃないかと、時間をかけて考えていきました。それは自分が欲しているものでもありますし。

―映画の登場人物たちも、原作と同じように疲れているということが共通している?

三宅:ええ。ちなみに、この映画の試写が始まってから、疲れている人ほど刺さるという噂も聞きました(笑)。

―たしかに、日々忙しく余裕がない毎日を過ごしている人に、ゆっくりこの作品を観てほしいです。

「李は私でもあるし、みんなが自分自身に重ねて見ることができる」

―原作の『ほんやら洞のべんさん』の主人公は売れない男性漫画家ですが、映画化にあたって韓国出身の脚本家という設定に変えられています。「他者であることを強調するため」と背景を明かされていますが、どんな意図がありましたか?

三宅:まずは、シム・ウンギョンさんと一緒にこの役を作りたいというところから始まっていて、彼女がこの役を演じたら一体どうなるんだろうと考えたとき、この漫画のテーマをより深く捕まえられた気がしたんですね。

もちろん、原作において、つげ義春さんが自分によく似た人物像を主人公にすることには必然性や切実さがあると思いますが、その「私」性以外の面では、主人公が男性であるということよりも、都会からやってきた「よそ者」であることが重要なのではないかと気づきました。お互い共通点が何もなく、まったく違う土地に生きている「よそ者」同士で、そのふたりが出会う話でもある。シム・ウンギョンさんにオファーをするというアイデアを検討している時に、そのテーマをより深められるキャスティングにもなるんじゃないかと思いました。

―シムさんは李というキャラクターについて、どう感じましたか?

シム:これまで出演させていただいたすべての作品が、台本を読んで自分自身が演じてみたいと思ってきた作品ですが、その中でも「これは自分の話なんじゃないか」と思うくらいに李さんのことを身近に感じました。

台本を読んだときは、監督とそんなに話をしたこともなかったのに、なぜ私のことのように書かれているんだろう? と、とても不思議でした。李さんは私でもあるし、私以外の誰かも、李さんに自分自身を重ねて見ることができると思います。「他者性」という映画の世界観やメッセージを伝えるという意味でもすごく大事なキャラクターだと思いましたし、この作品との出会いは本当に運命だと感じました。今まであまり運命とか信じていなかったんですが、その時はそんな気持ちになりました。

―李さんが韓国出身で、日本で活動をされている脚本家であるという境遇にご自身を重ねることができたのでしょうか。

シム:表だとそうなんですが、自分がこのキャラクターに共感したのはもっと内面的なところだと思います。さっき監督がおっしゃっていましたが、「死んでいるわけではないけど生きている実感がない」という言葉は素晴らしい表現だと思いました。

この先どう進んでいけばいいのか、モヤモヤしていたり、悩んでいたり、苦悩していたり、仕事に関して何か抱えている。私がすごいなと思った部分は、大学の授業に出るシーンで、李さんは「私には才能がないなと思いました」と口にするんですよね。このセリフはすごく響きましたし、共感しました。そして、李さんって意外と勇気がある人だなとも思いました。

三宅:人前ではなかなか弱音を口に出せないですからね。

シム:そうですね。この仕事をずっと続けたいけど、難しいと思うこともいっぱいあるし、このままで大丈夫かなって悩むこともあるんですよね。でも、人前で「自分には才能がない」なんてことはなかなか言いづらい。

それをみんなの前で言えるというのは、すごいことです。李さんは勇気のある人だなとあらためて感じましたし、それが私と李さんの違いでもあると思いました。最近、私は李さんのように勇気のある行動をしたっけ? って。正直で素直な彼女の姿がとても魅力的でした。

日本語と韓国語、「言葉の檻の中にいる」というナレーションについて

―『ロカルノ国際映画祭』のQ&Aで、監督はシム・ウンギョンさんが日本語と韓国語で話している姿を見て、2つの言語を扱っている姿を捉えたいと感じたと話していました。シムさんが演じることで、李のキャラクターが確立していった部分もあるのでしょうか?

三宅:李さんにとって日本語は誰かとコミュニケーションをとるための言葉だと思うんですが、日本にいるときの韓国語は、誰かと共有するためのものではなく、自分自身の考えを前に進めるためのものなんじゃないか、と考えました。誰かのために存在している言葉ではなく、自分のために存在している言葉。

この映画のナレーションもそうありたい、と思いました。通常は何かを観客に説明するためにナレーションを使いますが、この映画においては、あくまでも自分のために書いている言葉なんだということを意識して、考えていました。だからナレーションは韓国語です。もっと言えば、あのナレーションは僕自身の考えをまとめるためにも書いていました。終盤の編集する段階で、ようやく自分がこの数年間つげ義春さんの漫画を繰り返し読みながら考えてきたことが結実したとも思っています。

シム:李のナレーションに「言葉の檻の中にいる」という言葉が出てきますが、その言葉はすごく共感できました。人間って言葉を超えて通じ合うことができるはずだと思っているんですが、自分でも知らないうちに、言葉の檻というところに囲まれていたんじゃないかという感覚になったんですね。

本当に自分が伝えたいことは言葉だけじゃないところで表現できるし、仕事をするときもその思いでやっているんですが、強迫観念というんですかね。私にとって日本語は外国語ですから、ちょっとくらい下手になってもいいのに、「ちゃんとみんなに伝えなきゃ」という気持ちになって、何か焦ってしまったり慌ただしくなったりして、これは何だろうと。

言葉ももちろんとても大事なんだけど、それだけじゃなくて、言葉がなくても通じるものがたしかにあるはずなのに。このモヤモヤした気持ちは何なんだろうという感じだったんですが、もしかしたら私も言葉の檻の中にいたんじゃないかなと思ったんです。

他者と出会うこと、仕事をすること

―この映画は、小さな島と雪国の宿屋が主な舞台で、小さな世界の中で物語が展開していきます。その中で、韓国語もですが、いろんな言語やいろんな人たちが登場します。それは原作とも異なるところで面白いなと思いました。

三宅:最初のセリフはイタリア語で始まりますしね。

―イタリア語には字幕もついていなかったと思います。そういった世界観にした背景にはどんな意図があったのでしょうか。

三宅:当然いろんな人がいるよね、というごくあたりまえの世界観なんですが、もっと言えば……僕にとって日本は母国といえど、自分がそこに完全に所属しているかというと、そういうわけでもないという気もしています。たまたまここに生まれただけで。僕は、日本語には縛られていますが、この土地には紐づいていない気がします。抽象的な言い方になってしまいますが、人間はたまたまその土地に生まれて、そして死んでいくものだと思っています。人間と土地が結びついていないからこそ、土地の奪い合いが人間の歴史だとも思うんですが。

―この作品は、李さんとべん造という、普通に街にいたら出会うことのない他者同士がたまたま出会って交流をする話です。一方で、現実では、他者に対する不寛容や恐れが広がってしまっていると思います。おふたりは仕事柄、自分と異なるバックグラウンドを持つ人と出会ったり仕事をしたりする機会が多いと思いますが、最後に、異なる他者と一緒に仕事をすることについて、どう考えているか聞かせてもらえないでしょうか?

三宅:前提として、やはり人にとって、他人とは怖いものなんだと思います。僕もビビりで臆病な人間だし、自分が相手にとって怖い存在になるのも怖いなと思います。

ただ、だからと言ってずっと他人を避けたまま幸せに生きていけるかというと、たぶん難しい。この世の中にはいろんな人がいるのは当たり前だし、同じ日本人、同じ家族、親や子だとしても、違う人間、別の人格の生き物なので。みんなと仲良くしましょうと口では簡単に言えるけれど、あるいは逆に、似た人同士で集まって交わらないという考えもあるけれど、それはどちらも、みんな別の生き物だというのを無視してしまう感じがするし、自分という個人も蔑ろにされている感じがします。敵対も一体感もなしに、お互い他人同士のまま、どううまくやるか。

恐れを尊重に変えられるようなきっかけとして、映画を観たり作ったりすることがあるのではないか、という気も僕は少し感じています。映画に関わる仕事は、映画は産業形態としても個人の芸術ではなくて集団芸術なので、制作過程そのものが、言ってみれば一つの社会実験というか、実践そのものだとも思うんですね。ほぼフリーランスの集団で、仕事の哲学もまったく違う人間同士が一定期間のあいだ、ともにものづくりをする。そこでいかに良いものを作れるか、いかに幸せにものを作ることができるかということが、映画作りそのものの面白さでもあると思っています。

なるべく楽しみながら新しいものを作ることにチャレンジするとき、重要なのは一緒に失敗することだと思うんですね。信頼関係がない人の前で失敗することは恥ずかしいけど、もし良い関係が築けていれば、一緒に失敗することができる。その先に、なにか見たことがないものが作れるんじゃないかというのが自分の心の中にあります。なので、他人は怖いものですが、自分の弱みや恥ずかしい姿を晒していく勇気を持ちたいなと思います。そして、そもそも、まず俳優たちがカメラの前に立って演技をするという最も勇気のある行動をしてくれるのが映画なので、そこからパワーをもらって、自分もそうありたいと思うようになったと感じています。……と、ベラベラと喋りすぎてしまいました。

シム:良い話ですね。そんなに良い話ができないかも。でも、私も監督と同じように他人のことが怖いし、よくわからない。だからこそ、先入観を持たないように気をつけようと思っています。

今回の作品では、李さんとべん造さんという他人同士が、ある程度の距離感を保ちながらお互いを見ていますよね。自分が演じた李さんは、ちょっとした出来事ややりとりを通して少しだけべん造さんのストーリーを見て、すべてがわかるわけじゃないけど、「なるほどね」って何かを感じている。世の中の人間関係ってとても不思議で、仲の良い関係性のあいだだけじゃなくて、距離感のある他人同士でも何か感じられるものがあって、言葉では説明できない絆がたくさんあると思うんです。

シム:そんな出会いを続けるためには、自分の中で先入観をなくして、なるべく相手をそのまま、ただ見つめることが大事じゃないかなと思っています。自分の意見が正しいわけではないから、柔軟性を持つことも大事で、仕事でも皆さんがどう考えてどんな意見を持っているかをちゃんと聞きたい。そのうえで、自分が表現したいものを出すようにしたいなと思っています。

―本当に。おふたりとも、ありがとうございます。

三宅:先入観が崩れる瞬間って、人生の中でもかなり面白い瞬間の一つだと思うんですよ。映画を見ていて、最初この人物は絶対にこういう人だと思っていたのに、それが後のシーンで変わっていく、それが面白いって、多くの人が体験したことがあると思うし。

シム:人間にはいろんな側面がありますもんね。

三宅:生活を維持していく上で、変わっていくことは怖いし、安定させたいから防御してしまいたくなるものですが、変わっていくことが少しでも楽しいことだと思えたらいいなと思います。社会の変化はまた別の話ですけど、一個人の内面の変化としては、そう思いたいです。

- 作品情報

-

『旅と日々』

『旅と日々』

シム・ウンギョン

河合優実 髙田万作

斉藤陽一郎 松浦慎一郎 足立智充 梅舟惟永/佐野史郎

堤真一

監督・脚本:三宅唱

原作:つげ義春「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」

音楽:Hi’Spec

製作:映画『旅と日々』製作委員会 製作幹事:ビターズ・エンド カルチュア・エンタテインメント 企画・プロデュース:セディックインターナショナル

制作プロダクション:ザフール 配給・宣伝:ビターズ・エンド ©2025『旅と日々』製作委員会

スタッフクレジット(シム・ウンギョン)

ヘアメイク:MICHIRU for yin and yang(3rd)

スタイリング:島津由行

---

衣装クレジット(シム・ウンギョン)

衣装協力

JW ANDERSON

ジャケット ¥214,500

ポロニット ¥75,900

A.P.C.

ジーンズ ¥35,200

問い合わせ先

JW ANDERSON 渋谷店

03-6277-5277

〒150-8377

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

A.P.C. CUSTOMER SERVICE

0120-500-990

〒107-0052

東京都渋谷区赤坂8-5-30 青山一丁目ビル

- プロフィール

-

- シム・ウンギョン

-

1994年5月31日生まれ。映画『サニー 永遠の仲間たち』(11/カン・ヒョンチョル監督)で主人公·ナミの高校時代を演じて注目され、70歳の老女が20歳に若返るコメディ『怪しい彼女』(14/ファン・ドンヒョク監督)で第50回百想芸術大賞の最優秀主演女優賞をはじめ数々の女優賞を受賞。日本でも、映画『新聞記者』(19/藤井道人監督)で第43回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、第74回毎日映画コンクール女優主演賞を受賞し注目を集めると、『ブルーアワーにぶっ飛ばす』(19/箱田優子監督)でも第34回高崎映画祭最優秀主演女優賞などを受賞。『椿の庭』(21/上田義彦監督) では富司純子とW主演を務めた。2024年には主演を務めた映画「The Killers」 (キム·ジョングァン監督、ノ·ドク監督、チャン·ハンジュン監督、イ·ミョンセ監督)が第29回釜山国際映画祭 Korean Cinema Today Panorama部門に出品されるなど、日韓の幅広いジャンルの作品で活躍している。

- 三宅 唱 (みやけ しょう)

-

1984年生まれ、北海道出身。映画美学校フィクションコース初等科修了、一橋大学社会学部卒業。長篇映画『Playback』(12)でロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門に正式出品される。『きみの鳥はうたえる』(18)、『ケイコ 目を澄ませて』(22)、『夜明けのすべて』(24)がベルリン国際映画祭に正式出品されたほか、国内の映画賞を席巻。ビデオインスタレーション作品「ワールドツアー」や星野源「折り合い」のMVを手掛けるなど、幅広い映像分野で活躍する。今作『旅と日々』は日本映画界に、18年振りとなる、ロカルノ国際映画祭最高賞である金豹賞をもたらした。

- フィードバック 31

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-