ほとんど無限と言っていいほどにイメージの拡張をもたらす「かく」という行為

文字や絵を「かく」という言葉。その2文字のひらがなにはいくつかの漢字を当てはめることができる。「書く」「描く」はもちろんのこと、「掻く」を使えば爪で背中や黒板をギギギとひっかいたりするイメージを想像できるし、その想像を「こする」に横滑りさせれば、DJのスクラッチもまた「かく」ことの変奏に感じられてくる。

言葉はどんな人にとっても身近であるがゆえに、「かく」という行為はほとんど無限と言っていいほどにイメージの拡張を我々にもたらすだろう。そんなことを考えはじめたくなるイベントが先日開催された。鈴木ヒラクを中心とする8人のアーティストによる『ドローイング・オーケストラ』だ。

清澄白河にある東京都現代美術館では、若手を中心とした日本のアーティストたちを紹介することを目的とした、年に一度の展覧会『MOTアニュアル』が開催中だ。今年は『Echo after Echo 仮の声、新しい影』という副題のもと、イメージ、言語、歴史、素材など、すでにある世界と交感しつつ表現を紡ぐ作家たちが集まっている。先述した『ドローイング・オーケストラ』は、その関連イベントとして行われた。

複数の「かく」行為を編み、大きなハーモニーを生む、まさにオーケストラのようなパフォーマンス

まず、このイベントに出演した8名を紹介しておこう。鈴木ヒラクは今回の展覧会の出品作家でもあり、ドローイングをベースとした多様な手法から「かく」ことを追求してきたアーティスト。彼とともに今回の企画を主導した大原大次郎は、タイポグラフィーへのユニークなアプローチを行うデザイナーとして注目されている。

グラフィティーを背景として力強い線のうねりを生み出すアーティスト、BIEN。プログラミングを駆使して非人間的な描画生成にとりくむ、やんツー。詩人として、「読む」「かく」「発声する」以外の方法でも言葉の可能性を模索するカニエ・ナハ。ベルリンと東京を拠点に、身体表現を追求するダンサーのハラサオリ。

密集的な都市空間をコラージュの手法で再構成するほか、自身の移動の軌跡をドローイングとして発表もする写真家、西野壮平。「かく」動作の執拗な反復で、壁に穴を開けてしまうほどの鬼気迫るパフォーマンスを続けてきた村田峰紀。

これらの「かく」に関わる8人に加え、KOMAKUS名義でサウンドアート作品も制作する音響制作集団のWHITELIGHTが音響担当として参加している(KOMAKUSは、本展に出展している「吉増剛造プロジェクト」の一員でもある)。

この8人が書画カメラと呼ばれる投影機を使って、自分たちなりの「かく」アクションを行い、その8人分の映像を「指揮者」に相当する鈴木がセレクト&ミックスしてスクリーンに投影するというのが『ドローイング・オーケストラ』の基本的なアイデア。複数の「かく」行為を編んで大きなハーモニーを作るという意味で、まさに「オーケストラ」と形容するにふさわしい試みと言えるだろう。

1対1の会話的な「交通」から生まれる、新しい言葉の発明

この壮大な実験は、鈴木が数年前に始めた「Drawing Tube」というシリーズから生まれた。パフォーマンス後に行われたインタビューで、彼はこのように語っている。

鈴木:2台の書画カメラを並べて、アーティストや研究者など異なる分野を背景に持つ2人が対面し、あるテーマに基づいて会話をしながら、それぞれに文字や線をかいていく。その手元の映像を重ね合わせることで、「かく」ことによる対話を可視化するイベントです。「Drawing Tube」はイベントだけでなく、現代におけるドローイングの可能性について研究したりシェアするためのプラットフォームの名前でもあります。

―書画カメラを使った対戦型のゲームのようにも見えるので、ラップのMCバトルを思わせますね。

鈴木:いえ、「Drawing Tube」はそれぞれの表現で競い合うようなバトルではないんです。線ってものを宙に浮かぶチューブやパイプのようにとらえて、「かく」ことによってその回路を両者が自由に行き来する「交通」のイメージです。

英語と日本語みたいに異なる言語で会話するのは難しいですが、「かく」ってことには「かたち」としての膨大な情報があって、互いに引き出し合ったかたちが呼応していくことで、その場だけのユニバーサルランゲージが生まれてくるような瞬間が訪れます。なんというかそれは……新しい言葉の発明みたいなんですよね。言葉が生まれる瞬間への関心が自分には強くあって、それは「Drawing Tube」以外の作品でも追求してきたことでもあります。

―「Drawing Tube」は、これまでに建築家の坂口恭平さん、文化人類学者の今福龍太さんたちとも行ってきましたが、総勢8人が参加する『ドローイング・オーケストラ』は、これまで以上に複雑な構造になっています。

鈴木:そうですね。1対1の会話的な「交通」は2つの手が重なるので分かりやすいのですが、それをアップデートさせ、より複雑で大きなエコーを生み出すための実験が、今回の『ドローイング・オーケストラ』です。事前に決めたルールが一つだけあって、それは「思いやり」です。

互いの「かく」行為が乱反射した、一瞬の出来事

互いに「かく」という試みを鈴木が述べた「交通」として考えると、『ドローイング・オーケストラ』のプロセスをクリアに理解できるようになる。正面のスクリーンを囲むかたちで8台の書画カメラが配置され、左から右へと8名がそれぞれのソロパフォーマンスを順番に行うことから上演は始まる。

コンサートマスターに相当する大原が、曲がりくねった金属の棒を指揮棒のように動かして、ここから始まるのが「線」に関わる実験なのだと宣言すると、それにつづけてBIENが極太のマーカーで線を描き始める。その人間の手によって「かかれた」線への変化球的なアンサーとして、やんツーはロボットアームを操作して機械による「かく」行為をプレゼンテーションする。

指揮者として中央に座る鈴木を飛び越えて、次はカニエ・ナハの出番。彼は俳句論に関する書籍に音韻を思わせる書き込みを加えるなど、文字に対する批評的アプローチを詩人ならではの方法で展開した。その隣に座るダンサーのハラサオリは、映像のなかに自らの手を映し出し、身体表現としてのダンスもまた腕や足によって空間を「かく」行為なのだと教えてくれる。

写真家である西野は、水面を思わせる写真の断片的なイメージを重ね組み合わせ、平面的な写真が映した素材感や材質感を用いて、「かく」に関わる新しい問いをオーケストラに提示する。そして最後に登場した村田は、「かく」に加えて唸り声のような発声によって、これまで視覚的にとらえられてきた「かく」を、聴覚的な経験としても会場内に拡散させていった。

このようにして自己紹介的な時間が一巡し、再び最初の大原へと上演は帰ってくるのだが、ここからは左から右へと順番に進むルールは崩され、同時多発的に全員がそれぞれの「かく」を表現し合うことになる。

ロボットアームの線を真似るように、フリーハンドの線を「かき」はじめる人。ダンサーの腕の動きを線で追跡しようとする人。そういったさまざまな交通が回路となって、乱反射するように「かく」の選択の幅を広げていき、やがてそれは作品としての混沌と強度を獲得していく。

パフォーマンスは全体で約1時間30分に及んだと後で聞いたが、筆者個人の体感としてはもっと短く感じられたし、終演後に話を聞いた数人のメンバーも「始まりから終わりまで一瞬だった」と振り返っていた。

アーカイブ行為に始まり、ゼロからの創造へと繋がっていった、鈴木ヒラクの20年

筆者はこのレポートを「かく」必要のために、愛用のノートに全体のプロセスを必死にメモしながら鑑賞していたのだが、自分の個人的な「かく」行為もオーケストラからの影響を受けるような感覚を覚え、大変に刺激的だった。

さきほど描写した冒頭の紹介パートは時系列にメモすることが可能だが、8人がランダムに共振しあうようになると、そう単純にはいかない。例えば大原からカニエ・ナハへのつながりに、突如として村田が介入してきたりすると、筆者のメモでも、矢印をあちこちに伸ばして「響く村田の声」と「かき」込む必要に迫られて、脳の回転数が急上昇する。だからパフォーマンスを鑑賞し終えた後は、スポーツしおえた後のような心地よい疲労と新しい体験に遭遇した驚きを感じることになったのだが、そのことを鈴木に伝えると、彼はこう答えた。

鈴木:20年間の自分の活動を振り返ると、「かく」ことによって、世界に潜在していた線と新しく出会うことをモチベーションにしてきたのだと感じます。その出会いは学びや驚きを伴うものであって、当然刺激もある。新しい何かとの出会いは今回のオーケストラに関わった全員にあったと思うし、それが観客の側にも起きたとすれば嬉しいことです。

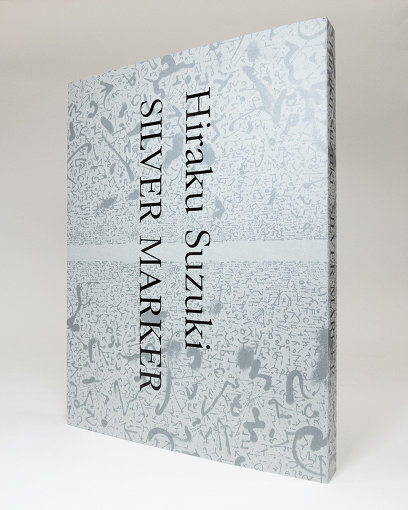

話は、2020年1月に発売したばかりの作品集『SILVER MARKER』へと及んだ。

鈴木:10年前に発刊した作品集『GENGA』は、都市の中で発見した道路標識のかけらなどから採取した線や記号の断片を1000点集めて、新しい「辞書」を編纂する気持ちで作りました。振り返ってみると、それまでの10年は発見・発掘のための時間だったと感じます。

そう考えると、『GENGA』から『SILVER MARKER』へと至る次の10年は、アーカイブしてきた文字や記号を使って、文章を書くように制作できるようになった時間だと思うんですね。その一つの成果が、今回の『MOTアニュアル』に出品した新作「Interexcavation」。同シリーズは、一見するとランダムな記号の集積のようにも見えるかもしれませんが、すべての小さな点や線が有機的に関係し合うことによって、大きな秩序が作られているんです。

鈴木:これらの成果を経た次の大きな実験がこの『ドローイング・オーケストラ』で、ここでは「かく」という行為が、「織る」とか「編む」行為に接近しています。実際、僕はパフォーマンス中にほとんど「かく」ことをせず、ミキシングに徹していますから。今後も自分個人の制作活動と同時に、今日のような複数の「かく」を「編む」ことで個を超えた新しいエコーを生むような実験は続けていきたいと思っています。

三者三様ならぬ八者八様の「かく」は多様だ。その複雑なプリズムのようなまぶしさを感じながら、ライター / 編集者を名乗って仕事をする筆者は特別な共感を抱いている。文筆もまた「かく」ことであり、編集はまさに「編んで」「配置する」技術の集積だからだ。

ドローイングや文筆同様に、ダンスすること、写真を撮ること、あるいは声を発することもまた「かく」の別の姿なのだとすれば、鈴木が行ったオーケストラを編成して「編む」こともまた「かく」である。洞窟の暗闇のなかで牛や馬や様々な記号を描くこと、あるいは壁面に手のひらを押し当て、口に含んだ顔料をぷっと吹き付けることで手のかたちを写し取ることから人類の「かく」歴史が生まれたとするならば、途方もなく頂戴な「かく」を巡る旅の途上に、鈴木の作家としての活動やこの『ドローイング・オーケストラ』の試みは存在している。

- イベント情報

-

- 『MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影』

-

2019年11月16日(土)~2020年2月16日(日)

会場:東京都 清澄白河 東京都現代美術館

料金:一般 1300円 / 大学・専門学校生・65歳以上 900円 / 中学・高校生 500円 / 小学生以下無料THE COPY TRAVELERS

PUGMENT

三宅砂織

吉増剛造プロジェクト|KOMAKUS+鈴木余位

鈴木ヒラク

- 「MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」関連イベント『ドローイング・オーケストラ』

-

2020年2月2日(日)15:00〜16:30

鈴木ヒラク

大原大次郎

カニエ・ナハ

西野壮平

ハラサオリ

村田峰紀

やんツー

BIEN

- 書籍情報

-

- 『SILVER MARKER— Drawing as Excavating』

-

2020年1月21日(火)発売

著者:鈴木ヒラク

執筆:サイモン・ケイナー、今福龍太、藪前知子、アニエスベー

価格:9,790円(税込)

発行:HeHe

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-