戦後日本のデザイン界に多大な功績を残しつつ、今も世界各国の最前線で活動する、榮久庵憲司とGKデザイングループの名前を聞いたことはあるだろうか。日本全国の家庭や食堂で愛用されるキッコーマンのしょうゆ卓上瓶。日常生活の足として活用するJR中央線や成田エクスプレス。新宿副都心の交差点上に設えられた巨大なサインリング。東京都のシンボルマーク。その全てが彼らの仕事と聞いて驚く人も多いはずだ。知らず知らずのうちに誰もが日常の中で触れている榮久庵とGKデザイングループのデザインワーク。その仕事を網羅的に紹介する『榮久庵憲司とGKの世界 鳳が翔く』展の開催にあわせ、今年84歳を迎える榮久庵にインタビューを行った。

「すべての物に仏性が存する」と語る彼は、日本のモダンデザインの開拓者であると同時に、なんと僧籍を持った僧侶でもある。デザインと戦後日本を巡る約2時間のインタビューは難解な禅問答の様相を呈したが、臆することなく榮久庵ワールドに触れてほしい。そこに示されるメッセージは、深く、広く、鋭く、現代日本の諸問題を抉るのだから。

デザインが進化すれば、ロボットがあちこちにいるような未来を思い浮かべるかもしれないが、そういうことはない。究極のデザインは、ほとんど自然の世界と変わらないものになるんです。

―世田谷美術館の展覧会を拝見してまず驚いたのが、デザインの展覧会であるにも関わらず、中盤以降から観音像や曼荼羅が登場するなど、「仏の世界」や「物に心が宿る」という独自の思想で作られた空間です。今回の展覧会のコンセプトはどのように組み立てられたのでしょうか。

榮久庵:大きく言えば「鳳(おおとり)が翔く」という、展覧会の題名どおりです。鳳というのは、鯤(こん。中国古代の想像上の巨大魚)が変身して水に浮かんだ神鳥。空に飛び上がると羽根の長さが三千里あって、それだけ大きいと太陽光を遮るものだから、雀やツバメが文句を言った。そうしたら鯤が「燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや(私の気持ちを分かってないよ)」と言って飛んで行ってしまったという、『荘子』に書いてある挿話なんです。

―な、なるほど……。

榮久庵:道具やデザインの世界を俯瞰して見ると、横に広げれば国や文化ごとの違いがある。縦に開けばそれぞれの時代の変化がある。つまり、大きく動いている雲のようなもの。で、その動いている雲のようなもののかたちが鳳であるということ。

―つまり榮久庵さんは、デザインの世界の大きさや歴史のうねりを、鳳の巨大さに喩えた……?

榮久庵:我々は茶碗やスプーンを道具として当たり前に使っていますが、それはほんの一部で、道具の世界というのは有史以前から無限に広がってきている。しかも、年々歳々刻々と変化している。そういう意味では、鳳が羽を広げて飛んでいるのとそう変わらない。そうすると小さな者たち、つまり燕雀のごとき人間たちがさまざまな事件を起こすわけですよ。争ったり戦争をしたり。しかし、道具の世界、大きな世界から見るとそれはなんと小さいことであるか。道具を使うということにはもっと大きな意味があるのだ……というのが展覧会の骨子です。

―人が主ではなく、道具が主であるような世界観が存在する……と?

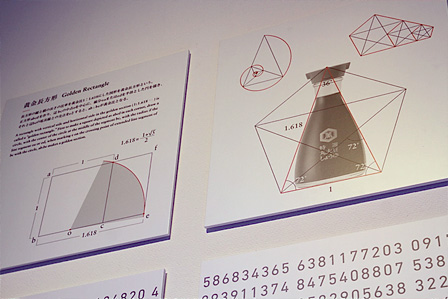

榮久庵:そこは飛躍があるんです。超人間的な飛躍から現れるものは何か、と考えて展覧会場に飾ったのが『道具千手観音像』です。道具観音に手を合わせれば、道具が持つ慈悲によって自然と心が綺麗になっていく。そうすると最後の展示室で鳳に行き着いて、1つの浄土の世界が現れる。そこには物が1つもないんです。人工で作られた鳥や蓮の花が並べてあっても、誰も人工物とは思わないような世界。インダストリアルデザインの究極の姿は、ほとんど自然の世界と変わらないものになる。待庵(たいあん)という二畳の茶室がありますが、それも同じです。あの中のたった1個の茶碗がまことに健やかなかたちと深さを併せ持っている。

―複雑さを廃していって、極限のシンプルさに至るわけですね。

榮久庵:デザインが進化すれば、ロボットや宇宙ロケットがあちこちにあるような未来を思い浮かべるかもしれないが、そういうことはない。

―それが最後の蓮の池のインスタレーション展示に繋がっている。

榮久庵:そう。ところが、最初に展示したキッコーマンのしょうゆ卓上瓶も同じなのです。あれは1961年に発売してからずっと同じモデルで、水が落ちてくるときの自然のかたちなのです。ほとんど滝壺みたいなもので、やっぱり自然に似てくるわけです。

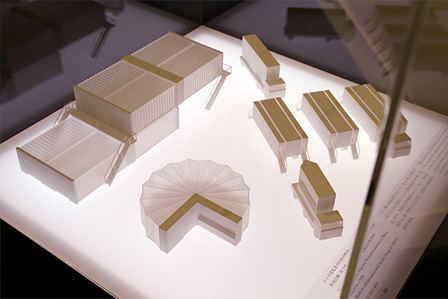

―世田谷美術館の展示では、これまでに榮久庵さんとGKデザインが手がけてきた作品が最初に並び、部屋を進むとまだ製品化されていないコンセプトモデルや自主研究が紹介されて、最後に道具観音や蓮の池に至ります。でも、それが一番最初にあった卓上瓶に回帰していく。円環のような構成ですね。

榮久庵:途中に暗いトンネルがあったでしょ。あれが「悩みの空間」。真っ暗闇のトンネルを抜けると、今度は急に白くなる。川端康成の「トンネルを抜けると雪国であった」という、あれです。白い空間には、将来性があるかどうかは別としてとにかく新しい作品を置くことにした。自分の足跡を踏んづけて次へ行き、その次の足跡を踏んづけて、着実にまた次へ行くというようなものです。

原爆後の広島で目にした「凄惨な無」を「有」で消していきたいと思った。それがインダストリアルデザインに生きることを決めた瞬間です。

―榮久庵さんは広島のご出身で、原爆が落とされた後の広島を目にされています。すべてのものが破壊されて悲鳴を上げているような情景を前に、自分はデザインを仕事にするのだと決心されたそうですね。

榮久庵:僕が広島市内から20kmほど離れた江田島の海軍兵学校に入学したのは昭和20年、終戦の年でした。戦時中の広島は普通の町だったけれど、原爆が投下されて終戦後に帰ってみたら町がまるごと消えてしまっていた。家も何にもない。何にもないというのは私の表現で言うと「凄惨な無」。それまで無というのは、霧のように透明感のある不快な感じがしないものを考えていた。でも、広島で目にしたものはただただ凄惨だった。自転車が焼けている、自動車が焼けている、電車が焼けている、家はもちろんない。そして一望千里何もなくて、その先に瀬戸内海が見えた。

―海まで見通せるくらい、何もなくなっていた。

榮久庵:その凄惨な無に対して、僕が何を感じたかというと「『有(ゆう)』が欲しい」だった。

―ゆう?

榮久庵:つまり「有る」が欲しいと。ジャングルに入って、何もない所に急にピース(煙草)の箱でも落ちていたとしたら多分ホッとするじゃない。そういうことで無の凄惨さを消していきたいと思った。有を求めるために、物の世界という帝国と契約をした瞬間でした。それがインダストリアルデザインに生きることを決めた日です。そうこう言ってるうちに広島に米国の図書館ができた。

―CIE(アメリカ文化センター)図書館ですね。

榮久庵:女の人がみんなブカブカのもんぺを履いていた頃に、ここだけは違うの。外国人の司書が制服姿で、細くて赤いフレームの眼鏡をかけて、ナイロンのストッキングを履いて。「なんと豊かなんだ……」と驚いたものです。そこで『Art & Architecture』というロサンゼルスの雑誌を見せてもらったら、偶然にもインダストリアルデザインの特集号だった。

―それがインダストリアルデザインとの初めての出会い?

榮久庵:辞書を引きながら、一生懸命訳して読んでいて、「なんだ、インダストリアルデザインなんて、ずっと僕がやってきたことじゃないか」と思った。というのは、ついこのあいだまで、学徒動員で砲弾を作っていたから。当時のアメリカで、『グッド・デザイン賞』の第1号になったものを知ってますか? 軍用のジープですよ。「これこそが第二次世界大戦の立役者だ」なんて紹介されていた。

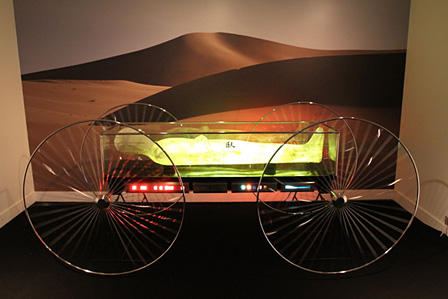

『Y125 もえぎ(コンセプトモデル)』2011 ヤマハ発動機株式会社

―つまり戦争の道具に対して、『グッド・デザイン賞』が与えられた。

榮久庵:そして国家のために尽くしたデザインということだね。ある意味での、「自利利他」(悟りを開くために修行すること、他人の救済のために尽くすことの2つを共に行うこと)の思想がインダストリアルデザインにはあった。戦後日本は天皇中心から民主主義に変わるんだなんて言われても全然ぴんとこなかったけれど、この思想は心の中で理解することができた。インダストリアルデザインっていう世界は、他も利すれば自らも利するもの。同時に、それまでは軍人や一部の人しか買えなかった物がどこでも誰でも買える「物の民主化」を感じた。そして、何十円かそこらの安い鍋でも立派にデザインが施されれば美の表現になるという「美の民主化」。「自利利他」「物の民主化」「美の民主化」。この3つが私の核になっています。当時、政治的なイデオロギーはいろいろあって、だいたいの人たちは左のほうに行ったけれど、私はそうじゃないものを選んだわけ。

―それは左翼に対する右翼とかではなく。

榮久庵:イデオロギーに左右されない、欲に向かったんだ。だから退屈しなかった。戦争の後は、新しい物ができるたびに人が騒ぐでしょう。やれ電池ができた、やれ電化製品ができた。そういう騒ぎの響きが刺激をキープしたんだね。

―自利利他の実践ですね。

榮久庵:そうだね。さらに経済成長の波も大きかった。戦争中にみんな我慢していたものが一気に爆発したんだ。

デザインは「未来」と言うよりも、「行く末」みたいなもの。未来という言葉は希望のように見えて、意外と救いにならない。

―GKデザインでは、どのようなプロセスで仕事をなさっているのですか? 榮久庵さんがアイデアを出されて、それを他のスタッフがかたちにしていくのでしょうか。

榮久庵:そういう場合もあるし、それぞれのセクションのスタッフが考える場合もある。でも、デザインの一番の根本は、何をしたいかをはっきりさせること。使わない技術をなんとなくつなげたのでは駄目です。齟齬を回避したり、そのプロジェクトが正しいかどうかを審議したりする会議を年に3回くらいやってるんですけど、これが面白い。他の会社から仕事の依頼を受けますよね。それ自体が本当に正しいかどうかを考える会議なんです。

―クライアントワークにもかかわらずですか? 例えば、「これは駄目なんじゃないか」っていう結論が出た場合はどうなされるんでしょう。

榮久庵:それは、もうその通り「変えた方がいいんじゃない」と率直に言うんですよ。最初は納得しなくても、何度も言ってるうちに、向こうも「そうかな……」という気になりますよ(笑)。だいたいがものを決めるのに、そんなに深い考えはないものでね。相談に相談を重ねて、やっと核の部分が見えてくる。相手の言うことに、なんでも「イエッサー」と受けるんじゃなくて、ちょっとおかしいね、と疑問を挟むのが本当の意味のコンサルタンシー(Consultancy)ですよ。

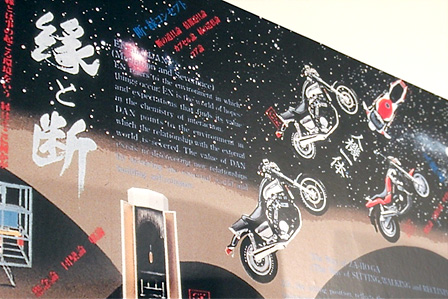

『VMAX 胎動 –Need 6-』2007 ヤマハ発動機株式会社

―そういうタフな交渉や思考というのはどうやって身につけられたのでしょう。榮久庵さんは1950年代後半にメタボリズム運動(当時の日本の若手建築家・都市計画家が開始した建築運動。「新陳代謝=メタボリズム」から名をとり、社会や人口の変化に合わせて有機的に成長する都市や建築を提案した)に加わっていますよね。川添登、菊竹清訓、黒川紀章ら、建築界の論客たちとわたり合ったことが大きかったのかなと。

榮久庵:メタボリ(=メタボリズム)は建築ですから、デザインとはテクニカルタームが違っていて大変でした。でも、僕はどうしてもそういう場で自分の存在を証明したくなっちゃうんです。当時たまたまオートバイのデザインをしていたから、オートバイで会議に乗りつけてね。その場で片足スピンしたりしてね。そうしたらみんな「インダストリアルデザイナーはスゴいことをするなあ!」と、びっくらこいてた。メタボリには、なよっとした連中が多かったですから(笑)。

―そこで、間違ったインダストリアルデザイナーのイメージを植えつけた(笑)。

榮久庵:アメリカのイリノイ工科大学のコンラッド・ワックスマン教授が来日して、セミナーを開いたときのお題が「小学校をデザインする」だったんです。それで「グリッドシステムに移行する」とか教授は言うんだけど、まったく意味がわからないわけですよ、グリッドなんて。それで、一緒に参加していた磯崎新に「グリッドっていうのは、障子の桟みたいなもんだ。縦と横でぶつかって、それでいろいろな問題点が出るんだぜ」なんて教えてもらったりもした。だから、あちらに教え、こちらも教わり、という関係だね。それで、その後メタボリのチームに入ったわけだけど、奴らは理論派だから「お前も何か言え」というわけ。

―それはプレッシャーですね。

榮久庵:そこで考えだしたのが「道具」という概念。道具の深い意味を追求し始めたわけです。「道の具え(そなえ)」とは何か、と。たかがコップなのになぜ「道」なのか。「道」と書いたのには理由があるに違いないって。ただ、メタボリには天才的なメンバーが多かったですから。それとわたりあうには大変な訓練が必要でしたね。

―榮久庵さんの著書『デザインに人生をかける』の中でも榮久庵さんは道具の話をされていて、道具とデザインは違うものだとおっしゃっています。インダストリアルデザインでは、日本の三種の神器、勾玉や剣という物を語ることができないと書かれていらっしゃいましたけれども、それはどういう意味でしょう?

榮久庵:「道」を求める者は、何万人もいないわけですよ。何百人のうちの1人がやっと道を求める。そういう道具の概念自体がインダストリアルデザインとちょっと違う。

―道具は万人のための物ではない?

榮久庵:道を求めれば、結果として万人のためのデザインにつながる。ですから最後に鳳のようなよくわからないものに行き着くんです。

―道具から始まり、デザインを通過し、また道具に至るわけですね。

榮久庵:それが、1つの救いですね。デザインは未来を指し示すという考え方もあると思うけれど、未来という言葉は希望のように見えて、意外と救いにならない。これは非常に残酷なことです。でも、それがインダストリアルデザインの1つの宿命。

―インダストリアルデザインは未来的な物を提示しなければいけないからでしょうか。

榮久庵:「未来」と言うよりも、「行く末」みたいなものだよね。来し方、行く末……。

―もっと時間のつながりを感じられるようなものですか。

榮久庵:鴨長明の『方丈記』でもそうだね。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という有名な歌ね。あれはやっぱり行く末を唄っている。あれを未来として語ったとしたら随分意味が変わったと思いますよ。鴨長明が晩年を過ごした小さな庵は、建築の原型ですよね。だから『方丈記』をデザインの随筆として読むと非常に面白い。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』もそう。まあ、文学というものは意外と刺激になるものです。私もGKのメンバーに勧めているんですよ。文学性を持った方がいい。仕事を始める前に、文学的な精神性を前提にしておいた方がいい、と。

―さきほどおっしゃっていたことですね。最初に核となるものを見定める。

榮久庵:そう。ぱっと手をつけてしまうと、非常に浅薄な物しかできあがらない。

今はみんな欲が少なすぎる。もう少し欲ばりの方がいいんです。

―榮久庵さんが広島の爆心地を見て衝撃を受けたように、現在の日本人に東日本大震災が与えたものはとても大きいと思います。震災以降、デザインがしなければいけないことは何かお考えでしょうか。

榮久庵:やはり農業でしょう。全世界の人口に対して食物の生産量が対応できていない。アフリカなんかはその偏りの結果が現れていますよね。日本は国土も狭い、資源も少なくてかわいそうな国だなんて言われますけれども、私は逆だと思っていてね。小資源であればあるほど、誇り高き国であるはずだと。例えば、日本国土を三段の棚田にしたら、食糧自給も十分にまかなえると思うんです。

―日本棚田化計画ですか……!

榮久庵:今もいろいろな土木工事をやっていますが、それをやめてしまって棚田作りに予算を向ければいい。壊れかかった橋を直すことにお金を使うのではなくて「日本の土地を、何倍もの大きさにしよう!」とかね。政治の世界でも、もうちょっと豪快なアイデアを持った人物が出てくると面白いと思っているんですよ。物の世界は心だけではないのです。戦争中にひどくお腹が空いたからこそ、戦後に見返りを求めてあれだけの経済成長を成し遂げることができた。みんな欲が少なすぎる。もう少し欲ばりの方がいい。「そんなバカな!」って言いたくなるような欲の深い政治家が現れてほしいものです。

―田中角栄が『日本列島改造論』をぶちあげたように。

榮久庵:東京はどこから見ても屋根ばかりありますけど、まったく不揃いだし活用もされていない。終戦後68年間の努力の結果がこの街。都市計画も何もないから、汚らしくってしょうがない。

―過激なもの言いになってしまいますが、大きい災害の後こそ、ゼロから新たに作り出すことのできるチャンスかもしれません。

榮久庵:まったくそのとおりです。大欲という言葉がありますけど、みんな本当に欲が小さい。

―これからの政治家、これからのデザイナー、ひいては日本人というか人間全体に必要なものは欲であると。

榮久庵:つまらない欲でなくて、超大な、超視点的なものを持った欲。例えば空気を作る。同じようなことは水についても言える。ですから自然観察をせよ、ということです。農業では草を撒く日や種を植える日を決めているでしょう。昔からの伝統で。僕が農業に憧れるのは、毎日やることがいっぱいあって退屈しないから。僕にとって一番怖いのは退屈。どんなにお金があって、どんなにたらふく食えていても、退屈というのはどうしようもない。今は、世田谷美術館の展覧会のおかげで退屈せず、楽しませてもらっているけど、これもいずれは終わるわけですよ。

―榮久庵さんの探究には果てがないですね。退屈を紛らわせる一番の方法は何ですか?

榮久庵:問題の発見ですね。例えば日本の国家とは何であるかを考える。人間が集まって、境界線を設けて、同じ言語を使ったからといって、それは国家とは呼べないのではないか。国家が今後どう生きるべきかを考えるというのは、きりがないけれど退屈しない。それを考えるだけでもいろいろなアイデアが浮かんでくる。棚田の話もそうだけど、やりたいことはまだたくさんあるねえ。

- イベント情報

-

- 『榮久庵憲司とGKの世界――鳳が翔く』

-

2013年7月6日(土)〜9月1日(日)

会場:東京都 世田谷美術館

時間:10:00〜18:00(入館は17:30まで)

休館日:月曜

料金:一般1,000円 大高生・65歳以上800円 小中学生・障害者の方500円『100円ワークショップ』

2013年8月中の毎週金曜、土曜14:00〜16:00

会場:東京都 世田谷美術館地下創作室

料金:1回100円

- プロフィール

-

- 榮久庵憲司(えくあん けんじ)

-

1929年、東京生まれ。83歳。1955年、東京藝術大学美術学部工芸科図案部卒業。1957年に、大学時代の教授や仲間たちと共にデザイン会社「GKインダストリアルデザイン研究所」を設立。国際インダストリアルデザイン団体協議会会長などを歴任。現在「GKデザイングループ」会長。著書に『道具論』『袈裟(けさ)とデザイン』など。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-