菊地成孔や椎名林檎、小野リサなど様々なジャンルのミュージシャンから愛されるピアノスト・林正樹が、ソロアルバム『Pendulum(ペンデュラム)』をリリースする。本作では、クラシックやジャズ、アンビエント、ワールドミュージックといったエッセンスをたっぷりと内包しながら、どこまでも静謐で風通しのいいサウンドスケープを展開している。それは、彼が最近結成した生音でコンサートを行うプロジェクト「間を奏でる」における、空間の響きを意識した活動が大きく影響を与えた結果かもしれない。

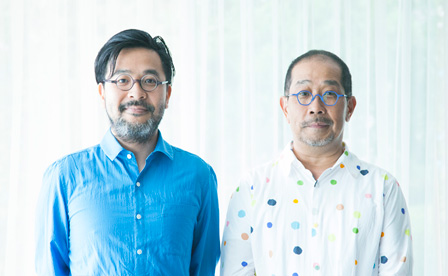

今回、そんな林が「1度お会いしたかった」という青木淳との対談をお届けする。青木といえば、青森県立美術館や大宮前体育館といった公共建築から、ルイ・ヴィトンのような商業施設、あるいは一般住宅まで、「面白いことなら何でも」手がけるエネルギッシュな建築家。楽器の響き方にとにかくこだわって建てられた、ピアニストたちに愛される音楽ホール・sonoriumを設計した人物としても知られている。「間」を意識した作品作り、という点でとても似た世界観を持つ二人。「音楽家」と「建築家」のそれぞれの立場から、心地よさの本質とは、そして究極の響きとは何かを教えてもらう対談となった。

「モダニズム建築」は、ヨーロッパやアメリカで、それまでの建築に対するアンチテーゼとして出てきたものです。ただ、それをそのまま日本に輸入しても、借りものにしかなりません。(青木)

―お二人がお会いするのは、今日が初めてなんですよね。

林:そうなんです。異業種でありながら、共通のテーマを話せるのではないかと思って、僕の方からお話してみたいと申し出ました。「こんな大先生にお願いしていいんだろうか」と思ったんですけど、快く引き受けてくださって。

青木:全然、大先生ではありません(笑)。今回、林さんと対談させていただくことになり、過去の音源『Crossmodal』(2011年リリース、「林正樹 STEWMAHN」名義のアルバム)も聴いてみました。新しいアルバムも、こちらも、どちらもよかったですが、中でも“Zephyr”という曲が、まるで日本のお祭りみたいな感じがして、印象的でした。

林:ありがとうございます。おそらく、主旋律が5音階だからですね。

青木:『Crossmodal』は、アルバム全体としても、日本やアジアを感じさせるものでしたが、それは意識的なことだったのでしょうか?

林:おっしゃる通りで、ある時期、「どういうふうに日本人らしさを出せばいいのか?」を考えていたんですね。“Zephyr”もその頃に書いた1曲で、「日本人が世界に発信するジャズ」というコンセプトで作ったものでした。でも、今はそういった要素を意識的には入れてないですね。

青木:だから最新作の『Pendulum』は、それとは随分違うんですね。

―ピアノ自体が、もともとはヨーロッパで生まれた楽器ですから、ピアノでジャズを奏でる際に「日本人らしさを出す」という試みは難しそうですね。

林:そうなんです。例えば尺八とか三味線のような和楽器には、音色の中にすごく細かい「雑音成分」が混じっていて、それがその楽器の個性を出している。1音の存在感がとても大きいから、5音階で演奏しても飽きさせないんです。一方でピアノの音は洗練されているというか、そういう要素が少ないんですよね。

青木:ニュートラルということですね?

林:ああ、そうですね。その分、ピアノにはいろんなスタイルの音楽に順応する力があると思うんですけど。

―「日本人らしさ」を追求したいという気持ちが芽生えたのは、何かきっかけがあったのでしょうか?

林:18歳の時に、伊藤多喜雄さん(民謡歌手)のバンドに加入して南米ツアーに連れて行ってもらったことがあって、それ以来、純粋な日本の音楽だけじゃなく、いろんな音楽を受け入れる和楽器奏者たちとの共演をたくさんさせてもらったんです。そうした経験をする中で、「日本人がジャズをやる意味」を悩むことがあって。でも、最近はそんなことはあまり考えなくていいんだなって思えるようになりました。国籍とかジャンルとかを意識しなくても、自分のカラーというものが、少しずつ出てきたのかもしれないですね。

―建築の場合も、西洋の様式を日本建築に取り入れていく中で葛藤などはあったのでしょうか。

青木:日本の伝統音楽に尺八があったりするように、建築の場合も、例えば神社仏閣のような、日本古来の建築物があるわけです。でも、現代人の僕らにとっては、いつの間にか、20世紀以降のいわゆる「モダニズム建築」がもっとも身近な建築になっています。この「モダニズム建築」は、ヨーロッパやアメリカで、それまでの建築に対するアンチテーゼとして出てきたものです。ただ、それをそのまま日本に輸入しても、借りものにしかなりません。そこで、日本でも、それまでの日本の封建的社会の建築を否定し、それを乗り越えた先に、本物の「モダニズム建築」を生み出すことができるのではないか、ではそれはどういう建築なのか、といった議論が、ずっと続いてきました。

―音楽の世界と同じですね。

青木:おそらく僕の世代くらいから、あまりそういうことを考えなくなったのも、音楽の世界と似ていることかもしれません。日本だからどうとか、日本人だからどうとかいうのではなくて、「思ったようにやればいい」と。それは、ある意味でモダニズムが身体化された結果なのかもしれませんね。

演奏する空間によって、同じ楽器でも全く音色が変わるんです。音楽は、空間の影響が本当に大きいのだなと。(林)

―インターネットが普及したことにより、音楽の世界では古今東西の楽曲を全て等価値で鑑賞できるようになり、そこから新しい表現が生まれてきています。建築でも、そういった動きはあるのでしょうか。

青木:あるでしょうね。京都へ行って古いお寺を見て面白いと思う時の感覚と、近代の建築を見て面白いと思う時の感覚に、そんなに違いがなくなっています。それがインターネットの普及によるものかどうかはわかりませんけれど、古今東西の建築をフラットに見ることができるようにはなってきていますね。これは、逆に言えば、表面的には大きく異なる建築を同じまな板に乗せて感じることができるようになった、ということです。で、そのまな板は世界共通か、と言えば、どうも違う。やはり地域や国によって違っていて、「日本的」というものがあるように思います。

―それは、何なのでしょう?

青木:ひとつは「中心がない」ということ。構成がはっきりあるわけではなく、骨格そのものよりも、そこに現れている様相が見える。それが強いっていうのかな。少し比喩的に言うと、川が流れていて、そこにはちょっと流れが速くなってるところや、石にぶつかる部分もあって、様々なことが起きているけれども、全体的にはひとつの川の動きとして見える。そういうふうな感覚を乗せられるまな板が、ある意味「日本的」なのかなと。で、僕は『Pendulum』を聴いた時に、そんなことを感じたんです。

―と言うのは?

青木:なんかこう、集中して聴くと、曲によって随分とタイプが違うんですけど、ボーッと聴くと、全体がひとつの空気のような感じがするんですよね。はっきりとした起承転結があるわけじゃなくて、なんとなく始まって、なんとなく終わるみたいな。イントロから始まって、いつまでもイントロをやってる感じだったり、思わぬところで突然メロディーが現れる曲もありますよね。曲という時間の流れの中で、いろいろな物事が生起している。

林:嬉しいです、そこまで感じ取ってくださって。最近、意識しているのが「間」なんです。今、「間を奏でる」というバンドをやっているんですね。バイオリンとハープとベースとピアノとパーカッションという編成で、どこでやる時もマイクを使わず、楽器から出る音だけでお客さんに聴いていただくんですけど、その空間の響きを踏まえながら、楽器の配置を考えて音楽を作っているんです。音数も少なくして、空間をなるべく残すようにして。

青木:音と音の「間」を作ることが、空間を残すということなんですか?

林:そうですね。今までやっていた多くの音楽は、「塗りつぶしてしまう」というか、音を重ねながら構築していくことが多かったんですけど、そこに疑問を感じていたんです。それで、最初は「間を奏でる」の「間」を、そういう音の少ない状態の「間」だと考えていました。でも、よく考えたら「空間」の「間」でもあって、その両方の意味合いの強さを感じているんですよね。「間を奏でる」を始めてからは、ピアノを弾くのがとても心地よくなってきました。演奏する空間によって、同じ楽器でも全く音色が変わるんです。音楽は、空間の影響が本当に大きいのだなと。その場の響きも意識しながら、「このピアノでこの響きだったら、こんな感じに弾こう」と考えて、自分の好みの音色になるようにしていますね。

―マイクを使ってPAから音を出すのとは、ある意味では真逆の発想ですね。

林:はい。PAというのは、どんな条件でも同じ音を出すために、空間を支配するというイメージですけど、このプロジェクトの考え方は、その空間を受け入れ、その響きからイメージを発展させて音楽を作る楽しみがあるんです。これもある意味では、日本的な世界観なのかもしれません。

青木:周りは空白で、そこに自分で世界を作っちゃうという考え方が、西欧の基本的なところにありますが、日本では、そこにまず世界があるという感覚が強いです。そして、ゼロから世界を作るのではなく、その世界に応えていこうとする。そういう建築は、西欧的には建築に思われないこともあるんです。

現代のホールは天井の中に照明を入れなくちゃいけないし、スピーカーもマイクも吊るさなきゃいけない。そうすると、天井が高音を吸収しちゃうんですね。(青木)

―青木さんは、音楽ホールも設計されていますよね。

青木:ふたつあります。ひとつは、最近できた広島の三次市民ホール。三次市という、瀬戸内海と日本海から等距離の、中国地方のちょうど真ん中くらいの盆地にあるのですが、1000人くらいの座席数のホールです。もうひとつが(東京都)杉並区にあるsonoriumですね。

―「永田音響設計」という音響設計のエキスパートと一緒に、とにかく音の響きにこだわって作られたホールですね。

林:僕も1度sonoriumで演奏したことがあります。ピアノ1台で連弾をするユニットのコンサートで使わせていただきました。

青木:そうですか。どうでしたか?

林:いや、もう、素晴らしい空間でした。そこの響きにあったスタインウェイのピアノが置いてあって、とても気持ちよく演奏することができました。立地も独特ですよね。ホール自体は商店街の一角にあるのに、そこに入るとまるで別世界のようで。なかなかないホールだと思いました。

青木:ウィーンに、ウィーン楽友協会(ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地となっている演奏会場)ってありますよね。sonoriumを作る上で、実はあの建物がヒントになっているんです。そこは、もともと社交ダンスがやれるように床をフラットに作ってあって、音楽専用じゃないはずなんだけど、音響の人にとっては最高のホールとされているくらい音の響きがすごくいい。それがなぜなのかを音響の専門家が調査してみたところ、天井裏に入ってみたら、天井に砂袋がいっぱい置いてあったそうなんです。

―砂袋ですか?

青木:そう、天井の板にわざわざ重石を置いてるんです。天井板が振動しないようにするためなんですって。でも、現代のホールは天井の中に照明を入れなくちゃいけないし、スピーカーもマイクも吊るさなきゃいけない。そうすると、天井が高音を吸収しちゃうんですね。高音と低音のバランスがおかしくなってしまう。

林:なるほど。

青木:それで、sonoriumを作る時に提案したのは、「天井はコンクリート打ちっ放しのまま」ということ。天井を張らない。照明も露出、音響も露出。そうすることで、音が全体で同じバランスとして響く空間にしましょうと。

楽譜上正しいものが面白いものではないんだなって考えるようになりました。音符通りに正確に弾くことと、気持ちのいい演奏は違う。(林)

青木:『Pendulum』はどこでレコーディングしたのですか?

林:レコーディングに使用したピアノの持ち主でもある、狩野さんという調律師の方の工房で行いました。

―その場所を選んだ理由は?

林:「いい音を録るには、どこがいいのだろう?」と考えた時、ひとつはやはり設備の整ったレコーディングスタジオだと思うんですが、そういうところで録ると意外と味気ないものになってしまうこともあるんです。音の広がりや質感などの可能性を求めていくと、レコーディングスタジオとは違う場所も面白いんじゃないかと。それで今回は工房で録ってみました。そうすると、その場ならではの要素が加わってくるんですよね。

―外の世界と完全に遮断されたレコーディングスタジオとは全く違いますね。

青木:打鍵の音やペダルを踏む音も聴こえますよね。

林:そうなんです。さっきの和楽器の話にも通じますが、そういう雑音も含めた楽器の音が好きなんですよね。楽器から出た音をマイクで録る際、空気を通過する時点で、少なからずその場の音も一緒に録ることになる。そういうのも含めて、「空間の響き」を残したいなと。

―それにあわせて、弾き方なども変わってくるものですか?

林:最近、楽譜上正しいものが面白いものではないんだと考えるようになりました。音符通りに正確に弾くことと、気持ちのいい演奏は違う。正確なものが気持ちいいんだったら、機械に演奏してもらうのが心地いいはずなんですけど、やっぱりそれでは味気ないですからね。あと最近は、演奏している時に、ふたつの自分を置くようにしていて。客観的な自分も常に置いておきながら、好きなように遊ぶ自分もいるというか、そういう二面性を考えるようにしているんです。

建築家によっては、「人を感動させよう」と思って設計する人もいるわけですよね。でも、それって暑苦しい(笑)。(青木)

―青木さんは、音楽ホール以外の建築を手がける時も、空間に生じる音の響きの心地よさを、意識されているのでしょうか。

青木:難しいんですけどね。というのは、視覚的な心地よさと聴覚的な心地よさはまた別のものなので。僕たち建築家は、どちらかと言えば視覚的な部分で設計しているわけですね。でも、視覚的な心地よさを求めて作った空間が、聴覚的にはすごく心地悪くなってしまうこともあって。例えば「ニュートラルな部屋」を作ろうと思うでしょう? そうすると、パッと思いつくのが堅い壁で囲まれたシンプルな正方形の部屋なんですけど、音としては響き過ぎてしまってよくない。

林:なるほど。確かにそうですね。

青木:ただ、「間」と言われたことで思ったのは、例えば「空間」という言葉自体、ヨーロッパでは19世紀くらいまで使われなかったんじゃないかと思うんですね。基本的に僕たちが見ているのは、柱であったり床であったりして、「間」や「空間」というものを目で確認することはできない。物でなくて、その「間」という概念は、かなり新しいものだと思いますね。建築の中で最も大切なのは、柱でも床でも天井でもなく、空間であるということは、ある意味では大発見なんです。それによって建築を、ある意味では「抽象化」できたからです。だから、「間」とか「空間」というのは、とっても深いテーマだと思います。

―先ほどの「中心がない」という話とも繋がってきますね。

林:確かにそうですね。中心がない曲は、あえてそうしています。例えばアルバムに収録された“Teal”という曲は、決められたフレーズはあるものの、はっきりとしたメロディーはないんです。だけど、曲が持っている強さがしっかりあると思っていて。“Teal”を作曲してから、自分の曲調もだいぶ変わってきましたね。ある種、ちょっと抽象的なものを音楽にできたので、とても気に入っている作品です。

―「かなしい曲」とか「楽しい曲」とか、一方向の感情だけを想起させるのではない、様々な感情がかき立てられる音楽ということでしょうか。

林:そうですね。ある時から風景とか具体的なものを曲にする恥ずかしさみたいなものがあって、もっと音そのものを志向するというか。「音楽そのものでありたい」という気持ちがあるのかな。

青木:何か強烈なメッセージがあるわけでもなく、何かを表現したものでもなく、ただ「音楽」としてそこにある。もちろん音楽だから、構成もあるでしょうし、構築もされているのでしょうけど、それを感じさせず、先ほど話した川の流れのように、様相として現れてくる音楽がありますよね。ピアノでいろんな音を出せる中から、そのタイミングにあう音を選んできて、音楽という場ができているように感じます。

―それは、建築にも通じそうですね。お二人の作品は似ているのかなと思いました。

青木:そんな気がしてきました。建築家によっては、「人を感動させよう」と思って設計する人もいるわけですよね。でも、それって暑苦しい(笑)。一度だけ足を運ぶならいいけど、毎日訪れるような場で、そんな建築を作られたら嫌でしょう? そうではなくて、その空間が持っている何らかの特徴や感覚があればいい。

―建築物に人が訪れたり、暮らしたりすることによって更新されていく部分もありますよね。

青木:そうですね。建築の場合は、その空間が使われるということが目的ですから。使われることで変わっていく、時間の中で経年変化していく、朽ちていったりとか、季節による変化だったりとか。あるいは暮らしてみることで改良したり補修したり。固定したものではなく、その状況が建築だと思います。

林:これまで僕は、コンサートホールだけじゃなく、ライブハウスやカフェ、廃校になった小学校、お寺、教会など、いろいろな空間で演奏をしているのですが、中でもカフェでピアノを弾くことがとても楽しくて。普段の使われ方から湧き出る高揚感とか、空間が持っているエネルギーみたいなものを感じるんです。

―喧騒も含めたエネルギーなのですかね?

林:そういうことも関係していますよね。最近、夢のひとつとして、将来、自分で音楽を発信する場を自分で作れたらいいなと思っています。いろんな場所で演奏してきて、東京でもいい場所はたくさんあるんですけど、「ここが理想だ!」っていう場が、身近に使えるところではないんですよね。だったら、いつか自分で作りたいなって。

青木:何人くらいのキャパを想像しているんですか?

林:楽器そのものの音を聴いていただくのが理想なので、50~60人くらいですかね。ぜひ青木さんに建てていただきたいので、その時は相談させてください(笑)。

- リリース情報

-

- 林正樹

『Pendulum』(CD) -

2015年9月2日(水)発売

価格:3,100円(税込)

SPIRAL RECORDS / XQAW-11081. Flying Leaves

2. Bluegray Road

3. Initiate

4. Kobold

5. Teal

6. Shadowgraph

7. Paisiello St.

8. Ripple

9. Thirteenth Night

10. Butt

11. Jasper

12. Pendulum

- 林正樹

- イベント情報

-

- SPIRAL RECORDS presents

『Special Showcase Live 2015「touch to silence」』 -

2015年9月23日(水・祝)OPEN 16:00 / START 17:00

会場:東京都 表参道 スパイラルホール

出演:

丈青(Pf)with 秋田ゴールドマン(Ba)、Fuyu(Dr)

林正樹(Pf)with Fumitake Tamura a.k.a Bun(Electronics)、Antonio Loureiro(Vib,Vo)

藤本一馬(Gt)with 林正樹(Pf)、橋爪亮督(Sax)

Lounge DJ:

柳樂光隆

山本勇樹

出店:

TOKYO FAMILY RESTAURANT

HMV

料金:前売4,800円

- SPIRAL RECORDS presents

- プロフィール

-

- 林正樹 (はやし まさき)

-

1978年東京生まれ。少年期より独学で音楽理論を学び、その後、佐藤允彦、大徳俊幸、国府弘子らに師事。ジャズピアノや作編曲などを習得。大学在学中の1997年12月に、伊藤多喜雄&TakioBandの南米ツアーに参加。音楽家としてのキャリアをスタートさせる。現在は自作曲を中心とするソロでの演奏や、生音でのアンサンブルをコンセプトとした「間を奏でる」、田中信正とのピアノ連弾「のぶまさき」などの自己のプロジェクトの他に、「渡辺貞夫カルテット」、「菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール」、「Blue Note Tokyo All Star Jazz Orchestra」など多数のユニットに在籍。演奏家としては、長谷川きよし、小野リサ、椎名林檎、古澤巌、小松亮太、中西俊博、伊藤君子をはじめ、多方面のアーティストと共演。

-

- 青木淳(あおき じゅん)

-

1956年神奈川県横浜市生まれ。東京大学大学院修士課程(建築学)を修了後、磯崎新アトリエに勤務。「面白いことなら何でも」しようと、1991年に青木淳建築計画事務所を設立。その通り、これまでの作品は住宅、公共建築、一連のルイ・ヴィトンの店舗に代表される商業施設など多岐に渡る。プール施設「遊水館」(1993年)は、その後のプロジェクトにつながるテーマを引き出し、『日本建築学会作品賞』を受賞した「潟博物館」(1997年)、そして「青森県立美術館」(2006年)へと続く。主著には2004年10月、初の作品集として刊行された『青木淳 Jun Aoki Complete Works |1|』(INAX出版)及び文章をまとめた『原っぱと遊園地』(王国社)など。2004年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-