今年5月5日に逝去した冨田勲の未完の遺作『ドクター・コッペリウス』が、11月にBunkamura オーチャードホールで舞台化される。ソリストを務めるのはボーカロイドの「初音ミク」。ホログラムによる「彼女」の立体映像と、新進気鋭のダンサー風間無限、そして渡邊一正の指揮による東京フィルハーモニー交響楽団の演奏がコラボレーションする画期的な内容である。「オーケストラ作曲家」であり、「電子音楽の父」であった冨田勲の追悼公演にふさわしいプログラムと言えるだろう。

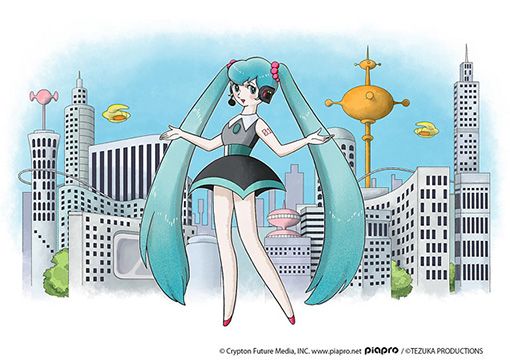

そして今回、そのイメージボードに手塚治虫タッチの初音ミクが描かれ大きな話題となっているが、冨田は1960年代半ばに放映された、『ジャングル大帝』や『リボンの騎士』『どろろ』など手塚の初期アニメ作品のサウンドトラックを手がけており、手塚治虫を語るうえで欠かせない存在でもある。初音ミクという二次元のヒロインが、時空を超え手塚と冨田を再び引き合わせた、とも言えるかもしれない。

折しも、手塚作品における冨田のスコアを音源化した『冨田勲 手塚治虫作品 音楽選集』が、5枚組のCD-BOXという形でリリースされる。そこで今回、手塚治虫の実娘であり、手塚作品を使った斬新なコラボレーション企画を、これまでにも数多く手がけてきた手塚るみ子に話を訊いた。父亡き後、彼女が守り、引き継いできた「手塚イズム」とは?

※手塚の「塚」の字は、正しくは旧字体(塚にヽのある字)となります

きっと、私の父が雲の上で何か作っていて、そのプロジェクトに冨田先生が必要になって呼び寄せたんじゃないかと思っているんです。

―冨田勲さん、初音ミク、そして手塚治虫さんという、異色のコラボが実現した経緯を教えてもらえますか?

手塚:2012年11月23日に、宮沢賢治の文学作品を題材とした冨田先生の『イーハトーヴ交響曲』が、東京オペラシティで上演されたのですが、ソリストを務めたボーカロイドの初音ミクが、アンコールで『リボンの騎士』のサファイアに扮して登場したんです。私はご招待を受けて観に行ったのですが、このことを全く知らされていなくて(笑)。正真正銘のサプライズだったんですね。冨田先生が、初音ミクとのコラボレーションに、多少なりとも父との仕事をオーバーラップされているとお聞きしたことがあったので、初音ミクを通して何か一緒に出来たらいいなと、そのときから思っていました。

―るみ子さんと冨田さんが初めてお会いしたのは、劇場版『ジャングル大帝』(1997年)を制作したときだそうですね。

手塚:もちろん、それ以前から先生のことは存じあげておりましたが、ちゃんとご挨拶したのはそのときが初めてでした。それ以来、家族ぐるみのおつき合いをさせていただいて……それこそ父を亡くした私にとっては、もう一人の父親のよう存在でしたね。

今回の『ドクター・コッペリウス』は、先生にとって集大成的なものになるとは伺っていたんですけど、先生がご存命のときには具体的に何か一緒にやるという話はなかったんです。それで、今年の5月5日に、あのようなことになってしまって……。きっと、私の父が雲の上で何か作っていて、そのプロジェクトに冨田先生が必要になって呼び寄せたんじゃないかと思っているんです。父は何か思いつくと、突然人を電話で呼びつけたりするところありましたから。

―(笑)。

手塚:実は来年、兵庫県宝塚市にある「手塚治虫記念館」で、初音ミク展を開催する予定なんですね。それは、『ドクター・コッペリウス』とは全く別のところで企画を進めていましたので、今回の「手塚ミク」のお話をいただいたときには、何か運命のようなものを感じました。『ドクター・コッペリウス』という作品を通じて、冨田先生の中にある「手塚イズム」を表現する手段として、我々「手塚プロダクション」が何かしらお手伝いできたらと。

―初音ミクについては、るみ子さんご自身はどのような印象をお持ちでしたか?

手塚:初音ミクという存在は知ってはいたのですが、本当に印象づけられたのは『イーハトーヴ交響曲』のときで。だからどうしても「初音ミク=冨田先生」というイメージです。今回の『ドクター・コッペリウス』のような、ホログラム化したアニメーションを実際のライブ演奏と舞台の上で融合させる試みも、父が生きていたらきっとやりたかっただろうな、と思いますね。

父が亡くなった当初は、何となく守りに入ったんですよね。そこに風穴を開けたのが、何を隠そう私でして(笑)。

―初音ミクを「媒介」として、アマチュアからプロまで様々なクリエイターが、自分の表現を投影させるというインタラクティブな現象も、もし手塚先生がご存命だったら面白がられていたでしょうね。

手塚:そう思います。父が亡くなって27年ですが、我々手塚プロが「手塚治虫作品」の二次創作というか、同じテイストで新たな作品を作っているのも、核となるオリジナル作品は大切にしつつ、次世代の人に届くものを作っていきたいと考えているからなんです。

「新しい手塚作品」を目にした若いクリエイターたちが、手塚治虫のDNAを受け継ぎ新たな作品を作り出すことで、また次の世代へと繋がっていく……。そうやって手塚治虫のDNA、「手塚イズム」が世界中に広がっていけば、手塚治虫のオリジナル作品も生き続けると思うんです。それって父が『火の鳥』で訴えた「永遠の命」と同じことですよね。「個」としての肉体は朽ち果てても、DNAは未来永劫引き継がれていくという。

―先日、宇川直宏さんも「『ドクター・コッペリウス』が上映されることで、冨田さんの肉体は消えても、概念となって広がっていく」「これは追悼であり、序章である」とおっしゃっていました。まさに今のお話とリンクしていますよね。

手塚:そうですね。冨田先生は「宇宙生命体」になっちゃいましたから(笑)、『ドクター・コッペリウス』もここから先は、「冨田イズム」を継承した人たちのものなんですよね。

―「手塚プロダクション」としては、手塚治虫さんの過去作をアーカイブしていくだけでも充分やっていけたと思うんですけど、それを自ら、二次創作的な活動をやり始めたキッカケというのはどこにあったのですか?

手塚:父が亡くなった当初は、何となく守りに入ったんですよね。著作物でもあるし、ちゃんと権利を守りながら現状維持していこうと思っていたんです。そこに風穴を開けたのが、何を隠そう私でして(笑)。『鉄腕アトム』の生誕アニバーサリーだった1993年に、『私のアトム展~100人のMY FAVORITE』というのをラフォーレ原宿で開催したんです。

―『アトム展』はどういった内容だったのですか?

手塚:100名以上のクリエイターに、アトムを使って自由に作品を作ってもらったのですが、一つとして同じアトムが出てこないんですよ。だけどみんなの心の中にアトムがあって、「手塚イズム」がちゃんと引き継がれている。そういうことを、そのとき改めて実感しました。

それと、あの展覧会が良かったのは、若い世代の人たちがたくさん観に来てくださったことなんです。きっと、参加クリエイターのファンの方たちだと思うんですけど、そこでアトムに関心を持ってもらって、また原作を読むキッカケになったりして。

私たちも「手塚イズム」を受け継ぎ、暗中模索ですし、いろいろ試しながら道を見つけて進んでいくしかないと思っています。

―過去作に振り返るキッカケと、未来へ繋がるキッカケ、両方がそこで生まれるわけですね。

手塚:今ではトリビュートやコラボレーションが当たり前のように行われていますが、ある意味では、あの『私のアトム展』が先駆けだったんじゃないかと自負しています。

―それを考えると大きな貢献ですよね。でも、反発もあるんじゃないでしょうか。「こんなのは手塚作品じゃない!」みたいな。

手塚:たくさんありますよ(笑)。それだけ熱心なファンの方がいらっしゃるということなのでしょう。当然、そこのバランスは考えないといけないなと思います。守りに入りすぎても時代の中で廃れてしまうし、あまりにも攻めすぎると土台が揺らいでしまう。

―先日、津軽三味線プレーヤーの上妻宏光さんにインタビューしたときにも同じことをおっしゃっていました(スカパラとコラボする上妻宏光の「伝統」に安住しない三味線道)。「伝統と革新の両軸があってこそ、その文化は前に進んでいくのだろう」と。

手塚:私もそう思います。「王道」と「邪道」という言い方もできると思うのですが、私は「邪道担当」なんです。こういう性格なので、矢面に立つのは得意ですし(笑)。「どうせまた、るみ子が何かやっているんだろう」と、私が悪者になればいいやって思っている部分もあります。

父も生前は新しいものを常に取り込み、自分を変えながら前に進んでいました。単行本にする際に、全ての漫画を描き直すこともありましたから(笑)。私たちも「手塚イズム」を受け継ぎ、暗中模索ですし、中には失敗したプロジェクトもありますが(笑)、そうやっていろいろ試しながら道を見つけて進んでいくしかないと思っています。

―スクラップ&ビルド、トライ&エラーで新陳代謝を繰り返しながら、新たな領域に果敢に取り組んでいたわけですね。ちなみに、「手塚ミク」はどなたが描いたのでしょうか。

パロディー作家つのがいが手がけた手塚風のタッチによる初音ミク

手塚:つのがいさんという、新鋭のパロディー漫画家です。主にTwitter上で活動されているのですが、『ブラック・ジャック』風に描かれるギャグ漫画が素晴らしくて。まだ絵を描き始めて数か月という驚くべき才能で、「うちでぜひ契約してほしい」と引っ張り込みました(笑)。今回の「手塚ミク」が最初の大きな仕事になります。

あらすじは忘れてしまっても、音楽を聴くと様々なシーンがありありと蘇ってくる。音楽の力って、本当に大きいなと改めて思いました。

―さてもう一つ、手塚治虫さんの初期作品における、冨田勲さんのスコアを音源化した5枚組のCD-BOX『冨田勲 手塚治虫作品 音楽選集』がリリースされます。冨田さんがシンセサイザーを大々的に導入し、電子音楽へと傾倒していく前の作品ですが、改めてバックボーンの大きさ、引き出しの多さに驚かされます。

冨田勲『冨田勲 手塚治虫作品 音楽選集』ジャケット ©手塚プロ(Amazonで見る)

手塚:やはりテレビアニメの場合、父の手がけたストーリーより音楽の印象の方が強いと思うんです。あらすじは忘れてしまっても、音楽を聴くと様々なシーンがありありと蘇ってくる。音楽の力って、本当に大きいなと改めて思いました。特に今回は、主題歌だけでなく、本編で流れていた音楽まで網羅しているので、自分の中の記憶がサウンドトラックで蘇るという楽しさがあると思います。

―この頃の手塚作品で、特に思い入れが深いのは?

手塚:『千夜一夜物語』ですね。この作品のサントラが入っているのは個人的にとても嬉しい。手塚ファンの方にとっては名作として有名ですが、今の若い方はご存じない方も多いと思うんですよね。いわゆる子ども向けの30分1話形式ではなく、大人向けの劇場作品として作ったものなのですが、音楽的にも素晴らしい仕上がりなんですよ。

―確かに、サウンドトラックで演奏しているロックバンド、ザ・ヘルプフル・ソウルの楽曲はサイケデリックでかっこいい。

手塚:そうなんですよ! ベース&ボーカルのチャールズ・チェー(チャーリー・コーセイ)は、のちにテレビアニメ『ルパン三世』(1971年放映)の主題歌を歌っています。

―そういえば、『ルパン三世』のサントラでおなじみの大野雄二さんも、手塚作品に参加しているんですよね。『ふしぎなメルモ』や『W3(ワンダースリー)』を手がけた宇野誠一郎さんもそうですが、のちに日本の音楽シーンを牽引する重要人物になっていきます。そのあたりの手塚先生の先見の明は、すごいものがありましたね。

手塚:とにかく、かっこいいですよね。今聴いても決して古びていないし、時代にかかわらず聴けるものになっている。先ほども言ったように、アニメーションのテクニックに関しては、現代のアニメを見慣れている今の子どもたちからすると、やっぱりアナクロだしチープに見える部分はあると思うんです。

当時、テレビ放映のアニメーションは限られた予算と時間の中、少人数で制作するため、「リミテッドアニメーション」(従来のフルアニメーションのリアルな動作を追求した表現手法に対し、簡略化された抽象的な動作を表現するために、動きを簡略化しセル画の枚数を減らす表現手法として考案されたもの)という手法を用いていたのですが、その簡易化された動きを、冨田さんの楽曲が補ってくれているんですよね。音楽が、見る人の想像力を補完し、なめらかに動いているようにさえ感じられます。

「手塚イズム」は、「好きなものに対しては、徹底的に好きになる」ということ。中途半端ではなく、本気で好きになり、それを追求する好奇心と意欲そのものなのかなと。

―紙芝居やトーキー映画も、音楽や弁士(無声映画に語りを添える人)の力で画面が活き活きと動き出すという体験は、確かにありました。冨田さんのサントラは、効果音などもオーケストラで演奏したり、心理描写を音で表現したり、おっしゃるようにアニメーションをより雄弁に動かしてくれていますね。

手塚:音楽を抜いて映像だけ見ると、ちょっと物足りなさを感じるし、同じ感動は得られないと思うんですよね。そういう意味では、楽曲の力ってすごく大きかったと思います。冨田先生の音楽を聴いているだけで、目の前にキャラクターが現れ、動き出すような錯覚がありますから。

―時間的、予算的な制限があったからこそ、様々なアイデアが生まれたとも言えますよね。

手塚:今はパソコンさえあれば一人でもアニメーションが作れる時代ですからね。ある程度のクオリティーが確保されるのは当然で、その先の「感動」をいかに作り出せるかが大切になっているというか。小手先のことではない個性というか、オリジナリティーが突出していないと、人の心には届かない。ある意味では、今の方が大変なのかもしれません。逆に、あえてストップモーションアニメなどを用いた方が印象に残ったりして(笑)。

―クレイアニメなどがまた注目されているのも、そういう流れはあるのかもしれないですね。映画でもあえてフルCGではなく特撮の手法を取り入れたり、音楽でもアナログレコーディングが流行ったりしていますし。制限があるからこそ湧き出る想像力を、人は無意識に求めているのかもしれません。

手塚:そうですね。そういう意味では、ハンドメイドのぬくもりというものも、今の時代だからこそ求められる部分はあるのかもしれませんね。

―今回の取材にあたって、手塚治虫さんの作品世界の懐の大きさに改めて圧倒されました。シリアスな人間ドラマからSF、少女漫画、ギャグ漫画と、様々なジャンルを手がけ、そのどれもが他の追従を許さぬクオリティーを誇っていたのは途轍もないことだと思います。そんな無尽蔵なアイデアは、一体どのようにして生み出されてきたのでしょうか。

手塚:父がよく言っていたのは、漫画ばかり読んでいては、自分の引き出しが限られたものになってしまうということ。音楽や映画、演劇、ミュージカル、落語、読書……とにかくあらゆるものを吸収して、自分の引き出しにしてきたことが、様々な作品世界を生み出す原動力になったのではないかと思います。

父は、子どもの頃から好奇心が強かったんですよ。昆虫採集が趣味で、動物や植物が大好きで、それを模写してすごい絵を描いていたらしいです。体が弱く、わんぱくグループに入れなかったからこそ、人一倍好奇心が強くなったところもあったのでしょう。父の両親も音楽や映画、演劇などが大好きな人たちだったので、文化的な意味で家庭環境も恵まれていたのでしょうね。

―「手塚プロダクション」について、今後どういった展望を考えていらっしゃいますか?

手塚:「手塚プロ」としては、2018年がちょうど生誕90周年で、来年11月3日からプロジェクトが始まります。様々な形で手塚治虫の「発展形」を見せていきたいと考えています。その一番の目的は手塚治虫のオリジナル作品を読んでもらいたいということ。「手塚イズム」を世に広げていくために、これらも様々な仕掛けをしていくことになると思います。

―るみ子さんのおっしゃる、「手塚イズム」とは何でしょうか。

手塚:「好きなものに対しては、徹底的に好きになる」ということでしょうか。中途半端ではなく、本気で好きになり、それを追求する好奇心と意欲そのものなのかなと。はたから見たら、「この人、おかしいんじゃない?」っていうくらい徹底して追求していけば、きっと人は認めると思うんです。その先には大きな結果が待っているような気がしますね。

- リリース情報

-

- 冨田勲

『冨田勲 手塚治虫作品 音楽選集』(5CD) -

2016年11月9日(水)発売

価格:10,800円(税込)

COCX-35885~9

- 冨田勲

- イベント情報

-

- 『冨田勲 追悼特別公演 冨田勲×初音ミク「ドクター・コッペリウス」』

-

2016年11月11日(金)、11月12日(土)全3公演

会場:東京都 渋谷 Bunkamura オーチャードホール

料金:S席10,000円 A席8,500円

- プロフィール

-

- 手塚るみ子 (てづか るみこ)

-

プランニングプロデューサー。手塚プロダクション取締役。漫画家・手塚治虫の長女として生まれる。大学を卒業後、広告代理店に入社し、セールスプロモーションなどの企画・制作に携わる。父親の死をきっかけに独立し、手塚作品をもとにした企画のプロデュース活動を始める。原宿ラフォーレミュージアムにおける展覧会「私のアトム展」をはじめ、劇場アニメ「ジャングル大帝」の宣伝プロデューサー、また手塚治虫生誕70周年記念トリビュートCD「ATOM KIDS」(ワーナーミュージック)や、朝日放送創立50周年キャンペーン「ガラスの地球を救え」年間イメージソングのプロデュース、最近では『手塚治虫文化祭~キチムシ』を開催するなど、様々なジャンルで幅広い企画制作をプロデュースする。「オサムシに伝えて」(太田出版)「ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘」(文藝春秋)などの著書がある。また音楽レーベル「MUSIC ROBITA」を設立し、2003年の「鉄腕アトム」生誕にあわせたトリビュートCD「Electric-Brain feat. ASTROBOY」はじめ、手塚作品の音楽企画も制作する。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-