「クリエイティブなプロジェクトに生命を。」というミッションを掲げ、2017年に日本上陸を果たしたクラウドファンディングのプラットフォームKickstarter。2019年4月には講談社とパートナーシップ締結を結び、これまでに様々なクリエイターのプロジェクトをサポートしてきた。今回、Kickstarter 中田美樹と講談社 市原真樹の対談を敢行し、日本におけるクリエイティブの現状や、今後のビジョンについて話し合ってもらった。

モノカルチャーのリスクに警鐘を鳴らし、多様で活気あふれる文化の形成を目指すKickstarterは、すでに海外のクリエイターから圧倒的な支持を集めているが、日本での認知はまだこれから。日本独自のクリエイティブを世界に発信するためには、どのようなマインドセットが必要なのか? そもそもKickstarterとは、他のクラウドファンディングサービスと何が違うのか? 様々な疑問をぶつけてみた。

他のクラウドファンディングとは一線を画す、クリエイターをサポートしたいという理念

―まずはKickstarterが、講談社とパートナーシップを締結したそもそもの経緯を教えてもらえますか?

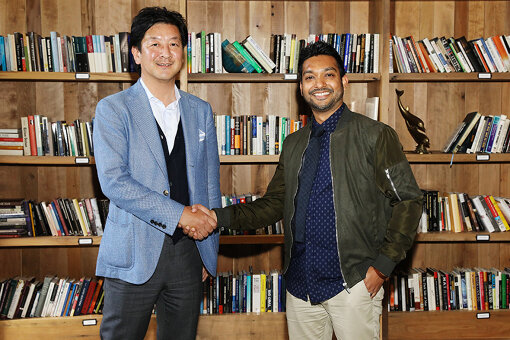

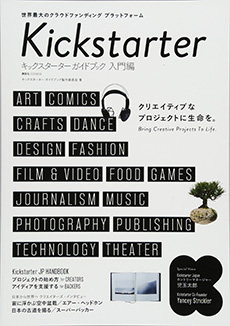

中田:講談社にKickstarterのガイドブックを作ってもらったのがきっかけで、そこから全てが始まりました。講談社の「クリエイターを支援していく」というミッションは、我々とも完全に一致していて、日本におけるKickstarterのパートナーとしては、この上なく理想の存在です。

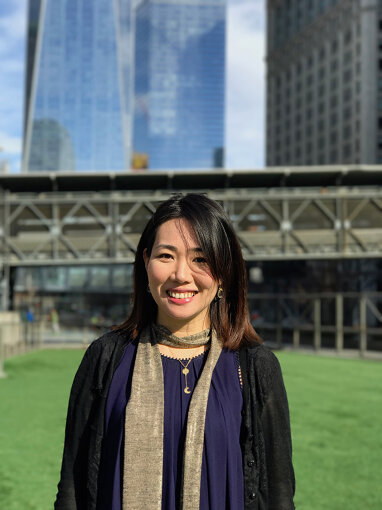

Kickstarter日本担当のOutreach Leadとしてブルックリン本社に勤務。バイカルチュアルなエキスパートとして映像制作(ニューヨーク)、広告制作(東京)、スタートアップ企業(東京)の業務に携わり、現在に至る。

市原:Kickstarterと同様、講談社もクリエイターに対し創業以来サポートをし続け、今年で111年目になります。Kickstarterは、クラウドファンディングという仕組みを利用する点が講談社とは大きく異なりますし、海外企業でオンラインを舞台にしているという点でも、今後学ぶべきことが沢山あると思っています。

講談社にてモーニング編集部、ヤングマガジン編集部などで漫画編集者として努めたのち、人事業務を経て経営企画部署へ。現在はKickstarter社とのパートナーシップ対応チームに属する。

―パートナーシップ締結からおよそ1年半、実際に振り返ってみていかがですか?

市原:世の中には「才能」というものがたくさんあり、輝くこともあれば埋もれてしまうこともある中で、我々のような「他者」がその才能をサポートすることによって、さらに輝かせることができる、ということを再認識しています。

―締結の際、講談社からは「講談社が抱える編集者の企画力・編集力を出版分野に関わらず提供することで、クリエイターの才能を最大化し、世界へ発信します」というプレスリリースが発表されました。具体的に、講談社の「企画力・編集力」は、Kickstarterの活動にどう生かされているのでしょうか。

中田:Kickstarterは、クリエイターと世界をつなげる架け橋のような存在だと自認しているのですが、講談社は、そんなKickstarterと日本の皆さんをつないでくださる架け橋だと思っています。クリエイターは、自らのストーリー、世界観を紡ぎながら世界とつながっていくわけですが、その際にストーリーテリング、物語を紡ぐプロである講談社の編集者の力は心強いです。

市原:ありがとうございます。クリエイターの中には、個人でその才能や技術を磨いていける人もいらっしゃいます。でも、おそらく圧倒的多数のクリエイターは「もう1人の視点」を得ることによって、自分1人では持ち得ない「客観性」を手に入れ、さらに自分の才能を磨いていくことができるのではと考えています。

市原:私は漫画の編集業務に20年近く携わってきましたが、どんな才能を持つクリエイターも、自分の作品に対して他者がどのように感じるか、フィードバックを求めています。編集者としてクリエイターの方々の最初の他者となり、その才能に寄り添って共に考えていく存在は必要だと思っています。

こういう言い方は不遜になってしまうのかもしれませんが、全く自由に、たった1人で羽ばたいていけるクリエイターはごく一部の方々なのではないかと思います。それは編集という生業をしている講談社が、これだけ長く存続してこられた理由でもあります。

―このパートナーシップで、これから取り組んでみようと考えていることはありますか?

市原:私たちが接するクリエイターは、漫画家や小説家、イラストレーターが多いのですが、もしかしたら他のフィールドにいるクリエイターとも関わることができるのではないか。その可能性を探れるのではないかということがあります。

また、私たちは主に国内市場に向けて作ってきたのですが、私たちの作っているコンテンツはもしかしたら海外の方々にも届けられるのかもしれない。そしてKickstarterというパートナーとともに、様々な実験ができるのではないかという期待もあります。

そしてもう1つは、海外のクリエイターに対して何らかの形で貢献できるのではないか。まだまだ先の話なのかもと思いますが、海外のとある子供が描いたイラストを私たちが「編集」し磨き上げ、それが世界的なキャラクターへと成長していくかも……なんて、想像するとものすごくワクワクしますね。

―KickstarterはPBC(Public Benefit Corporation。ある基準を満たした公益性の高い企業に対して与えられる民間認証)であり、利益だけでなく社会や環境に与える影響を考慮する決定が、法的に義務付けられていることも大きな特徴の1つですよね。

中田:そうですね。Kickstarterのミッションは「クリエイターを支援すること」で、オンラインプラットフォームという立場を超えて、アーティストやクリエイターの問題解決に取り組んでいます。

そのために毎年、税引後の利益5%を芸術や音楽教育、社会の不平等と戦う組織などに寄付するミッションも含まれており、その寄付対象についても報告しています。

Kickstarterのベネフィットステートメント(サイトを見る)

中田:例えば2019年は、ニューヨークのフードバンクやトランスジェンダーの支援団体、芸術に関する教育機構など14団体に売り上げの一定額が寄付されました。また、クリエイターに対して発表の場をオンラインだけでなくリアルでも提供してきました。

現在はコロナ禍で難しいのですが、様々なイベントを主催したり、Kickstarter本社内にある映画館で上映会を行ったりすることで、バッカー(支援者)以外の人々にも広く知ってもらう機会を提供しています。

市原:同じ企業として、本当に潔いなと思います(笑)。世界中のクリエイターをサポートしたいという理念を、突き詰めていくとPBCになる。

利益追求以外の取り組みをすることで、他のクラウドファンディングとは一線を画すことができますし、Kickstarterの元々の魅力を増していくこともできる。

そうした理念に共鳴し、より多くのクリエイターが参加する可能性もありますよね。10年後がどうなっているのか分からない変化の激しい今の世の中において、自分たちらしさを失わないための重要な選択だったのだと思います。

クリエイティブなものを生み出すために大切なコミュニティーの力

―中田さんは、Kickstarterやクラウドファンディングの認知度について、海外と日本には差があると感じますか?

中田:欧米ではクラウドファンディングがマーケットとして成熟しきっているので、仕組みも皆さん大体把握していますし、期待値とクオリティーのバランスも均衡になっていますね。ものづくりにおいて、クラウドファンディングは1つの選択肢として定着しています。

でも、日本では資金を募ることに抵抗のある方が、まだまだいらっしゃいます。提供する側も「なんでお金が必要なの?」と疑問に思う方が多いのではないかと。

―そうした差はなぜ出てきてしまうのだと考えますか?

中田:個人的な感覚ですが、日本は独自の文化がすでに形成されていて、クリエイティブの土壌がすでにオンライン以外で定着している印象があります。『コミックマーケット』や『ゲームマーケット』といったイベントで、アマチュアのクリエイターが何かを作って気軽に発表できる土壌があり、それ自体は本当に素晴らしいことだと思っています。

中田:逆に欧米にはそういった土壌がなく、それこそがKickstarterの生まれたきっかけになっているんです。大手レーベルに拾われなかった、契約できなかったアーティストたちが自分の夢を叶えるために作り出したという経緯がある。

レーベル契約ができないアーティスト、出版が叶わなかった作家やライターがKickstarterを通して斬新な作品を発表し、それがどんどん広がっていったことで、大手レーベルや大手出版社、大手アーティストが利用するようになり、それをも受け入れるくらいの規模になったのです。

『Soul of Hong Kong』 / 若干22歳のドキュメンタリスト、ジャーナリストの小西遊馬さんが、香港のデモを支援している救護班に迫ったドキュメンタリー(サイトを見る)

―要するにKickstarterの中に、コミケのような「コミュニティー」が形成されると。

中田: Kickstarterには世界中のファンと繋がるコミュニティーがあります。「クラウドファンディング・プラットフォーム」ではなく「コミュニティー」と自認していて、そこからクリエイティブが生まれると思っています。

市原:今後、コミュニティーを意識することは、とても大事になってくると思います。例えば何かサービスやプロダクトが流通していく時には、「こういういいものがありますので、どうぞお使いください」ということではなくて、先にアイデアや理念を発信し、賛同する人たちによってコミュニティーが形成される。

もしくは、既存のコミュニティーに対して「こういうものをお届けしたい」という提案をする。そしてコミュニティーとのやり取りの中でサービスやプロダクトが完成に近づいていくという流れになっていくのではないかとも思います。

中田:おっしゃる通りです。クリエイティブなものを生み出すにはクリエイターだけではなくて、コミュニティーの力が大切だと思っています。そのコミュニティーでは、資金の提供という形だけではなく、支援者たちの「声」も反映される。要するに、Kickstarterはクリエイターとバッカーが一緒に物を作っていく場所、プラットフォームなんです。

欧米のバッカーは、気軽に「こんな機能はない?」「こういうオプションはどう?」「こんな色展開も欲しい」といった感じで、様々な意見をボンボン出してくるんですね。そこで交流が生まれ、クリエイターが作る作品もどんどん改良されていくわけです。

―それがクリエイターにとってプレッシャーになることはないですか?「お金を出してくれる人たちの意見だから、尊重しなければ」と思ってしまう人もいそうです。

中田:そこは線引きが必要だと思います。バッカーの声に全て応えていたらキリがないですから、私たちスタッフがクリエイターをフォローしたり指導したりしているところです。

『地球の温暖化を防ぐ引力発電装置』 / 「常時発電が可能で人体や自然環境に悪影響のない安全な発電装置で地球温暖化をストップさせることを目的として開発された」という説明がある。他のSNSでは批判的なコメントが多かったが、Kickstarterのバッカーからのコメントには専門的な技術面の指摘や質問の他に、温かい意見も寄せられたのが特徴的(サイトを見る)

―特に日本だと、そういうバッカーの意見に左右されてしまうクリエイターも多そうですね。

中田:おっしゃる通りです。欧米のクリエイターが成熟しているのは、そういったバッカーからの要望をうまく取り入れているからなんですよね(笑)。日本のクリエイターからよくご相談いただくのは、「こんな要望が届いているのですが、どうしたらいいでしょう?」というものです。

バッカーは「絶対にこの要望を聞いてほしい」というわけではなくて、チームの一員として意見を気軽に言っているので、あくまでも「アドバイスの1つ」として聞いてもらえるといいのかなと思いますね。

市原:おそらくKickstarterのコミュニティーには「新しいもの好き」というか、いま世の中にあるもので満足している人ではなく「何かもっと他に面白いものはないか?」と常に探している人たちが多いのでしょうね。その人たちに対して、クリエイターがどうアプローチしていけばよいか、今後の課題にもなってくると思います。

―まさに、市原さんが先ほどお話しされていたクリエイターを支える編集者の話に通じることですよね。

中田:そう思います。Kickstarterにおけるクリエイターとコミュニティーの関係は、講談社の作家と編集者の関係とすごく似ていますよね。クリエイターの才能を最大限に引き出す力のことを「編集」と捉えると、Kickstarterの場合の編集とはコミュニティーの力、クリエイターに対するフィードバックのことだと思うんです。

お互いに意見をぶつけ合いながら、より良い作品を作っていく。そのためのノウハウを講談社から学んでいきたいと思っています。

プロジェクトが成功しなくても、決して「失敗」ではない

―日本のクリエイターに期待するのはどのようなことでしょうか。

中田:素晴らしい作品を作っていらっしゃるので、自身の才能にもっと自信を持っていただきたいですね。と言うのは、クリエイターから「自分の作っているものが世界に通用するかどうか自信がない」という相談を受けることがとても多いんです。そこが、欧米とのマインドの違いなのかなと。

市原:Kickstarterに掲載されているプロジェクトを初めて見た時には、「世の中に問うてみるにあたりクリエイター自身の中であまり躊躇がなさそうだ」と感じさせられたものがたくさんありました(笑)。確かに、日本人のメンタリティーであれば、「これではまだ出せないかな」と躊躇してしまうことはあるかもしれません。ただ、「いまできるベストのものを世の中にリリースしてみたい」という姿勢は、今後日本でも高まっていくのではないかと思うんですよね。

中田:日本には、さっきも言ったように同じ趣味趣向を持つ人達による独自のコミュニティーがすでに形成されていて、その中で評価されることで満足してしまう方もいらっしゃるのは事実です。ただ海外には自分の作品を身近な場所に発表する場が全くなかったりするんですよ。

なので、最初から世界へ発信していくしかないという意識を持っている方が多いんです。もともと世界へ発信することを前提に活動している。もちろん、日本でも若い人たちはソーシャルメディアの使い方も熟知しているし、今後は発信の仕方も変わってくるとは思います。

事実、世界中から日本のクリエイティブは注目されています。独自のデザイン、漫画、ゲーム。とても注目されているのに、世界に向けてクリエイター自らが発信しないのはもったいないと私は思うんです。

海外では個人や企業を問わず、「こんな作品が日本にあるよ!」と紹介されることが多いにも関わらず、「なぜ日本人が自らやらないのだろう?」と。クリエイターにこそ、一番お金が入ってもらいたいですし、注目もされてほしいので、ぜひ自ら海外進出をしてもらいたいですね。

―海外進出に向けてカスタマイズするのではなく、そのままの作品を喜んでくれる人が世界中にいるのなら、発信しない手はないなと思います(笑)。

中田:例えば、天丼やラーメンなどの日本に馴染み深い料理をモチーフに使ったボードゲームを作っているクリエイターから、「これだと海外の人には分かりづらいから、欧米の料理に変えた方がいいですか?」とご質問をいただいたんです。「とんでもない!」と(笑)。日本食だからこそオリジナリティーがありますし、それを求めている海外ユーザーが本当に多い。誇りを持って発信してほしいですね。

―それはとても勇気づけられます。

中田:先程のアナログゲームのイベント『ゲームマーケット』で出会った、ヤブウチリョウコさんというクリエイターのボードゲーム『ゆらゆらペンギン』を支援させてもらったところ、集まった900名近くのバッカーのうち、750名以上が海外のバッカーだったんです。そういう動きを見ていると、日本のクリエイターはもっと世界に出ていくべきだと思うのですよね。

市原:「より多くの人に届ける」ということを企業は優先しがちです。一方で、ある作品が「特定のある人たちに、ものすごく深く届ける」視点をこのパートナーシップの中から、得ていけるのではないかと思っています。

そう考えるようになったのは、コミュニティーの存在を意識するようになったからだと思います。たくさんの人が認めてくれなくとも、しっかりと深く受け入れてくれる人がいることはとても幸せなことですし、実は意外なところにそういう人がいるかもしれない。

中田:まさに。Kickstarterから発信するプロジェクトは、億単位の金額で動くものもあるので、規模的な意味で二の足を踏んでしまうクリエイターの方も多いと思います。ですが、ほとんどのプロジェクトは10万円から100万円くらいの資金を目標とする中型のプロジェクトですし、そういったプロジェクトが大きなニュースになったり、社会的に大きな影響を与えたりすることもあります。

市原: Kickstarterとの打ち合わせで、「どんなクラウドファンディングでも成功率は5割を切る」という話がとても印象に残っています。プロジェクトは全てが成功するわけではないですからね。

仮に目標金額に達しなかったとしても、そこでたくさんの学びがあり、次に生かせるのであればそれは失敗ではないし、そもそも目標金額を達成することが成功ではない、と。そういう考え方、カルチャーの捉え方を私たち日本人にもっと伝えていきたいなと考えています。

中田:Kickstarterでは成功の定義も様々で、金額が多ければいいというものでもありません。例えば目標金額が100万円だったとして、1人1万円で100人集まったとしても実際のコストが120万円かかってしまったら、20万円の赤字になってしまいます。

でも、そこで90人しか集まらなかった場合、プロジェクトとしては不成功ですが90人のファンは見つかっているんです。なので、次はコストを抑える努力をしてより多くの人に届くようにするか、90人のファンに向けてよりディープに改善していくか考え直すことができるわけです。

―たった1度のプロジェクトで終わらせるのではなく、もっと長いスパンでクリエイティブを磨いていく心構えが必要なのかもしれないですね。

中田:初めてのクリエイターに推奨しているのは、まずは小さく始めてみること。Kickstarterは「オールオアナッシング」なので、もし目標金額が達成できなくても手数料は発生しませんし、気軽に再チャレンジもできます。そこでまた試行錯誤をして、いずれ成功するプロジェクトへと成長していくことも可能なのではないかと思いますね。

―確かに、「ある程度、準備ができてから発表しよう」とずっと温めているものがあれば、まずは気軽にやってみるのが大切ですね。

中田:そうなんです。やはり海外のクリエイターと比べると、日本のクリエイターは作り込んでからプロジェクトを発表しようとする人が多くて。

それはもちろん素晴らしいことですし、バッカーにとっても嬉しいことなのですが、そこまで構えなくても大丈夫。まずは気軽にチャレンジできる場所であることを広めていきたいですね。

- サイト情報

-

- KickstarterNavi

-

世界初・最大のクラウドファンディング「キックスターター」公式ナビ

- 書籍情報

-

- 『キックスターターガイドブック入門編』

-

2017年12月25日(月)発売

著者:キックスターターガイドブック製作委員会

価格:1,320円(税込)

発行:講談社

- プロフィール

-

- 中田美樹 (なかた みき)

-

Kickstarter 日本担当の Outreach Lead としてブルックリン本社に勤務。バイカルチュアルなエキスパートとして映像制作(ニューヨーク)、広告制作(東京)、スタートアップ企業(東京)の業務に携わり、現在に至る。

- 市原真樹 (いちはら しんじ)

-

講談社にてモーニング編集部、ヤングマガジン編集部などで漫画編集者として努めたのち、人事業務を経て経営企画部署へ。現在はKickstarter社とのパートナーシップ対応チームに属する。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-