銀座の地下に広がる「Ginza Sony Park」は、これまでにもバラエティ豊かなイベントやプロジェクトを行ってきた、都市のオルタナティブスペースだ。しかしながら、今年はじめからのコロナ禍で同所もクローズ状態に突入し、長い空白の時間を経験することになった。

そんな中で突然開催が発表されたのが『SP. by yuko mohri』というプロジェクト。現代美術家の毛利悠子が、この場所を期間限定のスタジオとして活用し、作品制作のための実験場としてGinza Sony Parkを再活性化させようというのだ。プロジェクトは8月26日で終了したが、約1か月の期間中、山本精一、鈴木昭男、大友良英ら音楽家とのセッションなど、さまざまな試みが行われた。

同プロジェクトを終えた毛利は、その経験から何を発見し、何を得たのだろうか?

※この取材は、2020年9月上旬にオンライン上で実施しました。

公園でダンスの練習をする感じで、Ginza Sony Parkを制作スタジオとして使わせてもらおうと思ったわけです。

―Ginza Sony Parkでのプロジェクト『SP. by yuko mohri』(以下、『SP.』)のステートメントに印象的な一節があります。「今まで組み上げてきた大きな構造も、枠組みも、すべて液状化した。……というか液体になった」。これは明らかにコロナ禍を受けての言葉ですが、毛利さんはこの1年をどんな風に過ごしてきたのでしょう。

毛利:本来であれば、今年の予定は人生の中で一番過密なはずだったんです。自分にとって大切な企画が世界中にあって、できれば自分が3人ぐらいいてほしい……というぐらいだったんだけど、その全部がコロナで中止になるか延期するかで、ぽっかりと時間が空いてしまった。正直に言えば、それにほっとしたところもあったりもしました。

そんなタイミングでGinza Sony Parkでのイベントを企画している方から『SP.』の発端になる1本の電話を5月頃にもらったんです。それがけっこう不思議な電話で(笑)。

美術家。磁力や重力、風や光など、目に見えず、触れることもできない力と、日常のありふれた素材との出会いが生む表情にフォーカスしたインスタレーションを制作。偶然性や想定外のエラーといった、制作者の意図を超える要素を積極的に取り込む作品は、展示環境全体の情報を観察、計測する自律的な回路を備えた独自の生態系にも喩えられる。

(『SP. by yuko mohri』公式サイトの注釈より)

―どんな不思議が?

毛利:コロナの影響でGinza Sony Parkも夏以降の予定がまったく見えていないと。でも何かしらアクションをしたいと探っていて「(毛利さんは今の世の中を)どう思う?」っていう、お悩み相談的な電話。「何で私に?」って感じなんだけど、これってけっこう大きな質問だなと受け止めて、何ができるか、何を一緒にできるかを真剣に考え始めたんです。

―企業にしてもスペースにしても、コロナにどうリアクションするか、というのは大きい問いですよね。

毛利:そう、それは私にとっても同じで。この数年間ずっと制作やプロジェクトに突っ走ってきたから、この突然ストップした時間の中でまずはこれまでの作品の手直しや検討をしたいと思いました。

例えば2018年の十和田市現代美術館での個展で作った回転スピーカーの作品は、5か月間回し続けた結果、機械が磨耗してしまって耐久性がないことが分かっていたから作り直さなきゃ、とか。

毛利:そういう点検や検証の場として、Ginza Sony Parkを使わせてもらおうと思ったわけです。つまり制作スタジオとして。中国だと公園(パーク)でダンスの練習をしたり、習字の練習をする人っているじゃないですか。そんな感じで。

―中国圏の人は、公園を自分の庭、スタジオのように使ってますよね。

毛利:もう一つ、この時期の個人的な課題としてあったのが、社会や生活様式の変化に対して、私が普段やっているようなある種インタラクティブな作品作り、体験性を重視したインスタレーション制作はしばらく不可能になるだろうということでした。

私自身のこれまでの方法論は、展示する場所を何度も下見して、そこで得たインスピレーションからリサーチや制作を始めるというものだったけど、パンデミックによってこれまでのようにどこへでもひょいひょい行けるような状況ではなくなるだろうから、新しいメソッドを見つけることが重要になってきます。

―たしかに、異なる文化圏との関わり合いの中で活動しているアーティストにとっては、コロナによる移動の困難は死活問題ですね。

毛利:ちょうど2、3月頃、コロナが拡大していく過程で、サンパウロ、ミラノ、ロンドンを経由して東京に戻ってきたんだけど、その経験も大きかったです。いまやブラジルは大変なことになっているけれど、そのときはまさか海を越えて南米大陸にウイルスがやってくるとは誰も思ってなくて、みんな陽気でした。キス&ハグの濃厚接触も普通にあって(苦笑)。

そのあとにイタリアに飛ぶと、日に日にアジア人への目線が厳しくなっていって、イタリア語はぜんぜん分からないけど、朝のニュースでとにかく「COVID-19、COVID-19」と放送してる。美術館や博物館も次々とクローズしてしまうし。それで予定を切り上げてロンドンに向かったら、今度は「マスクしてるんだ? 何で?」と、のんびりした感じ。

―たしかに、今年の初めはそんなのんびりした空気がありましたね。もはや遠い昔のようです……。

毛利:そういう国ごとの変化も肌で感じたからこそ、Ginza Sony Parkが与えてくれた、じっくり腰を据えて1か月間制作できる機会はとてもありがたかったんです。

これまでにあったコラボレーションのチャンスを、毎回何となくやり残してきた

―期間中はオンライン中継でライブ配信などもしていましたよね。この1か月間で得られたものは何だったでしょう?

毛利:ライブ配信という試みも収穫の一つですが、作品制作というものをいろんな角度、いろんなバリエーションで考えて実験できたことがとても大きな収穫でした。

―しかも山本精一さん、鈴木昭男さん、大友良英さんという、音を扱うアーティストが参加しているのが豪華だな、と。

毛利:3人ともレジェンダリーな人たちで、間違いなく大きな影響を受けてきた。じつは、これまでもたびたびコラボレーションさせていただくチャンスもあったんです。ただ、毎回やり残してきたことがありました。

さっき話した十和田での個展のオープニングイベントでは、(山本)精一さんに回転スピーカーとのセッションをお願いして、それはとても素敵な体験だったんだけど、何しろ展覧会が始まってすぐだから私も作品を動かすのに精一杯だし、精一さんもその日やって来たばかりでいきなり演奏だったから、打ち上げが反省会のようになってしまって「もっとやれることがあったんじゃないか」ってお互い言い合ってたんです。

―もったいない!

毛利:ですよね(苦笑)。だから、1か月の制作の中で余裕のある時間を持って、いろんな実験をまずはこの3人としたいと思ったわけです。で、実際にやってみて、言葉ではまだ表現できないような可能性を掴めた感触がありました。スピーカーやピアノといったものと、人の動きが時間をかけて混ざりあって有機的に表情を変えていく。新鮮さとともに、驚きもありました。こういう機会がまた作れたら、他にもダンサーや詩人ともコラボレーションしてシリーズ化したいと考えています。

アーティストと制作空間の関係は面白い

―展示やライブではなく、スタジオという継続性のある場を作れたのが重要だったんでしょうね。

毛利:インスタレーションを作っている作家って、じつは作品に向き合える時間は限られているんです。絵画はキャンバスに向き合う時間が大半だから、没入する経験が得られやすい。

前にペインターの友達にも、インスタレーションは限られた時間の中で設営しなければいけないのが大変だね、と言われたことがありましたが、インスタレーションの場合、設置が完了してから作品をじっくり観察したり検証する時間がかなり少ないんです。そういう意味でも今回、複数のメンバーと長い時間を共有しながら作り込むことができたのは幸運でした。

―その話に関連して、大阪の国立国際美術館で開催中の『ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ展』を思い出しました。ヤン・ヴォー(ベトナム系デンマーク人のアーティスト。歴史と自分の関わりを主題に、彫刻的なインスタレーションを作る)もコロナの影響でぽっかり時間が空いて、展覧会の設営に1か月もかけたんだそうです。普段は美術館の個展でもせいぜい1~2週間しか時間が取れないそうで、毎回悔いが残るそうですが今回はやりきれた、と。それは毛利さんの『SP.』にも似た状況だと思います。

毛利:私も見に行きました。ミステリアスな展示でしたよね。「なぜこれがここに置かれてるの?」って謎がたくさん散りばめられていて、掘りがいのある印象でした。アーティストのアトリエにもそれと同じような雰囲気や痕跡がある。仲のよいアーティスト同士であれば、スタジオを訪ねて「面白い!」って思える機会はあるけれど、それを外から見る機会は中々ない。

―ものが生まれるまでのプロセスを感じられるんですよね。例えば、奈良美智さんが、スタジオを思わせる小屋型の展示空間を多用するのも同じ理由だと思います。

毛利:アーティストと制作空間の関係は面白い。Ginza Sony Parkがアーティストにこの期間をゆだねてくれたことで、空間を「スタジオ=制作空間」として再活性化させるアイデアが企画として成り立ったんだと思います。

このことはステートメントで「液状化」という言葉を使ったことにも関わっていて。美術館があってキュレーターがいて、その人たちがアーティストに展覧会や出品をオファーするっていうこれまでの強固な構造がなし崩しに液状化していったのだ、という意味を込めているんです。美術館とアーティストが、これまでのトップダウンの関係じゃなくて、一緒に考えていく態勢を取れたなら、コロナの状況に対しても効果的に働くんじゃないか。

―しかも、コロナでみんなほぼ同じことに悩んでるでしょう。経済や健康のことはもちろんだけど、自分の社会的なアイデンティティについても、みんなさらに迷っている。

毛利:そういうときにアーティストが一緒になって、一つのテーブルを囲んで、みんなで考えることの有効性を今回は実感できた。このメソッドはいろんな人が今後も使えるのではないでしょうか。

さらに付け加えると、関わってくれた人たちからアイデアがたくさん出たことで、作品のポテンシャルがゴム風船みたいにめっちゃ広がったのも楽しい経験でした。

人間って合理化するとそっちのほうばかりに進んでしまって、合理化のメタボになってしまうでしょ?

―このプロジェクトから、具体的にはどんなアイデアがでたんでしょう?

毛利:まず大きめの話からすると、さっき話したように、しばらくは自分が展示現場に出向くことができない可能性がとても高い。とすると、一つの企画に対していくつかのオルタナティブなプランを考える必要が出てくる。

コロナとうまく共存できたなら、これまで通りの制作方法を。あるいは状況がまったく収まってなければ、完全に遠隔で展示できる方法をとる。

さらにその間の微妙な状況というのも予測できますよね。これらのレイヤーをすべて考えていくのは大変ではあるけれど、見方を変えれば一個のネタで3つも作品が生まれる可能性があるわけで、ラッキー(笑)。

―たしかに、考えようによってはラッキーかもしれない(笑)。

毛利:今回のアイデアの話でいうと、音響設計をお願いしたサウンドエンジニアのzAkさんは、22本のマイクを空間に設置して音響を立体的にスキャンしてレコーディングする、ってことをしてくれました。いまの録音技術ってものすごく進化していて、室内に1本のマイク兼スピーカーを設置すれば、部屋の形状を読み取って、最適化した立体音響を作れるそうなんです。

―そんな技術があるんですね。

毛利:映画鑑賞のためによく使われる技術らしいんだけど、それを応用すれば、例えば展示会場にスピーカーを1本だけ送れば、今回の『SP.』の音響を擬似的に再現できちゃうかもしれない。そうすれば、現地に行くのは最小限で済むわけです。

それ以外にも、照明を担当してくれた高田政義さんは、3台のカメラを使う配信に特化したライティングを作ってくれたり。そういういろんな人たちのアイデアで広がっていった感じがありました。ドリームチームでしたね。

―仕事や家を失った人、近しい人を亡くした人もいるから軽々しくは言えないけれど、そういう恩寵のような時間をもたらしたものとして、コロナ禍を見ることもできると思うんです。

ある種強制的にこれまでの社会のプロトコルを変える必要が生まれてきて、新しいことを考えたり体験した人は大勢いるはず。いずれコロナの影響が収まれば、この奇妙な空白の時間は絶対になくなってしまう。だから、そこで考えたこと、得たことを忘れちゃいけないと思っています。

毛利:一方で、コロナ以降の社会の急激なオンライン化がもたらした合理性というものの弊害も考えておきたいんです。例えば今回参加していただいたアーティストは3人とも、観客からのフィードバックで感覚を研ぎ澄ませてきたインプロバイザー(即興演奏者)です。今回の展示のような観客不在は彼らのクリエイションにも影響しているようで、「このプロジェクトをやっぱりコンサートとしてやりたい」と言ってました。

―ライブの緊張感・共時性はとても重要ですよね。

毛利:コロナの時代になって、無駄のない風景が見えてきた。ただ、人間って合理化するとそっちのほうばかりに進んでしまって、合理化のメタボになってしまうでしょ? 例えば、コロナ禍で広まったテレワークの傾向は、メールでの質問や確認作業を大量生産したけれど、これらのほとんどは、一見意味がありそうな、合理化が生んだ「ブルシット・ジョブ(どうでもいい仕事)」だと思うんです。今度は逆にどういうふうに無駄を作っていくか、というのが課題だと思ってます。

考えたり試したりするのはお金を使わずにできちゃう。その豊かさのことはずっと考えていきたい。

―この2、3か月で個人的に一番思ったのは、いまみたいな手探りの状態だからこそ、みんなアーティストや研究者みたいになれたらいいな、ってことです。それぞれが自分のことやこれまでの活動を改めて考えてみて、実験してみる。トライ&エラーの失敗も含めて、それは豊かな経験になると思うんですよ。

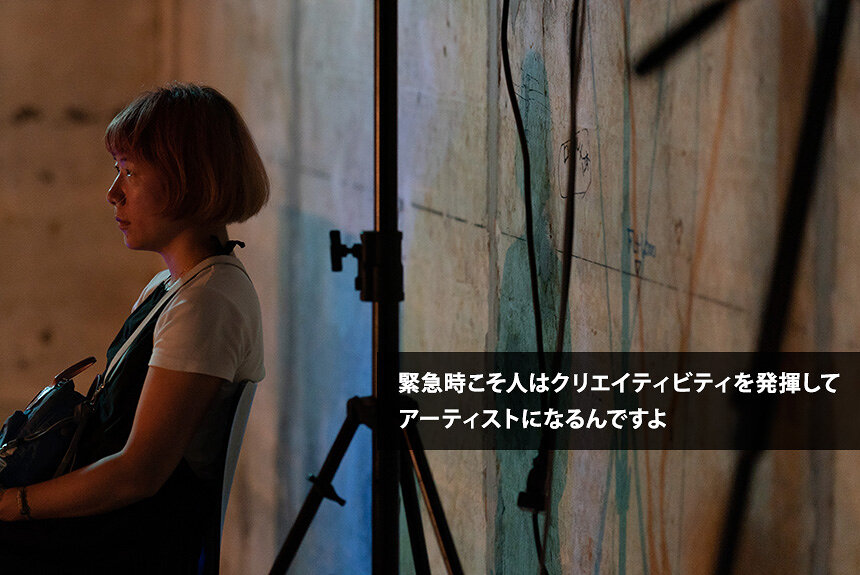

毛利:そうだね! オブリスト(ハンス・ウルリッヒ・オブリスト。アートにおける関係性の重要を述べたキュレーター、芸術史家として知られる)が「緊急事態でできることがクリエイションだ」と言っているけれど、自分が『モレモレ東京』のプロジェクトを始めたときも近い意識がありました。

―『モレモレ東京』は、地下鉄駅構内にある水漏れ補修からインスピレーションを受けた、フィールドワークプロジェクトですね。

毛利:漏水というエマージェンシーの中で、アーティストではない人がクリエイションを発見する事例のリサーチで、駅で補修しているのは駅員さんとか掃除の人たち。そこにはそれぞれの技術や知、美学みたいなものが反映されていて面白かったし、その「器用仕事」からは学ぶことがとてもたくさんありました。

毛利:以前、キューバに滞在したときに感動したのも同じ点で、あそこは圧倒的に物が足りなくて、毎日緊急事態なんです。

―計画経済の社会主義国家ですからね。停電もしょっちゅうあるとか。

毛利:トイレットペーパーが1か月間手に入らないとか普通にあるみたい。でも、そういう状態でこそ人はクリエイティビティを発揮して、アーティストになるんですよ。

クラシックカーがいまも普通に走っていることで有名だけど、それはキューバには自動車の修理技術を持っている人がいっぱいいるからで。みんなが自覚もないままにサイエンティストやエンジニアになっちゃうわけ。私はそれを「クリエイター」と呼びたい気持ちがある。

―無自覚にクリエイター、アーティストになれてしまう機会としてのコロナ禍。

毛利:手を動かせなかったとしても、少なくとも考えてみること自体はお金を使わずにできちゃうでしょう。考えたり試したりするのは無料だし、そういう「無い」ことの豊かさについてはずっと考えていきたい。私の場合は、それを今回のGinza Sony Parkで得たけれど、そのマインドが蔓延すると最高だよね。クリエイションのパンデミック(笑)。

―アーティストだけが持つと思われがちな創造性や独創性は、本当は誰にでもあるものですよね。それは決してアートの専売特許ではない。

「修正する」「補修する」「直す」みたいな発想からもクリエイションは生まれてくる。

毛利:スタジオというのは多目的な場所、目的自体をこねる場所だから、みんながそれぞれにスタジオ的なものを持てればいいと思います。緊急事態宣言以降、私が教えている大学の授業もオンラインになって、学生たちは大学に行くこともできないし、もちろん大学に備え付けのスタジオも使えなくなったんです。作品が作れなくなってみんな困っていたんだけど、そこで私がやってみたのがそれぞれのトイレやバスルームをスタジオ化するっていう授業。

―それぞれの自宅にある水場を?

毛利:そうそう。最低限みんな家にある場所だからね。そこで新作を作るのはハードルが高いから、自分がいままで作ってきたイチオシの作品を、トイレ用に修正してみるという課題を出したんです。すっごい面白い作品がたくさんでてきましたよ。

メキシコからやってきたある学生は、ドローイング作品をずっと作ってきたんだけど、バスルームのタイル壁に張り付いた自分の髪を使って、それを表現し直してみたり。

あるいは中国からやって来たバーチャルリアリティ内で作品を作っている学生は、コロナでますます家から出ることがなくなったんですね。そこで際立ってきたのがトイレのことで、生理的に絶対に我慢できない排泄を通して、いちばん世界をリアルに感じられるのがトイレだと気付いたと。

―空腹はギリギリまで我慢できるけれど、たしかに排泄は難しい(苦笑)。

毛利:食事(インプット)よりも排泄(アウトプット)のほうがその子にとっては現実なんです。それは私の知らない感覚でした。その学生は、いま『セカンドライフ』という仮想空間ゲームの中に、自分のオリジナルな寺院としてトイレを建立してます(笑)。

―こういう状況下で、お題が与えられたからこそ活性化した想像力の例ですね。

毛利:新しいものをイチから作る、っていうのはたしかにアーティストが得意とするところかもしれないけれど、「作る」「創造する」じゃなくて、例えば「修正する」「補修する」「直す」みたいな発想からもクリエイションは生まれてくると思うんです。

自分なりのスタジオがあれば……これも、台所とかトイレとか机の上、それこそ考えるだけなら、いまなぜか私が持っている虫刺され軟膏ですらもスタジオになるはず(笑)。そういう発想があれば、おじさんでもおばあさんでもお母さんでも子どもでも誰でもクリエイションできそうな気がします。

- イベント情報

-

- 『SP. by yuko mohri』

-

2020年7月20日(月)~8月26日(水)

会場:Ginza Sony Park

- プロフィール

-

- 毛利悠子 (もうり ゆうこ)

-

美術家。磁力や重力、風や光など、目に見えず、触れることもできない力と、日常のありふれた素材との出会いが生む表情にフォーカスしたインスタレーションを制作。偶然性や想定外のエラーといった、制作者の意図を超える要素を積極的に取り込む作品は、展示環境全体の情報を観察、計測する自律的な回路を備えた独自の生態系にも喩えられる。主な個展に、「ただし抵抗はあるものとする」十和田市現代美術館(2018年)、「Voluta」カムデン・アーツ・センター(ロンドン、2018年)ほか、「現在地:未来の地図を描くために」金沢21世紀美術館(2020年)、「100年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」東京都現代美術館(2019年)、「Japanorama: New Vision on Art Since 1970」ポンピドゥ・センター = メッス(フランス、2017年)など、グループ展への参加多数。また、「ウラル・インダストリアル・ビエンナーレ」(ロシア、2019年)、「アジア・パシフィック・トライアニュアル」(オーストラリア、2018年)、「リヨン・ビエンナーレ」(フランス、2017年)、「コーチ = ムジリス・ビエンナーレ」(インド、2016年)など、国際展への参加多数。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-