演劇やダンスあるいは落語や漫才など。これらは演者と観客が同じ空間と時間を共有するライブ性を一つの軸として発展してきた文化だ。新型コロナウイルスの流行によって、その軸が地球規模で大きく揺らいでいるのが現在だが、同時にパフォーミングアーツの可能性や定義を再検討し、定義し直す好機でもあるかもしれない。例えば記録に残しづらいこれらの表現形態を「アーカイブ」するにはどのようにすればいいのだろうか?

それを実践的に考える試みが、「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(略称:EPAD)」だ。各ジャンルの団体や学術機関が連携し、舞台芸術のアーカイブ化を促進し、映像配信などを通じて作品へのアクセシビリティを高めていくという。

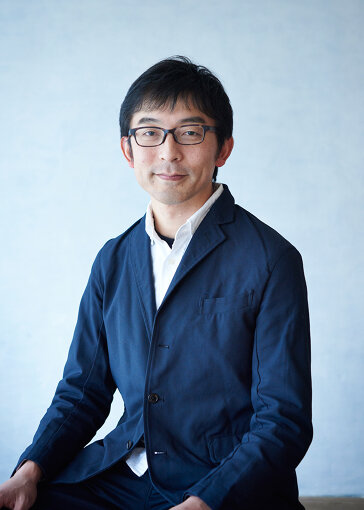

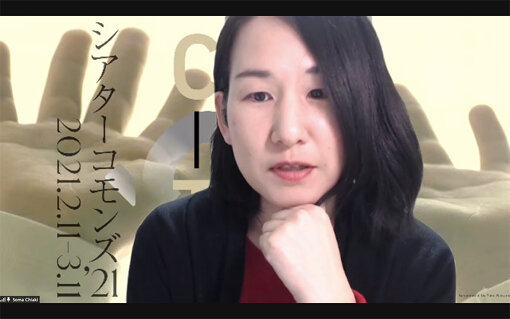

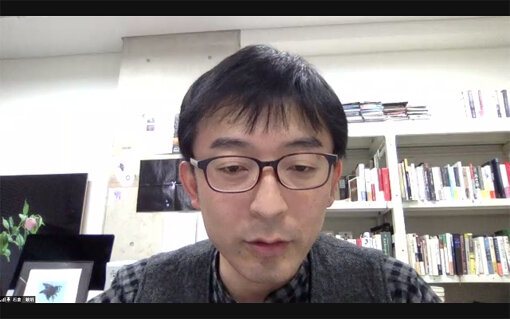

そういったアーカイブと活用の可能性を考えるために今回話を聞くのが、アートプロデューサーの相馬千秋と人類学者の石倉敏明だ。コロナ禍に先行して早くからVRを演劇に持ち込んだ相馬と、芸術や芸能が持つアーカイブ性、伝承性を研究する石倉に、アーカイブ構築が向かっていく未来を尋ねた。

NPO法人芸術公社 代表理事 / アートプロデューサー。2017年より『シアターコモンズ』実行委員長兼ディレクターを務めるなど、演劇、美術、社会関与型アートなどを横断するプロジェクトのプロデュース、キュレーションを国内外で多数手掛けている。『あいちトリエンナーレ2019』のキュレーター(舞台芸術)も務めた。

1974年生まれ。人類学者。秋田公立美術大学美術学部准教授。神話や宗教を専門とし、アーティストとの協働制作を行うなど、人類学と現代芸術を結ぶ独自の活動を展開している。

「集まる」ことの定義を変える、再設定するようなものを発明しなければならない。(相馬)

―コロナ禍が舞台芸術に与えた影響はさまざまにありますが、密集や接触を避ける方法としてVRは有効な対応の一つだと思います。相馬千秋さんは日本国内では、早くからVRを用いたパフォーマンスをプロデュースしてきましたね。

相馬:最初にVRを使ったのは『あいちトリエンナーレ2019』での小泉明郎作品『縛られたプロメテウス』ですから、コロナ前のことでした。演劇は、複数の人間がわざわざ集まって何かを見るという特殊な振る舞いの芸術ですから、物理的に集まることができなくなったコロナ以後、私自身も様々な葛藤を抱えました。なんとかこの逆境から「集まる」ことの定義を変える、再設定するようなものを発明しなければならない。その一つの、私なりの回答がVRだったんです。

―たしかに相馬さんがディレクターをされていて、現在開催中の『シアターコモンズ’21』でも、4つのVR作品がラインナップされています。

相馬:VRというとテクノロジーの新規性やバーチャルなイメージだけが一人歩きしがちですよね。でも、演劇の原初的な本質とVR(仮想現実)は非常に密接に関わっていると私は考えています。

古代ギリシャ演劇も日本の能楽も古来の劇場は屋外にあって、観客が暮らす都市や共同体の現実を前提に、リアルな俳優の身体が関与し、虚構を二重写しにすることで演劇的なるものが立ち上がっていた。そう考えると、演劇というのは人類が発明した最古にして最強のVR装置とも言えるのではないか。いま『シアターコモンズ』でやろうとしてるのは、演劇が本来持っていたVR性を、テクノロジーの力を借りて再設定することだと思っています。

石倉:僕が関心を持っている地域の祭りや芸能にも、目の前の現実を巧みに変形させる様々な仕掛けが伝えられています。特殊なヘッドセットこそありませんが、例えば精霊・祖霊を迎えるお盆やお正月の時期には、目に見えない領域と、ある種のバーチャルな回路を開いていく民俗的な技法がある。演劇の起源が芸能や儀礼と深くつながっているという説は腑に落ちます。

相馬さんが「集まること」の困難を感じていらっしゃったように、僕もこの一年は芸能や祭事といった「集まり」に参加できないもどかしさを感じていました。旧暦の小正月の頃や夏のお盆は、東北ではいちばん祭りが集中している時期で、例年どこかの行事に参加していたんです。

石倉:どんな小さな祭りも人間だけのものではなく、共同体のなかに、マレビトや死者、精霊といった存在と接触する回路を開く、重要な機会を提供してくれています。そういうハイブリッドな「集まり」に立ち会うことができないもどかしさは、僕にとって切実なものでした。だからこそ、目に見えない回路を再構築する技術としてのアートやVR体験への期待はすごく大きいです。

相馬:コロナになって前景化したことの一つに「Tele(遠隔)」の概念がありますよね。テレ・ワークとかテレ・カンファレンスとか、日常の営みの多くが急激なテレ化=遠隔化を迫られた結果、時間や距離の感覚が乱調してしまう。

その失調がきつかった時期には、いっそのことテレパシーで誰かと情動を交換したり、テレポーテーション(瞬間移動)して会いたい人に会いに行きたいと妄想しました(笑)。科学的には無理でも、芸術や芸能はそうした飛躍を想像力によって可能にする力がある。

石倉:ソーシャルディスタンスというと、「物理的に保つべき距離」に話が還元されがちですけれど、「距離」が持つ意味は身体の範囲だけじゃないですよね。生者と死者、星と暦、季節の運行や気象の移り変わり、生物種間の関係、家族や対人関係も。時間感覚も含めたいろんなものの距離を縮めたり広げたりすることで、人間は世界のなかにどのようにして自分の居場所を確保するかという問いを引き受け続けてきたのだと思います。

その距離感が大きく変わりつつあるのが現在であって、この危機を次の時代への大きな変革としてとらえることも可能でしょう。だから相馬さんが新しいかたちの演劇やアートのプラットホームを作ろうとしていることに興味がありますし、そういった試みから世代を超えて技術や情報を伝える発明が生まれることを期待しています。

様々な境界を揺さぶるコロナ禍は、旧来の人間中心主義を脱臼する機会として、私個人はポジティブにも捉えています。(相馬)

相馬:1年間大学でオンライン授業をやってきて、100人単位の学生が出席する講義形式の授業は問題なく行えることはわかりました。でも、少人数に向けて「振る舞い」を伝えるグループワークやワークショップはかなり難しい。

学びの場では、情報の伝達だけでなく相互の身振りの模倣や交換が必要ですけど、モニター越しではほとんど不可能です。十全な学びを得るには、やはり何らかの形で集まる必要があると感じています。

相馬:そこで考えるべきは、「集まる」ことの定義です。辞書的な意味で言えば、「同一の空間、同一の時間に複数の人間がいること」ですよね。

でも、例えば石倉さんにも参加していただいた『みちのくアート巡礼キャンプ』(相馬が主宰する芸術公社が2015年から開催している、東北の複数の場所を移動しながらワークショップや講義を行うプログラム)のように、「巡礼」を集まることの一形態として捉え直すこともできるでしょう。

相馬:「巡礼」とは特定の道を移動して目的地に向かう宗教的行為ですが、原理的には一人ずつが個々に移動するものです。100年、1000年という長い時間のなかで、ある道を何十万人、何百万人という人たちが歩いている。

その時間を超えた集積を「集まること」と捉えてみる。つまり定義の射程を変えることで、現在の危機を創造的に乗り越えることができるかもしれません。

石倉:人類学のフィールドワークにも変化の兆しがあります。「人間の集まり」を調査するだけでなく、複数種のエコロジカルな集合体を観察し、バーチャルな想像物とリアルな存在が絡まり合う「人間以上の集まり」のネットワークを見ていく方法など。巡礼や儀礼のように、重層的なトレイルを追うことも重要な課題ですね。

「人間圏」の外とつながるために、生活の仕方を変えた人も少なからずいます。海の近くに移り住んで、毎日釣りをして魚を食べているとか、都市部を離れて野菜を作ったり、狩猟をしたり。僕の家族もそうですが、子どもたちと里山で遊んだり、農作業をしている知人も大勢います。

石倉:そういった変化も「新しいフィールドワーク」のヒントになり得るかもしれません。東日本大震災の直後と同様に、自分と人間でないものの関係の接触点を作り直す動きが、活発になってきていますね。

相馬:人間がコロナ禍でウイルスを敵視するのは、人間(ヒューマン)中心的に世界を見ているからだ、という考え方もできます。現在のようなパラダイムシフトが起きたことで、今まで私たちが耳を傾けてこなかったもの……それこそ植物とか鉱物、あるいは天体や死者に時間と空間を超えて接触できる新たな扉が開きつつあると感じます。

いわゆる大文字のアートは「近代」の産物であり、つまりは近代を生み出したヒューマン=「西洋・白人・男性」を中心に編成されてきた概念でした。様々な境界を揺さぶるコロナ禍は、旧来の人間中心主義を脱臼する機会として、私個人はポジティブにも捉えています。

物事の全体を直感的に掴みとるようなレンマ的知性を、コロナ禍の今こそ再考すべき。(石倉)

相馬:ところで、今日インタビューしてくださってる島貫さんは、昨年末にTwitterでコロナ陽性になって入院したことや、退院後の後遺症についてつぶやいてましたよね。私がコロナ禍のポジティブな側面を楽観的に言ってしまってることについてどう思われてるか聞いてみたいのですが……。

―いろんな気づきがありました。コントロールできないウイルスの猛威を通してポストヒューマン的な視点を得ることもできますが、徹底的に人間的な事情に左右されるものでもあると思うんですよ。いまもワクチンの有効性や弊害が議論されているように、明確な治療法や対症法、医療制度も十分に確立されていないので、看護師さんもお医者さんもみんなが手探りという感じで、心的な衝突や摩擦が生じざるをえないときが多々あります。いっぽう、自分自身はとにかく不安な状態に置かれ続けているので、それをケアしてくださった看護師さんたちの思いやりに触れて「人間も捨てたもんじゃないな!」と心から思いました(笑)。

相馬:なるほど。

―特に印象に残っているのは、退院して以降の経験です。後遺症の例として、思考力の低下や記憶障害を訴える人がかなり多いようなのですが、僕もまさにそれで、失読症のような状況に2週間近く悩まされました。

基本的にずっと意識が呆けているような状況で、歩道を歩いていると自他の境界が限りなく曖昧になるんですよ。ちょっと気を抜くと道路を走る車や歩行者のほうによろよろと寄っていって、轢かれてしまいそうな気分になる。しかもそれに対する恐怖心を抱かないという。

でも、その感覚がけっこう新鮮でもあって。親しいダンサーや画家の友人からは「それめっちゃいいダンス踊ってるときの感覚と同じやで!」とか「絵を描くときの心持ちはそれに近い」というコメントをもらったりしました。アーティストの秘密がちょっとわかった気がして、職業柄「これはお得な経験!」だと思っているところもあります。

相馬:(笑)

―それで思うのですが、今回の『シアターコモンズ』は身体や意識の変容に注目した作品が多くありますよね。VRの全面的な活用はもちろん、例えば実際の鍼治療をパフォーマンスに持ち込む百瀬文さんのアイデアは、身体に異物が進入することへの強い関心を感じます。

―今回のプログラム全体から、アーティスト一人ひとりがコロナ禍の状況に対して悩んだり試行錯誤してる印象を受けます。

相馬:コロナ禍に対するアーティストの反応として、それはとても自然な流れだと思います。世界的なパンデミック下、人々の身体や身体にまつわる情報は、好むと好まざるとに関わらず、肥大化する権力の管理下に置かれ、身体的接触や体液の交換は、まるで社会の「悪」になってしまった。

そんな時代だからこそ、アーティストは接触的な感覚を求めるのではないでしょうか。中村佑子さんの新作はARを活用した体験型映画で、実際に体験していただくとよくわかるのですが、ものすごく触覚的な表現になっています。「今の時代にこそこれをやらなければ」というのは、アーティストの本能的なリアクションだと私は思っています。

石倉:コロナ禍以降、相馬さんがアントナン・アルトー(20世紀前半のフランスで活動した演劇作家・詩人。自身の経験から身体と精神に関わる模索を続けた)の演劇論について、印象的な話をしてくれたのを覚えています。アルトーは演劇という行為をペストの猛威になぞらえていた、と。つまり、皮膚の境界を超えて身体の内側に侵入してくる菌やウイルスによる感染症と、人間の魂に接触して憑依したり増殖したりする演劇を、アルトーは敢えて同一視しようとしていた。

それはすごく理解できるんですよね。人間の存在にとってポジティブな効果をもたらしてくれる他者と共生することを、僕たちは「ロゴス的(論理的に語りうる)共生」の次元として、無理なく理解することができます。しかし、死や病をもたらすウイルスのように残酷な存在との共生についても、人間は深く考えていく必要がある。アルトーのような芸術家は、こういったパラドックスを実践的に引き受けてきたんだと思います。

これは必ずしも非科学的なトピックではなくて、むしろ現代の進化論もウイルスという存在の両義性に着目しています。ウイルスは生態系全体の中ではありふれたものですが、遺伝子の水平伝播という形で生物進化の決定的な鍵を担うことがある。

例えば現在、哺乳類が胎盤を獲得する進化のプロセスに、ある種のウイルスが関わっていたと考えられています。こういう学説なんかは、まさにロゴス的な共生の論理を超えてしまっている。個体の死をもたらすものとの共生から、胎盤という母子の共生条件が生まれてくるというわけですからね。

パンデミックの時代は、こうした根本的な問いを人類に突きつけます。人類学者の中沢新一さんは近著の『レンマ学』のなかで、線的に物事を整理していく「ロゴス的知性」の考え方に対して、物事の全体性を直感的に掴みとるような「レンマ的知性」の重要性を訴えています。「レンマ的知性」に基づくパラドキシカルな共生は、果たして可能か。それはコロナ禍の今こそ再考すべきことでしょう。

相馬:私自身、アートをレンマ的共生の現れとして捉えているところがあります。今日のアートはポリティカルコレクトネスの問題が常に問われますが、今回の『シアターコモンズ』に参加していただいた小泉明郎さんや、歴史を再演する手法で社会の再考を促す藤井光さんたちは、しばしば制作のなかで、悪の側、加害の側から事象をとらえるアプローチを採ります。

それゆえ、日本人の加害性を想起させること自体を良しとしない人々との摩擦を引き起こしてしまうこともあるんですけど、しかしアートとは常に両義的なものであって、どちらかに転んでしまうかわからない不安定さが最初から内在している。

相馬:どうしても人間って、ロゴス的共生だけを取り入れて「社会を良くしよう」「環境を良くしよう」と思ってしまうものだけど、毒をも含みうるレンマ的共生のあり方にどれだけ自覚的であれるか、というのが重要な鍵ではないかと思います。

石倉:ウイルスは、代謝や自己複製といった生物の要件を満たしてはいないけれど、遺伝子のレベルでは紛れもなく「生きている(=活動的である)」という、矛盾を抱えた存在です。しかも、自然の一部でありながら、主に社会的な集まりのなかで増殖・伝播していきます。自分の生命を脅かすウイルスが増殖していく状況に不安を抱えながら私たちは暮らしていますが、じつはそういった矛盾に満ちた状況こそ、生命の基本的な条件だったことを思い出させてくれます。

だからこそ、現在の宙吊りのような、サスペンデッドな状況について改めて考えたり行動するアーティストが増えている。性差別や人種主義を乗り越えようとするMeToo運動やBlack Lives Matterもその表れであって、単に矛盾のない正しさを主張するだけではなく、別のやり方によって社会や人間の関係を再構築する様々な動きが連鎖しているように思えます。

テクノロジーと学術的な叡智を結集し、演者やアーティストと一緒に作り上げていくのが、これからのアーカイブなのではないか。(石倉)

―アーカイブについても話をできればと思うのですが、先程、石倉さんのおっしゃったような「社会や人間の関係の再構築」に関連して思い出すのが、直島に移住して『瀬戸内「 」資料館』という郷土資料館を作るプロジェクトを進めている下道基行さんです。彼はアーティストであるけれど、直島では司書、アーキビストのような働きをしようとしていて、それも新しい社会参加、関係性を再構築する実験に思えます。

―石倉さんは、2019年の『ヴェネチア・ビエンナーレ』で下道さんとチームを組んで参加していますね。

石倉:下道さんとは「津波石」(津波で海底から陸上に運ばれた岩石)の撮影のために2018年から一緒に沖縄の離島を旅してまわるなかで、いくつものユニークなアーカイブに出会いました。島々にある図書館や資料館は、蔵書数や運営資金といった面では困難を抱えているところも多いのですが、どの施設もすごくユニークで、司書さんたちも親切で素敵なんですよ。

例えば小さな島に伝わる歴史伝承の記録だったり、手書きでコピー製本された伝説集だったり。在野の民俗学者や郷土史家、郷土詩人といった人びとが残したユニークな仕事が、それぞれの施設の守り人によって保管されています。

石倉:それらを巡りながらヴェネチアのための作品制作を進めていったのですが、下道さんと僕には共通の関心があって、それは「既存の美術館や博物館の分類法ってもったいないよね」というものでした。例えば学術的な分類法に従うだけでなく、新しいリアリティーを作ろうとするアーティストの構想力を起点に社会的・地域的・歴史的に価値のある記録を残そうとするとき、その役割が専門性や職業によってばらばらに切り離されているのはもったいない。

むしろそれらをリミックスしたり越境的に活用することが、地域の小さな現実をもとに新しいリアリティーを制作する助けになるのではないか。そのために島々で暮らすおじいさんやおばあさんたちを訪ね、資料が存在しないものは自分たちでマッピングして、新たに「津波石」の一次資料を作ったりしました。

―その成果の一つが、下道さんが作ろうとしている資料館なんですね。

石倉:他の様々な文脈もあると思いますが、沖縄での経験も、そこにはきっと活かされていると思います。下道さんは、直島をはじめ瀬戸内海の観光の歴史に関わる「百年観光」のアーカイブを作っている最中ですが、それは外から訪れる旅行者だけでなく、島に住んでいる居住者にも開かれた、新しい記録・保存・開示のフォーマットを発明する実験なのだと思います。

資料を集めて閲覧可能にするだけじゃなく、関係する映画を上映したり、ワークショップを行ったり。そうやって集合的な記憶を再編集して地域に開いていくことは、現在新たに浮上しているアートや人類学の要請でもあるはず。

相馬:パフォーミングアーツのためのアーカイブ設立は個人的にも悲願だったので、EPADの始動は心底嬉しいです。ただパフォーミングアーツをどのように残すかは今後さらに議論を進めていく必要があるとも思っています。

演劇における最強のアーカイブは戯曲ですが、加えて映像記録もしっかりアーカイブできれば、未来の人たちが参照できるツールとして相乗効果を発揮するでしょう。しかし表現形式や観客の体験が多様化する中、それだけでは全く十分でない、ということも痛感しています。

―相馬さんが制作に関わることの多い高山明 / Port Bの作品などは、まさに記録に残しづらい作品ですよね。ツアー形式ですから参加者ごとに体験するものが異なるし、分散的な経験を作ることをアーティスト自身も意図している。

相馬:記録映像のようなものがあっても、ツアーの経験そのものではもちろんありえませんし、ツアーのために作った地図を添えればアーカイブになるのかと言えばそれだけでも足りない……。同様に、個人が没入する経験を作り出すVR演劇も、再生環境含めどうやったらアーカイブとして残すことができるのか、悩ましい課題です。

―そのヒントになるものとして、石倉さんが研究してきた芸能のあり方がある気もします。見取り稽古や口承によって人から人へと伝えられていく、生きたアーカイブとしての芸能。そこでは世代を重ねることで次第に生じる変化も、受け入れるべきものとして意識されています。

石倉:定量的な計測だけではなく、インタビューや参与観察によって調査していく方法のことをエスノグラフィー(民族誌)といいますが、一回性の出来事を記録することに、現代の人類学者は大きな関心を持っています。

例えばセンサリーメディア(感覚メディア)研究では、視覚情報だけに限らず、聴覚や嗅覚といった感覚にまつわる表現をどのように記録・保存していくかに取り組んでいます。ハーバード大学のSensory Ethnography Lab(感覚民族誌学ラボ)はとても先進的で、その成果はドキュメンタリー映画や現代アートの作品としても発表されて高い評価を得ています。

この他にも、高機能のカメラを使って民俗芸能の演目そのものを3Dデータとして残していくような取り組みも行われていますし、VR盆踊りのような芸能の実験も現れています。テクノロジーと学術的な叡智を結集し、演者やアーティストと一緒に作り上げていくのがこれからのアーカイブではないでしょうか。

相馬:日本の文化行政の枠組みだとどうしても定められた年度内で完結するものを求められます。でもアーカイブというのは100年後、200年後を見越して作られるべきもの。そういった長いスパンを見据えて、議論を重ねていきたいです。

VRが、どこまで人間の意識を飛ばせるか、に関わる技術であるからこそ、そこからどうやって現実に帰還させるかも問われている。(石倉)

石倉:最近、僕はマタギ(東北地方の伝統狩猟者)の集落に通っているのですが、その世界における精神性や儀式性を知るときに頼りになるのが、『釣りキチ三平』『マタギ』といった作品で知られる矢口高雄さんが描いたマンガや、民俗学者が出版した聞き書きや映像記録、ジャーナリストによるルポルタージュだったりするんですね。若い世代のマタギたちにとっては、それらが伝統的な世界観を理解する上での参考書にもなっている。

先輩マタギたちから学ぶだけでなく、本や映像を頼りに世界観や文化を学んでいるそうなんです。こうした例は、現代ではあらゆるもの、あらゆるジャンルがアーカイブとして活用可能なことを教えてくれます。

相馬:メディアを超えてあらゆるものがアーカイブになるとしたら、同時に必要なのはそれを引き出す力ではないでしょうか。2011年の東日本大震災時にもアーカイブが大きな議論になりました。ある日突然、町自体が消えてしまったとき、どのようにその記憶を残せばいいのか。そして、そこでは残しきれない人々の思いや個人史をどのようにすくい上げていくか。

小森はるかさんや瀬尾夏美さんといったアーティストたちが活動拠点を被災地に移して、ある種のオーラルヒストリーの採集を通して新しい表現 / アーカイブのようなものを作り続けているのは、引き出す力の好例だと思います。

石倉:20世紀的なアーカイブの手法は、対象が朽ちていくのをなんとかストップさせて永続させようとする、モニュメンタルな意識に支えられてきました。でも、滅びゆく身体、滅びに瀕したものの、朽ちていくプロセスをアーカイブすることが大事なんです。近年は災害に直面した人びとの生存技術、危機に瀕した行事や身体技法、そして作品や文化財が朽ちていくプロセスをアーカイブすることにも注目が集まっています。

秋田には藁で作った人形道祖神という神様がたくさん祀られているのですが、土地の人たちは「これは腐って朽ちていくんだよ」って嬉しそうに言うんです。朽ちることや大地に還ってゆくことを前提にしているから、毎年皆で集まって作り直すし、稲刈りの後に藁を保存する技術、道祖神を作るための技術も継承されていく。もしも永久に朽ちることのないマスターピースがあったとしたら、作る技術も途絶えてしまうわけで、地域信仰のアーカイブ自体が成り立たなくなってしまう。

―小森さんや瀬尾さんのようなアーティストの役割を、地元の人たちが担っているんですね。あるいは逆に、アーティストがその共同体にあるアーカイブの構築法、そこからの引き出し方を学んでいる、という方が正しいでしょうか。

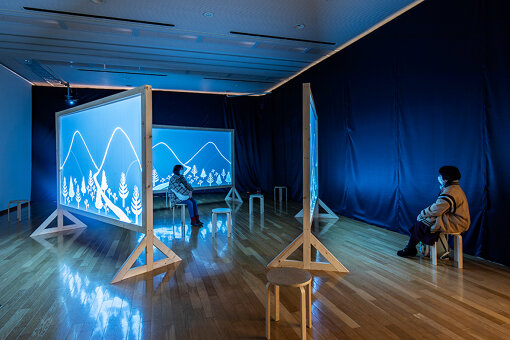

石倉:秋田県立近代美術館で現在開催している『ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-』という展覧会では、江戸時代後期に活動した紀行家・博物学者で民俗学の先駆者とも呼ばれる菅江真澄が遺した秋田各地の記録と、それにインスパイアされたアーティストやコレクティブの作品群を展示しています。これはアーカイブという作業への一種の問いであって、真澄が視覚的なイメージとして遺した秋田各地の図絵・随筆・和歌などから、現代を生きる私たちがどのように当時の状況や場所性を想像できるか、そしてそこで得たものを現代に向けてどう照射できるかを問うています。

相馬:私がはじめて石倉さんにお会いして秋田を案内していただいた時も、菅江の歩いた道を辿りました。さらに舞踏家の土方巽の足跡を訪ねる道のりもあって、まさに彼らは私たちにとって二大秋田の偉人(笑)。

彼らが訪れた場所を歩くだけでもさまざまな感覚やパースペクティブが浮上してきて、これは最強の記憶装置・再生装置だと思いました。その再生を可能にしてくださった石倉さんも、現代における最強のメディエーターです。

石倉:(笑)

相馬:記憶再生装置としてのメディエーター、そしてアーティスト。この視点は今後さらに重要になってくると思います。

最近、震災があった年のことをよく思い出します。当時私は『フェスティバル/トーキョー』という芸術祭のディレクターをしていて、震災から半年も経たない時期に、震災に応答する作品を複数プロデュースしました。今思えば震災後の異様なテンションでしたが、とくに高山明さんの『国民投票プロジェクト』は、今思い返すと、今日話してきた重要なテーマがすべて入っているように思えます。

震災から半年後、福島と東京の複数の街で中学生にインタビューをした400以上の映像を、1枚ずつDVDとして閲覧可能とし、保冷車を改造したトラックに展示空間を設えて、トラックごと東京から福島へ巡回しました。あたかも巡礼するように、東京の都市空間と記憶が交わる場所に子供達の声を運んでいく。

さらにそこにゲストを迎えた対話で言葉を紡ぎ、その声も活字にする。これは震災という大きな出来事によって見えなくされている声を記録し、未来に残す重要なプロジェクトでした。

相馬:東日本大震災同様に、今回のコロナも危機的な状況です。「私たちは何をいかに記録できるのだろうか」という問いを投げ掛けられていると感じます。

石倉:2017年に相馬さんたちが香港で企画した『r:ead(レジデンス・東アジア・ダイアローグ)』に参加した時のことは、今も忘れられません。その際掲げていた「神話・歴史・アイデンティティ」というプログラムのテーマは、まさに刻一刻と政治や歴史が動いている香港の状況を深く理解しようとするもので、非常に強く印象に残っています。

神話は、アート同様に深いイリュージョンへと人びとを誘導する装置です。香港のプログラムは、虚構の力を使って事象の深いところに潜っていくだけでなく、その夢から現実に目覚めて、いま起きていることを記録・歴史化することが同時に求められる現場でした。

つまり現実を変形して深いイリュージョンへと導きつつ、そこから醒めた同時代の現実に着地し直すこと。夢を見ること、夢から目覚めることの両方にアートの実践は関わっているという問題を、改めて実感しました。

いっぽう香港はまさに現代の神話と歴史がせめぎ合い、さらにグローバルな資本主義、中国の国家主義、社会主義や民主主義の理念といったさまざまな要素が一種の夢や神話として絡み合って、互いにイリュージョンの魔法を掛け合っているような特殊な空間でした。そこでいかに記憶を残していくかという問いも、夢の深さに比例して大きいものになっていくと感じています。

石倉:この考えを最初に話したVRに還していくと、VRやARが、どこまで人間の意識を飛ばせるか、深いところまで潜らせるかに関わる技術であるからこそ、そこからどうやって現実に着地させるか、帰還させるかも問われていると思うんです。

―つまりイリュージョンを解くための方法が用意されていないといけない。

石倉:強烈な魔法や呪文の解き方というか、日常へと安全に戻ってくるための通路を用意する、ということでしょうか。それは香港の『r:ead(レジデンス・東アジア・ダイアローグ)』に参加させていただいて以来、僕が抱える宿題になっています。

相馬:VRは視覚や聴覚によって、脳を直接的に騙すもので、誰か(何か)の視点や身体に憑依できる体験でもある。つまり、簡単に人を操作できてしまう、危険なテクノロジーでもあります。

だから常に作る側には倫理観が問われます。小泉明郎さんの『縛られたプロメテウス』は没入がもたらす強烈な陶酔の後、さらに強烈な異化が待っていて、それが「着地」のための仕掛けになっていました。

没入させるためのツールとしてだけではなく、そこから覚醒させるプロセスや仕掛けを、ドラマトゥルギーにいかに取り入れていくことができるのか。今後もVR作品を作る中で探求していきたいと思います。

- ウェブサイト情報

-

- 緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(EPAD)

-

文化庁より令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」として採択された「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業」。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い困難に陥っている舞台芸術等を支援、収益強化に寄与することを目的に設置され、新旧の公演映像や舞台芸術資料などの収集、配信整備、権利処理のサポートを行います。

- Japan Digital Theatre Archives

-

EPADの事業の一環として、早稲田大学演劇博物館が監修・運営を務める特設サイト。EPADに収蔵された1960年代から現在に至る公演映像の情報が検索できます。

- プロフィール

-

- 相馬千秋 (そうま ちあき)

-

アートプロデューサー / NPO法人芸術公社代表理事。横浜の舞台芸術創造拠点「急な坂スタジオ」初代ディレクター(2006~2010年)、国際舞台芸術祭『フェスティバル/トーキョー』初代プログラム・ディレクター(2009~2013年)等を経て、2014年にNPO法人芸術公社を設立。国内外で舞台芸術、現代美術、社会関与型芸術を横断するプロデュースやキュレーションを多数行う。2015年フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章。立教大学現代心理学部映像身体学科特任准教授(2016~2021年)。『あいちトリエンナーレ2019』パフォーミングアーツ部門キュレーター。2017年に東京都港区にて『シアターコモンズ』を創設、現在まで実行委員長兼ディレクターを努めている。

- 石倉敏明 (いしくら としあき)

-

1974年東京都生まれ。人類学者。秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻准教授。シッキム、ダージリン丘陵、カトマンドゥ盆地、東北日本等でフィールド調査を行ったあと、環太平洋地域の比較神話学や非人間種のイメージをめぐる芸術人類学的研究を行う。美術作家、音楽家らとの共同制作活動も行ってきた。2019年、『第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭』の日本館展示『Cosmo-Eggs 宇宙の卵』に参加。共著に『野生めぐり 列島神話をめぐる12の旅』『Lexicon 現代人類学』など。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-