街に描かれる大きな壁画、ミューラル。それは単なる落書きではなく、街の景観を彩り、人々の文化やコミュニティに働きかける表現だ。

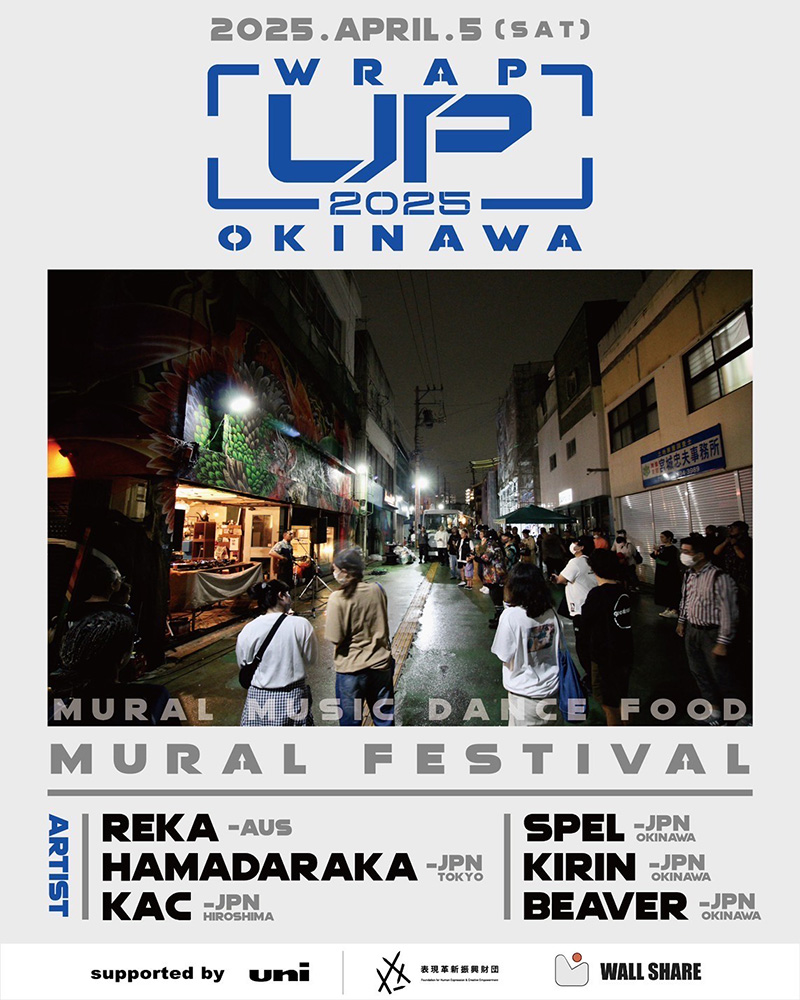

2025年4月5日、沖縄・コザ銀天街を舞台に『WRAP UP OKINAWA 2025』が開催された。国内外から集まったアーティストたちがそれぞれのスタイルでミューラルを描いたフェスティバル。この取り組みを通して、ミューラルが街にもたらす意味を問い直す。

アーティストにとって、大きな壁に描くことは特別な挑戦であり、創造性のスケールを広げる実験の場でもある。一方、街にとってミューラルは、風景を更新し、地域との新たな関係性を築き、多様な声を可視化する手段でもある。現地で交わされた声や広がった風景から、アートが街にもたらす変化を見つめていく。

日常が祝祭に。銀天街の風景が「塗り替わる」瞬間

銀天街の裏通りを歩くと、営業しているお店がぽつぽつと見えた。通りに面した化粧品店の店主はこう話してくれた。「最初は、建物の防音対策の作業かと思ったんですよ。この近くには嘉手納基地があって、戦闘機の音が大きいんです」。

実際には、それはイベントに向けて始まっていたミューラルの制作だった。2025年3月下旬から少しずつ姿を現していった作品たちが、静かな道に変化をもたらしていた。

『WRAP UP OKINAWA』は、今回が2回目の開催となる。初回は2022年に行われ、街の壁に描かれるアート、ミューラルが3作品誕生した。その取り組みが地域に歓迎され、2025年に再び銀天街での開催が実現。

沖縄市・コザの「銀天街」を舞台に、ミューラルを軸に音楽やダンス、ワークショップが交わる一日限りのイベント『WRAP UP OKINAWA 2025』が開催された。

迎えた4月5日。銀天街に足を踏み入れると、壁に広がる色彩、流れる音楽、アーケードにあふれる人々──街は、表現の舞台へと姿を変えていた。

かつて「黒人街(※)」として文化と経済が交錯していたこの場所に、再び活気が戻り始めていた。長らくシャッターが降りたままだった商店街に、色と熱気が満ち、通りは新たな表情を見せていた。

※1950年代から1970年代半ばにかけ、米軍内では人種をめぐる激しい対立が続き、現在の胡屋十字路近くの一番街周辺を「白人街」、コザ十字路近くの銀天街周辺を「黒人街」として、街が形成されていた

午前11時、イベントのフライヤーのそばを道行く人々が次々と通り抜けていく。完成したばかりのミューラルの前では、足を止めて見上げる人の姿もあった。

フードブースからは香ばしい匂いが立ちのぼる。沖縄そばや石窯ピザは高校生以下に無料で振る舞われ、多くの親子連れが列をなしていた。会場の拠点「cafe NOOR」では、子ども用のTシャツが無料で配られ、受け取った子どもはその場で着替えて駆け出していく。

描くことで街と交わる。アーティストたちが壁に込めた想い

イベントで描かれたミューラルは、街との対話から生まれた。参加したのはREKA(オーストラリア)、KAC(広島)、HAMADARAKA(埼玉)、そして沖縄出身のBEAVER、KIRIN、SPELだ。

世界58か国からのOPEN CALL(公募)で選ばれたオーストラリア出身のREKAは、沖縄を初めて訪れたにもかかわらず、「ローカルな街の空気」に強く惹かれたという。

「コザには街と人の温度がある。アートを通して地域とつながるという感覚がリアルだった」と語る彼が描いたのは、沖縄の守り神・シーサー。その姿に自身のスタイルを重ね、文化への敬意をアートとして表現した。

沖縄出身のBEAVERは、地元の魚をモチーフに、アカジン、ツノダシ、カツオ、サメなど9種の海の生き物が泳ぐ作品を描いた。「子どもたちや地域の人に喜んでもらえたらうれしい」と語る彼の作品は、商店街に陽気なリズムをもたらす。

同じく沖縄出身のKIRINの作品には、沖縄の方言「ひやみかち(向上する、奮い立たせる)」をテーマに作品を制作。シンプルな言葉に込めた力強いメッセージが、このイベントの精神性を体現するようだ。

SPELもまた沖縄にルーツを持つアーティスト。グラフィティをバックグラウンドに持ち、夜間に制作するスタイルを貫いた。街に溶け込むようにして描かれた作品は、彼自身のルーツと現在を接続させているようだった。

KACは、「自分のスタイルと向き合う」ことをテーマに、自身のキャラクターの目元を描いた。「描くうえで、街の人の意見も参考にするし、ミューラルは街をつくる一つのピースだと思う」。その言葉には、地域とともにある表現を育てていこうとする姿勢がうかがえた。

双子のユニットHAMADARAKAは、空想上の幻獣を題材にしながら、モルタルを使った立体的な質感、作業灯の光、差し入れを届けてくれた住民の声といった、現場の空気までを作品に溶け込ませていった。

「公共の場に描く作品は、外に開いていく気持ちがある。見る人の気持ちに届くことを優先して描いているかも。描いた壁が街の空気に溶けて、誰かの背中を押す存在になれたらうれしい」。HAMADARAKAはそう語った。

キャンバスに描くことが内面との対話だとしたら、公共空間に描かれるミューラルは、誰かにメッセージを手渡すような行為に近いのかもしれない。

アーティストたちの作品からは、「描きたい」という衝動が伝わってくる。それらの表現が街の風景と響き合ったとき、そこには確かな変化が生まれていた。

制作を終えた彼らは、スプレー缶を置き、壁の前で子どもたちと笑い合い、地元の人と語り合っていた。そこには、アートを「残して去る」のではなく、街の一部として「ともに過ごす」アーティストたちの姿があった。

描く、踊る、響き合う。午後、街が自由な表現の舞台へ

午後になると、街の熱気はさらに高まった。 特設DJブースでは、県内外のDJたちがビートをつなぎ、地元ラッパーがマイクで応える。

ダンスショーケースとサイファー形式のバトルが始めると、地元キッズや学生がプロのダンサーとともに舞台に立ち、MCを務めたラッパーのD.D.Sがその場の空気をさらに熱くする。緊張を感じさせないパフォーマンスとスキルに、アーケード全体から歓声と拍手が湧き起こった。

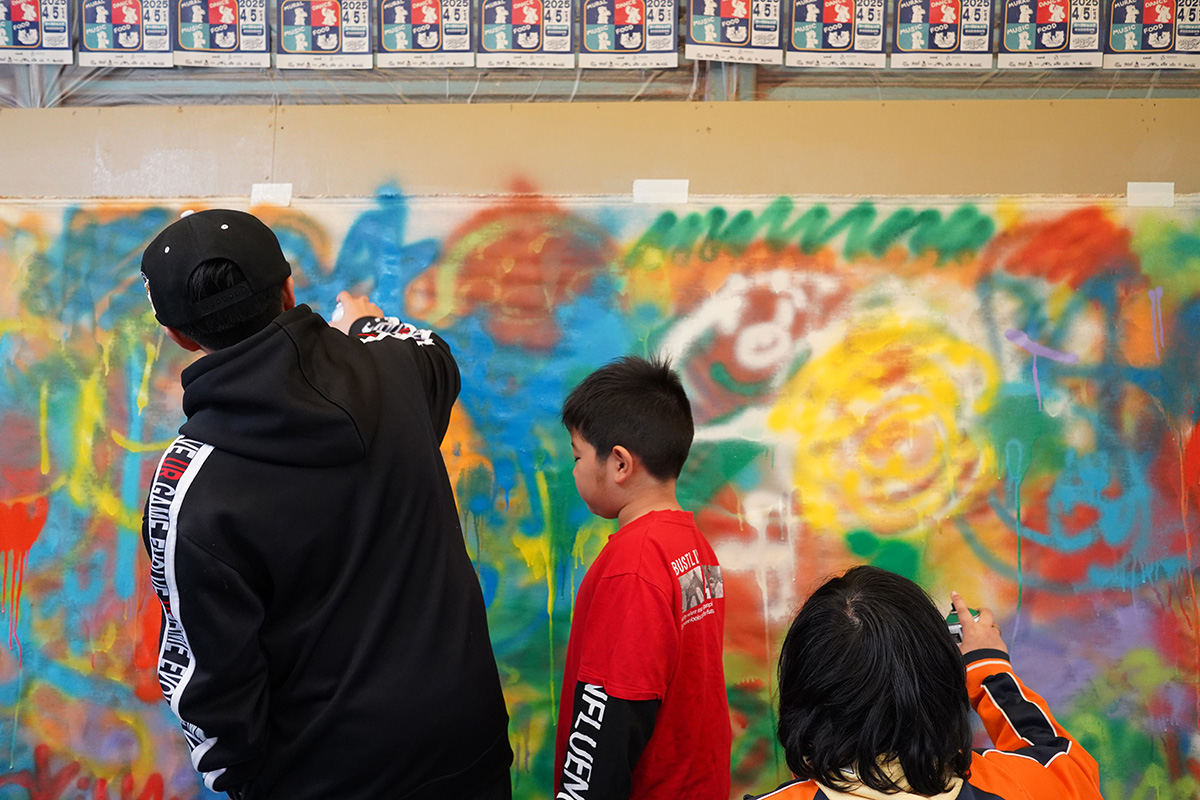

一方、会場の一角では、三菱鉛筆とのミューラルワークショップが進行していた。6メートル幅の白い板に、地域の子どもたちが次々とスプレーで色を重ねていく。やがてアーティストたちが加わり、一つの大きな作品として仕上がっていった。

描くことを信じた3人。『WRAP UP OKINAWA』が始まるまで

このエネルギーに満ちた空間には、3人のキーパーソンの存在があった。『WRAP UP OKINAWA』は、どのように始まり、かたちになっていったのか。ここからはその背景を紐解いていく。

プロジェクトの出発点には、異なる場所・分野で活動していた3人の出会いがあった。大阪を拠点にミューラルを手がけるWALL SHAREの川添孝信。沖縄出身のラッパーD.D.S。そしてcafe NOORを営み、子どもたちの居場所をつくりながら、街のお兄ちゃん的存在であるラッパーST-LOW、通称「大ちゃん」。

左からcafe NOOR を経営するラッパーのST-LOW、WALL SHARE代表の川添孝信、沖縄県那覇市出身のラッパーD.D.S

―なぜ銀天街で、『WRAP UP OKINAWA』は始まったのでしょうか?

川添:WALL SHAREを起業する前に、たまたま訪れたコザの街で、「ここ、ヤバいな」と直感したんです。空気、匂い、肌感……すべてが刺さった。その後、大さんやD.D.Sさんと出会って、「この人たちとだったら、本気で何かできる」と思ったんです。

大さんが運営するcafe NOORは、放課後に子どもたちが自然と集まる場所で、ご飯を食べたり、絵を描いたり、宿題をしたりして、思い思いに過ごしている。そんな場をつくっていることがシンプルにかっこいいと感じました。WALL SHAREとしても、ミューラルで何かできることがあるんじゃないか。それが『WRAP UP OKINAWA』の始まりです。

D.D.S:俺は東京を拠点にしながらも、故郷・沖縄への思いがずっとあって。ある日SNSでcafe NOORの活動を見て、「ST-LOW、めちゃくちゃいい歳の取り方してるな」って思ったんです。子どもたちとちゃんと向き合ってる姿がカッコよくて。

そんなとき、今回も参加しているアーティストのKACが川添くんと仕事してるって聞いて、「この2人(ST-LOWと川添)が組んだら面白いかも」と思って、紹介したんだよね。

ST-LOW:話していくうちに、2人から本気を感じて自然と、「一緒にやろう!」という流れになりましたね。僕にとってコザは地元。特別なことをしている意識はないけど、「ここでも面白いことができる」って、子どもたちに伝わったらいいなって。

川添:大さんの活動に、ヒップホップの要素である、ラップ、ダンス、ミューラルを掛け合わせられる企画ができたらいいよねと。イベント名「WRAP UP」はD.D.Sさんが名づけてくれたんです。包み込むという意味もあって、「表現って自由でいい」という想いを、子どもたちに伝えられたらと。

そして、2022年に初めて『WRAP UP OKINAWA』を開催して、3つのミューラルが完成しました。今回は2回目の開催です。

―イベントでのそれぞれの役割は、どう分担されましたか?

川添:僕はミューラルのキュレーションと、地元や企業との交渉役。アーティストや壁の選定も、地域の文脈を大切にしています。カルチャーとビジネス、両方の視点を持っているからこそ、そこをつなぐ立場を意識していました。

ST-LOW:僕は地元の人との橋渡し役ですね。川添くんがミューラルを描くための壁を探していたとき、「あの壁は誰のものか」「どんな話が必要か」をわかっているので、スムーズに調整できる。

ありがたいことに、「大ちゃんが言うなら協力するよ」って言ってくれる人が多くて、そこからまた人がつながっていった。結果的に、街全体が動き出したような感覚ですね。

川添:外から来た僕一人だと「誰?」ってなるけど、大さんが一緒に動いてくれたことで、「じゃあやってみようか」と街の空気が変わった。彼の存在がなければ、成立しなかったと思います。

D.D.S:俺はつなぎ役ですね。ヒップホップアーティストとして築いた信用で、必要な人材を集めたり、沖縄のシーンを支えてきたKIRINさんやSPELさんみたいなアーティストたちを巻き込んだり。自分なりの「道筋」を通しながらカルチャー同士をぶつけて火を起こす。そんな役割だったと思ってます。

「沖縄だから無理」なんてない。ここで生きる道をつくる

―このイベントを通じて、どんなことを伝えたかったですか?

川添:今回は三菱鉛筆さんがコンセプトに共感してくださり、ワークショップも実現しました。子どもたちが自由に表現できる場所をつくれたのが何よりうれしかったですね。

同時に、これはコザの街にとっても、ポジティブな出来事だったと思います。作品が日々の風景として街を彩り続けることで、日本でもミューラルがもっと根づいていることを、世界にも伝えていけたらと思っています。

ST-LOW:「沖縄は給料が安い」「県外に出ないと仕事がない」とかよく言われるけど、アイデア次第で、地元でも生きていける。大人たちが本気で好きなことをやっている姿を見せることが、子どもたちへの一番のメッセージになると思ってます。

D.D.S:俺たちは「してあげに来た」んじゃない。「一緒に並んで闘う」存在でいたいです。ヒップホップの本質って、そういうスタンス。人に頼らず、自分で掴みにいくマインド。だから、地元の若い子たちが抱えてる、焦りやいら立ちの感覚がすごくわかる。そういう気持ちに対して、上から教えるんじゃなくて、「同じステージに立とうぜ」って姿勢で向き合いたい。それがこのイベントに対しての自分の理想のスタイルです。

―ミューラルが街の景観や文化に与える影響について、どう考えていますか?

川添:街の壁に描かれるアートは、展示会場で見るものとは違って、意図せず出会うアートだと思います。子どもたちや観光客、誰でもふとした瞬間に触れられる。そういう存在が増えることで街の風景そのものが豊かになり、「表現するってかっこいいことなんだよ」って自然に伝えられることがうれしいですね。

ST-LOW:ただの装飾じゃなくて、「誰が描いたのか」「どんな思いがあるのか」ってストーリーがあるから、見る側も自然と引き込まれる。子どもたちも「あれってなんだろう?」って足を止めて、それがきっかけでダンスやラップ、ファッションとかほかのカルチャーにも興味が広がっていく。ミューラルにはそんな入口の役割があると思います。

D.D.S:俺が高校生のときは、グラフィティを見ながらラップしてた。あの圧倒的な迫力に「食らった感覚」はいまでも覚えてる。だから今度は俺たちがそれを次につなげていく番。「自分もやってみたい、やれる」って思う子が一人でも出てきたら、それだけで満足です。

見る街から、つくる街へ。銀天街に流れる「ゆいまーる」の精神

ミューラルは、街に生きる人の感覚に静かに触れていく。では、表現の現場を見つめてきた近隣の人たちは、どんな思いを抱いたのだろうか?

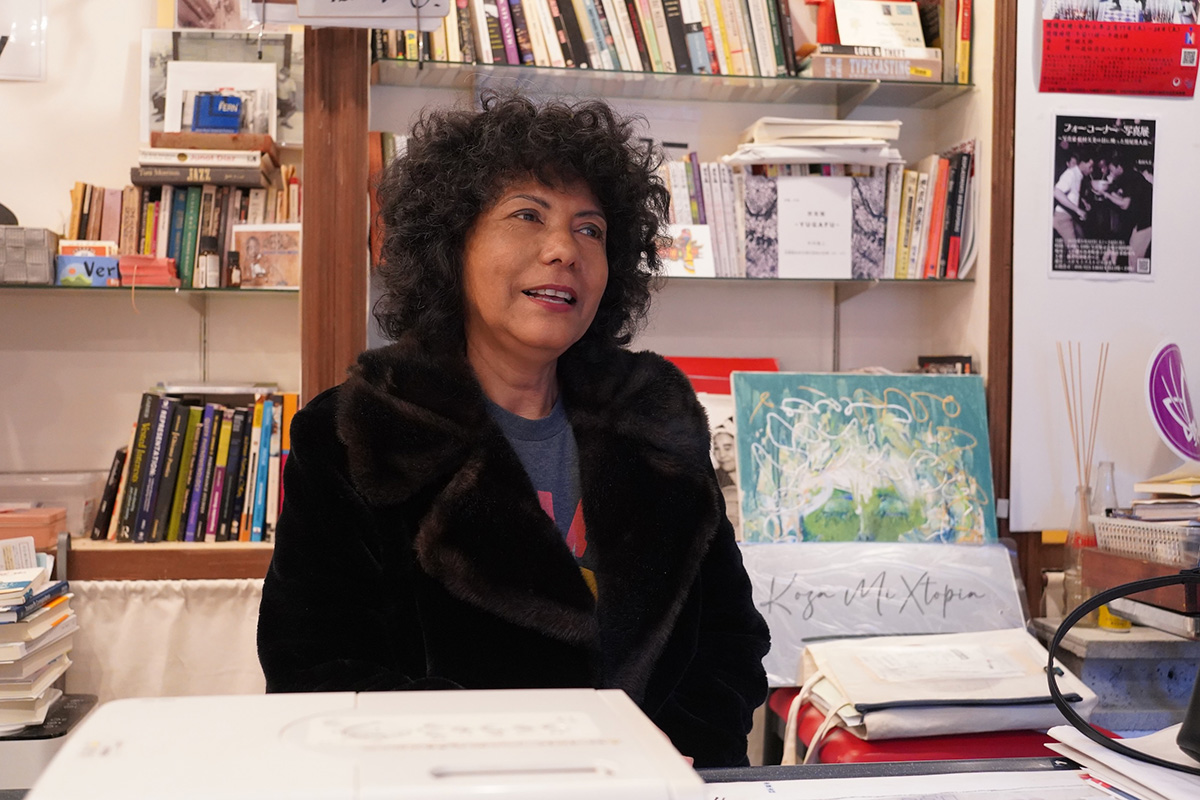

同じ銀天街でギャラリーを構える池原エリコさんは、文化研究と実践を行き来しながら、長年この街の変化を見つめてきた地元の語り手の一人だ。『WRAP UP OKINAWA』を「活動そのものがアート」だと語る。街に向けた誠実なまなざしと対話のプロセスこそが重要なのだという。

「コザX ミクストピア」代表・池原エリコ。沖縄市照屋出身。米カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得し、語られていない歴史や物語、ミステリーをアーカイブする活動を続ける。ローカルとグローバルをつなぐ実践者

「ただ描いて去っていく落書き(グラフィティ)とは違う。ちゃんと地元と向き合って、目的を共有してくれている。だから信頼できるし歓迎できるんです。もちろん、グラフィティもアートの一つ。でも、『WRAP UP OKINAWA』のように、街と対話しながら進んでいくプロセスがあるからこそ、より深く受け止められるんだと思います」

なかでも信頼の中心にいたのが、大ちゃんことST-LOWだった。「どんなアーティストが来ても、大ちゃんが仕切っていることだけで安心できる。彼は子どもたちの面倒を見るだけでなく、大人たちの場もつくってる。だから私たちも関われる気持ちになるんです」。

このイベントがほかと違うのは、地域の人々を「観客」にしなかった点だという。壁に描くにも地主の許可が必要で、そのプロセスに住民の声が含まれる。関与することで生まれる「共犯関係」のようなつながり。それが『WRAP UP OKINAWA』の大きな魅力だった。

かつては黒人兵やアジア系移民が行き交い、子どもたちが路上を遊び場にしていた銀天街。人種や言語の壁を超えて、国道329号線の交差点、コザ十字路を中心に広がったこの街は、助け合いと共生の精神「ゆいまーる」や「いちゃりばちょーでー」が自然と息づいていた。

時代とともに静かになったこの通りに、いま再び熱が宿り始めている。築60年以上のビルが並ぶ商店街の壁に描かれたミューラルは、過去と未来をつなぐ色彩となり、日々の風景に溶け込んでいる。「古いグレーの壁に、鮮やかな色が乗ると、街が現代的に見えるんです。活気が戻ったようで、ちょっと誇らしい気持ちになります」と池原さんは微笑んだ。

街は「再開発」するんじゃない。「再編集」する未来へ

イベントの終わりは、喧騒ではなく、静けさだった。夕暮れ、三味線の音が鳴り始める。街の奥に眠っていた記憶が、音に導かれるように立ち上がり、誰もがそれぞれの場所で立ち止まり、耳を傾けていた。にぎやかさの余韻のなかに、コザの真髄に触れるような時間だった。

『WRAP UP OKINAWA』は、一日限りのイベントでは終わらない。池原さんは言う。「このイベントは、続けていくことでこの街の再生のきっかけになると思う。ミューラルはあくまで一つのコミュニケーションの手段。でも、街を思い、リスペクトをもって描かれたものなら、私たちは『良いもの』として迎え入れられる。アートが暮らしを豊かにするなら、私たちはその手法を応援したいと思います」。

主催者の川添さんもこう語る。「壁が残るだけでもうれしい。それを見た誰かが何かを感じて、また新しい何かを始めてくれたら、もっといい。その連鎖が、街の『次の表現』につながると思うんです」。

ミューラルとは、ただの「壁に描かれたアート」ではない。それは記憶を刻み、未来へと手渡しするメディアでもある。そしてその意味を支えるのは、描く人だけでなく、それを見守る人、支える人の存在だ。

『WRAP UP OKINAWA』は、街を「再開発」するのではなく、「再編集」する試みだった。トップダウンではなく、住民とともに育む表現と対話の積み重ね。信頼を土台に、自分たちの街を自分たちの手で再構築していく、その静かで力強い意思の表れである。

銀天街に残されたミューラルは、まさにその“意思”の証。何かを押しつけるでも、装飾するでもなく、街と等身大で向き合う表現のかたち。

『WRAP UP OKINAWA』は、街を変えるのではなく、街の声をすくい上げ、次の物語へとつないでいく。その続きを描くのは、この日、壁の前で目を輝かせていた子どもたちかもしれない。

- 『WRAP UP OKINAWA 2025』

-

2025年4月5日(土)

2025年4月5日(土)

会場:沖縄・銀天街(沖縄県沖縄市照屋11)

- フィードバック 14

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-