デジタルツールの隆盛が特にめずらしくもなくなったいま、スケジュール管理を手元の精密機械に預けて久しい。そんな時代だからこそ、いまいちど、紙のカレンダーや手帳に一つひとつ予定を書き込む喜びを、思い出してみたい。

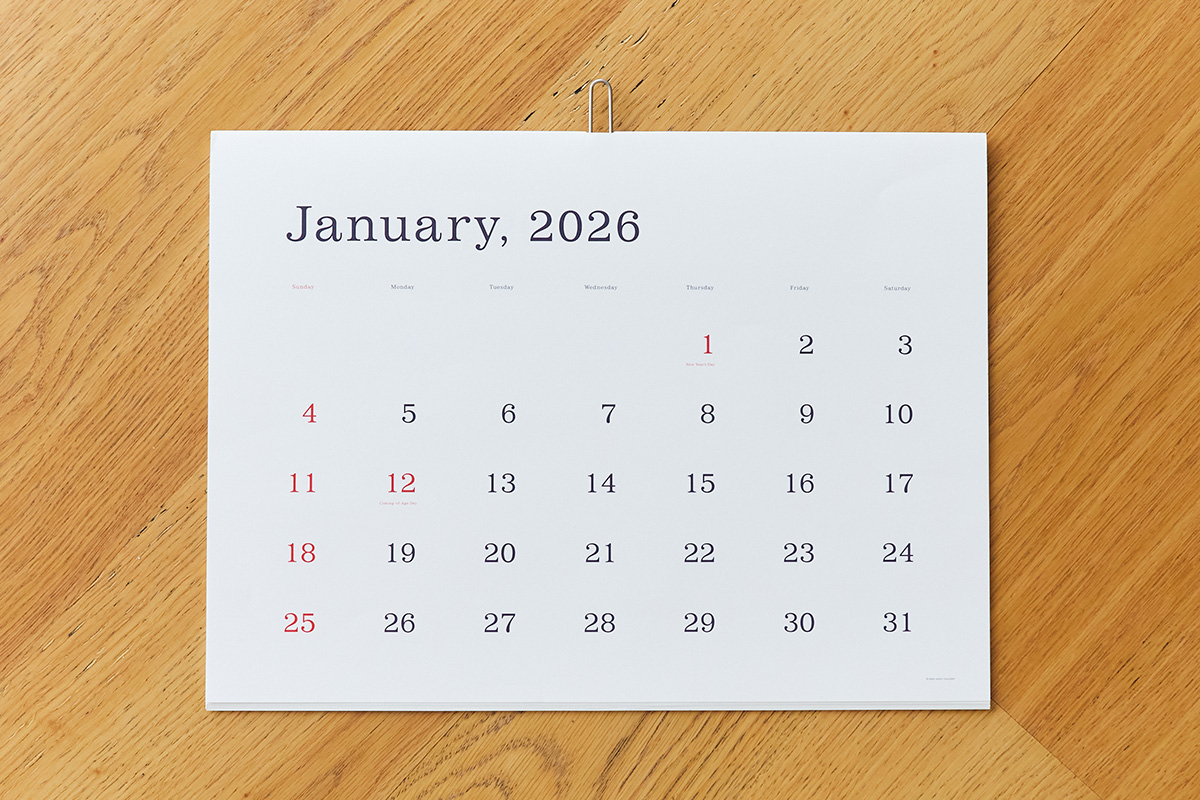

日本を代表するアートディレクターの葛󠄀西薫がデザインした、カレンダーとダイアリーがある。アート、建築、デザインをプロデュースするANDO GALLERY(清澄白河)から販売されていて、カレンダーが1,540円(税込)、ダイアリーが2,970円(税込)と、手に取りやすい価格になっている。

今回は、葛󠄀󠄀西にインタビュー。カレンダーとダイアリーは、要素をできるだけ削ぎ落とし、実用に徹したものを目指したのだと語る。そのデザインに込めた想いとは? そして、あらためて、紙のカレンダーとダイアリーが生活にもたらす豊かさとは? ネット空間に情報が濁流のように流れるいま、紙ものの特徴としての「記憶性」「記録性」といった側面についても、葛󠄀西の言葉から考えていく。

「つくるなら自分が使いたくなるものを」。飽和状態の市場で、ダイアリーづくりに着手した理由

ANDO GALLERY 2026 CALENDAR 罫線なし

—ANDO GALLERYのプロダクトには、2002年に発売された葛󠄀西薫さんデザインの「ANDO GALLERY CALENDAR」があります。これはもう定番と言っても過言ではないくらい、評価も定まっていると思います。その後に、2023年夏くらいでしょうか。「ANDO GALLERY DIARY」が発売になりました。発売されたとき、正直驚きました。いまの時代にダイアリーを新発売するなんて、と。どんな経緯だったのか教えていただけますか?

葛󠄀西薫(以下、葛󠄀西):本当に無謀ですよね(笑)。「ANDO GALLERY DIARY」を発売する2年ぐらい前に、安東孝一さん(ANDO GALLERYのプロデューサー)から突然電話がかかってきたんです。その時にはもう、彼のなかでは手帳をつくるという考えは決めていたようで。ネーミングはまだ決まっていなかったんだけど、「手帳のようなダイアリーを出したい」と相談を受けたんです。

でも、世の中に手帳なんて溢れるほどありますよね? 秋口になると書店や文房具店で「手帳フェア」が開かれて、そこには新商品から世界の定番品まで、色も形も多様なものがズラリと並ぶ。まさに市場が飽和している状態。さらに、近年はスマホの時代。メモもスケジュールもすべてスマホで、手帳を使わない人もきっと多い。これ以上に必要な手帳やダイアリーがあるだろうか? なんていう話をしました。それでも安東さんは「やる」というんですよ。相当な決心だなと思いました。僕自身も手帳を使っていますし、手帳や手書きへの思いは人一倍ある。だから、生半可な気持ちでは引き受けられません。やるなら自分が使いたくなるものをつくりたいので、じっくりと考えて、できたところでやりましょうと返事をしました。

葛󠄀西薫 (かさい・かおる)

アートディレクター。1973年 (株) サン・アド入社。サントリー、ユナイテッドアローズ、虎屋などの広告制作およびアートディレクション、映画演劇の宣伝制作、SUNTORY、六本木商店街振興組合、ANDO GALLERYのCI計画ほか、パッケージデザイン、装丁など活動は多岐。著書に『図録 葛西薫1968』(ADP) 。東京ADCグランプリ、毎日デザイン賞、講談社出版文化賞ブックデザイン賞、亀倉雄策賞など受賞。

—手帳やダイアリーというと、デジタル派かアナログ派か? みたいな論争が繰り広げられますよね。もちろん書籍のように、手帳もすべてがなくなることはないと思いますが、たしかにあらゆるデザインのものが並んでいる。飽和状態だというのも頷けます。「ANDO GALLERY CALENDAR」は、ご自身で使うカレンダーがない、ということがデザインの動機になったと聞いたことがありますが、ダイアリーもそうだったんですね。その後、いつ頃動き出したのですか?

葛󠄀西:もちろん、引き受けてから放っておいたわけじゃなくて、ずっと気になって頭の片隅で考えていました。最初に話をもらってから1年経つかどうかというときに、安東さんから様子をうかがう——要は催促の連絡が入ったんです(笑)。そこで、僕もだんだん現実的に考えなくては、という気持ちになってきました。そこで、サイズや形状、ハードカバーかソフトカバーかなどを、いろいろと考え始めました。

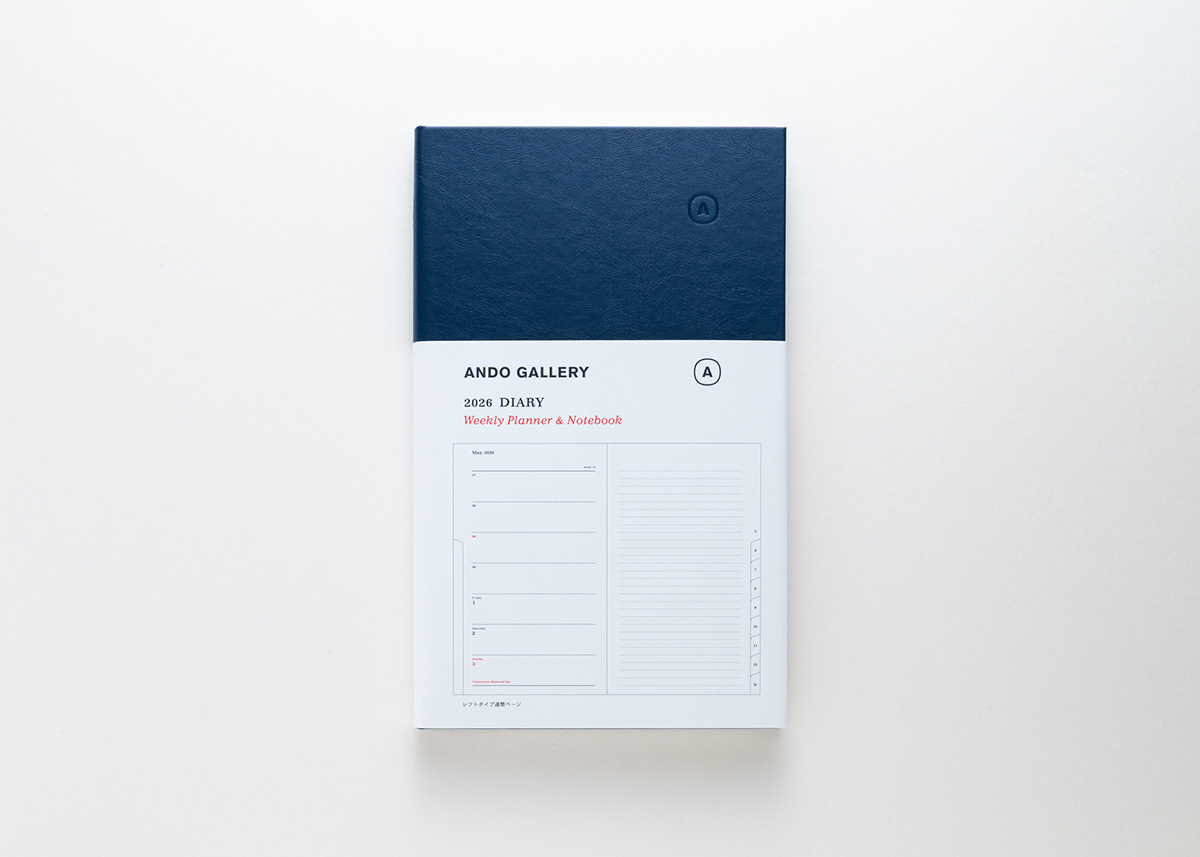

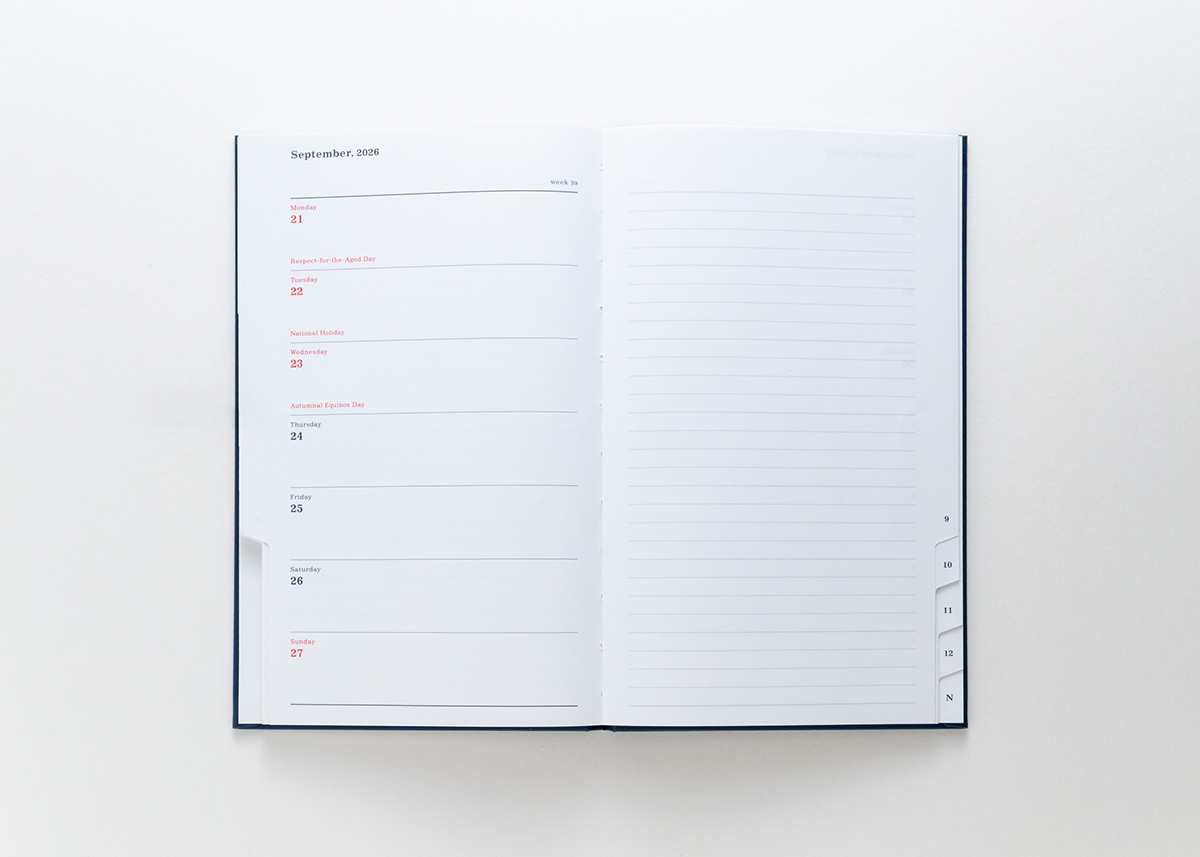

ANDO GALLERY 2026 DIARY

要素を削ぎ落とし、最小限の機能に。カレンダーを踏襲しつつ、実用性に徹したデザインへ

—葛󠄀西さんは手帳ユーザーだとおっしゃいましたが、いままではどのような手帳をお使いで、どういった点に不満を抱えていらしたのですか?

葛󠄀西:バインダー式で中身のレフィル(詰め替え用紙)を入れ替えるタイプのものを使っていました。レフィルはさまざまなものを使いましたが、見開きで2週間がパッと見渡せるのが便利で使い慣れていました。でもね、ちょっと大げさだなと思っていたんです、器が。バインダー式のダイアリーって、カードケースやペンホルダーを後付けしたり、定規をつけたり、アタッチメントをいろいろつけられる。するとだんだん重く、嵩張って、大げさになる。そういうところから解放されたいなと思っていました。なので、自分が手帳をデザインするんだったら、余計なサービスはできるだけやめたいと。例えば、巻末に載っている世界地図や換算表、電車の路線図、祝日……そんなサービスを一切なくして、実用に徹した手帳をつくりたいと思ったんです。

—手帳が好きな人からすれば、いろいろな付録がついているのも手帳のひとつの楽しみだったりしますが、正直なところ使わないものもありますよね。では、葛西さんが極力シンプルかつミニマムな機能を考えた時に、これだけは譲れないと思ったところは何ですか?

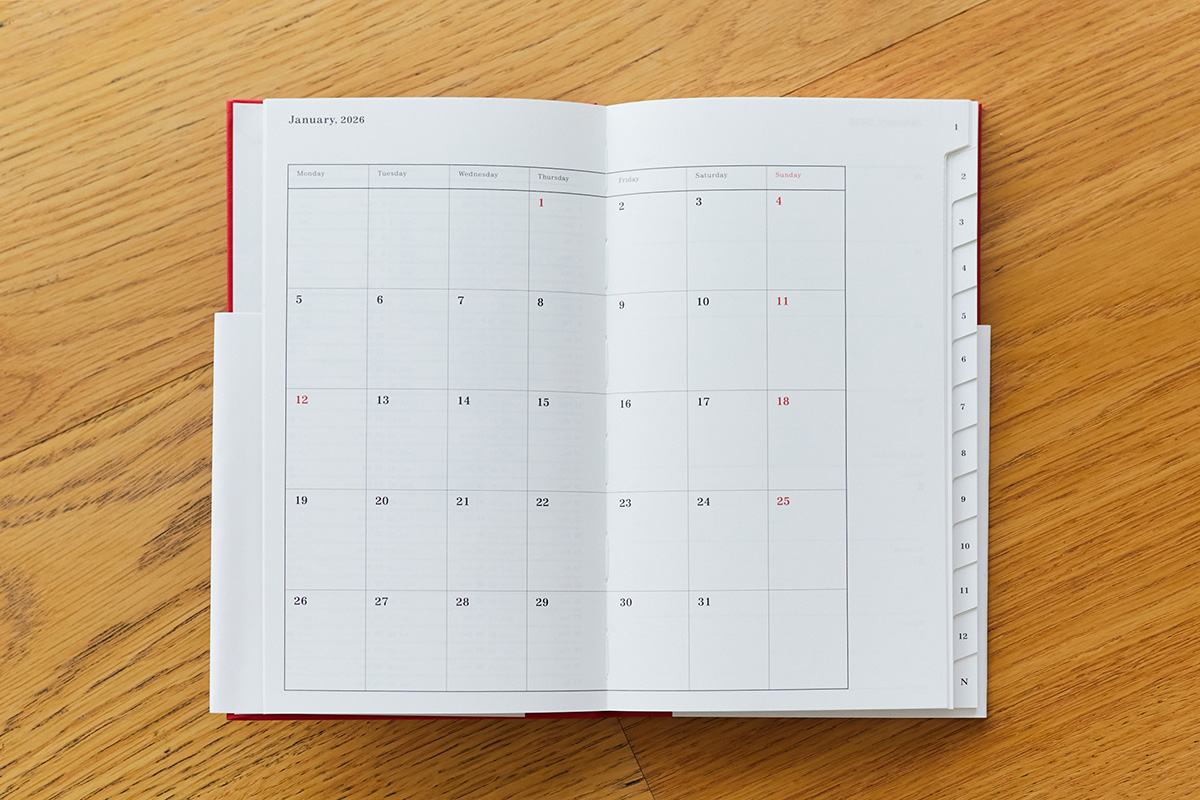

葛󠄀西:最小限の機能を考えたときに、最初にパッと頭に浮かんだのは小口側のインデックスでした。これが一番やりたかった(笑)。1〜12という月を表す数字とノートを示す「N」というタブがあって、その部分を開けば該当の月にすぐに行けるようにしました。手帳によっては「栞」を使うこともあるんだけど、最小限のデザインで機能を果たせるようにしたいと思ったんです。

—なるほど。辞書などのページ数の多い本は小口側に色がついたインデックスや、昔のもので言うと電話帳などには切り込みインデックスが入っていて、一発で該当ページを見つけられます。たしかにこれはめくりやすいです。

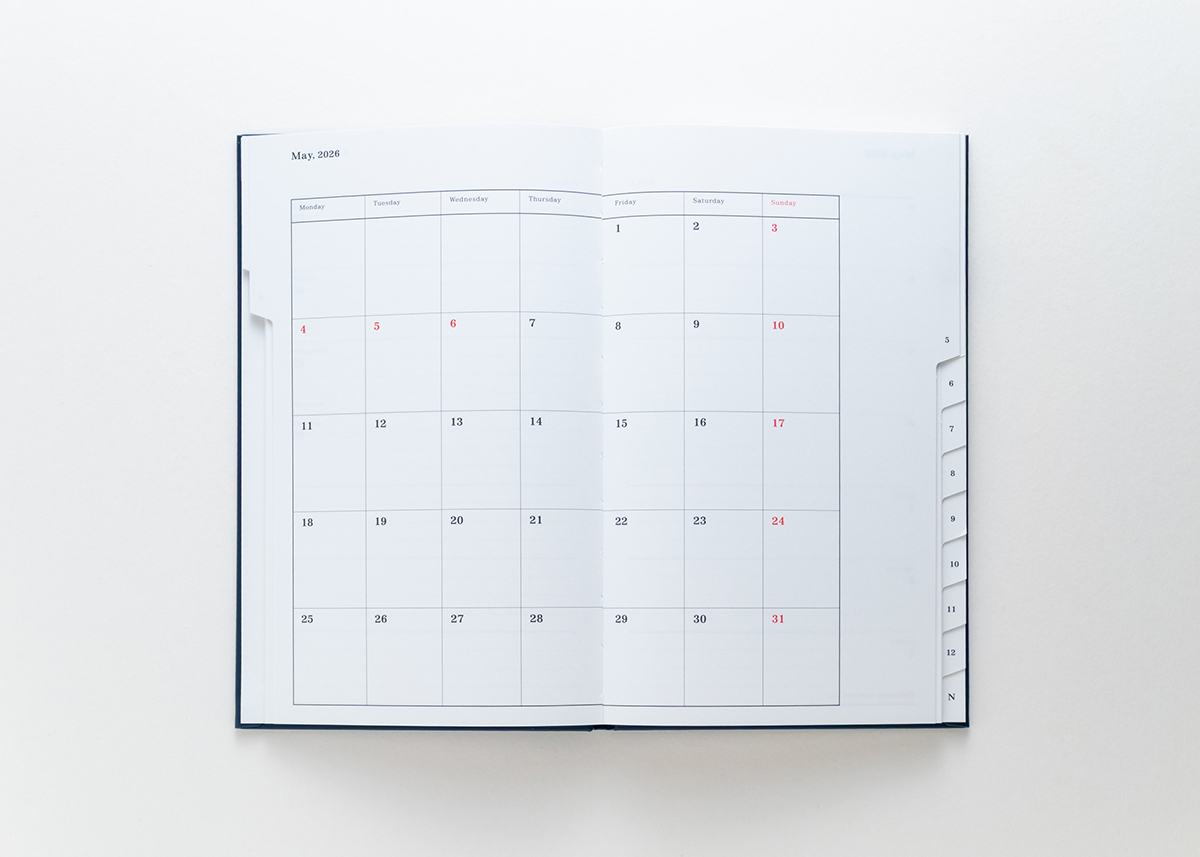

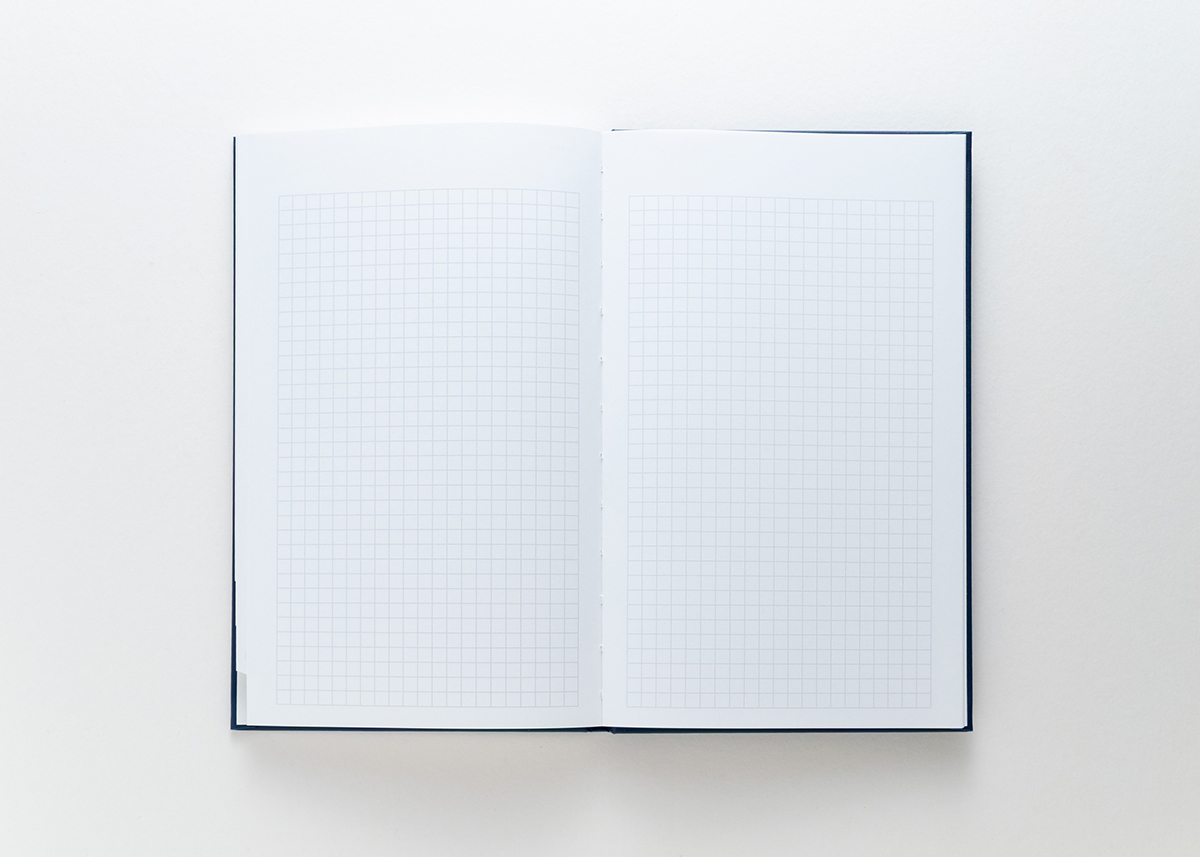

葛󠄀西:スケジュール部分に関しては、巻頭に2年分のカレンダーと中長期的な予定が書き込める「Year Planner」があり、各月ページは月始めに見開き1か月のカレンダーがついていて、その後は見開き単位で片側に1週間の予定、対向の右ページはメモ欄という構成で繰り返しています。巻末には「N」という5ミリ方眼のノートを34ページ設けました。方眼の寸法や点の大きさをさまざまに試して、定規代わりにもなるし、図も書きやすいということから5ミリ方眼に落ち着きました。

—すごく潔いデザインですね。「ダイアリー」にしようという話はわりと早めに確定したのでしょうか?

葛󠄀西:そうですね。手帳ではなく日記帳である「ダイアリー」というのは安東さんとの話のなかで出てきました。あとは、スマホとかと併用して使ってほしいという意味も込めて、できるだけ自由な使い方ができるようにデザインを詰めていきました。いままで僕は、いつも手帳と一緒にスケッチブックを持ち歩いていたんですが、「ANDO GALLERY DIARY」を使うようになって持ち歩かなくなりました。

—数字の書体や罫線、色などをデザインしていくうえでは、どんな点を意識されましたか?

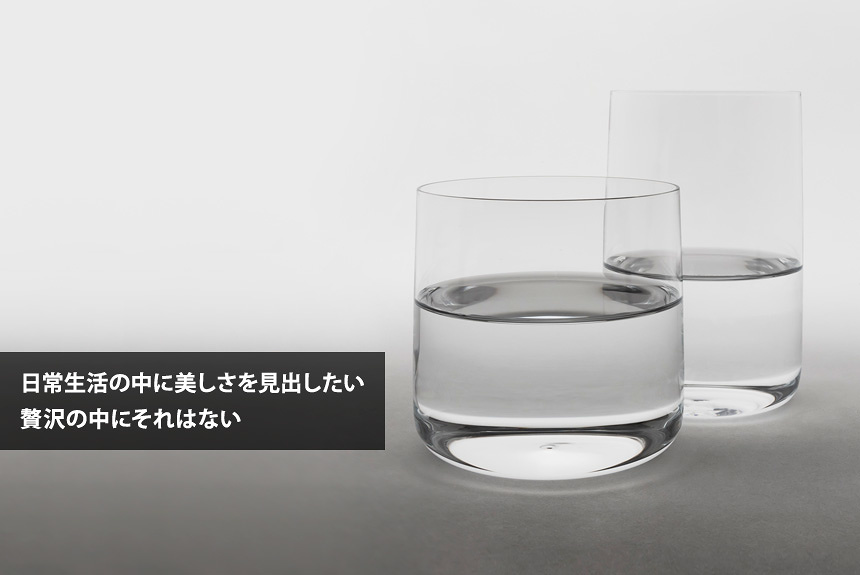

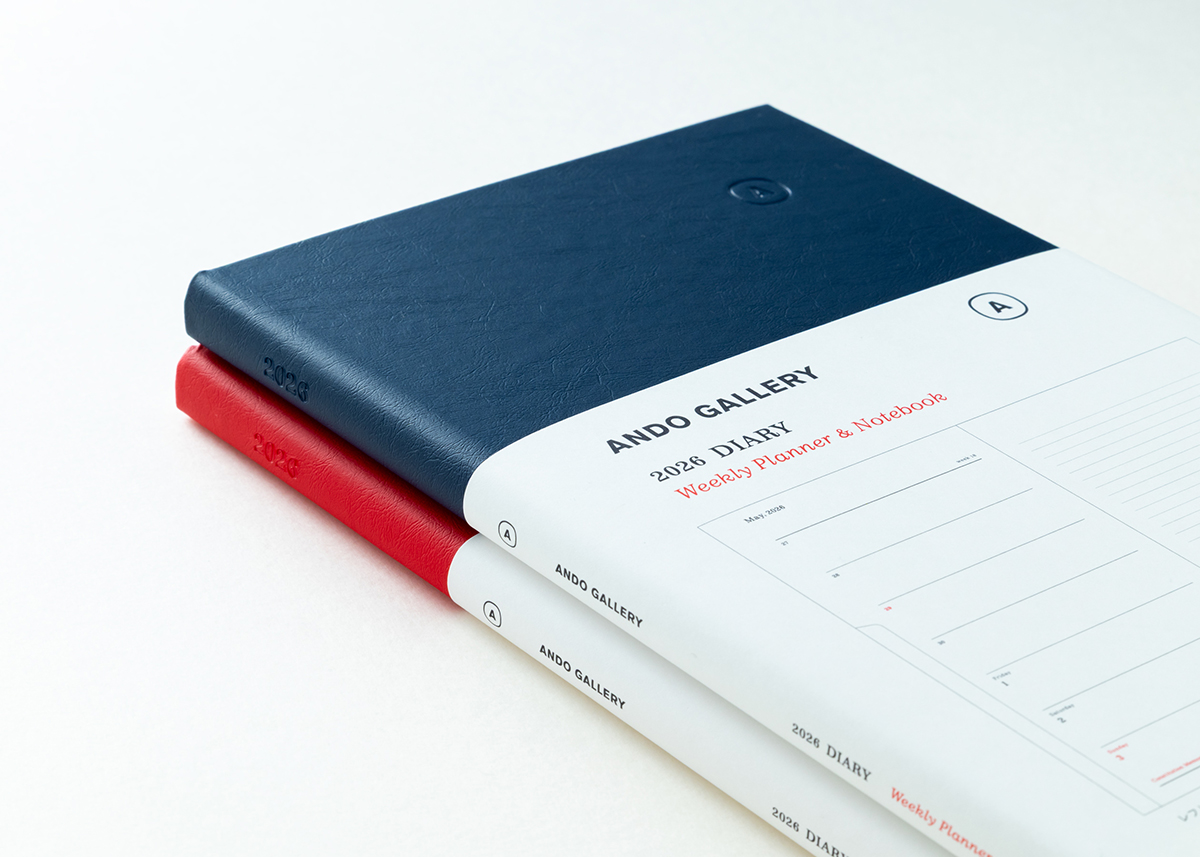

葛󠄀西:ANDO GALLERYでは、すでに「ANDO GALLERY CALENDAR」ともうひとつ「ANDO'S GLASS」というジャスパー・モリソンがデザインしたグラスを発売しています(関連記事:誰もが手に入れられる一流のデザイン「ANDO'S GLASS」の秘密)。僕はそのロゴやパッケージのデザインも担当していますが、ANDO GALLERYはひとつのブランドなんですよね。なので、ANDO GALLERYというブランドでダイアリーを出すとしたら、どうしたらいいだろうと考え、基本的なところはカレンダーのデザインを踏襲し、デザインを詰めていきました。

なので、使う色は紺と赤の2色。よく黒と言われるんですが、あれは濃い紺なんです。毎日眺めるものなので、黒よりも目に優しい紺にしています。あとは、定番っぽさみたいなことも考えました。紺色は、正装の印象があって、折り目正しい。そんなフレッシュマンのような雰囲気が表現できるのではと思いました。

色、数字、罫線へのこだわり。「デザインを感じさせないデザイン」を突き詰めて

—カレンダーを使っていますが、色が紺だったなんて、気にしたことはありませんでした。「ANDO GALLERY DIARY」では、実線の罫線2種類の太さのものがスケジュール部分に使用されており、ウィークリーの対向と巻末のメモ欄はすごく細かい点線になっています。そうした罫線の種類や、数字の書体、造本でこだわった点を教えてください。

葛󠄀西:書体はすべてカレンダーのデザインを踏襲しています。罫線の太さやスタイルに関しては、できるだけ要素を少なくしたいという思いがあり、いろいろと試していくうちに罫線の太さは2種類になりました。メモ欄は文章だけではなく、絵や図形のメモをすることも多いだろうから点線にしています。

造本では開き心地と書き心地、紙の厚さ、そしてあまり高価なものにならないよう、バランスを見ながら印刷所と検討を進めていきました。罫線の種類などに関しても、カレンダーと同じGRAPHという印刷会社で刷っているんですが、担当者がすごく熱意のある方でいろんな種類のものを試してくれたので、相談をしながら決めていきました。

—手帳って軽さを求めるためにすごくペラペラな紙で、筆記具によっては裏写りしてしまったりする恐れもありますが、これはわりとしっかりした紙を使っている印象でした。でも、決して分厚いわけではなく、一冊になった時に適度な厚みで軽やかな印象かつ存在感がある。どことなく品性が感じられる佇まいです。

葛󠄀西:月や曜日、そして祭日まで英語表記になっていて、使う方によっては使い慣れるまでに、少し不便だと感じるところがあるかもしれません。

あと、細かいところを言うと、各月の始め部分にタブをつけたかったので、月の始まりに見開きマンスリーのカレンダーを入れて、それからウィークリーのダイアリーが続いています。そうすると前の月からの日にちがダブって、どうしても無駄な欄が出てきちゃうんですね。そのように流れを優先し、目をつむった部分もあります。また、デザインの細い部分でこだわった箇所も多々ありますが、最終的な目標は、デザインを感じさせるのではなく、実用品に徹したいと思ってのことです。

葛󠄀西薫が語る「手書きの良さ」。メモした以上の記憶が浮かび、アイデアが広がっていく

—進めていくうえで、ANDO GALLERYの安東さんと議論になったところがあると聞きました。それについて教えていただいてもいいでしょうか?

葛󠄀西:安東さんはANDO GALLERYという名前が前面に出てくるのをすごく嫌がっていて。カレンダーの時にも、ギャラリー名や僕の名前はほとんどわからないような場所にしか書いていません。ANDO'S GLASSの時も同じです。「ANDO GALLERY DIARY」をデザインしていて、何かさりげないかたちでブランドとしてのロゴマークを入れたいと思いました。それには当初大反対されました(笑)。でも5年、10年と成長していくうえで、このマークが小さく空押ししてあることが効いてくるんじゃないかなという思いがありました。安心感の目印というか。なので、最後までロゴを入れた案は押し通しました。

—書き心地にこだわったとおっしゃいました。なかなか手書きをすることも少なくなってきた人も多いと思いますが、手で紙に書くことについての想いを聞かせてください。

葛󠄀西:1週間のスケジュールの右ページにメモをつけたことで、ある日のメモを振り返ったとき、そのメモの情報だけではない記憶が浮かんできます。例えば走り書きしていたときは、急いでいたのかなとか、書いたときの状況まで思い出されるような。普段からノートに書き慣れていると、あのメモはノートの何ページくらいにあったかとか、ページのどの位置に書いたかみたいなことも憶えていて。記憶って面白いですよね。そのメモからアイデアが広がって、次の企画が生まれることももちろんあります。どんな汚い文字だったとしても、そのときの気分が思い出せる。書いたときの気持ちを辿ることができる、そこが手書きのよさだと思います。だからこのダイアリーは、単にスケジュールが書かれているだけではなく、自分の日記帳でありアーカイブにもなっている。そこが面白いですよね。

いまの世の中は、何でも効率化が叫ばれています。便利な部分はあると思いつつも、僕は賛成していません。「ANDO GALLERY DIARY」のデザインを受けたのも、ある意味、いま世の中に対して物申したい部分もあったからだと思います。手でメモを書くことって、ある種非効率なことかもしれませんが、すごく大事なことだと思います。「ANDO GALLERY DIARY」で、改めて「書く(描く)喜び」を感じてもらえたら嬉しいです。

—ありがとうございます。もうひとつ最後につけ加えたいんですが、カレンダーにしてもダイアリーにしても生活のなかで美しいものに触れることって、すごく重要な気がしています。デザインを気にさせない実用品でありながら、一つひとつのディテールを見ると、美しい。持っていてうれしくなります。モノを持たない人も増えてきた時代だからこそ、そこも大事なのだなと、本日モノを見せていただきながらお話をうかがって感じました。ありがとうございました。

- 商品情報

-

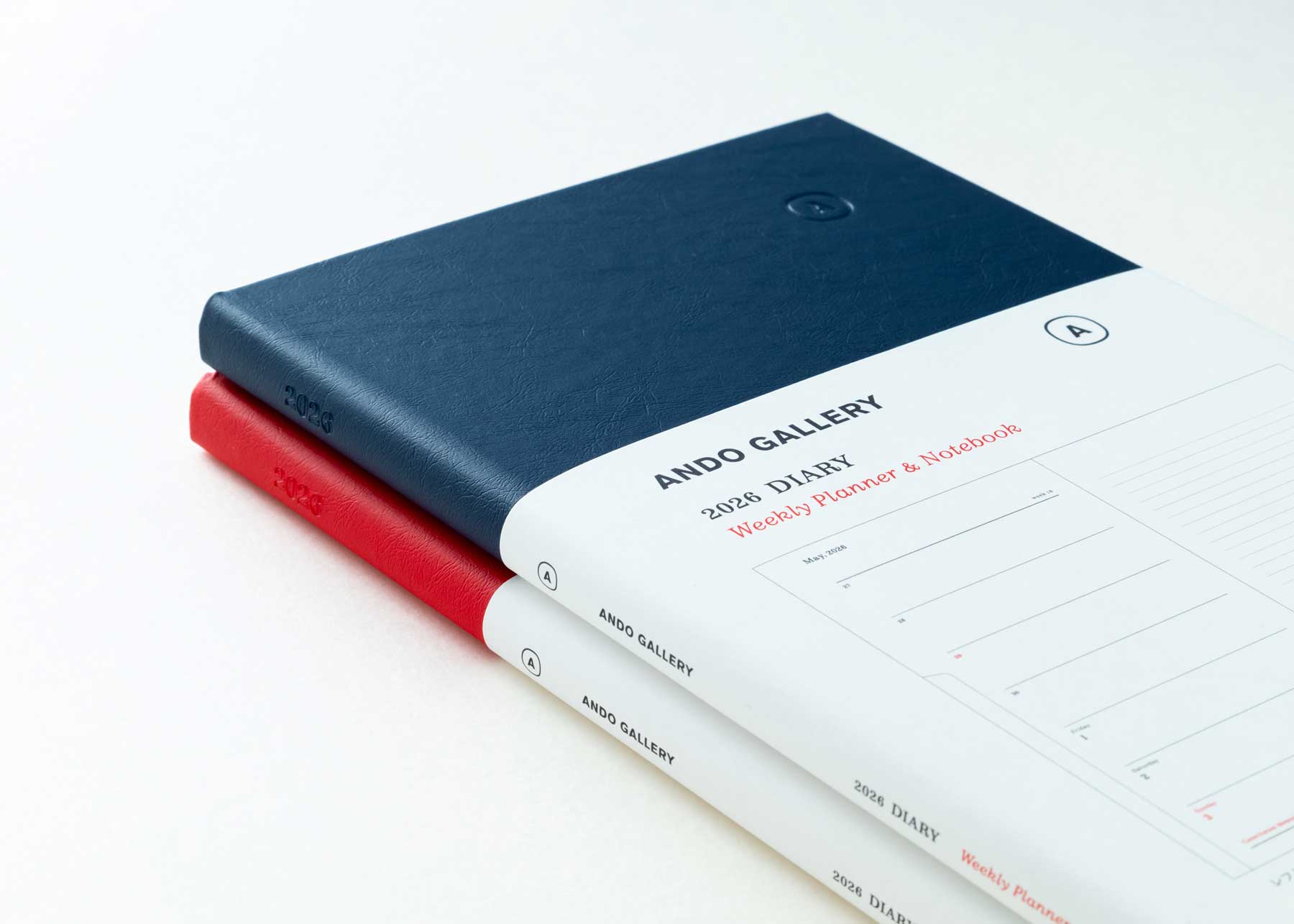

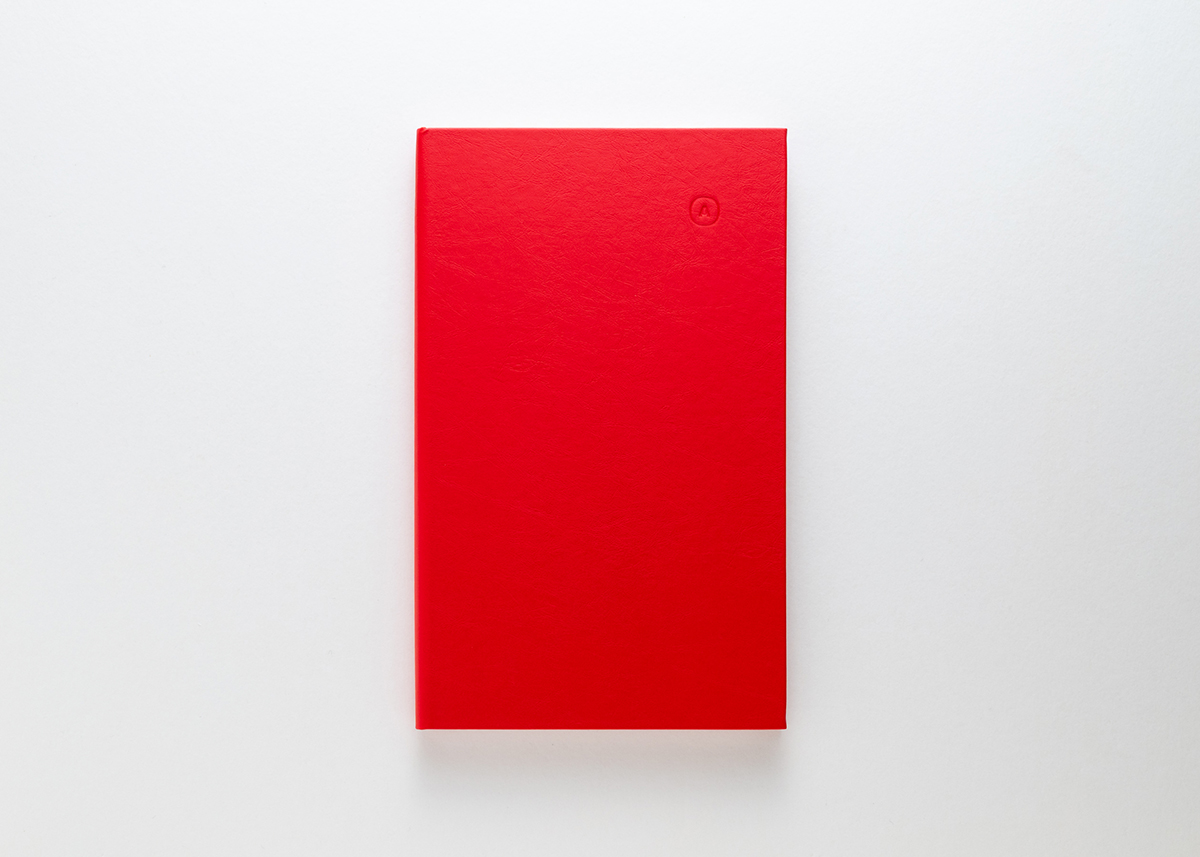

ANDO GALLERY 2026 DIARY

ANDO GALLERY 2026 DIARY

紺/赤

価格:2,970円(税込)

- 商品情報

-

ANDO GALLERY 2026 CALENDAR

ANDO GALLERY 2026 CALENDAR

罫線なし/罫線あり

価格:1,540円(税込)

- サイト情報

-

『ANDO MAGAZINE INTERVIEW 001 葛󠄀西薫』

『ANDO MAGAZINE INTERVIEW 001 葛󠄀西薫』

ANDO MAGAZINEは、アート・建築・デザインのプロデュースを行うANDO GALLERYが運営するインタビューマガジン。第1回目には、葛󠄀西薫が出演している。

- プロフィール

-

- 葛󠄀西薫 (かさい・かおる)

-

アートディレクター。1973年 (株) サン・アド入社。サントリー、ユナイテッドアローズ、虎屋などの広告制作およびアートディレクション、映画演劇の宣伝制作、SUNTORY、六本木商店街振興組合、ANDO GALLERYのCI計画ほか、パッケージデザイン、装丁など活動は多岐。著書に『図録 葛󠄀西薫1968』(ADP) 。東京ADCグランプリ、毎日デザイン賞、講談社出版文化賞ブックデザイン賞、亀倉雄策賞など受賞。

- フィードバック 27

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-