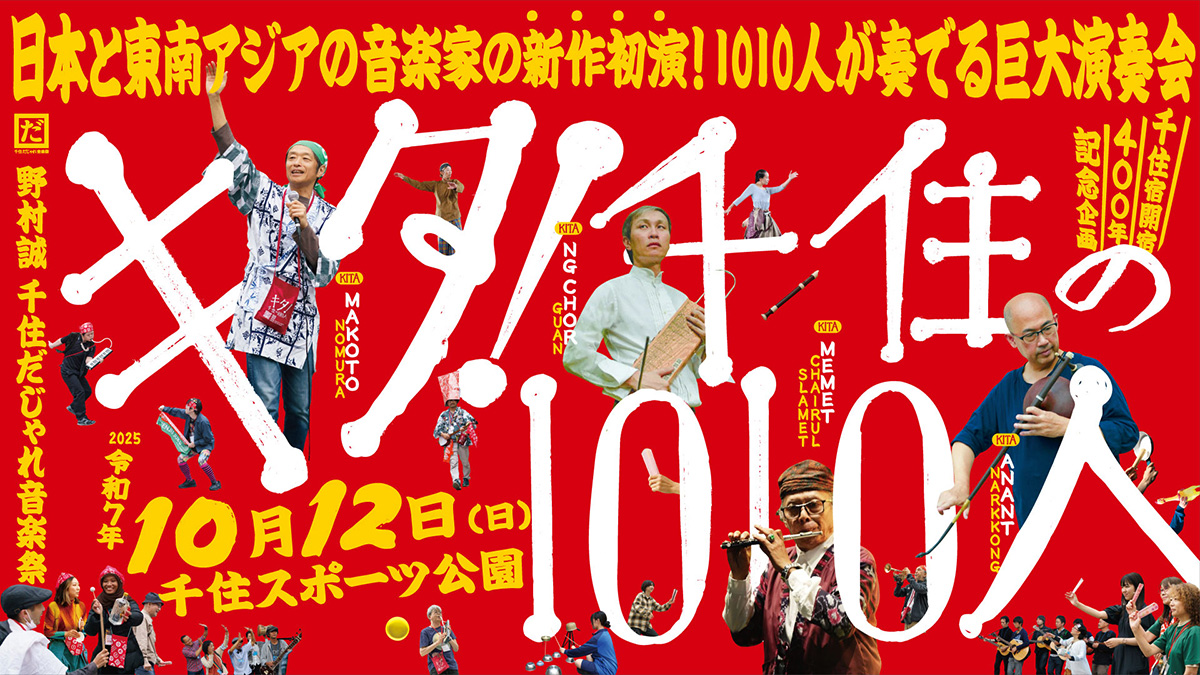

「だじゃれ音楽」をテーマとするユニークな音楽祭が2025年10月、開催される。作曲家、野村誠のディレクションのもと、千住スポーツ公園(東京都足立区千住緑町)に1010人もの人々が集まり、荒唐無稽なだじゃれ音楽の世界を繰り広げる参加型コンサート『キタ!千住の1010人』だ。今回は、その「だじゃれ音楽」の発案者である野村誠と、シンガーソングライターの中村佳穂が対話する。

まちなかアートプロジェクト「アートアクセスあだち 音まち千住の縁(通称:音まち)」の一環として『千住だじゃれ音楽祭』が発足したのは2011年。以降、千住はだじゃれ音楽の聖地となり、さまざまな取り組みが行われてきた。2014年には東京都中央卸売市場足立市場を会場に1010人の演奏者によるコンサート『千住の1010人』が初開催。2020年には2回目の開催が予定されていたものの、コロナ禍により中止となり、今回実に11年ぶりの開催となる。

本公演のディレクターである野村は、断絶が進む世界をもう一度つなぐためのものとしてだじゃれ音楽を捉えている。では、だじゃれ音楽は世界をどのように変えることができるのだろうか? そして、「歌は空間をつなぐ接着剤」と話す中村は、野村の思想とどのように対峙するのだろうか。だじゃれと音楽によって世界を変える方法について、しなやかな会話が繰り広げられた。

異なるもの同士をつなげる「だじゃれ音楽」。洗練の逆をいく「だ/駄」の存在の尊さ

─まず「だじゃれ音楽」とは何か、野村さんが考える定義を教えてください。

野村誠(以下、野村):だじゃれというのは、意味が異なる言葉が音だけでつながっているものですよね。なので「だじゃれ音楽」とは、だじゃれによってつながらないものをつなげる音楽プロジェクトです。あと、「しゃれ」ではなく「だじゃれ」であることもポイント。洗練されたものではなく、「もはやダメなんじゃないの?」と思われるような、洗練の逆をいくものを尊重しています。「しゃれ」にはセンスが必要だけど、「だじゃれ」では必ずしもセンスが研ぎ澄まされている必要はないわけで、「だじゃれ」の「だ/駄」が大事なんです。

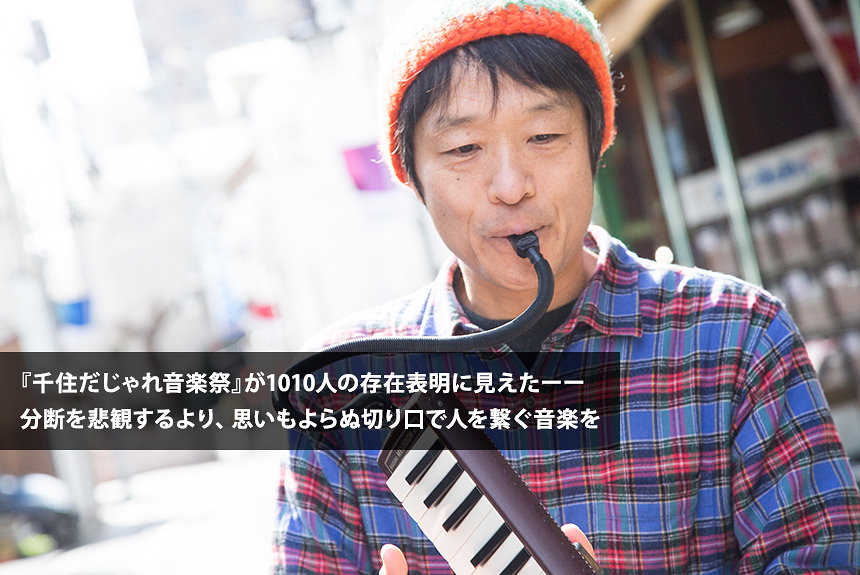

野村誠(のむら まこと)

交流から創作する作曲家、鍵盤ハーモニカ奏者、ピアニスト。日本相撲聞芸術作曲家協議会(JACSHA)理事として相撲を聞くことから作曲を実践する。『世界のしょうない音楽祭』(大阪)、『鳥取銀河鉄道祭』(鳥取)、『ガチャ・コン音楽祭』(滋賀)などのアートプロジェクトなどに携わる。『瓦の音楽』インドネシアツアー(インドネシア)、日英共同《Whaletone Opera》(イギリス)、テアトロ・ムジーク・インプロヴィーゾ(イタリア)など、30ヵ国以上でプロジェクトを実施し作品を発表。『千住だじゃれ音楽祭』ディレクター。著書に『音楽の未来を作曲する』(晶文社)ほか。

―だじゃれには聴く側を「クスッ」とさせるユーモアも必要ですね。

野村:ユーモアは固定化された視点をずらすので、とても大切です。だじゃれ音楽って笑いだけを目的にしているわけではなくって、音楽ですから、喜怒哀楽すべてが含まれます。ただ、作曲家として「笑い」に取り組むのって、勇気がいることでもあるんですよね。そもそもだじゃれを言うことって、リスクがあるじゃないですか。

―すべるというリスクがありますよね(笑)。

野村:そうなんです。そもそも僕自身、だじゃれが苦手だし。だから、だじゃれを言ってもいいし、言わなくてもいい。すべっても、それが創作に結びつく。そんな気軽に参加できる場をつくろうと思って活動しています。

―だじゃれ音楽とはどのようなものか、いくつかサンプルを挙げていただけないでしょうか。

野村:歌詞がだじゃれになっているようなだじゃれソングもあれば、音楽をやるうえでのルールがだじゃれになっていることもあります。たとえば、“ファンファーレ騒動”は、巨大団扇(ファン)に「ファ」「レ」「ソ」「ド」の音が記され楽譜になっている曲です。この場合、最初に「ファンファーレ騒動」という言葉があって、その言葉が音楽のルールになっているんです。あるいは“ケロリン唱”。この曲は風呂桶のケロリンに捧げたもので、「ケロ」と「リン」を輪唱していくアカペラの曲です。

中村佳穂(以下、中村):おもしろいですね(笑)。

中村佳穂(なかむら かほ)

1992年生まれ、ミュージシャン。20歳から京都にて音楽活動をスタート。ソロ、デュオ、バンド、さまざまな形態で、その音楽性を拡張させ続けている。2018年アルバム『AINOU』を発表。2019年、7・8・9月に配信シングルをリリース、その3曲を収録したCDを発表。2019年、FUJI ROCK FESTIVAL フィールド・オブ・ヘブン出演、同年12月新木場スタジオコーストにて自主企画『うたのげんざいち2019』を開催するなど、数々の公演を行っている。2021年6月“アイミル”配信限定リリース。細田守監督最新作「竜とそばかすの姫」主人公すず/Belle の声、うたを担当。

野村:タイの民族音楽学者、アナン・ナルコンは“ニュー・ミュージック”という曲を作ってくれました。タイ語で指のことを「ニュー」と言うらしいんですよ。「これからニュー・ミュージックをやります」と言って、指をこすったりしながら「ニュー(指)ミュージック」を演奏してくれました。

―中村さんはだじゃれはいかがですか? 日常的によく口にしていますか?

中村:いやー、どうでしょうね。周りはよく言ってると思いますけど(笑)。私の曲にもダブルミーニングの歌詞は結構あると思いますね。たとえば“GUM”という曲には「その瞳の奥 くだらない話の中」という歌詞があるんですけど、「その瞳のおくだらない話の中」と言葉をつなげちゃうんですよ。そう歌うことで、ずっとループしているような感じになるんです。座りきらない感じというか。

―言葉の意味が揺さぶられるような感覚がありますよね。

中村:あと、さっき野村さんが音楽をやるうえでのルールがだじゃれになっている例を話してくれましたが、私もライブでそういうルールを設けることがありますね。たとえば曲を演奏中、私が突然「16!」って言うと、バンドがダッ! ダッ! ダッ! ダッ! と16回繰り返し、また同じところに戻るとか。

野村:へー、おもしろい!

中村:誰かがカウントし忘れて17回やっちゃうこともあって(笑)。そういうことをやるだけで、急に場の空気がほぐれるんですよ。楽譜は演奏側しか把握していないけど、数を数えることはお客さんもできるので、みんなで音楽のルールを共有できるし。

―楽譜に基づいて曲を再現するのではなく、音で遊ぶという感覚ですよね。

中村:うん、そうですね!

野村:事前に練習してきたことを演奏するときって、ある種の安定感があるじゃないですか。でも、いまお話していただいた即興的なことって、緊張感を生み出しますよね。中村さんが直感で口にした数字の時間をみんなが生きている。おもしろい! それぞライブですね!

ホルンとホラ貝が同じグループに。カオスでバラバラ、でも「世界のかたちとはこういうものです」

―前回のインタビュー(参考記事:だじゃれで超える分断。音が繋ぐ人。『だじゃれ音楽祭』のロマン)でも話してくださったように、野村さんはだじゃれ音楽を社会の分断をつなぐものとして考えていますよね。そのような考えに至ったきっかけは何だったのでしょうか。

野村:東日本大震災のあと、原発のことなどを語り合う場やデモに通い始めたんです。そういう場には女性が多く、おじさんがほとんどいなかった。逆に国会はおじさんがマジョリティで、男の人たちを中心にあらゆることが決められていく。そういったジェンダーの問題に取り組むには、おじさんたちと接点をもたなきゃいけないと思った。おじさんたちはだじゃれが好きだし、自分もおじさんになってきたから、「だじゃれ音楽」を始めようと思ったんです。

―だじゃれによって、普段の暮らしでは接点のない人たち同士をつなげるということでもありますよね。

野村:そうですね。インターネットのアルゴリズムによって自分が興味あるものだけが推奨される時代、自分と関係ないものとどうやって出会えるんだろう? と考えたんですよ。だじゃれは音が一緒というだけで関連がない言葉をつなぎ合わせるナンセンスなところが最大の特長で、関係ないものをつなげる装置であると思ったんです。

中村:今回のお話を聞いたとき、一番最初に気になったのが『キタ!千住の1010人』のグルーピングの広さだったんですよ。たとえば金管グループにホルンとホラ貝を一緒に募集してますけど、こういうことってあまりしないですよね。

―音の大きさ自体がだいぶ違いますよね。

中村:そうなんですよ。でも、『キタ!千住の1010人』の募集の仕方はすごく大らかで、いい意味でのカオスが生まれると思うんですよね。野村さんはそのカオスをまとめようとしているのか、その場所で起きることを楽しみにしているのか、どこに向かってこの場所をつくろうとされているのか気になっていました。

野村:たしかに当日はかなりのカオスになるはずなんですけど、僕はカオスをオーケストレーションして美しく響かせるのは得意なんです。想定外の楽器が集まってきても、格別な音楽体験にできる現場をアレンジする能力に自信があるんですね。で、「自分が思っている社会や世界は、バラバラだけど美しく共鳴し合える」と言いたくて。

―社会や世界はこんなにもカオス的でこんがらがっている、と?

野村:そうですね。全員が楽器と音量、ピッチを揃えて、同じフレーズをユニゾンで弾く美しさもありますが、音量も楽器もバラバラ、ピッチもずれているのに、すごく美しいという不統一の美意識の世界。実際、僕たちはそういう世界で生きていると思うんですね。みんなバラバラでいいし、揃ってなくてもいいけど、そこは僕が調整するよという。

中村:『キタ!千住の1010人』にはそれこそ石を鳴らす人がいたり、金管楽器を鳴らす人がいたり、いろんな音を出す人たちがいるわけですけど、野村さんはどう調整するんですか?

野村:そこは楽器の組み合わせや構成で工夫していますね。たとえば“ケロリン唱”で、1010人が一斉に声を出したあと、その声がフェイドアウトするなかから静かなカリンバや口琴が聞こえてくるとか。大きな音の余韻の直後に、小さな音が魅力的に響くんですよね。

―普段会わない人と一緒に音を鳴らすというのは特別な体験ですよね。それこそ趣味の合う友人たちと一緒に音を鳴らすのとは違うおもしろさがありそうです。

野村:今回はあえてリハーサルを何度も設けたんです。1010人をマスとして扱うのでなく、できるだけ一人ひとりに対峙したかった。だから今回は複数のリハーサルを設定し、さらに複数のグループごとに集まるところから始めることにしました。リハーサルでは、20人ぐらいで集まるグループ練習があって、そのグループが何組も集まる100人規模の全体練習があり、本番を迎えるという組み方をしたんですよ。20人のグループ練習の段階で友達になることもあるだろうし、お互いのことを多少わかったうえで演奏することになるんです。20人を起点にしたら、個人の意見や個性が反映されやすいと思ったんです。

―そうした構成もまた、社会の構造と一緒ですよね。小さな集団があって、それが集まることで巨大な社会がかたちづくられるという。

野村:そうですね。総理大臣とか党首みたいな人がトップダウンで、「こうしなさい!」というやり方ではないんです。「バラバラを活かしながらアンサンブルをつくる、意見を反映しながら調整してつくるという体験をみんなでしよう」ということなんですね。

2014年に開催した「アートアクセスあだち 音まち千住の縁|野村誠 千住だじゃれ音楽祭『千住の 1010 人』」の様子 撮影:加藤健

「歌は空間をつなぐ接着剤」——中村佳穂が大人数での合奏を試みてきた背景とは?

―中村さんもまた、これまでの活動のなかで、たびたび大人数で音楽を奏でてきましたよね。2018年の自主企画ライブイベント『SING US』では制作中の音源を事前配布し、来場者とともに合唱を試みていましたし、2022年のツアー『中村佳穂 TOUR ✌︎ NIA・nea』ではコーラスメンバーを公募し、男女30人のコーラス隊を従えて“アイミル”を合唱しました。こうした試みの背景にはどんな思いがあったのでしょうか。

中村:自分にとっての「当たり前」って、ほかの人にとっての「当たり前」じゃない可能性があるわけですよね。たとえば、私にとって2000人の前で演奏することは当たり前だけど、普段ステージに上がることのない中学生やそのお母さんにとっては当たり前のことではないわけです。何か月も前から準備をして、私よりもエネルギーを注いでくれるんですよね。そういう方々が舞台に上がることによって、当日の空気がまったく違うんですよ。キラキラしてくるんです。

野村:特別な空気になりますよね。

中村:そうなんですよ。その状況が単純に楽しくて。こんな舞台、見たことない! とうれしくなるんです。

―必ずしも歌のうまい人だけを集めているわけじゃない?

中村:まったく。2022年のツアーのときは30人の枠に1000組ぐらいの応募が来たんですけど、抽選で選びました。応募するとき、コメントも書けるようにしていて、「普段は電車の車掌をやっていて、毎日電車を車庫に入れるとき、中村さんの曲を聴いてます」という方も応募してくれましたね。

野村:リハーサルは当日やるんですよね。どんな感じなんですか?

中村:みなさん練習しまくっているので、堂々としてますね。服も自由なので、人それぞれで。めっちゃおしゃれする人もいるし、普段通りの人もいました。そのライブでは観に来てくれた2000人のお客さんにも歌ってもらったので、舞台上と舞台下が鏡合わせになった感じでした。お客さんからすると、親子やカップルが楽しそうに歌っている光景を前にすると、自分も歌いやすいのかも。

―大竹昭子さんの対談集『うたのげんざいち遍歴』(カタリココ文庫)のなかで中村さんは「歌を空間をつなぐ接着剤のように考えている」と発言していましたが、まさに歌を通して舞台上の30人と観客の2000人がつながっている状態ですよね。

中村:そうですね。そのライブでは「私を見てほしい」という感覚はなくて、自分のことを「歌を機能させるための指揮者」だと考えていました。

野村:おもしろいですね。「みんながひとつになった」というと、同じ考えを共有した状態をイメージしがちだけど、そんなことは全然ないと思うんですよ。同じ音楽をみんなで共有しているんだけど、ひとりひとりの服も違うし、きっと違うことを考えている。それぞれが体験している音楽は全然違うんだけど、何かを共有した状態でそれぞれの音楽を体験することが素敵なんです。

コスパやタイパで排除されるものこそが大事なんだ。断絶が進む社会で、「だ/駄」から見出す光

2014年に開催した「アートアクセスあだち 音まち千住の縁|野村誠 千住だじゃれ音楽祭『千住の 1010 人』」の様子 撮影:加藤健

―今回の『キタ!千住の1010人』は2014年の前回からじつに11年ぶりの開催となるわけですが、11年のあいだに社会の断絶はさらに深まったように感じます。日本においてもレイシズムや経済格差の問題は深刻化していますが、そうした時代の変化についておふたりはどう感じているのでしょうか。

野村:断絶に対する危機感もあるんですけど、それ以上に、社会が変わる素地がいっぱい準備されてるようにも思うんです。『キタ!千住の1010人』に出演する5人のゲスト音楽家をはじめとした若い世代の問題意識や活動が、本当に素晴らしいと期待して見ています。彼女/彼らはまだ社会での影響力が少ないかもしれないけど、いまの社会の状況に対して批評的な視点を持っていて、地に足がついた状態でオリジナルな活動を始めているのです。簡単に絶望したくなるような世界だけど、希望はあるし、いい時代にできるはずなんです。

―前回のインタビューでも野村さんは同じことをおっしゃっていましたよね。社会の断絶はあるけど、そこで悲観していられないと。

野村:そうですね。SNSを眺めていると、断片的な情報がいっぱい流れてきて、悲観的なほうへ洗脳されそうになるじゃないですか。今日みたいに実際に会って話してみると、全然違うんです。1010人が同じ場所に集まってみる、普段接点のない人と交流する、こういう体験があると勇気をもらい、悲観的じゃなくなりますよ。

中村:コロナ禍でいろんな活動が制限されたとき、「だじゃれ」の「だ/駄」の部分が排除されてしまったと思うんですよ。たとえば、ライブハウスなどは「だ/駄」の部分が多いですよね。ダラダラとやりたいことだけをやるバンドがいたり、MCで延々喋る人がいたり。完璧なショウケースって「すごかったね」で終わる部分があるというか。でも、「だ/駄」から生まれるものってたくさんあると思うんです。

野村:そうそう、そのほうが文化的に豊かですよね。

中村:最近、私の一回り下の世代のクリエイターと話しているのですが、個人で「だ/駄」を楽しんでいる人たちも多いんですよね。楽しいことをSNSに投稿するんじゃなくて、近くの友達とシェアしている。今、2000年以降に生まれた方と喋るのがすごく楽しいんです。「佳穂さんってふだん何やってるんすか? とりあえず、2時間ぐらい散歩して帰ります?」みたいなテンションで話しかけてくれるんですよ。

―上の世代はそういう提案はしないですよね。2時間も相手の時間を奪ってしまうことへの罪悪感がある。

中村:そうなんですよ。でも、そういう人たちは個人同士のつながりでしかないので、大きなコミュニティーにはなっていない感じがしますね。なので意識して下の世代に話を聞きにいってるんです。「今、何が楽しいの?」って。目の前の人たちの話に耳を傾けていると、世界が広がっていくんですよ。

―野村さんが最初に話していた「だじゃれの『だ/駄』が大事なんだ」という話に戻ってきましたね。無駄だと思っていたことがじつは大事だという。

野村:そうそう。無駄なことこそが一番大切なんです。コスパやタイパという概念によって排除されているところが旨味であり醍醐味なんだと思いますよ!

中村:あはは、その通りですね!

―10月12日の『キタ!千住の1010人』も楽しみになってきました。お話を聞いていてもどういうことが行われるのか、当日現場に行くまで全貌が掴めないところがかえって興味をそそられます。

野村:今回どんなことが行われるか、僕が一番わかっていると思うんですけど、そんな僕でも本番にならないと何が起こるのかわからない(笑)。このあとリハーサルを重ねていく中で、どんな登場人物が現れてくるのか、僕も楽しみです。

中村佳穂 ヘアメイク:MOE HIKIDA

- イベント情報

-

- プロジェクト情報

-

アートアクセスあだち 音まち千住の縁(音まち)

アートアクセスあだち 音まち千住の縁(音まち)

アートを通じた新たなコミュニケーション(縁)を生み出すことをめざす市民参加型のアートプロジェクトです。足立区千住地域を中心に、市民とアーティストが協働して、「音」をテーマにさまざまなまちなかプログラムを展開しています。日本家屋「仲町の家」も文化サロンとして土日月・祝日にオープン中。

- プロフィール

-

- 野村誠 (のむら まこと)

-

交流から創作する作曲家、鍵盤ハーモニカ奏者、ピアニスト。日本相撲聞芸術作曲家協議会(JACSHA)理事として相撲を聞くことから作曲を実践する。『世界のしょうない音楽祭』(大阪)、『鳥取銀河鉄道祭』(鳥取)、『ガチャ・コン音楽祭』(滋賀)などのアートプロジェクトなどに携わる。『瓦の音楽』インドネシアツアー(インドネシア)、日英共同《Whaletone Opera》(イギリス)、テアトロ・ムジーク・インプロヴィーゾ(イタリア)など、30ヵ国以上でプロジェクトを実施し作品を発表。『千住だじゃれ音楽祭』ディレクター。著書に『音楽の未来を作曲する』(晶文社)ほか。

- 中村佳穂 (なかむら かほ)

-

1992年生まれ、ミュージシャン。20歳から京都にて音楽活動をスタート。ソロ、デュオ、バンド、さまざまな形態で、その音楽性を拡張させ続けている。2018年アルバム『AINOU』を発表。2019年、7・8・9月に配信シングルをリリース、その3曲を収録したCDを発表。2019年、FUJI ROCK FESTIVAL フィールド・オブ・ヘブン出演、同年12月新木場スタジオコーストにて自主企画『うたのげんざいち2019』を開催するなど、数々の公演を行っている。2021年6月“アイミル”配信限定リリース。細田守監督最新作「竜とそばかすの姫」主人公すず/Belle の声、うたを担当。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-