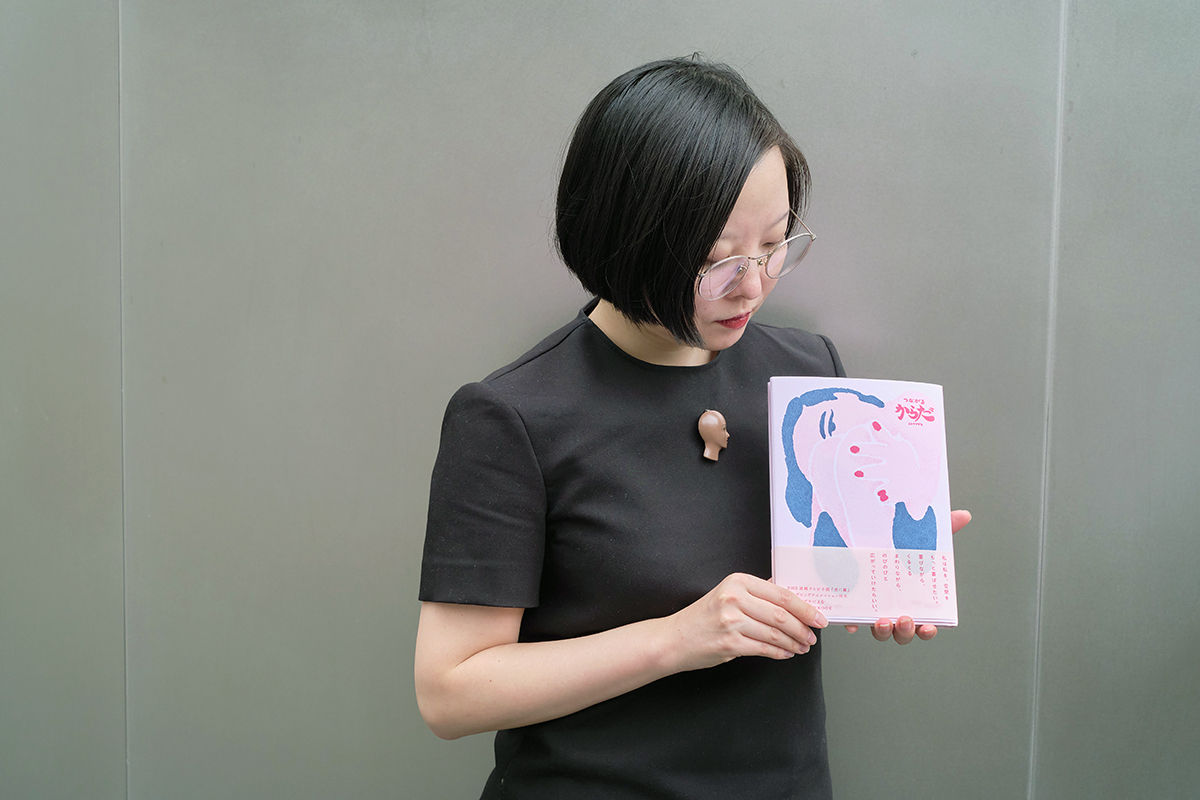

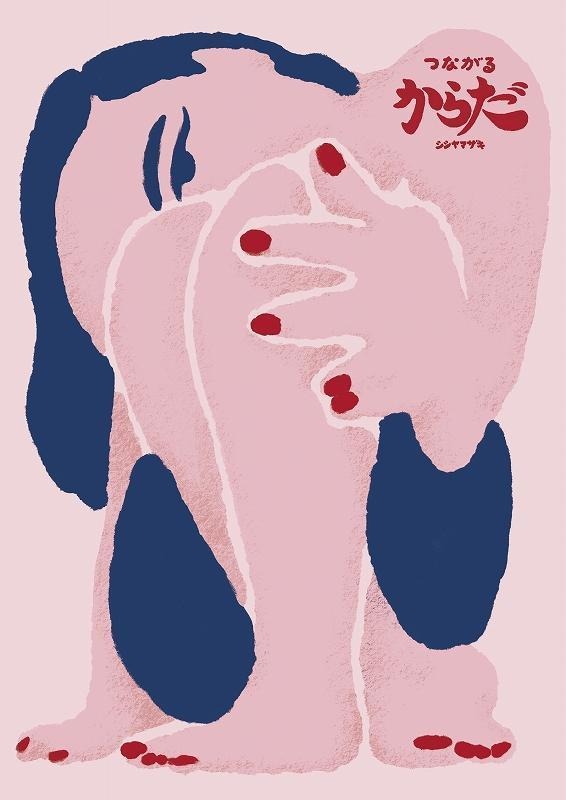

NHK連続テレビ小説『虎に翼』のオープニング映像を手がけたことで一層注目を集め、この10月には作品集『つながるからだ』を出版したアーティスト、シシヤマザキ。ヌルヌルと動くロストスコープアニメーションを独自の表現方法として確立し、絵画や陶芸、パフォーマンスなど幅広く活躍している。作品は温かみのある桃色が特徴的で「シシピンク」と呼ばれることも。

そんなシシが、Podcast番組『聞くCINRA』にゲストとして登場してくれた。「とらつば」のオープニング制作のことをはじめ、「からだ」との向き合い方やケアのこと、体調良好の先にあった「シシピンク」の現在地のことなど、「からだ」と創作を軸に、たっぷり語ってもらった。本稿では、聞くCINRAの3回分の収録内容をピックアップして、記事にてお届けする。

『虎に翼』OPはどうつくった?多様な境遇の女性を、多様な絵柄で描く

—2024年に放映されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』のオープニング映像を手がけられたシシさん。私たちも毎日、感情を揺さぶられながら見ていました。反響がすごかったのではないかと思うのですが、当時を振り返っていかがですか。

シシヤマザキ(以下、シシ):私も当時、皆さんと一緒で、ドラマ本編が素晴らしすぎて毎日泣きながら見ていたので(笑)。いま住んでいる栃木県益子町で歩いているときにも「見ました」って言ってもらえてすごくうれしかったんですが、それよりも反射的に「あのドラマやばくないですか!?」みたいなことを反射的に返していましたね。

米津玄師 - さよーならまたいつか!「虎に翼」OPタイトルバック・フル Kenshi Yonezu - Sayonara, Mata Itsuka !

—オープニング映像の制作のお話もぜひおうかがいしたいです。シシさんはロストスコープアニメーションという手法をお使いになられていますが、あらためてどんなものか教えていただけますか?

シシ:ロトスコープは簡単に言えば、実写動画——私たちがiPhoneですぐ撮れるような映像——を上からなぞって(トレースして)、アニメーションにしていくという手法です。この手法を発明したのは、ベティちゃんやポパイなどを手がけた有名なアニメーション作家のフライシャー兄弟で、100年前からあるんです。例えばディズニーの『白雪姫』でも、人物の動きがぬるっとした印象を受けるシーンがあるんですが、そういう部分にロストスコープの手法が使われていますね。

シシヤマザキ

アーティスト。水彩画風の手描きロトスコープアニメーションを独自の表現方法として確立。独特のピンク色を多用した作品は、シシピンクと呼ばれている。 CHANEL、PRADAや資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当し、世界的に活躍。オリジナルアニメーション「YA‐NE‐SEN a Go Go」(2011)、「やますき、やまざき」(2013) は国内外問わず数多くのフェスティバルで上映。 2020年より陶芸制作に集中するため栃木県益子町に移住。2024年にNHK連続テレビ小説『虎に翼』のオープニング映像を手がけ話題を呼ぶ。陶芸や絵画のほか、歌を中心としたパフォーマンスを各地で開催するなど、多岐にわたり活躍中。

—トラディショナルな手法なんですね。『虎に翼』のオープニング映像も、ロトスコープアニメーションを使いながらつくられたんでしょうか?

シシ:そうですね。『虎に翼』のオープニングは人物の実写映像から、伊藤沙莉さんの部分だったら伊藤さんを撮影させていただいて、それをトレースしていくということをやっていました。

また、私は2020年から「シシヤマザキのお絵かき教室」というオンラインコミュニティをやっていて、そのメンバーさんと一緒につくっています。オープニング映像のなかで、本編の映像から切り出して使わせていただいたシーンがあって、絵のスタイルが入れ替わる場面があります。例えば戦災孤児が日本国憲法の書いてある新聞を見て座っているところや、よねさんの過去、貧しい田舎暮らしで台車を引いているときのシーンなどですね。瞬間瞬間で、絵柄が変わるので、YouTubeなどで映像を見返してもらったらうれしいです。

ドラマのなかでさまざまな境遇の女性たちが登場する、ということもうかがっていたので、どういったシーンを入れたらいいかということを相談させてもらいながら、多様な境遇の女性を多様なスタイルで描いてもらうということを、お絵かき教室のメンバーさんと一緒にやったんですね。さらに、映像ではお花がたくさん描かれていますが、それもメンバーさんにお花を好きなように描いてくださいとお願いして描いてもらったものを、バランスを見つつ編集して入れさせていただきました。

—多様な女性のイメージを、多様なスタイルで……!

シシ:自分ひとりではできないことでしたね。お絵かき教室のメンバーのなかにはアニメーションをつくったことがない人も多く、そもそも絵を全然描いてこなかったという方もいました。例えばAさんには「ここからここまでの5枚を描いてください」と、割り振らせてもらって。誰々さんが上手いから、ではなく、ランダムに。上手く描けるかではなくて、どこをどういう質感にしたいとか、どういう色にしたいかとか考えてもらいながら、好きな画材で描いてもらいました。皆さんにどう描いていただくかという点に関しては、ほとんどクオリティーコントロールはしていないんですよ。

—すごいですね。つくり方がもう『虎に翼』だ……。

作品集『つながるからだ』出版。落書きは「からだ試し」

—ロストスコープアニメーションは映像的にはどんな特徴があるのでしょうか?

シシ:やっぱり、何か不思議な「気持ち悪さ」みたいなものがあるな、と私は思っていて。なんかヌルヌルしているというか。私たちが普段から見慣れているキャラクターというのは、現実の人間のかたちから極端にデフォルメされているんですね。そのようなイラストやビジュアルに見慣れているがゆえに、実写をそのままトレースしたロストスコープアニメーションを見ると、なんだか脳にちょっとしたバグが起きるというか、実写をなぞってるからリアルになるかと思いきや、不思議な違和感があるんですよね。

YAMASUKI YAMAZAKI やますき、やまざき

—その逆説的な感じが面白いですね。さらにシシさんの場合は、ご自身をトレースしているから、ご自身が踊ったり動いたりする。そこがとてもユニークですよね。

シシ:そうですね。自分自身をキャラクターとしてトレースして、バリエーションをつけたり、自分の独自のタッチで描いたりしている人は、ほかにあまりいないのかなということは、やり始めた頃から思っています。

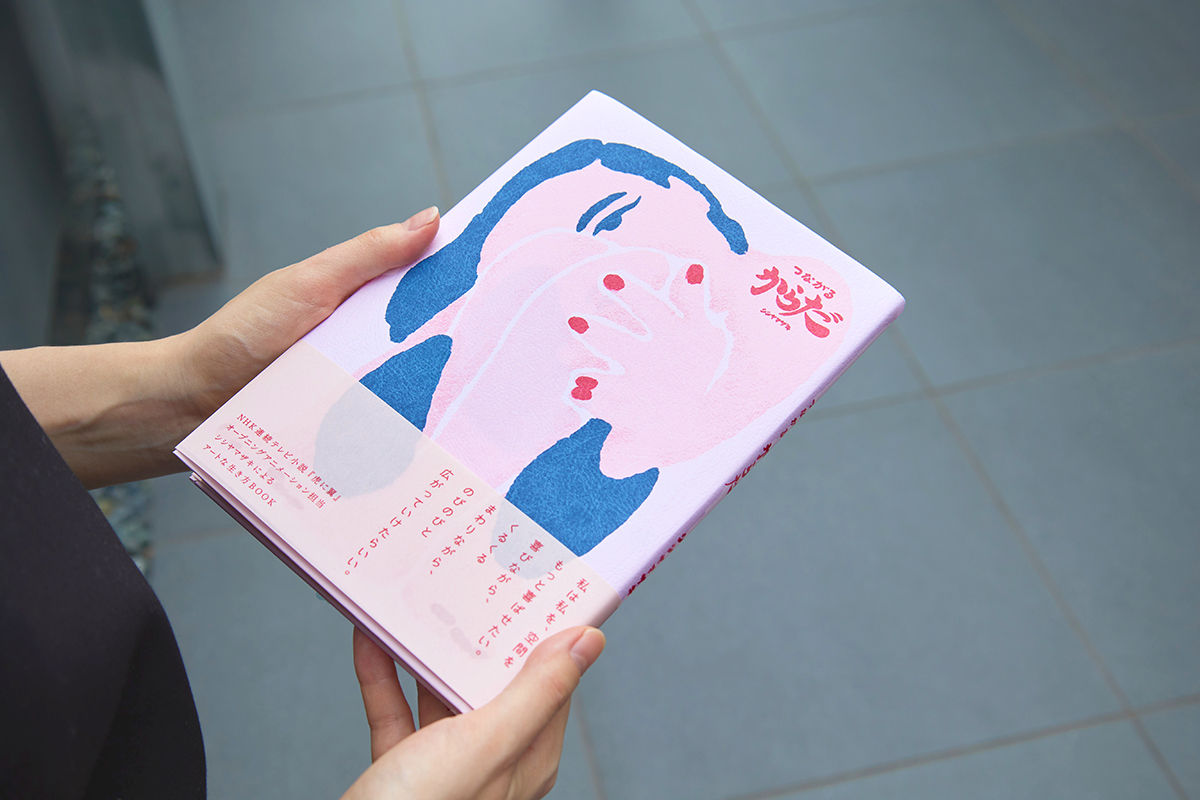

—作品集『つながるからだ』が10月に発売されましたね。「からだ」に関する作品を収録されたということですが、どんな作品集なのかおうかがいさせてください。

シシ:どうまとめたらいいんでしょうね……。でも、まず先にからだがあることを忘れがちな時代だなと思っていて。からだを“余らせている”というんでしょうか。頭だけを使ってしまっているというか。

絵を描いているから「手を動かしてるじゃん」と思われるかもしれないですが、それでも強く意識しないと、自分が持ち合わせているものを使い切れていないな、すごく余らせているな、ということをずっと感じていて。

でもよく考えてみると、自分が「やりたい、感じたい」と思うことって、私の場合はからだを動かすことや声を出すことから始まるんですよね。

それと、ちょっとプライベートな話になると、長いこと体調を崩していて、それをなんとか改善していくということをここ数年でやってみているんですが、するとからだのことを意識することが多くなって。それも日々コツコツと、ちょっとしたことを変えるだけで、大きな変化がつくれるんだ、ということも学んでいて——そんな、「自分のからだそのものの健康と暮らし」についてと、「クリエイティブ」について、大きくその二つがテーマとしてはあるのかな。

—「からだを余らせている」というのが、ユニークな表現ですね。どういうことでしょう。

シシ:人間ってみんな、赤ちゃんのときから幼少期って、全部がつながっていたと思うんですね。声を出すのと、動くのと、ものをいじったり、投げたり、全部の動作が——まだ「遊び」という概念もないですし、世界と自分の距離を推し量るために、すべての感覚を使ってやるじゃないですか。もともとみんな、それをやっていたはずなんですが、大人になっていくとジャンル分けされてしまう、というか。舞踏は舞踏、絵画は絵画、芸術とそれ以外のもの、というふうに。分けて考えるということも思考のためには必要ですが、社会の仕組みも影響していたり、どうしても産業化されたほうにいったり。

そもそも、もともと人が持っている感覚というのは分かれていないので、本来は、そのまま、からだを止めないままでいいと思うんです。アニメーションについても、「アニメ」というジャンルとして構えて見ることもできるのですが、実際、そこには全てがある。音と動きと空間……特に空間はその奥行きが無限大ですよね。映像空間のなかではどこまでも奥に進んでいけて、果てがない。そんな空間のなかで何かを動かす映像表現というものは、音は音、動きは動き、と分けて考えることがそもそも無理なんです。だから身体感覚でつくらないと、映像はつくれないなって。

YA-NE-SEN a Go Go

シシ:さらに、何かを感じているときも「分かれていない」と思うんです。意識としては耳で聞いていると思っていても、音は空気の振動なので、からだで感じているとも言えますし、あとは例えば「悲しいメロディーだな」と頭で読み取ったときに、体に風が吹き抜けたような感覚がするとか、複合的なものだなと思っていて。

—生活者としての感覚をテーマにして、作品として昇華していらっしゃいますが、ではこの作品集の見どころはどんなところなのか、ぜひおうかがいしたいです。

シシ:客観的に見るのはすごく難しくて、この作品集をつくるのもすごく大変だったんです。作業が大変ということではなくて、自分のことを客観視して考えるのが作品づくりよりも難しかった。もちろん、編集者の方やデザイナーの方など、たくさんの方に支えられておんぶに抱っこみたいな状態ではあったのですが。「なんか、これどうですか……?」みたいな、本当にわからなくって。

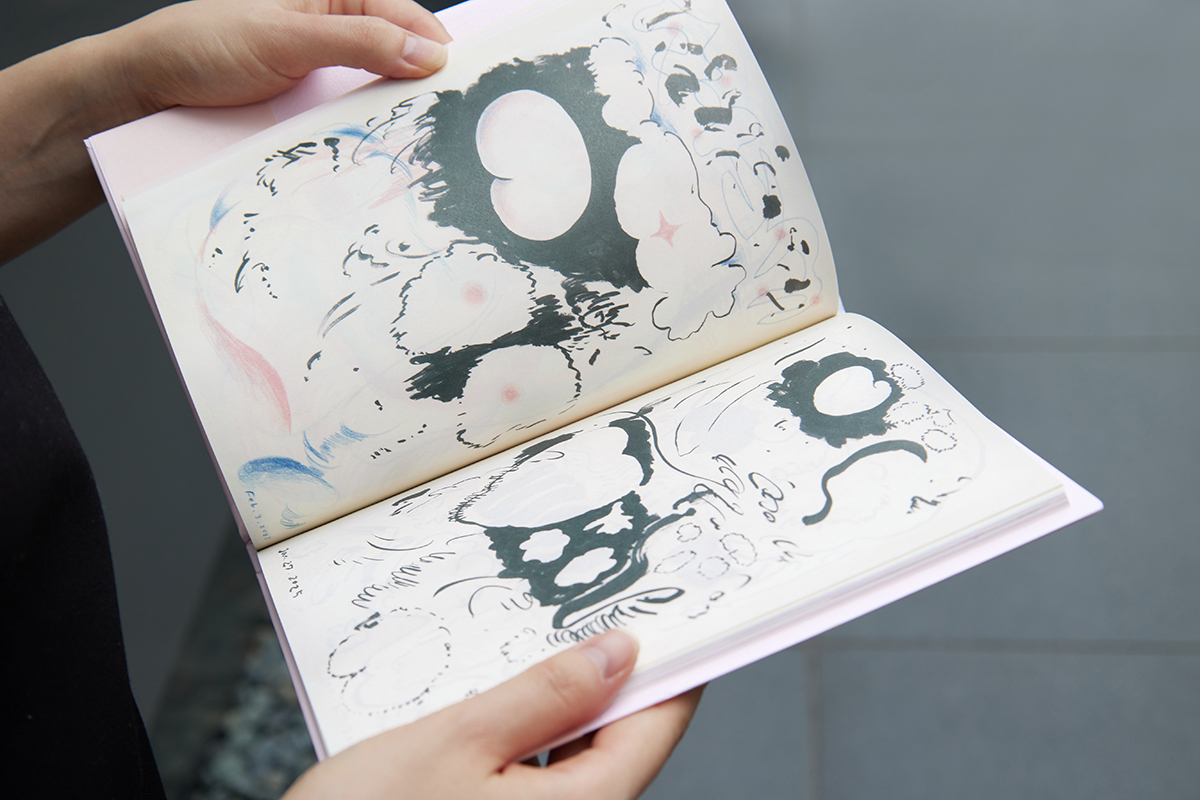

—作品集には、イラストレーションだったり、シシさんが暮らしている様子の写真だったり、エッセイのような文章も収録されていますね。気になったのは、シシさんの頭のなかを描いたノートのようなページ。すごく面白いですね。

シシ:単行本サイズのノートに日々、なるべく何も考えずに落書きをしているんですが、それがもうわりとそのまま載っているんです。紙もちょっと安っぽい感じに変えてもらっています。頭のなかのことというより、これも「からだ試し」みたいな。

—「からだ試し」って面白いですね。

シシ:落書きって「からだ試し」みたいに感じていて。ただ線を適当に引く、消しゴムと鉛筆で描くとかでも、結構、自分が出ちゃう感じがします。落書きや絵を描くことってすごく生々しいというか、全部出ちゃうようで、「怖い」って思う人も多いと思うんです。私も思う。あと、なかったイメージが急に立ち現れてしまうような、すごいことだとも思っていて。

だからこそ試しがいがあって、いまの自分の感覚——例えばモヤモヤした感じだったら、それをできるだけ頭で考えないで、なんとなく紙に落とし込んでいく。そのときは「ふうん」って感じでも、あとから振り返ってみると、そのときの自分が、引っかき傷ではないですけど、ガリガリやった痕跡を自分でも覗けるような感覚があって。人のノートを覗くのって、ちょっと面白いじゃないですか。だから皆さんにも、からだ試しの痕跡を、引っかき傷をちょっと覗いてもらう感じですね。

体の不調との向き合い方。そして発光する「シシピンク」へ

—作品集の最後にインタビューのコーナーがありますね。それこそ先ほどお話されていたからだの不調のことも書かれていて、シシさんは自身のからだに向き合っていると感じました。忙しく働いている世の人は自分のからだそっちのけで仕事をしたり、セルフケアができなかったりするケースも多いと思うんですが、シシさんはどんなふうに自分のからだと向き合っていますか?

シシ:いま、人生で一番、体調が良くて。

からだが大人になるぐらいのころ、高校生ぐらいのときからマイナーな不調がずっとあって、それはデフォルトになってはいたんですが、それにプラスして20代後半、キャリアが軌道に乗り始めたぐらいから悪化してしまって。そこから7年間ぐらいは大変だったんですが、コロナ禍で一番悪化して、なんとかしないと、と思って。そこで、栄養学の方面の知り合いを頼って、もちろん医師にもかかりつつ、食べるものをちょっとずつ変えていったんです。からだを動かすのは無理なく徐々にという感じだったので、食べ物が一番大きかったですね。何をからだに入れるかが最も大きかったです。

—その健康な状態が、作品に何か影響を与えることってあるんでしょうか?

シシ:明らかに変わりましたね。今夏、虎ノ門ヒルズのart cruise gallery by Baycrew'sさんでやった個展も、からだをテーマにしたものでした。すべてはからだの中心から始まる、そんなテーマでしたが、自ずとそうなっていったところがあって。からだの調子が良くなって初めて、いままでで一番解放した状態で、自分は本当に何を出したいのか? 本当はどういう色の、どういう質感の元気玉みたいなものを届けたいのか? っていうことを、本当の意味で考えられたんですね。

さらに、自分のなかではまず音楽があって、自分の声があって、歌があって……歌っているときは自ずとからだが動くので、それが動きになって、アニメーションになる。そこから絵画や陶芸作品、立体作品につながっていく。自分にできるのはやっぱりそういうことだなって思ったんですね。

それを発展させていくと、自分のなかで、内臓のピンク色のような、そんな温かいピンク色の光がからだの中心にあるんですが、それを出したくて、出せるかどうか、広げられるかどうか、と。どうしてもアート業界では産業ベースの戦略を考えがちなんですが、そことは関係なく、どれくらい広げたいのか、宇宙のほうまで広げたいのかとか、そんなことを感じながら考えていく……。別にスピリチュアルなワークをやったわけではなくて、単純に自分のイメージとして、どうありたいかということを考えたときに、温かいピンク色の光を広げたいと思って、個展もそういう空間になっていた、という感じですね。

—シシさんといえば、「シシピンク」とも称されるピンク色が特徴ですが、体調の不良を乗り越えて制作されるなかで、バージョン2というか、新たなシシさんに生まれ変わっている感じなんですね。

シシ:そんな感じだと思います。なんか、光を出している感じ。実際にメインで描いた絵画も太陽っぽいキャラクターから放射状に何かが広がっていくようなもので、光りだしている、光らせたいみたいな、バージョンアップしました。

—発光するピンク…。内臓の色ともおっしゃっていましたが、どうしてピンク色なんでしょう?

シシ:なんでピンク色が好きなんだろうと、私も考えていたんですが、幼少のときに、ピンク色に何か味を感じてた記憶があって。『ももいろのきりん』(福音館書店)という絵本があって、ピンク色のキリンが出てくるんですが、そのピンクに味を感じていて。具体的に何の味だったかというより、たぶん味覚の回路が刺激されていた記憶があって、めちゃくちゃ美味しそうに感じていたんです。というのと、生きていて感じたいことや包まれたいもの、自分から出したいものって、やっぱり温かいピンクなんですよね。

—でも、わかります。私も小学校2年生くらいのときに、文集で好きな色をサーモンピンクって書いたんです。サーモン、味を感じますよね。そしたら渋すぎるって笑われちゃって、サーモンの部分は恥ずかしくって封印したんです(笑)。ピンクにはジェンダー規範に関わる社会的な意味合いもあるからよくわからなくなっていて、でもアップデートした「シシピンク」を見て、あらためてピンク熱が高まりました。

シシ:うれしいです。

未来のクリエイターへ「リラックスして根源を考えて」

—「聞くCINRA」にはカルチャー、エンタメファンの方がとても多くて、そのなかにはクリエイティブな仕事に就きたい / 興味があるという方も多いのではないかと思っていて。そんな未来のクリエイターたちに向けて、何かもしメッセージがあれば、最後にぜひおうかがいさせてください。

シシ:なんだろう。かっこいいものや面白いものがあふれるなかで、いまはこれをやったら注目してもらえるかな、みたいなことっていっぱいあると思うんです。例えばいまだったらY2Kっぽいものとか、それが好きで、そういう表現をやってもいいと思うんですが、それよりももっと手前で、自分のインスピレーションというものがどこから来るのか、自分が本当は何をほしがっているのか、ということを知るのはすごく難しい。

本当の根源——どんな感覚になりたいか——を考えながらつくるといいかな。それをやっていくと、オリジナルのものにするのって難しいけれど、絶対に嘘がないものに近づけるんじゃないかなと思ってます。ちょっと抽象的なんですけど、そういうものに立ち返る時間をつくること。あとは、リラックスするのが最重要項目だって思ってほしいですね。

何がほしいのか考えるときには、からだのいろんなところを使ったり、リラックスしたりしていないと考えられないと思うので。もし日常のなかでからだが固くなっているとか、固まっている感じがすると思ったら、リラックス状態を獲得するためのことを始めたらいいのかな、と思っています。

- 作品情報

-

『つながるからだ』

『つながるからだ』

著者:シシヤマザキ

発刊:光文社

- プロフィール

-

- シシヤマザキ

-

アーティスト。水彩画風の手描きロトスコープアニメーションを独自の表現方法として確立。独特のピンク色を多用した作品は、シシピンクと呼ばれている。 CHANEL、PRADAや資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当し、世界的に活躍。オリジナルアニメーション「YA‐NE‐SEN a Go Go」(2011)、「やますき、やまざき」(2013) は国内外問わず数多くのフェスティバルで上映。 2020年より陶芸制作に集中するため栃木県益子町に移住。2024年にNHK連続テレビ小説『虎に翼』のオープニング映像を手がけ話題を呼ぶ。陶芸や絵画のほか、歌を中心としたパフォーマンスを各地で開催するなど、多岐にわたり活躍中。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-