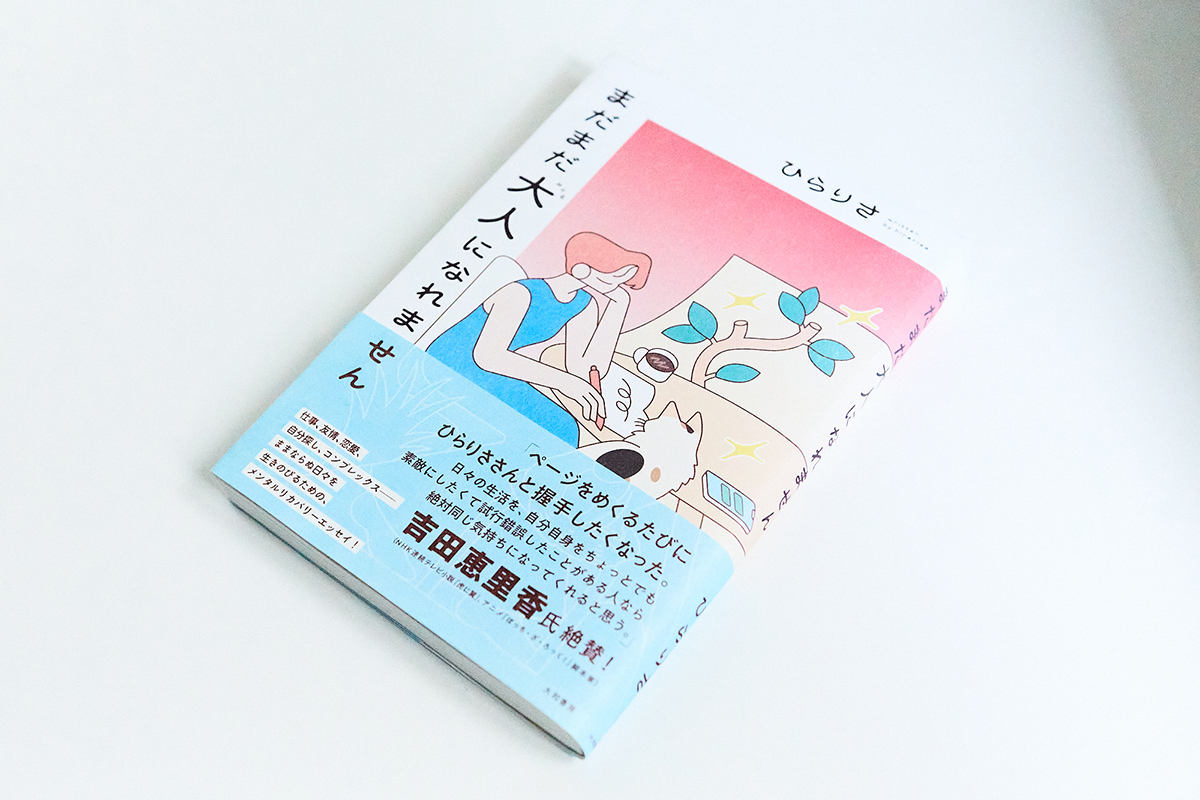

文筆家・ひらりささんの新刊『まだまだ大人になれません』(大和書房)が11月12日に発売された。

本書には、日常や自分自身をよくするための試行錯誤が綴られている。「いつまでも大人になりきれない」「私はこのままでいいのだろうか」ーーそんな思いを抱える人々に寄り添い、励ます1冊だ。

ひらりささんはこれまで、女性たちの生き方を見つめた『沼で溺れてみたけれど』、女性として生きることの葛藤を綴った『それでも女をやっていく』の2冊の単著を発表してきた。そんな彼女が今回「大人」をテーマに選んだのは、どんな気持ちからだったのだろうか。

テーマを決めるまでの道のりや、執筆を通じて考えたことについて、たっぷりと話を聞いた。

4年越しの執筆、「大人」というテーマが生まれるまで

― 『まだまだ大人になれません』本当に面白かったです。「だいわlog」での連載をまとめたものなんですよね。

ひらりさ: じつは書籍のご依頼を2021年にいただいていたんです。ただ、そのときは留学直前だったことと、『それでも女をやっていく』(ワニブックス / 2023年)の執筆作業でいっぱいいっぱいで。

その後、留学から帰ってきたあともなかなか書き進められず、締め切りがないと書けないタイプでもあったので、書籍にする前にウェブで連載にしていただいたんです。

―書籍化のために連載をスタートされたのですね。

ひらりさ: そうですね。10本ほど書けたところで執筆サイクルと本の輪郭がつかめたので、そこからは書き下ろし執筆に切り替えました。半分ほどは書き下ろしです。

平成元年、東京生まれの兼業文筆家。オタク女子ユニット「劇団雌猫」メンバーとして、『浪費図鑑―悪友たちのないしょ話―』(小学館)でデビュー。 女オタク文化からフェミニズムまで、女性と現代社会にまつわる文章を執筆する。単著に、『沼で溺れてみたけれど』(講談社)、『それでも女をやっていく』(ワニブックス)、上坂あゆ美氏との共著に『友達じゃないかもしれない』(中央公論新社)

―今回は「大人」がテーマですがどのように決めたのですか?

ひらりさ:テーマは4、5年間こねくり回していました。数年前に家を買ったのでその話にしようかとか、生活に密着した話にしようか、とか。いままではご依頼いただいたテーマに沿って書くことが多かったのですが、今回は初めて「自由に書いていいですよ」と言っていただいたので、「書きたいことってなんだろう」と悩んでしまったんです。

で、テーマがやっと固まったのが2024年末。いよいよ連載スタートしなければいけない期日が迫ってきていたことと、「5年も前に依頼されたものを書けていない自分って……」という思いとが重なって、「大人」というテーマが出てきたんです(笑)。

―つまり、「大人とは何だろう」ということを書いてみたいと思ったということでしょうか?

ひらりさ:社会に出ている人間として「ちゃんとしなきゃいけないのに全然できていない」という気持ちを、もう少し端的にした言葉として「大人になれません」と言っている感じですね。

―なるほど。

ひらりさ:留学から帰ってきて33歳で新しい会社に入社したら、自分の立ち位置がガラッと変わったんです。前職では自分も20代後半〜30代前半まで横並びで「同僚」という雰囲気があったんですが、平社員であってもアルバイトの子に指示をしなければならなくなったり、「もっと若手に対して背中を見せてほしい」と言われたりするようになって。そして、頑張って指導もするし、「もっとこうしたほうがいいのでは」と思うこともあるけれど、若手とは価値観も違うだろうし自分もそこまでちゃんとできてないし……などと考えてしまって。

劇団雌猫のメンバーで同い年のユッケが、これに対して「ずっと32歳がいいよね」という話をしていたんです。32歳だと「若手の最長老」ですませてもらえるけど、33歳から36歳までって、若手でもないけれどベテランでもないふわふわした感じがあるんじゃない?と言ってて。わかる……となって、まさに「どっちつかずな感じ」をエッセイとして書いてみることにしました。

『まだまだ大人になれません』では具体的な仕事の話はほとんどしていませんが、読者に共感してもらえそうな、通底する部分は職場の経験からきているかもしれません。

「やばいことが起きないと書けない」という信仰を手放して

―ひらりささんはこれまでに2冊の単著を出されています。今回の『まだまだ大人になれません』は、「ChatGPT」や「自炊」などこれまでより身近なトピックが多いように思います。

ひらりさ:いままでは「普通の幸せって何だろう」ということをベースに文章を書いてきたんです。最初の単著『沼で溺れてみたけれど』(2021年 / 講談社)は、「普通」とか「当たり前の幸せ」に憧れるけれど、それが本当に自分を幸せにするとは限らないよねっていうことを書こうとしました。そのために取り上げるトピックも、「仙台で無一文、ジャニオタの友人に3万円を送る」とか「スピリチュアルに1,000万円投じた女に話を聞く」とか特殊なケースが多くなりました。

今回は、生活をするなかでの自分なりの小さな実践みたいな、あまり気負わない部分を取り上げながら書けたのかなと思います。

―1個1個のテーマは日々のなかの気づきを拾い集めているのですか?

ひらりさ:そうですね、本当に日々感じたことから書いています。

1章の最初に載せている「Life is Beautifulって言いたい女」は、街中で「Life is Beautiful」と書いてある服を着ている方を見かけたことで書いたんです。そういうことがきっかけで、考えたり思い浮かんだりするものがあって。

この本で意識したのは、見たものや聞いたものをキーにして書くことです。自分の言葉だけでなく、どういうものに影響を受けて生きているのかというところにも触れています。自分の言葉と経験だけで言いきると、「あなたの場合だけではないか」となったり、逆にその言葉を絶対的に受け取られすぎることがあると思っていて。

言い切りすぎずに広がりをもたらすという意味で意識した部分です。

―たしかに、自分以外のことや日々の出来事への反応や対応を深ぼりして書かれているのが印象的でした。

ひらりさ:フェミニズム的な関心にフォーカスして書いた『それでも女をやっていく』が、ちょっとヘビーに書きすぎたなという反省がありまして。自分の内面を掘り下げることが自分と向き合うこと、みたいな感覚をどっかで持っていた。それはそれで間違いではないのですが、自然とやってしまっている行動や言葉のなかから自分を見出してみたり、いつもと違うことをやってみたら結果的に自分のことについて考えるきっかけになったり……自分の外側に目を向けることでも、自分を知ることができると思うようになったのだと思います。

―マインドとしてすごくヘルシーですよね。

ひらりさ:この本を書きながら、やっとヘルシーになってきた感じです。物書きとして、私はどこかで「やばいことが起きてないと文章が書けない」とか「不幸なときのほうがクリエイティブになれる」というような信仰をちょっと持っていたので。事件じゃない部分を大切にすることを意識できるようになってきたのかもしれません。

書くことは最大の自己啓発。「ちゃんとしなきゃ」を手放せた執筆作業

―「 書きながらヘルシーになってきた」とお話しいただきましたが、本書のなかで日記を書くことについてもお話しされていますよね。ひらりささんにとって書く行為にはどういう意味がありますか?

ひらりさ:そうですね。「自分とは別れられない」というエッセイにも書いたんですけど、書くことが大事という話と、書いたものを読み返すのが大事という話があると思っていて。自分の記憶のなかではこうだと思っているけれども、当時書いたものを読み返すと意外とそうでもないとか。書いたときはすごくしんどかったけれども、読み返してみたらそうでもないかもみたいな。

現在の自分と過去の自分の間で客観視が生じるっていうのが、書くことのいいところだと思うんです。だから逆に言うと、リアルタイムで人目に晒しながら書くソーシャルメディアの投稿には客観視の効果がないなと思います。アテンションを気にして「盛って」しまうし、そこに書いた自分の感情や思考に縛られてしまうというデメリットもあると思っていて。基本的には人目を気にしないところで書くことが大事だと思っています。

ひらりさ: 書くことは最大の自己啓発だと思っているんです。私自身、この本を書いたことによって「ちゃんとしなきゃ」を手放せたように感じています。

「おわりに」にも書いたんですけど、「自己を見つめ続けること。気持ちや願望を言葉にしてみること。でも、言葉にしたからといってそれに引っ張られすぎず、絶えず手放し続けること」。そういうことをすごく実感できた執筆作業でしたね。

ライフステージの物語に縛られない、柔軟な人間関係

ー本書では人付き合いや友人関係についても書かれています。ひらりささんのなかで、対人関係への向き合い方が変わってきたんでしょうか?

ひらりさ:「人付き合い第3フェーズ」という感じはありますね。『沼で溺れてみたけれど』を執筆していた時期は、やっぱりオタク友達がすごく多くて。『それでも女をやっていく』のときは、過去の話やフェミニズムについて書いたので、関連する事柄を話す相手との関わりが強かったかなと。

第3フェーズでは、価値観の違いを認め合える相手と以前より多く付き合っている気がしますね。上坂あゆ美さんとの往復書簡をまとめた『友達じゃないかもしれない』(2025年 / 中央公論新社)という本を出したときにも思ったのですが、2人で深く話しができる相手が増えたなと。

20代までは、オタク活動をはじめ特定のジャンルで人とつながっていたんです。でもいまは、あまり人とつながれるオタクジャンルにいるわけではなくて。オタクとしてのアイデンティティはお休み中で……、「オタク出身」という感覚なんです。だから、次のアイデンティティをどうしようかと迷っているところで……推し活やオタク活動以外で人とつながる方法を、いろいろ模索している部分もあるかもしれないですね。

ーアイデンティティと対人関係が深く結びついているんですね。

ひらりさ:そうですね。あと、自他境界を自分が持てるようになってきたこともあって、自他境界のある人と付き合うようになったのも大きな変化ですね。「私たちニコイチだよね」「親友だよね」という価値観から抜けられたのだと思います。

自分のことを一番だと思ってくれる恋人や友達同士、という少し排他的で親密な関係に救われてきたこともあったんですけど、もっとオープンでメンテナンスしながら続けていくような人間関係も可能だよね、と思えるようになりました。

この本には、そういったいまの考えが言葉になって表れているのかなと思います。

ーすごく軽やかな考え方ですね。

ひらりさ:ありがとうございます。

ちょっとだけ話がズレちゃうかもしれないんですけど、『まだまだ大人になれません』の試し読み画像をSNSで投稿したんですね。そうしたら、「周りのライフステージが変わって取り残されているなかで、推し活が最高とか言っている36歳、ホラーですね」みたいな感想を投稿して仲間内で私のことを話している人がいて。そもそも「推し活最高」なんて結論づけたエッセイは書いておらず私を攻撃したいがあまりの勘違いだったのですが(笑)、それ以上にまだ「ライフステージが〜」みたいなことを言う人がいることに驚きました。

ちょうど同時期に、20代の女性インフルエンサーが「出産も地獄だし、独身で孤独なのも地獄だし、もう終わりだ」みたいな投稿をしていて……。そういう投稿を見て、ライフステージが違うと話が合わなくなって疎遠になるみたいなストーリーが根強い人たちも、まだまだいるんだなと思ったんですよね。私の感覚だと、友達どうし違う立場の人間が出てきたことで、関係を保つための工夫のしがいが出てきて、今が一番、腹を割って話せることも増えてきたな〜と人生が楽しくなってきたところです。何ならもう、離婚してる友達も出てきてますし!

もしかしたら単一のコミュニティに所属していると、周りと歩調がずれた時に「孤独だ」「地獄だ」と思いやすいのかもしれないですね。人間関係に柔軟さとオープンさを持つことは、「ライフステージ一神教」に陥らないために大事なことではないかと感じます。

「大人」とは、自分が正しいと思わないこと

―ここまでお話をうかがってきて、何事も「こうだ」と決めすぎない言葉や考え方が素敵だと思いました。『まだまだ大人になれません』を書き終えたいま、「大人」とはこういうものかな、という考えはありますか?

ひらりさ:やっぱり私のなかでは、自分が正しいと思わないこと。自分の見ている世界がすべてではないと知っていることですね。

世の中で言われている「大人」ってすごく規範的な概念だと思うんです。結婚したほうがいいとか、子どもを産み育てたほうがいいとか。そういったよくある「大人」のイメージに近づく必要はないと思います。むしろ「お金稼いでるし」「結婚してるし」「ライフステージでいうとあっちより上だし」みたいな理由で、ステータスや立場で「自分は正しい」「自分は大人だ」って思っている人のほうが、だんだん思考が固定化されてしんどくなっていくのではないでしょうか。

メタ認知というか、常に周りから学ぶべきところがあるかもしれないという余地を心のなかに持っておく。世間とか友達から学ぶ余地を持っておくのがいいんじゃないかという気はします。

―最後に、この本を読んだ方や手に取ろうか考えている方へ、メッセージをお願いします。

ひらりさ:いまは「普通」という物語がもう有効じゃない時代なので、自分で自分の人生をやっていくしかない。そのときの一つの例として、ヒントになる本かなと思っています。もちろん、経済状況や環境など、一人ひとり違うので「何か違うじゃん」って思う方もいるかもしれないけれど、もし響くところがあったら嬉しいです。

あと、インターネットの「いいね」や「リポスト」には毒されないように、お互いやっていきましょうということ。人に「いい」って言われたから「いい人生」ってわけじゃないですから。成功とか勝ち組みたいなイメージが、インターネットによってめちゃくちゃ固定化されているなと感じているんですけど、『まだまだ大人になれません』では勝ったり成長したりだけが人生ではないですよね、ということを伝えたいです。

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-