その尋常ではないほどに蓄えられた膨大な知識と卓越した編集能力について、かのチームラボ猪子寿之が「一人インターネット」「Googleより遥かに面白い」と称した知の巨人・松岡正剛。そんな彼がこれまで培い、蓄積してきた「編集術」を教えるインターネット上の学校が、「イシス編集学校」だ。現在、さまざまな分野の人々がこのネット上の学校に集まって「編集術」を学び、ビジネスにおける企画力、教育や人とのコミュニケーションからクリエイティブワークにおける表現力の向上まで、あらゆる分野での応用を目指している。

そんな独自の「編集術」を垣間見るため、同校で師範をつとめるクリエイター・赤羽卓美にインタビューをさせてもらった。『MOTHER2』や『ポケモンカードゲーム』など、個性的なゲーム作品にも関わってきた彼のクリエイティブにも、やはり松岡正剛による情報編集の考えは影響を与えているという。

考え方を学ぶことで、できることが増える。できることが増えた分、欲望も増えるので、編集学校に入ってから会社を辞める人も結構多いんです(笑)。

―この取材前にイシス編集学校での編集ワークショップを見せていただいたんですが、学生さんから社会人、医療から金融関係、生物学者まで幅広い方が受講されているのに驚きました。「編集」というと、雑誌や書籍の「編集」をイメージしますが、この学校で教えられてることは、そこに収まるものだけではまったくないですよね。

赤羽:昔はそういうイメージを持たれている方も多かったんですが、最近はまた全然違う人が学びに来ていただいていますね。今おっしゃられたように、職種、業界も本当にさまざまnです。松岡(正剛)さんのモノの見方や考え方って他にないので、それに対する憧れとか、ちょっと近づいてみたいという気持ちを持って受講される方も多いみたいですね。

―いわばそれぞれの仕事の上で、松岡正剛さんの「編集」という考え方がヒントになる?

赤羽:そうだと思います。たとえば企業の広報みたいに何かしらコミュニケーションに関わる仕事をしている方が、心に響くコピーを書く術を学ぶために来るようなことは多くなったと思います。

―あるいは、情報が今ものすごくあふれかえっているので、それを処理する能力としての「編集」技能が必要とされているのかもしれないと思いました。

赤羽:情報をインプットしてからアウトプットする過程で、誰しもが「編集」という工程を無意識に行なっているんですね。普通それは感覚的なものなんですが、編集学校ではそこを理論化し、「見える化」することで、「編集」という考え方を教えているわけです。

―赤羽さんは現在、イシス編集学校で師範をつとめられていますが、松岡さんとの出会いは、いつ頃のことだったんですか?

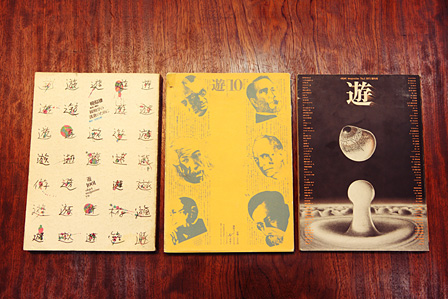

赤羽:松岡さんが作っていた『遊』という雑誌を高校時代に読んでいて、それが他にない画期的な内容で面白かったんです。テキストからグラフィックから、とにかく全部がすごく有機的で新しかったし、情報の質が全然違っていました。あと、取材されて雑誌に載ってる人たちも、当時すごく先端的な人たちばかりだったんです。

―高校時代の赤羽さんにとって、知識欲を満たしてくれる重要な雑誌だったんですね。

赤羽:そうですね。思想家の浅田彰さんが投稿していたり、ニューアカの準備号みたいな号もありました。そういう経験もあったので、最初は単純に松岡正剛のスタイルを学びたい、どうしたら彼と同じようにできるんだろうっていう興味で編集学校に通おうと思ったんです。

―今日のワークショップでは、自分がかつて読んだ本の記憶、たとえば幼少の頃どんな絵本を読んでいたかという履歴をたどることで、今の自分の考え方を構成している要素を分析し、さらに新しいアイデアを生むためのヒントにされていたのが面白かったです。講座を受けられた方から、実際の仕事に役立ったという感想はありますか?

赤羽:ええ。でも「欲望が増えた」とも言われます(笑)。

―「世の中には、知りたいことがたくさんある」と気付いてしまうわけですね(笑)。言ってみれば、新しい考え方のツールを学ぶような講義ですもんね。

赤羽:考え方を学ぶことで、できることが増える。できることが増えた分、欲望も増える。だから最初は会社の仕事に役立てようと受講されたのに、編集学校に入ってから会社を辞める人も結構多いんです(笑)。そこが編集学校の面白いところですね。

―今日お話されていた赤羽さんの物語理論は、松岡さんの考え方が礎になっている部分もあるんでしょうか。

赤羽:そうですね。松岡さんが編集の中でやっている基本の手法があって、その作り方は他人に何らかの情報を受け渡すときの、基礎的な考え方としてすごくよくできているんです。だからそれを僕も採り入れながらやっています。

これから訪れるであろう未知の体験について、あらかじめ形を与えてくれるのが物語の力。

―ワークショップでは、「物語」をキーワードにお話をされていました。イシス編集学校でも物語講座を担当されているとのことですが、赤羽さんにとって物語の重要性とはどんなところにあるのでしょうか?

赤羽:僕にとって「物語」と「編集」は、ほぼ同義語なんです。人と人がコミュニケーションをとる、誰かに何かを伝える、そんなときにいずれも重要な役割を持つものでもあり、また物語は人が生きて行く上でも絶対になくてはならないものだと思うんです。

―なるほど。確かに人間はどんな文化でも、子どもに対して必ず絵本や物語を読み聞かせる習慣がありますよね。

赤羽:たとえば絵本でも、弟や妹が生まれるお話ってあるでしょう? あのように、これから子どもに訪れるであろう未知の体験について、あらかじめ形を与えてくれるのが物語の力でもあるんです。それは別に子どもに限った話ではなくて、たとえば普段あまり山に行かない人がスキーで高い山に登ったとき、濃い色の青空に包まれて、軽いパニックになってしまうことがあるんです。でも、その空の向こうに「宇宙」があるんだよ、という物語を思い出せば、その人は落ち着くことができるんですよね。

―弟や妹ができたときに感じる違和感を、物語というかたちであらかじめインプットしておくことで、その状況に遭遇しても混乱せずに済むわけですね。

赤羽:そうです。それから物語って、全て関連で出来ているんですよ。面白いのは、子どもって3歳ぐらいになった頃に爆発したように話し始める時期があるんです。ずっと喋り続ける。それはこれまでに覚えてきた言葉や記憶が繋がる時期なんですね。

―コミュニケーションにおける「物語」の重要性とは、どんなところにありますか?

赤羽:物語として伝えたからといって、それが100%相手に理解されるわけではありませんよね。物語は解釈する側が変化することによって、その印象や受け取り方も大きく変化します。つまり、人は物語を受け取った時点で、その物語を勝手に上書きしているわけです。

―確かにそうですね。

赤羽:重要なのは、自分が生まれてきてから培ってきた物語の積み重ね、そこから生まれる連想の体系というものがあり、相手にもまた違う連想の体系が存在する。そのお互いの連想の体系にアクセスしたり、共有することができれば、伝わる物語が生まれるんだと思います。松任谷由実さんが二子玉川のファミレスで隣の女子高生の会話を聞きながら作詞をしていたというエピソードがありますが、まさにそういうことなんですね。自分の伝えたいことをただ伝えるのではなく、自分の持っている感覚を他人とシェアすることが重要なんです。

―現代社会において、そんな物語の持つ力はどういった部分に有効だと思いますか?

赤羽:今は世の中がフラット化しすぎて、メリハリがなくなっているんですよね。そこで社会を動かしていく原動力になり得るのは、物語の力しかないだろうなって思うんです。

―つまり、物語を使えば社会にメリハリを生むことができる?

赤羽:そうですね。すごくダイナミックに動かしていけるし、そうしないと面白くないだろうと思います。シェイクスピアの悲劇『オセロ』のセリフで、「我々は夢を作る」というのがありますが、物語はバーチャルだけど、現実に跳ね返ってくる。そういういうものだと思います。

―たしかに最近は企業コンサルティングなんかでもシナリオプランニングとか、「物語」と呼べるような発想法を重視していますね。

赤羽:そうやって、企業の問題をどのように解決すべきか考えるなかでも、物語が必要とされてきていますよね。結局、物事を処理するプロセスをたどってみると、物語の持つ型と同じになるんですよね。イシス編集学校では、そういう思考のプロセスを理論にして、工学化しているんです。

既成概念や自分中心的なものの見方をやめて、突き放して考える。

―赤羽さんはゲームクリエイターとして活躍されていますが、そこに至るまで、かなり色んなことをやっていらっしゃいますよね? もともとカメラマンなどもされていたとか。

赤羽:特殊な物撮をしたりとか、写真の仕事はけっこうやってましたね。でも、カメラマンというより、デザイナーとか編集者とか、全部を自分でやりたいっていう風に考えていたんです。請負いでライターもやったり、思想系のミニコミとかも結構作ってました。

―幅広いですね。

赤羽:ただ結局、あまりにもお金にならなくて(笑)。全部自分でやりたいと思っていたけど、1人で抱えることの限界を感じていたんです。そのタイミングでたまたま友達に声をかけられて、糸井重里さんが代表をしていたエイプっていうゲームを作る会社に入りました。そこで『MOTHER2』の開発に関わったんです。

―『MOTHER2』は、名作として今でも評価の高いロールプレイングゲームですよね。その後には『ポケモンカードゲーム』を開発されて大ヒットしたわけですが、そういうものを作るときに、松岡さんの編集理論は応用されていたんですか?

赤羽:ちょうどその頃、松岡さんが「情報を編集する」という言い方で新しい仕事を始められていたんです。それを見て「あ、そうか。この仕事も編集的に捉えればいいんだ」という視点で作ったのが、『ポケモンカードゲーム』でした。当時ポケモンはゲームボーイの大人気ソフトだったわけですが、テレビゲームの中の世界観を、カードとして現実の世界で再編集したんです。

―『ポケモンカードゲーム』は、日本初のトレーディングカードゲームと言われていますが、あれ自体はカードを集めて闘って、強さを競い合うゲームです。おそらく人はそこに「物語性」のようなものは感じていませんよね。

赤羽:そうですね(笑)。あれは、ゲームボーイのソフトとして発売された『ポケットモンスター』の世界観を一度断片化した上で、自分だけのポケモン世界を再構築するためのツールとしてカードに差し替えるっていうプロセスを試したんです。ゲームをするにあたって、たくさんのカードをデッキという1つの形に再編集するんですけど、それが自分だけの物語=世界を作ることになるんですね。

―つまり、それぞれのプレイヤーが、『ポケットモンスター』という物語を「作る=再編集」するところにも面白さを感じていて、それがヒットに繋がった理由でもある、と。

赤羽:そうだと思います。もともとゲームボーイ版『ポケットモンスター』は、モンスターを集めて育てて闘うというロールプレイングゲームだったんですが、その構造をあえてバラしてみたんですね。編集を学ぶということは、考え方を学ぶということなんです。特に、既成概念や自分中心的なものの見方をやめて、突き放して考えるというのは、編集学校の教えの中ですごく大事なもののような気がします。やっぱり俯瞰的に見ることで、ものの見え方が全く見え方が変わってくるんですよね。

―『あまちゃん』とか『半沢直樹』みたいな人気ドラマを観ていても、その構造を俯瞰的に見てしまうという話をされていましたね。

赤羽:もちろん楽しくは観てるんですけどね(笑)。でも、たとえば『あまちゃん』なんかでいうと、テレビドラマって時間軸を持ったメディアだから、音楽がものすごい影響力を持つ可能性のある表現だとも思うんです。そういう意味では、僕はあのドラマの一番の根幹って大友良英さんの音楽だと思っているんですよ。大友さんの音楽が作り出している世界観が、目には見えないけど一番大きく影響してるんじゃないかなって。逆に言うと、『半沢直樹』はあえて主題歌を作らなかったんだっていう見方もできますしね。

―それは面白いですね。たとえばそうやって、テレビドラマの物語より音楽に注目するようなことが、「俯瞰的に見る」ということで可能になるわけですよね。それこそ『あまちゃん』みたいな作品って、一体なぜこんなに面白いんだろうとか、あるいはなぜこんなに流行っているんだろうとか、あんまり振り返って考える機会がない人がほとんどでしょうしね。

赤羽:そうですね。特にテレビドラマは脚本について語られがちですけど、『あまちゃん』のあの音楽性なんかは、なかなか言葉にしきれないものですし。

―なるほど。俯瞰することによって、言葉にできない部分がどこなのかもわかる。そっちのほうが重要なことかもしれませんね。

赤羽:そうなんですよ。「『あまちゃん』の物語は神話の構造を用いている」とか言って分析してるような気になっている人もいますが、そんなことは言われなくたってみんなわかってる。音楽に注目してみると、今年は『泣くな、はらちゃん』というドラマがあって、あれも音楽が重要な位置を占めている作品でした。そういった伏線があって、『あまちゃん』で一気に爆発したんじゃないかなと思うんですよ。

過去に読んだものを全部覚える必要はないと思うんです。「この情報はここにある」っていうアクセス先さえちゃんと覚えておけば、一回忘れちゃっていい。

―松岡正剛さんは『千夜千冊』でも有名なとおり、尋常ではないほどの読書家としても有名ですが、赤羽さんもやはり、読書量は多いのですか?

赤羽:今はそれなりに読んでいますが、高校生くらいの頃、今まで自分が読んだ本ってどのくらいの量があるんだろうと思った時期があるんです。それで1回読書ログを作ろうと思って、振り返ってみたんですよ。それで、意外に読んでないことに気がついて(笑)。

―読者の原体験みたいなものを探ってみたということですね。それは面白そうですね。

赤羽:やってみると面白いですよ。実はイシス編集学校でも「読書系統樹を作ろう」っていう編集稽古があります。

―そうやって自分に対する振り返りをしつつ、自分自身にまつわる膨大なデータも、編集という技能でまとめあげるわけですね。

赤羽:そうです。自分で使える情報を整理する。僕の場合は、まあ松岡さんも同じだと思うんですけど、過去に読んだものを全部覚える必要はないと思うんです。「この情報はここにある」っていうアクセス先さえちゃんと覚えておけば、一回忘れちゃっていい。

―「情報の編集」についてと言われると、なんだか博覧強記的なイメージがありますけど、実はそういうことではないんですね。それってむしろ、インターネットの仕組みみたいな感じにも似ていますね。検索エンジンで情報を検索して、任意の情報を取り出すという。

赤羽:松岡さんはコンピューターをほとんど使わないんですけど、思考がハイパーリンク状態というか、時空間化、オブジェクト化しているように思います。覚えられた知識ではなく、知の構造がそのまま存在しているという感じなんです。

―最近は「ビッグデータ」みたいな言葉も流行っていますけど、膨大な情報があるからこそ、どういう風にインデックス化して、取り出して、どう読むのかという、まさに編集の考え方がキモになってくるのかもしれませんね。

赤羽:ビッグデータですごく心配なのは、結局いかようにでも意味が生成できるということですよね。データを利用すれば統計的な詐欺がいくらでもできる。それって編集の負の側面なので(笑)。編集の力っていうのは確かに大きいんだけど、やっぱりそれがマイナスに働くときもある。だからちゃんと理解した方がいいのは、情報編集に対するリテラシーをもっと高めるべきだということですよね。

―情報は取り扱い方によって、どんな悪いことにも使えますからね。テレビや新聞が言っていることを鵜呑みにしないという意味でリテラシーみたいな言葉が使われることは増えてきましたけど、結局そこで何が問われているかというと、実はどのような編集がなされているかという話だったりしますしね。

赤羽:そうなんですよ。ドラマを観たときにどこがポイントになるかっていうさっきの話も、やっぱりドラマを楽しみながらも何が行われているのかに敏感に反応しているわけです。編集学校で学んだことによって、社会をわりと意味的に、複眼的に見ることができるようになる。そういう視点を持っていると、いろんなことを面白がれるようにもなると思います。

- 講座情報

-

- 『イシス編集学校 秋講座 第32期「守」基本コース』

-

2013年11月4日(月)〜3月2日(日)

料金:一般84,000円 学生割引73,500円 再受講割引73,500円

- プロフィール

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-