日本では誰もが子ども時代に「書道セット」を手に入れてその扉を叩く一方、以降は関わる人、そうでない人にはっきり分かれる感もある「書」の世界。しかし、実際は人気ドラマの題字や銘酒のラベルなど、日常の中にも書家たちの表現があり、近年は新世代による展覧会や異分野とのコラボなど、書が新たな形で身近になってきている。

柿沼康二は伝統的な書道界で功績を残した上で、そうした新たな「書」の動きの草分けともなった、二重の意味での異端児。しかし、その素顔はトリックスターなどではなく、古典と対峙しつつも国やジャンルの境界を越えた前衛表現を志し、『万葉集』からUnderworldまでを自筆で取り込む「書の探求者」だった。金沢21世紀美術館における初の書家個展『柿沼康二 書の道 “ぱーっ”』の会場を訪ね、「紙と筆」での格闘について聞いた。

柿沼康二(かきぬま こうじ)

書家 / アーティスト。1970年栃木県生まれ。東京学芸大学教育学部芸術科書道専攻卒業。プリンストン大学客員書家(2006-2007年)。「書はアートたるか、己はアーティストたるか」の命題に挑戦し続け、伝統的な書の技術と前衛的な精神による独自のスタイルは、書という概念を超越し「書を現代アートまで昇華させた」と国内外で高い評価を得る。NHK大河ドラマ『風林火山』、北野武監督映画『アキレスと亀』等の題字の他、伝統書から特大筆によるダイナミックな超大作、トランスワークと称される新表現まで、その作風の幅は広く、これまでメトロポリタン美術館、ワシントンDCケネディセンター、フィラデルフィア美術館、ロンドン・カウンティーホール、KODO(鼓童)アースセレブレーションなどでパフォーマンスが披露され好評を博している。

書家/アーティスト 柿沼康二 |

書道界では自分より序列が上の人に対して、ものひとつも言えない。それが悔しくて、「じゃあ必要な賞をさっさと穫ろう」と思って。

―柿沼さんは「その風貌からは意外にも」というと失礼ですが(汗)、5歳で筆をとり、東京学芸大学で書道を専攻、書道界において重要な賞を20代で受賞されるという大活躍。いわばサラブレッド的な経歴から転じて、現在のような独自表現の道に進まれたそうですね。今は特定の書道団体に属さず活動中とのことですが、そこに至るまでの気持ちの変化を教えてもらえますか?

柿沼:若い頃は、日本3大書道展の1つと言われる『毎日書道展』の『毎日賞』が欲しくてたまらなかった時期がありました。というのも、これを手に入れないと、書道界では発言権すら与えられないからです。若いからこそ書道界に対して言いたいこともたくさんあって(笑)。でも序列で自分より上の人には、ものひとつも言えない。それがすごく悔しくて、「じゃあ、さっさと必要な賞を穫ってやろう」と。つまり、僕なりのケンカ殺法ですね。賞がある種のテストなら、それをパスするテクニックが必ずあるはずだ、って研究して。

―そう思ったとしても、誰もが受賞できるものではなさそうですが、25歳で同賞を獲得したと。

柿沼:でも、いざ手にしてみたら「こんなものが欲しかったんだ……」という冷めた自分がいました。ゴールがあればその目的に向かって走れるけど、そこに到達した後はまた迷うものです。受賞後の取材で「これからの夢は?」って何度も聞かれたんですが、その答えがわかっていたらこんなに頑張ってないよ……っていう。でも、そこで「ニューヨークに行って、書を体系化したい」って、答えちゃったんです(笑)。

―でも当時は、地元の栃木で高校教員の仕事をされていたそうですね。なぜいきなり海外を目指そうと思われたんですか?

柿沼:実はそれまで、海外に行くなんてまったく考えてもいませんでした。夢を聞かれたから10〜20年後をイメージして「ニューヨーク」って答えたのに、「いつ行くの?」って、みんなに聞かれるようになっちゃって(苦笑)。お金も全然ないし、今の生活を捨てて渡米するなんて相当大変だぞと思いながら……結局、高校教員を辞め、買ったばかりの新車も売って、コンビニの夜勤で資金を貯めて、本当に行っちゃったんです。我ながらやんちゃというか、バカですね。

―反骨精神から賞を手に入れたけど、今度はそこからも飛び出して……。

柿沼:ニューヨークでは最初、お決まりの「言葉の問題」で苦しんで、心労から食事も満足に取ることができませんでした。それが段々話せるようになり、友達もできてくると「お前、アーティストならポートフォリオ観せて回りなよ」「ポートフォリオって何?」「えぇぇ!?」みたいな会話があり(笑)。それで、日本から持ってきた作品写真をファイルにまとめて、知人を通じて美術業界の人に観てもらうようなことを始めました。

―やはり、珍しがられる一方で、書の魅力を伝える苦労もありましたか?

柿沼:そうですね。当時はまだ「ああ、東洋のカリグラフィーね」なんて言われて一緒くたにされるし、一目観て「美しい!」と言ってくれる人もなかなかいない。やはり文脈の説明が必要になるんですが、そのテクニックも段々覚えてきて。そのうち、作品を観てもらったあるギャラリーで「いいね、うちでやってみる?」となりました。「きた! やっぱり、こっちは動きが速いな」と思って。

―何かちょっと、映画みたいな展開ですね。

柿沼:ところが土壇場になって金銭面でトラブって、個展自体がオシャカになっちゃった。また出直せばいいだけの話だけど、渡米から半年経った頃で、ようやく「何かが始まる!」という期待も大きかったぶん、挫折感もひどくて(苦笑)。さらに展示用に日本から取り寄せた作品も届いてしまって、両親は「康二はニューヨークで個展やるんだ」って喜んでるし……。

―なまじチャンスを掴みかけたからこその、キツさというか。

柿沼:「帰りたいけど帰れない」って状況もね。それでだんだん、正直言うとグレました(苦笑)。朝から晩までビール飲んで、アル中っぽくなるわ、対人恐怖症にはなるわで、引き籠っちゃって。ビールって、向こうでは水より安いんですよね(笑)。

―ちょっとコメントに窮するお話ですね(苦笑)。

柿沼:貯金も尽きてきて、いろんな意味でタイムアウトが近づいていました。それで最後の力を振り絞って、日本食レストラン兼アートスペースみたいなところに、展示会をさせてほしいと頼み込みました。「実はこういう経緯があって、小さな足跡すら残せないままだと日本に帰れない。この街で自分の作品を観てもらいたい」とお願いしたら、賛同してやらせてくれた。それで何とかふんぎりをつけて帰国するんです。

「イメージすることは誰にでもできる。それを実行するかしないかの間に大きな差がある」というのは、いつも思います。

―それが柿沼さんの初個展だったんですね。勝手に華々しい展開を予想して聞いていたのですが、現実はほろ苦い経験でもあった……。

柿沼:ただ、あの経験は後になって収穫にもなりました。帰国後、ニューヨークで知り合った人のツテで「今度シカゴでやらないか」となり、そこから年に1度くらい渡米して展示などができるようになって。やがて「今度来るときに合わせて、メトロポリタン美術館でパフォーマンスやってみない?」という話が来たり、数年前にはプリンストン大学に客員研究員として1年間招いてもらう機会も得ました。それらを通して、初渡米のときのモヤモヤに決着をつけた感じがします。

―渡米時のお話を聞くと、柿沼さんの作品『おまえはだれだ』を思い出しました。小さな頃から続けてきた書を、まったくの異文化圏に伝えることは、自らの表現を見つめ直す契機にもなりましたか?

柿沼:どうなんでしょうね。ただ、帰国したら母に「人が変わった」って言われるくらい、「俺の道はこうだ〜っ!」て感じになっていたらしいです(笑)。元々、恥ずかしがり屋なところもあったんですが、ニューヨークでは自分を主張して行かざるを得なかったから、自然と変わっていたんでしょう。「イメージすることは誰にでもできる。それを実行するかしないかの間に大きな差がある」というのは、いつも思います。

発泡スチロールを溶かしたり、人拓をやる生徒まで現れて(笑)。でもどれも、僕の中ではギリギリ「書」ではあると思えた。

―一方、柿沼さんが書道界を超えて広く知られることになったのは、母校での授業を追ったNHKのドキュメンタリーテレビ番組だったそうですね。

柿沼:渡米の前後に合わせて5年ほど、高校で書道の非常勤講師をしていたんです。「(矢沢)永ちゃんはロック教室なんてしねぇし、布袋さんがギター教室やるかよ?」「俺は教師じゃなく芸術家だ」って迷いはあったんですけど……(笑)。でも地元の出身校だし、自分流のやり方でもいいということだったので、特に帰国後はアートとしての書の授業を展開していました。

―それは、どんな内容の授業だったんですか?

柿沼:僕自身が書のあり方として重視している「吸って、吐く」ことを基本にしたものでした。書の世界には、古典を手本に模倣する臨書というのがあって、これはすなわち先達の世界を吸い込む行為。でも臨書の本当の意義は、最終的には、吸ったものを自らの表現として吐き出すことにあるんです。

―でも、いきなり柿沼さんが毎日欠かさないという、1日数時間の臨書を生徒に課するわけにもいかないですよね?

柿沼:そこで授業では、「これは単なる『お習字』ではなく、文字を素材とした紙と筆とのバトルだ!」ということを伝えました。この線は「グワ〜ッ!」っていう感じ、この字は「油ギトギトの牛肉」のように、とか言いながら、つまり文字を写す際にイメージやテーマを設定した上で書いてもらったんです。で、その翌週は前回吸い込んだテーマやイメージを生かして、自分が選んだ言葉で吐き出す。創作ですね。これまた生徒はすごく積極的に考えてくれるんです。どんな言葉を選べば、自分の「グワ〜ッ!」が生きるのかって。

―気分は「今の俺は『グワ〜ッ!』を身につけし男……」みたいな感じでしょうか(笑)。書には静的なイメージもありますが、柿沼さんの場合は、どこか格闘技のようでもありますね。

柿沼:そうやって、毎回テーマを出しながら授業を行なっていると、生徒たちもアーティストのような意識を持ってくれます。最終授業は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットもOKにして、つまり今まで自分たちが吸収してきた書の栄養を使って自分流に吐き出してみようと。さらに「これは成績評価の対象外!」と言ったら、みんな爆発しちゃったんですよ。中には発泡スチロールを溶かしたり、人拓をやる生徒まで現れて(笑)。でもどれも、僕の中ではギリギリ「書」であると思えた。それがテレビ番組で放送されて大きな反響があり、他所から転校してくる生徒がいたりした一方、やはり全面的に肯定されたわけでもなくて。それで教師は辞めて、いよいよアーティストとして起業したという感じです。

―自分は教師ではなく芸術家というお話もありましたが、この教職体験はそういう枠組も超えたものだった?

柿沼:そうですね。ここでいよいよ「僕は芸術家だ!」って、ドーンと吹っ切れて作品がガラっと変わりました。今展覧会でも展示している『一(いち)』という作品などは特にそうです。

だんだん見えてきたんです。書道界のような「集団」での活動は、僕の考える芸術とはまた違うんだなって。

―破天荒なエピソードが続いたところで、柿沼さんが「書」の先達から受け継がれたことにもつながりそうなお話ですね。師の1人で「昭和の三筆」に数えられる手島右卿先生は、かつて「一」で良い作品ができたらそれに越したことはない、という意味のことを仰っていたとか。

柿沼:僕は、父・柿沼翠流に書を学んだ後、16歳で手島先生に弟子入りしました。当時すでに高齢だった手島先生は間もなく他界されたのですが、彼の語録や、その後に師事した上松一條先生を通して、そうした「一」の話にはふれていました。ただそれは何か、実際にやってはいけない感じもありましたけど……。

―ある種の伝説というか、聖域みたいなものとして?

柿沼:そう。でも結局やってしまいました。「一」は、書の原理かつ始まりで、さらに何かと何かをつなぐものともとれる。書の中に「起承転結」「序破急」「喜怒哀楽」があるとして、それをこの一文字の中、それも一本、一画の中で表現できたらという思いもありました。

―『一』は書道界のコンペにも出展されたんですよね。

柿沼:もう、入賞しようというより、驚かしてやれという感じで。というのも、この頃になると見えてきていたんですね。書道界のような「集団」での活動は、僕の考える芸術とはまた違うんだなって。でも、それは僕自身がずっと書道界に属してきたからこそ感じられたことだと思うし、それまで師事してきた先生や先輩たちから得られた技術的・精神的な糧というのも確実にありました。

僕の表現に幅があるとしたら、三人の師から学んだこと、そこから生まれた自分という4つの要素があると思います。

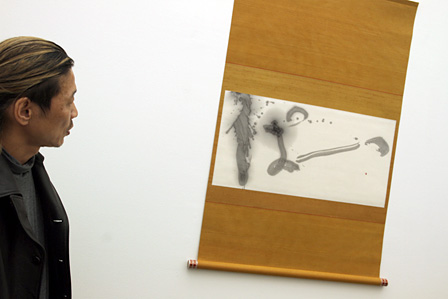

―今展覧会では、いわゆる伝統を受け継ぐような作品から、高さ7.5m、幅12mを超える抽象画のような超大作、さらに「月」という一字を600字以上書き並べることで時間の積層を感じさせる展示室など、多彩な作品に溢れています。これらはそれぞれ、個性の異なる師匠たちから学ばれたこととも関係しているのでしょうか?

柿沼:父は大きな筆で図太く土臭い作品を書いていて、手島先生は「文字そのものの意味を直截的表現する芸術家」といった作風。上松先生は真逆で「臨書の虫」というあだ名がつくほどの職人肌でした。僕の表現に幅があるとしたら、三人の師から学んだこと、そこから生まれた自分という4つの要素があると思います。

―さらに柿沼さんの作品には、書の世界以外の出会いから生まれた作品もたくさんありますね。岡本太郎の思想を独自解釈した『ぱーっ!』の他にも、『万葉集』の詩からUnderworldの名曲“Two Months Off”のフレーズまで、古今東西の「ことば」を使って書を書かれています。

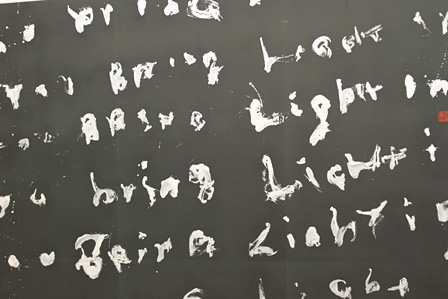

柿沼:『ぱーっ!』は、「芸術は爆発だ」で知られる岡本太郎さんの芸術観を自分なりに捉え直したものです。彼の言っていた「爆発」というのは、派手に「ドカーン!」というよりも、宇宙との共振であったり、真空の世界のようなものなんじゃないかと思うところがあって。カール・ハイド(Underworld)は、フランツ・クラインを敬愛するファインアーティストでもあり、YouTubeの私の映像を見て、一緒に何かしようと連絡が来て交流が始まり、それが『You bring light in…』につながりました。でも、好きな言葉だから簡単に書けるというわけでもありません。最初はどこか不自然だったり、どうも筆が嫌がっていると感じたり。それでも何度も何度も書いていく中で、やがて目をつぶっていても書ける! という段階が来るんです。そうなって初めて、作品の中に貫通力みたいなものが宿るような気がします。

いろんなものと混ざり合うから生きた表現になる。そう見ればどんなコミュニケーションも面白くなってくる。それは「積極的に生きる」ということにもつながるんじゃないか。

―表現は、まったくの「個」から生まれるものでもないと思いますが、既存の文字を使って表現する「書」には、その点でも特有さがありそうです。

柿沼:そう、そこが面白い。「模倣と創造」というテーマにも関わる話ですね。両者は一見、相反するように見える。でも、たとえば王羲之(中国の書聖)や、空海の古典をどれだけ頑張って真似てみても、まったく同じものを書くことはできない。じゃあ、「なぜそれでも臨書をするのか?」と言えば、模倣と創造は、実は表裏一体だからなんです。

―たとえば、「空海はきっとこう考えていたのでは?」という独自の解釈も、自分の表現につながっていくのでしょうか?

柿沼:動きが形を作るということも含め、そうやって彼らに近づこうともがき、あがいて工夫する。その点で模倣は創造の故郷とも言えるし、吸い込みながら同時に吐き出しているとも言えます。コラボレーションという言葉が簡単に使われすぎていて、あまり好きじゃないんですが、いろんなものと混ざり合い、受け取り合うからこそ、表現は生きたものになる。そういう視点で見れば音楽や絵画、たとえば今この取材のようなコミュニケーションも全部面白くなってきます。それは「積極的に生きる」ということにも、つながるんじゃないかと思うんですね。

今はまず「生きること・人間であること」、次に「芸術」、その次が「書」という優先順位になった。だから仮に「こんなのはもう『書』じゃないよ」って言われたとしても全然痛くない。

―ここで、そもそものお話を聞いてしまいますが、もともと記録や伝達に使われてきた文字が、なぜ書という「表現」になったのでしょう?

柿沼:確かに、文字自体はただのシンボルですからね。ただ、書が工芸と似ていると思うのは「用美一体」という点。意思を伝達するための文字だけど、字を書く行為において心や気持ち、そして美を問われる文化もある。日本では遅くとも江戸時代、読み書きそろばんの寺子屋ができた頃には、既に文字を書く教養が求められていた。たとえば「偉い人」は、書く字もそれっぽいものじゃなきゃいけなかったと思うんですよ(笑)。単に読めるとか綺麗とかじゃなくて、その人に相応しい、しっかりした字というか。

―「伝わりさえすればいいじゃん」ではなく。

柿沼:そういう割り切りは、日本人の気質や美意識に合わなかったんでしょうね。僕はアカデミックに明確な論拠では語れませんが、そこには日本人の几帳面さ、真面目さとかも関わっているのではと感じます。さらに書の表現には、何も書かれていない紙の空間との関わりや、音楽的な時間性、淡墨のにじみによる偶発性の呼び込みなど、技術においても奥行きがあります。

―柿沼さんは、「書は芸術たるか、己は芸術家たるか」というテーマをずっとお持ちだそうですね。たとえば明治時代から「書は美術ならず」論争(画家の小山正太郎による同名論に岡倉天心が反撥した)みたいなものがあり、柿沼さんは、書で表現し続ける1人の人間としてこの問いに向き合っているように感じます。

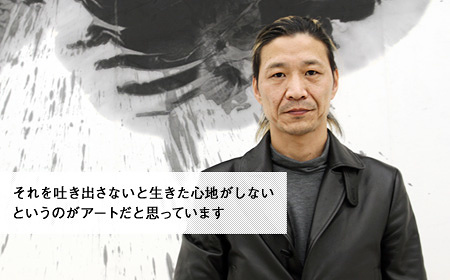

柿沼:もちろん書が好きだから、この手法を用いて表現をやってきました。若い頃の自分にとっては、それこそ「書」こそが最重要で、2番目が生きていくこと、3番目が芸術なるもの。そういう順列だった気がします。それがいろんな経験を経た結果、今はまず「生きること・人間であること」、次に「芸術」、その次が「書」という優先順位になった。だから仮に「こんなのはもう『書』じゃないよ」って言われたとしても全然痛くない。問題はそれが自分の腹から出たがっている表現かどうかであって、それは絶対だと思うんです。頼まれて作るのではなく、本人がそれを吐き出さないと生きた心地がしないというのがアートだと僕は思っています。

―今はそこに、充実した形で取り組めている?

柿沼:はい。それは「自分が自分になっている」ということだけど、そう思えるのは一瞬で、次の瞬間には逃げていきます。でもその尻尾を一度見てしまったら、それを捕まえたくてしょうがない。芸術家とは、そういう感覚を追い求めて表現していく人なんだと思います。まあこれも「言うは易く……」で、裏を返せば、アートと共に死んでいくなんて道を選ぶのは、世捨て人なのかもしれません(笑)。だけど、それも「自分で決めたこと」だと言える勇気は、人一倍持っているつもりです。

- イベント情報

-

- 『柿沼康二 書の道 “ぱーっ”』

-

2013年11月23日(土)〜2014年3月2日(日)

会場:石川県 金沢21世紀美術館 展覧会ゾーン

時間:10:00〜18:00(金・土曜は20:00まで、1月2日と3日は17:00まで)

休館日:月曜(休日の場合その直後の平日。2月10日は開場)、12月29日(日)〜2014年1月1日(水)

料金:一般1,000円 大学生800円 小中高生400円 65歳以上800円

- 書籍情報

-

- 『柿沼康二 書の道 “ぱーっ”』

-

2014年1月2日発売

価格:3,150円(税込)

発行:株式会社マイブックサービス

- プロフィール

-

- 柿沼康二(かきぬま こうじ)

-

書家 / アーティスト。1970年栃木県生まれ。東京学芸大学教育学部芸術科書道専攻卒業。プリンストン大学客員書家(2006-2007年)。「書はアートたるか、己はアーティストたるか」の命題に挑戦し続け、伝統的な書の技術と前衛的な精神による独自のスタイルは、書という概念を超越し「書を現代アートまで昇華させた」と国内外で高い評価を得る。NHK大河ドラマ『風林火山』、北野武監督映画『アキレスと亀』等の題字の他、伝統書から特大筆によるダイナミックな超大作、トランスワークと称される新表現まで、その作風の幅は広く、これまでメトロポリタン美術館、ワシントンDCケネディセンター、フィラデルフィア美術館、ロンドン・カウンティーホール、KODO(鼓童)アースセレブレーションなどでパフォーマンスが披露され好評を博している。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-