その芸術性や手仕事の細かさから、世界的にも人気が高い日本の工芸品。なかでも、国内の政治体制が激変し、海外の目が意識された幕末から明治にかけては、職人を取り巻く環境が変化したことで、工芸の世界に飛躍的な発展があった時期でした。この時期の品々を前にすると、ひたすら写実性を追求する職人の熱量に驚くと同時に、「リアリティーとは何か?」「なぜこんなものを作ったのか?」といった疑問が頭をよぎります。

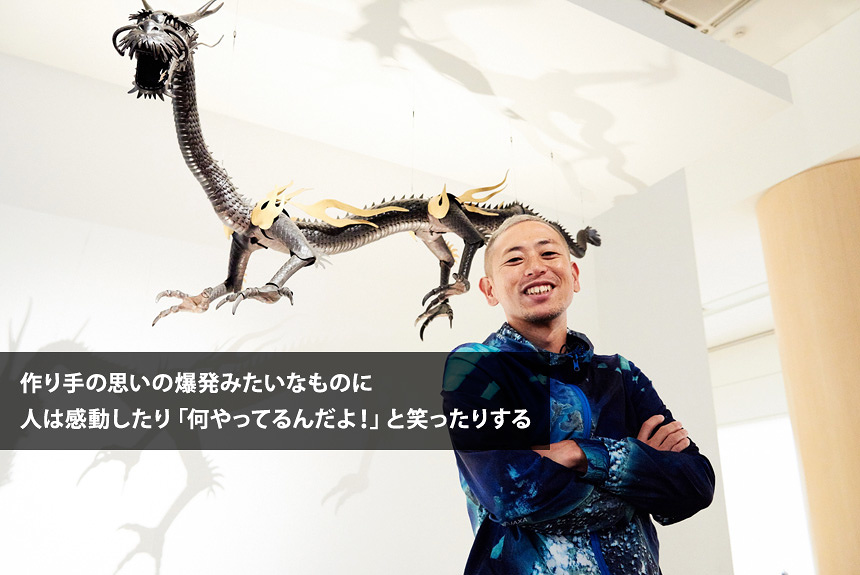

現在、東京藝術大学大学美術館で開催中の『驚きの明治工藝』展は、台湾人コレクターの宋培安が収集した名品を通して、そんな職人技や、当時の人々の感性を知ることができる展覧会。今回は同展を、「コップのフチ子」や「NATURE TECHNI COLOUR」(現在は株式会社いきもんにて展開)シリーズなど、独自すぎる視点と高い完成度で知られるカプセル玩具メーカー「奇譚クラブ」の主宰・古屋大貴さんと回ります。明治工藝とカプセルトイメーカー? 一見意外な出会いから見えたのは、昔も今も変わらない細部への情熱、そして、生活における遊び心の重要性でした。

500以上のパーツを手で組み立てた、本物顔負けのできばえ。「動く置物」こと「自在置物」を見る

奇譚クラブの製品には、どこか「明治の工芸品」と通じるところがあるのでは――? そんな編集部の勝手な直感を頼りに実現した今回の企画。「興味がなかったらどうしよう……」という不安も抱えつつ会場で集合すると、古屋さんから開口一番、嬉しい発言が。

古屋:この展覧会は、今回の取材が無くても来たかったんですよ。上野の美術館は定期的にまわっていて、骨董品も好きなんです。江戸後期のお皿も集めていて、意外なものでは縄文土器も持っています。知識はあまりないけど、なんか好きなんですよね(笑)。

じつは古いものが好みで、旅先で見つけたお気に入りは購入するという古屋さん。取材陣がホッと胸をなで下ろしていると、今回の展覧会の監修者で、副館長の原田一敏さんが一行を迎えてくれました。「今日は製品のヒントを探すつもりで来た」と語る古屋さんとさっそく会場に入ると、待ち構えていたのは圧倒的な写実性を誇る「自在置物」の数々。

第1章「写実の追求 ―まるで本物のように―」入口。この先にたくさんの「自在置物」が待ち構えている

もともと日本の立体造形は、仏像などの「理想美」が中心でしたが、江戸から明治にかけては、生き物のリアルな姿に迫ろうとする傾向が現れます。「自在置物」はその代表的なジャンルで、外見だけでなく、驚くほど細かな可動部も持つ「動く置物」です。

このコーナーでは、入口正面で宙を舞う宗義作の巨大な『自在龍』をはじめ、蛇から昆虫、魚、鳥まで、ありとあらゆる生物の像が並んでいました。原田さんによると、「節のある生き物がモチーフにされることが多い」とのことですが、目を疑うのは、鉄を素材にしているとは思えない、その滑らかな動きです。会場では明珍宗春作の『自在蛇』を使ったコマ撮り動画で、生き生きとした置物の運動の様子も紹介されていました。

古屋:うわあ……(しばらく言葉にならない)。すごく細かく、動くんだなあ。中国にもこうした金属の龍などの置物がありますけど、ここまではやらないですよね。あと、この『自在蛇』もそうですけど、太さが一定ではないのがすごい。太い部分と細い部分に変化があって、躍動感があります。いったい、何個のパーツでできているんだろう?

『自在蛇』の場合、その身体を構成するのは、なんと500個以上の部品! 太さの違う円筒形をひとつずつ作り、芯棒でつなげているのです。もちろん、すべては手作業。その途方もない手間が、置物を手にした人に、まるで本物のような衝撃を与えます。

逆境の時代だからこそ生まれた「超絶技巧」のもの作り

ところで、この「自在置物」からして、明治工藝の超絶技巧ぶりは伝わりますが、なぜ江戸から明治にかけての時期に、そうした特殊な表現が生まれたのでしょうか。

その背景には、後援者の存在や国の政策があったと原田さんは言います。江戸時代には大名や将軍家などが、工芸の担い手の後ろ盾になっていました。しかし明治維新以降、変わりゆく体制の中で、職人はパトロンを失います。

たとえば、明治9年の廃刀令によって刀が姿を消すと、その鍔(つば)を作る職人も職を失うことに。そこで彼らは、置物や日用品の装飾に、その技術を生かすのです。一方、海外を強烈に意識し出した明治政府が、殖産興業政策の一環として工芸品の輸出を始めたことも、技術の発展に拍車をかけました。従来、限られた場所でしか見られなかった品々が、初めて「公開」されることで、職人に「作品を見せる」芸術家の意識が芽生えたと原田さんは指摘します。

古屋:当時といえば、世界的な万国博覧会で、国同士が技術を競い合っていた時代。また国内で行われる内国勧業博覧会でも、輸出品目の品評会があった。そんな競争に揉まれながら、職人の技術が磨かれていったわけですね。カプセルトイの世界も、大きく言うとウチも含めて5つほどの会社が、全体のシェアの90%を占めている世界です。大手に比べると僕らは小さな所帯ですが、製品への手の入れ方ではどこにも負けていませんよ。

猿をかたどった香合。やや長めの手が愛らしい / 藻晃『指月猿香合』 木 明治-昭和時代 高約15.5cm

時代の変化で職を奪われた作り手たちが、その逆境を乗り越えようと、激しい競争意識をバネに見出した活路が、明治工藝だった――。そんな背景を知ると、目の前の一つひとつの作品に、もの作りのDNAが重なって見えてきます。『自在蛇』を作った明珍も、もともとは鎧などの甲冑を作っていた職人だったとか。指先が喜ぶような細やかさはその技術の賜物ですが、このように「自在置物」のすごさとは、「まず見て驚ける、そして触っても驚ける」という、驚きの段階がいくつにもまたがることにあるようです。

普通は見ないところまで手を入れる。コップのフチ子と明治工藝の共通点

続いてやってきたのは、原田さんが今回の一押しという、竹江作の『蝉』などが飾られたコーナー。すると、『蝉』の素材が気になる古屋さん。あまりに自然で通り過ぎてしまいますが、こちらの蝉、じつは羽根は水牛の角、胴体は木、足は銀で作られたもの。リアルを求めるあまり、小さな置物にもかかわらずいくつもの素材を組み合わせた、第1章の展示タイトル「写実の追求 ―まるで本物のように―」を体現する一作です。

古屋:とんでもない手の技だなあ。羽根の葉脈のような部分も、彫刻刀で彫って作っているんですね。これを現代の人がやろうと思ったら、できるのかな。似せることはできるかもしれないけど、機械を使わない人間の手の仕事としては、一級品ですよね。

鑑賞をしている間、古屋さんが一貫して気にしていたのは、やはり作り方について。「製品を作っている立場上、どうしても知りたくなる」と言います。当然、展示された工芸品の数々は一点ものですが、「奇譚クラブ」の製品は大量生産品。ただ、もとになる原型にどれだけの手数をかけたかは、その完成品からおのずと伝わるものだと語ります。

古屋:日本人のもの作りって、苦労のあとを隠すんですよね。伝統的な建築でも、あえて建材のつなぎ目を見せないじゃないですか。すると、どうなっているかと余計に気になる。「コップのフチ子」も、普通は見ない膝の裏のような場所まで、すべて色を入れているんですよ。「必要ないじゃん」と言われるかもしれないけど、それが必ず見た目の印象につながるし、結果的に、どこからどう見ても楽しめるものになるんです。

複数の素材からなる『蝉』がある一方で、ひとつの素材を巧みに掘り分け、いくつもの質感を表現した作品もあります。同じ一角に飾られていた『春日 竹に蜥蜴』や、『栗根付』『桃根付』などはその好例。『春日 竹に蜥蜴』の場合、竹に見える部分も蜥蜴も、じつは一本の木から彫り出したもの。また『栗根付』や『桃根付』は、似た大きさの木を、別の対象に仕立てたものです。

古屋:竹にしたって、本物を使えば早い話じゃないですか。でも、それをやらない。そこに職人の、あえて面倒くさいことをやって意表をつく、遊び心を感じますよね。

竹と蜥蜴は一見別々のパーツに見えるが、すべて一本の木から彫り出している / 宮本理三郎『春日 竹に蜥蜴』 木 昭和時代 長約40cm

多くの名品が海外に輸出されている明治工藝の現在

こうした一種の「挑戦」としか言えないような表現は、展示の第2章「技巧を凝らす ―どこまでやるの、ここまでやるか―」にも続きます。たとえば『紅魚文鉢』は、水を入れることで、表面に彫られた魚がまるで生きているように見える鉢。山田宗美という夭折の職人は、「鉄は熱いうちに叩けば、どんなかたちにも簡単にできる」と、ひとかたまりの鉄を熱してたたくことで、『兎』などの作品を作りました。

古屋:「簡単に」って……。いやいや、絶対、簡単じゃないでしょう(笑)。ところで、さっきの「根付」も日本で使われてきた煙草や小銭を入れるための小物ですし、こうした生き物のそのままの造形は西洋ではあまり見ないですけど、これらは当時、輸出を視野に作られていたわけですよね。輸出先はいったい、どの国が多かったんだろう?

造形のためには対象を観察する時間を惜しまなかったという山田宗美の作品 / 山田宗美『兎』 鉄 明治時代 長約19cm 高約10.7cm

原田さんによれば、輸出先で多いのは圧倒的にヨーロッパ。もちろん国内でも、これらの品は愛されていましたが、良いものであるほど海外に流出し、いまではロンドンの大英博物館やパリのギメ東洋美術館に所蔵されたり、ノミの市で売られたりしているのだとか。今回の出品作も、一人の台湾人コレクターが収集したものですが、良いものこそ身近にないという状況には、一抹の寂しさも覚えます。これには古屋さんも、「僕も海外の市で見かけたら、買って日本に持ち帰るようにします(笑)」と話していました。

さて、第2章は別室にも続きます。この部屋には、肉球が見えるように下に鏡を敷いて展示されていた大島如雲の『狸置物』や、竹の根っこから掘り出された『鷺』、あるいは古屋さんも「これはちょっとふざけちゃっていますね(笑)。家に置きたくないなあ」とこぼす、老婆の口から煙が出る仕様の『山姥香炉』などが紹介されていました。

中が空洞になっていて、口から煙が出るようだ / 恵順『山姥香炉』 木 江戸-明治時代 長約23cm 高約16.5cm

今風に言えばネタっぽい、奇々怪々な品々を眺めながら、展示はいよいよ終盤へ。そこには、古屋さんが「今回一番、印象的だった」と語る、美しい逸品が待っていました。

ワンパターン化していた友禅模様が、絵画的かつ立体的に変身

展示の最後を飾っていたのは、国内では宮内庁など、限られた場所にわずかにあるばかりだという、非常に貴重な天鵞絨(ビロード)友禅の織物。もともと、桃山時代にポルトガルから日本にもたらされたビロードは、その特殊な光沢感から、時代の為政者に愛されてきましたが、この天鵞絨友禅の技術が確立したのは、明治11年のことです。

ここでも背景には、江戸後期の飢饉や東京遷都など、厳しい時代の要請がありました。それらにより注文が激減した京都の染織を立て直そうと、老舗呉服商「千總」の12代目である西村總左衛門は、同じく落ち目にあった京都画壇のスター画家たちに、斬新な友禅模様の下絵を依頼。その写実性が人気を博すと、毛羽立ったビロード地の特性を生かしながら、制作がとても難しい、立体感あふれる染織の技法を生み出したのです。

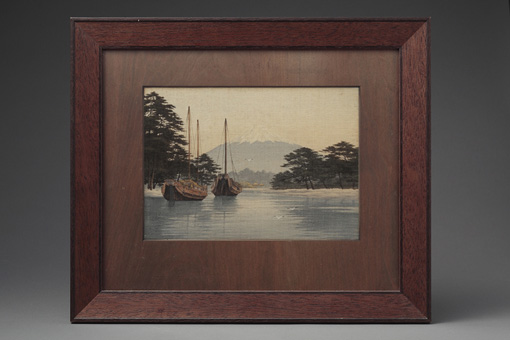

無銘『富士山図壁掛』 天鵞絨友禅 明治時代 縦20.5cm 横29cm(展示期間:9月7日~10月2日)

「光り方や奥行きが、まるで写真みたいですね」と古屋さん。たしかに、展示された天鵞絨友禅を見ると、まるで印刷物のような、なめらかな空間の広がりを感じます。とはいえ、古屋さんが立体物ではなく織物にこれほど関心を示すとは、少し意外でした。

古屋:じつは版画が好きで、光と影の表現が特徴的な「光線画」というジャンルの浮世絵をちょっと集めているんです。天鵞絨友禅は、その光線画の雰囲気にも似ていて、個人的にかなり好みですね。とくに『富士山図壁掛』の、富士山の白い峰と、白い空の境界線の細やかさが本当にきれい。これは見たら、誰でもその美しさがわかりますよ。

こうして、約1時間の鑑賞は終了。その後、古屋さんに少しお話を聞きました。

カプセル玩具業界の風雲児・奇譚クラブが生まれたきっかけ

作品を見ながら、終始「すげえ!」と驚いていた古屋さん。言葉の端々からも、工芸品への興味がにじみ出ていましたが、カプセルトイを仕事にしたのはなぜなのでしょう?

古屋:カプセルトイは幼稚園くらいから、ずっとそばにあったんです。テレビゲーム世代なんですけど、家が貧しかったこともあって、家にゲーム機がなかった。だから、カプセルトイのフィギュアやレゴのように、物語を自分で作るもので遊んでいたんです。貧乏が功を奏した、というか(笑)。あと、石を集めてきて、自分でお金を置いて、石の神社とかを作っていましたね。一言で言うと、一人遊びが得意な、よくわからない子どもでした。

そんな古屋さんは、大手カプセルトイメーカーに入社。10年間勤めましたが、「自分が作りたいものが作れなくなった」という理由から、2006年、「奇譚クラブ」を設立します。

古屋:僕のもの作りは、作りたいときに作るパッションが重要なんですが、会社が大きくなるにつれ、一個のものを作るために多くの書類が必要になったんです。あと、大量生産でコストを下げようとするので、手を抜くんですね。明治工藝を見てもわかりますが、一個のものに5回手を入れるのと、10回手を入れるのとでは、まるで違う。気合が入っていないものはいずれ捨てられるし、そんなものは作りたくなかったんです。

まさに、国を超えて人々を楽しませ、大切にされてきた明治工藝に通じる、手数への情熱を感じさせますが、こうした経緯から「奇譚クラブ」では、月1回の企画会議に出される企画書に、担当者の熱がどれほど込もっているかを大切にしていると言います。

古屋:企画書と言っても、A4一枚に簡単な絵と企画タイトルがあるような、すごくシンプルなものです。それを見てみんなが笑ったら、もうそれで即採用。一見して笑えたということは、そこには伝わる熱があったということですから。うちでは、その後は担当者が一人でひたすら作り上げ、上司があれこれ指示を出すことはないんです。これが大手だったら、社内に審査の儀式が何回もあって、コストも問題になる。すると、自分の頭の中にある「これ」が、出てこないんです。熱が下がって、別物になってしまうんですね。

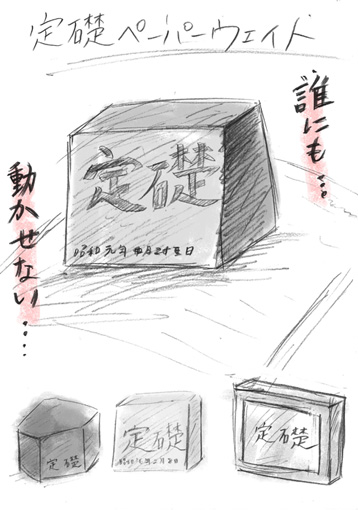

「定礎 -マグネット&置物-」の企画書。当初、ペーパーウェイトを予定していたが、マグネットと置物に変更になったそう

持参いただいた「Nature of Japan 01」のカプセルトイを眺めていると、そのままでも本物のような牡蠣の殻がパカッと開き、中から身の部分が。触ってみると、なんと柔らかい! ほかにも、海老の尾の透明感を忠実に再現するなど、触れば触るほど、繊細な作りが見えてきます。

丁寧な手仕事がほどこされた奇譚クラブの商品がずらり。一番左が牡蠣

古屋:こういうものを前にすると、「これ、見てみろ!」って人に話したくなりませんか? 明治工藝の自在置物の所有者も、「ほら、見て!」と自慢していたはず(笑)。だけど、こうした手のかかったリアル系のカプセルトイは、じつは最近、人気がないんです。すぐに笑えるネタ系のものや、安くてなんとなくカワイイ動物ものが売れちゃう。それは、少し寂しいですね。

今日は、「隙あらば、パクるぞ!」という心持ちで来たんですが、やっぱり過去の良いものの工夫は、後世に残さないといけない。数百円のカプセルトイなので、表現は緩くなりますが、人を楽しませるこんな工夫があったんだという、根幹の部分が伝わればいいと思うんです。そういう思いで、できるだけ古いものには触れようとしています。

生活に遊びの感覚を。真剣に手を動かし続ける新旧の作り手たちの連なり

そうしたもの作りの連なりがある一方、昨今では最新テクノロジーが可能にした、エンターテインメントやアートの進化も話題になっています。「仮想現実(VR)」や、インタラクティブな要素を盛り込んだ体験型のインスタレーションなど、これまでの「リアル」の概念を覆すような試みも次々と現れています。でも、そういった試みは、「まだ美しさには到達していないんじゃないかと思うんです」と古屋さんは話します。

古屋:僕の感性がズレているのかもしれないですけど、リアルなCGを360度使った展示を見たりしても、想像を超えてこないんです。それなら、伊藤若冲のような絵師の作品のほうが言葉を失う。ただ受動的に「リアルだな」と思わせるだけではダメで、「見て良し、触っても良し」の自在置物もそうですが、こちらが能動的に触ったり覗いたりしたとき、予想以上のものを返してくれるのが本物だと思うんです。僕らも、触って驚いて、会社を調べたら奇譚クラブだった、みたいな存在になりたいですね。

最後に、明治工藝から何を受け継いでいきたいかを、古屋さんにお聞きしました。

古屋:やっぱり、遊びの感覚ですね。あえて手間や時間をかけて、別の素材を使ってあるものを表現したり、不必要と思われる場所まで動かしたり。その説明しがたい作り手の思いの爆発みたいなものに、人は感動したり、「何やってるんだよ!」と笑ったりする。それは大袈裟に言うと、生活の安らぎになっていると思うんです。

ロッカーの鍵を模した「♨WATCH(温泉ウォッチ)」や、何の味付けもなしの「定礎 -マグネット&置物-」みたいな商品も、別に必要はないけど、あったら残して自慢したくなる。砂場の砂のお城でも、あまりに凝りすぎていて、「これは壊しちゃいけない」と感じさせるものがありますよね(笑)。明治の職人の遊びはそういう真剣な遊びだし、僕もそれをカプセルトイの世界に入れていきたいです。

奇譚クラブ広報・しきさんがつけていた「♨WATCH」は、その場にいた全員がコインロッカーの鍵であると疑わなかった。ちなみに売り文句は「鍵ではないのがキーポイント」

コストの問題や、システム化された企業体制の中で、突出したものが生まれにくくなっているとも言われる現代のもの作り。明治工藝に私たちが驚くのは、いまの一般的な感覚では計りかねる作り手の過剰さを、そこに見るからなのかもしれません。

しかしふと街角のカプセルトイを眺めると、そこにはその過剰さや遊び心を伝える、「奇譚クラブ」の商品がある。生活を少しでも良いものにするため、真剣に手を動かし続ける新旧の作り手たちのそんな連なりに、ワクワクした気持ちを覚える取材でした。

- イベント情報

-

- 『驚きの明治工藝』展

-

東京会場

2016年9月7日(水)~10月30日(日)

会場:東京都 上野 東京藝術大学大学美術館

時間:10:00~17:00(10月21日、22日は20:00閉館、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(9月19日、10月10日は開館)、10月11日

料金:一般1,300円 高校・大学生800円

※会期中展示替えあり京都会場

2016年11月12日(土)~12月25日(日)

会場:京都府 細見美術館埼玉会場

2017年4月22日(土)~6月11日(日)

会場:埼玉県 川越市立美術館

※予定

- プロフィール

-

- 古屋大貴 (ふるや だいき)

-

1975年、埼玉県生まれ。カプセル玩具メーカー奇譚クラブ主宰。株式会社ユージンでカプセル玩具制作を学び、2006年に奇譚クラブを立ち上げる。「コップのフチ子」「NATURE TECHNI COLOUR」「江頭2:50ストラップ」などヒット商品多数。著書に『コップのフチ子のつくり方』がある。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-