社会の動きとアートは無関係ではいられない。巨大な構造物を制作し、それを大勢の力で「引き倒す」プロジェクトを手がけてきた加藤翼は、それを体現するアーティストのひとりだ。東日本大震災以前から各地で活動を積み重ねてきた彼は、震災の発生によって自らのプロジェクトを大きく方針転換した。自らの意思で破壊を起こす「引き倒し」から、協働によって構造物を慎重に動かす「引き興し」へ。それは、アーティストとしての震災・カタストロフへの意思表明であっただろう。

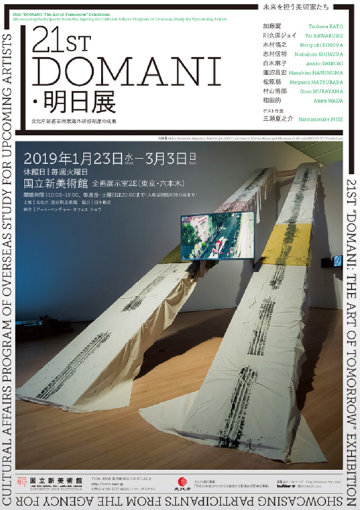

そんな加藤は、2015年から2年間、文化庁新進芸術家海外研修制度を利用してアメリカのシアトルに滞在。奇しくもトランプ現大統領の選挙に全米が揺れた時期。彼は、アメリカの現在と未来になにを感じたのだろうか? 滞在の成果を紹介する『未来を担う美術家たち 21st DOMANI・明日展 文化庁新進芸術家海外研修制度の成果 平成の終わりに』の参加者、加藤に話を聞いた。

震災を経験し、なにもないところにスペクタクル性を求めようとする自分自身が変わらないといけないと思いました。

—加藤さんは、巨大な構造物を大勢で倒す「引き倒し」を行ってきました。これは、どういう背景から生まれた作品なのでしょう?

加藤:そもそもアートに関わる原点は、子ども時代から見てきた東京の風景です。満員電車に乗って中学に通っているあいだ、ずっとここには刺激が足りないと思っていました。それは、人と人とが触れ合ったりぶつかり合ったりする「コミュニケーションの希薄さ」に起因するものであって、ゼロ年代の東京は見ていて寂しく感じるものでした。だからこそ、「公共」「集団性・参加性」を作品のテーマにしたんです。構造物を動かしたり壊したりすることが、刺激のない世界に自分が切り込んでいくためのイメージとしてあったんです。

―その「引き倒し」は、「引き興し」に名称が変わりました。それは、2011年の東日本大震災が関係しているのでしょうか?

加藤:震災を経験して、なにもないところにスペクタクル性を求めようとする自分自身が決定的に変わらないといけないと思いました。震災当日は関西にいて、3月12日、13日と大阪城の前で「引き倒し」のイベントをする予定で。でも、そんなことしてる場合じゃなくなり、1日目は中止にしたんです。

—いま思い出しても、3月11日はなにをしたらよいかわからない1日でした。それでも、東北の震源から距離のある西日本では、あまり影響はなかったと聞きましたが。

加藤:たしかに距離があると想像することしかできず、それも難しい。だからこそ中止にすべきだと思いました。自分たちの「想像のできなさ」を来てくれた人たち、プロジェクトを手伝ってくれた人たちと会話しながら、見えない世界、遠くの場所のことを想像しながらパフォーマンスするべきだろうと考えて、2日目は極力音を立てないように、構造物をゆっくり動かすことにしました。

力任せに「引き倒し」をすると、「ドーン」とか「メキメキ」とか、巨大な音がどうしても出てしまう。だからいろんな方向からロープを張って、全員で繊細にコントロールしながら倒す方向を調整していって、ゆっくり動くものごとをともに体験するというか……。震災直後は、みんな余震で起こる音に敏感でしたから、とても慎重に。

―その時点から「引き倒し」が「引き興し」になった?

加藤:プロジェクトの意味がはっきり変わったのはそのときですね。壊すことで生じる瞬間的なカタルシスと、そこで生まれる共体験ということだけを作品の武器にするのはもうやめようと思いました。

震災後、「これだけ大きなインパクトがあったにもかかわらず、なぜ日本の政治や経済のシステムは変わらないんだろう」と思いました。

―加藤さんは2015年から2年間、アメリカのシアトル市に滞在していますね。なぜ同国を選んだのでしょうか?

加藤:アメリカに行くのはこれがはじめてではなくて、2013年にスタンディングロック(ノースダコタ州)というネイティブアメリカンの居留地でプロジェクトをやったことがあるんです。この発端も2011年の震災になるんですけど。

―震災がどう関係していたのでしょう?

加藤:震災が起きたあと、しばらく福島県いわき市の平豊間(たいらとよま)でボランティアしていました。自分が「公共」や「集団性」を作品のテーマにしてきたこともあって、地震や原発事故を経た上での人と人との関係性についてあらためて模索する機会でもあったのですが、同時に「これだけ大きなインパクトがあったにもかかわらず、なぜ日本の政治や経済のシステムは変わらないんだろう」と思うようになりました。

その疑問を突き詰めていくと、単に日本の話だけではなく、国際的な関係の中で自分たちの生活やシステムが成り立っているからなんだと気づいたんですね。それは具体的に言えばアメリカとの関係で、同国は世界的にも政治の中心地ですし、グローバリズム経済の源でもある。その中心を見てみたいと思ったんです。

—でもニューヨークやワシントンは選ばなかった。

加藤:ネイティブアメリカンは、歴史的にすごく昔から白人やアメリカ政府といった外の世界と強く関係してきた人たち。だからこそ、アメリカについて知る上で適した場所だと思ったんです。実際、彼らが歴史をどう受け止めているかを、さまざまなかたちで教えてもらいました。プロジェクトを終えて、やはりもっと時間をかけて同国について知りたいと思った。そこで文化庁の助成を受けて、シアトルに渡ったわけです。

—2回目の渡米で都市部を選んだのはなぜですか?

加藤:スタンディングロックは綺麗な風景以外ほとんどなにもない場所ですが、それでもアメリカ都市部からの影響をものすごく受けていて、けっして独立して生活できているわけではないんですよ。だから、今度は都市の中でアメリカについて考えたかった。

結果的に言えばシアトルは大正解でした。アーティストからすれば、ニューヨークやロサンゼルスと比べて、シアトルは現代美術の土壌がまだまだ整っていません。でもAmazon本社があったりして、変革期の渦中にある都市でもある。ニューヨークはギャラリーやアートシーンのシステムが固まりすぎていて、間口が狭いと思ったんです。

―シアトルから見たアメリカはどんな国でしたか?

加藤:最も印象的だったのは大統領選です。選挙が2016年で、トランプ大統領の就任が2017年ですから、1年間を通じてその推移を経験できた。アメリカにおけるトランプの存在って、「膨らみすぎたグローバリゼーションのぶり返し」でもあって、震災以降の日本の変化とも無縁ではありませんから、とても貴重な経験ができたと思っています。

時間的にも空間的にも、ものごとの中心から距離のあるジャンルがアートなんですよ。

—先日、森美術館で開催された『カタストロフと美術のちから』展で加藤さんの新作を拝見したのですが、経験のドキュメンテーションにリサーチ的な内容が加わった面的な広がりのある内容になっていたのが新鮮でした。アメリカでの経験が反映されていると思いますか?

加藤:アメリカでやろうとしていたことのひとつが、自分の作品のあり方を変えることでした。それまでは「引き興し」の記録を事後的に美術館やギャラリーで提示するドキュメンテーションの手法がメインだったのを、もっと違う見せ方、体験の仕方を作れないだろうかと考えたんです。

作り手であるアーティストを離れて、作品が物質として残るアートでは、この場にはいない人や見えない場所について想像するのは当たり前のことなんです。作品自体が場所を移動するし、作者の死後も残る。時間的にも空間的にもものごとの中心から距離のあるジャンルがアートなんですよ。だとすれば、それを逆算して、美術館で作品を見る経験を中心にして作品を作りたいというのが、アメリカで挑戦しようと思ったことです。

今回の『未来を担う美術家たち 21st DOMANI・明日展 文化庁新進芸術家海外研修制度の成果 平成の終わりに』(以下、『21stDOMANI・明日展』)に出す作品の中にメキシコシティで作った『Pass Between Magnetic Tea Party』(2015年)があるのですが、これはその試みのひとつ。メキシコの路上にテーブルを出して、みんなでティーパーティーをやる。そして最後にそのテーブルの上を自動車にゆっくり走らせ、テーブルクロスにタイヤの痕をつけるっていう作品で。その痕跡が展示会場に移動してくるというイメージなんですが、ここで移送されてくるのはあくまで表面だけなんですよね。布の平面に対して、テーブルは「引き興し」にも通じる立体的な構造物。でも、構造が動くのは現地のメキシコでしかありえない。

—参加者とともに作品を作っていく、リレーショナルアート的な仕組みはテーブルに託されている。

加藤:そうですね。一方で布は表面でしかないからこそ移動・保管が可能なんです。そこに映像のドキュメンテーションをミックスさせることで、プロジェクトのあったメキシコ、作品が展示される美術館の「距離の隔たり」に揺さぶりをかけられるのではないかと考えました。

—気になるのが布の配置の方法です。まるで坂のように傾斜していますが、近現代の美術史的には岸田劉生の『道路と土手と塀(切通之写生)』(1891-1929年)や、フランシス・アリスが参加者とスコップで砂丘を動かそうとする『信念が山を動かすとき』(2002年)を思い出します。

加藤:後者はたしかに近いですね、というより僕のひとつの参照元です(笑)。集団的な行為によって詩的な空間を作ることは、僕のひとつのゴールと言っていいのですが、問題はそのプロセスにあって、僕はできる限り参加者に能動性を持たせたい。今回の作品で言うと、テーブルにスロープがついていて、車をテーブルに載せる際にはみんなで押し上げて載っけるのですが、そこにいちばん強い体験性・参加への能動性が生じます。「引き興し」や「引き倒し」も「全く動かないから」「支えないと倒れてしまいそうだから」という、思わず力を貸してしまいたくなるような仕組みがあるのがベストだと考えています。そこには、鑑賞的、受動的な態度を能動的な態度にスイッチする力があるから。坂には、「(重力に逆らって)踏ん張らないと、転がり落ちてしまう」という意識を促す力があります。

美術館で鑑賞する上での課題として、容易に鑑賞者を傍観者にさせてしまう点があります。それは過去の自分がやってきたドキュメンテーション的な展示の限界でもあったので、変えてみたかったんです。

政治や経済にはカテゴライズする欲望がかなり強くあるけれど、アートはそうしたカテゴライズを揺るがす働きがあります。

—震災とアメリカでの経験を経て、今後どのような展開をしていきたいと考えていますか? 国家や宗教といった、巨大な共同体といった要素も関わってくるように思います。

加藤:そうですね……。でも、結局はアートってかなり間接的な影響に止まると思います。個人的な問いを投げかけるものだし、その幅の広さがあまりにも大きい。だから、ひとつのアートで、ひとつの法案が通ったみたいな成果はなかなか現れませんよね。

でも、目には見えない影響が、まるで脳を走るニューロンのように混ざり合って、大きな社会をかたちづくっているのだという確信はあります。自分がやるとしたら、たぶんそこです。政治や経済にはカテゴライズする欲望がかなり強くあるけれど、アートはそうしたカテゴライズを揺るがす働きがあります。

—信条や党派で分かれるからこそ、政治や経済は機能するという側面がありますからね。

加藤:そうですね。あるいはジェンダーやナショナリティーというカテゴライズ。もっとも、それはいま、大きく揺らぎ始めていると思います。インターネットの発展や航空便の低価格化で、交信や移動が手軽になったことが影響していて、たとえばメキシコシティやベトナムで知り合ったアーティストの友達と、帰国後もSNSを介していつでも連絡し合えるし、彼らも気軽に日本にやって来る。そういったバーチャルとフィジカルの交信が活性化していく状況の変化に対して、既存のカテゴライズでは追いつけなくなってきています。

既存のフレームを決定づけていた機構が、揺るがざるをえないわけです。トランプ大統領の登場は、そのひとつの批判的なあらわれでしょう。揺らぎはじめた国境を、さらに高くすることで押さえつけようということですから。そういった時代をひとつの作品で変化させることは難しいですが、長い作家活動の中ではなにかしらの変化を起こせるかもしれないとは思っています。

バンクシーなんかはネット以前と以降で明らかに「公共」の捉え方と作品の仕掛け方を変えている。

—時代の輪郭線が揺らいでいる時代なんでしょうね。たとえば、今年はバンクシー(ロンドンを中心に活動する覆面芸術家)の活動がマスメディアで多く取り上げられていましたが、アートシーンにおける事件がこんなに注目されるだなんて、10年前では考えられなかった。

加藤:それもSNSの登場によってですよね。SNSで話題が伝播して、それをマスメディアが取り上げて大きく共有される。いっぽうで、アートマーケットに関与するアーティストとしては悩む部分もあります。僕は「無人島プロダクション」というギャラリーに所属しているので、この10年のアートマーケットの展開をちょっとだけ近いところで目の当たりにしてきました。

交信と移動(移送)が容易になったことが「マーケットの巨大化」を促しているけれど、そのためにこれまで以上にビジネスとして成立する「売れる作品」を求められるようにもなっている。そのバランスの取り方はかなり悩ましいけれど、逆に、その構造を批評的に利用する優れた作家の戦略には、エクストリームな刺激もあって興味深いです。

—特にアジア市場の成長は著しいですね。11月に上海ではふたつのアートフェアが開催されましたが、それに合わせて国際的なアーティストの個展が同地のいたるところで開催されて、まるでロンドンやニューヨークのようでした。

加藤:セアスター・ゲイツというシカゴを拠点に活動するアーティストがいるんですが、彼が面白いのは「プロジェクトで実践するもの」「ギャラリーで売るもの」「美術館で見せるもの」をかなり明確にチャンネルで分けている点です。これまでにも、その三者が並び立つような中間地点を見出そうとするアーティストは多くいたけれど、彼がやろうとしているのは中間ですらなく、それぞれのステージの磁場にフィットして最高のアウトプットを提示すること。だからそこで現れる表層のイメージは本当にバラバラで、彼のストーリーを知らないと、その記号を紐解けない。

昔であれば、そういった記号の不一致性は作家の統一的なアイデンティティーを混乱させるものだったけれど、情報のスピードが高速化した現在では、ハードコアな鑑賞者がアーティストのストーリーを追っていくこともできる。時代の変化に対応したアーティストの姿だと思います。

—「アートは、あらゆる文化的事象の中で最も優れたものである」という幻想があったと思います。アートが示す普遍的な真理は、どんな問題にも鮮やかに答えを出すことができた、というような。けれども時代は進み、社会状況の多様さ、あるいは身も蓋もなさに対して、ひとつの冴えた答えというのは存在しえない。それぞれの事象に対して、その都度どのように対応していくかという実践が、現時点での興味の中心になったというのは大きな変化です。

加藤:普遍的な真理という抽象が解体された時代を経て、ポストモダンの思想家が夢見た、具体的に実践をする個別の共同体が現実化してきたってことなのかもしれません。もっとも、それはグローバリズムという、抽象的でより強力なシステムの出現との引き換えに、というとなんだけれど(苦笑)。とはいえ、アーティストに限らずフリーランスで仕事をしている人はみんなそうだと思うんですよ。移動しながら、その都度の課題に対して成果を出していく。それは僕のようなプロジェクトベースのアーティストの生き方にも大きな影響を与えていると思います。

クリスト(クリスト&ジャンヌ・クロード。建築やオブジェを布や紙で梱包する手法で知られるアーティスト。公共空間全体を梱包する大規模なプロジェクトでは、数年以上をかけて行政や市民と議論を行うことも珍しくない)の時代は、まだ向かっていくべき「公共」に固定的な質感があったけれど、たとえばバンクシーなんかはネット以前と以降で明らかに「公共」の捉え方と作品の仕掛け方を変えている。SNSによる拡散、伝播を前提にして、例のオークションハウスでの作品裁断なんかを仕掛けているでしょう。すごくうまいと思うし、ああいう状況が現実化することによって観客のあり方や批評の現れ方も変わる。それはとても面白いことだと思います。

- イベント情報

-

- 『未来を担う美術家たち 21st DOMANI・明日展 文化庁新進芸術家海外研修制度の成果』

-

2019年1月23日(水)~3月3日(日)

会場:東京都 国立新美術館 企画展示室 2E

料金:1,000円

- プロフィール

-

- 加藤翼 (かとう つばさ)

-

お互いにロープで縛られたグループが国歌を演奏する、巨大な構築物をロープで動かす、といった集団的なパフォーマンスの作品で知られる。私たちに集合を促すもの、私たちを分け隔て、傍観者にするもの、というテーマのもと、近年では、環太平洋地域(東南アジア・オーストリア・北・中・南米)のアーティストたちとのコラボレーション作品も発表する。各地を移動しプロジェクトを実践していくなかで、「集団行為を行う屋外/その記録を再生する美術館」という枠組みを設定しながら、一つのその場かぎりの出来事が、遠く離れた場所のインスタレーション空間によって、物語へと変容する仕組みについて模索している。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-