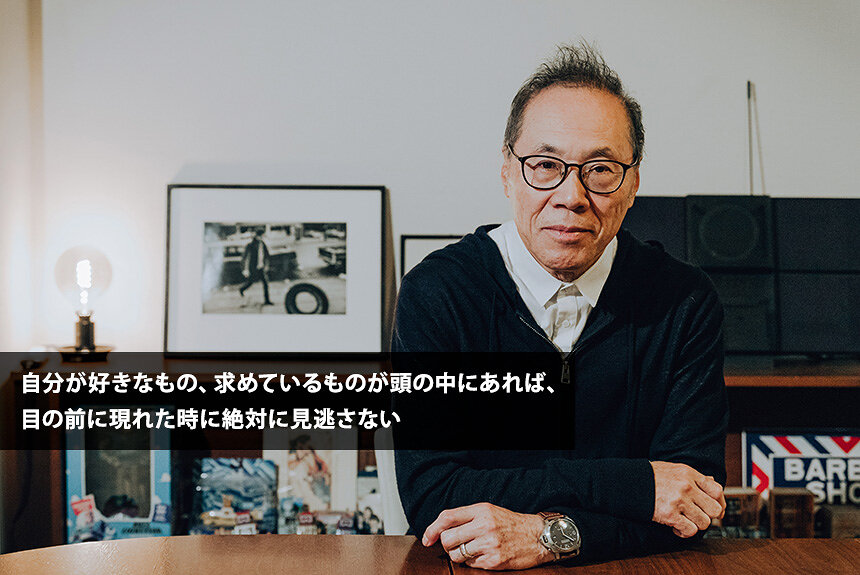

沢田研二や山下久美子、BUMP OF CHICKENらを手掛けてきた音楽プロデューサーの木﨑賢治が、そのメソッドを綴った著書『プロデュースの基本』を上梓した。

本書には、自身がこれまで手がけてきた様々なアーティストとの具体的エピソードを挙げながら、ものづくりの楽しさ、クリエイティブを磨く方法、プロデュースのノウハウなどが紹介されている。「アーティストが持つ特徴を活かしながら、よりみんなが分かりやすいスタイルに変換する」という彼のプロデューススタイルは、音楽の現場だけでなく様々な職種、人間関係などにも活用できるコミュニケーション術とも呼べるものだ。

今回CINRA.NETでは、著書『プロデュースの基本』を紐解きながらものづくりにおける発想法、プロデュースに対する哲学、クリエイティブなライフスタイルの送り方について伺いつつ、彼が今構想中の「新人発掘オーディション」への意気込みも語ってもらった。

「感情」というものは、数学的なアプローチを突き詰めた先にある気がするんですよ。

―著書『プロデュースの基本』によれば、木﨑さんのクリエイティブは、何かを見て「いいな」から「作りたいな」に変わり、「どうなっている?」と構造を調べ、実際に「作ってみる」というプロセスが基本だそうですね。

木﨑:好きなものは色々ありますが、「作ってみたい」とまで思うものはあまりないんです。例えば洋服は好きだけど、着るだけで「作りたい」とは思わなかった。でも音楽は「作りたい」と思えたんですね。そうすると「この曲は一体どうなっているのだろう?」と仕組みが知りたくなるんです。それでまず調べたのがコード進行。和音の響きやその進み方が情緒を生み出すことが分かってくると、今度はそれを使って自分でも作ってみたくなったんです。

音楽プロデューサー。1946年、東京都生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。渡辺音楽出版で、アグネス・チャン、沢田研二、山下久美子、大澤誉志幸、吉川晃司などの制作を手がけ、独立。その後、槇原敬之、トライセラトップス、BUMP OF CHICKENなどのプロデュースをし、数多くのヒット曲を生み出す。ブリッジ代表取締役。銀色夏生との共著に『ものを作るということ』(角川文庫)がある。

―何かを作るためには、その構造を知ることはとても大切ですよね。

木﨑:例えば、The Beatlesもそうやって曲を作っていました。彼らはモータウンの音楽が好きで、その構造を調べるところから始まった。すべてのクリエイティブは模倣から始まると僕は思っています。野球でもそう。「野茂みたいに投げたい」と思ったら、どんなフォームなのか研究してまずは真似てみる。そこから少しずつ自分に合った、独自の投げ方を見つけていくわけじゃないですか。きっと野茂投手も、そうやって誰かの模倣から自分の投げ方を見つけていったのだろうしね。

―模倣したものに独自の要素を取り入れていく、つまり「組み合わせ」からオリジナルが生まれるということですね。

木﨑:全く新しいオリジナルなものなんてなくて、ほとんどのものは組み合わせによって生み出されていると僕は思っています。僕は以前、sacaiの服が好きでよく着ていたのだけど、異素材を組み合わせたアイテムが色々あってすごくユニークなんですよ。音楽もそうじゃないですか。そもそもジャズは、アフリカ系アメリカ人が西洋楽器を演奏したことから始まっているし、ロックンロールもリズム・アンド・ブルースやゴスペルが、カントリー・アンド・ウェスタンやブルーグラスと組み合わさることで生まれた音楽ですからね。

―それこそThe Beatlesも、ロックンロールにジャズやクラシック、インド音楽などを組み合わせながらポップミュージックとして進化していきました。

木﨑:彼らが意識してそういう融合を行なっていたのか、無意識だったからこそ型破りなことができたのか、詳しい事は分からない。けれどもそういう組み合わせによって、今まで誰も聴いたことのなかったサウンドを生み出していたのは事実です。それはThe Beatles以降もずっと続いてきました。ベックが登場した時も、僕は「ヒップホップとボブ・ディランの組み合わせだな」と思いましたしね。

木﨑:普通ではあり得ないもの同士が結びついて、全く新しいものが生まれる。人間だって水分とアミノ酸でできていますからね(笑)。それって突き詰めると元素にまで行き着くなと思ったんですよ。全ての物質は元素から成り立っており、例えば水(H2O)は水素(H)と酸素(O)が結びついて生まれるわけじゃないですか。

―文字どおり「化学反応」が起きたわけですよね。そう考えていくと、クリエイティブは数学的でもあるなと思います。

木﨑:そう、音楽も絵画も数学的ですよね。「この絵画は何色が何パーセント入っていて、何色が何パーセント入っている」みたいに解析できる。冬になると明度が低い色の服を着たくなり、夏はその逆だったりするのは、その時の気持ちに近い色を求めているのかもしれません。つまり「感情」というものは、数学的なアプローチを突き詰めた先にある気がするんですよ。

先日お亡くなりになった筒美京平さんとお仕事をした時に思ったのもそれ。彼の曲の作り方は、すごく数学的だなと。数学を突き詰めると感情になるのかな、と筒美さんと仕事をしていて強く感じました。

―構造を調べると、それがどういいのか、なぜいいのかが説明できる。説明できると、より多くの人に興味を持ってもらえるとも著書で書かれていましたね。

木﨑:日本人は「みんな同じように考えているだろう」という思い込みがあるせいか、説明するのが苦手な人が多い印象があります。「これ、かっこいいよね」「うん、かっこいいね」で会話が成り立ってしまう。僕の従兄弟はLAで生まれ育ち、大学へ行って一番大変だったのは友達選びだと言っていました。LAにはいろんな国から人が集まっており、物事を理解する前提条件がそれぞれ違うので、ちゃんと説明する力が必要なんです。

―確かに欧米の人たちは、自分の気持ちや好きなものについてロジカルに説明できる人が多い印象があります。

木﨑:子供を叱る時も、なぜ叱るのか、何がダメなのかをちゃんと説明している。「ダメって言ったらダメなの!」なんて叱り方をしているのは、日本だけかもしれないですよね。(笑)。

木﨑:英語はロジカルに説明するのに適した言語であることも大きいかもしれないですね、理路整然と説明しやすいというか。日本語は主語や述語も曖昧で、主語が全くなくても会話が成立してしまう。そういうコミュニケーションの良さもあると思いますが、すごく単一的に感じる時もあります。

「相手の行動を促すには、正しいことを言えばいいとは限らない」ということを学びました。

―もともと曲を作ることが好きだった木﨑さんが、プロデューサーになったのはどんな経緯だったのでしょうか。

木﨑:曲作りは好きだったのですが、自分が作る曲があまり面白くないなと気づいたんです。それでも音楽に携わる仕事がしたくて、採用されたのが渡辺音楽出版(ナベプログループのアーティストの他、多くの楽曲の管理・開発を行っている)でした。

英語が話せたのもあり、最初は海外の取引先とのやりとりをしていたのですが、そのうち「ピアノが弾ける」という理由で楽曲の採譜を頼まれるようになって。気がついたらレコーディングの現場にも立ち会うようになっていました。

木﨑:当時は洋楽ばかり聴いていたので、邦楽はあまり好きじゃなかったですね。「自分だったらもうちょっとこうするのになあ」なんてスタジオの隅で思いながら、でもそんなこと、とても言えないので黙っていたら、色々と聞いてくるんです。「シングルA面にふさわしいのはどっちだと思う?」「この曲のイントロはどう思う?」みたいな感じで(笑)。それで少しずつ意見を言うようになったら、「お前は制作に向いている」と。

―割と行き当たりばったりというか(笑)。プロデュースの仕事って、ただクリエイティブなだけでなくコミュニケーション能力も非常に重要ですよね?

木﨑:自分で作るのはなく、人に曲を作ってもらうわけですからね。「相手の行動を促すには、正しいことを言えばいいとは限らない」ということを学びました。最初のうちは、ヒット曲を出してきた偉い先生に思ったことを率直に言い過ぎてしまい、「二度と書かない」と怒らせてしまったこともありました。

木﨑:でも、自分が夜中まで飲み歩いている間にも、この先生はたった一人部屋に閉じこもって曲を作ってくれていることを思ったら、まずは感謝の気持ちを持たなければと思うようになり、相手を傷つけてしまうことが少なくなりました。

―僕も仕事柄、リライトを依頼されることもあるのですが、その時の編集者とのやり取りはとてもデリケートなものだとどちらの立場からも思います。

木﨑:後から直してもらうのは、最初に作ってもらうよりも倍大変です。一度それを否定して、ここをこうして欲しいと頼むのは二度手間じゃないですか。なるべく最初にどんなものが欲しいのか、どんな路線でいきたいのかを明確に示した方がお互いのためですよね。

―おっしゃる通りです。

木﨑:例えば、あるアーティストのワンマンが2カ月先に決まったとします。大抵のアーティストはその瞬間からセットリストのことを考え始め、実際に作ってきてしまうとそこから変更してもらうのは大変な労力が必要です。スタッフは、アーティストよりももっと早くセットリストのことを考え始めなければダメなんですよ。「今度のライブはこういうコンセプトで、こういうお客さんが来て、こういう部分を見せていきたいから」と。そういう情報をアーティストとしっかり共有しておけば、お互いの考えるセットリストもさほど大きく食い違わない。

―それはつまり、アーティストの孤独や不安を理解するということでもありますよね。

木﨑:おっしゃる通りです。スタッフとアーティストが同じ情報を共有することは、一種のマネージメントだと思いますね。アーティストにはいつも言っているんですよ、「いいことだけじゃなくて、嫌なこともちゃんと言うから」「傷つかないと、いい曲作れないからね」って(笑)。そうすると裸の王様にもなりにくい。とはいえ売れてくると厳しいことが言いにくくなってしまって、裸の王様になってしまうケースはとても多いのですが。

木﨑:僕自身は、多少嫌われてもいいから本当のことをなるべく言うようにしています。その時はムッとされても、数日経てば向こうも落ち着いているから、そこでもう一度話し合うとかね。

私とあなたとでは見えているものが違う。それを切り取るのがアートだと思うんですよね。

―著書では、生活の中でもクリエイティブな仕事につなげられるように、「願望は口に出していうこと」を勧められていますよね?

木﨑:自分が好きなモノについては、プライベートな時間でもどんどん人に話していった方がいいとみんなに言ってます。「あれが欲しい」「こんなことがやりたい」「あの街に住みたい」といった夢や目標をいろいろなところで言っておくと、きっとどこかで繋がる。「木﨑さん、前にこんなこと言ってましたよね?」と、誰かが覚えてくれていて仕事になるんです。黙っていたら、絶対に人の心には残らない。なんでも言いまくった方が、叶う確率もグンと高くなると思いますね。

木﨑:ART-SCHOOLの木下理樹くんとの出会いもそうでした。最初、レコード会社に呼ばれて別のバンドのプロデュースを依頼されたのですが、それは自分が作りたいと思っていた音楽とちょっと違っていたんですけど、なかなかうまく伝えられず、その時に、「自分は今こういう音楽が好きで、こういう音楽を作りたい」ということをたくさん喋ったんです。そうしたら向こうから、「じゃあ、このバンドは違いますよね」と言ってくれた上に、「これなら気に入ってくれるんじゃないですか?」と言って渡されたのが木下くんの音源だったんです。

―本書にある、「アンテナを立てていれば、欲しいものが引っかかってくる」「目を開けて見ていても、その人の興味のある情報だけが切り取られている」という記述も印象に残りました。

木﨑:自分で好きなもの、求めているものが頭の中にあれば、目の前に現れた時に絶対に見逃さない。例えば今、私たちは同じものを見ていますけど、そこで目に留まったり印象に残ったりするものは、自分がその時に興味を持っていたり、心に思っていたりするものだけなんです。要するに、私とあなたとでは見えているものが違う。それを切り取るのがアートだと思うんですよね。写真を撮る、歌詞を書く、絵を描く、全て自分が見えている世界を切り取る作業です。

―それでいうとプロデューサーは、アーティストが見ている世界を整理し、引き立てるところは引き立て、不要なところは削ぎ落とす。ある意味では出版における「編集」にも通じるかもしれません。

木﨑:確かにそうですね。音数を減らしたり、メロディーをシンプルにしたり、イントロをシンプルにしたりしながら、その曲が一番よく聴こえるように整理していく。僕はアーティストによく「セレクトショップだよ」とも言っています。最初の組み合わせの話にも通じますが、「ギターはこの人のスタイル」「ビートはヒップホップ」「ビジュアルイメージはこの時代のイメージ」と、様々なものを寄せ集めれば新しいオリジナルになるんです。

―また、本書ではビリー・アイリッシュやエド・シーラン、King Gnuといったアーティストについての考察も展開されています。今なお新しいものにアンテナを張り続けているモチベーションはどこから来ているのでしょうか。

木﨑:今ならストリーミングサービスを利用して、海外のチャートなどはチェックするようにしています。そうすると、今までになかった組み合わせがあるんですね。ここに来てまたギターが印象的な曲が増えている気がしますね。ヒップホップのトラックに8ビートのギターが乗っていたり。自分がそういうのが好きなのかもしれないけど。

木﨑:最近だと24kGoldnの“Mood feat. Iann Dior”や、ギャビー・バレットの“I Hope feat. Charlie Puth”、The Weekndの“Blinding Lights”などが良かったですね。“Blinding Lights”の共作者であるマックス・マーティンが考えていることは、僕が沢田研二とかやっていた頃に考えていたこととよく似ているところがあるなあと思うんですよ。スウェーデン人の作るメロディーって日本人と共通するとても叙情的なものが多い気がしますね。もちろんグルーブは全然新しくなってるんですけど。

24kGoldn“Mood feat. Iann Dior”を聴く(Apple Musicはこちら)ギャビー・バレット“I Hope feat. Charlie Puth”を聴く(Apple Musicはこちら)

The Weeknd“Blinding Lights”を聴く(Apple Musicはこちら)

―日本だとKing Gnuが気になるとおっしゃっていましたね。

木﨑:King Gnuはお利口さんじゃない雰囲気が好きですね。ただ、そう見せかけて本当はお利口さんなんじゃないかとも思っているんですけど(笑)。悪っぽい演出には「やられたなあ」と思いました。最近は行儀の良いアーティストが多い中で、ぱっと目を引くというか。一時期、突っ立って歌うバンドが増えて、演奏しているところを見ても面白くなくなってしまったのだけど、ああやって身体的なグルーヴを感じるバンドは見ていて楽しいです。

まあ、僕ももし音楽の仕事をしていなかったら、20歳の頃好きだったエルトン・ジョンを、今も繰り返し聴いている気がしますね。時には「もう、新しい音楽なんてうんざり」と思う時期もあるのだけど(笑)、それでもずっと聴いていると、また好きになっていく。新しい音楽が好きじゃなくなったら、もう辞めたほうがいいのかなと思います。

―さて、このたび木﨑さんは新人発掘オーディションを主催されるとお聞きしました。最後に、その意気込みを聞かせてもらえますか?

木﨑:ストリーミングサービスで様々な国の音楽を聴いているうちに、「もっと日本の音楽がグローバルチャートに入って欲しい」という気持ちが強くなってきてここ数年研究してきました。同じ志を持った人たちと、一緒に曲作りがしたいと思っているんです。別にバンドじゃなくても構わないですし、トラックメーカーやシンガーを個別に募ってチームを組むのもいいかも知れない。どういう形にするかは未定なのですが、フレキシブルにいろいろなことを考えられる人を募集します。一緒にグローバルなサウンドを作りましょう。

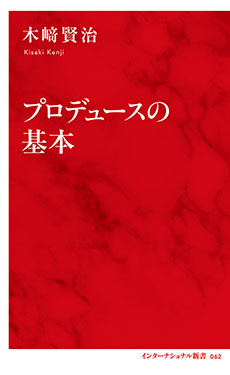

- 書籍情報

-

- 『プロデュースの基本』

-

2020年12月7日(月)発売

著者:木﨑賢治

価格:968円(税込)

発行:集英社インターナショナル

ISBN:978-4-7976-8062-1

C0295 新書判 256頁

- プロフィール

-

- 木﨑賢治 (きさき けんじ)

-

音楽プロデューサー。1946年、東京都生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。渡辺音楽出版で、アグネス・チャン、沢田研二、山下久美子、大澤誉志幸、吉川晃司などの制作を手がけ、独立。その後、槇原敬之、トライセラトップス、BUMP OF CHICKENなどのプロデュースをし、数多くのヒット曲を生み出す。ブリッジ代表取締役。銀色夏生との共著に『ものを作るということ』(角川文庫)がある。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-