メイン画像:Photo: Naoki Takehisa

4月、ついに幕を開けた大阪・関西万博。各国パビリオンの建築美などポジティブな面も報じられる一方、膨らむ予算や工事の遅れ、開幕日の大混雑など、さまざまな課題も見られ、良くも悪くも注目されている。

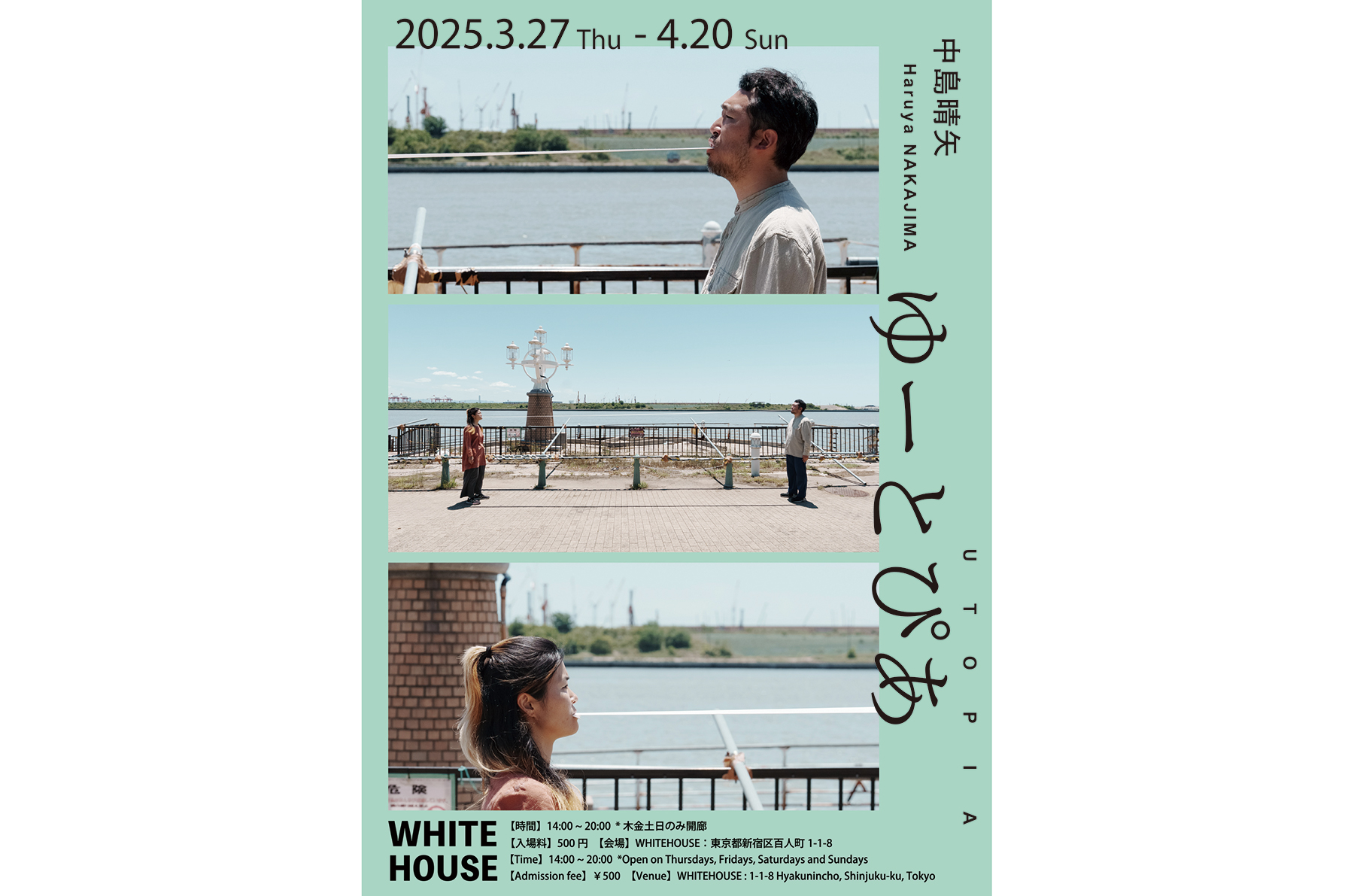

時を遡り、まだ分厚い上着が必要だった寒い季節、東京では「もうひとつの万博」が開かれていた。夢洲と同じ埋立地である葛西臨海公園を舞台に現れた「パビリオン」。ARとVR、生身のパフォーマンスが混じり合い、現実と虚構の境が曖昧に。プラネタリウムでの追体験もでき、言論の保管庫として新しい美術雑誌が刊行された——それらはすべて、アーティスト、布施琳太郎によるプロジェクト『パビリオン・ゼロ』において展開された事象だ。

布施琳太郎は、自ら手がけた詩やテクストを起点に、映像作品やキュレーション、書籍出版、イベント企画などさまざまな媒体を通して、自身の哲学や思考を表現するアーティストだ。そんな布施が大阪・関西万博への違和感を出発点にして企んだ『パビリオン・ゼロ』は、葛西臨海公園でのツアー型展覧会を中心に実施された。

今回はその起点となった2025年1月、シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]で2024年度のCCBTアーティスト・フェローとしての記者会見から、締めくくりとなった『観察報告:空の証言』までを前後編にわけてレポートする。約2か月のあいだ、何が行われていたのだろう?

前編では、布施と落合陽一、椹木野衣が万博について語り合った夜に焦点を当てて詳報する。

プロジェクト『パビリオン・ゼロ』は、CCBTの「アート・インキュベーション・プログラム」の一環として制作された。

ずっと、この日を待ち続けていました……スタートは記者会見から

『パビリオン・ゼロ』の詳細は2025年1月中旬、CCBTで開かれた記者会見で明かされた。スポットライトに照らされて観衆の前に現れた布施は、「ずっと、この日を待ち続けていました」と口火を切る。初代iPhoneを発表した際の、スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションから引用された言葉だ。会見はそのまま、仰々しく大げさな、プレゼンの口調で進んでいった。

今回のプロジェクトについて説明する前に、布施はこれまでの活動を順番に振り返っていく。「世界とiPhoneの錯乱した関係」をテーマとした展覧会『iphone mural(iPhoneの洞窟壁画)』(2016年)、批評『新しい孤独』(2019年)、ウェブサイト『隔離式濃厚接触室』(2020年)……。そして、「こうして10年近い年月をかけて、私は、iPhone以降の社会における芸術の問題を、インターフェイスや情報通信技術、美術館建築、都市開発、SF的に想像される惑星、文学、死体、孤独、沈黙といった認識の下部構造、インフラストラクチャーから問い直し、実践してきたのです」と自身の取り組みを総括した。

そののち「まったく新しい革命的なプロジェクトを発表します」と、会見の本題である『パビリオン・ゼロ』に言及。「ツアー型展覧会」「全天球上映」「雑誌刊行」の3つの要素から構成されていることを説明した。

「ツアー型展覧会」は、寺山修司の「市街劇(※)」をもじり市「外」劇として、葛西臨海公園を舞台として展開する『パビリオン・ゼロ:空の水族園』であること。これがプロジェクトの中核を成していく。

※劇場を離れて住宅地や田畑など街全体を劇空間として、現実と虚構を交錯させる演劇。寺山が主宰した演劇実験室「天井棧敷」で上演された。

葛西臨海水族園

「全天球上映」は、ツアー型展覧会のアーカイブをプラネタリウムで上映する『観察報告:空の証言』。そして、アーティストや建築家、漫画家などによる寄稿文や対談、インタビューなどをまとめた美術雑誌『ドリーム・アイランド』を刊行すること。

『パビリオン・ゼロ』の目的を、「1、日本の『大地=根拠』を問う」こと、「2、拡張されたアース・ワークの実践」とうたった。その詳細は、ツアー型展覧会のレポートにて後述する。

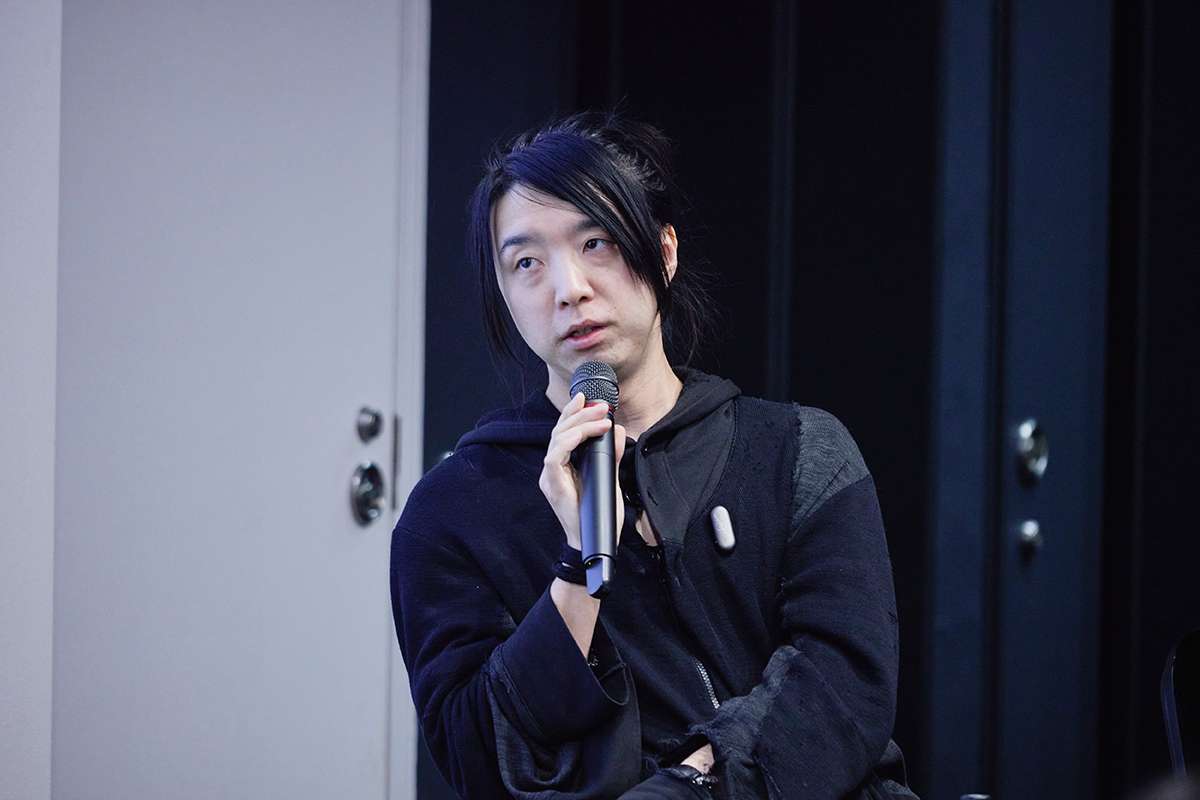

記者会見の後には布施と、メディアアーティストの落合陽一、美術批評家の椹木野衣の3人での座談会が開かれた。テーマは、プロジェクトで掲げられた問いである「日本の大地=根拠(ground)とはなにか?」。このトークの模様は、のちに発刊された『ドリーム・アイランド』にも収録されている。

「美術に関わるすべては万博に起源を持っている」落合陽一、椹木野衣と万博を語る

Photo: Naoki Takehisa

布施は、まず「企画の着想にあたり、大阪・関西万博の開催地である夢洲を調べていくなかで、今回の万博にどんなビジョンがあるのかわからないと感じました。ではどんな万博がいいのだろうと、自分でも考えてみたらいいと思ったんです」と今回の端緒を語った。そして、万博のパビリオンの一つを手がけている落合、そして著書に1970年の大阪万博の足跡を巡った『戦争と万博』(2005年)がある椹木と「語り合えることがあるのではないかとお呼びしました」と紹介した。

開口一番「万博の回しものです」と会場の笑いを誘った落合。大阪・関西万博、テーマ事業プロデューサーとして、シグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」を手がけている。布施は早速、19世紀の万博の意義について小松左京(小説家)の指摘(※)を引用しながら、「落合さんは、今回の万博にはどういう役目が任せられていると考えていますか?」と問いかけた。

※小松は、人類学者の梅棹忠夫らと1964年に研究会「万国博を考える会」を結成。小松らは、19世紀には技術の一大情報交換の場だった万博が戦後、社会問題の提起を行う場に変化していることを歴史から読み解く。「理念」に重心を置いた万博の開催を意義のあるものだと考えた。小松の著書『大阪万博奮闘記』に詳細が書かれている。

Photo: Naoki Takehisa

研究者としても活動をしている落合は、「これは霞ヶ関と万博の両方をやっていないとわからない話なんですけど……国の学会系の予算はマキシマムでも5年で15億円くらい。対して、万博のパビリオンは最低出展費用が6か月で約30億円。(世界のイベントや施設を含めて考えると)お金の規模感としては、例えばラスベガスの『Sphere(スフィア)』の総工費なんかと比べると高くはない。だけれども、万博は各国がキュレーションしているので、出しているもののクオリティは高い、かつ仮設で恒久的な常設展示としてつくる必要がない——つまり、刹那的な道具であって、お金をてこの原理で使っても大丈夫だということ。私はお金を油圧みたいなものだと思っているので、油圧シリンダーの面積をちっちゃくすることで、とびきり面白いものが出せる、というメタフォリカルな目線で見てますね」と答えた。

大阪・関西万博のテーマ事業「シグネチャーパビリオン」で落合陽一がプロデューサーを務めるパビリオン「null²(ヌルヌル)」©︎2024 Yoichi Ochiai / 設計:NOIZ / Sustainable Pavilion 2025 Inc. All Rights Reserved

著書『戦争と万博』の出版にあたり、万博跡地の訪問や関係者への聞き取りをした椹木野衣。その執筆の端緒として、1970年の大阪万博からちょうど30年後、一般公開されないまま廃墟のようになっていた『太陽の塔』の内部に立ち入ったことを挙げた。閉じられていたはずの内部には鳥が侵入し、池さえできていたという。その経験を「一種の時間旅行であり、胎内旅行とも言える」と振り返り、未来を目して建築されたテーマ館が朽ちている意味を考えた、と語った。

布施が「いまの文化には、過去に何があって、これから何が待っているのかという時間感覚を持って、世界や世の中、社会について考えるための場所、足場がないと感じていて。僕にとって万博は、人類が『いまこの瞬間』と『未来』の二者関係だけではない過去や歴史の広がりのなかに立っていることを俯瞰できるような場所だったらいいなと思っています」と語ると、椹木は「今日、これだけは言っておいたほうがいいかなと思ったのは——」と以下のように語った。

「なぜ万博が僕にとって重要だったか。それは、万国博覧会で日本語の『美術』という言葉が生まれたからです。1873年、ウィーン万博への出品分類として、官製の訳語『美術』という言葉が交付されました。なぜなら日本には当時、『ファインアート』に当たる概念がなくて、それでは国際的な後進性を暴露してしまうことになるから、急いでつくった、と。だから万博について考えることは『美術』という言葉の、あえていうと『故郷』というか、根拠にならない根拠に触れることでもある。美術に関わるすべては万博に起源を持っているということで、美術家として万博に触れる以上はそこを考える必要があるんです」

Photo: Naoki Takehisa

さらには、「経産省、通産省の系譜で語られる美術というものはいまでも厳然と存在しています。それは、美術が文部省の管轄だとして1907年に始まった文部省美術展覧会(通称・文展)の流れとは違うわけです。その二つをわけたうえで、しかしどうつながるのかを考えないといけない。同じ翻訳語から生まれているけれど、経産省と文科省が提唱する『美術』は別物なんですよね」と続けた。

それを受けて落合は「美術作家としての僕にとっては、どっちもメディウム(※)だと考えています。経済産業省メディウムと文科省メディウム、文化庁メディウム——さっき、霞ヶ関と万博の両方をやってないとわからないと言ったけど、その『霞ヶ関』のほうが、いま椹木先生が言ったことですね」と話した。

※「媒介」を意味する英語。美術用語としては、絵の具を作るために 顔料と混ぜる溶剤のこと。もうひとつの意味として、例えば絵の具、大理石、コンクリート、さらにプロジェクターや照明、プログラミング言語など美術作品の制作材料として用いられる物質のことでもある。

万博とアーティストの距離感とは。二つの「美術」の流れを考えること

布施、落合、椹木、三者それぞれの万博に対する姿勢や考えかたが明らかになったトーク前半。トーク後半で椹木は、万博とアーティストの関わりかたについても言及した。

「万博といわれているものは、かくも国家が深く関係していて。一種の国策としての事業にアーティストがどう向き合うか。(19世紀の)大阪万博を調べていくうちに、だいたい3つのパターンがあることがわかりました。

一つは、1970年開催の大阪万博は、70年安保闘争(※)と時期を同じくしている。だから、日米新安全保障条約の懐疑性を国家が隠蔽しようとしていると考えて、阻止すべきとした『反博』の人たち。万博を政治的なプロパガンダとみなして批判する、実力行使で止めようとするという、いわばわかりやすい『アンチ』ですね。

二つ目は、万博のなかに自ら入りこんで、そこで万博と異なる何物かをプログラミングして、一種の時限爆弾として仕掛ける人たち。岡本太郎が最たるものですね。万博のテーマ館のプロデューサーでありながら、そのテーマである『人類の進歩と調和』を否定した。もう一人は横尾忠則だけど、彼は万博のなかでアンチではなくて、非万博をやったのではないかと思います。落合さんの『null²』という言葉は近いのではないでしょうか。

三つ目は、万博に関わりつつ外で別のことをやるという人たち。これは万博に関わっている以上、一つ目とは異なる。いくつか例があるのですが、その自己矛盾をそのまま提示するというか。その1人は礒崎新さんで、万博の設計をしながら同時に『エレクトリック・ラビリンス』という作品を1986年にミラノトリエンナーレに出した。それは広島と長崎をテーマにした作品であり、ミラノトリエンナーレと万博に自分を引き裂きながらまったく違う作品を出したということでした。布施さんは直接万博に関わっているわけではないけれども、この三つ目が近いのではないでしょうか」

そののちあらためて「万博」そのものに対するそれぞれの思考が語られたあと、椹木は「万博は、基本的には見本市なんですよね。物産展。その物産が情報化社会になると実体を無くしていくかもしれないけれど、でもわれわれが肉体を持って会場に行くのは変わらない。輸出するための物品を陳列するというのが第一であった。美術として名前を付けた日本の物産は、ジャポニズムとして好評を博し、外貨獲得の極めて重要な商品になる。そこには人間は必要がなくて、商品があればいいんです。これは人がつくる表現としての美術とは全然違う美術であって、人なき美術っていうのは、博覧会を舞台にしてずっと受け継がれてきたんですね」と総括する。

それを受けて布施は「そういう意味では(『パビリオン・ゼロ』でやろうとしていることは)逆なんだろうなと思っていて。手で持てるものってほぼないんですよね。つまり、モノなしで、人だけが集まる。人は、脳でイメージをつくっているわけだから、視覚以外でも見えるものがありますよね——そういう空っぽの体験・知覚のみで立ち上がる水族園を実現させたい」と語った。

Photo: Naoki Takehisa

「最後に一つだけ言いたいことがある」といった落合は「僕はね、メディウムを漂白するってことが結構好きな仕事なの。つまり『パビリオン・ゼロ』はメディウムが漂白されたものだから、属人的なモチーフが減るんだよね。それはそれで気持ちいいし、さっき椹木先生が言ったように時限爆弾を仕込みたい放題なので、モチーフが漂白されるという意味では結構面白いんだよね」と『パビリオン・ゼロ』を評した。

1970年の万博を研究した椹木、今回の万博でパビリオンをつくっている落合、別の場所で自らが思う万博を立ち上げようとする布施。過去から現在の万博に対峙するそれぞれの姿勢や思考が提示されたことで、『パビリオン・ゼロ』の位置付けや文脈が浮き彫りになったのだった。

現実と虚構、過去と未来が交錯する『空(ソラ / カラ)の水族園』へ

時と場所は変わり、2月のまだ肌寒い朝、東京・葛西臨海公園。プロジェクト『パビリオン・ゼロ』の中核をなす「ツアー型展示」、『空(ソラ / カラ)の水族園』は2月8、9日の30時間限定で「オープン」した。

そもそも布施が葛西臨海公園を舞台に選んだのは、なぜか。ひとつは、葛西臨海公園が大阪・関西万博の舞台である夢洲と同じく埋立地であるという共通点を持っていたから。

もうひとつは、葛西臨海公園の歴史にある。公園には建築家、谷口吉生が手がけた葛西臨海水族園があるが、その開発計画の初期段階ではそれはいまのようなかたちではなく、公園全体にパビリオンが分散したものだったという。布施はいまは空中でしかない場所に「あったかもしれない水槽」をイメージし、それが「空(ソラ)」の由来だとした。さらに、葛西臨海水族園は2028年を目処に新館への機能移管が予定されていることから、いまの水槽が空っぽになる未来を見て「空(カラ)」という読みもあてる。ここでまず、過去、現在、未来を交錯させようという意図を感じた。

Photo: Naoki Takehisa

20人ほどの参加者は、はじめに同公園内の鳥類園ウォッチングセンターの建物内に集められた。ヘッドマウントディスプレイを装着すると、おもむろに布施による映像作品『空のチュートリアル』が展開される。視界は真っ赤に染められ、耳元で「久しぶり。いつか出会うことになるあなた。時間の向きを逆にしてみよう——」とナレーションが囁かれる。

そののち、先導の布施に続いて、ヘッドマウントディスプレイに慣れない私たちは、よろよろとセンターの外に出る。虚構と現実が混じり合う『空(ソラ / カラ)の水族園』へと足を踏み出すのだった。

- 作品情報

-

- サイト情報

-

- プロフィール

-

- 布施琳太郎 (ふせ りんたろう)

-

アーティスト。1994年生まれ。スマートフォンの発売以降の都市における「孤独」や「二人であること」の回復に向けて、自ら手がけた詩やテクストを起点に、映像作品やウェブサイト、展覧会のキュレーション、書籍の出版、イベント企画などを行っている。主な活動として個展『新しい死体』(2022/PARCO MUSEUM TOKYO)、廃印刷工場におけるキュレーション展『惑星ザムザ』(2022/小高製本工業跡地)、ひとりずつしかアクセスできないウェブページを会場とした展覧会『隔離式濃厚接触室』(2020)など。著書として『ラブレターの書き方』(2023/晶文社)、詩集『涙のカタログ』(2023/パルコ出版)。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-