再結成を発表したイギリスのロックバンドOasis(オアシス)によるワールドツアー『Oasis Live '25』が、現地時間7月4日に皮切りとなる。

1994年から2009年までの活動中、“Don't Look Back in Anger”や“Wonderwall”など数々の名曲を発表し、世界的なロックバンドとなったOasis。彼らは音楽史において、どんな存在だったのだろう?

ロック音楽に造詣が深く、6月25日に発売された「公式インタビュー本」である『Supersonic: The Complete, Authorised and Uncut Interviews』の翻訳を務めた作家の川崎大助は、ミュージシャンが観客と一緒に歌う「シンガロング」の文化など、あらゆる場面で「オアシス効果」があったと分析する。90年代当時の雰囲気や、Oasisというバンドの魅力について、解説してもらった。

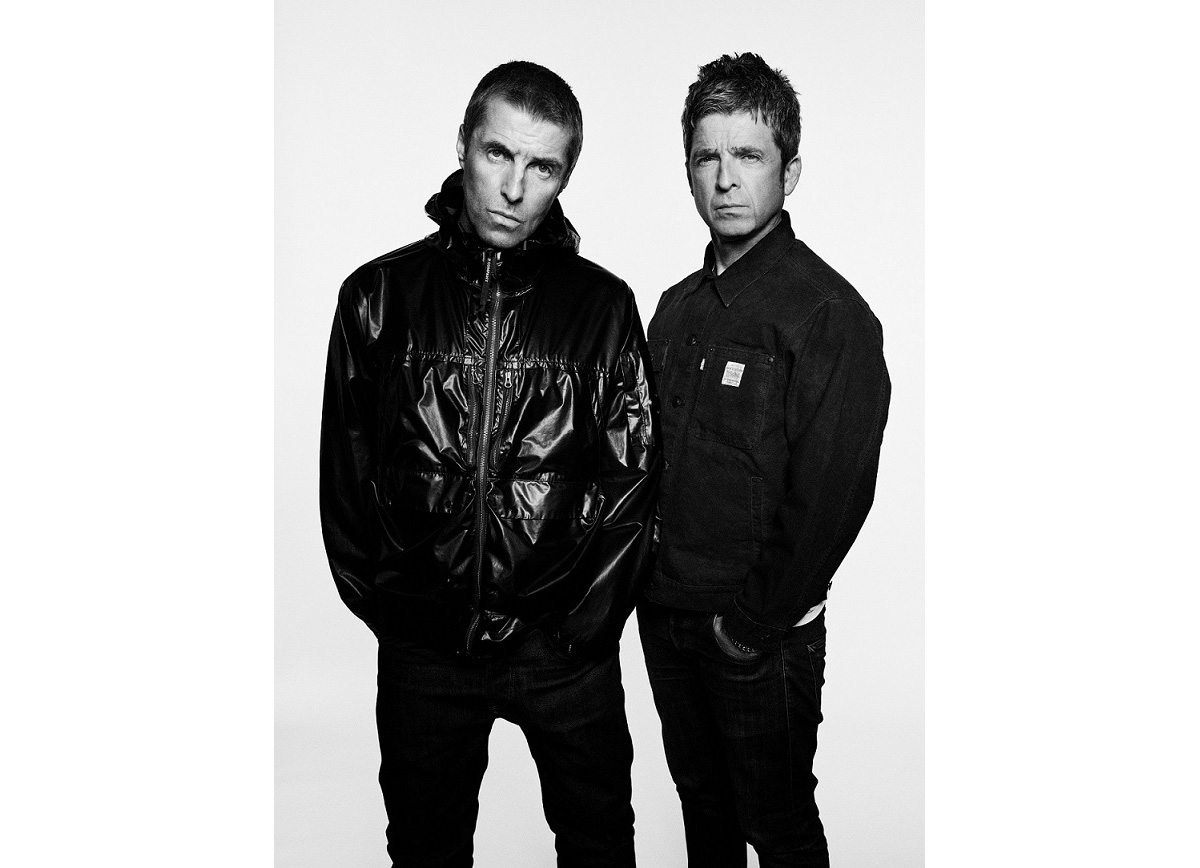

Oasisのリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー

カネのための再結成? だいたいそれは当たっている

ようやく、ついに、オアシスが「復活」する。

昨年8年に再結成がアナウンスされ、壮大なコンサートチケット争奪戦が世界各地で勃発してから早10か月、中心人物だったギャラガー兄弟の喧嘩別れから16年。新たに動き始める「伝説」を、世界が目撃することになる――と書くと、大袈裟に感じる人もいるかもしれない。たかが一バンドの、もう30年以上前が全盛期だった集団の、おもにカネのための再結成なんじゃない? と……。

まあ正直、だいたいそれは当たっている(「大袈裟」以外は)。だがしかし「だからこそ」のオアシスなのだ。

縁あって僕は、オアシスにとって現時点で唯一の「公式」インタヴュー集『スーパーソニック』を翻訳するという役割を得た。先ごろ発売となった同書から、彼らの証言を辿ってみよう。

たとえば「カネのため」に関しては、バンドリーダーにしてギタリスト、ソングライターにして「兄」のノエル・ギャラガーが、以下のように明言している。

おれが駆り立てられたのは、金持ちになりたかったからだ。おれは労働者階級で貧乏だったからだ。おれは名声なんて気にしていなかった、おれはファッキンに貧乏なままの人生を送りたくなかった。リアムのバンドに参加したときが、ついに電球が点灯してさ、ひらめきを得た瞬間だったんだ。- ノエル・ギャラガー / 筆者訳・オアシス『スーパーソニック ~完全、公式、ノーカット・インタヴュー』より引用(以下同)

ふてぶてしく、ほかのバンドから浮いていたオアシスの普遍性

ではどうやって「金持ちになる」のか? ここがノエルの天才的な点なのだが、彼は「普遍的な歌」を作ることを指向した。

マンチェスター出身の若造である自分が書いた“Cigarettes & Alcohol”(1stアルバムに収録)が、10年後に同曲を初めて聴いた米ニューヨークはブルックリンの若者にも「同じ意味を持つ」だろうことを、なんとノエルは「最初っから」はっきりと意識して曲を書いていた。

もちろん意識したからといって、簡単に書けるものではない。しかし「指向もしないで」やれるわけはない。この野生の勘は、素晴らしいと言うほかない。この普遍性を「オアシスのすごさ〈1〉」と名付けよう。

逆に言うと、彼らが登場した90年代において、オアシスはどこか「時代からズレている」存在だった。流行のナントカに乗っかっていた、わけではなかったからだ。ゆえに当時加熱していく一方のブリットポップブームに巻き込まれたことには、当然にして大いに不満があったという。

ブリットポップとは、90年代前半のイギリスに吹き荒れたロック/ポップ音楽シーンにおける一大旋風だった。blurやPulp、Suede、Elasticaほか、若く勢いのあるバンドが次々にヒット作をリリースした。そして日本を含む広い世界へとブームは波及していった。

折しも当時のイギリスは、70年代終盤のサッチャー首相時代より長く続いた保守党政権が終焉を迎えようとしていた。若くフレッシュな党首トニー・ブレアに率いられた労働党が「ニューレイバー(新しい労働党)」(※)となって、より中道的な路線を採択、1997年に政権与党に。

国全体がなんだか明るく華やかになっていって――あろうことか「クール・ブリタニア(Cool Britannia)」なんて自称する始末だった(もちろんこれが「クール・ジャパン」の元ネタになった)。

(※)ブレア元首相が掲げた方針で、自由主義経済と労働者の権利保障拡大を目指した。

そういった世相のなかで、じつは、当時のオアシスは当初から一貫して「浮いていた」。僕は彼らのデビューを記憶している世代なので、そのことをはっきりと覚えている。「とんでもない新人がデビューするぞ」という噂だけは聞いていた。そしてデビューシングル“Supersonic”を初めて聴いたときのことも、記憶している。

あの当時の「ほかのバンド」とは、まったく違っていた。なんというか、異様に「ふてぶてしかった」。「すごみ」があった。ヤンキーがオラついているかのようだった……そしてまぎれもなく、すさまじく「ロック」だった。

古典的なロックで空気も読まずに挑んでいった

1994年4月11日、つまり“Supersonic”発売当時のUKチャートの状況を知りたければ、まずはblurの“Girls & Boys”を聴いてみればいい。同年3月7日に発表された同曲は彼ら初の全英トップ5ヒットになり、流行りまくっていた。そして4月25日には3rdアルバム『Parklife』を発表。こちらも調子よく売れた。

つまり「古典的ではないロック」が猛威を振るっていたわけだ。あるいは「切れ味のいいポップな流行歌」だったり、浮かれた感じだったり、「イギリス的な歌詞や表現」がとても好まれていた。だからこその「ブリット」ポップだったわけなのだから。

そこにまったくの単騎で、空気も読まずに挑んでいったのが、当時のオアシスだった。

結果、1stアルバム『Definitely Maybe(邦題『オアシス』)』(1994年8月30日発売)が当時英最速で1位を獲得したデビュー作として脚光を集め、ここから彼らも「ブリットポップの一員」もしくは、場合によっては「旗手」と祭り上げられたのだが……もちろん当人たちは「おれらは、違う」と一貫して言い続けていた。ブリットポップ連中とはなんの関係もない、と。あんなコミカルな音楽、諧謔(かいぎゃく)やらユーモアやらが横溢する類のものとは違うんだ、と。この点はシンガーにして、バンドの「顔」であるロッカー、「弟」のリアム・ギャラガーが明確に述べている。

おれらは死ぬほど――死ぬほどファッキンにシリアスだった。たぶんちょっと、シリアスすぎた。奴らとおれらは、違う惑星にいると思ってたぜ。おれら、自分たちをレッド・ツェッペリン、ピストルズ、ビートルズ、ストーンズ、キンクス、フーとか、そういった種類のバンドだと分類してた。正直おれは、自分たちがブリットポップみたいなものだって思ったことは一度もない。- リアム・ギャラガー

言いも言ったり。「ロック史に燦然と輝く山脈の、地上最高峰」と呼ぶべきグレイツたちと「自分たちは、同じ種類の存在だ」という、この認識――まるで誇大妄想みたいなこのスタンスこそが、僕が考える「オアシスのすごさ〈2〉」だ。狙っているところが、最初っから「思いっきり、高い」。

何度も終わりかけたロックの歴史とオアシス

ロックの歴史とは、これまでに幾度も「終わりかけた」ことがある。

最初は1950年代に一度「終わった」とされた。エルヴィス・プレスリーの米陸軍入隊や、バディ・ホリーらが死亡した飛行機事故などによって「もう終わりだ」とのムードが高まり、実際、初期型のロックンロールの流行は一度ここで潰えた。

そして救世主としてのThe Beatlesほか、ブリティッシュ勢が60年代初頭にロックを刷新する。一度目の「復活」だ。こういったことが繰り返し起こって、なんというか、消えかけた松明の火種を次の走者へと手渡して、そしてまた燃え上がらせるかのような――そんな繰り返しが、いつの時代にもあった。だからなんとか続いてきた。

90年代、興隆していた米オルタナティヴロックの勢いがNirvanaの悲劇によって大きく減衰していくなか、その「松明」を手にしたのが、まぎれもないオアシスだった。

あまりにも「古典的」なロック観を身中にたぎらせて、こまっしゃくれた冗談のひとつも歌に「ちょっと入れとく?」なんてことすらできない、ど真ん中直球だけで試合を決める剛腕投手みたいな、あの時代においてすらあり得ないほどの「まっすぐさ」が、オアシス流のあの怒涛のロックンロールへとつながっていったことは、間違いない。

シンガロング(大合唱)の光景を世界に広げていった

そして1995年10月にリリースされた第2作『(What's the Story) Morning Glory?』によって「勝負」は決した。前作どころではない、驚異的と言うほかない売り上げを、このアルバムは示した。

90年代のイギリスで最も売れたアルバムであり、同国のチャートにおいて、歴代5番目の売り上げ記録を現在も保持している。アメリカでも売れた。ブリットポップ勢の全員を足しても及ばないほどの破格の成功を、「愚直」が合言葉みたいな兄弟が作り上げたバンドが達成してしまった――。

だから世の中は、音を立てて変化していった。

たとえば、2021年のThe Stone Rosesの再結成ライヴにて、僕がなにに一番驚いたかというと、「会場のみんなが歌う」ことだ。そもそもは、そんなバンドじゃなかった!(僕は1989年の初来日ライヴを観ている)。

なにかと(?)観客がいっしょに歌う(シンガロングする)というのが英ロックライヴにおける新しい流儀となったのは――僕の考えでは、「オアシスのせい」だ。ここを僕は「オアシスのすごさ〈3〉」だと考えている。

おそろしいほどの短期間で、オアシスはスターダムを急上昇していった。その結果、デビュー2年目にしてスタジアムコンサートを易々とキメてしまうほどのバンドへと成長するのだが、このときに起こった現象がある。

まるでサッカーの試合で、サポーターがアンセムを歌うかのように、場内のそこらじゅうで、喉も裂けよと、ときに涙まで流しながら、オアシスの数々の名曲を「いっしょに歌う」人だらけになるという、あの光景だ。あまりにも「お馴染み」になってしまったそれが「外」へと広がっていって、英ロック/ポップシーンそのものが変わってしまったのだ。

オアシスは「庶民による、庶民のためのロック」の実践者だった

また僕は、2008年にデビューしたアデルの何作ものスーパーヒットも、ひとつはこの「オアシス効果」の遠い影響のせいだと考えている。とくにイギリスの人々がまず「いい曲、魂に効く歌」をこそ求めるようになった、その結実なのではないかと。エド・シーランの成功にすら、じつは影響しているのかもしれない。

つまりオアシスが指向した「普遍的な歌」と「古典的でシリアスなロック」の両立が、感情をゆさぶる「シリアスな」歌の大々的な復活劇へとつながっていった。ひいては伝統ある英ロック界の、ある種「救世主」ともなったことの実例がこうした現象だったのではないか、と僕は思う。

この点についても、ノエル・ギャラガーが説明してくれている。

「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」は結婚式や葬式、フットボールの試合、それからいろんなコンサートでも演奏されている。並外れたことだよな。人々があの歌を、並外れたものにしたんだよ。おれがみんなに言えるのは「おれはただ書いただけだ。あの曲におけるおれの役割は、最小限のものだ」ってこと。- ノエル・ギャラガー

謙虚というか、リスナーひとりひとりの「心と人生」に向き合いすぎている、というか――こんな発言を平気でするロックスター、ヒット曲多数のソングライターなんて、決して世に多くない。ごく自然に、当たり前のようにノエルは「ファンと同じ地平」に立っている。

なにかと「態度がでかい、不遜なロッカー」と見なされる傾向が強いギャラガー兄弟なのだが、しかしこの点においては、兄も弟もほぼ変わりはない。労働者階級の出自のせいもあるのだろう。しかし僕はこれも「そもそもロックとは、そういうものだったから」なのだと解釈している。

たとえばThe Beatles。ジョン・レノンのみ中流出身だった(が、家庭環境が複雑だった)。ほかの3人はみんなリバプールの労働者階級の出身だ。加えてリンゴ・スター以外の3人は、ギャラガー兄弟をはじめ結成時のオアシスの全員と同様にアイルランド系の血を引いている(近年の研究では、リンゴの祖先にもアイルランド人がいたことが指摘されている)。

つまり頂点に英王室をいただく「帝国」なり「連邦」なりのなかにおいて、つねに虐げられ、酷使され、毎日真っ黒になるまで労働していないと「食うにも困る」ような立場に置かれ続けてきた――そんな階層からこそ、英ロック界の「ほんもの」の流れがあったと言えるのだが、まさにその「直系」と言うほかないスピリットを、とくにギャラガー兄弟は全身にみなぎらせているのだ。

ここにリスナーは、この上ない篤き信頼を寄せることになる。「オアシスのすごさ〈4〉」は、彼らが文字通り「庶民による、庶民のためのロック」の最大実践者となって、いつも寸分変わりないところにある。

ノエルが曲を作り、リアムが歌うという黄金の方程式

そして、なにしろ「あの」兄弟の関係性だ。優れたロックバンドには、切っても切れないパートナーシップが内在していることが多い。それがソングライターのペアとなる場合も多い。

最大の象徴は、もちろんレノン/マッカートニー(※)だ。2人の友情物語には、まさに人類の宝と呼ぶべき至高の光が宿っていると思うのだが、じつは僕は、次点(か、その次ぐらい)に位置するべきなのが「ノエルとリアム」のギャラガー・ペアではないか、と考えている。

(※)The Beatlesのジョン・レノンとポール・マッカートニーのこと。The Beatlesのほとんどの楽曲がふたりの共同名義となっている。

基本的にノエルが曲を書き、リアムが歌う(ノエルがそのまま歌う曲もある)――これがオアシスの「黄金の方程式」なのだが、じつはこの構造によって、前述の「普遍的な歌」を量産できていたという側面がある。

たとえば、自意識が肥大したソングライターが「自分の人生を描いた、おれの歌」を作り、それをシンガーとして歌って「おれを崇めろ!」――といった、ある種の地獄に突入してしまう例は、東西を問わずかなり頻繁にロック界に見受けられる症例なのだが……オアシスにおいて、基本的にこれは起こり得ない。だってそもそもが「分業」なのだから。

かくして、ノエルの天才性が生み出した「適度に抽象的な、でも普遍性に満ちた曲」を、リアムがあの、まるで魂を燃焼させているかのように「がなり、歌う」とき、想像を絶する規模のシンガロングが、まるで地響きのように、それこそ「オアシスから水がこんこんと湧き出てくるみたいに」スタジアムじゅうから立ちのぼってくることになる……これが「オアシスのすごさ〈5〉」だ。

オアシスの再結成は何を意味するのか

まさに「かくあるべき」ロックの救世主として、時代を超えたロックスターの希少種として、世紀末のあの時期に、彼らは「ロックンロールを蘇生する」ことに見事成功したのだ。伝統的かつ、じつはかなりユニークな、独自の方法でもって。きっと、野生の勘にもとづいて――。

しかしそれは全部「過去の話」じゃないか、とあなたは思うだろうか。90年代なんて、ほとんど30年も前じゃないか、と。オアシスの全盛期がそこだとしたら、いま「帰ってくる」のは、いったい何者なんだ? と――。

僕は、今回帰ってくるのは、あのとき一時的に復活していた「ロックの熱」そのものなのだ、と考えている。いつだってすぐに消滅の危機にさらされるのがロックというものの歴史であることは、もう書いた。90年代にいったん「消えかかっていた」それは、おそろしく「時代からズレていた」マンチェスターのワルガキ軍団だったオアシスが「救った」。

彼らは、たとえば1996年の英ネブワース公演でひとつの頂点を極めていた。

2日間で25万人を動員、チケットの抽選応募は250万人(当時の英人口の4%)という、あらゆる意味で記録的な、まさにリアムの口癖で言うところの「聖書みたいだぜ(Biblical)」な状況を現出せしめたあと、いったい彼らがなんと言っていたのか? こちらも『スーパーソニック』から引いてみよう。

おれらが二晩しかやらなかったなんて、信じられないぜ。誰のファッキン・グレートなアイデアなんだ? おれらいまでもずっと、あそこでやってなきゃだろうよ。- リアム・ギャラガー

大言壮語というよりも、真剣に、しかもごく普通にそう思っていそうなところ。ここを僕は「オアシスのすごさ〈6〉」として挙げておきたい。

いまだって、90年代と同じだ。いやさらにもっと、状況は悪いとも言える。現在の音楽シーンにおけるロックが景気よく燃え盛っているとは、とてもじゃないが言えないだろう。どう考えても絶滅危惧種以下だ。

こうした状況下に、彼らが帰ってくる。「すごさ」を背負いまくったあの兄弟が率いる、あれほどの曲を作り上げた無二の集団が、史上稀に見る規模の復活劇をキメてくれるのだ。さらに言えば、オアシス解散後も、ノエルもリアムも、ロックシーンの第一線にてキャリアを積み上げ続けてきた。ある意味オアシス時代よりも「鍛えられて」いることは間違いない。

だからどう考えても、我々はいまふたたび、ロックの歴史が大きく動く瞬間を目撃しているのだと言えるはずだ。ほんとに「聖書みたい」な時間を、僕らは生きているのかもしれない。

- イベント・書籍情報

-

紀伊國屋書店×光文社新書ビジネス講座 / 再結成オアシスの兄弟仁義から「ロック成り上がりの法則」を読み解く

紀伊國屋書店×光文社新書ビジネス講座 / 再結成オアシスの兄弟仁義から「ロック成り上がりの法則」を読み解く

作家・川崎大助氏が登壇するイベント。英労働者階級の家庭に育ち、社会の底辺に生きる若者だった彼らが、「兄弟の熱情」を核に、いかにロックスターへの階段を駆け上っていったか――そんなオアシスの魅力や成功の秘密を解き明かす。

日時:2025年7月3日(木)19:00〜(18:40開場)

場所:紀伊國屋書店 新宿本店

- プロフィール

-

- 川崎大助

-

1965年生まれ。作家。88年、音楽雑誌『ロッキング・オン』にてライター・デビュー。93年、インディー雑誌「米国音楽」を創刊。執筆のほか、編集やデザイン、DJ、レコード・プロデュースもおこなう。ビームスが発行する文芸誌「インザシティ」に短編小説を継続して発表。著書に長編小説『素浪人刑事 東京のふたつの城』(早川書房)、『東京フールズゴールド』(河出書房新社)、エッセイ『夢のかなたの街』(インチ・メディア)、音楽書『日本のロック名盤ベスト100』(講談社現代新書)、『教養としてのパンク・ロック』『教養としてのロック名盤ベスト100』『教養としてのロック名曲ベスト100』(以上、光文社新書)、『僕と魚のブルーズ 評伝フィッシュマンズ』(イースト・プレス)、訳書に『フレディ・マーキュリー 写真のなかの人生』(光文社)がある。X(旧Twitter)は@dsk_kawasaki。

※「崎」はたつざき

- フィードバック 23

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-