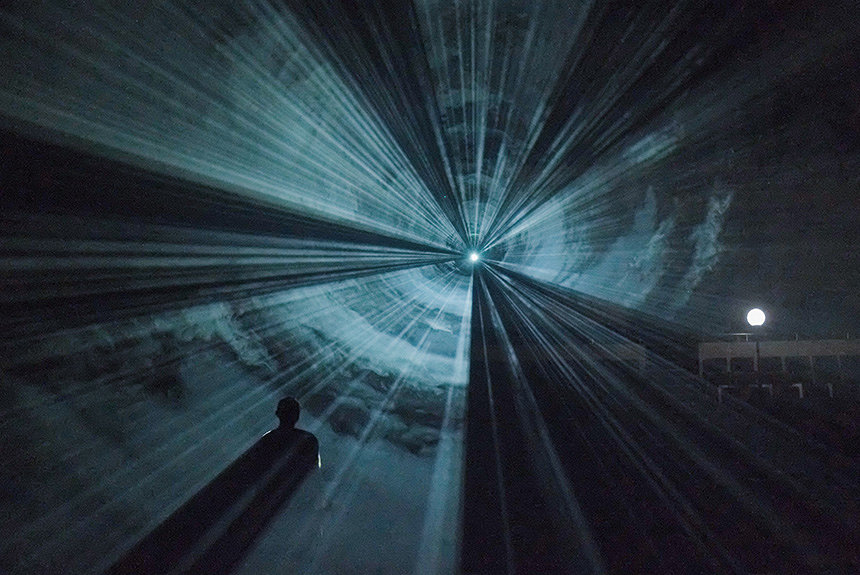

(メイン画像:Photo:Courtesy of Kick the Machine Films)

アピチャッポンの言う「境界の行き来」と東日本大震災

アピチャッポン・ウィーラセタクンは、2011年3月5日に日本公開された代表作『ブンミおじさんの森』(2010年)のインタビューで「境界の行き来ということには常に興味があります」と語っている(内田伸一「Apichatpong Weerasethakul|アピチャッポン・ウィーラセタクン|Film Director|Artist」PUBLIC-IMAGE.ORGインタビュー(2011)より)。

前世や来世を行き来できる主人公のブンミが腎臓を患い、妻の幽霊や人ならざる姿をした息子と再会した後、森の奥へと入っていく幻想的な同作は、まさに「この世」と「あの世」の境界の往来を扱っており、そのシームレスな死生観は、お盆やお彼岸の文化を持つ日本人にとってもなじみ深いものだ。東日本大震災の直前に同作が封切られたのはもちろん偶然だが、未曾有の被害となった震災以降、美術や文学において失われた人や物事への愛惜を主題とする作品がいくつも現れたことを思うと、その後の日本で起きたアピチャッポン作品への静かな熱狂は必然的にも思えてくる。

震災から8年が経ったいまでも、津波にのまれた多くの人たちの行方はわかっていない。残された家族や近しい人たちの気持ちを筆者がうかがい知ることは難しいが、別れのための明確な区切りや境界線を引けないまま、「遠くへ行ってしまった」という感覚を持ち続けている人もいるかもしれない。

アピチャッポンの言う「境界の行き来」を、実生活では体現できない。だからこそ、境界のこちらとあちらが、柔らかくなだらかに連続しているあり方を示す彼の作品は、人々を惹きつけるのだろう。

アピチャッポンが、はじめて舞台芸術の世界に足を踏み入れた『フィーバー・ルーム』

建築と映画を学び、映像インスタレーションも扱う作家として現代美術の世界にも歩みを進めたアピチャッポンは、2015年に韓国で初演された『フィーバー・ルーム』で、はじめて舞台芸術の世界に足を踏み入れた。しかし、それは「演劇」や「ダンス」といった人を中心とするものではない。ある種、「場」そのものが雄弁に語る、見たことのない舞台作品だった。

そこには、病院やメコン川、犬、眠る人など、これまでのアピチャッポン作品でも頻繁に登場してきたモチーフが投影される。これらは彼の故郷であるタイ東北部のイサーンの風景であるらしい。

どこに行っても車とバイクと人に溢れ、喧騒の絶えない交通渋滞と人口過密の首都バンコクと比べて、そのおだやかな風景はまるで別の世界のようだ。しかし、彼の作家としての問題意識を知る人にとっては、それは単にのどかな田舎の風景としてだけ映るのではない。タイ国内でも貧しく、共産主義運動が盛んだった1970年代の同地方では、同運動に参加した学生活動家だけでなく一般の人々までもが政府によって迫害・虐殺の対象となった。そういった見えない歴史が、これらの映像には静かに刻まれている。

横浜で目撃した、いとうせいこう、ホンマタカシのコメント

……ここからの作品の展開についてはきつく口外禁止を言い渡されている。

実際何を書いてもネタバレになってしまうのが『フィーバー・ルーム』なのだが、2017年2月に横浜で行われた日本初演では、特に後半のめくるめく展開は多くの人を魅了し、会場には連日長蛇の列ができた。SNSで噂を聞きつけ、朝早くから当日券を求めて並んだにもかかわらず、ついに見られなかった人も大勢いたと聞くのだが(その意味で、今回の東京初演は奇跡の再演なのだ)、幸運にも同公演を目撃できたいとうせいこうとホンマタカシの寄稿を代わりにお届けすることにする。

『アトラクションとしての』

アピチャッポン作品に深く魅入られてきた私だが、2017年『フィーバー・ルーム』もまた、忘れられない“事件”のようなものだった。

思いもよらない演出に包まれてゆくと、天界に行くような下界に降りるような錯覚があり、あるいは「私」というスクリーンに知ることの出来ない「何か」が映っているように感知する。そういう意味で、これは映画であり、映画を反対から経験することになる。

しかしアピチャッポンはそこに演劇の要素を織り込み、私たちからすると光源側、つまり映画で言えば背後に人を配置する。演劇は古代から観客の「前」で行われ続けてきたから、ここには根本的な転倒がある。脳内を悦楽的にかき回すこうしたインスタレーション、もしくは興行が圧倒的な娯楽ともなっていることは強調しておきたい。『フィーバー・ルーム』はまるでアトラクションのように笑ったり叫んだりしながら体験するべきもので、それはVR時代を先駆けている。しかもアピチャッポンはここで光と煙と人と映像という、二十一世紀以前の要素だけを使っていることにも快哉は上がる。

いとうせいこう

『フィーバー・ルーム』の事を思うと、フィーバーという言葉とは裏はらに僕の心は遠く北極園のオーロラまで飛んでいくだろう。そこは限りなく冷たく、そして渦を巻いていて、そのブラックホールに吸い込まれていく。そこは心地よく、ものすごく優しい。かろうじて帰還した僕たちは、全く別人になっている。時空を超えて遠い星まで行って帰ってきたのだ。

ホンマタカシ(写真家)

彼らが広い意味での「行き来」について触れていることに気づいただろうか? 『フィーバー・ルーム』で起こるのは、アピチャッポンが関心を寄せてきた「境界の行き来」そのものの、ある意味での実現だ。

幼少時、野外や昔ながらの映画館で映画を見ることの陶酔を作家としての原風景としてきた彼にとって、本作は、まさにその遠い記憶に回帰していくことの実現とも言えるだろう。自他ともに認める映画(館)愛について、彼はこんな風に語っている。

ぼくが映画を見るのに飽きてしまったのは、これも理由のひとつなのかなと思う。夢のほうがずっとわくわくする。映画を理想的なかたちにして、フレームを取り払ったのが夢なのだ。

(東京都写真美術館『アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち』展図録収録、「不可視性」P.64より抜粋)

『フィーバー・ルーム』。それはまさに映画からフレームを取り払った夢の空間だ。だが同時に、それは近代以降の群衆心理の統合のために設計された、劇場という「場」なしには生まれえない夢でもある。劇場が観客にもたらす没入と高揚は、しばしば時の権力者によって効果的に利用されてきた歴史を持つ。だいぶ毛色は異なるが、最終回直前の国民的TV番組「笑っていいとも!」や、6月のG20大阪サミットや2025年の大阪万博を意識して吉本新喜劇に安倍晋三首相が登場したのも、劇場(的空間)の政治性を意識したものだ。有名人に会えただけで、人のテンションは簡単にアガる。熱狂(フィーバー)の場(ルーム)は容易に作られる。

だから、この作品がもたらす「境界の行き来」を体験した後の、現実の東京の街に帰るクールダウンの感覚を忘れずに体感してほしいと思う。それは『フィーバー・ルーム』とアピチャッポンが仕掛けた、もうひとつの「境界の行き来」であるはずだから。

- イベント情報

- プロフィール

-

- アピチャッポン・ウィーラセタクン

-

アーティスト/映画作家。「記憶」を扱う彼の作品は、個人レベルのポリティクスと社会問題を繊細に反映している。タイの映画産業には属さず、タイ内外で実験的でハイブリッドな物語映画を活発に制作。アート・プロジェクトと劇場映画で広く評価を高め、数々のフェスティバルで受賞。カンヌ国際映画祭パルムドールの他、最近ではオランダのプリンス・クラウス・アワードや英国のアルテス・ムンディ賞を受賞している。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-