京都で結成された4人組バンド、Homecomings。彼らの音楽は一冊のZINEのようだ。表紙のデザインはUSインディーやギターポップを思わせるが、ページをめくれば、文学、映画、コミックなどさまざまなカルチャーからの影響や引用に満ちていて、それらがHomecomingsの歌に豊かな奥行きを生み出している。

新作『MOVING DAYS』でメジャーデビューを果たして新しい一歩を踏み出したなか、バンドのギタリストであり作詞を担当する福富優樹(Gt)にソロインタビューを実施。彼が影響を受けたさまざまな物語作品を通じてHomecomingsの世界に迫った。そしてバンドが『MOVING DAYS』で描きたかったという「優しさ」や社会に向ける眼差しについても、じっくりと語ってもらった。

左から:福田穂那美(Ba,Cho)、福富優樹(Gt)、石田成美(Dr,Cho)、畳野彩加(Vo,Gt)

これまで3枚のアルバムをリリースし、台湾やイギリスなどでの海外ツアーや、4度にわたる『FUJI ROCK FESTIVAL』への出演など、2012年の結成から精力的に活動を展開。2017年からは、イラストレーター・サヌキナオヤと共同で、映画と音楽のイベント『New Neighbors」をスタート。2019年4月公開の映画『リズと青い鳥』の主題歌や、同年4月公開された、映画『愛がなんだ』の主題歌を担当。「IRORI Records」より2021年春メジャーデビュー。

Homecomingsのストーリーテリングを担う福富優樹の原体験「怪獣がヒーローに倒される瞬間に切なさみたいなものを感じていた」

―福富さんが思春期を過ごしたのは石川県だとか。

福富:そうです。能美市っていう、松井秀喜と森喜朗が生まれた街です。

―あのあたりは何度か行ったことがありますが、日本海側の田舎町ですよね。いつも曇り空で、平野が広がっていて、遠くに山並みが見える。

福富:まあ、マンチェスターみたいな感じですね(笑)。海があるマンチェスター。

―そう言うとかっこいいですけど(笑)。その街で音楽に触れる前、子どもの頃に好きだったものはありますか?

福富:『ウルトラマン』シリーズの怪獣が大好きでした。戦隊モノの怪人とかも。親が言うにはウルトラマンの人形には全然興味を示さずに、怪獣ばかり集めてたみたいで。怪獣図鑑をずーっと読んでいたのを覚えてます。怪獣がヒーローに倒される瞬間に切なさみたいなものを感じてたんですよ。その感覚はいまも残ってますね。

―怪獣に切なさを感じてた?

福富:いま思うと変な目線ですよね。図書館で一人で本を読んでいたり、かと思うと運動場でめちゃくちゃ遊んでたり。暗いのか明るいのかわからない子どもでした。

―音楽の原体験についてはどうですか?

福富:小4で風邪をひいて学校を休んだとき、お母さんがカセットプレイヤーにスピッツのカセットテープを入れて聴かせてくれたんです。それがきっかけになってスピッツを聴くようになったんですけど、それ以前の記憶ってあまりないんですよね。スピッツを聴いたことで脳が起動したというか。そこからの記憶は色がついているんです。

小6のときにお母さんがレミオロメンとかASIAN KUNG-FU GENERATIONとか聴きだして僕に教えてくれて、中学に入って洋楽を聴くようになりました。アジカンとかBEAT CRUSADERSのラジオでWeezerとか海外バンドの曲もかかっていたので。

―その頃、映画は見ていました?

福富:両親が『金曜ロードショー』とかで録画してた『ゴーストバスターズ』とか『ターミネーター』とか、1980年代の映画をビデオで見ていたのを覚えてます。

―入り口は洋画だったんですね。

福富:そうですね。中学の頃に近所にでかいTSUTAYAができた影響も大きかったですね。それをきっかけにしてもっと深く映画を見るようになりました。『ヴァージン・スーサイズ』とか『パルプ・フィクション』とか。そこから徐々に「アメリカ最高!」みたいな感じになっていったんです。映画の深堀りと同時進行でどんどん洋楽を聴くようになっていって。CSが映る家だったので、『リンダ リンダ リンダ』とか『百万円と苦虫女』とかそういう邦画は観てましたね。そっちは日本の音楽と並行してる感じで。

あと、映画を深く見るようになる前にYA(ヤングアダルト)小説を読みだしたんですよ。YA小説は自分のルーツの一つだと思います。そこで描かれているアメリカのティーン感は好きでしたね。

―地方だとそういう本は手に入りにくいのでは?

福富:家の近所に大きな図書館があったんです。中高生の頃、図書館の本を片っ端から借りて読みました。「あ行」から始めて、本のジャケットが良くてタイトルが曲名っぽいやつを選んで読んでいったんです。

―ジャケ買いならぬジャケ読み(笑)。

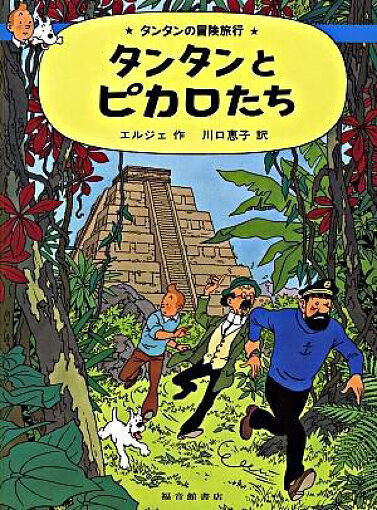

福富:その図書館に『タンタンの冒険』が置いてあって。YA小説と『タンタンの冒険』は自分にとって海外の原風景ですね。

1929年にベルギーで誕生したバンド・デシネ『タンタンの冒険旅行』シリーズの『タンタンとピカロたち(タンタンの冒険)』表紙(エルジェ作、川口恵子訳、福音館書店刊行 / サイトで見る)

―新作『MOVING DAYS』には『タンタンの冒険』の作家の名前、エルジェをタイトルにした“Herge”という曲が収録されていますね。

福富:『タンタンの冒険』は絵が可愛くて好きだったんですけど、大人になって読み返すと冷戦とか人種差別とか当時の社会問題が物語のなかで触れられているんですよ。そこに作者の想いが込められていて、そのスタンスや表現の仕方にはすごい憧れるし、いま自分がやりたいこととリンクしているのが嬉しくて、曲のタイトルにしたんです。

Homecomings“Herge”を聴く(Apple Musicはこちら)

吃音に悩んだ子ども時代を救ってくれた「言葉」との出会い

―バンドのオフィシャルサイトに掲載された福富さんの『MOVING DAYS』セルフライナーノーツによると、新作に収録された“BLANCKET TOWN BLUES”は「眠れなかった子供時代の自分に捧げる歌」だそうですね。

福富:“BLANCKET TOWN BLUES”に<うまく話せないあの子はまだ起きていて>っていう歌詞が出てくるんですけど、それは自分の子ども時代の体験をもとにしているんです。僕は昔、吃音で言葉がうまく出てこなかったんですよね。

例えば「おはよう」って言いたいときに「お」がめっちゃ出ちゃう。そのことに気づいたのは小学高学年くらいでした。友達にふと言われたんですよね。気づいてからは意識してしまって。意識すると吃音を避けようとして言葉が出なくなるんですよ。それで「おはよう」さえ言えなくなった時期があったんです。小学校のときはそれですごい悩みました。

吃音に悩んだことと本を読むことって、僕にとってはリンクしてるんです。言葉をいっぱい知ってたら吃音を回避できるんですよ。言いづらい言葉を言いやすい言葉に言い換えられるんで。だから今でも治ってるわけではなくて、言い換えのスピードとか精度がめちゃくちゃ洗練されてるだけっていう感じですね。メンバーとか親しい人といるとき以外はけっこう脳みそフル回転っていう感じですね。メンバーはもう付き合いも長いし、そもそも吃音が出てきづらいっていうのと、あともう色々わかってくれてるんで。

Homecomings“BLANCKET TOWN BLUES”を聴く(Apple Musicはこちら)

―本は物語を楽しむだけではなく、いろんな言葉と出会える場所だったんですね。

福富:知らない言葉に出会うと嬉しかったですね。同時にお笑いもすごい好きで、『爆笑オンエアバトル』(1999年から2010年までNHK総合で放送されたお笑い番組)をめちゃくちゃ見ていました。お笑いと小説を通じて言葉の面白さを知った気がします。歌詞とかもそうですね。

『MOVING DAYS』に大きな影響を与えた2本のNetflix映画とは?

―YA小説、『タンタンの冒険』、アメリカ映画。どれもHomecomingsの歌の世界に繋がるものがありますね。セルフライナーノーツによると新作『MOVING DAYS』はNetflix映画『最高に素晴らしいこと』から影響を受けているとか。この作品はYA小説の映画化ですが、どんなところに惹かれたのでしょうか。

福富:この映画は心の傷っていうか、心のことが大きなテーマじゃないですか。メンタルヘルスってYA小説で一番テーマになっていることで、この物語は自分がつくりたいものにすごく近い気がしたんです。何かすごい出来事が起こるわけではないし、決して明るくはないオチもリアルに感じました。

―登場人物に共感した?

福富:うん。昔の自分がこうだったとは思わないですけどね。ノスタルジックな感覚はあんまりなくて、むしろいまの自分と対峙する感じ。青春映画とかYA小説を見たり読んだりするときって、そこに10代の頃の自分を重ね合わせるんじゃなく、いまの自分の問題を見出している気がします。そういう物語って登場人物の気持ちがずっと揺れ動いているじゃないですか。そこにグッとくるんですよね。

―『最高に素晴らしいこと』の主人公二人が学校のレポートを書くために地元を一緒に見て回るじゃないですか。そこで「平凡に見える場所でも見方を変えると輝く場所になる」という話をしますが、そういう視線もHomecomingsの歌に通じるものがありますね。

福富:映画の原題の『All the Bright Places』って言葉がすごい好きなんですよ。めっちゃHomecomingsって感じするなーって思って。場所や景色を忘れないでいる、ということは大事にしてますね。どんな場所でも自分にとって大切な場所になるから。

―場所や風景はHomecomingsの歌に欠かせない要素ですね。新作は『ハーフ・オブ・イット: 面白いのはこれから』というNetflix映画からも影響を受けたそうですね。アメリカの田舎を舞台にしながら、アジア系で同性愛者の女の子が主人公の学園ドラマというのがいまっぽくて新鮮でした。

福富:そういう物語が世に出てきたことに影響を受けたんです。海外の映画やドラマの世界では2015年くらいからLGBTや多様性を作品に落とし込んでいく流れがあって。そのなかでも、この作品はストーリーも最高だし、すごく勇気をもらいましたね。

「普通」という枠や、社会のルールからこぼれ落ちてしまう人たちへの眼差し

―セルフライナーノーツによると、『MOVING DAYS』の収録曲“Here”“Summer Reading”の歌詞では「同じ形」「似たような形」といった言い回しで同性愛を表現しているとのことですし、今泉力哉監督の映画『愛がなんだ』(2018年公開)の主題歌“Cakes”は男性同士や女性同士の恋愛にも当てはまるような歌詞を目指したとあります。何かきっかけはあったんですか?

福富:本や映画などでLGBTやマイノリティーのことを知って、少しずつ意識するようになってきたんです。元銀杏BOYZの安孫子(真哉)さんがやってるKiliKiliVillaってレーベルがあるんですけど、そういうパンクシーンのバンドから教わったこともたくさんあります。

今回のアルバムに関しては、『チョコレートドーナツ』っていう映画を見直したのも、一つのきっかけになりました。この映画を公開当時に見て「素敵やなあ」とは思ったけど、いまほどは響かなかったんです。でも、映画を見たときに感じたことはずっと自分のなかに残っていて、それがいまにつながってる感じがして見直したんです。

―以前『チョコレートドーナツ』のパンフレットに原稿を書かせてもらったのですが、ゲイのカップルが育児放棄されたダウン症の少年を引き取ろうとする、実話をもとにした物語でしたね。社会がいかにマイノリティーの人たちに冷たいか、その残酷さも描かれていました。

福富:「普通」っていうものや、社会のルールからこぼれ落ちてしまう人に対して優しくある社会であってほしい。そういう気持ちを、今回のアルバムでは歌にしたいと思ったんです。そういう優しさがいまの社会に足りていない気がして。

それで『ハーフ・オブ・イット』を見たときに、こんな作品が日本にもっとあってもいいんじゃないかって思ったんですよね。何かを強く訴えているわけじゃないけど、あの作品が評価されること、存在することで勇気づけられた人はいっぱいいると思うんですよ。

グラフィックノベルや『ちびまる子ちゃん』に対する愛情について

―『MOVING DAYS』収録曲“Summer Reading”はティリー・ウォルデンのグラフィックノベル『スピン』(2017年発表。日本語版は2018年に河出書房新社から刊行)から影響を受けているそうですね。『スピン』はLGBTの少女の物語で、『ハーフ・オブ・イット』に通じる世界がありますが、福富さんはグラフィックノベルもよく読まれていますね。

福富:大学の頃、『ゴーストワールド』っていう映画の原作を読んだのがきっかけで好きになったんです。新しい世界を発見した! っていう感じでしたね。USインディーを聴き始めたときみたいな感覚というか。『タンタンの冒険』に通じるものもあると思ったんです。カラフルな色彩とか線の太さとか。

Homecomings“Summer Reading”を聴く(Apple Musicはこちら)

―日本の漫画とは違った世界ですよね。The Sea and Cakeのアーチャー・プレヴィットがコミックを描いていたりして、アメリカのグラフィックノベルやコミックはUSインディーシーンと実際につながりもありますし。

福富:Eelsのジャケットをエイドリアン・トミネが手掛けてたりね。

福富:トミネには『キリング・アンド・ダイング』っていう作品集があるんですけど、そのなかに吃音の女の子の話があって、彼女はコメディアンになろうとするんです。その話を読んだとき、自分の過去と自分の好きなものがつながった気がしました。だからすごく好きな作品なんですよね。

―漫画でいうと、“Continue”という曲はさくらももこさんが亡くなった知らせを聞いて描いた曲だとか。

福富:テレビアニメの『ちびまる子ちゃん』は昔からずっと見てたんです。さくらさんは2018年に亡くなったんですけど、その年の春くらいにAmazon Prime VideoやNetflixで『ちびまる子ちゃん』が見られるようになったんですよね。それを当時の恋人と見てて、最高やったんですよ。それで昔読んでたエッセイとかを実家から送ってもらって読み直したりもしてたんです。

Homecomings“Continue”を聴く(Apple Musicはこちら)

―『ちびまる子ちゃん』のどんなところが好きだったんですか?

福富:まず、暮らしを描いていたことですね。そのうえで感情の機微みたいなものが物語になっている。『ちびまる子ちゃん』に『わたしの好きな歌』っていう映画用に書き下ろした話(1992年公開の『さくらももこワールド ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌』)があるんですけど、それもすごい好きでしたね。温かさがあって。

『MOVING DAYS』が描く日常の風景。「自分が見た世界をちゃんと描きたいっていう想いがすごくあった」

―そういえば、最近のアニメやドラマで日常の機微を描くような物語はあまり見かけなくなりましたね。

福富:たしかにそうかも。普通の生活を描こうとしても「普通」の基準がわからなくなってきたというか。どんな家庭を描いても、そこに何かテーマが生まれてしまう気がする。

―そんななかで、『MOVING DAYS』は日常の風景を大切にしている気がします。

福富:今回は自分が見た世界をちゃんと描きたいっていう想いがすごくあったんです。2ndアルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』では架空のアメリカの街を想像して、そこにいる人たちのことを歌っていて、3rdアルバム『WHALE LIVING』では長編小説みたいな物語を考えてそのシーンや登場人物を曲にしたんですけど、今回は実際に窓から見える景色とか街を散歩してみつけたもの、ニュースのなかの出来事とそれを見ている自分がアルバムになっている。

フィクションのストーリーをもとにした曲もあるけど、社会問題や政治的なことを描こうとしたときには、自分が暮らしている街や日常生活が歌の舞台になりました。

―だから『MOVING DAYS』は、ドキュメンタリーのようにも思えたんです。社会的なメッセージを伝えたい、という問題意識から曲が生まれたというより、いまの風景を切り取ったら自然と社会問題が写り込んだ、みたいな。

福富:そういう面もあるかもしれないですね。特にこの1、2年、今回取り上げたような社会問題をニュースやSNSで目にしない日はないですからね。

―そういう社会問題を声高に主張せずに、日常の風景のなかに滑り込ませるのがHomecomingsらしいですね。

福富:感情を描くときも風景から描きたくなっちゃうというか。こういう風景があって、こういう出来事があって……みたいに描きたくなっちゃうんです。それはグラフィックノベルや映画が好きやからっていうのもあるかもしれない。歌詞を一枚の絵みたいに見ているところがあるんですよね。絵や映像があって、それを歌詞にしていく。それが結果的に主義主張につながっているというか。声高に主張はしてはいないかもしれないけれど、そこに込めた思いはたしかなものなので。

文学やソウルミュージックの影響も昇華した『MOVING DAYS』の音世界。サウンドの変化があっても「畳野さんの歌さえあれば大丈夫!」

―歌詞だけではなく曲全体に物語性があって、映像的ですよね。新作には“Pet Milk”というインストナンバーが入っていますが、ボーカル曲と自然な感じでつなげる構成は映画的な演出を感じさせたりもします。この曲名はアメリカの作家、スチュアート・ダイベックの『シカゴ育ち』に収録されている短編小説のタイトルからつけたそうですね。

Homecomings“Pet Milk”を聴く(Apple Musicはこちら)

福富:スチュアート・ダイベックの小説は基本的に過去を振り返る目線というか、あのときこうこうでこういうことがあった、みたいな語り口で、「ペット・ミルク」って短編も過去を思い出している話なんですね。

ペットミルクというのはコーヒーに入れるミルクのことなんですけど、それをコーヒーに垂らして混ざっていく様を見てるシーンの描写が話の最初にあって、そのイメージが後半につながっていく。その美しい文体、そこで描かれる景色、「忘れないもの」というテーマも好きで、この短編集がきっかけで海外文学が好きになったんです。

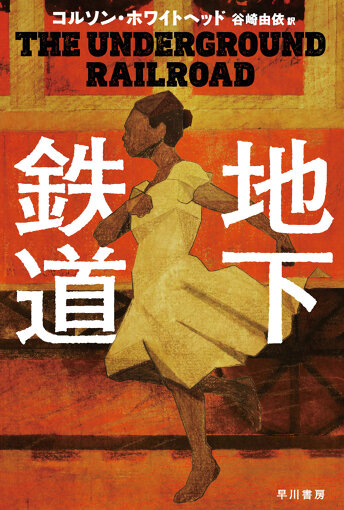

―最近はコルソン・ホワイトヘッドの『地下鉄道』とか『ニッケル・ボーイズ』(2019年刊行。日本語版は早川書房から2020年刊行)みたいな黒人文学も読まれているそうですね。今回のアルバムにはこれまで以上にソウルミュージックの要素が取り入れられていますが、そこに何か関連性はありますか?

福富:そこは偶然といえば偶然なんです。Black Lives Matterのニュースを追いかけているうちに黒人文学を読むようになったんですけど、その影響でソウルをやるようになったというふうに見えるのはちょっとなあ、と思ってて。文化盗用、と呼ぶと言い過ぎかもしれませんが、そういうことを意識せざるを得ない状況ではありましたね。

福富:ソウルをやりたいっていうのは、だいぶ前から話をしてたんです。キャロル・キングとかRex Orange Countyとか、メンバーが「いいな」と思う感じでソウルの要素を取り入れてみようって。もともとドラムの石田(成美)さんはソウルが好きで、以前からちょこちょこそういった音楽の影響を感じさせるフレーズを出してきたりしてたんですよね。

今回の作品にソウルの要素を入れることに関しては、最終的には「まあ、あんまり考えすぎるのもな」と思ったので、自分たちの気持ちに沿ってやることにしました。

―今回のアルバムはバンドサウンドにこだわらず、4人それぞれが自分の好きな要素を入れたようなバラエティー豊かなサウンドになってますね。打ち込みだけだったり、インストが入ってたり、ストリングスを添えたり。ソウル以外にもいろんなサウンドに挑戦しているのが印象的でした。

福富:それはコロナ禍での制作っていうのが大きくて。スタジオに一緒に入って「せーの!」で音を出すことできなかったんで、それぞれがデモをつくってリモートで曲を制作したんです。だから、メンバーそれぞれがその時々にいいと思った音を入れている。いろんな音楽が好きなメンバーなので、やってみたいことがたくさんあってそれを試してみてっていう感じですね。ソウルっぽい感じ、っていうのもあくまでそういうもののひとつっていう気持ちなので。ソウルミュージックのアルバムを作るには理解も技術も足りていないし、色々なものが混ざっているのがHomecomingsの良さでもあると思うので。

あと、4人でスタジオに入ったら、どうしても4人で完結する音になっちゃうんですよ。そこをリモート作業にしたことで、曲のイメージが膨らんだ。それに今回は「どんな音でも畳野(彩加)さんの歌さえあれば大丈夫!」と思えたのも大きいですね。

Homecomingsが今作で掲げた「優しさ」というキーワードに込めた想い。「社会からこぼれ落ちた人たちのお守りのような歌になってほしい」

―そういった変化がアルバムに風通しの良さを生み出していて、社会的なテーマを織り交ぜながらポップなアルバムになっています。

福富:ちゃんとポップスっていうかたちにしたかったんです。どういう風にも聴けるけど、そこに込めた気持ちをちゃんと説明できる。そういう表現をしたいなって。特に1曲目の“Here”はそういう想いが色濃く出ていると思います。社会からこぼれ落ちた人たちを救いたい、という曲にはあまりしたくなかった。そういう人たちにとってお守りのような曲になってほしいと思ったんです。結果的に救いになったりすることがあれば、それは本当に嬉しいことなんですけどね。

だから歌詞では絶妙な表現の仕方にして、はっきりしたメッセージソングにしないぶん、インタビューやウェブサイトでしっかり曲の内容を説明しようと。今回のアルバムはメジャーデビューアルバムということでいろんな人の耳に入ると思うので、ちゃんと責任を持って説明しないといけないと思っていました。

―そういうメッセージ性を意識するようになったのは、『WHALE LIVING』から日本語の歌詞になったことと関係がありますか?

福富:あります。日本語の歌詞にした理由の一つは、自分たちには歌いたこと、伝えたいことがあったからで、『WHALE LIVING』の頃から、いろんな問題を歌にしていきたいと思うようになったんです。

―『最高に素晴らしいこと』や『ハーフ・オブ・イット』の主人公たちは、文学や音楽をお守りのように大切にしています。アートはそういう風に心の拠り所になれるもので、人はそこから勇気や安らぎを得ることができる。Homecomingsの音楽が与えてくれるのは「優しさ」だと思います。収録曲“Good Word For The Weekend”には<優しさをはなさないで>、“Moving Day part2”には<やさしいだけでうれしかったよ>という一節もありますが、Homecomingsが歌う「優しさ」とはどういうものですか?

福富:差別やジェンダーの問題だけじゃなく、新自由主義的な、知ってる人だけ得をするみたいなこととか、勝ち組、負け組みたいな考え方とかそういうものにちゃんと「ノー」って言いたいんです。これまで力強く「ノー」って言うバンドに影響を受けたり憧れたりしてきたので。でも「ノー」って言うのにもいろんなやり方があっていいんじゃないかと思っていて。

『ハーフ・オブ・イット』は何かに対して「ノー」って突きつけてるわけじゃないけど、作品自体が社会に対して意思を伝えてると思うし、そういうやり方で何かやりたいと思っていて、それが優しさについて歌うことなんです。結局、いま問題になっていることって、全部優しさが足りないから起こってることだと思うんですよね。

―たしかにおっしゃるとおりですね。

福富:みんな優しくあろうとはしていると思うんですよ。ただ、例えば「人を傷つけない笑い」みたいなワードが出てきたとき、「そんなのは窮屈だ」っていう声も大きかった。誰かが社会問題に触れると意識高い系とか言われて笑われたりもする。

これまで無意識のうちに弱者を踏みつけてきて、それをきちんと省みることができるような社会にまだなっていないのに、「窮屈だ」と言っちゃう風潮がすごい嫌なんです。だから自分たちなりのやり方で「ノー」って言えるアルバムをメジャーというフィールドで出したいと思って、去年1年考えて、そこでキーワードとして出てきたのが「優しさ」だったんです。

―「優しさ」というキーワードが出てきたのは、福富さんがこれまで触れてきた小説や映画、グラフィックノベルから感じていたことだったんでしょうか。

福富:そうですね。自分の本棚の延長線上にあることというか。ウルトラマンより怪獣が好きやった感じ。怪獣が倒される姿を見て切なくなっていたときの感じともつながってる気はします。でも、上から目線で「可哀想」って言ってるのではなくて。共感というか、不思議な寂しさみたいな感覚がずっとあるんです。

―「寂しさ」っていうのもバンドのキーワードとしてありますね。

福富:寂しさはずっと感じてきたものなんです。ちっちゃい頃から寂しかったし、いまも寂しい。別に友達がいないわけではなくて、寂しさは常に自分のなかにある感覚なんですよね。

―もしかしたら、寂しさと優しさはセットになっているのかもしれないですね。

福富:そのバランスがおかしくなると人を傷つけたり、自分を傷つけたりしてしまったりするのかも。

―たとえば『最高に素晴らしいこと』で心に傷を負った2人の交流を見ていると、彼らの寂しさと優しさが触れ合っているように感じました。

福富:そうですね。ああいうバランスがずっと保てればいいのになって思いますね。そしてHomecomingsは、そういう寂しさと優しさの触れ合いやバランスをちゃんと歌ってるバンドでありたい。誰かを救いたいっていう気持ちが強いわけじゃないけど、それがもし誰かの救いになるとしたら嬉しいですね。

―Homecomingsの歌を通じて、小説や映画、コミックなど、いろんな世界を知ることもできる。新しい世界を知ることでリスナーは自分の居場所をさらに広げることができるかもしれない。それも「お守り」の大切な役割だと思います。

福富:僕は銀杏BOYZの歌を聴いてJ.D.サリンジャーのことを知ったし、『ロスト・イン・トランスレーション』を見てThe Jesus and Mary Chainを聴くようになった。Homecomingsもそういう存在でありたいと思っています。いろんな文化につながるハブでありたい、というのはバンドの大きなテーマで、最近特にそう思っているんですよね。

Homecomings『MOVING DAYS』を聴く(Apple Musicはこちら)

- リリース情報

-

- Homecomings

『Moving Days』初回限定盤(CD+Blu-ray) -

2021年5月12日(水)発売

価格:4,950円(税込)

PCCA-06031[CD]

1. Here

2. Cakes(Album Version)

3. Pedal

4. Good Word For The Weekend

5. Moving Day Pt. 2

6. Continue

7. Summer Reading

8. Tiny Kitchen

9. Pet Milk

10. Blanket Town Blues

11. Herge[Blu-ray]

『“BLANKET TOWN BLUES” December 25, 2020』

1. Corridor(to blue hour)

2. Blue Hour

3. Hull Down

4. Lighthouse Melodies

5. Smoke

6. ANOTHER NEW YEAR

7. LEMON SOUNDS

8. HURTS

9. Special Today

10. Moving Day Part1

11. Continue

12. PLAY YARD SYMPHONY

13. Cakes

14. Songbirds

15. Whale Living

16. I Want You Back

- Homecomings

『Moving Days』通常盤(CD) -

2021年5月12日(水)発売

価格:2,970円(税込)

PCCA-060411. Here

2. Cakes(Album Version)

3. Pedal

4. Good Word For The Weekend

5. Moving Day Pt. 2

6. Continue

7. Summer Reading

8. Tiny Kitchen

9. Pet Milk

10. Blanket Town Blues

11. Herge

- Homecomings

- イベント情報

-

- Homecomings

『Tour Moving Days』 -

2021年7月17日(土)

会場:愛知県 名古屋CLUB QUATTRO2021年7月18日(日)

会場:大阪府 梅田CLUB QUATTRO2021年7月23日(金・祝)

会場:東京都 渋谷CLUB QUATTRO料金:各公演 前売4,500円(ドリンク別)

※4歳以上要チケット

- Homecomings

- プロフィール

-

- Homecomings (ほーむかみんぐす)

-

畳野彩加(Vo,Gt)、福田穂那美(Ba,Cho)、石田成美(Dr,Cho)、福富優樹(Gt)からなる4ピースバンド。これまで3枚のアルバムをリリースし、台湾やイギリスなどでの海外ツアーや、4度にわたる「FUJI ROCK FESTIVAL」への出演など、2012年の結成から精力的に活動を展開。心地よいメロディに、日常のなかにある細やかな描写を紡ぐような歌詞が色を添え、耽美でどこか懐かしさを感じさせる歌声が聞く人の耳に寄り添う音楽で支持を広げている。2017年からは、イラストレーター・サヌキナオヤ氏と共同で、映画と音楽のイベント「New Neighbors」をスタート。彼女たちがセレクトした映画の上映と映画にちなんだアコースティックライブの二本立てイベントを主催。2019年4月公開の映画『リズと青い鳥』の主題歌や、同年4月公開された、映画『愛がなんだ』の主題歌を担当。Vo畳野は、くるりやASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲にゲストボーカルで参加するなど、活動の幅を広げている。IRORI Recordsより2021年春メジャーデビュー。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-