「美術って、熱狂してはならないと思うんです」

「地方都市で良き祝祭が起これば、文化的な活性化が起こり得る」

そんな言葉が飛び交う、柔らかい雰囲気ながらも刺激的な対話だった。世界的に活躍する美術家、森村泰昌とやなぎみわへ行ったインタビュー。会場となったのは、この春にオープンした鳥取県立美術館だ。全国47都道府県のなか、「ほぼ」最後の県立美術館としてついに開館を果たしたのだ。

このインタビューは、鳥取県立美術館のオープニング企画として開催された森村とやなぎのスペシャルトークセッションに続いて行ったもの。鳥取県立美術館に収蔵される両者の作品のことをはじめ、地方と都会の文化資本の格差や、美術館のある種の聖域性と「祝祭」の両立についてなどなど、「美術館」の存在を軸として、縦横無尽に語ってもらった。

CINRAでは前後編に分けて、鳥取県立美術館オープニングの様子を紹介。「ほんとに美術館って必要なの?—ミュゼオロジー再考」がテーマのスペシャルトークセッションに焦点を当てた前編も、あわせてチェックしてほしい。

森村とやなぎのつながり、鳥取との縁は?

—森村さんは大阪、やなぎさんは兵庫のご出身ですね。今回のトークイベント以前も、森村さんの個展でご対談されたり、森村さんの『人間浄瑠璃』(※)でやなぎさんがレビューを執筆されたりしています。そもそもお二人の交流はどこからだったのでしょうか?

やなぎみわ(以下、やなぎ):森村さんは覚えてらっしゃらないと思うんですけど、私が学生のとき、京都市立芸術大学の講義室に特別講師として来られたのが、生身の森村さんを見た最初でした。私、結構前のほうで聞いていました。

森村泰昌(以下、森村):そんなこともあったかな。ほかにもね、いろんなことがあっていまに至るみたいなね。

やなぎ:そうですね。森村さんがうちに撮影に来られたこともあるんですよ。それは作品のロケハン、古いアパートを探しておられて。

※森村泰昌と人形浄瑠璃文楽の人形遣い、桐竹勘十郎による創作プロジェクト。森村が人形になり、勘十郎がそれを「遣う」というかたちで、2022年に上演された。

森村泰昌(もりむら やすまさ)

美術家。1951年大阪生まれ。京都市立芸術大学卒。1985年の『肖像(ゴッホ)』を皮切りに、写真によるセルフポートレイト作品を次々に発表。「美術史シリーズ」や「女優シリーズ」で知られる。1988年、ベネチア・ビエンナーレのアペルト部門に出品、国際的な注目を集める。芸術選奨文部科学大臣賞(2007年)、紫綬褒章、毎日芸術賞(いずれも2011年)などが授与される。主な個展に「美に至る病/女優になった私」(横浜美術館、1996年)、「空装館/絵画になった私」(東京都現代美術館ほか、1998年)、「私の中のフリーダ」(原美術館ほか、2001年)、「なにものかへのレクイエム」(東京都写真美術館ほか、2010年)、「Theater of Self」(アンディ・ウォーホル美術館、2013年)、「自画像の美術史」(プーシキン美術館、2018年)、「M式海の幸—ワタシガタリの神話」(アーティゾン美術館、2021〜2022年)、「ワタシの迷宮劇場」(京都市京セラ美術館、2023年)など。今年2025年には、香港のM+でシンディ・シャーマンとの二人展「Msaquerades」が開催される。近著に『美術応答せよ!』(筑摩書房)、『自画像のゆくえ』『生き延びるために芸術は必要か』(ともに光文社新書)など。2018年、大阪北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」が開設される。

やなぎみわ

1967年兵庫県神戸市生まれ。91年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。複数の案内嬢が商業施設内で横たわり、たたずむ様子を撮影した写真シリーズ『エレベーター・ガール』(1994年-98年)でデビュー。代表作に、若い女性たちが思い浮かべる50年後の姿を視覚化した『マイ・グランドマザーズ』シリーズ(2000年)、アンデルセン作品やグリム童話に登場する老婆を少女が演じる「フェアリーテール」シリーズ(2004年-06年)など。2009年に、第53回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表に選出。日本館を芝居小屋に見立て、「フェアリーテール」シリーズから派生した、高さ4メートルにおよぶ女性の肖像写真『ウィンドスウェプト・ウィメン:老少女劇団』や映像作品を出展した。11年より演劇プロジェクトを本格的に始動した。

—鳥取県とのゆかりやつながりは?

やなぎ:尾﨑信一郎館長とのつながりが大きいですね。

森村:やっぱり、人と人とのつながりですね。尾﨑館長は昔から存じ上げてたんで、そういうつながりが続いて、いまに至っている。尾﨑さんが鳥取県立博物館にいらっしゃったときに、そこでお話させていただいたり、ね。あとは、トークで「砂」の話をされていましたでしょ。勅使河原宏監督の映画『砂の女』——ああいう世界。シュルレアリスムではないけど、(鳥取県には)そういう印象が強いですね。

「砂丘は抽象的」。鳥取砂丘で撮影された、やなぎの作品

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』会場風景より、「砂丘」をテーマにした一角の一部

—トークイベントでは、やなぎさんが「砂丘は抽象的なもの」とおっしゃっていましたよね。

やなぎ:砂丘は「どこでもない場所」っていう感じですよね。「人外の場所」のイメージがあるんですよね。さっき『砂の女』の話も出ましたけど、あれは安部公房が荒野の生まれ——満州でしたよね。砂漠ではないけど、荒野で生まれた。何か一つの原風景になりうる場所だと思うんです。おそらくそういうところ——遠近であったり、全ての感覚が普通のところではない感じだったり、シュルレアリスムの作家たちにインスピレーションを与えるところだと思いますね。

森村:砂をテーマにした物語って多いですよね。ホフマンの『砂男』や松本清張の『砂の器』……砂っていうのが、いろんなイメージを誘うアイテムなんでしょうね。

やなぎ:かたちづくるけど崩れていく……みたいなね。

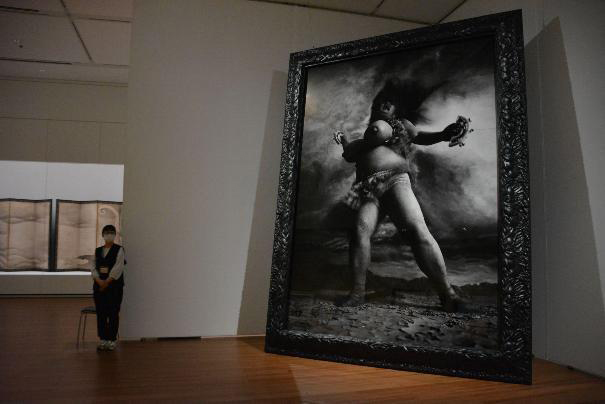

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』会場風景より、やなぎみわ『Windswept Women2』(2009年)。第53回ヴェネチアビエンナーレ国際美術展(2009年)の日本館で発表された「老少女劇団」の出品作のひとつで、鳥取県立美術館に収蔵された。

—今回の『ART OF THE REAL』でも展示されている、やなぎさんの作品『Windswept Women2』は鳥取砂丘で撮影されたということで、モデルも県内のかただそうですね。なぜ鳥取砂丘を舞台に選んだのでしょうか?

やなぎ:鳥取砂丘でロケをしたのは『マイ・グランドマザーズ』シリーズの作品が最初なんですよ。砂丘でロケをしたいと話し合って——モデルといっても、ファッションモデルではなく素人のかたですが——そうして行ってみると面白くて、しばらく通っていたんです。

『砂の女』的な作品を、映像でもつくっているんですよね。そのときはまだ演劇を始めてないんですけど、『Windswept Women』のときも、テントのなかで女性たちが踊っている映像をつくりました。いま思うと、その次に10年ぐらい演劇の世界に行くので、起点となるような作品になりましたね。その後は、テントもない野外劇の世界に行って、本当の「Windswept」、風に吹かれた状態になるんですけどね(笑)。

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』会場風景より。『My Grandmothers AI』(左)と『My Grandmothers REGINE + YOKO』。『マイ・グランドマザーズ』シリーズでは、公募した女性に「50年後の理想の自分」についてインタビューし、浮かび上がった老婆像を特殊メイクやCGを使って浮かび上がらせている。

—『ART OF THE REAL』展では『マイ・グランドマザーズ』シリーズのうち2作品が展示され、それは鳥取県立美術館に収蔵されています。2001年の『My Grandmothers REGINE + YOKO』と、同じく2001年の『My Grandmothers AI』ですが、この2作品はシリーズのなかでどんな存在ですか?

やなぎ:『マイ・グランドマザーズ』シリーズの最後のほうの作品だと思います。終盤になるにつれて、モデルの年齢が上がっていったんですよね。はじめのころは若くて、20歳とか。だんだん40代ぐらいのモデルになっていきました。

20歳の人が想像する80歳って結構メルヘンで。あんまり想像できないからか、突飛な未来で、それも面白いんですけどね。ある程度年齢が上がると、老いをリアルに感じられるようになってくる。そんな、シリーズ終盤の作品ですね。

『ブリロ・ボックス』と『モリロ・ボックス』。戦争をテーマにした作品と、「没入感」への警鐘

今回、鳥取県立美術館に足を踏み入れるとすぐに目に飛び込んでくるのが、森村の『モリロ・ボックス』だ。この作品は2016年に国立国際美術館で開かれた森村の個展『森村泰昌:自画像の美術史—「わたし」と「私」が出会うとき』の会場で上映された映画作品のために制作されたもの。映画ではアンディ・ウォーホルら12人の作家に扮した森村が登場し、『モリロ・ボックス』はウォーホルの場面で用いられている。

鳥取県立美術館に展示された『モリロ・ボックス』

2022年、同館がアンディ・ウォーホルの『ブリロ・ボックス』5点を約3億円で購入を決めた際には、その価格から賛否両論が巻き起こった。尾崎館長をはじめとした県は、各地で説明会を開いたという。その一件を踏まえて森村はトークイベントで、このように語った。

歴史を見ていくなかで重要な作品ですが、あらためて賛否両論が起こったことを知ってですね、すごいなって思いました。何がすごいかって、この『ブリロの箱』という作品は、一番最初は1960年につくられた作品なんですよ。それがアメリカで発表されたときに、みんな「なんやこれ!」って思ったんです。作品って、だんだん歴史化されていくというか、お墨付きがついていって、大事な作品だというふうにおさまっていく。それでも、60年経ってもまだ物議を醸しているっていうのは、この作品はまだまだ死んでないということ。ちょっと極端な話ですけど、生きてるんです。あらためて、自分の作品もこういうふうに、いつまでも問題提起を投げかける作品になっていけたらと思う次第です。-

—『モリロ・ボックス』については、先ほどのトークでお話されましたね。また、『ART OF THE REAL』の章の一つ、「事件と記憶」で戦時中に描かれた作品群を見て、「どんな時代に、どういうふうに(戦争と)出会ったのかが、美術家たちの運命を決めてしまうような……そういうことを考えさせられました」とおっしゃっていましたよね。森村さんの『Brothers(A Late Autumn Prayer)』(1991年)も湾岸戦争(※)に対峙した際の作品ですが、当時はどのように考えられていましたか。

森村:1991年にニューヨークで個展をすることになりまして、新しい作品を発表しようと思っていろいろつくっていたんですが、当時の空気が「これはやばいな」という深刻なものだったんです。テーマとして、自分としては避けて通れないものだった。それで、いくつかつくったうちの一つです。それは全て、美術の歴史をテーマとした作品で、そのなかに現代の戦争みたいなものを放り込んでいくという仕立てにしていた。

ミレーの『晩鐘』は、農民の夫婦が祈りを捧げるわけですが、ゆりかごみたいなものが置いてあって、その子どもが亡くなって祈りを捧げている、悲しい内容だということもあって。夕暮れっていうのと、世の中の終わりみたいなものが重なってくるように感じられて。1日の少し悲しい黄昏時と、人類の黄昏が重なってね。ミレーの『晩鐘』の解釈ではなくて、自分なりの物語をどう引き出していけるかなあという感じでした。

※1990年にイラクがクウェートに侵攻したことをきっかけに、国際社会が反発し、アメリカを中心とする多国籍軍がイラクと戦った戦争。

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』会場風景より、『Brothers(A Late Autumn Prayer)』

—今回『Brothers(A Late Autumn Prayer)』は、例えば藤田嗣治ら、戦争を描いた作品と同じ空間に並んで展示されています。いまもまた、世界で戦争が起きているなかで、感じられたことはありましたか。

森村:難しいね。僕は美術で人類を救えるなんて全く思ってないので……大したことはできないんだろうな、ということを肝に銘じたい。人類救いたいなら別のことをやれよ、と思うんですけど、ある種、謙虚な気持ちで向き合うというのが一つ。

それと、あの章(『ART OF THE REAL』の「事件と記憶」)を見ていて「怖いな」と思うのが、最近わりと「没入感」っていうじゃないですか。一番危険なことだろうなと思うんです。何かに埋没することの快感、熱狂してしまうというところの怖さに、注意するということ。

美術って、熱狂してはならないと思うんです。つまり、没入してしまうと、周りが見えなくなる。自分がやってることがわからなくなる。そうじゃなくて、ちょっとみんなが没入しているときに少しそこから離れてみる。俯瞰すると、いろんなことが見えてくる。いわゆる批評の精神。ちょっと冷めてないといけないんですよ。でも冷めてしまうとしらけてしまうから、微妙な「冷めた熱狂」みたいな感覚を持ちながら、作品づくりをする、と。そこの匙加減みたいなものは、表現にとって相当大事なものかな、と思いつつ、いろいろ考えながら見ましたね。

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』会場風景より、「事件と記憶」の章の一角。左から2番目の作品が、藤田嗣治『アッツ島玉砕』(1943年、東京国立近代美術館所蔵)

—没入や熱狂を、とてもいいものだと思っていました……。

森村:例えがいいかどうかわからないけれど、ドジャースの大谷翔平選手。みんな元気になれるし、いいんだけど、熱狂してしまうとドジャースを応援することが当然でしょ、ってなる。メディアは全部そうだけどね。

でも、そんなことに関心ない人とか、メジャーリーグにしても他のチームとか——僕はダルビッシュ好きですからね。ダルビッシュを応援したいと思うけれど、そういう声はかき消されていく。一つの色に塗りつぶされる。

あまりに没入してしまうと、そこだけが自分の世界なんで、その他のところは見えなくなる。物事をとてもシンプルにしすぎてしまうので、もっと複雑——いろんな考え方の人がいるんやね、とか、これが好きな人もいるんだろうなとか、いろんなことが見えなくなる。世の中を豊かに見る、せっかくの眼差しが失われてしまうと思うのでね。

やなぎ:美術館の壁が白いのはそのためですからね。作品の周りが白いのは、没入しないため、対峙するため。正直、没入する演出って結構簡単にできますから。スポーツはもちろん、選手の一生懸命な姿に引き込まれるのかもしれない。例えば物語に引き込む、音響や照明でやるということは、ちゃんと手段があって。それを「演出」として、ビジュアルや音響でやることには、そのための方法がありますからね。

森村:僕は蜷川(幸雄)さんの舞台に出たことがあって、そしてすごくお稽古が面白くて。ある役者さんが、うまくいかないんですよ、全然。それで「例のあの音楽を掛けてみよう」「その音楽に合わせて言ってみて」と。そうすると素晴らしくできるんです。じゃあ、「それを音楽なしでやれ」と。そこで音楽を消すんです。音楽が入ると演出として簡単、ってやなぎさんも言っていましたね。音楽でワ〜っとなると、その人も雰囲気が出せるんだけど、それは非常に単純な演出——誰でも雰囲気が出て、お客さんも涙を流す。そうではなくて、音楽抜きで、自分のセリフだけでそれができるか、ということを教えてくれた。

やなぎ:演出家の手腕ですよね。

森村:だから、難しいことだけど、それができると、お芝居でも美術表現でも、展覧会でもいいものができるんじゃないですかね。

やなぎ:演劇ではもうそれが危険だってわかっているので——そういう、人が集まって没入したら危ないって。だからブレヒトとかはいきなり冷や水をかけるような……没入させかかって、そこで全然違う展開にしちゃうとか。美術館っていうのは、冷静にものを見る場所であってほしいと思いますね。

2人の美術館体験の原点は? 地方と都会の文化資本の格差

—トークでやなぎさんは「若い作家を見ていると、子どもの頃に作家や作品に出会って影響を受けて、そこからつくり始めた人も知っています」と、美術館での出会いの影響の大きさについてもお話しされていました。私自身は、美術館がすごく遠くにあった地方自治体の出身で、幼い頃は美術館に行ける機会がまれだったので、当時は都会を羨ましく思ったものでした。お二人はどのように美術館に触れられてきましたか?

やなぎ:私は神戸のものすごい下町のほうの出身ですから、あんまり近しい存在ではなかったですね。美術館って山の手のほうにあるから、そんなお高いところにあるカルチャーにはあまり縁がなかったというか。だからその格差っていうのは、とても感じますね。

森村:うちで言えば、美術とは全く縁のない商いをやっていた家でした。親戚にそういう人がいるわけでもない。はじめて美術館に行ったのはよく覚えていて、ものすごい前なんですけど、ミロのヴィーナスが日本に来たことがあったんですよ。京都市美術館に。当時、ものすごく世間で話題になったんです。その頃、日本の人々は文化に飢えていたんでしょうね。ものすっごい人でした。行列のできる展覧会の先駆けのようでしたね。並んで並んで、作品の前で数秒止まるのが許されるような状態で。それが初めての美術館体験でした。

そして、ひとつ自慢を言わせていただくとすると、具体美術協会ってあるでしょ、当時の前衛美術ね。その本拠地「グタイピナコテカ」が大阪にありましてね。蔵を改装した建物で、そこに具体のメンバーたちが展示をする場所です。高校2年生ぐらいのとき、最初は印象派みたいな油絵をいいなと思って描いていたけど、よく考えれば、これはずいぶん前の人が描いていたスタイルじゃないかと。いまはどうなってるんだろうと調べてみると、具体っていうのがあるらしい、と。周りには関心を持つ人なんかいなかった。だから1人で行ったんです。いまとなっては「グタイピナコテカ」を実際に見た人って、具体の研究者でもいないんじゃないかと思う。すぐなくしてしまったから。単に見ただけですけど、それをよく覚えていて。貴重な記憶ですよね。

やなぎ:1人で行った展覧会っていうのは、やっぱり覚えていますよね。

森村:本当に誰もいないんですよ、興味を持つ人がね。だからほぼ1人で探して、1人で見に行ってましたね。

やなぎ:私は、現代美術は中ハシ克シゲさんに連れられて行っていました。高校生のとき、中ハシさんが画塾の先生だったから。ホックニーの個展や『アート・ナウ』に連れて行ってもらいましたね。画塾の学生を引率して連れて行ってくれて、その案内があったのがすごく良かったですね。

—鳥取にはいままで県立美術館がなく、待望のオープンであるということでした。ほかにも全国としてみると、そういった文化資本にアクセスしづらい環境にいる人々も多いと思うのですが、そんなところへの課題感などはあったりしますでしょうか。

やなぎ:でも、東京にいろいろあるからといって、そこで作家がたくさん輩出されるかというと、そういうわけではないと思いますね。それは作り手に関して、ですが。不思議なことに、作家や作り手、クリエーションする側にはそれがあまり関係ないみたいで、文化資本が少なくて、情報も少ない場所でもつくる人は出てくるし……。もっと言うと、政治情勢がすごく不安定で、社会的に問題がある地域でも、作り手は出現する。逆に、ほかに情報がないほうが深く美術館に関わる人も出てきますからね。

サンクチュアリと「祝祭空間」の融和が、文化の活性化へつながる?

—文化格差について、森村さんはどのように思われますか?

森村:そうですね……うーん……。2日前から来ているんですが、相当盛り上がってますよね。市民参加のイベントがあって、県民の皆さん、倉吉市の皆さん、美術館ができたことをきっかけに、ある種の盛り上がりがあって、いいなあと思いつつ。ちょっと辛口ですけど……「お祭り」って何なんだろうって考えてしまいます。「祝祭空間」とは何だろうかと。

さきほどのトークでもお寺や神社を例に挙げて、聖域、サンクチュアリの話をしました。そこには縁日には屋台が出て、賑わいもある一方で、足も踏み入れられない神聖な場所がある。神聖な場所には、「祝祭」がセットになっている。

楽しい催しはもちろんあっていいし、やるべきだと思うんです。それでもちょっと、また違う「祝祭空間」というのもあるのかなあ……と。「祝祭」って、もっと過激なものだったりするでしょ。一旦、聖域、霊魂の世界が、崩されて、また再び元に戻るみたいな、過激な部分を含むのが祝祭の魅力だろうなと。和気藹々とするだけじゃない部分っていうのを大切にできると、(美術館の)内と外がつながるのかな、と思うんですよね。——そんなことないかな?(笑)

やなぎ:いやいや、そう思いますよ。舞台はわりと、そこつなげますからね。例えば踊念仏とかね、中世の頃はむちゃくちゃ過激なものだった。人が倒れるくらい踊り続けたから。森村さんがおっしゃっているのはものすごく正統な「祝祭」だと思うんですよ。祝祭って安全な場所ではなくて、結構危険なものなんですよね。

日常——つまり「ケ」の空間をひっくり返すということなので。例えばインドでは「カースト」をひっくり返す瞬間があるんですよね。カースト中で一番下位の人が王様を演じたり……。仮面を被って顔もお互い見えないし、無礼講になるし、もちろん、いろんなことが起こります。なんて言うかな、ちょっとエントロピー的な。

森村:カオスですね。

やなぎ:スノードームってありますよね。ああいう感じ。一回、ワーって振ると、キラキラが舞い上がる。時間がたつと、底に積もって落ち着いていく。それを1年に1回やる。すると、沈静化してきれいな状態に戻り、穏やかな世界を維持できる、みたいな。そういった役割を果たしていたと思うんですよね。

ただ、いまはその祝祭っていうのが日常化してしまっていると思っていて。特に東京がそうだと思います。そういう世の中になっているので、なかなか難しい。だけども、逆にここ、地方都市は祝祭の効き目がまだまだあると思う。だからこそ、良き祝祭が起これば、文化的な活性化が起こり得ると思います。

ただ、美術館という箱の中の定着した、かたちになった作品と、こっち(外)の俄かの流動がつながることには敷居もありますけど、できないことはない。そこが面白いところだと思います。

- 美術館情報

-

鳥取県立美術館

鳥取県立美術館

所在地:鳥取県倉吉市駄経寺町2-3-12

開館時間:9:00 ~ 17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)ほか

※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日。

※休館日は変更となる場合があります。

-

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』

『ART OF THE REAL アート・オブ・ザ・リアル時代を超える美術-若冲からウォーホル、リヒターへ-』

会期:2025年3月30日(日)~6月15日(日)

開館時間:9:00 ~ 17:00(入館は16:30まで)

※夜間開館日(6月14日(土))は21:00まで

休館日:月曜日

- プロフィール

-

- 森村泰昌 (もりむら やすまさ)

-

美術家。1951年大阪生まれ。京都市立芸術大学卒。1985年の『肖像(ゴッホ)』を皮切りに、写真によるセルフポートレイト作品を次々に発表。「美術史シリーズ」や「女優シリーズ」で知られる。1988年、ベネチア・ビエンナーレのアペルト部門に出品、国際的な注目を集める。芸術選奨文部科学大臣賞(2007年)、紫綬褒章、毎日芸術賞(いずれも2011年)などが授与される。主な個展に「美に至る病/女優になった私」(横浜美術館、1996年)、「空装館/絵画になった私」(東京都現代美術館ほか、1998年)、「私の中のフリーダ」(原美術館ほか、2001年)、「なにものかへのレクイエム」(東京都写真美術館ほか、2010年)、「Theater of Self」(アンディ・ウォーホル美術館、2013年)、「自画像の美術史」(プーシキン美術館、2018年)、「M式海の幸—ワタシガタリの神話」(アーティゾン美術館、2021〜2022年)、「ワタシの迷宮劇場」(京都市京セラ美術館、2023年)など。今年2025年には、香港のM+でシンディ・シャーマンとの二人展「Msaquerades」が開催される。近著に『美術応答せよ!』(筑摩書房)、『自画像のゆくえ』『生き延びるために芸術は必要か』(ともに光文社新書)など。2018年、大阪北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」が開設される。

- やなぎみわ

-

1967年兵庫県神戸市生まれ。91年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。複数の案内嬢が商業施設内で横たわり、たたずむ様子を撮影した写真シリーズ『エレベーター・ガール』(1994年-98年)でデビュー。代表作に、若い女性たちが思い浮かべる50年後の姿を視覚化した『マイ・グランドマザーズ』シリーズ(2000年)、アンデルセン作品やグリム童話に登場する老婆を少女が演じる「フェアリーテール」シリーズ(2004年-06年)など。2009年に、第53回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表に選出。日本館を芝居小屋に見立て、「フェアリーテール」シリーズから派生した、高さ4メートルにおよぶ女性の肖像写真『ウィンドスウェプト・ウィメン:老少女劇団』や映像作品を出展した。11年より演劇プロジェクトを本格的に始動した。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-