日本に現代アートは存在しない?

まず仮の問いを立ててみる。「日本に現代アートは存在するか?」「いやいや当然あるでしょ。美術館ではたくさんの展覧会が開催されているし、ちょっとハードルは高いけどギャラリーや画廊だってある。村上隆とか草間彌生とか奈良美智とか、人気の現代アーティストだって知ってる」。

たしかにそのとおり。ここで存在が疑われる現代アートとは、もっぱら世界目線で見たアートについてだ。英語を主要なコミュニケーションツールとし、思想、哲学、歴史を背景に同時代の課題について言及することを欧米圏の「Contemporary Art」と定義し、それを世界基準とするなら、伝統工芸や芸能のマインドを出自とする、作家本人の手仕事を重視する日本の現代アート、ひいては英語が喋れないアーティストは、たしかにガラパゴス島で生きる希少種と言えるかもしれない。

だが、欧米の文脈から外れたからと言って、日本の芸術表現が無価値になるわけではない。明治期の文明開化以降、西洋文化を猛スピードで吸収し、独自の融合&進化を遂げた日本のアートにも当然歴史はある。そして、その地政学的、文化史的な独自性を肯定し、多様な価値観を相対的に捉えることは(グローバリズムや植民地主義の功罪を含みつつも)、アートワールドを支える倫理である。

その意味で、企業がアーティストをバックアップする企業メセナやアワードの風土もまた、日本の芸術表現を支えてきた重要な一角だと考えるべきだろう。

ファッションビルで見るから輝く、現代の「女性性」をめぐる作品たち

2013年に始まった『LUMINE meets ART AWARD』は、今年3回目を迎えた。20~30代の女性を主要なターゲットとするファッションビル「ルミネ」が主催する同アワードは、「いつものルミネでちょっとした感動や非日常と出会う」「いつもあたらしいわくわくドキドキを提供し続けたい」というテーマで始まった。670組以上の応募から6つの受賞作品と1つの次点が選ばれ、新宿駅に隣接するルミネ新宿、ルミネエスト新宿内で3月9日まで展示されている。

グランプリに選ばれたのは飯沼英樹の『de Lempicka(ド・レンピッカ)』。ファッショナブルな女性の木彫で知られる飯沼は、20世紀初頭の女性画家タマラ・ド・レンピッカをモチーフとした新作を制作した。

飯沼:『鉄の女』とも呼ばれたレンピッカは、男性中心の美術界で美貌と人間的魅力を武器に活躍した強い女性。その生き様はルミネに集まるエネルギー溢れる女性の姿と重なります。その『強さ』にフォーカスするために等身大よりも大きなレンピッカ像を作りました。

鉄や大理石といった重たい素材を好み、モニュメント的な雄々しさが目指される彫刻ジャンルは、美術史的に「男性的」と言われる。木を素材に軽やかな女性像を手がけてきた飯沼は、そんな彫刻の男っぽさをズラすことをテーマの一つとしてきた。飯沼が作り上げたレンピッカは、写真共有サービスPinterestで見つけた画像がモチーフ。台座に貼られた花や空の写真は飯沼がInstagramで撮影したもの。多くの女性から支持されるウェブメディアを素材に採用しているところにも、作家の狙いが見て取れるだろう。

準グランプリはタムラサトルの『恋マシーン』。彼もまた、「機械仕掛けの動く彫刻」という男っぽさをあえてズラした作品を展示している。

タムラ:僕は、特定の目的のために設計されるマシーンの機能の意味合いをズラすことを目的としています。このシリーズでは、大仰な仕掛けがたった1つの『文字』を作るナンセンスさを表現しました。

重たい金属音を発しながら動くキャタピラ風のチェーンが形作るのは、漢字の「恋」。恋愛関係について回る「重たさ」や「執着」を形にしてみると、こんな無骨な存在として目の前に現れてくるのかもしれない。

ルミネ1のエレベーターは、月と女性たちの物語を伝える菅原毅己の『月は見守る』と、精神分析のロールシャッハ・テストを思わせる花柄を使った町田夏生の『華柱』で埋め尽くされている。

アーティストで僧侶の風間天心は、ご祝儀袋を飾る水引でショーウィンドウ内にデコラティブな曼荼羅を作り出した。

また、ルミネ各所のデジタルサイネージでは、奥田昌輝『A WOMAN IN A FASHION BUILDING』、山田杏里『女』の2つの短編アニメーションが上映されている。

奥田昌輝『A WOMAN IN A FASHION BUILDING』

これら『LUMINE meets ART AWARD』受賞作(この他にも、特別審査員である舘鼻則孝の靴をモチーフにしたインスタレーションも展示されている)は、造形性やコンセプトなどの様々な角度で、ファッションビルに宿る商業性、消費行動、女性性にアプローチしている。がんばる女性への応援、個人的な欲望のおかしみ、毒っ気のあるユーモア。それらは企業が運営するファッションビルという場だからこそ、より魅力的に輝く。

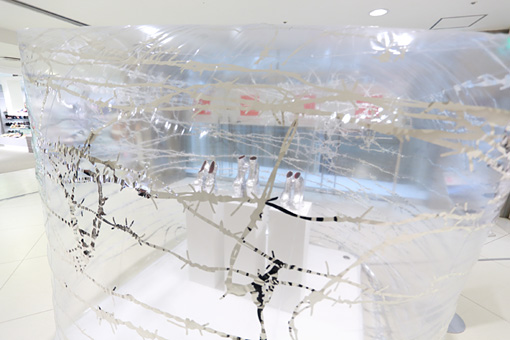

舘鼻則孝『JUNK SILVER INSTALLATION』

アートの面白さが、技巧の深度やストイックさだけで測れない理由

日本のアートの歴史を振り返ってみると、折に触れ、同時代のアーティストをバックアップしてきた企業文化の存在が視野に入ってくる。最も有名なのはセゾングループだろう。バブル崩壊と共にかつての勢いは失ったとはいえ、故・堤清二が推し進めた文化の事業化は、アート、デザイン、ファッション、音楽、演劇、文芸と多岐にわたる影響力を現在も保っている。あるいはパルコが主催した『日本グラフィック展(日グラ)』は、現代アートというジャンルが画定する以前の1980年代にあって、新しい表現動向を待望する若者たちの受け皿として機能した。日比野克彦も村上隆も会田誠も大竹伸朗も内藤礼も、みんな『日グラ』に集まったのだ。

さらに時代を遡れば、国鉄(現在のJR)が展開した広告キャンペーン「ディスカバー・ジャパン」が、「政治の季節」以降の70年代の時代感の醸成に大きく寄与したことも忘れてはならないし、66年に銀座の松屋デパートで開催された『空間から環境へ 絵画+彫刻+写真+デザイン+建築+音楽の総合展』は、様々な企業のバックアップを背景に活躍する同時代のアーティストたちと、その領域横断的な活動を強く印象づけるものだった。

これらを20世紀後半の企業とアートの関わりの代表例とすれば、2000年以降を象徴するのはルミネだろう。蜷川実花の色彩豊かな写真に「試着室で思い出したら、本物の恋だと思う。」「好きは、片思い。似合うは、両想い。」「今日は別人みたいなんて失礼しちゃうわ 嬉しいわ」といった、尾形真理子のコピーを添えた広告ポスターは、言葉とビジュアルイメージによって現代の女性の心情を吟じた、もっとも多くの人が読む現代詩と言える。広告というフレームで始まったこのクリエーションを、ルミネに関わる人たちもあえて「アート」とは呼んでいないかもしれないが、緩慢と緊張の波が絶え間なく吹き荒れる日常の風景に、一瞬の凪ぎ……心の空白地帯を生み出すことは、アートの役割を完全に果たしている。そして、ルミネのキャッチコピーに救われた気持ちになった人は少なくないはずだ。

近年、ようやく企業とアートの関わりに光を当てる展覧会が増えてきたが、こういった動向は長らく軽薄なものとしてハードコアな美術界からは遠ざけられてきた。世代の交代と時代の移り変りで、その状況もだいぶ変わってきたとはいえ、今もその偏見は根深い。例えば村上隆を揶揄する際に聞こえてくる「自分で絵を描かない村上を、アーティストとは認められない」という言葉は、情報環境の多元性や、メディアテクノロジーの多様化の恩恵なしには生きられない現代人の思考としてはずいぶんクラシックではないか。

アートの面白さとは、ジャンルや技巧の深度やストイックさだけで測るものではない。こちらから見れば「A」のように見える。あちらから考えたら「B」というメッセージが浮かび上がってくる。見方によって変化する表情の多彩さこそが、アートの最高の魅力だ。ルミネに並ぶ現代アート作品を見て、あらためてそんなことを考えた。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-