再開発の進む東京と共鳴するように、変革の時を迎えたパルコ。

「新陳代謝の真っ只中という感じがする。渋谷もそうだし、街自体が汗をかいて不純物を出して新しく生まれ変わろうとしているのかなって」

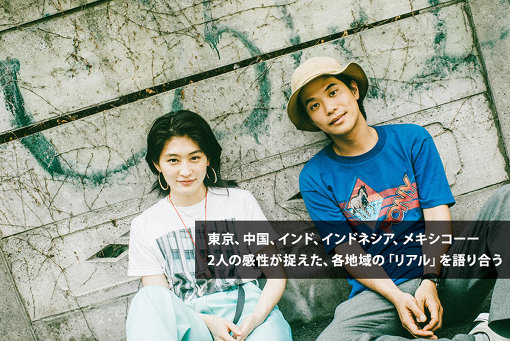

来年開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、再開発が進む東京のイメージをYogee New Wavesのフロントマン角舘健悟は、コムアイとの対談の中でそう表現していた。折しも今年、開業から50周年というタイミングで、パルコもまた「新陳代謝」ともいうべき大きな変化を迎えている。

今年3月、東京の錦糸町PARCOがオープンしたのを皮切りに、沖縄のサンエー浦添西海岸PARCO CITY、神奈川の川崎ZERO GATEと全国で新たなビルをオープン。そして11月22日、2016年より長らく建替え工事が続いていた渋谷公園通り沿いのPARCO 旧パート1が、旧パート3部分と併せて地下1階、地上10階の新生「渋谷PARCO」に生まれ変わる。

1973年のオープン以来、ファッションのみならず音楽や映画、舞台など様々な分野のイベントやプログラムを開催し、「渋谷カルチャーの発信地」として大きな役割を担ってきた渋谷PARCOが、これからどのような展開をしていくのか期待は高まる一方だ。

開業以降、カルチャーを軸に様々な試みを行うように。

今から50年前、旧国鉄の池袋駅に池袋PARCOをオープンしたパルコは、西武百貨店を中核としたセゾングループから誕生した。

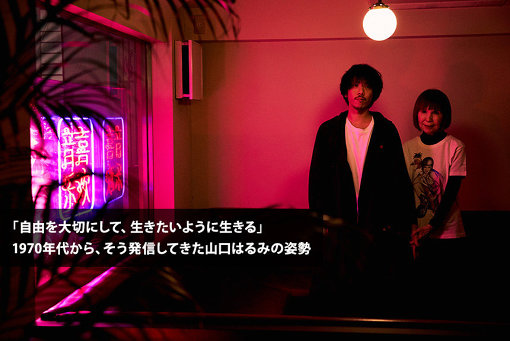

1973年には「すれちがう人が美しい―渋谷公園通り」というキャッチコピーを携え、渋谷PARCOをオープンする。アートディレクターに石岡瑛子、コピーライターに小池一子、イラストレーターに山口はるみといった、女性クリエーターの積極的な起用により、初期のパルコのイメージ戦略を成功に導いたのは象徴的なエピソードだ。

私たちの世代でも女の人は社会に出て働き、経済的に自立し、自分の自由を大切にして、生きたいように生きるのが一番だ、ってことはあえて考えるまでもなく感じていました。だからパルコで描いていたものは、そういう人たちに向けたものなんです。「のびのびとやりましょう」「一緒にやろうぜ!」っていう。スポーツの団体競技のように、受け手にもJOINする(一緒に加わる)気持ちが伝わればいいな、と思って作っていました。

山口はるみ

「YOSHIROTTEN×山口はるみ 40年前から、世は自由な女に憧れてる」より

また1975年には、パルコ出版より月刊『ビックリハウス』が創刊された。劇団「天井桟敷」(1960年代後半から1980年代にかけて活動した、寺山修司主宰の劇団)出身の榎本了壱と萩原朔美が、当時「渋谷のタウン誌」としてスタートしたこの伝説の雑誌は、読者からの投稿を柱にパロディ雑誌へと進化。さらに1977年から髙橋章子(日本のエッセイスト、編集者)が編集長となると、糸井重里やとんねるず、大滝詠一、みうらじゅん、YMOら錚々たる顔ぶれが関わるようになり、その斬新な誌面づくりは今なお出版業界、メディア業界に計り知れない影響を与えている。

1980年代終わりから1990年代半ばにかけて広がった「渋谷カルチャー」との共鳴。

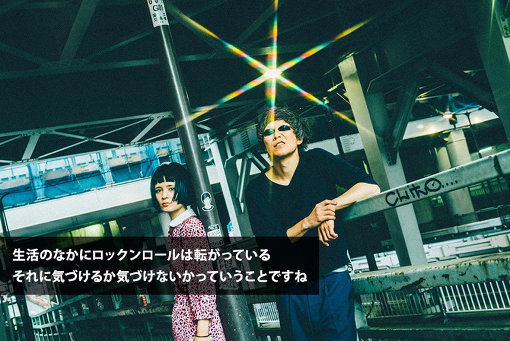

そうしたパルコの文化的な展開の中で、最も象徴的なのはやはり1980年代終わりから1990年代半ばにかけて広がった、「渋谷カルチャー」との共鳴だろう。当時、HMVやタワーレコードといった外資系レコードショップが震源地となり、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、ORIGINAL LOVE、スチャダラパーら、古今東西の音楽に影響を受けたアーティストたちが「渋谷系」と紹介され一世を風靡。彼らのアートワークやファッションなどビジュアルも含めたイメージ戦略は、パルコのそれとも見事にシンクロした。

実際、ピチカート・ファイヴがパルコのCMに出演したり、スチャダラパーと小沢健二が池袋P'PARCOのオープン記念ライブを行なったりしたことも。また、当時は「ミニシアターブーム」もしくは「渋谷系シネマ」と呼ばれる現象も生まれ、渋谷PARCO内の「シネクイント」や、近くの「シネマライズ」、セゾン系列の「シネセゾン渋谷」などで、一筋縄ではいかない作品が連日のように上映されていた。

かくいう筆者(パルコと同い年)も、当時は宇田川町のレコード屋を巡り、スペイン坂を上がって渋谷PARCO パート1地下にあるパルコブックセンターを冷やかしたあと、付近のミニシアターを梯子して帰る……という日々を送っていた。

(1990年代は)パルコにもよく買い物へ行ってましたね。パート3には小さいけど面白いお店が結構たくさん入っていて。ちょっと派手なお洋服を、衣装に使ったりもしていたし。パルコブックセンターにも、おしゃれなアートの洋書がたくさん置いてあって、それを眺めるのも楽しみの一つでした。

野宮真貴

「「渋谷系」とはなんだったのか? 野宮真貴×Boseが語り合う」より

令和に突入し、これからのパルコはその型破りな発想で、我々になにを届けてくれるのか。

2011年に社長が現在の牧山浩三となってからは、パルコ開業からの「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」の3つの柱に、「原点進化」という言葉を掲げて「時代に即した展開」を模索しているパルコ。

「インキュベーション」では改めて「個」の才能に着目し、2014年7月にスタートさせた新コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」とともに、大森靖子やchelmico、セイント・ヴィンセントといった個性的なアーティストをメインビジュアルに起用してきた。

「街づくり」、「情報発信」という点では、吉祥寺PARCOの地下2階にミニシアター「アップリンク吉祥寺パルコ」を開館し、SVOD((定額制動画配信。Subscription Video on Demandの略))主流の昨今にあえて「吉祥寺という街で映画を観ることの価値」を提唱している。

思えば2016年3月、建替え前の渋谷PARCO屋上でUNDERWORLDのライブを行い、その模様を6FにあるソーシャルTV局「2.5D」でストリーミング配信したり、「Gear VR」を装着しての「バーチャル空間でのライブ鑑賞」を体験させたりといった試みも、「時代に即した展開」の一つといえよう(参考記事:「UNDERWORLDの「渋谷ジャック」は、単なる新作の宣伝ではない」)。

「パルコはからっぽだ」ってパルコの方が言っていたんですけど、僕もそう思っていて。パルコって新しいものが入る空洞なんですよ。僕自身、自分のことをからっぽでなんでも入ると思っているから、そこに共感できるんです。

箭内道彦

「箭内道彦×小杉幸一 かつての『憧れ』を取り戻す、広告界の戦い」より

パルコの宣伝クリエイティブを長く務め、建替え工事中の渋谷 PARCOをフィーチャーした衝撃的な広告「50年目の、新しいパルコ。」や、リンダ&マーヤによるテーマソング“50'YOUTH”を起用した50周年ムービーの映像監督を務める箭内道彦は、パルコの魅力についてこのように語っていた。

1969年の開業当初から、型破りな発想で新しい才能を次々と見出し、私たちに様々なカルチャーを提供してきたパルコ。今やインターネットさえ繋がれば、家にいながらにして「物欲」も「知的好奇心」をも満たせる時代に、今後どのような「場」を作ってくれるのだろうか。否、ひょっとしたらこれからのパルコには、私たち自身がなにか「場」を生み出したくなるような、そんな刺激が待っているかも知れない。

- サイト情報

-

- 『パルコ50周年キャンぺーンサイト』

-

2019年1月1日からスタートしたパルコの50周年キャンペーン「50年目の、新しいパルコ。」の特設サイト。同サイトでは、インタビュー企画や謝恩企画など、随時情報が更新中。

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-