これまで2回にわたって掲載してきたEPAD(緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業)に関するインタビュー(関連記事:「相馬千秋×石倉敏明 いま芸術に必要な「集まる」ことの新しい定義」「岡室美奈子に聞く、危機的状況の舞台芸術を再起動するための道標」)。今回はアーティストの目から見たアーカイブについてお届けしたい。

登場いただくのは、格闘技を思わせる接触的なパフォーマンスやサバイバルな環境での経験性を作品化することで知られるcontact Gonzoのメンバー塚原悠也と、インターネットの文化や事象を作品化するだけでなく、その知見を生かして、現在はYCAM(山口情報芸術センター)で記録やアーカイブに関わる渡邉朋也の2人。

独創的な視点で、アーカイブとその現在的発展に深く関わるインターネットカルチャーに触れてきたアーティストたちは、いかなるアーカイブ像を見せてくれるだろうか?

(メイン画像:『YCAM performance lounge #5 contact Gonzoパフォーマンス』contact Gonzo+梅田哲也 / 撮影:丸尾隆一(YCAM)、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])

contact Gonzo、メンバー。KYOTO EXPERIMENT共同ディレクター。関西学院大学文学部美学専攻修士課程修了後、NPO法人ダンスボックスのボランティア、運営スタッフを経て、アーティストとして2006年パフォーマンス集団contact Gonzoの活動を開始。2020年、演劇作品『プラータナー:憑依のポートレート』におけるセノグラフィと振付に対し「読売演劇大賞」スタッフ賞を受賞。同年より京都市立芸術大学彫刻科非常勤講師。 / 撮影:志賀理江子

1984年生まれ。東京都出身。2010年8月、YCAMのスタッフに着任。展覧会や公演など主催事業全般のドキュメンテーションのほか、「YCAM Re-Marks」などのプラットフォーム整備、各種関連ウェブサイトのプロデュース/ディレクションを担当。母の故郷でもあるここ本州最先端の地・山口で、山口らしいカッティングエッジなドキュメンテーションや情報発信のあり方について模索している。 / ©︎Gottingham

アーティストにとっての記録を残す意識、技術者にとってのアーカイブの捉え方の現状

―今日は、まず「アーティストはアーカイブをどのように捉えているか?」についてお聞きしたいと思っています。contact Gonzo(以下、Gonzo)の場合はいかがでしょう?

塚原:僕らは2006年に活動を始めたんですけど、YouTubeが始まったのがその前年なんですよね。タイミングが合ったこともあって、自分たちのパフォーマンスや稽古の記録をそこにアップして遊んでいた、というのがGonzoなりのアーカイブの始まりな気がしてます。

僕は大学院に通ってたあたりから大阪の「DANCEBOX」(現在は神戸新長田に移転)という劇場に関わっていて、いろんな上演記録やアーティストの資料を保管している現場にいました。映像資料に関して言えば、大量のminiDVとかVHSが手付かずのまま大量にたまっている状態で、それをどうするかっていうのは頻繁に議題に上がってたんです。だから自分でもアーカイブをきちんと整備する必要は、かなり問題意識としてありました。

―そうすると、当初からGonzoはアーカイブを意識しながら活動していたんですね。

塚原:リハーサルとか公園で遊んでいるような映像も意識的に撮影して残していました。制作のために自分たちで見るためでもあるし、将来に向けて残して他の人に見てもらうことも意識してます。

ヨーロッパのフェスティバルだとオフィシャルでは記録映像を撮らないものもけっこうあるんですね。でもやりっぱなしではもったいないから、記録班がいたとしても自前で小さな三脚を立ててGonzo側でも記録は残しておく、っていうのはいまもずっとやってます。

で、撮ったものは全部Vimeoに放り込んでおいて、いつでも見られるようにしておく。記録映像のマスターはメンバーの松見(拓也)くんが管理していて、データがいっぱいになると「ハードディスク買ってください」と言ってくれる。

塚原:そう言う感じのシステムですね。そうは言っても、みんなで昔の映像見返して「お前若いなあ~」なんて言って笑いあうためのものでもありますけど(笑)。

渡邉:自分の作家活動からアーカイブについて言うと、インターネットは保管のための場所というだけじゃなく、作品の素材や主題にもなるんです。例えば作ったものを比較的オープンなかたちで共有可能にしておいて、それをどこかの誰かが再利用する。そういうインターネットだから可能になるプロセスも、僕は自分の作品の要素として定義しています。

―例えばどんな作品ですか?

渡邉:例えば、食事の時に使ったわりばしの、その片方がなくなってしまう。そのなくなった部分を3Dプリンターで補填する作品があります。

これはただ直すだけではなくて、なくなったわりばしの3DデータをThingiverseっていうオンラインのプラットフォームで誰でも利用可能なように公開し続けてます。いつか同じ形状にわりばしが割られ、それを補填する必要がある人が現れた時に備えているわけです。インターネット固有のものすごく長いタイムスケールや、事実上無限にある容量、みたいなところに個人的に魅力を感じて、そんなことばっかりやってます(笑)。

―渡邉さんは、作家活動と並行してYCAM(山口情報芸術センター)で記録やアーカイブ、作品修復に関わる仕事をしていますよね。技術者目線ではアーカイブをどう考えていますか?

渡邉:YCAMでは、展覧会や公演などのイベントの模様だったり、その制作プロセスを記録し、アクセス可能な状態に置くことは重要な作業として位置付けています。2010年ごろから記録映像は従来のminiDVからファイルベースに置き換わったので、こうした作業はだいぶ楽になりましたが、それ以前のminiDVは塚原さんがおっしゃったように、YCAMにも大量に残されていまして、デジタイズ(アナログからデジタルへの変換)するのは一苦労でした。

もちろんアーティストによっては制作プロセスみたいなものは公開したくないという人もいますから非公開のものもありますが、少なくとも記録映像や記録写真は全てデジタル化してクラウドに保管しておくそして将来必要になったときにパッと出せるようにしておくための整備をずっとやっている感じです。近年は、そういったアーカイブ整備も比較的低コストでできるので、かなりやりやすくなっていると思います。

アクセシビリティーを高めると、プラットフォームが表現化する

―保存することも大事だけれど、アクセシビリティーを高めておくのが重要、という共通の意識がおふたりにはありますね。

渡邉:自分の作品で言うと、オンラインで公開はするけどそう頻繁に利用されるものだとは思ってないですけどね(笑)。膨大なインターネットの世界の片隅のさらに一角を、自分の作品がある意味で「占拠」してるというパフォーマンスなので。

もちろんYCAMは、アーティストと作り上げた価値を世界に発信するというミッションがあるので、これまでの実績に対するアクセシビリティーにはすごく意識的です。

塚原:アクセシビリティーと同時に、いかに残すかも重要。大学時代は舞踏研究でニジンスキー(ロシア出身のダンサー、振付家。バレエ・リュスを創設し、現代バレエに多大な影響を与えた)とか土方巽(日本発の現代舞踊である暗黒舞踏の創始者)の話がよく出るんです。

土方はかろうじて映像が残ってますけど、いまの機材で記録できていたらかなり面白かっただろうと思いますし、ニジンスキーだと舞台の端から端までジャンプして跳んだみたいな伝説が残っていて、「映像で見てみたかった……いや、むしろ撮影したかった!」っていうのはありますね。

渡邉:Gonzoって映像をけっこう公開してますよね。あれを見た誰かが真似してみたくなって実際にやってみた、みたいな状態はウェルカムですか?

塚原:ウェルカムです! Gonzoを立ち上げたときのメンバーだった垣尾優とも共有してた考えは「オープンメソッドにして世界で流行らせたろ!」でした(笑)。「スケボーするか、Gonzoするか」ぐらいの勢いで。

渡邉:contact Gonzoってチームの名前でもありつつ、「方法論の総称」と名乗っていますもんね。それがユニークだし、Gonzo的なことは誰がやってもいい、というスタンスはもっと広がって欲しい。

塚原:Gonzoを広める活動はけっこう進めたいですよね。かつ、僕らがやるGonzoと例えば渡邉さんがやるGonzoはぜんぜん違っててもいい。

「僕らが正解ではない」っていう世界ができたらいいなと思ってるんです。下手すると、勝手にGonzoを名乗ったわけわからん奴らが、勝手に仕事もらって、イベントに出てくれたりしたら面白いとすら密かに思ってます。

―むしろ、積極的にパクれと(笑)。

塚原:できたらプレゼントを贈ってほしいです(笑)。拠点にしてる国のスパイスをくれるとか。そうやって世界中にGonzoのブランチみたいなものができたら楽しいですね。だから意識的に映像を外に出しまくっていた時代もあります。

渡邉:Gonzoの「のれん分け」みたいで、夢がありますよね。自分は、アーティストユニットのエキソニモをはじめとする仲間たちと一緒にIDPW(あいぱす)という名義で『インターネットヤミ市』っていうイベントを主催していて、それはインターネットぽいものを実空間で売買する催しなんですね。

渡邉:いまは海外中心にやっているんですけど、基本理念として誰でも勝手にやっていいんです。ただ数少ないルールのひとつに、開催の様子を写真に撮って送ってほしいというものがあります。できれば何かしらの成果物を送ってください、と。

塚原:僕らが考えてたとのほぼ同じ形式。同じ問題意識って感じがする。

渡邉:そうですね。表現としてのプラットフォームなんだという意思表示の現れだと思います。

塚原:1UPっていうアーティストのグラフィティーをヨーロッパではよく見かけるんですけど、本当にあらゆる街のあらゆるビルで見かけて「こいつすげえな!」って思ってたんですよ。けど、数年前にじつは1UPが複数人いることを知ったんです。認定されたメンバー(?)はステッカーとかをみんな持っていて、そのあり方はめっちゃ勉強になりましたね。

渡邉:オリジネイター(創始者)だからすごい、それを真似しないといけない、っていう風にならない仕組みが重要だと思うんですよね。

塚原:そこです! そのスタンスは常に推していきたい。

渡邉:『インターネットヤミ市』の場合、最初は東京で開催して、そのあとソウルとかニューヨークとか、いろんな場所で規模も大きく開催できるようになりました。2015年にNYでのヤミ市を準備してたときに、同時期にニューオリンズでもやりたいというメールをもらって、後日その様子を写真で送ってもらったんですよ。そしたら街にある公道の、中央分離帯みたいなところで5人くらいでやってるんですよね。

塚原:(笑)

渡邉:自分らのやりたいことがニューオリンズの人にもちゃんと伝わってたんだな、と。かたちを変えて、最小限ギリギリまで切り詰めても、それでもなお『インターネットヤミ市』の核の部分はきちんと残ってるように感じました。もはや自分たちのものではなくて、みんなのものになってるんだなと感じた瞬間でもあります。

塚原:めっちゃいい。

「修正しやすいもの」として作品をとらえることで、面白い展開が起こる

―この数年、YCAMでは『搬入プロジェクト』のアーカイブ化に関するプロジェクトを進めていますよね。2017年に亡くなった危口統之さんと、彼が主宰した「悪魔のしるし」メンバーが始めた「巨大な物体を作って、それがギリギリ入りそうな空間に搬入する」という作品です。

渡邉:今年の7月の本番に向けて実験として搬入プロジェクトを繰り返してるのも、これまで話してきた問題意識とかなり近いです。ちょうど昨年の10月に鹿児島で「悪魔のしるし」メンバーが関わる『搬入プロジェクト』があって、それを見てきたんですけど、よかったですね。

オリジネイターが主導してるにもかかわらず、搬入中に物体が折れるという派手な失敗をしていたんです。鹿児島では、悪魔のしるしとは別に鹿児島大学のチームも独自のアプローチから物体を作って、搬入してたんですが、そっちは成功してる(苦笑)。打ち上げの席でメンバーの(石川)卓磨さんと助っ人の方が2人で大反省会をしていた。それを見て、オリジネイターがきちんと挑戦したうえで失敗するのは素晴らしいなと。

―別のところでこそ、作品がきちんとアップデートできるという好例ですね。

渡邉:そうですね。YCAMも似たスタンスで、もちろんきちんと検証と実験をするけれど、同時に自分たちなりのアップデートもしていく。それは作品を後世に残すという意味では、とても大切なスタンスだと思っています。

―『搬入プロジェクト』に限らず、Gonzoや『インターネットヤミ市』のスタンスを聞くとオープンにしていく精神が共通してますよね。それって世代的な意識でしょうか?

塚原:世代感はあると思います。固有名詞の弱いアーティスト像というか。もちろんGonzoを始めたのは僕らだけど、自分もそのメソッドを活用するメンバーの一人でしかなく「所有権をことさら主張しないことでもっと面白くなるんちゃう?」って発想が常にある。

YCAMだと、そこにインターネットやハッキングのカルチャーが入ってくるから、より固有名詞の少ない、共有財産のカルチャーの影響が多大にありませんか?

渡邉:そうですね。自分は1984年生まれで、ちょうど思春期の頃にインターネットの普及が始まった世代。その時期はまさにハッキングカルチャーが現代思想のフィールドと結びついた時期で、積極的に「インターネットっていう空間は何ができる場所なんだ?」ってことが議論されていました。そういうインターネットの衝撃は、自分にとって実はアートよりも先にありました。

塚原:僕らより上の世代になると、作品は作家にのみ帰属するという発想が強い。それはもちろんそうなんだけど、もうちょっとモディファイしやすいものとして作品をとらえたほうが面白い展開が起きると思うんですよね。

そういう意味では自分と世代の近い危口さんの『搬入プロジェクト』には共感するし、モディファイしやすさが最初から埋め込まれてる印象がありますね。

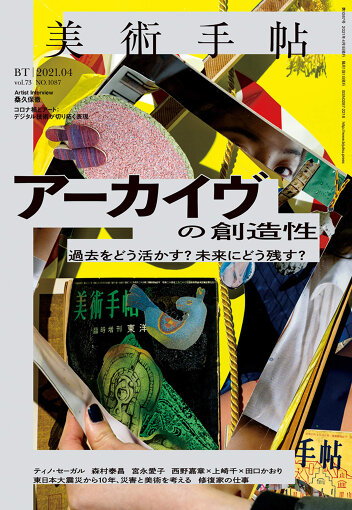

渡邉:最近、『美術手帖』のアーカイブ特集(2021年4月号「アーカイヴの創造性」)で、そのあたりのことを簡単にまとめたエッセイを書きましたが、『搬入プロジェクト』はやっぱりモディファイしやすいんですよ。ものすごく雑に言えば、公開されているマニュアルがふんわりしてる。例えば設計の項目だと「物体の模型を作りながら設計し、その形と動きを決める」としか書かれてない(笑)。

―ざっくりしてますね。

渡邉:そのほかに、「たくさんの模型を作り、グループでディスカッションしながらやると良い」、とか書いてあるぐらいで。すごく丁寧に作られたマニュアルに見えて、その通りに現場でやろうとすると「詰む」っていう。

だから自分たちががんばって解釈して前に進めるしかないんだけど、それがすごくいい塩梅なんです。マニュアルで危口さんたちが言っていることと、現実の問題とで引き裂かれる感覚が、結果として作品の再現にもよく働く。

渡邉:マニュアル内で使われている「ギリギリ入る」って表現にしても、それが「何についてのギリギリなのか」明言されているようで、されてない。「悪魔のしるし」がやってきたことを踏まえれば、大きくは「空間に対するギリギリ」なんだろうけれど、上演時間の制約だったり、運び手の肉体的限界も指している可能性もある。そうやって「ギリギリ」という表現一つとっても多様な解釈が生まれるようになっていて、それによってオリジネイターが持ってしまう特権性を崩すように設計されている感じがします。

塚原:危口さん本人のちょっとシャイな感じもうまく反映されてますよね。僕らみたいに本人を知る人らだったらそこも考慮して再現しようとするだろうし、未経験の人は映像を通して理解しようとするだろうし。いろんなケース、ルートが開かれている。

昔の舞踏譜(ダンスを踊るための譜面のような紙資料)を見ると、かなり厳密に再現させようとしてるのがわかります。でも最近のGonzoや危口さんもそうだけど、再現してもらうときの厳密さをあまり追求しないというか。核になるメンタリティーが担保されていれば、間違ってくれたほうがよりおもろい、くらいの発想。

渡邉:危口さんは、『搬入プロジェクト』において、物体の重さ、大きさ、硬さを指して「戯曲」だと言ってるんですね。積極的に誤用を生みやすい素地が準備されていて、それはものすごく戦略的だと思います。

アーカイブにとって大切な「やれるかも」と「すぐにやらなくてもいい」

―そういうアーカイブされたものに多様な解釈が生まれるような、ある種の「余白」がどう機能しているかといえば、ざっくり言うと「やる気にさせる」ということだと思います。後の時代から見る人の創造性を刺激するような工夫があるアーカイブは、長く活性化しやすいのではないかと。

塚原:俺たちにも、やれるかも……みたいな(笑)。

渡邉:「やれるかも」は重要ですよ。鹿児島で『搬入プロジェクト』を行なった展覧会のタイトルが『つくるスポーツ/するアート展』(2020年、霧島アートの森)というんですけど、つまりアートを作ったり見るものじゃなくて、「するもの」として定義してる。それはすごく時代を反映した定義づけだと思います。

渡邉:それともう一つのポイントとして、「やれるかもしれないけど、すぐにやらなくてもいい」というのもアーカイブにとって大切です。ひょっとすると作品が生まれて100年後の誰かの心に刺さるかもしれない。アーカイブはそういう人たちに向けて、ビンに手紙を詰めて海に流すような作業でもあります。いわばロングテール。

塚原:きっと100年後の面白さの基準はいまとはぜんぜん違っているはずだから、何が刺激するかまったくわからない。だからこそ作る活動をしてる人は積極的に自分でもアーカイブを作ってほしいです。

渡邉:ちょっと話が飛びますけど、アーカイブに関わる仕事ばかりやっていると、最近のコロナ禍のことも違って見えてくるところがあります。この1年であっという間に感染拡大して、一日も早く解決策が確立されるのが望まれていますけど、むしろ自分が気になっているのはコロナの数年間が100年後からはどんな風に見られるか、ということだったりする。

搬入プロジェクトを例に取ると、モディファイしやすいがために目の前で起きていることにクイックに対応することもできるのですが、ひょっとすると対応しすぎることが、後世の作品理解を阻んでしまってかえってよくない可能性もありうるわけで。悶々と考えてます。

塚原:未来からの目線で言えば、いま起きている変化というのはアーカイブからしか見えてこないでしょうしね。大学の授業で先生が話していたことなんですけど、現在の文脈が分からなくなった未来の芸術史では、ラッセンの絵はどう見えるか、ってことを考えたんですよ。地球上でいちばん評価されたアーティストだったんじゃないか、って仮説が出てもおかしくないくらいラッセンのイルカの絵って流布してますよね。

渡邉:パズルにもなってますしね。

渡邉:いまの話はとてもSF的ですけど、アーカイブに関わる仕事では、そういった発想はけっこう湧いてきます。

YCAMではメディアアートの修復保存もやっていますが、例えばアーティストの三上晴子さんの「欲望のコード」は、ロボットアームとかが剥き出しで使われている。ああいった作品を30年後に保存対象として扱えるのは美術館ではなくてむしろ科学博物館だと思うんです。技術的な説明や、その技術と社会との関わりの解説を加えなければ、未来において作品を再現しても、理解をすることができなくなってしまう可能性が起こりうる。

渡邉:そういえば、GonzoでもSF的なアプローチのある小説を書いてませんでしたっけ?

塚原:書いてます。それもラッセンの話に触発されて書いたものなんですけど、Gonzoメンバーが死に絶えた後、僕らのハードディスクを未来の人が無理矢理掘り起こして研究をし始めるっていう内容。

渡邉:2019年にYCAMでやった展覧会『wow, see you in the next life. /過去と未来、不確かな情報についての考察』も、僕は広い意味でのアーカイブの話だと思ってました。遊具のような装置での体験を通じて、Gonzo的なものを自分の遺伝子に刻み込む、って内容でしたよね。

塚原:そうですね。来た人全員にスタンプを押して、Gonzoの遺伝子を埋め込んでしまおうっていう。遺伝子にアーカイブを残すという発想だから、後世に伝わるのは確実じゃないですか。

渡邉:Gonzoの遍在化というか。究極だと思いました。

―でもそこには、何でも残すことを是とするアーカイブの欲望と、それに対するアーティストの欲望の関係のややこしさを感じます。

塚原:現状、アーカイブの基本的な素材って映像ではあると思うんですよ。フライヤーや戯曲も残されていくけれど、映像の信頼度は群を抜いて高い。

でも、仮に僕らが飛行機事故で一斉に死んだらパスワードもわからなくなって、アーカイブに誰もアクセスすることができなくなったりするわけで。あるいは災害によってサーバーが破壊されることはありうるし、クラウドって言っても結局有限だよなあ……と考えちゃいますよね。

渡邉:既存のプラットフォームに依存してると、完全には信頼できないですよね。企業のさじ加減で運営方針は変わってしまうから。

Gonzoのパフォーマンスって文脈が分からない人にとっては喧嘩みたいじゃないですか。例えば時代の変化で、プラットフォームの規約として、暴力的な表現はNGとなったら、ある日突然削除される可能性もある。

塚原:国によっても変わると思います。アメリカでパフォーマンスしたときは、けっこう引いてるお客さんが多かったし。

―コンテンポラリーダンスの名著で『西麻布ダンス教室』というダンスの見方を教えてくれる、いま読んでも勉強になる本があるのですが、文章が発刊当時(1991年)の時代的な感触が強くて、悪く言うと男子ノリ的なところがあります。

これを、今このまま復刊するとしたら、テレビで昔の映画を放送するときの「放送上不適切な表現がありますが、作者の意図を尊重してそのまま放送します」みたいな但し書きが必要になっちゃう時代がやってくるのかもなあ、とも思います。

塚原:このあいだNetflixで1984年版の『ゴーストバスターズ』を見てたんですけど「ダメだこりゃあ」って思う部分がありましたね。

―とはいえ作品があったことを抹消してしまってはいけないですから、だとするとそこにどんな留保や註釈を加えて後世に残していくか。それは、これからの書き手や編者の責任だとも感じます。

塚原:逆に言えば、違和感があればあるほどアーカイブとしての意味は大きいんじゃないかな?

渡邉:たしかにそうですね。最初に言ったように、アーカイブにかかるコストは限りなく安価になっているけれど、それはクラウドや既存のサービスに依存することを前提にしているからです。

でもそれがいつまで残るかわからないですし、情勢に応じて画一化してしまう傾向が自然と強くなっていく。その流れに対しては、作家も美術館も博物館も抗っていかなければならないと思います。

- サイト情報

-

- 緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(EPAD)

-

文化庁より令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」として採択された「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業」。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い困難に陥っている舞台芸術等を支援、収益強化に寄与することを目的に設置され、新旧の公演映像や舞台芸術資料などの収集、配信整備、権利処理のサポートを行っている。

- プロフィール

-

- 塚原悠也 (つかはら ゆうや)

-

KYOTO EXPERIMENT共同ディレクター。関西学院大学文学部美学専攻修士課程修了後、NPO法人ダンスボックスのボランティア、運営スタッフを経て、アーティストとして2006年パフォーマンス集団contact Gonzoの活動を開始。2020年、演劇作品『プラータナー:憑依のポートレート』におけるセノグラフィと振付に対し「読売演劇大賞」スタッフ賞を受賞。同年より京都市立芸術大学彫刻科非常勤講師。

- 渡邉朋也 (わたなべ ともや)

-

1984年生まれ。東京都出身。2010年8月、YCAMのスタッフに着任。展覧会や公演など主催事業全般のドキュメンテーションのほか、YCAMが発表した作品の再制作のプロデュースを手がける。主な著書に『SEIKO MIKAMI-三上晴子 記憶と記録』(2019年/NTT出版/馬定延との共編著)がある。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-