2020年の『東京オリンピック』開催を控え、いま東京は盛り上がりを見せつつある……などと報道で言われているが、日本で暮らす多くの人の実感は異なるものではないだろうか。悲観的、とは言わないまでも、バブル崩壊後の惨状を経験してきた人たちにとって、10年、20年後の自分たちの未来の姿を鮮明に想像できる人がどれほどいるだろう。少なくとも、未来は光り輝くものではなく、予測しがたい曖昧な空気として私たちを待ち受けている。

そんななか、あらためて東京を考える展覧会『東京アートミーティングVI “TOKYO”―見えない都市を見せる』が東京都現代美術館で開催されている。1980年代のバブル絶頂期をスタート地点に、音楽、ファッション、科学といった多様な文化事象を紹介し、2016年のいまへと接続しようとするこの展覧会は、いかなる東京像を示そうとしているのだろうか。同展のキュレーションを担当した東京都現代美術館チーフキュレーターの長谷川祐子に、彼女が捉える「東京」について話を訊いた。

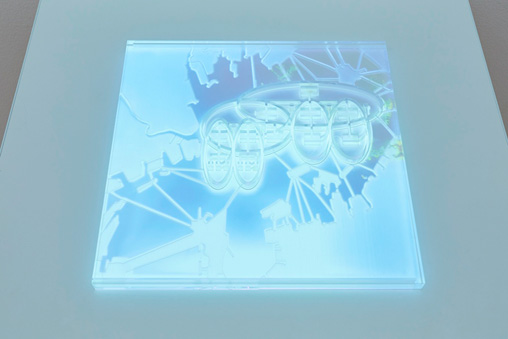

(メイン画像:YMO+宮沢章夫 キュレーション展示風景)

PerfumeのNYコンサートで、大勢のアメリカ人が熱狂しているのを見たとき、1980年代に世界を席巻したYMOの姿をどこかに感じた。

―『“TOKYO”ー見えない都市を見せる』展は、現代アートとさまざまな分野の表現が出会うことで新たな可能性を探るシリーズ企画「東京アートミーティング」の第6弾です。これまで「建築」「パフォーマンス」などとジャンルを横断する展覧会が続きましたが、今回は「東京そのもの」を提示する内容になっていますね。

長谷川:海外のアート関係者とやりとりしていて、ここ10年くらい気になっていたのが「いまの東京はどうなっているの?」という質問が多いことでした。話を聞くと、1980年代はよく東京に行っていたけれど、1990年代後半以降は一度も行っていない、と言う人が多い。実際のところ、みなさん東京を素通りして、北京や上海や香港に行ってしまうんですよ。2011年の東日本大震災のときに、災害に対応する力強い人間像で注目を集めたけれど、彼らのなかでは「東京=未来的」という、1980年代のイメージで止まってしまっているんです。

―たしかに1980年代の東京は、経済的に世界のトップで、文化的にもいろんな人が集まっていたといいます。それがバブル経済の崩壊と共に急下降し、1990年代から2000年代初頭にいたっては「失われた10年」なんて不名誉な名前で呼ばれ、その余波はいまも続いています。

長谷川:文化都市としての東京を、マッピングして可視化するというのが今回のテーマなんです。ご存知のように「オタク」という言葉は1980年代後半から1990年代初頭にかけて一般に定着し、いまや日本文化の代名詞のように語られています。けれども、漫画やアニメだけが日本や東京を表象しているのではない。そこで着目したのが、文化の爛熟期としての1980年代と、反動として現実を別の視点で見る表現が現れた1990年代です。その2つがいろんなかたちでレガシー(遺産)になって、現在の東京にポップアップしているのではないか? という仮定からはじまっています。

―もうひとつ、今回の特徴は、YMO+宮沢章夫、蜷川実花、ホンマタカシ、岡田利規、松江哲明、EBM(T)と、複数のクリエイターが各展示をキュレーションしていることです。

長谷川:東京って、ものすごく多面的な都市で、すべてを知っている人なんて想像もできないし、ちょっとリサーチしたくらいで全貌が把握できる都市ではないと思うんです。残念ながら、私は夜遊びに出歩いたりもしないし、東京のことを熟知しているとはとても言えません。そのときに、わかったフリをしてキュレーションするではなく、東京のさまざまなシーンにディープに入り込んでいる人たちの視点をお借りしようと思いました。それって、東京で生活する多くの人にとってリアルな感覚だと思うんですよね。

―長谷川さんは、1980年代に東京藝術大学の学生として、バブル期の東京を直に体験した世代です。その記憶も展覧会に反映していると思いますか?

長谷川:働きながら藝大に通う苦学生だったので華やかさには欠けていましたけど、それでもいまとは違う空気に溢れていた時代でした。『CREA』とか、いろんな雑誌でライターのアルバイトをしていたんですけど、現代アーティストのキース・ヘリングや写真家のロバート・メイプルソープが東京にやって来るので、ちょっと赤坂プリンスホテルに行ってインタビューしてくれとか。単なる大学生の私にですよ(笑)。

―すごい経験ですね(笑)。

長谷川:そのくらい勢いがあって、世界中からアート関係者が集まって、新しいもの、クールなものが次々と生まれる場所が東京だったわけです。そんな感覚は長らく失われているように思っていましたが、昨年その記憶がいまの東京と鮮やかに結びつく経験をしたんです。

―それはいったい?

長谷川:たまたまニューヨークでPerfumeのコンサートを観る機会があって、たくさんのアメリカの若者が熱狂しているのを目撃しました。人間的なキュートな部分と、機械的なロボティクスがオーガニックな関係を結ぶところにPerfumeの特異性があって、新鮮な感覚と共に1980年代に世界を席巻したYMOの影響もどこかに感じた。それで、ファンの子に「あなたたち、YMOって知ってる?」って訊ねると「Sure!」と即答されて(笑)。もちろん当時のYMOを観ているはずはなくて、ネットや情報を介して、記号化されデザイン化されたシンボルとしてのYMOをサウンドとともに受容し、リスペクトしているんです。

日本を含むアジアには、『攻殻機動隊』で描かれたような、脳と身体が切り離された「ポストヒューマン」感覚がある。

―1980年代に日本から発信された文化が、Perfumeを介して、アメリカの若い世代に影響を与えているんですね。

長谷川:そこで、第1章のキュレーションを、1980年代を牽引したYMOと宮沢章夫さんに依頼しました。今回、YMOの『ウィンターライブ'81』の映像を展示していますが、器械体操風の振付、ロシアアヴァンギャルド的なデザインのステージセット、あるいは初期の衣装で着用していた中国の人民服風のファッションは、ミニマルであると同時に、冷戦以降の世界で起こったさまざまなレボリューションを感じさせます。実際にYMOの三人は、ゆっくりと民主化しつつあった中国のオーケストラの演奏からインスパイアされて、非個性的で無表情な顔の演奏家たちが自身の内面に激しい感情を潜ませながら演奏しているイメージを示したかったそうです。とても興奮しているんだけど、それを一切表情に出しちゃいけないというアンビバレンツ。なにかがはじまる感覚と、レボリューションの感覚が非身体性と同居している点も面白いと思うし、それはいまの若い人たちも共感できることだと思います。

―Perfumeに見られるレトロフューチャー感は、たしかにYMOのコンセプトに類似していますし、あるいはボーカロイド初音ミクの人気にも接続できそうです。

長谷川:いわば「ポストヒューマン」の感覚ですね。欧米的な人間観では、身体と精神が一体である人間性を目指しますが、日本を含むアジアではちょっと違う。アニメーション映画『GHOST IN THE SHELL-攻殻機動隊』で描かれたような、脳と身体が切り離されている、置き換え可能な身体、あるいはガジェット的なものが介入する身体。その感覚は、絶えずハイブリディティー(異種混交性)を推進していく力にもなっていて、逆説的に身体と精神の一体化を志向していくのかもしれない。そこにはエロティシズムがあったり、アブノーマルなものがあったり、脆さがあったりして、それが東京という組織体の魅力になっていると思うんです。

―エロスとアブノーマルという点では、キュレーターの一人でもある蜷川実花はヴィジュアル系や「男の娘」など、異性装的な志向を持つ人も被写体にしていますね。

長谷川:実花さんも本展の核になった人ですね。演出家の蜷川幸雄さんを父親に持ち、小さいころから東京のど真ん中で都市文化を受容してきた彼女が考える、東京のアイデンティティーのあり方を見せてほしいとお願いしました。そのアウトプットが、1980年代に代々木公園に集まっていた竹の子族であり、1990年代初頭のジュリアナ東京のボディコンであり、今日のアイデンティティーを自己演出する自撮りカルチャーの紹介につながっているんです。

―今回のキュレーションにはEBM(T)という20代後半の若いアーティストユニットも参加しています。彼らには「ポスト・インターネット」というキーワードが与えられていますが、つまり彼らこそが2010年代時点での東京を体現する人である、ということでしょうか?

長谷川:そうですね。EBM(T)は、実際には会ったことがない、Facebookなどでつながったアーティストに出展依頼をしてキュレーションしています。いわゆるクラウドキュレーション。SNSだけで完結する関係性はきわめて現代的ですが、それは同時に、東京をとらえるための新しい感覚も指し示していると思います。

―それはどのような感覚でしょうか?

長谷川:東京にアクセスするポイントの多様性です。出展したアーティストの一人、アメリカ人のテイバー・ロバックは、世界中の都市のアイコンとなる建築を組み合わせたCG上の架空都市・東京を作っていて、そこで使われている3Dデータは、ネット上で1つ50ドルくらいで買ったものなんですよね。それを何百も買って組み合わせる。みんなが映像として見ることができるけれど、実際にはどこにもない都市。けれども、逆に言えば世界のどこからでもアクセスできる、どこにでも存在しうる東京像でもある。

テイバー・ロバック『20XX』2013年 Courtesy: the artist and Team Gallery

イェンナ・ステラ『組織 / 有機体』2015年 撮影:森田兼次

―ロバックのCG作品はとてもリアルに作られていますが、有名テレビゲームメーカーのロゴをふんだんに盛り込むことで、同時に虚構性も際立たせています。

長谷川:また、同じく出展アーティストのイェンナ・ステラは粘菌のリサーチをしていて、A地点からB地点へと最短距離で到達する粘菌の能力と、時間どおりに移動できる東京の素晴らしい地下鉄のシステムをイメージとして結びつけます。これも東京の利便性を「粘菌」という視点から評価するもので、「バイオ+テクノロジー=東京」というビジョンを提示している。テイバーやイェンナがやっているように、多様なマインニング(掘り起こし)によって、浅草や秋葉原、渋谷という、定番以外の東京の潜在性を探ることも本展の大事な目的なんです。

京都は「女の子カルチャー」の都市で、東京は「男の子カルチャー」の都市。上京して一番新鮮だったのはそこでした。

―ちょっと話を変えますが、関西出身の長谷川さんから見て、東京はどのような都市だと感じられていましたか?

長谷川:そうですね……。兵庫県で生まれて、18歳から京都に住んでいましたが、関西と東京の違いでパッと浮かぶのは、関西は男の人が「おばさん」っぽいところ。

―「おばさん」っぽい、ですか(笑)。

長谷川:関西の男性は、ある年齢になると「おばさん化」して、まろやかになるんですよ。男性がおばちゃん化していくのを見ていると、関西は「女性カルチャー」の都市なのだと思います。それに対して、東京は「男の子カルチャー」の都市。上京して一番新鮮だったのはそこでしたね。

松江哲明『その昔ここらへんは東京と呼ばれていたらしい』2015年

―男性らしさにギャップがあったんですね。

長谷川:男の子特有の「初々しさ」とか「はにかみ」ってあるじゃないですか。いつまでも少年っぽいというか。東京の男性からは、歳をとってもそれが感じられたんです。そして働いている女の人にはマニッシュな方が多くて、きっぱり、さっぱりしていてベタベタしない。それも新鮮でした。関西は生活するのに快適ではあるけれど、女性性とまったり感のなかで停滞しちゃうところがあって、特に京都は基本的にヨーロッパの感覚なんですよ。簡単には外来者を受け入れない、「着物を着る作法ひとつ間違えても眉をひそめられる」みたいな京都人特有の雰囲気。個人主義的なものが非常に強烈で、そこには連帯感もあるんですが、あくまで距離を置いたうえでの連帯感。

―関東出身の私から京都を見ると、男性的なマッチョさに回収されない連帯感はポジティブに感じます。

長谷川:それはあると思います。しなやかでしたたかな強さ。私が京都の大学に行った理由もそれで、京都大学の人たちは各々に自分が1番だと思っているので群れないんですよね(笑)。私は群れるのが苦手だったので。

スーパーフレックス『フラッグシップ・シェルター / プラダ ヘルツォーク&ド・ムーロン』2015年

―東京に話を戻すと、長谷川さんは東京を単純に「男らしい都市」としては見ていないということですよね。「男の子」ということは、未成熟であるがゆえの可能性もある?

長谷川:東京は、ロンドンやニューヨークとは違って、確固としたキャラクターを持たない都市だと思います。それぞれ、かつて世界の宗主国であったイギリス、20世紀以降の覇権を握ったアメリカの中枢であり、いずれも金融を司っている。だからこそ世界中の情報が集まり、エンターテイメントもアートも盛り上がる。MoMA(ニューヨーク近代美術館)とTATE(テート・モダン)がアートにおけるモダニズムの二大美術館として覇権を争うというのもわかりやすい構造ですよね。

―同じ大都市でも、似て非なるものだと。

長谷川:ええ。東京は中心がない都市で、港区のキャラ、墨田区のキャラ、という風に地域ごとにキャラクターが拡散している。さらに都市を代表するモニュメンタルな建築物もなく、およそ都市計画というものが存在しない。だからこそ面白いんですよね。中心がないからこそ、常にどこかで変化が起こり続けている。もちろんバブル期の1980年代は国外から流入する人やモノも多く、現在以上に変化が活発だったとは思います。でも、そもそも東京はそのような変化を受け入れる器としての柔軟なプラットフォームがあり、それは現在でも継承されているんです。

サーダン・アフィフ『Her Ghost Friend スリー・トーキョー・セッションズ』2015年

1980年代の日本の若者たちは、自分たちのことを「カッコいい」と思っていたはずなんです。

―お話を伺っていると、今回の展覧会にはある種の近代批判が垣間見られる気がします。いま世界中で第二次世界大戦後の美術動向をテーマとした展覧会が相次いで行われていますが、それはせいぜい1970年代までを対象にしていて、1980年代以降を扱うものは多くありません。本展はまさに1980年代以降を扱っているわけですが、そこには長谷川さんのキュレーターとしての戦略があるのでしょうか?

長谷川:もちろんキュレーターとしての思いはありますが、ただ、私は積み重ねた歴史を紐解くような「重い内容」が嫌いなんですよ(笑)。1980年代は「戦後」がリセットされたときでもあります。男の子は重いものが好きかもしれないけど。

―たしかに自分も歴史とか大好きですね(笑)。

長谷川:女の人全員がそうではないでしょうけれど、少なくとも私にはポストヒストリー的というか、歴史を別の方法でリーディングしたいという感覚があります。理念で歴史を見るのではなく、現在をアクティベートさせる手段として歴史をとらえ、未来に向けて語っていきたい。1980年代は「軽くて、チャラくて、有意義なことはなにもなかった」と言われがちですが、じつは「オリジナルなものをイチから作ってやるんだ!」という意志を掲げた時代だったと私は思っています。当時の日本の若者たちは、自分たちのことを「カッコいい」と思っていたはずなんです。

―自分たちを傍観者ではなく、プレイヤーとして認識していた時代。

長谷川:キュレーターとして参加いただいた、チェルフィッチュの岡田利規さんと話して面白かったのが、大駱駝艦(日本の舞踏集団)を主宰する麿赤兒さんなど1960、70年代から活動をはじめた世代は、西洋のパフォーマンスや演劇、身体に対してすごいコンプレックスがあったそうなんです。そのコンプレックスがあったからこそ「暗黒舞踏」と呼ばれる独自の表現を生み出すことができた。けれども岡田さんたち1980年代以降に青春期を過ごした世代は、そんなことは全然想像できないと言います。つまりコンプレックスを持たず、「私は私」というところからはじまっているのがチェルフィッチュの演劇。

岡田利規+小金沢健人『有効期限ぎれマジックカーペット』2015年

岡田利規+小金沢健人『有効期限ぎれマジックカーペット』2015年

―舞踏は、西洋のクラシックバレエやモダンダンスの身体に対するカウンターとして認知されていますが、チェルフィッチュのフラフラ、ダラダラとした身体表現に抵抗や反抗の気持ちはない、と。

長谷川:そこが非常に重要だと思います。軽かろうが、空虚だろうが、それこそ私たちのオリジナルなんですよ。そこには、日本文化の後追いをしている香港やソウルにはない文化の洗練があります。本当にオリジナルなのはK-POPではなく、きゃりー(ぱみゅぱみゅ)さんだとかPerfume。そして、その源はやっぱりYMOの細野さん、坂本さん、高橋さんだったりするんですよ。

―日本や東京の文化を肯定して、その継承性を未来につないでいこうという強い意志を長谷川さんからは感じます。

長谷川:その通りです。東京は経済的にピークを過ぎた都市なのかもしれませんが、多面的であるがゆえに、まだ知らない可能性が眠っているかもしれない。現在のアートシーンのモードは1940年代から1970年代あたりまでの「ポストウォー」を懐古することですが、その潮流を追っているだけではアクティブなキュレーションとは言えません。未来に向けて、どの水脈を探していくのかという、文脈化のやり方を模索し、自分なりの歴史認識を打ち出していくのがキュレーターのリサーチであって、それは歴史家のリサーチとは異なるものです。空気を読みながら、おそるおそる「未来はどうなるのかな?」と思っている人に、けっして未来は作れないんですよ。

- イベント情報

-

- 『東京アートミーティングVI “TOKYO”―見えない都市を見せる』

-

2015年11月7日(土)~2016年2月14日(日)

会場:東京都 清澄白河 東京都現代美術館 企画展示室 1階、3階

時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)キュレーター:長谷川祐子(東京都現代美術館チーフキュレーター)

共同キュレーター:難波祐子『文化事象としてのYMO』

キュレーター:YMO+宮沢章夫

出展作家:

奥村靫正

羽良田平吉

鋤田正義

伊島薫

藤幡正樹『自己演出の舞台装置』

キュレーター:蜷川実花『何かが起こる前夜としての東京』

キュレーター:ホンマタカシ

出展作家:

桑原甲子雄

中平卓馬

トーマス・デマンド

赤瀬川原平

大西麻貴+百田有希

黒河内真衣子mame

津村耕佑(FINAL HOME)

Chim↑Pom

丹下健三

川上未映子『飛べなくなった魔法の絨毯』

キュレーター:岡田利規

出展作家:小金沢健人『ポスト・インターネット世代の感性』

キュレーター:EBM(T)

出展作家:

テイバー・ロバック

ジェレミー・ショウ

TCF

ジェイムス・フェラーロ

イェンナ・ステラ『東京と私をつなぐ、極私的な風景』

キュレーター:松江哲明

展示上映作品:

『その昔ここらへんは東京と呼ばれていたらしい』(監督:松江哲明)

スクリーニング&トークイベント上映作品:

『トーキョードリフター』(監督:松江哲明)

『極東のマンション』(監督:真利子哲也)ほか新作出展作家:

SUPERFLEX

サーダン・アフィフ

林科(リン・ク)

目【め】休館日:月曜

料金:一般1,200円 大学生・専門学校生・65歳以上900円 中高生700円

※小学生以下無料(保護者の同伴が必要)

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、付き添いの方2名までは無料

- プロフィール

-

- 長谷川祐子 (はせがわ ゆうこ)

-

京都大学法学部卒業、東京芸術大学大学院修了。水戸芸術館現代芸術ギャラリー、ニューヨーク・ホイットニー美術館研修、世田谷美術館、金沢21世紀美術館で活動。『マシュー・バーニー展』(2005年)などを手掛ける。2006年、多摩美術大学美術学部芸術学科教授、および同芸術人類学研究所所員に就任。同年より東京都現代美術館チーフキュレーターを務める。『イスタンブール・ビエンナーレ』(2001年)、『シャルジャ・ビエンナーレ』(2013年)などの海外展を企画。東京都現代美術館では『うさぎスマッシュ展 世界に触れる方法』(2013年)、『ガブリエル・オロスコ展』(2015年)などを企画。近著に『「なぜ?」から始める現代アート』(NHK出版新書)、『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』(集英社)など。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-