2021年4月17日(土)、渋谷のWWWオープン10周年記念イベントとして、ceroと折坂悠太のツーマンライブが行われる(会場はWWW X)。両者にとっては初のツーマン。この10年の音楽の潮流の拡散に寄与するなど、さまざまな意味で日本のインディを象徴している存在であり、2010年代前半からこのコロナ禍に至るアーティストの意識の変化、リスニング環境の変化を、当人たちの意図を超えたところまで含めて体現してきた2組と言える。

ceroのフロントマンである高城晶平は、ひと世代下から登場した折坂悠太の音楽や存在をどうとらえているのか。いっぽう折坂は、ある意味でceroの存在はソロで音楽活動をはじめるきっかけでもあったと語った。

両者が見てきた景色やバンド / シンガーとしての実感の変化を通じて、2010年代という時間が持っていた豊潤な混沌からの学びと2020年代への予見が浮かび上がる対談を、2つの記事に分けてお送りする。

※髙城晶平の「高」は「はしご高」が正式表記

2010年代初頭にceroに出会った折坂悠太の正直な感想。あの時期、高城晶平たちは何を考えていたのか?

―おふたりがお互いを認識したのはいつ頃ですか? 知った順番からすると、まずは折坂さんがceroを聴いたという出会い方ですかね?

折坂:そうだと思います。『フジロック』(『FUJI ROCK FESTIVAL '12』)のFIELD OF HEAVENでceroを観客として観たのが初めてです(2012年7月29日)。メンバーみんなが帽子かぶっていたのを覚えてます。

高城:『My Lost City』(2012年10月24日発表の2ndアルバム)を出す年ですね。あのとき、バリ島の衣装みたいなのをなぜか着たんだ。懐かしい(笑)。

―日曜日、昼間のトップバッターでした。その前年(2011年)が『ROOKIE A GO-GO』で初出演だから二度目の『フジロック』ですね。しかし、相当早い時期にceroのライブを観ていたんですね。

折坂:そうですね。朝、苗場に着いて、真っ先にceroを観に行ったのかな。

高城:はるばるありがとうございます(笑)。

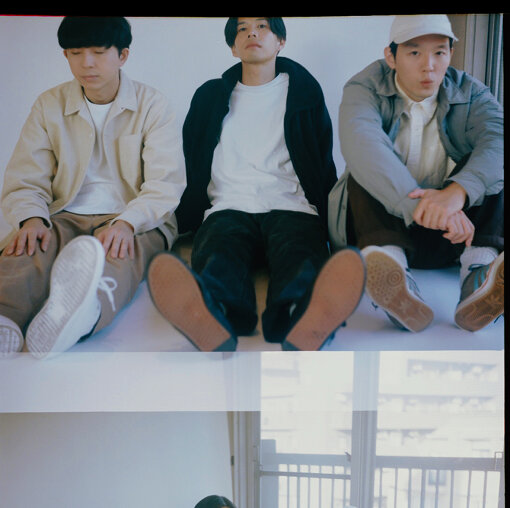

2004年結成。メンバーは高城晶平、荒内佑、橋本翼の3人。これまで4枚のアルバムと3枚のシングル、DVDを3枚リリース。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。

―朝イチで間に合うように行ったということは、気になる存在だったということ?

折坂:私が初めてやったバンドの友達が、ceroを好きだったんです。

高城:あ、そうなんだ。

折坂:その当時の私は、何にでも悔しがるやつだったので、「俺が作ってる曲より(ceroは)いいのか!」と思って、どんなもんか観てみようと思ったんです(笑)。

―実際にライブで観たceroの印象は?

折坂:今の印象とはだいぶ違ったと思います。そのころの私は、すごく硬派なロックが好きだったから「なんか、楽しそうにやってる」って印象でした。

高城:2012、13年の頃のceroって、「『内輪ノリ』って言われるものをひたすら外の世界に拡張するのが自分たちの使命だ」みたいな気概があって。

たとえば、『My Lost City』では、ライブにいつも来てくれてるお客さんや友達を、僕がやってる「Roji」ってお店に呼んで、店内にマイクを立てて合唱を録ったりしていたんですよね。

高城:そういうふうに「バンドの周囲も当事者にしてしまう」ってことをひたすらやってたから、ライブとかももう本当キャッキャキャッキャやってた(笑)。とにかく「現象をシェアする」みたいなのが当時すごく目指すところだった記憶がある。

折坂:そんな雰囲気はすごく感じました。

高城:ムカついたでしょ?(笑)

一同:(笑)

折坂:たぶん、その後に自分が音楽を始めてからceroのライブを観たり、高城さんに会ったりする前は、正直ひねくれた見方があったんだと思うんです。だけど、そこはすごく変わってきている。(ceroの音楽が)すごく言葉を尽くしたものだということに気がついたんですよね。だから今は真逆の印象です。音を聴いていても、すごく真面目な集団ということが伝わってきます。

―あの当時ってまだ2011年3月11日の東日本大震災や福島第一原発の事故から1~2年しか経ってなかったし、そこからの精神的なリカバリーを模索するというか、それ以前にはまだ可視化されてなかった音楽やインディシーンが一気に外の世界に触れていった時期でもありましたよね。

高城:そうだよね。だからハイになっているところもceroにはちょっとあった。

「ceroは、そのバイキンだらけのところであらゆるバンドが持っていた可能態のようなものを全部吸収してサナギのまんまひとつの生物になっちゃった、みたいな」」(高城)

―折坂さんは震災の時期をどう過ごしていましたか?

折坂:うーん……当時、積極的に外で音楽を聴きに行ったり、自分から音楽をやったりしてなかったんです。私の音楽は、ずっと自分がいた千葉の地元のフリースクールでやっていただけだった。でも、震災を契機に「外で何か起きている」ってことを何となく感じてましたね。

私がやっていたバンドのボーカルがライブやフェスに行くことにハマっていたし、「そこに何かあるらしい」みたいな予感はヒリヒリと感じていました。あのとき『フジロック』に思い切って行ったのも、そういう影響があったのかなぁと思います。

高城:そういう「何か」の胎動っていうのは、さらに前の2000年代後半くらいの、ceroが「カクバリズム」から最初のアルバム(2011年1月26日発表の『WORLD RECOERD』)を出すまでにすでに起きていたことの延長なんだよね。

ceroもそうだし、ビデオくん(VIDEOTAPEMUSIC)、表現(Hyogen)、あだち麗三郎、「とんちれこーど」(片想い、ホライズン山下宅配便らが所属するレーベル)とかね、そういう歴史としては残りづらい、バイキンだらけの音楽みたいなものの動きがあった(笑)。

高城:ceroは、そのバイキンだらけのところであらゆるバンドが持っていた可能態のようなものを全部吸収してサナギのまんまひとつの生物になっちゃった、みたいな。「ネオテニー(幼形成熟)」のバンドだと僕はよく言うんだけど。

だから外に向かってシーンを伝導してゆく矢印じゃなくて、常に矢印は内側に向かっていて、その矢印の出発点をどんどん遠くにしていくことによってその円環を広げていく、っていうような力の動きをすごく感じてた。さっき話していた内輪を拡げるというのはそういうところから始まったコンセプトだったと思う。

―だからこそ、折坂くんのいた場所にも届いたという見方はあるのかも。もっと外向的なベクトルだったら、見え方も違ったでしょうね。

高城:たしかに。

「暗躍」するように人と人を繋ぎ、シーンを裏から支えたキーパーソンたちの存在

―高城さんが折坂悠太という存在を知ったのはいつ頃ですか?

高城:たぶん2015年頃かな、九龍ジョーさんがきっかけです。九龍さんが期間限定でやった番組(ニッポン放送『MUSIC GO ROUND』)のゲストでceroが出たときに、のろしレコードが話題に出て、そこで初めて折坂くんの名前を聞きました。その時点では、そういう人がいるんだっていう認識。そのあとも、あだちくん経由で噂を聞いたりしてた。

折坂:あだちさんと最初に会ったのはWWWで、Hei Tanakaのライブだったと思います。そのときにあだちさんにCDをお渡しして。そのあとに「よかったよ、ライブ聴きにおいで」みたいな(笑)。

高城:「聴きにおいで」(笑)。その感じが、あだちくんは絶妙だよね。

折坂:それにまんまと(笑)。

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライブ活動を開始。2018年10月にリリースした2ndアルバム『平成』がCDショップ大賞を受賞するなど各所で高い評価を得る。2021年3月10日、フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』主題歌を含むミニアルバム『朝顔』をリリースした。

高城:そんな流れもあって、『平成』(2018年10月3日発表の2ndアルバム)が出て、「おぉ! あの人だ、つながった!」みたいな流れだったかな。

―僕も折坂さんを知ったのは、のろしレコードの一員(折坂悠太、松井文、夜久一)として、が最初でしたね。渋谷の7th FLOORでやった、のろしレコードのイベント(2016年4月13日開催の『在りしひ』)。あれも九龍ジョーがトークの司会をやってた。対バンは表現(Hyogen)。

高城:あったね。九龍さん、暗躍してるよね(笑)。なんかそういうところにいるんだよね、九龍さんやあだちくんって。すごい才能だよ、あれは。

「自分はそうじゃないんだ」。先陣を切るceroのあり方を見て、折坂悠太の中に芽生えた感覚

―のろしレコードに感じたのは、僕が2010年代前半に見てきたcero周辺の繋がり方とはまた違うかたちで。バンドというわけではなく、それぞれが独立したフォークシンガーたちが、寄り添っているわけではなく孤独な魂のまま集まっている、と思いました。

折坂:音楽を始めたすぐの頃、奥さんの親戚の人に「どういうことを夢見て音楽をやってるの?」って聞かれたんです。そのとき私は「あの時代、あの人たちが面白かった、っていうふうに言われるものをやりたい」と答えた覚えがあって。

今はもしかしたらそこから少し気持ちが変わってきているかもしれないですけど、そのときにはおそらく、高城さんの周りにあった震災以降の音楽的な流れを見ていて、自分もそこに入っていって、自分なりのかたちでやりたい、みたいな気持ちがあったのかもしれないですね。

―そもそも、折坂さんはソロ活動を始める以前は自分のバンドでも歌っていなかったんですね。

折坂:そのバンドでの私は結構……変に硬派でありたいみたいなものがあって。その感覚は今も多少あるのかもしれないけれど。ただ、バンドの友達は「音楽は楽しくやればいいから、この中でやってるだけでいい」という感じだったんです。それは当時、その人がceroやその周りの音楽を気に入って得た感触だったと思います。

別に外の世界に出て行かなくても、何か名を成したりしなくても、音楽は楽しくやるものだからそれでいいじゃないか、という雰囲気を私は感じ取っていて。でも私には承認欲求があったので、「自分はそうじゃないんだ」と思ったんです。そこで、自分なりにやってみようと思ったのが弾き語りの活動だったのかなぁ。だから(ceroは)私にとってはきっかけのひとつにすごくなっているんです。

高城:なるほどね。

2010年代後半以降における音楽集団のあり方について。「バンドスペクタクル」と「バンドの呪縛」の狭間で両者は?

―弾き語りの作品だった最初のミニアルバム『あけぼの』(2014年11月21日)、1stアルバム『たむけ』(2016年9月7日)と、バンドサウンドの『平成』の間にも、もうワンステップ、自分なりの心境や曲の届け方に対する考え方の変化はあったのかなと思うんですが。

折坂:そうですね……単純に、自分はロックが好きだったんだろうなぁと思います。『あけぼの』や『たむけ』はアコースティックなもので、『たむけ』でいえば少しフォークロア的なものをやりたかったのかなとは思うんですけど。やっぱり聴いていたのはずっとロックだったんですよね。ただただロックをやりたかったんだと思います。

―そのロックをやるにあたって「合奏」というバンド編成でやり始めましたよね。すごく面白いと思ったのが、しばらくしたら京都や関西のメンバーを中心にまた別の「重奏」って編成も誕生した。つまり土地を移動することで演奏する人たちも変わっていて、やる曲は一緒だけど表情も当然変わるわけで。これってバンド論みたいな話にもなってくるんですけど、高城さんはそういう折坂さんのやり方をどう見てましたか?

高城:どこかシンパシーを感じますよね。それこそ僕がさっき言った、2010年に至るまでのceroがいた「バイキンだらけの音楽状況」にすごく近いものを感じるというか。

ceroもね、バンドという状態だったところから、2011年にドラムの柳(智之)くんが抜けて、あだちくんがサポートのドラムで入って。そこからもさらにサポートは変わっていって、バンドでもない、でもプロデュースグループというほど割り切ってる関係でもない、みたいなところを行ったり来たりしている。そのときそのときで付き合いのあるミュージシャンをサポートで加えては一回一回脱皮を繰り返すみたいなやり方になった。

高城:今でこそそういうあり方は普通になりましたよね。でも当時はまだ「バンドの呪縛」がすごく強かった。その呪縛が魅せるすごいスペクタクルもあるからバンドというものを全然否定はしないんだけど、ceroはその呪縛を諦めたし、ある意味解き放たれて今のようなかたちになっていったんです。

だけど、そこにもやっぱり2010年に至るまでに出会ったいろんなやり方をしている人たちの影響があったんですよね。ライブハウスから離れて区民会館みたいなところでイベントをやるとか、毎回毎回全然違うメンバーでやるとか、そのハコの大きさによって拡張したり縮小したりする音楽のあり方を見てきたから、ceroの今がある。ひいては折坂くんのそういうあり方にもどこかで間接的に経由しているものがあるのかなぁ、ってちょっと勝手に思ったりする。

折坂:「合奏」「重奏」とあって、自分の活動は流動的に見えるかもしれないですが、あれはどちらもバンドという考え方でやってるんです。

流動的に人を入れ替えるやり方に憧れた時期もあったんですけど、僕は譜面も書けないしコードもよくわかっていないので、それは難しいなと。音楽の設計図はすごく曖昧だし、ミュージシャンが集まってぱっとできるわけじゃないので、それぞれをバンド的な意識で考えているかな。この人とこの人とこの人がいるから「重奏」になる、みたいな。バンドスペクタクルを起こせるバンドを僕が渡り歩くというような感じになっているのかなぁ、とは思います。

高城:なるほど、面白いね。

―ceroもそこは考えとしては同じ方向じゃないですか? サポートメンバーと言っても、長く固定をしているわけだし。

高城:そう。僕らは、バンド恐怖症みたいになってるから(笑)。「この人たちがメンバーですよ」って言ったらその瞬間に自分たちが飽きてしまいそうな怖さがある。やってる内実はサポートも含めてバンドそのものなんだけど、自分たちのスタンスとしては「今はこの編成だけどね」と常にエクスキューズしておきたいんですよね。

折坂:私も「合奏」「重奏」って名前をつけたことによるしがらみはすごく感じていて、課題ですね。

高城:でも、そういう呪縛がバンドスペクタクルを生む所以でもあったりするからね。そのギスギス感だったり、「うわ~仲悪そ~」みたいな光景を「うわ~かっこい~!」って観る側は思ったり。別に「合奏」「重奏」の仲がどうとかいう話じゃないけど(笑)。

折坂:どっちかというと、のろしレコードのほうがギスギスしてたりするかもしれない(笑)。

一同:(笑)

―でも、のろしレコードの3人は結束とかとは別の強さを感じますね。兄妹っぽい。親兄弟って普通に仲悪かったりするケースあるじゃないですか。だけど家族だから一緒にいるし、音楽やってるときは喧嘩しない、みたいな。

折坂:割と兄弟感はありますね。

高城:急にものすごいグルーヴしちゃったり、そういうのはきっとあるよね。

両者の傑作をひとつの契機に、高度に発展した日本の音楽。当事者はその現在をどのように見つめているか?

―今回の対談には、2010年代の日本の音楽の生まれ方をceroと折坂悠太という目線を通して見る、というテーマがあって。ceroの『WORLD RECORD』や『Obscure Ride』(2015年5月27日)や折坂さんの『平成』は、まさに2010年代の音楽のかたちを表しているエポックな作品だったと思っています。過去の音楽、海外の音楽を受容して翻訳してきた歴史の重要な経過点であり、いろんなものが混ざってるものを混ざってるまま提示して受け入れられた作品でもある。

高城:ceroの音楽には、実際いろんな国の音楽からリズムや要素をテクスチャーとして持ってきてひとつのコラージュにした、手法としてのチャンプルー感はある。折坂くんの場合、それは声に凝縮されてるよね。ある音楽が大陸からやってきてこの島国でまた独自の形になっていった変遷を声そのものが物語っている。テクスチャーというより声にそういう情報が網羅されているなと、聴いていていつも思う。

―韓国のイ・ランと一緒にやったカバーセッション映像『調律』(2019年10月1日公開)を見ていても、それは感じますね。声がどこかから呼ばれてるみたいなところは自分でも感じているのかなと。

折坂:今日、この取材に来る電車の中でceroの音楽を聴き返していて、私もテクスチャーを貼り合わせたいと思っていたんですけど、ceroには敵わないと思っちゃって。じゃあ自分に何が残されているかといったら、やっぱり歌うことしかないかもしれないな、と。そう思いながら来ました。でも、自分で歌をこういうふうに歌おうってことは、逆にあまり考えてなくて。いわゆるワールドミュージックも、正直そんなに聴いてこなかったですし。

高城:そうなのか。なんか声にすっごい多様な遺伝情報を感じるよね。

―2010年代にそれぞれやってきたことが、これからどう引き継がれてまた新しいものになっていくのか、その予感みたいなものを感じたりしていますか?

高城:2010年代とこれからが明らかに違うのは、テクニックがイニシアチブをとる時代になっているということかな。その契機のひとつとして、ceroも加担していると思う。別にceroがすごくテクニカルかということではないんだけど、そういう潮流の一端を担った自覚もなんとなくあって。だからすごく功罪を感じてもいる。

高城:街々でいろんな音楽があって、そこに人が集まれば共同体になる、みたいな、一種アナーキーな時代があった2010年代前半までの流れから、ceroがひとつ違う方向に振ってしまったなという自覚ですよね。

でも、「ポップスとかロックっていうものは衝動に任せてやるもんだ」みたいなところから、その表現のために「やっぱ勉強しなきゃダメだ」って時代になったのは、いいことでもある。かつ、この島国においてはどういうことが可能なのかってことをみんな考えてくんじゃないかなと思いますね。

―折坂さんはどう思っていますか?

折坂:個人的なことでいうと、高城さんがいったような「技術の音楽」の時代みたいな感覚は私もひしひしと感じていますけど、自分がどうやっていくのかは、まだ全然答えは見いだせてないんです。もちろん、技術は高めたいですけどね。

来たる「技術の音楽」の時代に、ふたりが共通して見いだす「出ちゃったもの」の可能性

折坂:この前、エンジニアさん(中村公輔)と話していたんですが、昔の音楽を「音がいい」と感じるのは機材の問題じゃなくて、それしか録れないってことだったのかなと。

(昔はテープを使ってのレコーディングで)何テイクも録れるってものじゃなくて一発回したらそれで終わり、編集もできない、という状況があったからこそのプレイ。それが素直に録れているから、完成度とは別に、その音のよさが残る。暑苦しい話なんですけど、覚悟っちゅうか。それを出せちゃう覚悟が、音のよさに繋がることもあるんじゃないかという気がしていて。

自分が「これからは全部そのまま出しちゃおう」と思ってるわけでは全然ないです。だけど、そこの塩梅というか、あえていえば、「自分で意図してないもの」も出してく覚悟で、次の時代の音楽に貢献でいたらいいなという気持ちはあります。

高城:こないだ、あらぴー(荒内佑)と話してたんだけど、Pro Tools(音楽制作ソフト)はもともと、失敗を編集するためじゃなくて、「出ちゃったもの」をカットアップしたりして、創作上の発展的な選択肢を提示するすごくクリエイティブなソフトとして使われていた、と。それが、いつしか「ここ失敗しちゃったんで歌い直していいですか?」とか「こっちからもってきていいですか?」っていう失敗を覆い隠すためのツールにいつの間にか変化したっていう。それも今の折坂くんの話したことに結構近いかもなって思う。

できてしまった技術はもうなかったことにできないから、それをいかに使うかが問われますよね。覚悟というか、人間側の哲学は改めて重要視するべきだなってことは俺も思う。

―失敗というか「出ちゃった」もの、その人の手癖が人間だからこその気持ちよさになってる例もたくさんありますしね。

折坂:ただ、たとえばEDMとかボカロは、そことは真逆のベクトルでめちゃくちゃ面白い発展を遂げていますよね。私がいいたいのは「その逆もあってもいいんじゃないの?」って話で。別に、一音一音に覚悟を込めた音楽がEDMやボカロを覆せばいいということではなくて、もともと日本の音楽は細分化してるんだから、細分化したまま両極端にみんないけばいい、というような気持ち。それがどこかで出会ったら面白い、という話です。

高城:あと、これは方々で言ってることなんだけど、俺はまたビジュアル系がくると思ってます(笑)。それこそmillennium paradeとかかなり意図的にビジュアルショックをテレビとかで流布するじゃないですか。あれを見て触発されたさらに若い世代は化粧してステージ上がると思うんですよ。しかもすごくテクニカルなビートを伴って。だから、ビジュアル・ザ・ニュー・チャプターが出てくると思う。

一同:(笑)

高城:それも2026年くらいに。予言しときます(笑)。

『WWW 10th Anniversary cero×折坂悠太』イベントフライヤー(配信チケットを購入する)

- イベント情報

-

- 『WWW 10th Anniversary cero×折坂悠太』

-

2021年4月17日(土)

会場:東京都 渋谷 WWW X出演:

cero

折坂悠太(重奏)料金:

配信チケット 前売2,300円 当日2,500円

- プロフィール

-

- cero (セロ)

-

2004年結成。メンバーは高城晶平、荒内佑、橋本翼の3人。これまで4枚のアルバムと3枚のシングル、DVDを3枚リリース。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。

- 折坂悠太 (おりさか ゆうた)

-

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライブ活動を開始。2018年10月にリリースした2ndアルバム『平成』がCDショップ大賞を受賞するなど各所で高い評価を得る。2021年3月10日、フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』主題歌を含むミニアルバム『朝顔』をリリースした。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-