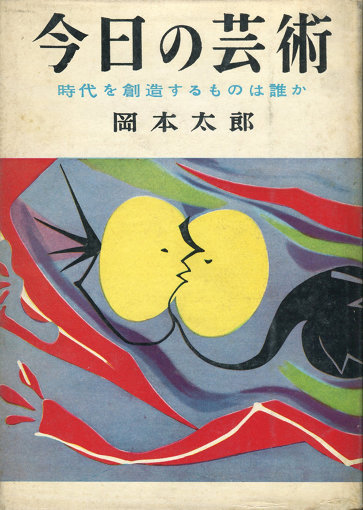

「芸術は爆発だ!」の名フレーズを放ち、渋谷駅の壁画『明日の神話』や、今年約半世紀ぶりに内部が公開された「太陽の塔」で知られる芸術家、岡本太郎。84年の生涯で多くの人々を刺激した彼は、わかりやすい言葉と強いメッセージをもつ著書も多く残しました。中でも『今日の芸術』は、1954年の発行から読み継がれるベストセラー。伝統や慣習を疑い新たな表現を探ることや、すべての人が創造的に生きる意義が、熱く理知的に語られます。

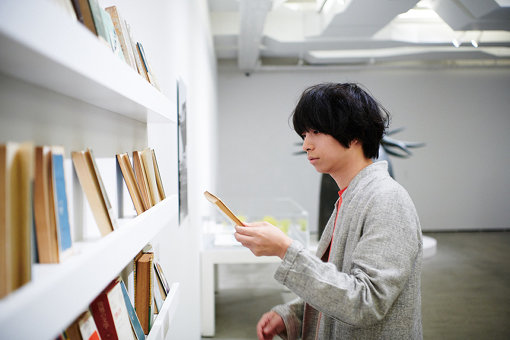

同書のメッセージを、豊富な作品とともに美術展として届けるユニークな企画が、『岡本太郎と「今日の芸術」絵はすべての人の創るもの』展。今回その会場であるアーツ前橋を訪れたのは、クリープハイプのフロントマン、尾崎世界観さんです。現代人の一筋縄ではいかない感情を鋭い比喩で歌い、小説家としてもその才能を発揮する彼がとらえる『今日の芸術』と岡本太郎のメッセージとは?

「わからないこと」が多くなってきているからこそ、語るということは今すごく必要になっている。

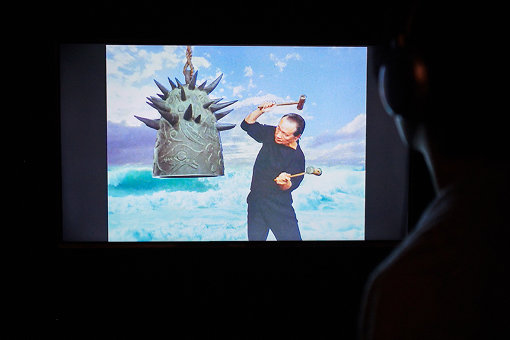

アーツ前橋は、群馬県前橋市の美術館。地域と芸術文化の関わりを大切にする同館と、「問題は、けっして芸術にとどまるものではなく、われわれの生活全体、その根本にあるのです」との書き出しで始まる『今日の芸術』は響き合うものがあるのでしょう。加えて今年の春、アーツ前橋から歩いていける広瀬川沿いに、長く非公開だった岡本太郎の『太陽の鐘』が移設された縁も、本展のきっかけだそうです。まずは尾崎さんに、本展覧会に興味を持った理由からうかがいました。

尾崎:今回のお誘いを引き受けてみようと思った理由のひとつは、そもそも自分が岡本太郎さんのことをまだ詳しく知らないということでした。僕はもうすぐ34歳なのですが、この機会にちゃんと知ることができたら貴重な経験になるし、こういう人間が「岡本太郎」を感じたままに語るのも、客観的にみて面白いかもしれないと思ったからです。

展示は1階から始まり、地下の広い展示室に続きます。尾崎さんを案内する学芸員の若山満大さんが、本展の特徴を教えてくれました。

若山:展示は、書籍『今日の芸術』の章立てとリンクして進みます。1階の序章には『太陽の鐘』関連展示と、時代を超えて6回発行されてきた書籍『今日の芸術』の表紙を飾った岡本の絵画群、発行時にベストセラーだった他の書籍を並べてみました。

尾崎:6回それぞれの発行年における、その他のベストセラーも興味深いですね。現代に近づくほど、わかりやすくなっているように思えました。本が読めなくなっているのか、あるいはわかりやすいものばかりが人気になってきたのか。でも、裏を返せば「わからないこと」が多くなってきているからこそ、語るということは今すごく必要になってきていると思います。

『今日の芸術』は、長く読み継がれてきたとも言えるし、本自体は変わらなくても周りの状況が変わるから、この本の持つ意味も時代と共に変化してきたのではないでしょうか。岡本さんが作品以外にも、本やテレビ出演などでどんどん発信していたのは、「言わなきゃわかってもらえない」という気持ちが強かったからなんじゃないかと思いました。

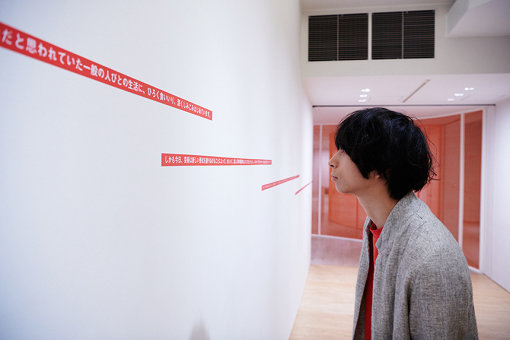

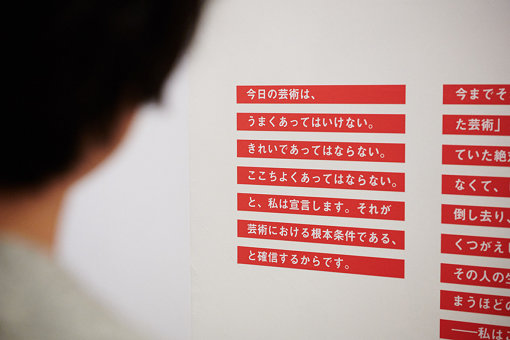

展示全体のあちこちに、『今日の芸術』から抜粋した岡本太郎の言葉が並ぶのも本展の特徴です。それらは決して小難しくはなく、力強いメッセージを放っています。

僕も自分の音楽を、別の人があたかもすべて知ったふうに解説したら腹が立つと思います(笑)。

第1章「なぜ、芸術があるのか」で、岡本は豊かにみえる現代人の暮らしが実は歯車の一部と化していて、そこからの「自己回復」に芸術が大きな役割を果たすと説きます。

尾崎:岡本さんの作品を見ていると、色使いも形も、すごくゴツゴツしていますよね。体や心が疲れてくると、自分が平たくなっていくような感覚があって。でもこうした力強い作品を見ると、自分の中にある凹凸が改めてちゃんと感じられる気がします。いろんな人が岡本さんの作品に元気をもらったと言うのは、そういうことかなと感じました。

若山:書籍『今日の芸術』は、とても平易な文体なのも、多くの人に読まれた理由だと思います。当時の出版元の編集方針もあって、中学2年生でもわかるような語り口で書かれたといいます。たとえば、第2章「わからないこと」では、抽象芸術などの「わからなさ」をむしろ魅力として説き、その対極として、八の字を描けば誰もが美しい富士山だとわかる、といったお約束的表現を「八の字」文化と呼んで批判しました。

尾崎:岡本さんはすごくインパクトのある作品を残した一方で、自分の考える芸術を言葉できちんと説明していますよね。だから、本を書くのも自然な流れだったのだろうと思えました。自由に作っているようだけど、なぜそうなるのかについての言葉も同時に出てくる、そんな説得力があります。

わからなさということで言えば、初期の代表作『コントルポアン』(1935年)の、抽象と具象のあいだのような表現も岡本作品の特徴のひとつ。しかし、残されたスケッチ資料から何が描かれたのかが推察できるものもあり、若山さんはギャラリーツアーなどでそうした解説をすることもあるといいます。

若山:ただ、「わからなさ」の魅力を説いた彼のような作家の作品を解説することには、矛盾を感じることもあります(苦笑)。

尾崎:学芸員の方にそういう葛藤があるのはすごく興味深いです。確かにこの本に書かれたようなことからすれば、解説をするのは矛盾もありますよね。僕も自分の音楽を、別の人があたかもすべて知ったふうに解説したら腹が立つと思います(笑)。でも、自分が死んだ後に「解説することには矛盾もあって、迷いながらやってます」と言いながら語ってもらえるなら、嬉しいだろうなと思います。

アヴァンギャルドとモダニズム、どちらの気持ちもわかる気がします。

『今日の芸術』は、岡本が自作だけを引き合いに論を展開するものではありません。第4章「芸術の価値転換」では、先端的な芸術家をアヴァンギャルドとし、ピカソを具体例として挙げます。対して、アヴァンギャルドの創造をより親しみやすい型にして一般に広げていくのがモダニズムだとし、マティスを挙げました。今回は実際に両巨匠の作品も展示され、それらを通じて考えることができます。

若山:岡本自身は明らかにピカソから受けた影響が大きく、ただ、マティスについては方向性が違うとしながらも、高く評価していたようです。両方の動きが必要だと考えていたのでしょう。

尾崎:自分としても、アヴァンギャルドとモダニズム、どちらの気持ちもわかる気がします。ライブをやっても客席がガラガラだったころは、僕もあえて変わったことをいっぱいやっていました。そうすることでしかお客さんを惹きつけられなかったというのもあるけれども。

今はメジャーという場で勝負したいと思ってやっているけれど、今までずっと大勢に聴いてほしいと思ってきたから、実際こういう状態になったときに、その「大勢」に向き合うのは自然なことだとも思います。

でもアヴァンギャルドにもいろいろあって、今の時代にすごくポップなものを真っ正面からやり切るのもそうだろうと思っていて。だから、僕は今も攻撃的な気持ちでやっています。岡本さんも、もし今の時代にいたらそうしているかもしれないですよね。いずれにしても、あそこまで自由にやれたらいいな、という刺激をすごく受けます。

普通の人に「声が気持ち悪い」「こいつの曲はクソだ」とか書かれるのが1番落ち込むんです。

第4章は「芸術の価値転換」。書籍『今日の芸術』の中で、もっとも有名な次の宣言文が現れる章でもあります。

今日の芸術は、うまくあってはいけない。

きれいであってはならない。

ここちよくあってはならない。

尾崎:いろいろなところへ開いているという意味では優しい言葉にもとれるし、上手い人も下手な人も否定しているという点では厳しい言葉ですね。上手いだけのものはいらないということだろうし、下手でもいいんだよと優しくするわけでもない。結局「やれよ」ということなんじゃないかと思います。

尾崎:正解は本当にない世界で、でも、みんなと同じようなことをしてる人はわかるじゃないですか。これは嘘だなと。そして、評論家みたいな人が「これは偽物だ」と言うより、一般の人たちこそ、それが一番わかるんだと思います。

僕はよくエゴサーチをしているんですけど、評論家に何か言われても「はいはい」という感じなんですけど、一般の人に「声が気持ち悪い」「こいつの曲はクソだ」とか書かれるのが1番落ちこむんです。それは、お前なんかに言われたくないという気持ちと、見抜かれたなという気持ちがあるからだと思います。

「専門家ではない普通の人」、その最たるものは子どもたちかもしれません。第5章「芸術はすべての人の創るもの」は、岡本の作品に加え、子どもたちが描いた児童画やアフリカの仮面など幅広い展示を通して、すべての人が創造的に生きることの意味を伝えます。そこには、芸術を鑑賞することも創造のひとつだという視点もうかがえます。

若山:子どもは自由だとよく言いますが、岡本は、本当の自由は、「社会での戦いの中で勝ち取るもの」だという考え方をしていたのかと思います。

尾崎:「自由」というのは「責任」を言い換えたものだと思います。そして、それはやっぱり「言葉」につながるんでしょうね。作ったものをちゃんと言葉で表現できれば、どんなものでも成り立つと思うので。理想を言えば、何もしゃべらずに伝わるのが一番いいんですけど、とくに今はそれが難しくなっている時代だとも感じています。「わからないんですけど」と言われたとき、「こういうことですよ」と言えるその範囲であれば、どこに向かってもいいんじゃないかと思いますね。

そんな尾崎さんの言葉とリンクするように、続く第6章「われわれの土台はどうか」で、岡本は歴史を遡り、独自の嗅覚で「日本文化」を再考します。

若山:展示ではこの章で述べられるような、岡本が高く評価した歴史上の創作物、また関心を寄せた事象を紹介しています。たとえば、先行世代に対するカウンター的な要素があるとされた、尾形光琳の屏風絵。また岡本は、かつては考古学の研究対象という域を出なかった縄文土器にも芸術として注目しました。さらに東北のイタコ文化や沖縄の神事を取材した写真も展示されます。

尾崎:岡本さん自身がすごくいろんなことに関心を持ち、それをオープンにしながら活動していたのは興味深いです。作家さんは、自分が影響を受けたものを開示しない人も多いと思うんです。僕もそうですし。でも岡本さんにはそれがない。

もともと僕は写真を見るのが好きで、岡本さんが撮った縄文土器の写真は面白いですね。かっこいい、いい写真を撮ろうとはしていない。つかみ取りたいという自分の欲望が写真に表れている気がしました。土器のここ(のディテール)だけがほしいというのが明確な写真で、それは岡本さん自身の作品にも通じるところがあるように思いました。

求められたら期待に応えたい。それと同時に、ナメられたくないという気持ちもありますよね。

書籍『今日の芸術』は6章で終わりますが、この展覧会は「補遺」という形で、同書のメッセージに通じる岡本太郎の姿を、他にも見せてくれます。まずは、テレビなどマスメディアにも意欲的に登場した芸術家の一面。「芸術は爆発だ!」の名フレーズがお茶の間に流れたCMや、バラエティー番組出演時の映像などが特別視聴できます。

尾崎:「芸術は爆発だ!」はよく覚えています。これが岡本太郎との出会いだったかもしれません。ある意味もっとも典型的な出会い方で、すごく浅いところで受け止めていたとも言えますけれど(苦笑)。ただ、今日ここまで展示を見て、こうしたマスメディアでの岡本さんの姿も見方を少し改めました。

作品自体は、感覚でグッとダイナミックに描いた印象があって、でも言葉はすごく丁寧で的確。表現に決して面倒くさがらない方ですよね。すごく頭のいい方だったのだろうし、テレビで見せた変わり者のような姿も、客観的に自分をプロデュースしている印象を受けました。言葉をちゃんと持っているからこそ、一見突飛なことができる余裕も持ちあわせているのかなと感じます。

続く展示は、有名な『太陽の塔』をはじめとした建築やパブリックアートの紹介。1970年の大阪万博で『太陽の塔』を手がけた際、岡本は万博のテーマ「人類の進歩と調和」に反発するように、未来的なパビリオンの立ち並ぶ中に原初的なフォルムの巨塔を出現させました。

若山:『太陽の塔』は、建築家の丹下健三が設計した「お祭り広場」の大屋根を突き破るように建設されました。万博の総合プロデューサーでもあった丹下は、この計画を聞いて激怒したという話も伝わっています。

尾崎:求められたら期待に応えたい。それと同時に、ナメられたくないという気持ちもきっとありますよね。予測されたくない、というか。「岡本太郎」ってこういう人だろう、そう思ってオファーされたことに対する本人の答えが、あの『太陽の塔』だったんじゃないでしょうか。誰かに見つけてほしい、認めてほしいという欲求と、でも完全に理解されてしまいたくないという感情は多くの人が持っていると思います。それがああいった作品にまで結実したのだとしたら、すごいことだと思いますね。

作品を作って、最低限の暮らしができれば幸せですよね。それ以上のものを持てないと思うんですよね。

映画ポスターの題字を描いたり、プロ野球チーム「近鉄バッファローズ」のシンボルマークをデザインしたりと、岡本はジャンルを超えた創作にも意欲的でした。今回は、彼が手がけた数々のグッズを収集する伊藤仁一さんのコレクションを見ることができます。

尾崎:自分の本業に対するカウンターとして、別のところにも行ってみる。いろんなことをやればやるほど、より客観的に、「本業」への気持ちが明確になることがありますよね。岡本さんがそうだったのかはわからないですけど。僕の場合はそれが音楽で、とくにライブのときはもう音楽そのものの中に入ってしまっているから、音楽について考えることはなくなるんです。逆に、今日みたいに音楽から離れているときの方が、バンドや音楽のことを考えます。

クリープハイプ『泣きたくなるほど嬉しい日々に』通常盤ジャケット(Amazonで見る)

最後の部屋には、岡本と書籍『今日の芸術』から何らかの影響を受けた後続世代アーティストの作品が集います。芸術か犯罪かをめぐる裁判にまで発展した「模型千円札」をうんだ赤瀬川原平(『今日の芸術』復刻版では解説を執筆)から、『第15回岡本太郎現代芸術賞』を受賞した1983年生まれの関口光太郎まで。多彩な作家がそれぞれ『今日の芸術』を追い求める様を眺める気分に浸りつつ、鑑賞は終了です。

尾崎:以前から、岡本太郎さんが書いた本を知り合いから「読んでみろ」と渡されることが多くて。それがいやで、今まであえて読まなかったんです。「お前に渡されたくない」という反抗心があって。だから今回はすごくいい機会だし、実際に展示を通じてすごく体に入ってきました。明日から僕も誰かにこの本を渡し始めたりするかもしれません(笑)。

若山:(笑)。岡本太郎はある意味、非常にエリート意識が高くて、1人の表現者であると同時に、今日見てきたような彼の目指す芸術のあり方を、広く人々に理解してもらいたい意思が強かったのだと思います。そしてそれは、ときに嫌われたり、孤独になったりすることも覚悟した上でのことだったのでしょうね。

尾崎:そういう人もなかなかいないですよね。自分は「なんで伝わらないんだろう」「もっと評価されたい」というところで、今もすごく迷ったり悩んだりしているので。やりたいことって本当はひとつだけだと思うんです。つまり作品を作って、それで最低限の暮らしができれば幸せなんですよね。逆に、自分はそれ以上のものを持てないと思うんですよね。

やりたいことをやって生きていけるのは、すごく恵まれていること。それでも、なぜこんなにそれ以上を求めてしまうのかなというのは、最近すごく考えるんです。でも岡本太郎さんには、そういう気持ちはなかったのかもしれませんね。すごい作品を作り、大きな考えを持っていたけれど、一方ですごく身軽な印象を受けます。最低限のものだけ持って、とにかく自分の「芸術」を作っていけばいいんだよと提唱している、そんな印象を受けました。

- イベント情報

-

- 『岡本太郎と「今日の芸術」 絵はすべての人の創るもの』

-

2018年10月5日~2019年1月14日

会場:群馬県 アーツ前橋

時間:11:00~19:00

休館日:水曜、12月28日~2019年1月4日

料金:一般600円 65歳以上・学生400円 高校生以下無料

-

- 記念講演『岡本太郎と読む「今日の芸術』』

-

2018年11月11日

会場:群馬県 アーツ前橋 1階スタジオ

時間:14:00~16:00

ゲスト:春原史寛

定員:40名 料金:無料

- リリース情報

-

- クリープハイプ

『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(CD) -

2018年9月26日(水)発売

価格:2,970円(税込)

UMCK-16071.蛍の光

2.今今ここに君とあたし

3.栞

4.おばけでいいからはやくきて

5.イト

6.お引っ越し

7.陽

8.禁煙

9.泣き笑い

10.一生のお願い

11.私を束ねて

12.金魚(とその糞)

13.燃えるごみの日

14.ゆっくり行こう

- クリープハイプ

- プロフィール

-

- クリープハイプ

-

尾崎世界観(Vo/Gt)、小川幸慈(Gt)、長谷川カオナシ(Ba)、小泉拓(Dr)からなる4人組ロックバンド。2012年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。2014年には日本武道館2days公演を行うなど、シーンを牽引する存在に。2017年、映画「帝一の國」主題歌『イト』をリリース。今年の5月11日には約4年ぶりとなる日本武道館公演「クリープハイプのすべて」を開催。

- フィードバック 8

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-